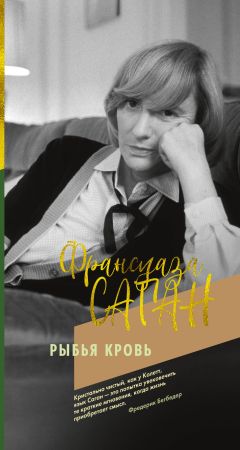

Текст книги "Рыбья кровь"

Автор книги: Франсуаза Саган

Жанр: Историческая литература, Современная проза

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 8 (всего у книги 11 страниц)

Глава 3

На следующий день, в два часа пополудни, Константин фон Мекк, отделившись от съемочной группы, быстро зашагал один по дороге, ведущей в овраг. Он закинул голову назад: деревья и облака в небе понеслись ему навстречу. Это бездонное, прекрасное небо, угрожающе равнодушное к его существованию, казалось ему таким же роскошным и незаслуженным даром, как нынешнее счастье: он любил и был любим…

А еще у него был Стендаль и «Пармская обитель»… Константин взглянул на часы: он шагал всего минут десять – за это время техники, конечно, не успели уложить рельсы для тревеллинга[19]19

Тревеллинг – отъезд кинокамеры.

[Закрыть], зато актеры наверняка уже изнервничались до предела… Константин остановился, прислонился к дереву и поглядел на свою ладонь: линия жизни была совсем короткой, и это его позабавило. Он пожал плечами и, насвистывая, повернул назад. Дойдя до луга, он подошел к фургону Ванды, стукнул в дверь и вошел. Еще с порога в лицо ему ударил запах сандала, который так остро напоминал Голливуд, покой, солнце и море – когда-нибудь они все трое поселятся там, и он опять мало-помалу обретет счастье мирного бытия; его перестанут мучить кошмары, он больше не увидит падающих окровавленных и посиневших тел, забудет про Швоба и Вайля. Повернувшись, чтобы уйти, он заметил на столе распечатанную телеграмму: «Отец тяжело болен тчк боимся летального исхода тчк целую мама». Константин замер на месте; глазами он стал отыскивать Ванду, словно она могла спрятаться где-то здесь, словно горе спрятало ее от него: ведь она наверняка в отчаянии. Константину довелось однажды провести пару недель в доме своего тестя и удить вместе с ним рыбу в Балтийском море – никогда в жизни он так отчаянно не скучал, и Ванда до сих пор со смехом вспоминает его выражение лица за столом, во время ужина с их шведскими друзьями; но он знал, что Ванда нежно любит отца.

Выйдя из фургона, Константин, к великому своему изумлению, услышал смех Ванды, тот низкий грудной смех, который возбуждал в равной мере и школьников, и стариков, не говоря уж о зрелых мужчинах; смех этот никогда не слабел, не затихал, а прекращался внезапно. Он подошел поближе и обнаружил Ванду в компании Мод, Людвига Ленца и Люсьена Марра: они беспечно болтали, сидя в заботливо восстановленном старинном тильбюри, за которым бдительно следил неизменный Попеску. Все пятеро встретили его приветливыми, веселыми взглядами.

– А, вот и ты! – сказала Ванда. – Ты бродил по лесам? В поисках вдохновения или пастушек?

– О нет, только не пастушек, – возразила Мод тоном любовницы, сидящей перед законной супругой, – на них он даже и не смотрит!

Это наивно-уверенное заявление вызвало добродушную, хотя и чуточку снисходительную улыбку Ванды Блессен – в эту минуту кинозвезды с головы до ног.

– Ну и слава богу, – сказала она, – не хватало еще искать пастушек, когда рядом с тобой такая прелестная женщина, – это уж было бы настоящее хамство!

Мод поглядела на нее, разинув рот от изумления, потом смущенно завертелась и рассыпала пронзительный смешок, точно приняла слова Ванды за остроумную шутку.

– Ах, Ванда, да вы просто потешаетесь надо мной! Как будто Константина фон Мекка может интересовать дебютантка вроде меня – уверяю вас, он меня считает просто гусыней!

– Ну это вполне возможно, – согласилась Ванда с легкой улыбочкой, извиняющей строгую проницательность ее супруга. – Ему всегда нравились перышки, особенно красивые перышки… Ты хотел поговорить со мной, Константин?

– Да, именно так! – ответил тот, безжалостно терзая свои усы. – Конечно, мне нужно с тобой поговорить. Пойдем-ка!

И, повернувшись, он широкими шагами устремился к фургону. Спотыкаясь в своем кринолине, но неизменно грациозная, Ванда последовала за ним, весьма довольная своей последней парфянской стрелой.

– Неужели это было так уж необходимо? – спросил, нахмурившись, Константин. – Бедняжка Мод…

– Бедняжка Мод просто очаровательна, – перебила его Ванда. – Но я не желаю, чтобы она разговаривала со мной тоном снисходительной жалости. Этого еще не хватало!

И она расхохоталась, отчего Константин помрачнел еще больше.

– Смеешься? – сказал он. – Не понимаю, как ты можешь веселиться: я только что был у тебя и нечаянно увидел телеграмму. Твой отец, твой бедный отец… это верно, что ему совсем плохо?

Ванда изумленно взглянула на него и легонько хлопнула себя по лбу.

– Ах, боже мой, и правда… эта телеграмма! Нет, милый, не беспокойся: это… это фальшивая телеграмма, это код.

– Код? – удивился Константин. – Какой еще код?

– Дело вот в чем, – начала Ванда, в свою очередь невольно приняв тот неискренний тон, который Константин тотчас распознал: она всегда говорила этим умильным и вместе с тем рассудительным голоском, когда лгала, – понимаешь, мой отец совершил одну биржевую операцию одновременно со мной, и, поскольку сейчас из страны в страну передают только очень важные телеграммы, мы с ним условились, что «тяжелая болезнь» будет означать успех, – вот и все! Теперь я богата, – добавила она, изобразив удовлетворение – столь неискреннее, что любая дебютанточка на сцене театра сгорела бы от стыда от подобной фальши.

– С каких это пор ты играешь на бирже? – с недоверчивой ухмылкой осведомился Константин. – И потом, хочу тебе напомнить, что мы воюем и биржа сейчас не действует, – бросил он злорадно.

– А в Швеции действует, – бесстыдно возразила Ванда. – Хоть и частично, но действует. Ну, короче говоря, я хорошо заработала – вот и все. Надеюсь, что ты не станешь меня в этом упрекать? – враждебно спросила она и, увернувшись от руки, которую озадаченный Константин положил было ей на плечо, отошла прочь.

Слова Константина застигли ее на полдороге к тильбюри.

– Ты просто обманщица! – крикнул он ей в спину.

Ванда обернулась, лицо ее порозовело.

– А ты разве не любишь обманщиц? – крикнула она в ответ.

– Нет! – взревел Константин.

Не прошло и двух секунд, как до нее долетел голос Константина – громкий и четкий:

– Даже по ночам?

– По ночам – да. Впрочем, и днем тоже.

Он помедлил, не решаясь подойти, смутно недовольный случившимся: поистине, он здесь единственный прямой и искренний человек, и он устал от недомолвок Романо, уловок Бубу Браганс, мифоманий Мод, кривляний Попеску и вот теперь еще лжи Ванды. Но тут смех Ванды, ее грудной смех, который никогда не слабел постепенно, а смолкал вдруг, внезапно, опять привел его в благостное настроение. Она будет принадлежать ему сегодня вечером, он вновь обретет ее, и от этого сознания он почувствовал себя разом и утешенным, и разочарованным: теперь ему незачем стараться обольстить Ванду. Но часом позже, когда снималась сцена прощания, где Сансеверина глядела на своего уезжающего юного племянника, на Фабрицио, которого она, сама еще того не зная, безумно любит, недовольство Константина развеялось как дым. Ванда Блессен сыграла блестяще: она была так правдива в этой сцене, так весела и одновременно трагична, что и Константин, и вся съемочная группа в восторге зааплодировали ей. Ванда – Сансеверина невольно тянулась к племяннику, потом, отдернув руку, стряхивала пыль с его плаща; она раскрывала зонтик и отворачивалась к холмам, чтобы скрыть слезы; она пыталась смеяться, но смех вперемежку с рыданиями превращался в судорожный кашель, заглушенный платком. И Константин, стоя у камеры и глядя на нее, сиял от гордости и сходил с ума по Ванде; мысль о том, что сегодня же вечером он заключит ее в объятия, и мысль о том, что некогда он уже держал ее в объятиях и что она так долго принадлежала ему, казалась фантастической; он обожал Ванду, как только может мужчина обожать женщину, а режиссер – актрису, и обожание его перешло все границы, когда, снимая в конце дня последний крупный план – сцену, где она глядит вслед уезжающему юному Фабрицио, ставшему взрослым, он вдруг увидел – то есть камера увидела – новую, незнакомую морщинку в уголке ее губ; это след их разлуки, решил он с нежностью и обещал себе непременно поцеловать эту морщинку тайком, позже, к исходу ночи…

Наконец немецкие истребители, с адским воем прошивавшие небо, вынудили их свернуть съемку. Сияющая Ванда пригласила всю группу на аперитив, в кафе на маленькой площади деревушки Салерн, мимо которой они всякий раз проезжали, возвращаясь домой к Бубу Браганс.

– Уже начала пропивать свои прибыли? – съязвил, ухмыльнувшись, Константин, но Ванда сделала вид, что не слышит.

В это время Попеску разыскал дом почтовой служащей и, рассыпавшись перед ней в мольбах, уговорах и денежных посулах, добился того, что она провела его на почту через заднюю дверь. Дозвонившись в гестапо Драгиньяна, он попросил к телефону своего вчерашнего собеседника, хотя сильно побаивался беспокоить Третий рейх информацией о подвигах безвестного ассистента в верховой езде; однако радости и удивлению его не было предела, когда выяснилось, что она вызвала большой интерес. Ему посоветовали соблюдать крайнюю осторожность и осмотрительность ввиду опасности, какую может представлять сам Константин фон Мекк. Эта рекомендация сильно озадачила и даже обеспокоила Попеску: все-таки, помимо гестапо, его хозяевами в данный момент являлись УФА и означенный Константин фон Мекк. Так перед кем же ему следовало выполнять свой долг в первую очередь – перед ними или перед эсэсовцами? Разумеется, перед ними! Но СС имела на него больше прав, чем они. И инструкции, данные ему из Драгиньяна, звучали вполне определенно: доносить о малейших беспорядках и изменениях в работе съемочной группы в ожидании прибытия офицеров парижского штаба, чтобы проконтролировать ее на месте. («Проконтроливать – что? – спрашивал себя Попеску. – Посадку на лошади Романо Вилленберга? Его кровные связи с фон Мекком?») Наконец, весьма гордый вызванным им переполохом, Попеску расстался со служащей, вручив ей царские чаевые, на которые она и не рассчитывала и которые удвоили ее желание во всем содействовать этому щедрому господину. Не может ли месье Попеску сказать, полюбопытствовала она, как великая кинозвезда мадам Блессен приняла грустные вести? Звезда звездой, а мать-то с отцом она, наверное, любит.

– Какие вести? – удивился Попеску. – Те, что в телеграмме?

– Да ведь пришла еще одна!

И служащая, гордясь своей осведомленностью перед важным кинодеятелем, который пока ничего не знал, доложила ему, что приняла сегодня днем другую телеграмму, передав ее затем для доставки мальчику-рассыльному: в ней Ванде сообщали о смерти отца и похоронах, назначенных через несколько дней.

– Боже мой! – воскликнул Попеску. – Боже ты мой!

Он был одновременно и в восторге от своей причастности к семейной трагедии, и в ужасе оттого, что отъезд Ванды прервет съемки.

– Пожалуйста, передайте мои соболезнования бедняжке мадам Блессен, – говорила между тем служащая. – Какой удар для нее! А ведь она еще не вернулась со съемки! Ее отец скончался нынче утром, а она даже не знает об этом! Да и поспеет ли она на похороны, при такой-то обстановке…

– Она сейчас в кафе «Де ла Пост», – смущенно проговорил Попеску. – Я ее извещу.

– Только вы уж, ради бога, поосторожнее, – попросила служащая, умиленная волнением Попеску, поскольку не поняла ни слова из диалога между ним и драгиньянскими гестаповцами.

Но, оказавшись на площади, где царила мирная идиллия, и увидев спокойную, счастливую Ванду, Попеску, с его чувствительной душой, не нашел в себе храбрости выполнить печальную миссию. Ему очень нравилась Ванда, и сколько же волнений, сколько страхов он пережил из-за нее! Он так боялся, что эта взбалмошная кинозвезда нарушит всю налаженную работу и устроит ему «веселую жизнь», но ничуть не бывало: Ванда оказалась изумительной актрисой и пунктуальнейшим человеком, обаятельным и добрым со всеми и во всем, до мелочей, – счастливая женщина, составившая счастье Константина фон Мекка, ибо очевидно было, что они созданы друг для друга. И Попеску искренне захотелось, чтобы Константина не смогли обвинить ни в чем, кроме неосторожности. Он скромно уселся за маленький столик в углу и заказал свой любимый аперитив – крепленое вино под названием «Возвращение с полей», где на этикетке красовалась фермерша с младенцем на одной руке и с бутылкой – в другой, встречающая своего фермера, чья согбенная спина ясно указывала на то, что он сполна заслужил домашний отдых и прочие услады; вино, впрочем, было слишком приторное и самым роковым образом действовало на печень. Константин окликнул продюсера и пригласил за свой стол; перед тем как пересесть туда, Попеску хлебнул побольше «Возвращения с полей», чтобы взбодриться, а потом засыпал собеседников забавными, хоть и глупейшими анекдотами, которые сперва рассмешили одну Мод, а потом уж, на следующем этапе, и Ванду с Константином. Один Романо не смеялся – он явно думал о своем и встрепенулся лишь тогда, когда на площадь въехал на велосипеде какой-то деревенский парень, который, тренькнув звонком, поманил его к себе. Романо вскочил и извинился: его зовут сыграть партию в шары деревенские приятели, парни его возраста – того возраста, философски подумал Попеску, который сам по себе уже другая партия.

Романо исчез; вместе с ним исчезло предзакатное тепло, и голод – неотвязный спутник людей в течение последних трех лет – поднял на ноги всех членов группы. На террасе кафе остались лишь Константин и Ванда. Они собирались вернуться на «тальбот-лаго» Константина – старенькой машине, обгонявшей тем не менее все прочие автомобили благодаря тому, что бак был полон бензина, отпускаемого ему вермахтом, – привилегия, от которой Константин не в силах был отказаться. Но у человека, пользующегося привилегиями, вдруг погрустнели глаза и голос.

– Посмотри, Ванда, – сказал он, – посмотри на эту площадь, на деревья и фонтан, на вытянутые тени, на весь этот вечерний пейзаж, исполненный покоя. Гляди хорошенько: больше у нас никогда такого не будет или, вернее, не будет у меня. Это зрелище не повторится: ведь счастье и покой – анахронизм в наше время.

Ванда протянула руку и опустила ее на ладонь Константина, которую не смогла закрыть целиком – так она была велика. И вид этой большой мужской руки – мощной и в то же время по-юношески гладкой – почему-то вдруг заставил ее сердце больно сжаться.

– Давай вернемся, ладно? Возвратимся домой, – сказала она мягко.

Глава 4

Взрыв произошел в час ночи – его услышали все, в том числе Ванда с Константином, которые не спали и тихонько переговаривались в темноте, а также Попеску, который, в противоположность своему дневному козлиному блеянью, во сне испускал ужасающий громкий храп, подобный тигриному рыку.

За первым взрывом последовали еще три с интервалом в пятьдесят секунд, и, когда обитатели дома подбежали к окнам, они успели увидеть, как бледно-серое небо сразу в нескольких местах окрасилось в кровавые цвета пожара. Захлопали двери, и в коридор высыпала целая толпа; гостей Бубу Браганс отличали от прислуги только растрепанные головы. Напуганные люди спорили, утверждая каждый свое: «Это жандармерия!.. Да нет, это в Драгиньяне – просто ветер донес сюда шум!.. Это дело рук макизаров!.. Наверняка гестапо!.. Долго это не продлится!.. Ну теперь это на всю ночь!..» – и прочее. Посреди собравшихся, возвышаясь над толпой на целую голову, стоял Константин фон Мекк; он был облачен в красный пеньюар Ванды, едва доходивший ему до колен, и выглядел живым символом супружеской любви – одна лишь Бубу осмелилась обратить на это внимание. Впрочем, остальные спросонок ничего и не заметили – они дрожали от страха. Война давно уже гремела где-то вдали, по крайней мере для парижан; о ней узнавали только из газет да еще из визитов каких-нибудь немецких офицеров – вот как позавчера; редко кто пытался слушать хрипящий радиоприемник, что стоял в салоне, – почти всем, если не считать Людвига Ленца, война представлялась чем-то абстрактным, о ней было лишь известно, что она идет «где-то там», в окрестностях действуют макизары, время от времени немцы казнят каких-то отчаянных парней. Они жили своей жизнью, как бы на нейтральной территории, в счастливом неведении и безразличии киношников ко всему, что не относилось к кино: актеры – в маниакальном стремлении проникнуть в образ, режиссер – в истерическом вдохновении на съемках – словом, во всем, что способствовало изоляции этих людей от жестокой и опасной действительности, их окружавшей. Дом Бубу Браганс, мягкое лето и смех Константина надежной стеной ограждали их от войны, и вот теперь ночной взрыв разрушил эту стену.

Коридор был объят паникой, и Бубу Браганс, чье влечение к радостям жизни на сей раз взяло верх над скупостью, велела принести бутылку крепчайшей сливовой настойки для гостей и слуг, которая одних тут же успокоила, а других взбодрила. Все разошлись по комнатам, обуреваемые самыми противоречивыми, но невысказанными чувствами. Все – за исключением Романо, которого никто не видел: похоже, только он один не проснулся от грохота взрыва и от галдежа в доме. Когда свет был погашен, Константин на цыпочках прокрался к его комнате и постучал в дверь. Ответа не последовало, и он не удивился. Он был уверен, что Романо нет в доме, – знал это с самого начала. Константин бесшумно вернулся в спальню Ванды, точно в спасительную гавань, и, только прильнув к ее губам, измучив ее поцелуями, ощутил прежнее спокойствие. Он вновь обрел в ее объятиях истинную жизнь, истинное счастье жить и любить; за все время их разлуки с ним, казалось, ровным счетом ничего не произошло – разве что медленное, неуклонное погружение в вязкий кошмар, от которого, что бы ни случилось, ему не уйти, – а больше ничего, никакого отличия прежней Ванды от Ванды настоящей. Это ему, ему пришлось перенести пять последних лет лжи, угроз и мук совести. Это ему теперь невозможно было отрешиться от них, стряхнуть с себя их гнет…

– Я видела в коридоре массу пижам, – сказала Ванда позже, – но только не пижаму Романо. А ты?

– Да нет, – пробормотал он, – мне кажется, я его видел… ну конечно, видел.

В начале ночи они закрыли ставни, чтобы без помех насладиться любовью, потом, в момент взрыва, распахнули их и так и оставили; Ванда погасила свет, и ночь, воспрянув после переполоха, опять потихоньку забормотала на все голоса. Через час или два защебечет та, вчерашняя птаха, снова приветствуя своими причудливыми руладами новую зарю, думал Константин. И может быть, я опять выйду на террасу и увижу, как возвращается этот юноша, злодей эдакий, цыган беспутный, бедный мой сирота.

– Нет, – выдохнул он, – нет, все-таки я его не видел.

– Очень жаль, – отчеканила Ванда, и этот холодный тон разом согнал дрему с Константина. – Это, вероятно, означает, что твой приятель Романо – один из тех негодяев из ФСС[20]20

ФСС – Французские внутренние силы движения Сопротивления.

[Закрыть], о которых говорят повсюду, не так ли?

Константин окончательно стряхнул с себя сон и насторожился:

– Почему же они негодяи?

– Милый, я так выразилась из чистой вежливости, – проворковала Ванда, – ведь они убивают твоих соотечественников, разве нет?

– Моих соотечественников? Но они убивают и своих тоже, – отрезал он.

Ванда неожиданно для него рассмеялась:

– Ну ладно, ладно, Константин, раз уж ты настолько терпим, тебе бы следовало подумать, не взять ли этого мальчика вместе с нами в Лос-Анджелес. Иначе они его быстренько прикончат здесь, независимо от того, цыган он или не цыган, еврей или не еврей, макизар или нет. Поверь мне, он на подозрении и пропадет ни за грош.

– В Лос-Анджелес?! – воскликнул пораженный Константин. – Да ты шутишь! Меня же там линчуют на месте! Явиться в Лос-Анджелес! Мне – фон Мекку, ярому нацисту, работающему на УФА с 1937 года!

Ванда тоже приподнялась и села, прислонясь к стене; теперь она заговорила серьезно:

– А вот тут ты ошибаешься, Константин. Ты забыл, что после твоего отъезда в Голливуд приехали Карл Вернер, Таня и Эрик Ширер, Бунтаг, супруги Пари, Эрнсты, Поль – все, кому ты доставал документы и помогал бежать из Германии, кого ты прятал и спасал. И представь себе, они об этом прекрасно помнят и говорят о тебе как о герое, милый мой мальчик! А что касается твоих фильмов, сделанных для УФА, то наши продюсеры считают их наилучшей сатирой на венскую сентиментальщину – такой, я думаю, мы не видывали со времен Любича[21]21

Эрнст Любич (1892–1947) – немецкий, а позднее американский кинорежиссер.

[Закрыть]. Чтобы не навредить тебе, их просматривают только в тесном кругу профессионалов; но в общем могу тебя заверить, что по возвращении ты получишь интересные предложения от любой фирмы, а друзья и спасенные устроят тебе триумфальную встречу. Поверь мне, Константин, я не шучу.

Константин, иронически усмехнувшись, пожал плечами. Он повернулся к Ванде, схватил ее за плечи:

– Ну теперь ты понимаешь, что такое моя жизнь, Ванда? Что бы я ни натворил, все оборачивается в мою пользу, к моей выгоде. Черт побери!.. Я пять лет кряду обнимаюсь с нацистами… За это меня должны гнать отовсюду как собаку, плевать мне в лицо! Но нет, куда там! Мне, оказывается, предстоит совершить триумфальный въезд в Голливуд, где я буду принят как спаситель евреев и угнетенных, как американский шпион в Германии, чего доброго, как двойной агент!

Ванда молча слушала его, опустив глаза, и Константин на секунду прижался щекой к ее волосам, словно жалел ее за то, что она его любит и любима таким человеком, как он.

– Вот такие дела! – произнес он с какой-то саркастической нежностью. – Но, в общем-то, тебе нечего стыдиться, моя дорогая. В глубине души я сопротивлялся, о да, сопротивлялся! Я даже говорил по-английски на съемочной площадке в присутствии немцев, я приветствовал Геббельса, как истый нацист, а после сообщил ему, что дождик не идет. Я насмехался над всеми этими генералами и свастиками – можешь мне поверить.

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.