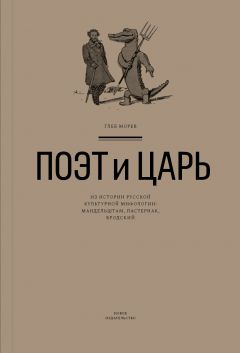

Текст книги "Поэт и Царь. Из истории русской культурной мифологии: Мандельштам, Пастернак, Бродский"

Автор книги: Глеб Морев

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: +18

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 2 (всего у книги 7 страниц) [доступный отрывок для чтения: 2 страниц]

Разумеется, именно эти тезисы Пастернака, фактически ставившие под сомнение подконтрольность художника государству, вызвали резкую отповедь со стороны рапповских функционеров: «Его (Пастернака. – Г.М.) положение об искусстве, которое само себе ставит цель, было протестом против периода социализма, который требует от поэта типа Пастернака решительной переделки, решительного разрыва с прошлым»[43]43

Из выступления А.П. Селивановского на обсуждении доклада Асеева: Пастернак Б. Полное собрание сочинений. Т. V. С. 717.

[Закрыть]. Говоря о своей «шестилетней размолвке» с Пастернаком, Асеев уточнял: «А размолвка <…> шла по линии постоянных споров о том, что мы все время думали и продолжали утверждать, что разговор о стихе – есть разговор о мастерстве, а Борис Леонидович предполагал, что вопрос о поэзии, о стихе – в опрос гениальности и удачи»[44]44

Там же. С. 718.

[Закрыть].

Поэтической манифестацией этих настроений стал для Пастернака написанный на рубеже 1935–1936 годов диптих «Все наклоненья и залоги…» с его противопоставлением лишенного «духа» техничного «мастерства» («скрипичные капричьо») – подлинному искусству, означающему «дерзость глазомера, / Влеченье, силу и захват» (причем в процитированном определении содержалась, по наблюдению Ю.И. Левина, отсылка к стихам Мандельштама «<…> красота – не прихоть полубога, / А хищный глазомер простого столяра» [«Адмиралтейство», 1913], ранее приведенным Цветаевой в статье «Эпос и лирика в современной России: Владимир Маяковский и Борис Пастернак» [1933][45]45

Левин Ю.И. Заметки к стихотворению Б. Пастернака «Все наклоненья и залоги…» // Russian Literature. 1981. Vol. IX. № 2. P. 168–169. Добавим, что тот же мандельштамовский «столяр» мог откликнуться в написанных Пастернаком в это же время стихах о Сталине («Мне по душе строптивый норов…»), упоминающих «верстак» в мастерской художника.

[Закрыть]). В контексте тех же идей следует рассматривать и демонстративное заявление Пастернака на Минском пленуме Союза писателей 16 февраля 1936 года («я буду писать плохо <…> я буду писать как сапожник»[46]46

Пастернак Б. Полное собрание сочинений. Т. V. С. 234. Ср.: «Чтобы по достоинству оценить беспримерную дерзость поэта, его слова необходимо соотнести с лозунгом, который на Первом съезде советских писателей (1934) выдвинул Л. Соболев и горячо поддержал Горький: „Партия и правительство дали писателю все, отняв у него только одно – право писать плохо“» (Шапир М.И. Эстетика небрежности в поэзии Пастернака: Идеология одного идиолекта [2004] // Он же. Universum versus: Язык – с тих – смысл в русской поэзии XVIII–XX веков. М., 2015. Кн. 2. С. 144).

[Закрыть] [ср. «столяр»]) и в целом его растущее с начала 1930-х годов «безразличие к „форме“» и интерес к «проблеме художественной простоты»[47]47

Там же. С. 131, 135.

[Закрыть]. От противопоставления «мастерства» и поэтического гения Пастернак не отказался и позднее, в заметке 1946 года к ненаписанной статье о Блоке говоря о «свободе обращения с жизнью и вещами на свете, без которой не бывает большого творчества и о которой не дает никакого представления ее далекое и ослабленное отражение, – техническая свобода и мастерство»[48]48

Пастернак Б. Полное собрание сочинений. Т. V. С. 391.

[Закрыть].

Таким образом, согласно внутренней классификации Пастернака, Мандельштам никак не мог быть причислен к «мастерам», и, согласившись со сталинской оценкой Мандельштама, Пастернак умалил бы его значение, что, очевидно, не соответствовало его подлинному отношению к Мандельштаму. Полемизировать же со Сталиным, излагая ему в подробностях свою точку зрения на природу поэтического творчества, было очевидным образом неуместно. Пастернак предпочел уйти от ответа.

Из всех трактовок разговора наиболее близкой к реальности представляется версия Пастернака, переданная его женой Зинаидой Николаевной и, сообразно ее практическому уму, лишенная свойственных остальным версиям «психологизаций» и «усложнений»: «Боря считал, что Сталин позвонил, чтобы проверить слова Бухарина, сказавшего ему, что Пастернак взволнован арестом Мандельштама»[49]49

Еще одна версия звонка Сталина Пастернаку / Сообщение Н. Селюцкого [А.И. Добкина] // Память: Исторический сборник. М., 1977 [Paris, 1979]. Вып. 2. С. 441.

[Закрыть].

Выслушав, сколько можно судить, довольно сбивчивые и неуверенные реплики Пастернака («Вы как-то медлительно говорите», – заметил Сталин Пастернаку[50]50

Тименчик Р. Указ. соч. С. 94.

[Закрыть]), в целом тем не менее не противоречившие сообщенному Бухариным, и столкнувшись с желанием поэта перевести беседу в более общее русло, Сталин, сочтя свою задачу выполненной, потерял всякий интерес к разговору и прервал его.

Осторожность, известная «невнятность» и медлительность Пастернака (вызвавшая отдельное замечание Сталина) понятны. «Странное», по определению Л.С. Флейшмана[51]51

Флейшман Л. Указ. соч. С. 226.

[Закрыть], содержание разговора было обусловлено тем, что, как и Сталин, Пастернак, со своей стороны, также находился в сковывающей ситуации незнания – незнания о том, читал ли Сталин текст крамольного стихотворения Мандельштама и, главное, известно ли ему, что этот текст сам Пастернак слышал от автора. Пастернак не мог знать о том, что Мандельштам – по неизвестным нам причинам[52]52

Ю.Л. Фрейдин в разговоре с нами высказал кажущееся резонным предположение о том, что имена знакомых с текстом Мандельштама людей назывались следователем (обладавшим соответствующей информацией от сексота), а Мандельштам лишь «авторизовывал» эту информацию включением их в текст своего допроса. Эта версия косвенно подтверждается рассказом Н.Я. Мандельштам: «Основной прием, которым действовал следователь, запугивая О.М. <…>: назвав чье-нибудь имя <…> он сообщал, что получил от нас такие-то показания…» (Мандельштам Н. Указ. соч. С. 156).

[Закрыть] – не назвал его имени на допросе, когда перечислил людей, ознакомленных им со стихотворением. Все это вместе с уникальным характером звонка Сталина – а это, как точно заметил тот же Флейшман, единственный из звонков вождя писателю, никак не спровоцированный обращением имярека к нему[53]53

Флейшман Л. Указ. соч. С. 226. Это обстоятельство Пастернак подчеркнет в письме заведующему Отделом культуры ЦК КПСС Д.А. Поликарпову 16 января 1959 года: «Действительно страшный и жестокий Сталин считал не ниже своего достоинства исполнять мои просьбы о заключенных и по своему почину вызывать меня по этому поводу к телефону» (Пастернак Б. Полное собрание сочинений. Т. Х: Письма, 1954–1960. С. 415; курсив наш).

[Закрыть], – заставляло Пастернака гадать о степени потенциальной опасности разговора и, по возможности, избегать всякой конкретики[54]54

В дальнейшем, рассказывая о звонке Сталина, Пастернак предельно общо упоминал о причинах ареста Мандельштама. О том, как это выглядело, дает представление, например, дневниковая запись А.К. Гладкова от 5 марта 1936 года: в контексте разговора о Сталине с В.Э. Мейерхольдом, З.Н. Райх и Гладковым Пастернак «много говорит, и в том числе рассказывает о телефонном звонке к нему Сталина о Мандельштаме (тот был арестован за какую-то будто бы им написанную „Балладу о Сталине“ и потом сослан в Воронеж)» (Михеев М.Ю. Александр Гладков о поэтах, современниках и – немного о себе… Из дневников и записных книжек / 2-е изд. М., 2019. С. 317).

[Закрыть].

Однако не только и не столько осторожность Пастернака стала причиной неудачи общения вождя и поэта. Жест Сталина, после слов Пастернака о желании встретиться и поговорить «о жизни и смерти» повесившего трубку, был недвусмысленным ответом на попытку поэта выстроить независимую от ведомственной «экзистенциальную» повестку разговора, которая уравнивала бы собеседников. Попытка Пастернака, как отмечает Флейшман, органично продолжала взятую им в конце 1932 года (при публикации отдельного от общеписательского соболезнования Сталину по поводу смерти Надежды Аллилуевой) линию на «прямую адресацию к „вождю“ поверх установленной „коллективной“ рамки»[55]55

Флейшман Л. Указ. соч. С. 127. Письмо Пастернака было помещено в «Литературной газете» 17 ноября 1932 года рядом с коллективным обращением 33 писателей.

[Закрыть]. Учитывая публикацию в мае 1932 года в «Новом мире» пастернаковского стихотворения «Столетье с лишним – не вчера…» – вариации обращенных к Николаю I пушкинских «Стансов» (1826) с их «прямо заявленной ориентацией на панегирическую традицию XVIII в., в которой Пушкин находит оптимальную модель отношений поэта к царю»[56]56

Осповат К. Об «одическом диптихе» Пушкина: «Стансы» и «Друзьям» (материалы к интертекстуальному комментарию) // Пушкинская конференция в Стэнфорде, 1999: Материалы и исследования. М., 2001. С. 133. Для понимания нетривиальности манифестированной Пастернаком в этих стихах параллели следует учесть, что исторические аналогии с николаевским царствованием были в начале 1930-х в ходу в интеллигентской среде, сопровождаясь, однако, обратным знаком: «Развернул я какой-то журнал времен Николашки [Второго] – вот где демократия, вот где свобода была. Хотя бы половину такой свободы теперь. Теперь, куда ни плюнь, – Бенкендорф», – передавал, например, на допросе в ОГПУ весной 1932 года слова писателя Н.И. Анова поэт П.Н. Васильев (Куняев Ст. Огонь под пеплом: Дело «Сибирской бригады» // Наш современник. 1992. № 7. С. 156).

[Закрыть] – не будет преувеличением утверждать, что вся эта линия поведения Пастернака имела в виду пушкинские проекции. В декабрьском письме 1934 года к родителям, подводящем итог произошедшей в нем «внутренней перемене», Пастернак не случайно связывает свой новый лоялизм («Я стал частицей своего времени и государства, и его интересы стали моими»[57]57

Пастернак Б. Полное собрание сочинений. Т. VIII: Письма, 1927–1934. С. 758.

[Закрыть]) с превращением в поэта «пушкинского толка». Однако «вакансия поэта» высшей властью не предусматривалась, и прерванный Сталиным телефонный разговор знаменовал собой иллюзорность «утешений параллелью». Если и можно увидеть в этих ситуациях историко-литературную параллель, то неутешительную – как и Николай I, Сталин отказывался строить свои отношения с поэтом в предлагаемом им «равноправном» модусе.

Эта иллюзорность была понята Пастернаком не сразу. Свое письменное обращение к Сталину осенью 1935 года с просьбой освободить Л.Н. Гумилева и Н.Н. Пунина (детально этот сюжет мы разберем далее), находящееся, казалось бы, целиком в рамках навязываемой Сталиным поэту «просительной» модели, Пастернак намеренно оформляет как реплику в «длящемся» диалоге:

1. XI.35

Дорогой Иосиф Виссарионович,

23-го октября в Ленинграде задержали мужа Анны Андреевны, Николая Николаевича Пунина, и ее сына, Льва Николаевича Гумилева.

Однажды Вы упрекнули меня в безразличии к судьбе товарища.

Помимо той ценности, которую имеет жизнь Ахматовой для нас всех и нашей культуры, она мне дорога и как моя собственная, по всему тому, что я о ней знаю. С начала моей литературной судьбы я свидетель ее честного, трудного и безропотного существования.

Я прошу Вас, Иосиф Виссарионович, помочь Ахматовой и освободить ее мужа и сына, отношение к которым Ахматовой является для меня категорическим залогом их честности.

Преданный Вам

В самом начале письма Пастернак отсылает Сталина к телефонному разговору полуторагодовой давности («Однажды Вы упрекнули меня в безразличии к судьбе товарища») и подчеркнуто выстраивает все письмо не как просьбу за Гумилева и Пунина, но как просьбу об облегчении участи Ахматовой. Ахматова предстает в письме Пастернака тем самым «поэтом-другом», ради которого, по словам Сталина, он бы «на стену лез» («жизнь Ахматовой <…> мне дорога и как моя собственная»)[59]59

А.Ю. Галушкин проницательно назвал это письмо Пастернака «компенсационным актом» по отношению к телефонному разговору со Сталиным (Галушкин А. Сталин читает Пастернака [2000] // Текстологический временник: Вопросы текстологии и источниковедения. М., 2009. С. 654).

[Закрыть]. Существенная разница со случаем Мандельштама заключается для Пастернака в том, что ему не известны никакие антисоветские тексты Ахматовой. Это позволяет ввести в письмо важнейшую тему «честности» (усиленную повторением Пастернаком этого слова в небольшом тексте). В тогдашнем политическом дискурсе «честность» противопоставлялась предосудительному «двурушничеству» и ставилась Сталиным выше показной лояльности. Есть основания полагать, что понимание этого пришло к Пастернаку именно из телефонного разговора со Сталиным, неудачу которого он, по всей видимости, объяснял в тот момент, прежде всего, своими болезненными умолчаниями, связанными с антисталинским характером известного ему мандельштамовского текста и полемической темой «мастерства». Вскоре после разговора со Сталиным, в июле 1934 года, согласно донесению осведомителя ОГПУ, Пастернак говорил: «<…> я искренне перестроился, и вот теперь оказывается, что можно было обойтись без этого. Я опять не попал в точку. Все это я говорю смеясь, но в этом, серьезно, есть своя правда. Один разговор с человеком, стоящим на вершине, – я не буду называть его фамилии, – убедил меня в том, что теперь, как я сказал, мода на другой тип писателя. Когда я говорил с этим человеком в обычном советском тоне, он вдруг заявляет мне, что так разговаривать нельзя, что это приспособленчество»[60]60

Власть и художественная интеллигенция. С. 216.

[Закрыть]. Теперь, говоря об Ахматовой, Пастернак показательным образом избегает «советского тона» и демонстрирует Сталину свою безусловную открытость и честность – он не пытается представить Ахматову адептом режима, но утверждает, что она искренне приняла новую политическую реальность и, несмотря ни на что, законопослушно смирилась с ней («С начала моей литературной судьбы я свидетель ее честного, трудного и безропотного существования»).

Освобождение близких Ахматовой, названное Пастернаком «чудесным молниеносным», служит для него наглядным подтверждением верности выбранной стратегии, учитывающей и «исправляющей» травмировавшие его «ошибки» телефонного разговора. Это стимулирует Пастернака к продолжению диалога и к еще одной – важнейшей – попытке придать своим отношениям со Сталиным иную содержательную глубину, нежели та, которую предполагают отношения просителя и властелина. В конце 1935 года он пишет еще одно письмо Сталину, формально мотивированное желанием поблагодарить вождя за удовлетворение его просьбы об освобождении Пунина и Гумилева.

Дорогой Иосиф Виссарионович!

Меня мучит, что я не последовал тогда своему первому желанию и не поблагодарил Вас за чудесное молниеносное освобождение родных Ахматовой; но я постеснялся побеспокоить Вас вторично и решил затаить про себя это чувство горячей признательности Вам, уверенный в том, что все равно, неведомым образом, оно как-нибудь до Вас дойдет.

И еще тяжелое чувство. Я сперва написал Вам по-своему, с отступлениями и многословно, повинуясь ч ему-то тайному, что помимо всем понятного и всеми разделяемого, привязывает меня к Вам. Но мне посоветовали сократить и упростить письмо, и я остался с ужасным чувством, будто послал Вам что-то не свое, чужое.

Я давно мечтал поднести Вам какой-нибудь скромный плод моих трудов, но все это так бездарно, что мечте, видно, никогда не осуществиться. Или тут надо быть смелее и, недолго раздумывая, последовать первому побуждению?

«Грузинские лирики» – работа слабая и несамостоятельная, честь и заслуга которой всецело принадлежит самим авторам, в значительной части замечательным поэтам. В передаче Важа Пшавелы я сознательно уклонился от верности форме подлинника по соображениям, которыми не смею Вас утомлять, для того, чтобы тем свободнее передать бездонный и громоподобный по красоте и мысли дух оригинала.

В заключение горячо благодарю Вас за Ваши недавние слова о Маяковском. Они отвечают моим собственным чувствам, я люблю его и написал об этом целую книгу. Но и косвенно Ваши строки о нем отозвались на мне спасительно. Последнее время меня, под влиянием Запада, страшно раздували, придавали преувеличенное значение (я даже от этого заболел); во мне стали подозревать серьезную художественную силу. Теперь, после того, как Вы поставили Маяковского на первое место, с меня это подозрение снято, и я с легким сердцем могу жить и работать по-прежнему, в скромной тишине, с неожиданностями и таинственностями, без которых я бы не любил жизни.

Именем этой таинственности горячо Вас любящий и преданный Вам

Пастернак не скрывает формальность «благодарственной» мотивировки, заявляя в начале письма о своем желании писать Сталину «по-своему с отступлениями и многословно, повинуясь чему-то тайному, что, помимо всем понятного и всеми разделяемого, привязывает меня к Вам» – и фактически утверждая это право пространным письмом. Настаивая на отдельности своих отношений со Сталиным (как и в публикации соболезнующих слов в связи со смертью Аллилуевой в 1932 году), Пастернак в этом письме делает попытку уйти, наконец, от темы репрессий, объединившей два предыдущих случая его контактов со Сталиным, – и переводит разговор в собственно литературную плоскость, посылая Сталину вышедшую осенью книгу своих переводов «Грузинские лирики» и благодаря за ставшие широко известными после публикации в «Правде» 5 декабря 1935 года слова (из резолюции Сталина на письме к нему Л.Ю. Брик) о том, что Маяковский «был и остается лучшим и талантливейшим поэтом нашей советской эпохи».

В книге своих переводов Пастернак выделяет «Змеееда» Важи Пшавелы, обходя молчанием переводы от Паоло Яшвили и Николоза Мицишвили о Сталине. Смысл этого умолчания, по справедливому замечанию Флейшмана, заключался в предположении, что «вождь – как и Пастернак – подлинную поэзию ставит выше льстивых, лакейских вирш и в этом отношении поэт и властитель – равны друг другу»[62]62

Флейшман Л. Указ. соч. С. 379.

[Закрыть].

В этой же логике построения пусть заочного, но содержательного (непрагматического) диалога со Сталиным следует понимать и благодарность за упоминание о Маяковском как «первом поэте».

Сложившаяся исследовательская традиция помещает адресованную Н.И. Ежову резолюцию Сталина на письме к нему Л.Ю. Брик от 24 ноября 1935 года с жалобами на трудности в издании произведений и увековечивании памяти Маяковского в контекст дезавуации «предложенной [Бухариным на съезде писателей] системы ценностей», в которой «Маяковский и Демьян Бедный были названы анахронистическими явлениями, и им обоим была противопоставлена поэзия Пастернака, как выражение эстетических требований, выдвинутых новой культурной эпохой»[63]63

Флейшман Л. Письмо Пастернака Сталину // Русская мысль. 1991. 28 июня. № 3885. Литературное приложение. № 12. С. VII.

[Закрыть]. Между тем, если внимательно рассмотреть текст резолюции в соотношении с текстом письма Брик, станет очевидна не литературная, а, скорее, хозяйственно-ведомственная логика, которой руководствовался в своем ответе Сталин.

Письмо Брик (составленное, по воспоминаниям Б.Я. Горожаниной, «в квартире Агранова в Кремле» и при его непосредственном участии) демонстративно избегает специфически «литературных» тем, будучи целиком сосредоточено на «хозяйственной» проблематике. Брик не выдвигает никаких инициатив относительно наследия Маяковского, ссылаясь в своем письме исключительно на уже принятые партийными и государственными структурами, но не выполненные решения. В свете этого построения письма убедительно выглядит свидетельство Горожаниной о помощи, оказанной Брик при его написании приятелями Маяковского, чекистскими функционерами и опытными бюрократами – Аграновым и вторым заместителем начальника ИНО ГУГБ НКВД СССР В.М. Горожаниным[64]64

«В том, что умираю, не вините никого»?.. С. 324. Любопытно, что это свидетельство Б.Я. Горожаниной зафиксировано сотрудницей музея Маяковского Н.М. Жебровской 25 декабря 1946 года и дополнено Горожаниной 16 апреля 1947 года. В этот период и Агранов, и Горожанин официально значатся уничтоженными врагами народа, что, на наш взгляд, придает словам Горожаниной дополнительную ценность. Об отношениях Агранова и Маяковского см. с. 47 наст. изд.

[Закрыть]: именно такой подход был привычен и понятен Сталину при работе с документами. Ими, очевидно, был учтен уже имевшийся у Брик негативный опыт обращения к вождю – в письме от 21 января 1931 года она, выступая как раз с инициативой, попросила Сталина написать предисловие к Собранию сочинений Маяковского[65]65

Письмо Брик см.: Большая цензура. С. 196.

[Закрыть]. Просьба осталась без ответа. На сей раз Сталин безошибочно выделяет (подчеркивает красным карандашом[66]66

Фототипическое воспроизведение письма Брик с пометами Сталина см.: «В том, что умираю, не вините никого»?.. С. 319–321.

[Закрыть]) в тексте Брик три пункта, связанные с конкретными вопросами: незаконченное издание Полного собрания сочинений Маяковского и отсутствие его книг в продаже, организация музея-квартиры Маяковского и переименование Триумфальной площади в Москве и Надеждинской улицы в Ленинграде в площадь и улицу Маяковского. Слова Сталина в резолюции о том, что «безразличие к его [Маяковского] памяти и его произведениям – преступление» – не «теоретическая» идеологическая установка, а оценка бюрократов, саботирующих решения партийно-государственных органов об издании книг Маяковского и об увековечении его памяти. Центральный тезис резолюции Сталина – «Маяковский был и остается лучшим и талантливейшим поэтом нашей советской эпохи» – является почти дословным повторением единственного «литературно-критического» утверждения из письма Брик: «Прошло почти шесть лет со дня смерти Маяковского и он все еще никем не заменен и, как был, так и остался, крупнейшим поэтом нашей революции».

Безусловно, публикация слов Сталина о Маяковском и во многом загадочная и заставляющая подозревать удачную аппаратную интригу «гиперболическая реакция властей»[67]67

Флейшман Л. Борис Пастернак и литературное движение 1930-х годов. С. 366. Л.С. Флейшман справедливо связывает беспрецедентный резонанс, который получила сталинская резолюция о Маяковском, и последовавшую за ней пропагандистскую кампанию с ролью Агранова в передаче письма Брик в Кремль. Заметим в связи с этими предположениями, что вторая половина 1935 года в биографии Агранова ознаменована не только тем, что тот находится «в зените своей служебной карьеры в НКВД» как первый зампред Ягоды (Там же. С. 367), но и тесным сближением Агранова (согласно сталинскому сценарию по «расколу» окружения Ягоды в НКВД) с председателем Комиссии партийного контроля при ЦК ВКП(б) Н.И. Ежовым, которого Сталин сделал ответственным за выполнение своей резолюции (подробнее см.: Хлевнюк О. Указ. соч. С. 263). Одновременно (в рамках того же сценария) по инициативе Сталина происходит и служебное повышение Агранова: «в конце 1935 года по прямому предложению т. Сталина» Агранов был назначен начальником Главного управления государственной безопасности НКВД СССР (Материалы февральско-мартовского пленума ЦК ВКП(б) 1937 года / Публ. Л.П. Кошелевой, Л.В. Наумова, Л.А. Роговой // Вопросы истории. 1994. № 12. С. 15).

[Закрыть] на нее изменила советский литературный ландшафт, но, на наш взгляд, исходя из анализа текста Сталина в его соотношении с письмом Брик, очевидно, что, накладывая свою резолюцию, он менее всего думал об актуальной советской литературной иерархии и о месте в ней Пастернака.

В письме Сталину Пастернак, однако, реинтерпретирует его слова о Маяковском, помещая их в свой персональный контекст и выстраивая неочевидную для Сталина связь между его словами о Маяковском и работой самого Пастернака «в скромной тишине, с неожиданностями и таинственностями». Упоминание о «таинственности», которой Пастернак объясняет в письме свою «любовь и преданность» Сталину, возвращает нас к той «тайной» связи между поэтом и вождем, на которую Пастернак ссылался, утверждая свое право писать Сталину «по-своему». Потерпев неудачу при попытке выстроить прямую коммуникацию «о жизни и смерти» в личном разговоре, Пастернак отстаивает теперь существование некоей частной, чтобы не сказать интимной, линии, связывающей его со Сталиным и способной придавать персональное измерение, казалось бы, внешне не связанным событиям (таким, как резолюция о Маяковском и литературная судьба Пастернака).

Поэтическую легитимацию эта модель получит в написанных одновременно с письмом Сталину и опубликованных Бухариным в новогоднем номере «Известий» 1936 года стихах «Мне по душе строптивый норов…». Жертвуя здесь традиционной идеей равенства Поэта и Царя[68]68

На осознанность этого «компромиссного» решения в поисках особой, учитывающей неудачу 1934 года, персональной модели отношений со Сталиным, указывает свидетельство А.К. Гладкова о разговоре Пастернака с Мейерхольдом 5 марта 1936 года, во время которого Пастернак убеждал того не просить встречи со Сталиным, указывая, что разговор «на равных» сейчас невозможен (см.: Флейшман Л. Борис Пастернак и литературное движение 1930-х годов. С. 462).

[Закрыть], Пастернак сосредотачивается на образе Сталина как «гения поступка» – им всецело занято внимание поэта, верящего, несмотря на осознаваемую им несопоставимость с вождем, в его знанье и память о нем:

И этим гением поступка

Так поглощен другой, поэт,

Что тяжелеет, словно губка,

Любою из его примет.

Как в этой двухголосой фуге

Он сам ни бесконечно мал,

Он верит в знанье друг о друге

Предельно крайних двух начал.

Позднее, в 1956 году, Пастернак назовет этот текст «искренней, одной из сильнейших (последней в этот период) попыткой жить думами времени и ему в тон»[69]69

Цит по: Там же. С. 386. Хронологически последнее обращение Пастернака к Сталину (письмо от 25 августа 1945 года) выдержано уже целиком в рамках стандартной (насколько это стилистически возможно в случае Пастернака) «просительной» модели.

[Закрыть]. В мае 1936 года в Воронеже Мандельштам с «восторгом»[70]70

По свидетельству С.Б. Рудакова: О.Э. Мандельштам в письмах С.Б. Рудакова к жене (1935–1936) / Вступ. ст. А.Г. Меца, Е.А. Тоддеса; публ. и подгот. текста Л.Н. Ивановой, А.Г. Меца; коммент. А.Г. Меца, Е.А. Тоддеса, О.А. Лекманова // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1993 год. СПб., 1997. С. 178. Характерно, что оппозиционно настроенный Рудаков, прочитав в «Известиях» стихи Пастернака, сразу провел негативную параллель с «воронежской» эволюцией Мандельштама: «А Пастернак в „Правде“ или „Известиях“ за 1-е [января 1936] дрянь напечатал. Тоже „большевеет“» (Там же. С. 121).

[Закрыть] прочел эти стихи Пастернака: как мы увидим далее, в этот период им будет усвоена та же, базирующаяся на «вере в знанье друг о друге», модель отношений со Сталиным.

Возвращаясь к телефонному разговору Пастернака и Сталина, отметим, что неудовлетворенность им Пастернака известна[71]71

См.: Флейшман Л. Борис Пастернак и литературное движение 1930-х годов. С. 232.

[Закрыть]. Нетрудно вообразить, что эта неудовлетворенность была взаимной. Существенно то, что у нас есть свидетельство этой взаимности.

Весной 1958 года в британском левом ежеквартальнике The New Reasoner (№ 4) появилась анонимная статья, принадлежавшая новозеландскому дипломату Д.П. Костелло[72]72

Там же. С. 237.

[Закрыть], в которой рассказывалось о разговоре Пастернака со Сталиным. Это было первое печатное сообщение об их беседе, которое восходило к рассказу самого Пастернака. По сообщению Е.Б. и Е.В. Пастернаков, в том же 1958 году разговор со Сталиным «был вновь неоднократно рассказан [Пастернаком] <…> в связи с тем, что за границей появились упоминания, искажающие смысл этого разговора»[73]73

[Пастернак Е.Б., Пастернак Е.В.] Указ. соч. С. 317.

[Закрыть]. Ряд мемуаристов связывают появление этих упоминаний с именем Эльзы Триоле, французской писательницы, жены Луи Арагона (с 1928 года) и младшей сестры Лили Брик.

Вяч. Вс. Иванов вспоминает о том, как в начале сентября 1958 года вместе с Р.О. Якобсоном посетил Пастернака в Переделкине: «В начале встречи Пастернак сказал нам, что хочет объяснить, как на самом деле обстояло дело со звонком ему Сталина по поводу Мандельштама. В это время, после выхода романа [„Доктор Живаго“], в заграничной левой и просоветской печати стали появляться статьи (например, Эльзы Триоле), направленные против Пастернака. Поэтому он хотел, чтобы мы знали правду об этой истории»[74]74

Иванов В.В. Буря над Ньюфаундлендом: Из воспоминаний о Романе Якобсоне // Роман Якобсон: Тексты, документы, исследования / Отв. ред. Х. Баран, С. Гиндин. М., 1999. С. 227. Выбор Пастернаком Якобсона как одного из первых адресатов для опровержения порочащих его сведений Триоле не случаен: Пастернак, несомненно, знал о близости Якобсона к Л.Ю. Брик, семейно знакомой ему «с раннего детства» (Катанян В.В. «Твой донельзя Рома»: Роман Якобсон и Л.Ю. Брик // Поэзия и живопись: Сб. трудов памяти Н.И. Харджиева / Сост. М.Б. Мейлах, Д.В. Сарабьянов. М., 2000. С. 455). При этом, по воспоминаниям Вяч. Вс. Иванова, Пастернак в разговоре с Якобсоном тактично не упоминал имени Триоле (Иванов В.В. Перевернутое небо: Записи о Пастернаке // Звезда. 2010. № 2. С. 106).

[Закрыть]. 2 июля 1960 года Л.К. Чуковская записывает слова А.А. Ахматовой, которая «рассказала <…> что в [парижской коммунистической газете под редакцией Арагона] „Les Lettres Françaises“ <…> напечатано – с о слов Триоле – будто Мандельштама погубил Пастернак. Своим знаменитым разговором со Сталиным – когда Сталин позвонил Пастернаку по телефону после первого ареста Мандельштама»[75]75

Чуковская Л. Записки об Анне Ахматовой: В 3 т. М., 1997. Т. 2: 1952–1962. С. 421.

[Закрыть]. Это же утверждение повторено в писавшихся тогда же мемуарных заметках Ахматовой о Мандельштаме: «К акая-то Триолешка даже осмелилась написать (конечно, в пастернаковские дни [то есть во время кампании в связи с присуждением Б. Пастернаку Нобелевской премии – статья в газете „Les lettres françaises“]), что Борис погубил Осипа»[76]76

Ахматова А.А. Листки из дневника <О Мандельштаме> // Она же. Сочинения: В 2 т. / 2-е изд. М., 1990. Т. 2: Проза. Переводы. С. 450. В квадратных скобках – комментарий В.Я. Виленкина.

[Закрыть]. Разговор с отцом 1 января 1959 года (без упоминания Триоле) вспоминает Е.Б. Пастернак: «Очень болезненно он воспринял мелькнувшее в западной прессе упоминание о том, что он плохо защищал Мандельштама перед Сталиным. – Откуда могла взяться такая чепуха? Ведь о разговоре со Сталиным по телефону известно только с моих слов – то, что я рассказывал, – в едь не Сталин же распространял эти сведения»[77]77

Пастернак Б. «Существованья ткань сквозная…». С. 541.

[Закрыть].

Действительно, все наши сведения о разговоре Пастернака со Сталиным восходят к свидетельствам самого Пастернака – за исключением текста Эльзы Триоле (или текста, опиравшегося на ее слова). Эта публикация, к сожалению, до сих пор не обнаружена[78]78

Статья Триоле «Maiakovski et Pasternak» (Les Lettres Françaises. 1958. Juillet 3–9), которую некоторые комментаторы атрибутируют как искомую, как и все остальные посвященные Пастернаку материалы этой газеты за 1958 год, не содержит никаких упоминаний о разговоре со Сталиным.

[Закрыть], однако имя Триоле безошибочно указывает на едва ли не единственных относительно близких к Пастернаку литераторов, которые в 1934 году могли иметь независимый от него прямой канал информации о звонке Сталина. Речь идет о Л.Ю. и О.М. Бриках.

Отношения Бриков с чекистским ведомством стали в постсоветское время предметом особого внимания исследователей[79]79

См., прежде всего: Скорятин В. Тайна гибели Владимира Маяковского. М., 1998. Passim.

[Закрыть]. Нас, однако, интересует не общая близость Бриков с людьми, так или иначе связанными с органами ОГПУ (заставившая Пастернака в 1942 году вспоминать о квартире Бриков в Гендриковом переулке как об «отделении московской милиции»[80]80

Гладков А. Встречи с Пастернаком. Paris, 1973. С. 57.

[Закрыть]), но тесные дружеские отношения, установившиеся к началу 1930-х годов у Бриков с Аграновым. Осенью 1934 года Л.Ю. Брик со своим тогдашним гражданским мужем В.М. Примаковым проводят в компании Агранова и его жены отпуск в Кисловодске[81]81

«Послезавтра уезжают Аграновы, – писала Брик своему формальному мужу 29 октября 1934 года – <…> Без них станет совсем скучно, – мы все вечера играли у них на бильярде. Только худеть станет легче, когда они уедут» (Валюженич А. Пятнадцать лет после Маяковского. М.; Екатеринбург, 2015. Т. 1: Лиля Брик – жена командира, 1930–1937. С. 230); там же (с. 229) см. совместную открытку Брик, Примакова и Агранова, отправленную с курорта в столицу О.М. Брику 25 октября 1934 года (менее двух лет спустя, 29 августа 1936-го, арестованный комкор Примаков будет безответно писать Агранову: «Очень прошу Вас лично вызвать меня на допрос по делу троцкистской организации. Меня все больше запутывают, и я некоторых вещей вообще не могу понять сам и разъяснить следователю. Очень прошу вызвать меня, так как я совершенно в этих обвинениях не виновен» [Там же. С. 323]). В Кисловодске же Агранов и Брик оказывались в ситуациях, когда упоминание Пастернака было практически неизбежно: так, 1 ноября Л.Ю. Брик писала О.М. Брику в Москву: «У Аграновых видела Николая Тихонова, он читал переводы с грузинского, и они ни мне, ни Виталию [Примакову] не понравились» (Там же. С. 232). К переводам с грузинского Тихонова привлек осенью 1933 года Пастернак; осенью 1934-го в Тифлисе готовилась к печати их совместная книга (см.: Поэты Грузии в переводах Б.Л. Пастернака и Н.С. Тихонова / Вступ. статья, ред. и словарь Н. Мицишвили. Тифлис, [1935]).

[Закрыть]. Вне всякого сомнения такой неординарный и напрямую коснувшийся Агранова эпизод литературно-политической жизни, как звонок Сталина Пастернаку, обсуждался ими – тогда или ранее.

Нетрудно заметить, что в пересказах мемуаристов все претензии к поведению Пастернака со стороны Триоле (чье обнародование в 1958 году было связано, с одной стороны, с кампанией по дискредитации автора «Доктора Живаго» в коммунистической прессе, а с другой – с публикацией во Франции отрывков из автобиографического очерка Пастернака «Люди и положения» с критикой посмертной литературной судьбы Маяковского, что было болезненно воспринято Триоле[82]82

См. письмо Эльзы Триоле Л.Ю. Брик от 25 августа 1958 года: Брик Л., Триоле Э. Неизданная переписка (1921–1970) / Сост. В.В. Катаняна. М., 2000. С. 271–272. Надо полагать, что возникновение у Триоле темы контактов Пастернака со Сталиным было спровоцировано упоминанием Пастернаком в вышедшем во французском переводе фрагменте «Людей и положений» его письма Сталину от декабря 1935 года с благодарностью за слова о Маяковском. В своей статье «Maiakovski et Pasternak» Триоле специально останавливается на этом месте очерка Пастернака. По воспоминаниям Вяч. Вс. Иванова, Л.Ю. Брик прервала общение с Пастернаком в конце 1940-х годов из-за его «политической неосторожности»; в свою очередь тогда же Пастернак отказался встречаться с приехавшими в СССР Триоле и Арагоном из-за их связей с коммунистическим движением (Иванов В.В. Перевернутое небо: Записи о Пастернаке // Звезда. 2009. № 9. С. 152). О «сознательной сдержанности» в оценке стихов Арагона Пастернак писал в переданном через Л.Ю. Брик Арагону и Триоле отзыве 1946 года, мотивируя это тем, что «не только стилистически, но и внутренне <…> хочу другого, чем все еще у нас принято хотеть. И, прежде всего <…> самой простой, бытовой и обиходной свободы» (Пастернак Б. Полное собрание сочинений. Т. V. С. 391).

[Закрыть]) лишены какой-либо конкретики. Это представляется не случайным. Транслируемый Триоле вывод о том, что Пастернак «плохо защищал Мандельштама перед Сталиным», несомненно, базируется на общей оценке разговора с Пастернаком, сложившейся в Кремле и основанной на недовольстве Сталина поведением поэта. Сомнительно, чтобы Сталин при пересмотре дела Мандельштама обсуждал в деталях свой разговор с Пастернаком с Ягодой и/или Аграновым. Но общую негативную оценку Пастернаку, попытавшемуся уклониться от стандартной роли «просителя за пострадавшего друга», исполнения которой ожидал от него Сталин, вождь дать вполне мог.

Повторим еще раз: сказанное Пастернаком Сталину никак не противоречило словам из письма Бухарина, подтверждения которым искал Сталин, и поэтому никак не помешало пересмотру дела Мандельштама. Однако попытка поэта изменить привычный и единственно легитимный для Сталина в делах такого рода ход разговора вызвала резкую реакцию вождя, прервавшего разговор и постфактум в своем кругу оценившего поведение Пастернака как «плохое». Именно это резюме, скорее всего, и стало через Агранова известно Брикам. И именно им Эльза Триоле и воспользовалась спустя двадцать четыре года для сведения личных и политических счетов с Пастернаком.

Вопрос о теме конкретных мандельштамовских стихов, согласно канонической версии разговора, Сталиным не поднимался – и это косвенное доказательство того, что к моменту разговора с Пастернаком Сталин имел лишь полученную от Бухарина информацию и ничего не знал о подлинной причине ареста Мандельштама[83]83

Само письмо с резолюцией Сталина не было, как ошибочно указывает Л.С. Флейшман (Флейшман Л. Борис Пастернак и литературное движение 1930-х годов. С. 235), отправлено А.И. Стецкому, а было сохранено в личном (так называемом кремлевском) архиве вождя, откуда после 1991 года поступило в РГАСПИ. Нет сомнений, что содержание резолюции Сталина было доведено до сведения руководства ОГПУ – по-видимому, его секретариатом.

[Закрыть]. Однако даже если согласиться с предположением Флейшмана о том, что диалог Сталина и Пастернака «состоялся <…> после того, как Сталин получил из НКВД (ОГПУ будет реорганизовано в НКВД в июле. – Г.М.) – от Агранова или самого Ягоды – ту информацию, которую не имел Бухарин, когда писал вождю, а именно справку о стихотворной инвективе Мандельштама или даже ее текст»[84]84

Там же. С. 229.

[Закрыть], то, как мы увидим далее, эта специфически поданная информация при всей ее новизне вряд ли смогла бы содержательно расширить разговор вождя с поэтом.

«Беспрецедентный контрреволюционный документ»

Параллельно самостоятельным попыткам Сталина удостовериться в правдивости представленной ему Бухариным информации о Мандельштаме, арест которого вызвал такой дестабилизирующий эффект в культурном сообществе, своим ходом работал и стандартный бюрократический механизм информирования вождя о действиях ОГПУ путем спецсообщений, визировавшихся, обыкновенно, Аграновым. Подписавший 16 мая без консультаций с высшим руководством ордер на арест Мандельштама Агранов оказался в сложном положении.

Известные нам свидетельства рецепции антисталинского текста Мандельштама в 1933–1934 годах полностью подтверждают его характеристику, данную Ахматовой и пересказанную Мандельштамом на допросе следователю Н.Х. Шиварову:

Со свойственными ей лаконичностью и поэтической зоркостью Анна Ахматова указала на «монументально-лубочный и выруб ленный характер» этой вещи. Эта характеристика правильна потому, что этот гнусный контрреволюционный, клеветнический пасквиль, в котором сконцентрированы огромной силы социальный яд, политическая ненависть и даже презрение к изображаемому при одновременном признании его огромной силы, обладает качествами агитационного плаката большой действенной силы[85]85

Нерлер П. Указ. соч. С. 47.

[Закрыть].

То же подчеркивание внелитературного характера текста Мандельштама содержится и в реакции Пастернака, заявившего автору, что «это не литературный факт, а акт самоубийства»[86]86

[Пастернак Е.Б., Пастернак Е.В.] Указ. соч. С. 316.

[Закрыть]. По точной характеристике Е.А. Тоддеса, «это был выход непосредственно в биографию, даже в политическое действие (сравнимое, с точки зрения биографической, с предполагавшимся участием юного Мандельштама в акциях террористов-эсеров)»[87]87

Тоддес Е. Избранные труды по русской литературе и филологии. М., 2019. С. 414.

[Закрыть].

Мы живем, под собою не чуя страны,

Наши речи за десять шагов не слышны,

А где хватит на полразговорца,

Там припомнят кремлевского горца.

Его толстые пальцы, как черви, жирны,

И слова, как пудовые гири, верны,

Тараканьи смеются усища

И сияют его голенища.

А вокруг него сброд тонкошеих вождей,

Он играет услугами полулюдей.

Кто свистит, кто мяучит, кто хнычет,

Он один лишь бабачит и тычет.

Как подкову, дарит за указом указ —

Кому в пах, кому в лоб, кому в бровь, кому в глаз.

Что ни казнь у него – то малина

И широкая грудь осетина[88]88

Мандельштам О. Полное собрание сочинений и писем: В 3 т. / Сост., подгот. текста и коммент. А.Г. Меца. М., 2009. Т. 1. С. 184. Ст. 7 А.Г. Мец печатает по записи Н.Я. Мандельштам; в автографе из дела Мандельштама вместо «усища» – «глазища», что Мец считает опиской. Сексот сообщил ОГПУ текст с первоначальной редакцией ст. 3–4: «Только слышно кремлевского горца, / Душегубца и мужикоборца» (Там же. С. 617). Из воспоминаний С.И. Богатыревой о домашнем обсуждении стихотворения Мандельштама ее отцом И.И. Бернштейном (А. Ивичем) и И.И. Халтуриным осенью 1947 года известен вариант концовки «И широкая жопа грузина» (Богатырева С. Серебряный век в нашем доме. М., 2019. С. 195; дата уточнена по нашей просьбе автором).

[Закрыть].

Именно поэтическая выразительность и ошеломляющий радикализм направленной «не против режима, а против личности Сталина»[89]89

Гаспаров М.Л. Комментарии // Мандельштам О. Стихотворения. Проза / Сост., вступ. ст. и коммент. М.Л. Гаспарова. М., 2001. С. 659.

[Закрыть] инвективы парадоксальным образом явились, на наш взгляд, причиной первого сбоя в отлаженной процедуре репрессивного механизма – получив от сексота текст Мандельштама, Агранов не решился[90]90

Ряд характеристик, данных Агранову в 1933 году И.Э. Бабелем в разговорах с Б.И. Николаевским, заключался определением «трусливый» (Флейшман Л. Об одном нераскрытом «преступлении» Бабеля [1999] // Он же. От Пушкина к Пастернаку: Избранные работы по поэтике и истории русской литературы. М., 2006. С. 281). О контактах Бабеля с Аграновым см. в письме И.М. Гронского С.Н. Поварцову (1977), где Гронский вспоминает о том, как в 1930-е «Бабель собирал материалы о чекистах» (Поварцов С. Причина смерти – расстрел: Хроника последних дней жизни Исаака Бабеля. М., 1996. С. 21).

[Закрыть] доложить о нем Сталину и арестовал поэта, не ставя вождя в известность. (Строго говоря, у нас нет документальных свидетельств знакомства с текстом Мандельштама и Ягоды. Н.Я. Мандельштам, ссылаясь на И.Г. Эренбурга, утверждает, что Ягода наизусть читал Бухарину стихи Мандельштама[91]91

Мандельштам Н. Указ. соч. С. 98.

[Закрыть]. Однако, осознанно или нет, Н.Я. Мандельштам в своих книгах придерживается стратегии повышения социополитического статуса Мандельштама: так, Ягоде она приписывает и подпись под ордером на арест поэта. Любопытен в этом отношении первый появившийся в эмиграции печатный отчет о судьбе Мандельштама. Документ, опубликованный Б.И. Николаевским в 1946 году в «Социалистическом вестнике» [18 января. № 1][92]92

Отчет Николаевского не раз становился объектом внимания исследователей – см.: Тименчик Р. О мандельштамовской некрологии [1997] // Он же. Что вдруг. Статьи о русской литературе прошлого века. Иерусалим; М., 2008. С. 556–559; Флейшман Л. Борис Пастернак и литературное движение 1930-х годов. С. 236–237).

[Закрыть], сочетает глубокую и даже уникальную информированность о деталях дела 1934 года с самыми нелепыми слухами. Очевидно, что составлен он был на основе нескольких доступных Николаевскому источников информации из СССР разного качества[93]93

Предположение о том, что одним из источников Николаевского мог выступать Н.И. Бухарин, встречавшийся с ним во время командировки в Париж в феврале – апреле 1936 года, неубедительно (см.: Богомолов Н.А. Что видно сквозь «железный занавес» // Новое литературное обозрение. 2009. № 100. С. 381; от гипотезы Богомолова некритически отталкивается уже совсем анекдотическое сочинение: Кацис Л.Ф. Борис Николаевский о судьбе О. Мандельштама: К проблеме аутентичности информации журнала «Социалистический вестник» // Вестник РГГУ. Сер. Журналистика. Литературная критика. 2008. № 11. С. 143–149). Бухарин, как видно из его письма в Политбюро от 27 августа 1936 года, очень хорошо помнил подробности и хронологию мандельштамовского дела. Между тем в тексте Николаевского арест Мандельштама отнесен к весне 1936 года, когда как раз и происходили его разговоры с Бухариным. Если бы сюжет с Мандельштамом обсуждался в Париже, то такой хронологический сдвиг был бы вряд ли возможен. Не говоря о том, что Бухарин, с конца 1920-х не раз принимавший участие в судьбе поэта, вполне адекватно представлял себе статус Мандельштама в советской литературной иерархии, не имевший ничего общего с тем «принадлежавшим к отборной „элите“ литературного мира» и «бывавшим на вечеринках у Горького» фантастическим персонажем, который выведен у Николаевского. Наконец, как справедливо отметил Л.С. Флейшман (Флейшман Л. Борис Пастернак и литературное движение 1930-х годов. С. 237), в тексте Николаевского не упоминается звонок Сталина Пастернаку, а в случае обсуждения Бухариным и Николаевским темы ареста Мандельштама и/или связанных с Пастернаком событий литературной жизни он, несомненно, явился бы центральным пунктом разговора. Выяснение подлинных источников текста Николаевского остается отдельной актуальной задачей.

[Закрыть]. В изложении интересующего нас сюжета обращает на себя внимание несколько моментов: точное упоминание именно Агранова как инициатора дела; чрезвычайно важное для понимания того, как воспринимался текст Мандельштама соратниками Сталина, указание на его специфически острую «щекотливость», связанную с подчеркнуто персональной адресацией, а также напрямую следующий отсюда мотив сокрытия инвективы Мандельштама: «Утверждают, что текст эпиграммы не был сообщен даже членам коллегии ГПУ». С текстом Мандельштама Бухарина мог ознакомить и Агранов, к которому, как мы помним, тот обращался по поводу ареста поэта в мае; в любом случае уже в августе 1934 года Эренбург – вероятно, от Бухарина – знал суть предъявленных Мандельштаму обвинений: «„За стихи против Иосифа Виссарионовича“»[94]94

Дневник М.В. Талова, 22 августа 1934 года (Талов М. Воспоминания. Стихи. Переводы / Сост. и коммент. М.А. Таловой, Т.М. Таловой, А.Д. Чулковой. М.; Париж, 2006. С. 72). См. примеч. 111. Эренбургу же мы обязаны и первым печатным рассказом о звонке Сталина Пастернаку (без упоминания повода и имени Мандельштама) – в посвященной Сталину брошюре Ж.-Р. Блока «L’Homme du Communisme» (Paris, 1949. P. 40–41; подробнее см.: Флейшман Л. Борис Пастернак и литературное движение 1930-х годов. С. 237–238).

[Закрыть].)

Написание направленного персонально против Сталина текста, авторство которого поэт признал на первом же допросе 18 мая, поначалу квалифицировалось следствием как «акция» и рассматривалось как террористический акт (что грозило расстрелом); сами стихи следователь Шиваров в разговоре с Н.Я. Мандельштам назвал «беспрецедентным контрреволюционным документом»[95]95

Мандельштам Н. Указ. соч. С. 107.

[Закрыть]. Шиваров вел допросы в традиционной для советских органов логике раскрытия контрреволюционной организации с выходом на групповой процесс. Стихотворение Мандельштама интерпретировалось как «оружие контрреволюционной борьбы»; следователя более всего интересовали лица, знакомые с текстом, их реакция на него и потенциальная валентность текста как «орудия <…> контрреволюционной борьбы, которое может быть использовано любой социальной группой». Протоколы допросов Мандельштама подтверждают слова Н.Я. Мандельштам: «Сначала Христофорыч [Шиваров] вел следствие как подготовку к „процессу“»[96]96

Там же. С. 158.

[Закрыть]. Предстоящим процессом над ним самим и всеми его близкими и знакомыми пугал Мандельштама и сосед-наседка по камере[97]97

Там же. С. 151.

[Закрыть]. Все это совершенно органично вписывалось в логику и практику советской репрессивной политики 1920-х – начала 1930-х годов. Автором-режиссером главнейших из подобного рода показательных процессов, имитирующих наличие в СССР группового антисоветского подполья (от процесса социалистов-революционеров до процесса Промпартии), был Агранов[98]98

До сих пор, как ни странно, нет ни одной специальной исследовательской работы об Агранове. Укажем на посвященную ему компилятивную главу в журналистской по тону и подходу книге: Макаревич Э. Восток-Запад: Звезды политического сыска. М., 2003. С. 76–116. Существенный архивный материал впервые собран и частично обнародован в тенденциозной в целом книге В.И. Скорятина «Тайна гибели Владимира Маяковского».

[Закрыть].

Внимание! Это не конец книги.

Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?