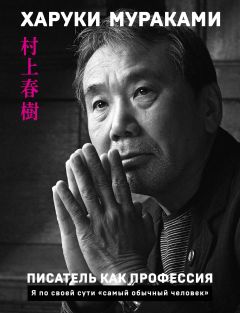

Текст книги "Писатель как профессия"

Автор книги: Харуки Мураками

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 3 (всего у книги 17 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]

О выработке стиля

В романе «Слушай песню ветра» было около двухсот страниц. Небольшое произведение, но на него ушло немало времени и сил. Как уже говорилось раньше, у меня не было досуга как такового, кроме того, я не знал, как пишут прозу, как к ней подступиться. Я обожал русские романы и перечитал кучу пейпербеков[11]11

Пейпербек – недорогая книга с легкой картонной обложкой.

[Закрыть] на английском, а вот с современной японской классикой (которую сейчас называют «чистой», высокой литературой), как оказалось, был знаком очень выборочно. Я плохо представлял себе, что сейчас в Японии читают и каким языком пишут. Так что для начала попробовал писать в соответствии с собственными, непонятно на чем основанными представлениями о современной прозе. Написанный роман не вызывал у меня никакого энтузиазма. «Э-эх, что ж делать-то?» – думал я в печали. По форме текст был определенно прозой, но читать это было неинтересно, и с последней перевернутой страницей вообще ничего не оставалось ни в уме, ни в сердце. А если такое ощущает автор текста, то что уж говорить о читателях. «Значит, у меня однозначно нет таланта», – решил я и окончательно расстроился. Если бы со мной еще не оставалось прозрение, я бы все бросил ровно вот на этом месте. Но мне казалось, я до сих пор держу в руках нечто снизошедшее ко мне в аутфилде стадиона Дзингу.

Я еще раз хорошенько все обдумал и понял: совершенно естественно, что у меня не получается писать. Я же за всю жизнь сочинять даже и не пробовал, неудивительно, что с первой попытки шедевр не получился. Кроме того, у меня не получается написать хорошо как раз потому, что я слишком стараюсь изобразить «хорошую» литературу, которая была бы «похожа на роман». «Надо отбросить, – сказал я себе, – эти закоснелые, заранее установленные концепции: роман, литература… Надо просто описывать, что ты думаешь и чувствуешь, в такой манере, как тебе нравится. Разве плохой подход?»

Только вот сказать легко, а сделать – гораздо труднее. По крайней мере для человека, который прежде никогда в жизни не писал прозу, это трудновыполнимо. Чтобы в корне перестроить творческий замысел, я сменил тактику – убрал с глаз долой бумагу и перо. Потому что, когда они лежат перед глазами, даже поза как-то сама собой становится «литературной», не говоря обо все остальном. Вместо них я извлек на свет из шкафа пишущую машинку Olivetti с латинской раскладкой. На ней-то я и начал печатать свой «роман», по-английски. Мне было все равно, о чем писать, и я выбрал тему «необычные явления».

Разумеется, английский я знал только до известной степени. Я мог использовать при письме ограниченное количество слов и грамматических конструкций, но выбора у меня не было. И конечно, я писал короткими предложениями. Какими бы сложными ни были мысли, теснившиеся у меня в голове, я должен был выразить их этими скудными средствами. Я заменял сложные слова и конструкции простыми, перефразировал идеи так, чтобы они становились предельно ясными, и очищал описания от языковых украшений и мишуры. Мне были нужны компактность и лаконизм, чтобы все поместилось в ограниченное по размеру повествование. Получился довольно дикий текст. Но пока я с ним возился, пока бился над каждым словом, я поймал ритм – ритм моей собственной прозы, который родился в процессе работы.

Так как я вырос в Японии и с детства говорил на родном языке, огромное количество японских слов, выражений, языковых моделей сформировали особый контент, которым я, словно информационная система, был забит доверху. Когда мне нужно выразить словами какое-то редкое явление или сложное чувство, весь этот контент приходит в хаотичное движение, из-за чего даже случаются сбои в работе системы. Но когда ты пытаешься писать на иностранном языке, хаоса не происходит, потому что иноязычного контента в твоей системе гораздо меньше. Вот что я обнаружил: если эффективно использовать имеющийся скудный вокабуляр, научиться его верно комбинировать, то с помощью умелого манипулирования такими комбинациями можно выразить очень многие и чувства, и мысли. То есть я понял, что вовсе не обязательно использовать сложные, непонятные слова и красивые, эффектные выражения.

Уже значительно позднее я обнаружил, что у писательницы Аготы Кристоф есть несколько замечательных произведений, в которых использован похожий прием. Кристоф родилась в Венгрии, но во время беспорядков 1956 года попросила убежища в Швейцарии и там, наполовину вынужденно, начала писать на французском, потому что прозой на венгерском прокормиться было невозможно. Французский не был для нее родным, она выучила его (точнее, пришлось выучить). Но, творя на неродном языке, она сумела обрести особый стиль, собственную интонацию. Сочетания коротких предложений создают отличный ритмический рисунок, они использованы очень точно – текст получается динамичным, описания убедительными. Кристоф вроде и не пишет напрямую о важных вещах, но они упрятаны внутрь повествования, и за счет этого создается атмосфера таинственности. Я впервые прочел ее роман с чувством узнавания, хотя, конечно, вектор ее произведений отличен от моего.

В общем, я с огромным интересом открыл для себя эффект «иностранного языка» в прозе и, когда освоил письмо в собственном ритме, убрал пишущую машинку и снова взялся за писчую бумагу и вечное перо. Я сел за стол и начал делать «перевод» написанного по-английски – там было примерно с одну главу – на японский. Это был не точный подстрочник, а скорее свободное «переложение», в процессе работы над которым я нашел новый стиль – мою индивидуальную авторскую манеру. Я понял, как мне нужно писать прозу на японском. Как будто пелена с глаз спала, такое было ощущение.

Но в чем именно состоит особенность «переводного стиля»?

Иногда мне говорят, что стиль моей прозы похож на переводной. Но в чем именно состоит особенность «переводного стиля»? Это еще один вопрос, на который я не могу толком ответить. Мне кажется, что, с одной стороны, это верное наблюдение, а с другой стороны – ошибочное. Да, первую главу «Слушай песню ветра» я действительно в прямом смысле «перевел» на японский, так что употребление подобного термина кажется логичным, но на самом деле это всего лишь проблема выбора инструмента. «Перевод» понадобился, чтобы выработать нейтральный, без излишнего украшательства стиль. Я не ставил себе цель использовать японский язык, лишенный «японскости»; я хотел найти язык, как можно более далекий от литературного (то есть «высокой литературы»), обрести индивидуальный, естественный голос, которым я смогу «рассказывать» свои романы. Ради этого я готов был решиться на отчаянный шаг. То есть получается, что на тот момент японский язык являлся для меня всего лишь функциональным инструментом.

Некоторые, возможно, увидят в этом оскорбление языка. Критики и на самом деле упрекали меня в этом. Но язык – штука выносливая. За долгую историю своего существования он накопил достаточно силы и гибкости, и как бы грубо с ним ни обращались, его самость от этого нисколько не страдает. Испытывать возможности языка любым мыслимым способом, расширять по мере сил рамки его эффективности – это привилегия, особое право, дарованное писателям. Если у писателя нет тяги к лингвистическим приключениям, он не сможет создать ничего нового. Для меня и сейчас язык в каком-то смысле продолжает оставаться инструментом. И я верю, что всестороннее изучение именно инструментальной стороны японского несомненно сыграет роль в его развитии и обновлении.

В общем, взяв на вооружение обретенный мной новый стиль, я переписал уже готовый «неинтересный» текст с головы до хвоста. Сюжет остался почти таким же, но выразительные средства изменились до неузнаваемости, и впечатление текст производил теперь совсем другое. Так и появился роман, известный сейчас под названием «Слушай песню ветра». Нельзя сказать, чтобы я был так уж доволен результатом. Все-таки эта вещь была «переписана» с другого текста, она вышла сыроватой, и я видел, как много в ней недостатков. Мне удалось выразить всего двадцать, ну, может, тридцать процентов от того, что хотелось сказать. Но я смог не абы как довести начатое до конца, и это стало для меня очень важным свершением, огромным шагом. Я сумел найти личный, подходящий именно мне способ «ответить» на испытанное мной прозрение.

Когда я пишу прозу, я чувствую, что не столько сочиняю текст, сколько играю музыку. И я поддерживаю в себе это чувство все эти годы. Наверное, я пишу не головой, не интеллектуально, а исходя из физических ощущений. Я держу ритм, нахожу красивые созвучия, верю в силу импровизации. В итоге, когда я ночью сидел за кухонным столом и писал роман (или нечто напоминающее роман) в моем обретенном стиле, я испытывал такое же воодушевление, какое чувствует ребенок, когда ему достается новенький «набор для творчества». В общем, было здорово! И еще, это занятие отлично помогало мне заполнять пустоту в сердце, которую я начал ощущать к тридцати годам.

Вы бы сразу поняли, о чем я говорю, если бы могли сравнить тот первый неинтересный текст с итоговым романом «Слушай песню ветра», но, к сожалению, я его уничтожил. Я и сам уже почти не помню, каким он был. Надо было его оставить, конечно, но я же не думал, что он может когда-нибудь мне понадобиться, и спокойно выкинул черновик в мусор. Однако я четко помню, что, пока я его писал, особой радости не испытывал, потому что стиль и интонация были неестественные, не мои. Это все равно что заниматься спортом в одежде, которая не подходит тебе по размеру.

Жизнь – очень странная штука

Редактор журнала «Гундзо» позвонил мне и сказал: «Мураками-сан, произведение, которое вы прислали на конкурс, вошло в шорт-лист премии для начинающих авторов». Было весеннее воскресное утро. С того памятного матча на стадионе Дзингу прошло около года. Мне уже исполнилось тридцать. Кажется, звонок раздался в начале двенадцатого, но я еще сладко спал, так как ночью работал дольше обычного. Трубку-то я взял, но спросонья никак не мог понять, что пытается донести до меня собеседник. Честное слово, к тому моменту я уже успел забыть, что отправлял рукопись в редакцию «Гундзо». С тех пор как я закончил произведение и передал его в надежные руки, желание писать у меня совершенно пропало. К тому же я и предположить не мог, что написанный или, вернее, переписанный наскоро под влиянием момента роман может попасть в короткий список. Я даже копию с текста не снял перед отправкой. Если бы не шорт-лист, то исчезла бы она навсегда. Тогда я бы, наверное, никогда больше ничего и не написал. Если вдуматься, жизнь – очень странная штука.

По словам редактора, в короткий список премии вошли пять произведений (включая мой роман). «Ого», – подумал я, но не особо разволновался, возможно, потому, что был очень сонным. Я вылез из кровати, умылся, переоделся, и мы с женой пошли прогуляться. Когда мы шли по Мэйдзи-дори[12]12

Мэйдзи-дори – протяженная улица, идущая с севера на юг района Сибуя.

[Закрыть] мимо районной начальной школы, я увидел в тени возле кустов почтового голубя.

Оказалось, он повредил крыло и не мог летать. Мы подобрали его. На ноге у птицы было металлическое кольцо. Я взял голубя обеими руками и понес его на ближайший полицейский пост рядом с жилым комплексом «Аояма Додзюнкай» на проспекте Омотэсандо (сейчас на его месте стоит торговый центр «Омотэсандо Хиллз»). Я шел по одной из внутренних улиц Харадзюку. Я чувствовал тепло раненой птицы, которая подрагивала в моих руках. Воскресенье выдалось погожим; деревья и дома, витрины магазинов – все было залито сверкающими лучами весеннего солнца. И в этот момент мне стало предельно ясно, что я совершенно точно получу литературную премию и стану писателем. Возможно, весьма успешным. Это смахивало на нахальство, но почему-то я был уверен, что именно так все и произойдет. А как иначе? Логики здесь не было никакой, только что-то вроде интуиции.

Я до сих пор отчетливо помню ощущение, которое испытал тридцать с чем-то лет назад на стадионе Дзингу в послеполуденный час, весной, сидя на травке в аутфилде, – будто держу в руках что-то, сошедшее ко мне с небес. Но мои ладони также сохранили память о слабом тепле раненого голубя, подобранного годом позже у начальной школы Сэндагая, тоже после полудня. Когда я задумываюсь, что значит для меня «писать прозу», я вспоминаю оба этих эпизода и пережитые тогда чувства. Память об этих случаях – это память о вере в «нечто особенное», что делает меня мной, и о постоянном поиске возможностей для укрепления и поддержания этой веры. Я до сих пор храню в себе те чувства и очень этому рад!

Что бы такого сегодня написать?

Я писал первую вещь в свое удовольствие, и пока я ее создавал, у меня было отличное настроение. С тех пор ничего не изменилось. Каждый день я встаю с утра пораньше, варю себе кофе, наливаю его в большую чашку, ставлю ее на рабочий стол и сажусь за работу. Сначала включаю компьютер (в этот момент иногда понимаю, что соскучился по стандартной писчей бумаге и любимому старому «монблану» с широким пером). А потом начинаю прокручивать в голове разные мысли, выбирая, чего бы этакого сегодня написать. Это – настоящее счастье. Письмо никогда не было для меня «преодолением трудностей», и (к счастью) я никогда не оказывался в трудном положении прозаика, который не может ничего придумать. То есть я считаю, что если писать не в радость, то и смысла заниматься прозой нет. Я никогда не соглашусь с мнением, что над романом нужно работать «в поте лица своего». На мой взгляд, проза – это бьющий источник, она должна изливаться потоком. И так ее и следует переносить на бумагу.

Я вовсе не считаю себя гением и даже не уверен, что у меня есть какой-то особый талант. Но так как я уже больше тридцати лет зарабатываю на жизнь писательским трудом, все же нельзя сказать, что у меня нет вообще никаких способностей. Видимо, здесь дело в каких-то индивидуальных качествах и склонностях. Но какая мне польза сидеть и размышлять об этом? Пусть этим занимается кто-нибудь другой, если такое вообще кому-то да нужно.

В течение всех этих лет самой важной для меня была (и остается таковой) моя абсолютная уверенность в том, что шанс написать роман, стать прозаиком был дан мне свыше какой-то неведомой силой. Я сумел ухватить этот шанс, и мне досталась толика счастья. Я могу судить лишь постфактум, исходя из результата, но получается, будто право стать писателем было даровано мне кем-то, уж не знаю кем. И за это я ему искренне и безгранично благодарен. Я буду бережно охранять свое право, как оберегал раненого голубя, продолжая писать романы и получая удовольствие от творческого процесса. А там уж будь что будет.

Беседа третья

О литературных премиях

Что такое вообще литературная премия?

Мне хотелось бы поговорить о литературных премиях. Начну с конкретного примера – премии имени Рюноскэ Акутагавы (или просто премии Акутагавы). Так как речь частично пойдет о «секретах кухни», и к тому же разговор будет касаться непосредственно меня – рассказывать мне будет непросто. Однако я все же предпочел бы затронуть здесь эту тему, хотя и уверен, что буду понят неправильно. Тем не менее я не боюсь этого. Думаю, так будет лучше. На примере премии Акутагавы, как мне кажется, я смогу показать, что такое вообще литературная премия. А еще, беседа о писательских наградах – это, конечно, разговор о том, как устроены литература и жизнь вокруг нее.

Я не получил премию Акутагавы

Сперва коснусь некой публикации в колонке одного литературного журнала. Среди прочего там говорилось следующее: «…премия Акутагавы будто заколдована – некоторые из тех, кто не получил награду, громогласно возмущаются, но от этого ее репутация только растет; другие – например, Харуки Мураками, – не став ее лауреатом, дистанцируются от литературных кругов, но авторитет премии только крепнет». Автором колонки указан Юю Сома («Безмятежный из клана Сома»), и очевидно, что это чей-то псевдоним.

Я и правда в далеком прошлом, более тридцати лет назад, дважды выдвигался на премию Акутагавы. И оба раза премию я не получил. Как верно замечает автор, я действительно держусь на некотором отдалении от так называемых «литературных кругов». Но дела обстоят так не потому, что я не получил (или не смог получить) премию Акутагавы, а потому, что у меня с самого начала не было ни интереса, ни нужной эрудиции, чтобы влиться в эти самые круги. И мне не нравится, что меня ставят в трудное положение, усматривая причинно-следственную связь без всякого на то основания между двумя совершенно самобытными фактами.

Ведь найдутся же люди, которые прочитают вышеупомянутый отрывок и сделают вывод: «Так вот оно что! Харуки Мураками просто не смог получить премию и поэтому на всю дальнейшую жизнь ушел из литературных кругов». Хуже того, это даже может стать общепринятым мнением. Вообще-то я всегда считал, что в разговоре о писательстве умение не путать умозрительные предположения и факты – это основа основ, разве не так? С другой стороны, раньше говорили, что литературные круги меня не приняли, а теперь говорят, что я сам от них дистанцировался, так значит, это больше повод для радости…

Одна из причин, по которой я держусь на расстоянии от литературной элиты, состоит, как мне кажется, в том, что я совсем не собирался быть прозаиком. Я жил самой обычной жизнью самого обычного человека, потом вдруг что-то произошло, и я написал роман, который неожиданно получил премию для начинающих писателей. Я и понятия не имел, что представляют собой такие базовые вещи, как литературные круги и премии. К тому же поначалу у меня была другая основная профессия, я целыми днями был ею занят. Даже на самые необходимые вещи времени катастрофически не хватало. Если бы вдруг я раздвоился или, скажем, отрастил себе еще пару рук, все равно не факт, что я бы успевал сделать все, что хотелось. С одной парой рук вообще мало что удавалось успеть, почти ничего из необязательного досуга. Когда я стал профессиональным писателем, в теории свободного времени стало больше, но по некоторым причинам я сменил образ жизни, начал рано ложиться и рано вставать, регулярно заниматься спортом и из-за этого почти перестал куда-нибудь выходить по вечерам. В квартале Голден Гай на Синдзюку[13]13

Квартал Голден Гай – центр ночной жизни, где большинство заведений открываются лишь поздним вечером. Ранее был известен как неофициальное место встреч литературной и культурной богемы.

[Закрыть] я так и не побывал. Хотя я ничего не имею против этого квартала, как и против литературного бомонда. Просто тогда у меня реально не было ни времени, ни жизненной необходимости заниматься чем-то подобным.

Теперь о премии Акутагавы. Я не знаю, «заколдована» она или нет, крепнет у нее авторитет или не крепнет, да и вообще я об этом не особо задумывался. Я плохо представляю, кто на сегодняшний день стал ее лауреатом, а кто – нет. Мне и раньше это было не так уж интересно, а сейчас, пожалуй, еще меньше. Если, по предположению автора журнальной колонки, тут замешано колдовство, то лично меня оно совсем не коснулось. Может, что-то пошло не так и колдовские силы повернули в другую сторону, так до меня и не долетев.

Я хотел бы, чтобы вы мне поверили

На премию Акутагавы выдвигались две мои вещи: «Слушай песню ветра» и «Пинбол 1973», но мне, честное слово, было неважно, получу я ее или нет. Я правда хотел бы, чтобы вы мне поверили.

Когда за роман «Слушай песню ветра» я получил премию для начинающих писателей журнала «Гундзо», радость моя была настоящей. Об этом я готов заявить во всеуслышание всему миру. В моей жизни это стало эпохальным событием. Я получил входной билет в мир профессиональных писателей. Войти куда-то по билету – это совсем не то же самое, что без него. Двери перед тобой сразу распахиваются, и если у тебя уже есть пропуск, то и дальше тоже все как-нибудь устроится. Примерно так я размышлял. А с премией Акутагавы ситуация была совершенно другой.

Если говорить честно, то мои первые две книги не казались мне такими уж замечательными, когда я их писал. Я чувствовал, что использую процентов двадцать, максимум тридцать той силы, которая есть во мне. Понятно, что я творил первый раз в жизни, не знал толком, как это делается, не владел писательскими навыками. Однако сейчас, когда я думаю об этом, мне кажется, что нельзя сказать, будто там совсем уж не было хороших фрагментов, ведь я все-таки использовал двадцать-тридцать процентов своего потенциала. Конечно, такие фрагменты были. Тем не менее плохого – ну или по крайней мере такого, чем я сам никак не мог быть доволен, – там было предостаточно.

В общем, на роль входного билета это годилось в самый раз, но если бы за вещь такого уровня вслед за наградой для новичков я получил бы премию Акутагавы, это могло бы стать обузой. Получить высочайшую оценку на начальном этапе, знаете, уже немножко «ту мач»[14]14

Too much (англ.) – чересчур, слишком много.

[Закрыть]. Так и тянет спросить: «Вы что, серьезно?!»

«Мне просто надо больше времени, – думал я, – и я напишу вещь гораздо сильнее». Если вы считаете, что для человека, еще недавно и вовсе не думавшего о возможности хоть что-то писать, такие мысли несколько нахальны, то вы правы. Признаюсь, я и сам так считаю, но позвольте мне высказать личное мнение: без такого вот нахальства вряд ли можно стать писателем.

В прессе обе мои вещи назывались «фаворитами гонки», и в моем окружении, казалось, многие настроились на эту мысль. Но по вышеописанным причинам я, можно даже сказать, вздохнул с облегчением, не получив премию Акутагавы. Думаю, члены жюри, которые в итоге выбрали не меня, чувствовали нечто похожее, и я их по-своему понимаю. По крайней мере, ни обиды, ни недовольства по отношению к ним я не испытывал. А сравнивать свои вещи с произведениями других номинантов мне даже как-то не пришло в голову.

К тому же тогда я все еще держал собственный джазовый бар и работал там каждый день – получи я эту премию, то стал бы публичной фигурой, оказался бы в центре общественного внимания, а это было бы чересчур обременительно. Впрочем, работая в сфере обслуживания, я привык разговаривать с теми, с кем общаться не очень хочется, и убегать уж точно бы не стал. Они бы сами от меня сбегали, как иногда случалось в баре, когда у меня заканчивалось терпение.

В общем, дважды меня выдвигали, и оба раза я премию не получил. Знакомые редакторы мне сказали: «Ну все, Мураками-сан, это потолок. Лауреатом этой премии вы уже не станете». А я, помню, подумал: «Странная какая штука – этот ваш «потолок». Премия Акутагавы – дебютная, она по определению дается новым, еще неизвестным писателям. Поэтому совершенно ясно, когда именно тебя просто вычеркивают из списка номинантов. В той колонке из литературного журнала, кстати, было написано, что некоторых авторов номинировали на нее аж шесть раз, ну а я добрался до предела уже после второго. Почему так получилось, мне неизвестно, но в литературных и издательских кругах, похоже, сформировалось мнение: «Мураками уперся в потолок». Думаю, схема работала именно так.

Достигнув потолка, я не очень уж сильно расстроился. Напротив, я почувствовал облегчение, по крайней мере, меня радовала мысль, что о премии Акутагавы теперь можно не волноваться. Мне самому было все равно, получу я ее или нет, но, будучи номинантом, я чувствовал, как с приближением финального заседания жюри вокруг начинаются странное копошение и суета. Это было мучительно. В воздухе разливалось неприятное чувство ожидания и легкого раздражения. Кроме того, оказаться в числе номинантов было достаточно, чтобы попадать в газеты и вызывать бурную реакцию, иногда негативную. Все это было лишнее. Я за эти два раза испытал столько неприятных ощущений, что мне сразу становилось нехорошо, стоило только представить, как это будет повторяться несколько лет подряд.

Неприятнее всего стало постоянное утешение. Когда объявляли результаты и становилось ясно, что премию я не получил, ко мне приходили разные люди и говорили: «Ну ничего, в этот раз не получилось, но в следующий ты ее обязательно получишь. Пиши дальше, старайся!» Я понимаю, что эти люди – по крайней мере большинство из них – говорили все от чистого сердца, чувствуя ко мне искреннюю симпатию. Но я совсем не знал, что им отвечать, да и вообще испытывал довольно смешанные чувства. В итоге бурчал что-то вроде «Ну знаете… я как бы…» и уводил разговор в другую сторону. Не мог же я ответить: «Да мне как-то без разницы. Ну не получил. Делов-то». Кто бы мне поверил? Да, наверное, никто. Только бы распугал всех.

А уж как меня утомили люди с NHK[15]15

NHK – японская государственно-общественная центральная телерадиокомпания.

[Закрыть]. Когда меня номинировали, они позвонили и сказали: «Если вы получите премию Акутагавы, мы на следующее утро вас покажем по телевизору, приходите к нам на передачу!» А я был завален работой и вообще не хотел, чтобы меня по телевизору показывали (никогда не любил публичных выступлений). «Я не приду», – сказал я им, но они не отстали, а начали спрашивать, почему это я не хочу «попасть в телевизор». В общем, страшно меня разозлили. Пока я был номинантом, такого рода вещи происходили постоянно и очень мне надоели.

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?