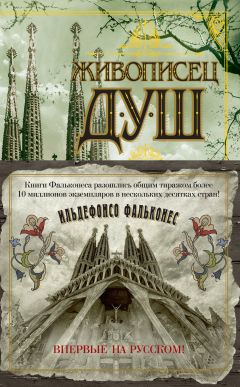

Читать книгу "Живописец душ"

Автор книги: Ильдефонсо Фальконес

Жанр: Историческая литература, Современная проза

Возрастные ограничения: 18+

сообщить о неприемлемом содержимом

Женщина вздохнула. Далмау это заметил и бережно обнял за плечи. Хосефа могла рассчитывать на помощь сына. Большинство швей, да и не швей тоже, глядели на нее с завистью и часто шушукались за ее спиной. Хосефа это замечала, и это ей не нравилось: чем она отличается от других – бедная вдова рабочего-анархиста, несправедливо осужденного, подвергнутого пыткам, от последствий которых он и умер в изгнании, как ей сообщили; у нее самой с каждым днем слабело зрение, да и бронхит, от которого страдали швеи, часами сидевшие неподвижно за машинками, полуголодные, измотанные, дышащие смрадом, поднимавшимся из подвалов, донимал ее; сырость пронизывала до костей – и все ради того, чтобы снабдить богачей белыми манжетами и воротничками. Зато Далмау завоевал престиж и получал хорошее жалованье, работая на «того, с изразцами, который ссыт святой водой», как о нем говорили все женщины в доме, включая Эмму. «Оставьте работу, мама», – вечно твердил он. Но Хосефа не хотела жить за счет сына. Далмау женится, пойдут расходы. Он помогал, да, и немало, так что ей не нужно было потакать похоти комиссионера, распределявшего заказы. Помогал и сестре, даже старшему брату Томасу, анархисту, как их покойный отец, такому же идеалисту, либертарию, утописту; а по сути, Томас – такое же пушечное мясо, как и его родитель.

– А девочка где? – спросил Далмау с нежностью, имея в виду Монсеррат; еще раз стиснул плечи матери и уселся рядом со швейной машинкой на постели, общей для Хосефы и ее дочери.

– Поди знай! Думаю, планируют на завтра манифестации. Заходила, рассказала, как они опрокинули трамвай. – (Тут Далмау кивнул.) – В мои времена трамвай везла упряжка лошадей. Попробуй опрокинь такой, – развеселилась она.

– А Эмму видели?

– Да, – выпалила мать с таким напором, что Далмау удивился. Она, заметив, сбавила тон. – Заходила с твоей сестрой. Принесла еду в горшочке. Твое любимое блюдо, – подмигнула она. – Потом пошли бороться дальше.

Bacallá a la llauna[5]5

Запеченная треска, каталонское блюдо.

[Закрыть]. В самом деле, это блюдо было из тех, что больше всего нравились Далмау, и Эмма умела его готовить: треска вымоченная, но не слишком, так, чтобы чувствовался привкус моря, обвалянная в муке и поджаренная. Потом ее кладут в llauna, противень с высокими бортиками, где уже обжариваются до золотой корочки дольки чеснока, потом добавляют красный перец и вино, чтобы блюдо не подгорело и не стало горчить. Все это запекается вместе несколько минут… Хосефа подогрела еду на углях очага, встроенного в стену, и отнесла на кухню, добавив хлеб и бутыль красного вина.

Даже когда они отдали должное треске и на улицах зазвучали голоса людей, покинувших свои убогие жилища, чтобы поболтать на свежем воздухе, прогуляться, выкурить сигаретку или выпить с другом винца, Далмау так и не смог оторвать маму от машинки.

– Осталось еще много работы, – сказала она виновато.

«Когда же она кончается?» – чуть было не ответил он, но не хотелось заново вступать в тот же самый нескончаемый спор. «Вам это ни к чему». «Я дам денег». «Вы ни в чем не будете нуждаться…»

– Мы даже могли бы сменить квартиру, – однажды предложил он.

– Я жила здесь с твоим отцом и здесь умру, – отрезала мать неслыханно суровым тоном. – Может быть, для тебя, для твоих брата и сестры наш дом… трущоба, – добавила она хрипло, – но эти стены слышали смех и плач твоего отца, да и ваши, конечно, тоже. Далмау, никакая сырость, никакой запах, никакая темнота не сотрут из моей памяти счастье, которое я испытала здесь с ним, с тобой, с твоими братом и сестрой. Как мы старались поставить на ноги вас троих, тех из пятерых моих деток, кому посчастливилось выжить; как боролись за рабочих, за обездоленных, за справедливость. Сколько несчастий, сколько огорчений, множество, великое множество. Все это ковалось здесь, сынок, в этом склепе. Стук педалей и стрекот швейной машинки, которые порой так тебя раздражают… – Мать замахала руками. – Не скажу, что это музыка, но звуки эти сроднились со мной, они меня переносят в те счастливые дни, когда вы были детьми и отец ваш был с нами. Шитье у меня уже выходит само собой! – Она то ли рассмеялась гортанно, то ли закашлялась. – Руки знают, что делают, лучше, чем глаза, устающие после тяжелого дня. – Она вздохнула. – И пока руки работают, стрекот швейной машинки мне напоминает о прошлом, о твоем отце…

Далмау не заметил, в какой момент слова застряли у матери в горле и слезы потекли по щекам. Этим вечером он наконец увидел, какая она хрупкая, беззащитная: встав рядом с матерью, он прижал ее голову к своей груди и баюкал, как маленькую девочку. Позже, оставшись один в своей спальне, комнатушке без окон, он со всем пылом чувства попытался при свете свечи изобразить лицо матери. Один за другим комкал и рвал наброски. Не такая она старая, чтобы жить одними воспоминаниями! Но как ни налегал он на уголь, добавляя улыбку, оживляя взгляд, впечатление оставалось прежним: женщина, исполненная печали.

Наутро Далмау нашел на кухонном столе остатки трески, которые мать приберегла ему на завтрак. Еще не рассвело, но на улицах ночная тишина уже давала трещину. Далмау ополоснулся в тазу и, прежде чем полакомиться треской, приоткрыл дверь в другую спальню, где сестра и мать еще спали среди спутанных простыней.

На улице было свежо. Небо светлело над верхними этажами, оттуда просачивались солнечные лучи, как будто там, наверху, существовал чистый, здоровый мир, чуждый крикам, полумгле, сырости, грязи и вони, которые терзали обитателей древнего центра Барселоны. Не то чтобы люди проклинали свой квартал; наоборот, большинство, как и его мать, любили место, где родились, играли в детстве или работали в зрелые годы. Нет, жители ни при чем. Врачи, посланные городской управой, утверждали в отчетах, что почва в Барселоне насквозь гнилая. Власти уверяли, что глинистая почва удерживает влагу, отсюда постоянная сырость; что в эти слои просачиваются и там застаиваются сточные воды, органические продукты в стадии разложения и фекальные массы; что канализация в удручающем состоянии, с пробоинами и протечками на всем протяжении; что уборка улиц и вывоз мусора – чистая фикция; что отсутствуют запасы воды, а та, которую барселонцы берут из колодцев, – грязная и полна микробов. Тиф и другие инфекционные болезни стали уже эндемичными, смертность из-за них держалась на высоком уровне.

«А мама не хочет уезжать отсюда!» – посетовал Далмау, выходя на площадь Каталонии, сразу за церковью Святой Анны. То был огромный, заброшенный пустырь, где с самой Всемирной выставки 1888 года собирались обустроить площадь; ее, несуществующую, все уже называли площадью Каталонии. Обходя топкие лужи и кучи мусора, копившиеся тут, Далмау вышел к дому Понс, великолепному шестиэтажному зданию, неоготическому, внушительному, с двумя коническими башенками по углам; его построили в последнее десятилетие прошлого века, когда стали бурно развиваться прикладные искусства: витражи, литье, резьба по дереву и та же керамика, выпускаемая учителем Далмау.

Это здание архитектора Саньера, воздвигнутое в начале первого квартала Пасео-де-Грасия, не только знаменовало собой приход стиля модерн в Барселону, но и обозначало такую наглядную, такую поразительную границу между двумя мирами, что Далмау всегда останавливался на мгновение рядом с этим домом, и, глубоко дыша, глядел то вниз, туда, откуда он пришел и где пребывали его мать и сестра, которые, наверное, уже встали; то наверх, где простирался широкий бульвар, по которому ему предстояло пройти, чтобы добраться до фабрики.

Туда попадало солнце. Там солнце светило. Достигало земли, сверкало на булыжниках мостовой! И запах был не такой отвратительный. На самом деле и богачам не удавалось решить проблемы с канализацией, так что черная жидкость в отстойниках все-таки пахла, однако бриз уносил миазмы, и определенно в сторону старого центра, опасался Далмау. В столь ранний час на бульваре не было молодых буржуазок, выставлявших себя напоказ. Вместо них булочники разносили хлеб по домам, подходили к дверям водоносы; служанки, в большинстве своем красивее и свежее, чем их хозяйки, спешили за покупками с корзинками на сгибе локтя; рабочие, чаще всего каменщики, шли кто куда; посыльные из магазинов, мальчишки и девчонки, спешили доставить заказы, и целые полчища нищих и убогих выстраивались в очередь перед задней дверью какого-нибудь богатого дома, ибо там был день раздачи милостыни.

– Военное положение! – Крики сорванца, продававшего газеты, вывели Далмау из задумчивости. – Военное положение в Барселоне! – вопил парнишка во всю силу легких.

Далмау подошел к нему.

– Дай мне номер, – попросил он, как и многие другие, то и дело подбегавшие к продавцу газет.

Сорванец, нагруженный газетами, раздавал их, собирал деньги и при этом не переставал кричать, чтобы привлечь побольше покупателей.

– Гражданский губернатор передал власть военным!

Далмау стал жадно читать. Все верно! Продавец выкрикивал дальше:

– Не в силах совладать с рабочими волнениями, гражданский губернатор передал всю полноту власти в городе в руки военных! Генерал-капитан объявляет чрезвычайное положение! Действие гарантий и гражданских прав приостанавливается!

Далмау вышел из толпы, жаждавшей прочесть первый утренний выпуск газеты, и вот, словно подкрепляя непрекращающиеся вопли мальчишки, вверх по Пасео-де-Грасия двинулся трамвай в сопровождении отряда кавалеристов с саблями наголо.

В течение дня кое-где еще происходили отдельные стычки, но, когда из других городов Каталонии прибыло подкрепление, забастовка захлебнулась, боевой дух упал и все вернулись к нормальной жизни, хотя военное положение никто не отменил.

На фабрике Далмау погрузился в работу над рисунками для изразцов по японским мотивам. Настал час обеда, и после того, как Далмау в очередной раз не откликнулся на зов, учитель велел одному из подмастерьев встряхнуть его хорошенько и сказать, что его ждут во дворе, в экипаже: дон Мануэль приглашает ученика обедать к себе домой. Учитель часто так делал. Он жил на Пасео-де-Грасия, как уважающий себя богатый промышленник, в огромной квартире с высоченными потолками, неподалеку от улицы Валенсия. Далмау мог бы дойти туда пешком, но учитель предпочитал ехать в экипаже, куда поднимался и откуда выходил с таким видом, будто собирается подняться по лестнице Королевского дворца в Мадриде, а внутри располагался так, словно сидел в лучшем из ресторанов. Он постучал в потолок экипажа серебряным набалдашником трости, и кучер отпустил поводья.

Они еще не выехали со двора, как дон Мануэль воздел руку и в очередной раз указал Далмау на его костюм.

Далмау в очередной раз пожал плечами.

– Я хорошо плачу тебе, даже очень хорошо, – продолжал давить хозяин. – Ты мог бы одеваться соответственно.

– Простите, дон Мануэль, но я всегда так ходил. Вам лучше, чем кому бы то ни было, известно, что я из простой семьи. Не вижу себя барчуком.

– Не о том речь. Хорошие брюки, рубашка и пиджак, приличная шляпа вместо этой… – дон Мануэль ткнул пальцем в шапочку, которую Далмау мял в руках, – этой шапки босяка, и, к примеру, моя обожаемая супруга тебя допустит к столу.

Далмау выдвинул те же доводы, что и каждый раз, когда учитель указывал на его бедную одежду и на возможность обедать с его супругой и двумя дочерьми – маленького сына все еще кормила нянька, – а время от времени также и с преподобным Жазинтом, монахом-пиаристом[6]6

Пиаристы – католический монашеский орден, занимающийся обучением и воспитанием детей и молодежи; другое название – пиары. Название произошло от Scholaе piaе («Благочестивые школы»).

[Закрыть], преподающим в Благочестивой школе Святого Антония; сидеть за огромным столом красного дерева в столовой, где прислуга разносит блюда, серебряные приборы и льняные салфетки лежат по сторонам великолепных, ярких фарфоровых тарелок, а рядом стоят тонкие, резные хрустальные бокалы, которые, опасался Далмау, треснут и расколются от одного только неосторожного взгляда.

– Дон Мануэль, вы же знаете, что я не смогу соответствовать вашим ожиданиям, тем более требованиям доньи Селии. Не хотелось бы доставлять вам неприятности. Я не так воспитан, – в очередной раз повторил он.

– Ну да, ну да… – согласился учитель. – Но твоя одежда… – не отставал он, снова показывая пальцем. – Ладно, для мастерской она подходит. Но ты – второй рисовальщик на фабрике! Первый после меня. Ты должен показывать пример.

Еще один постоянный припев дона Мануэля. Далмау пристегнуть воротничок? Может, тот самый, какой сшила его мать при мутном свете, сочащемся сквозь окно их квартиры на улице Бертрельянс. Нет. Никогда не наденет он эти воротнички и манжеты, рубашки, пиджаки и брюки, на которые его мать потратила жизнь! Далмау с грустью вспоминал детские годы, прошедшие под стук педали швейной машинки. От назойливого ритма, который достигал каждого уголка в их крохотном жилище, он иногда просыпался в испуге.

– Мне в такой одежде неловко, дон Мануэль, – отвечал он вежливо, но твердо. – Так я не могу сосредоточиться на работе. Мне жаль.

Не дожидаясь ответной реплики, Далмау отвернулся к окну и стал рассматривать город. В эти часы в Эшампле, богатых кварталах, где они проезжали, благодаря чрезвычайному положению, объявленному генерал-капитаном, царил полный покой. Далмау приметил солдат, которые лениво грелись на весеннем солнышке и пялились на проходящих женщин, вместо того чтобы подавлять забастовку и несуществующие волнения. Он подумал об Эмме и Монсеррат: девушки, должно быть, вернулись к работе – одна в столовую, другая на фабрику. Обе, как и большинство рабочих, сказал себе Далмау, и негодуют, и унывают из-за вмешательства военных. Вечером он встретится с ними, улыбнулся Далмау, и тут умолкли понуканья кучера и цоканье копыт: пара лошадей замерла перед многоквартирным домом на Пасео-де-Грасия, где жил учитель со своим семейством. Далмау настоял на том, чтобы дон Мануэль вылез из экипажа первым, иначе пришлось бы помогать учителю, а тот, без всякой нужды опираясь о его руку или повышая голос, прилюдно подчеркивал бы его подчиненное положение, обращаясь с ним как с прислугой, раз уж он не желает сменить костюм. Ибо чуть позже, в просторном буржуазном доме, с высокими, отделанными плиткой потолками, полном мебели, картин, скульптур и прочих вещиц, полезных или бесполезных, дон Мануэль будет по-другому обходиться с Далмау.

Расположение, какое оказывал учитель Далмау, не разделяла донья Селия, его супруга, и никогда не скрывала своего презрения к скромному, к тому же и бунтарскому, происхождению юноши. Для этой женщины ничего не значил талант к живописи, проявившийся у сына анархиста, приговоренного за террор. «Наверняка найдутся тысячи мальчиков, столь же одаренных, как этот, пусть даже из бедных семей, – проповедовала она перед доном Мануэлем. – Я ничего не имею против рабочих, если они правоверные католики, а не безбожники, как этот парень». То, что его супруга встречала Далмау с кислой миной, ничуть не заботило дона Мануэля, поскольку приглашения на обед преследовали одну-единственную цель: узнать мнение юноши о работе, которой учитель занимался не на фабрике, а в мастерской, устроенной в одной из комнат квартиры. Он писал картины. К керамике это не имело ни малейшего отношения. Обычно пейзажи, хотя иногда отваживался на сюжет из священной истории или даже на портрет. Дон Мануэль был выдающимся живописцем, признанным не только в Каталонии, но и во всей стране. Кроме того, он занимался культурной и общественной деятельностью, и эти свои многообразные занятия сочетал с преподаванием в Льотхе. Там он распознал, затем уверившись в своей правоте, блестящие способности юного Далмау, которого только что не усыновил. Даже помогал деньгами, когда отец его умер в изгнании после суда в Монжуике, пародии на правосудие: власти воспользовались взрывом бомбы в 1896 году во время процессии на празднике Тела и Крови Христовых у церкви Санта-Мария дель Мар, чтобы истребить анархистское движение. То, что отец Далмау был революционером-анархистом, не волновало дона Мануэля, наоборот: он усматривал возможность, приложив усилия, привлечь сына неистового либертария и террориста к истинной вере и христианской доктрине.

Еще до того, как Далмау кончил курс в Льотхе, дон Мануэль нанял его на фабрику учеником. Цель – узнать все, что только возможно, об изготовлении изразцов, а главное – об их применении в строительстве. Промышленники не могли допустить, чтобы неумелые укладчики свели на нет хорошую работу и чтобы в конечном итоге подрядчик приписал изготовителю изразцов дефекты, обнаруженные в процессе строительства. Далмау жил во времена, когда появился уже портланд-цемент и в укладке плиток произошла революция. Он усвоил, что, если накладываешь плитку на пол или на стену, требуется разная толщина песчаного слоя; кладя плитку на лестницу, нужно учитывать борта для опоры; если покрывать плиткой деревянный пол, нужно сначала обработать дерево, а потом покрыть его слоем цемента. Усвоил также, сколько времени нужно отмачивать плитки, прежде чем выкладывать их; и что надо начинать с центра комнаты, оставляя стыки со стенами напоследок. В общем, научился всему, что нужно знать об укладке изразцов и мозаик, и в девятнадцать лет собственными силами добился того, что стал первым дизайнером и рисовальщиком после учителя. Не обошлось, конечно, без зависти и обид, многим на фабрике нелегко было подчиняться юнцу, который даже не носил пиджака и шляпы и совсем недавно ползал на коленях рядом со всеми, но Далмау вскоре показал свои умения, и жалобы затихли.

Донья Селия фыркнула и взглянула исподлобья, когда Далмау следом за учителем прошел через гостиную, направляясь в его мастерскую.

– Добрый день, сеньора, – тем не менее поздоровался он. – Сеньориты, – слегка кивнул двум дочерям учителя. Девушки, моложе Далмау на год или на два, убивали время, апатично сидя у широких окон, выходящих на Пасео-де-Грасия.

Маленький сын учителя, должно быть, в игровой комнате, предположил Далмау.

Урсула, старшая из сестер, ответила на приветствие загадочной улыбкой, которая взбудоражила Далмау. Не в первый раз подмечал он эту улыбку, взгляд из-под чуть опущенных век: мгновение бесстыдства, какое позволяла себе девушка, стараясь, чтобы никто другой на нее не смотрел и этого не заметил, говорило Далмау о чем-то гораздо большем, чем простое мимолетное приветствие.

– Далмау!

Оклик учителя, который стоял уже перед дверью своей мастерской, прогнал эти мысли.

– Что думаешь? – спросил дон Мануэль, напыщенным жестом показывая свое последнее творение. – Хочу преподнести это новому епископу в честь его прибытия в город.

«Реально, слишком реально» – мог бы сказать Далмау. Но промолчал и сделал вид, будто пристально рассматривает картину. Ему не требовалось слишком в нее вникать. Картина хорошая… но устарелая, вроде тех темных полотен, какие можно видеть внутри храмов. Городской пейзаж, на котором выделяется церковь, на переднем плане две скромно одетые женщины, готовые войти вовнутрь. Но не хватало света; света, унаследованного от импрессионистов, с которым даже соратники учителя в конце концов стали заигрывать. Может, новому епископу картина понравится. Она была овеяна ностальгией. Не выражала почти никаких чувств, кроме благочестия и религиозного пыла. «Что думаешь?» Всегда одно и то же: выскажешь суждение, и создашь себе проблемы. А он был связан с учителем. Дело было не только в работе на керамической фабрике. В январе этого года в Барселоне прошла жеребьевка среди юношей, достигших девятнадцати лет, которым предстояло пополнить ряды армии. Судьба не была благосклонна к Далмау, на его имя выпал жребий. Двенадцать лет посвятить армии! Первые три года действительной службы на казарменном положении, еще три в запасе первой очереди и остальные шесть в запасе второй очереди. Крах для любого молодого человека, который по меньшей мере на первые три года действительной службы вынужден бросить образование, привычную жизнь, работу, часто незаменимую в скудном бюджете рабочей семьи. Хосефа, мать Далмау, узнав новость, чуть не лишилась чувств; Монсеррат и Эмма обрушили свой гнев на государство, армию, богачей и попов, потом обе расплакались, Эмма – безутешно, ведь она понимала, что теряет жениха. А дон Мануэль Бельо посетовал, ругнулся, не выходя за рамки приличий, как и следует доброму христианину, подумал несколько мгновений, немного попыхтел и предложил Далмау взаймы сумму, необходимую для выкупа: заплатив ее, богатые освобождались от военной службы, а те, кто не располагал средствами, залезали в долги: полторы тысячи песет золотом!

Далмау переговорил со своими. Те приняли, хотя и считали учителя оголтелым католиком, буржуа, капиталистом, денежным мешком: он олицетворял все то, против чего они до сих пор боролись. Отец Далмау, Томас, был несправедливо осужден и погиб. Дон Мануэль служил живым воплощением власти, угнетающей рабочих, обкрадывающей их и эксплуатирующей, и против этой власти сейчас поднималась на борьбу молодежь.

– А ты сам, сынок, что думаешь? – спросила Хосефа, заставив девушек замолчать.

Далмау вытянул руки, показал ладони.

– Я только хочу рисовать, писать картины и оставаться с вами, – проговорил он. – И какая разница, тот, другой или третий одолжит мне полторы тысячи песет, чтобы откупиться от армии?

Они подписали договор о займе, составленный адвокатом дона Мануэля. Уселись втроем за длинный стол, предназначенный для куда более многочисленных собраний. Встреча заняла больше времени, чем было необходимо для подписания документа, который адвокат теребил в руках, будто какую-то бумажку, не имеющую значения, пока они с учителем беседовали о своих семьях и прочих обыденных вещах, словно и не замечая присутствия Далмау. Наконец, будто осознав вдруг, что понапрасну теряют время, оборвали разговор и занялись займом. Адвокат просмотрел документ, составленный помощником. «Как и следует. Как положено. Хорошо. Верно», – приговаривал он походя.

– Повезло тебе, парень, – сказал он Далмау, показывая пальцем, где подписать, – что у тебя такой щедрый учитель, как дон Мануэль.

Далмау должен был в счет долга возвращать по сто песет в год, учитывая проценты; это ему сообщил адвокат. Он так и не прочел весь договор, слишком много в нем было страниц, и, дав его на подпись матери, поскольку в свои девятнадцать лет еще считался несовершеннолетним, положил в папку для документов, а копию, предназначенную для учителя, прихватил с собой на работу, чтобы вручить ему. Какая разница, что написано в договоре? Он работал на дона Мануэля, тот платил хорошо, и именно человеку, который платил ему, Далмау был должен деньги.

И теперь нужно высказать суждение о картине, написанной человеком, благодаря которому он не заперт в казарме где-нибудь на просторах Испании. Картина ему не нравилась, он находил ее темной и устарелой, она не вызывала у него никаких чувств. Но мог ли он высказать свое истинное суждение? Надо было найти что-то такое, что не звучало бы как откровенная ложь.

– Кажется, будто слышишь молитвы, исходящие из уст этих двух прихожанок, – проговорил он со значением, хотя и тихим голосом, будто не желая прерывать молящихся.

Дон Мануэль расплылся в блаженной улыбке, которую не скрыли даже бакенбарды и пышные усы, весь прямо раздулся от гордости.

Тем же вечером Далмау бездумно брел среди толпы по кварталу Сан-Антони. Он попросил Пако пораньше зайти к нему, и старый сторож охотно выполнил свою задачу, притушив газовые лампы в мастерской, в то время как юноша все еще был погружен в работу.

– Что случилось? – возмутился Далмау, увидев, что его прервали.

Вспомнив, улыбнулся, забросил на вешалку халат и направился в столовую, где работала Эмма, заведение, расположенное на улице Тамарит, недалеко от рынка и от фабрики дона Мануэля в квартале Лес-Кортс: идти туда было около получаса, если не торопиться, все время прямо, по направлению к морю. Иногда, если солнце еще светило над Барселоной, Далмау делал крюк, проходил часть пути по проспекту Диагональ и спускался в старый город по Пасео-де-Грасия или Рамбла-де-Каталунья, любуясь зданиями в стиле модерн и гуляющими по улицам богатеями. Но в сумерках, как сейчас, ему больше нравилась атмосфера бедных кварталов, постоянное движение, грохот, доносящийся с мебельных фабрик и столярных мастерских. В квартале Сан-Антони, не то что в Лес-Кортс, расположенном дальше от центра города, было всякой твари по паре: портные, шорники, цирюльники и лудильщики, чьи заведения перемежались со шляпными фабриками, скорняжными мастерскими, где стригли кроличьи шкурки; заводами, где гнали ликеры или водку; фабриками по производству ламп, кузнями…

Квартал Сан-Антони имел границы, четко обозначенные в административном регистре, но обычно считалось, что он охватывает обширную зону от снесенной Барселонской стены, от которой остались ворота Сан-Антони и окружная дорога, до скотобойни по левому краю; верхним пределом полагали улицу Кортес или даже забирали еще выше; проспект Параллель и площадь Университета ограничивали квартал соответственно снизу и справа. Весь он составлял часть барселонского Эшампле, района новой застройки: после сноса стен освободилась прилегающая к ним территория, которую раньше нельзя было застраивать из соображений обороны.

Но, в отличие от Пасео-де-Грасия, Рамбла-де-Каталунья и прилегающих улиц, где богатые буржуа старались перещеголять друг друга, воздвигая здания в неоклассическом стиле, а теперь и в стиле модерн, Сан-Антони представлял собой скопление самых разных предприятий, больших и малых, вперемежку с безликими жилыми домами и еще не застроенными участками. Внутренние части кварталов, которые согласно первоначальному градостроительному замыслу Серда[7]7

Ильдефонс Серда-и-Суньер (1815–1876) – испанский градостроитель, автор проекта расширения Барселоны.

[Закрыть] предназначались для садов и площадок для отдыха, занимали мастерские и жалкие хибары, выстроившиеся вдоль дорожек, ведущих к центру этих обширных дворов.

Люди беспрерывно входили и выходили из домов и мастерских, спокойно, как ни в чем не бывало, будто и не объявлялось чрезвычайное положение, за исполнением которого лениво следили расхаживающие по району солдаты. Трамваи, повозки, запряженные мулами, извозчики, всадники, велосипедисты сновали с опасностью для жизни по немощеным дорогам, поднимая тучи пыли. Крики, смех, а порой и ругань разносились по улицам, вместе с тысячами запахов, плывущих по воздуху: соленая рыба; кислоты, серная или азотная, от которых перехватывало дыхание; спиртное, уксус, удобрения, жиры, выделанные шкуры самых разных животных… Далмау ощущал, как все его чувства возбуждаются, воспринимая свет, цвета, людей, запахи, шум, грохот, веселье… Хорошо бы написать это, прямо здесь, уловить ощущения и перенести их на холст, вперемешку, так, как он это чувствует: яркие вспышки, выстрелы жизни. К столовой «Ка Бертран», где работала Эмма, он подошел в необычайном состоянии, которое никак не мог определить: то ли ему приятно, то ли беспокойно.

Столовая «Ка Бертран» представляла собой одноэтажное здание из бросовых материалов; в просторном зале в три ряда стояли столы; крыша с двух сторон покоилась на колоннах, и ряды столов продолжались под открытым небом, выходили на участок, граничивший с мыловаренным заводом. В столовой, как всегда, было полно народу: тут подавали дешевую еду для обитателей бедного квартала. Всего за тридцать сентимо дочери Бертрана предлагали клиентам щедрую порцию бобов с небольшим количеством мяса или трески, хлеб и вино. Доплатив еще несколько сентимо, можно было выбрать эскуделью, то есть суп на бульоне и выбранные из него мясо и овощи. Далмау окинул взглядом переполненный зал. Эммы он не обнаружил, зато Бертран спокойно стоял в углу, присматривая за работой заведения. Опровергая расхожее мнение о том, что хозяева столовых наедают себе пузо, Бертран был тощий. Увидев Далмау, он улыбнулся и мотнул головой в сторону кухонь. Далмау тоже кивнул хозяину и направился туда; юноша пользовался в заведении некоторыми привилегиями не только как жених Эммы, но и благодаря нарисованному углем портрету жены Бертрана и его двух дочерей: тот уверял, что портрет занимает почетное место в столовой у него дома.

Далмау зашел в кухни, расположенные с краю. Через какое-то время после первого портрета Бертран попросил сделать другой, свой собственный, и тот висел прямо за дверью, над стойкой, где держали напитки и пересчитывали деньги. Четыре или пять человек метались по кухне, но Эммы среди них не было. Было непонятно, как на таком малом пространстве удается приготовить столько еды, сколько подается в зале: четыре экономичных плиты из чугуна, с четырьмя круглыми конфорками каждая; все они топились углем. Все конфорки горели, на них – железные сковородки, миски и кастрюли. В углу был очаг, над ним, на цепи с крюком, висел огромный котел, в данный момент бурлящий.

– Она на улице, чистит посуду, – мимоходом сообщила одна из дочерей Бертрана. В столовой работала вся семья.

– Не стой тут столбом! – накинулась на него вторая.

– Забирай свою невесту и не путайся под ногами, – заключила мать повелительным тоном.

Далмау подчинился и вышел на задний двор, где складывали уголь и копилась всякая ненужная утварь, которую Бертран упорно хранил. Надвигалась ночь. От солнца оставалась красноватая полоса, и это оживило в юноше чувства, с какими он подходил к столовой. Он вроде бы узнал Эмму в девушке, стоявшей против света, спиной к нему, склонившись над кучей песка, которым она драила грязные тарелки. Двое мальчишек, явно за объедки от ужина, помогали ей. Далмау тихо подошел, обнял девушку за талию и крепко прижался к ее ягодицам.

– Эй! – крикнула Эмма, резко выпрямляясь.

Далмау не выпустил ее.

– Если бы ты не удивилась, я бы забеспокоился, – шепнул он ей на ухо, прижимаясь еще крепче.

– Я всегда так реагирую, когда меня атакуют сзади, – рассмеялась Эмма. – А вы продолжайте драить! – прикрикнула она на мальчишек, которые уставились на парочку, забыв обо всем.

Далмау потерся о нее набухшим членом.

– Почему бы нам не пойти куда-нибудь?.. – предложил, целуя ее в шею.

– Потому, что нужно закончить с посудой, – перебила она.

Эмма снова наклонилась, и Далмау прилип к ее бедрам, настойчивый, сильный; она высыпала горсть песка на грязную тарелку и стала оттирать остатки еды. «Да уймись ты!» – крикнула Далмау, который теперь пытался нашарить ее груди. Бросила грязный песок с объедками в другую кучу. Песок был мягкий, липкий, какого полно на горе Монжуик. «Хватит!» – повторила, чувствуя, как Далмау сжимает ей грудь. Убедившись, что на тарелке не осталось объедков, прополоскала ее в тазу.

– Может, эти двое продолжат? – предложил Далмау.

– Ну да: стоит мне отвернуться, как они сопрут тарелки, таз и даже песок. Потерпи, осталось немного… только не мешай работать. Понял?