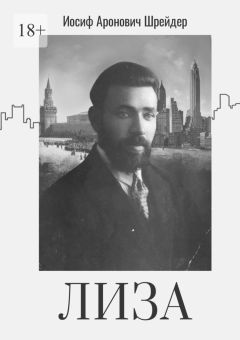

Текст книги "Лиза"

Автор книги: Иосиф Шрейдер

Жанр: Современные любовные романы, Любовные романы

Возрастные ограничения: +18

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 11 (всего у книги 20 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]

XI

Прошло десять дней. Все эти дни я страшно тосковал и не находил себе места. Мой друг Яшка Чекрызов стал меня уговаривать принять участие во встрече Нового года, которую устраивала группа студентов вскладчину и на которую его пригласила студентка, ставшая с некоторых пор предметом Яшкиного обожания. Я отказался, отговариваясь отсутствием настроения и тем, что, кроме скуки, ничего другого на этой вечеринке не буду испытывать. Но Яшка настаивал, приводя самые разнообразные и, по его мнению, убедительные доводы. Чтобы он отстал, я заявил ему: какое можно получить удовольствие и какой смысл идти на вечеринку, где нет ни одной знакомой души? Но эффект от этого получился самый неожиданный, Яшка обрадовался.

– Красота! Ты же сам мне рассказывал, что со своей несравненной Нинкой ты познакомился на вечере, на который ты не хотел пойти, потому что там не было никого знакомых.

– Сравнил! Тогда у меня не было Нинки, а теперь она у меня есть!

Но Яшка не отступал, назвал несколько знакомых фамилий ребят и в конечном счете уговорил. Хоть и нехотя, пай я внёс. Пришли мы с Яшкой на квартиру, где устраивалась вечеринка, в одиннадцатом часу вечера. Все были в сборе – человек двадцать. Компания самая разношерстная, и, очевидно, не все были друг с другом знакомы, потому что не чувствовалось того особого веселья, когда собирается молодёжь. К большому моему удивлению, я увидел свою хорошую знакомую по школьным годам Зиночку Мерш, о которой я уже упоминал в начале рассказа. На этом моё удивление ещё не кончилось: я заметил и находящуюся здесь Раю, подругу Нинки, с ней после нашего знакомства так и не пришлось встретиться. Я уже не жалел, что пришёл сюда.

Яшка подвёл меня к двум девушкам, молча стоявшим в стороне. Одна из них, повыше ростом, жгучая брюнетка, угловатая, с крупными и неправильными чертами лица, с гладко зачёсанными волосами, могла бы показаться некрасивой, если бы не искрящиеся особой жизнерадостностью глаза, чёрные как ночь, необыкновенный румянец во всю щеку, свежий, крупный, красный рот, не нуждающийся ни в какой краске, обнажающий в улыбке крупные, красивые, сверкающие влажной белизной зубы. Другая девушка – полная её противоположность. Немного старше, светлая шатенка, среднего роста и безупречно сложенная, с мелкими правильными чертами, очень красивым носиком, пышными волосами – и светло-коричневыми глазами на бледном ровного цвета лице, обращающими на себя внимание какой-то загадочностью выражения. По тому, как Яшка их мне представил – «Лида и Женя», – я догадался, что брюнетка Лида и есть та, которая для него затмевает всех остальных. Мы разговорились, вернее, говорили втроём, Женя всё время молчала и только изредка улыбалась, больше глазами и уголками губ. Я внимательно к ней приглядывался, даже чересчур пристально для первого знакомства, заглядывал вглубь её глаз, стараясь понять, что же она собой представляет? Глаз она не отводила, и мне казалось, что в её глазах прячется что-то порочно-зовущее.

Наконец все стали усаживаться за столами. Я сел рядом с Зиночкой Мерш – нам было о чём поговорить. Зазвенел будильник, возвещающий о наступлении Нового года, комната сразу заполнилась весёлыми возгласами и восклицаниями, замелькали рюмки и стопки, и от принужденной обстановки не осталось и следа. Вино мигом всех перезнакомило и сблизило. Моя тоска по Нинке отступила от вступившего в права всеобщего веселья и притаилась в самых затаённых уголках.

Почти весь вечер я танцевал с Зиночкой, и то ли потому, что захмелел, или по старому знакомству, а вернее – по тому и другому, я вёл себя с ней немного вольно. Несколько раз танцевал я и с Раей, она хитрюще на меня поглядывала – и, не вытерпев, спросила:

– Вы не боитесь, что я всё расскажу Нинке?

– Что расскажете?

– Слишком много вы уделяете внимания Зиночке!

– Нет, не боюсь! – рассмеялся я. – Во-первых, Нинка сама разрешила мне развлекаться и даже за кем-нибудь поухаживать, во-вторых, Зиночка моя землячка и мы знаем друг друга ещё с детских лет, а в третьих – вы всё-таки не расскажете же. Верно?

Расходились в четвёртом часу утра. Стали определять, кому с кем по пути. Выяснилось, что в сторону Божедомки, где жила Женя, никакого, кроме меня, не было попутчика. Посыпались шутки и остроты на тему, что сама судьба нам благоприятствует. Сказать, что я обрадовался перспективе прогуляться от Чистых прудов до Божедомки в обществе такой молчаливой спутницы, нельзя, но я не подавал вида и выразил полную готовность сопровождать её.

Ночь была тёплая, шёл небольшой новогодний снежок, приятно щекотавший щёки и нос. Ночь казалась особенной и тем, что не хотелось спать, и тем, что воздух был необыкновенно вкусен после долгого пребывания в комнате с большим количеством людей, и тем, что много попадалось встречных, ничем не похожих на обычных москвичей, всегда в обычные ночи спешащих, а сейчас весёлых, не торопящихся и часто идущих в обнимку.

Моя спутница молчала, я чувствовал неловкость, не зная, о чём начать с ней разговор, и поэтому, чтобы прервать молчание, я стал задавать ей «географические» вопросы: где учится, на каком курсе, как ей нравится сегодняшняя погода. На всё это я получал односложные ответы. Иногда мы шли совсем молча, и я мучительно думал: о чём, чёрт побери, с ней разговаривать? Выручила она сама. Она взяла меня под руку и спросила:

– Вы, наверно, предпочли бы провожать не меня, а ту девушку, за которой вы на вечере так усиленно ухаживали?

– Вы не представляете, как вы далеки от истины!

– Почему?

– Потому что той девушки, которую я хотел бы провожать, сейчас в Москве нет, я её очень люблю и тоскую по ней.

Я ни с того ни с сего начал рассказывать о Нинке. Женя слушала меня внимательно, не перебивала, но часто заглядывала мне в глаза. В те минуты, когда наши взгляды встречались, мне казалось, что я читаю в её глазах лёгкое удивление: как можно говорить о любви к какой-то отсутствующей девушке, когда ведёшь в такую ночь под руку другую, да ещё такую, как она? Но я сел на любимого конька – и говорил, и говорил без конца, лишь бы не молчать.

Мы подошли к Цветному бульвару. У статуи Мыслителя, увидев скамейку, Женя сказала:

– Давайте посидим здесь!

Я стряхнул со скамейки снег, и мы сели, так тесно прижавшись, точно это была не скамейка, а маленькая табуретка. Поняв, что нам тесно оттого, что так нам хотелось, мы невольно улыбнулись и поглядели друг другу в глаза. Что-то в её загадочном взоре, во всём облике этой девушки, несмотря на кажущуюся её пассивность, было необычно притягательным, влекущим, чему невозможно было сопротивляться. Неудержимо влекомый к ней, я понял, что влечёт меня что-то невыразимо порочно поддающееся в ней. Я обнял её и, ещё боясь, что почувствую по сравнению с Нинкой разочарование, слился с ней в долгом поцелуе.

– Иосиф, ты с ума сошёл! – удивлённо воскликнула Лиза.

Я вздрогнул, словно меня действительно оторвали от поцелуя, и быстро переспросил:

– Почему с ума сошёл?

– Я никогда не смогу представить, как это можно – любя и тоскуя по своей любимой, вдруг целоваться с первой встречной?

– Этого, Лиза, я и не могу вполне объяснить тебе, поэтому и рассказываю тебе этот эпизод. Больше того, года два спустя, правда, в другой обстановке и при других обстоятельствах, нечто подобное снова повторилось со мной. Видимо, наше сердце, исполненное любовью, похоже на деревянное пасхальное яйцо: раскроешь, а там другое, поменьше и иной расцветки, ещё откроешь – ещё поменьше, и так до тех пор, пока не обнаружишь маленький шарик, который уже не раскрывается, и тогда уж любящему сердцу больше ничего не грозит…

– Ладно! Ладно! Не оправдывайся, – усмехнулась Лиза. – Продолжай!

Когда мы отстранились, ни тени разочарования я не чувствовал. Наоборот, кровь жгучим пламенем пронизывала всего. Женя взглянула мне в глаза своими светло-карими глазами и произнесла:

– Хорошо?!

Это прозвучало у ней и как утверждение своих ощущений, и как вопрос о моих. Это «хорошо?!» точно магнитом снова притянуло к её устам.

Всё в этой женщине именно было поддающимся, обещающим неведомое, иначе её притягательность ничем нельзя объяснить. Как только что созревшее яблоко манит – «сорви меня, и узнаешь, как я вкусно», так и Женя всем своим существом безмолвно манила – «возьми меня, и я поддамся любому желанию».

Уже только поцелуев было мало. Я расстегнул ей шубку и руками ощущал поддающиеся им грудь и упругие формы её тела. Может быть, в этом было виновато её газовое платье или белье, но её упругость ощущалась какой-то хрустящей.

Женя только шептала свое «хорошо?!», и если бы это происходило не зимой, грехопадение свершилось бы.

Мы не заметили, как рассвело. Женя порывисто встала, привела себя в порядок, застегнула шубку и сказала:

– Пора!

Мы пошли, представив Мыслителю размышлять над тем, чему он был невольным свидетелем в эту новогоднюю ночь.

Я проводил Женю до её дома, и как только она скрылась за калиткой, наваждение сразу прошло.

В жизни случаются неожиданные встречи, иногда до того невероятные, немыслимые, что, даже встретившись, не веришь в них. Но бывает и так: вероятность встреч больше чем возможна – и всё же не встречаешься. С Женей живу в одном городе, больше её не встречал, а вот запомнилась на всю жизнь.

Как только я остался один, думы о Нинке полностью завладели мной. Меня начали мучить угрызения совести: как я мог допустить такую измену по отношению к ней? Я твёрдо знал, что не смогу скрыть произошедшего от Нинки, обязательно всё и расскажу. А как она отнесётся к этому?

Прошли три недели, каникулы кончились, но Нинка ещё не приехала, не было и обещанного ею письма. Несмотря на большое расстояние, я каждый вечер приходил к её дому, разыскивал взглядом её окно на четвёртом этаже, но оно оставалось неосвещённым. Долго постояв, я уходил разочарованный, в большой тоске и тревоге, не знал, чем объяснить, почему она не приезжает. Так прошло ещё десять дней, и вот, когда я пришёл последний раз, потеряв всякую надежду, я увидел в её окне свет. Обезумев от радости, рывком отворив парадную дверь, перепрыгивая сразу через несколько ступенек, не переводя дыхания, я бросился вверх по лестнице. Перед дверью я остановился, чтобы отдышаться. Дверь открылась, и из неё вышел её брат.

– А! Жив курилка! Здравствуйте! Здравствуйте! – воскликнул он.

Не ответив на его приветствие, я только спросил:

– Нина приехала?

– Приехала! Приехала! Проходите, но она, кажется спит.

С замиранием сердца, не постучав, я вошёл. Нинка спала, повернувшись лицом к стене. Я присел на кровать, нежно запустил пальцы в её волосы и позвал:

– Нинка!

Нинка вздрогнула, повернула голову и открыла глаза.

– А! Это ты?

– Любишь?! – вырвалось у меня.

Она обняла меня за шею и, ничего не ответив, вяло поцеловала. Я схватил её за плечи и с силой привлёк к себе.

– Оставь! Не надо! Я плохо себя чувствую… – сказала Нинка, высвобождаясь из моих объятий. – Я сегодня дама с камелиями.

– Какая дама с камелиями? Что ты говоришь, Нинка? Я ничего не понимаю!

– Ты разве не читал «Даму с камелиями» Дюма-сына?

– Читал! Какое это имеет отношение?

– Помнишь, эта дама появлялась в обществе двадцать пять дней с камелиями белого цвета в корсаже, а пять дней – с красными…

– Помню! Но всё же я ничего не понимаю…

– Ну и глупый! Мне и пришлось бы сегодня прицепить красные камелии. Понял?

– Понял! – сказал я, с трудом сообразив, в чём дело. – Но неужели ты не могла сказать об этом прямо? – спросил я, разочарованный, что близость с ней снова отодвигается. – Почему ты не написала ни одного письма и так долго не приезжала? Неужели ты обо мне не скучала?

– Не очень! Дома было так хорошо и весело, что и не хотелось уезжать. Родителям тоже хотелось, чтобы я побыла дома подольше, они всё уговаривали: ничего, если немного пропущу занятия, потом нагоню. Они уверены, что я способная… Знаешь, у меня немного болит голова, пойдём, прогуляемся!

– Пойдем! – я начал замечать, что в Нинке произошла какая-то перемена, что она не такая, какой была до отъезда, но я ещё не понимал, в чём дело.

Гуляли мы около часу. Нинка была рассеянной, часто отвечала невпопад, избегала разговоров, которые могли бы касаться нашей близости, и старалась сводить разговор на отвлечённые темы.

Я уже смутно предчувствовал: что-то предстоит тяжелое; но непонятное мне поведение Нинки я всё же старался объяснить её болезненным состоянием. Поэтому, когда мы подошли к дому и она стала со мной прощаться, я не стал настаивать, чтобы побыть с ней ещё. Но когда я, по своему обыкновению, привлёк её к себе, чтобы на прощание поцеловать, Нинка отвернула голову.

– Нинка, что с тобой? Неужели ты меня больше не любишь? – вскрикнул я, необычайно встревоженный.

– Не знаю! – внимательно вглядываясь в меня, ответила Нинка. – Кажется, больше нет…

– Опомнись! Что ты говоришь! Не может этого быть… Это совершенно невозможно… Нинка, ты сама не знаешь, что говоришь… Ну скажи, это просто злая шутка, – умолял я.

– Нет, кажется, больше я не люблю тебя. Мне очень жаль тебя, но мы останемся с тобой лучшими друзьями…

Эти слова – «жаль тебя – останемся друзьями» – полоснули меня как хлыстом. Вся моя гордость яростно вскипела, и, еле сдерживаясь, я ответил:

– Без любви, дружбы твоей мне не надо, а жалости и тем более… Не беспокойся, вымаливать у тебя любовь я не буду – и, клянусь, больше меня не увидишь, пока сама не придёшь ко мне. Прощай!

Я повернулся и решительно пошёл, тая ещё в глубине души надежду, что Нинка окликнет меня, догонит, вернёт, что всё произошедшее обернётся страшным сном. Но отчаяние уже накатывало всё более и более сокрушающими, тяжёлыми волнами, захлестывая сознание, вызывая мучительную сердечную боль. Чем дальше я уходил, тем эта боль становилась мучительнее. Беспросветной, бессмысленной, никчёмной стала казаться мне жизнь. Отчаяние не оставляло ни единого проблеска надежды. Я пробовал призывать на помощь свою гордость, оскорблённое самолюбие, но как это мало значило в сравнении с тем, что я потерял, став для неё посторонним, чужим, нелюбимым. Всё это негаданно обрушилось на меня именно в тот день, когда я наконец дождался с таким нетерпением ожидавшейся встречи с Нинкой, встречи, мечтавшейся мне такой чарующей, что она должна была превратить этот день в один из самых счастливых дней моей жизни. Пароксизм боли в сердце напомнил, каким стал этот день. Я шёл, не замечая, куда и зачем иду, то ускоряя шаг, то вдруг бессмысленно останавливаясь и, должно быть, вызывая своим поведением недоумение проходящих мимо. В голову приходили чудовищные мысли, вроде того чтобы броситься под трамвай или первый попавшийся проезжающий экипаж и сразу покончить с болью. То возникали нелепые мысли, вроде той, что я боялся, как отнесётся Нинка к тому, что случилось у меня с Женей, когда я расскажу ей. «Боже мой, – думал я, – как было бы ей теперь это безразлично». Вдруг я принимал решение сейчас же вернуться к Нинке, снова поговорить с ней по душам, может быть, она ошибается, может быть, ей показалось, что она меня не любит. Но тут перед моими глазами вставала как живая униженная фигура того молодого человека, который приходил к Нинке при мне. Не обманывала ли она меня тогда, выдумав про него неблаговидную историю, не был ли он просто моим предшественником, к которому она остыла так же, как остыла теперь ко мне? Нет, таким она меня не увидит, униженным я никогда не предстану перед ней, никакие муки не заставят меня это сделать. И я снова шёл и шёл, пронзительно вглядываясь в проходящих москвичей. Каким же несчастным я чувствовал себя перед каждым из них, а ведь всего каких-нибудь несколько месяцев я ещё свысока, покровительственно поглядывал на этих же москвичей, как самый счастливый человек на свете. Разве можно передать словами, какой болью отзывалось моё сердце на все эти думы?

Я почувствовал, как Лиза пожимает мою руку.

– Всё это давно пережито, – сказал я, улыбаясь, ответно пожав её руку и вглядываясь в глаза Лизы, полные сочувствия. – Я рассказываю так подробно об этом, потому что только те мои переживания, только то моё состояние могут в какой-то мере служить оправданием, если вообще это может быть оправдано, последующему моему поведению и моим поступкам.

Не знаю, что случилось бы со мной в ту жуткую ночь, может быть, она закончилась бы трагически, если бы не одно обстоятельство. Мучимый сердечной болью, мыслями, жгущими мозг, словно языки пламени, я незаметно для себя оказался на Екатерининском бульваре. Должно быть, я уже долго ходил и меня сломила усталость. Я присел на скамью – и вдруг с ужасом почувствовал, что у меня начались адские рези в животе. Наверное, оттого, что я часто питался всухомятку, со мной и раньше случалось, что внезапно начинались эти нестерпимые рези. По счастливому совпадению, эти рези случались со мной дома, и единственным средством, чтобы избавиться от этих невыносимых болей, было броситься на кровать, лечь вниз животом и так лежать без движения. Средство было действенное, боль утихала и долго не возобновлялась. Но что было делать сейчас, здесь, на бульваре, зимой? Развалиться на скамейке в своём демисезонном пальто значило бы замерзнуть или, в лучшем случае, быть принятым за непробудного пьяницу. Рези в животе становились непереносимыми, я свернулся клубком, самой вожделенной становилась мысль о кровати, на которую мог бы броситься лицом в подушку. От бульвара до дома было примерно около полутора километров. Как только боль немного отступила, я кинулся бежать. Нечего и говорить, что путь казался мне нескончаемым. Я то бежал, то чуть не полз, а когда боли становились особенно нестерпимыми, искры сыпались из глаз, я сгибался в три погибели – и уже не помню, как двигался дальше. Но всему приходит конец, я добрался до дому и, едва успев скинуть пальто, не раздеваясь, бросился ничком на постель.

Сказались огромная усталость и постепенно утихающая боль – и я уснул беспробудным сном. Но даже в беспробудном сне меня не оставляли и тяжесть, и тупая боль в сердце. С этой тупой болью я и проснулся довольно поздно, ещё не понимая, откуда эта боль у меня. И сразу, с проснувшимся сознанием, острейшей, мучительной болью – мысль: а как же теперь жить без Нинки, сколько впереди нескончаемых дней с такими безрадостными тоскливыми пробуждениями? Но почему такие муки? Что произошло? Самая обыкновенная история. Редко кто в жизни не испытывал горечи быть покинутым любимым или любимой. Одни это переносили легче, другие труднее. Мне было очень тяжело, так как в тот период моей жизни единственной радостью была Нинка, а всё остальное угнетало. Потянулись серые дни, длинные и длинные, безрадостные, безнадёжные, которые если что и скрашивало, то не оставляющая меня ни на минуту тоска по Нинке, смутная надежда: не могла меня разлюбить Нинка так вот сразу. Мысль, что я ещё смогу полюбить кого-нибудь после Нинки, я отбрасывал как совершенно невероятную.

Прошло около месяца. В один из вечеров я продавал билеты в Гнездниковском переулке у театра «Кривой Джимми». Это занятие угнетало меня теперь ещё больше. До начала спектакля оставалось минут десять-пятнадцать. У меня осталась последняя пара билетов. Я заметил подходившую парочку – он лет сорока, в модной шубе с прекрасным каракулевым воротником шалью, в такой же шапке, она – лет на пятнадцать моложе его, крикливо, но шикарно одетая, очень красивая и сильно накрашенная, с изящной, почему-то бросившейся в глаза, коричневой кожаной сумочкой в руке. По тому, как он озирался по сторонам, держа под руку свою даму, нетрудно было догадаться, что он ищет перекупщиков билетов. Я подошёл и предложил:

– Есть два билета!

Мужчина отпустил свою даму и отвёл меня немного в сторону.

– Покажи!

Я протянул ему билеты. Убедившись, что билеты на третий ряд, он заявил:

– Подходящие! Сколько?

Я назвал двойную цену.

– Здорово дерёшь! Но чёрт с тобой, я их куплю, если ты меня проконсультируешь…

– В чём? – спросил я, удивлённый неожиданным оборотом.

– Терпения нет никакого! Нужно помочиться. Как это сделать, чтобы моя дама не заметила?

– Ишь какой деликатный! – с возмущением воскликнул я и, выхватив из его рук билеты, двинулся от него, но он схватил меня за руку и остановил.

– Постой! Ты не обижайся! – От него разило винищем. – Хорошо посоветуешь, я ещё доплачу!

Я вспыхнул от охватившей меня ярости, но внезапно возникло желание посоветовать, да так, чтобы запомнил на всю жизнь. Приняв невозмутимый вид, я сказал:

– Это очень просто!

– Ну! – обрадовался он.

– Возьмите у своей дамы сумочку, отойдите к стене, откройте её и делайте своё дело. Головой ручаюсь, никому в голову не придёт, что вы с этой сумочкой делаете. А потом сумочку бросьте, расход небольшой, – и, душимый яростью, оставив его в необычайном удивлении, с моргающими глазами и с разведёнными руками, я подошёл к его даме и заявил:

– Помогите вашему кавалеру! Не видите, что ли, у него вот-вот мочевой пузырь лопнет.

Превратив её этими словами в статую, я отошёл и спрятался за выступ стены. «Хватит! – сказал я себе. – Это будут последние билеты, которые я продам. Лучше любая каторжная работа, голод, чем такое унижение». Но не успел я ещё твердо прийти к этому решению, как онемел от ужаса, заметив приближающихся Нинку под руку с Раей. Они смотрели друг другу в лицо и чему-то весело смеялись. Первым моим побуждением было втиснуться в стену так, чтобы превратиться со стеной в одно целое, – и в ту же секунду я панически бросился бежать вниз, к Никитской улице.

С Никитской площади я свернул на Тверской бульвар и уселся на свободной скамейке, чтобы отдышаться и прийти в себя. Смертельно хотелось закурить. Отыскивая в карманах папиросы, я, не замечая, перекладывал из руки в руку театральные билеты, мешавшие достать пачку, и когда я обратил на них внимание, то сразу забыл, что хотелось закурить, стал с остервенением рвать билеты на мелкие клочки, словно они были виновниками только что пережитого мною кошмара. У меня волосы чуть не становились дыбом и буквально захватывало дыхание при мысли, что Нинка могла увидеть меня в незавидной и жалкой роли перекупщика билетов. «Что тут такого, если бы и увидела, – пытался убедить себя, – она же знает, что я занимаюсь этим! – но тут же возражал себе: – Одно дело знать, другое видеть». Меня мороз продирал по коже, когда я представлял, каким взглядом посмотрела бы она на меня, и что ещё невыносимее, если бы это был взгляд жалости. А какое у неё было смеющееся лицо, словно и любви у нас никакой не было, так может смеяться счастливая женщина, не знающая огорчений, а у меня за это время и подобия улыбки не было. Я вспыхивал ненавистью к Нинке, но тут же спохватывался – за что я должен ненавидеть? Что она такое сделала, чтобы я мог её ненавидеть? Она мне не изменила, не обманула, не проявила никакого коварства. Она честно призналась, не хитря, что охладела ко мне, что перестала любить. Разве за это можно ненавидеть? От этого можно только страдать. «За что меня любить? Что я собой представляю?» – спрашивал я себя. Человек без определённых занятий, без определившихся интересов, без средств к существованию, неприспособленный к жизни неудачник, с единственной разве способностью – способностью любить. Но ведь этого совсем мало, чтобы иметь право на любовь. В моём положении я обязан глушить в самом зародыше возникновение этого чувства, и если невозможно, то прятать чувство любви в самых глубинах сердца, хранить в себе, не допуская любовь за пределы мечты. Только тогда я не буду испытывать таких немыслимых страданий, какие испытываю сейчас. Но все эти мысли облегчения не приносили, сердце не принимало никаких доводов, оно болело, и от этой боли не было лекарства, сердце излечивает само себя. Особенной болью откликалось сердце, когда я думал: вот только что, всего в нескольких шагах от меня, была Нинка, родная, весёлая, смеющаяся, любимая, близкая, такая, какой я её совсем недавно мог привлекать к моему сердцу, когда бы мне этого ни хотелось, а теперь потерянная, отдалённая от меня пропастью отчуждённости, через которую мне уж никогда не перешагнуть.

– Неужели ты с ней больше не встречался? – спросила Лиза.

– Один раз встретился, года полтора спустя, когда перестал о ней думать.

– Так любил – и так скоро перестал думать! – удивленно воскликнула Лиза.

– Может быть, и не перестал бы так скоро, но Нинку вытеснила из моего сердца ещё большая любовь к другой девушке…

– И-о-сиф! – по тому, как Лиза растянуто произнесла моё имя, я понял: Лиза крайне изумлена. – Ты так рассказываешь о своей любви к Нинке, что невозможно представить, как ещё можно любить больше?

– Значит, можно! Очевидно, в любви – как в спорте.

– Не понимаю!

– Чем больше спортсмен тренируется, тем ловчее, здоровее, гармоничней, сильней он становится. Чем больше сердце тренируется в любви, тем крепче, богаче, больше становится любовь.

– Иосиф, не шути!

– Ты права! Любовью не шутят, так говорят, но и любовь без шутки превращается в розовый сироп.

– Я теперь не успокоюсь, пока ты не расскажешь и об этой самой большой твоей любви…

– Ну! Самая большая любовь у меня, наверно, ещё впереди…

– Иосиф, что у тебя за сердце? – возмутилась Лиза. – Не сердце, а какой-то, как у вас в Москве говорят, переполненный резиновый трамвай!

– Говорят – трамвай не резиновый. И если тебе пришло в голову сравнить моё сердце с трамваем, то оно не резиновое и нет в нём милой кондукторши, которая бы на опасных остановках объявляла: «Гражданки, трамвай не резиновый, мест больше нет, подождите следующего». Такую кондукторшу для сердца я жду.

Лиза весело рассмеялась.

– Знаешь! Была бы я лет на восемь моложе, я бы, пожалуй, согласилась занять в нём такую должность!

Я взглянул на неё, но в лукавых искорках её глаз так и не угадал, насколько её шутка была серьёзной, и спросил:

– Ты уверена, что эта должность хорошо оплачивалась бы?

– Этого знать тебе не полагается! – с тем же лукавым выражением заявила Лиза. – Знаешь пословицу: «Много будешь знать, скоро состаришься!»

– Сам-то я состарюсь, но сердце, боюсь, никогда не состарится.

– Состарится! Состарится и сердце! Не оглянешься, как превратишься в сухаря и брюзгу.

– Почему ты так думаешь?

– Слишком большую нагрузку даёшь сердцу. Но ты всё-таки расскажи, как произошла твоя встреча с Нинкой, это очень интересно.

– Могу, но мне придётся забежать вперёд.

– Тогда не надо! Рассказывай по порядку.

Прошло около месяца, работы никакой не попадалось, и я перешёл на сухой паёк, то есть питался чуть ли не одним чёрным хлебом. Вернуться к торговле билетами я себе и думать не позволял, слишком сильно было воспоминание о том ужасе, который я пережил в последний раз. Жить с опустошённым сердцем вообще нелегко, но когда к этому присоединяется невозможность заработать на кусок хлеба, то чаще и чаще задумываешься, а есть ли смысл в такой жизни. Мрачные мысли всё более и более овладевали мной, и я постепенно терял всякую надежду на перемену к лучшему в моей жизни.

Моему приятелю Науму Красильщикову, какими судьбами, не помню, удалось поселиться на постоянное жительство в отдельном плохоньком номере ещё более плохонькой гостиницы на Домниковской улице. Он предложил мне перейти к нему жить, на что я охотно согласился. Тут вскоре случилось, по тем временам, и совсем чудо. На одном металлообрабатывающем заводе были недовольны секретарём заводоуправления. Директор этого завода обратился к секретарю МГСПС с просьбой подобрать подходящего человека – желательно из студентов. Этот секретарь, в свою очередь, рассказал об этой просьбе одному из наших хороших знакомых. Последний, вспомнив, как я мучаюсь без работы, предложил мою кандидатуру.

– А парень он толковый?

– Не беспокойтесь, головастый… не подведёт!

И вот в обход биржи труда, минуя все профсоюзные препоны, я получил рекомендацию и направление на этот завод, где меня приняли с распростёртыми объятиями, за исключением женщины-секретаря, которую я должен был сменить и которую переводили на должность простого конторщика. Я был в приподнятом настроении: кажется, хоть в материальном отношении в моей жизни наступает перелом. Оклад секретаря заводоуправления был приличным – на своих последних работах я и за полгода столько не заработал. Несмотря на то, что моя предшественница не стала вводить меня в курс дела, я всё же не сомневался, что с работой справлюсь. Но радость моя была преждевременной. Три премудрости за всю свою жизнь, при всём моём старании, я так и не мог преодолеть, что причинило мне немало неприятностей: это запрягать лошадей, выучивать воинские уставы и писать протоколы. С делопроизводством я ещё с грехом пополам справлялся, но когда меня вызвали первый раз с бумагой на заседание заводоуправления, я понял, что мне предстоят немалые трудности. Главный инженер завода, высокий, худощавый, с интеллигентным лицом и небольшой бородкой-лопаткой, сидевший рядом со мной, предупредил:

– Всё не записывайте, только основное и главное.

Но что из того, о чём говорили, было основное и главное, оказалось для меня неразрешимой загадкой. Спорили и говорили много, но всё это казалось мне какой-то абракадаброй, никак не лезло в голову, да и в голове гвоздём засели думы о Нинке. Когда через пару часов заседание закончилось, на листе бумаги, лежащем передо мной, значилось: «Протокол заседания заводоуправления такого-то, от такого-то числа. Присутствовали такие-то». «Слушали» и «Постановили» ничем заполнено не было. Главный инженер заглянул в мой непорочный белый лист, усмехнулся и сказал:

– Зайдёмте ко мне в кабинет.

Он сел за письменный стол и усадил меня сбоку.

– Ну что? – спросил он с улыбкой. – Первый раз ничего не вышло. Но вы не тушуйтесь, пока это для вас ново, затем быстро освоитесь. А сейчас пишите, я вам продиктую.

Он продиктовал мне весь протокол.

– Ну вот и прекрасно! Завтра отдадите отпечатать на машинку, потом на подпись директору и в дело.

То же самое повторилось на двух последующих заседаниях, а когда наконец я представил на подпись директору самостоятельно составленный протокол, он, прочитав его, окончательно убедился в моей секретарской неполноценности. Так я промучился целый месяц – вернее, промучились со мной. На последнее заседание пригласили не меня, а мою предшественницу, и я понял – катастрофа неизбежна.

Когда на другой день я пришёл на работу, меня вызвали в кабинет к директору – и он дал мне расписаться в книге приказов, что я освобождаюсь как не справляющийся со своими обязанностями. Получив в бухгалтерии зарплату и двухнедельное выходное пособие, что вместе составляло довольно приличную сумму, дающую возможность два-три месяца прожить, я несмотря на это покинул завод в самом убийственном настроении. Меня постиг ещё один тяжелый жизненный удар, который окончательно вышибал почву из-под моих ног. Я потерял работу, о которой столько времени мечтал. И не так тяжело было сознавать, что потерял работу, которую, по тем временам, каждый посчитал бы счастьем получить, как невыносимо было сознавать, что потерял работу, с которой любой грамотный человек легко бы справился, а я вот не смог. Сознание своей униженности, бесполезности, что способен я только на чёрную физическую работу или, в крайнем случае, на такие сомнительные занятия, как торговля папиросами или театральными билетами, сводило с ума, убивало последнюю веру в себя. Мучил стыд и перед рекомендовавшим меня на эту работу товарищем. Вот тебе и головастый! Не головастый, а самый что ни на есть безмозглый. Усугубляло всё, что с потерей работы исчезла всякая надежда, что Нинкина любовь ещё вернётся. Поступая на работу, я лелеял ещё надежду: вот выйду на широкую жизненную дорогу, случайно встречусь с Нинкой, она раскается (ведь не последнюю роль сыграло в том, что она охладела ко мне, моё материальное положение), и мы опять будем вместе. А теперь на чью ещё любовь я могу рассчитывать, если даже сам себе до омерзения противен. Сейчас было одно желание – любыми средствами уйти от себя, забыться.

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?