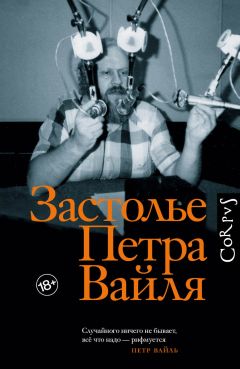

Текст книги "Застолье Петра Вайля"

Автор книги: Иван Толстой

Жанр: Культурология, Наука и Образование

Возрастные ограничения: +18

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 3 (всего у книги 25 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]

Мы два раза встречали у Бродских Рождество с массовым обменом подарками, такое классическое Рождество. Шестеро гостей и двое хозяев – восемь человек. И вот каждый должен сделать подарки всем семи остальным и, соответственно, от всех получить. То есть гора подарков, никаких елок уже не хватало. Помню Иосифа, который намотал на шею только что развернутый шарф, надел перчатки и с блаженной улыбкой повторяет: “Это мы любим”.

Он очень здорово рассказывал о том, какое место занимали шмотки в его молодости. Все эти рубашки “баттон-даун”, как он мечтал о джинсах. Эля, моя жена, в изумлении спросила: “Иосиф, вам-то зачем это было так нужно?” А он отвечает: “Ну как зачем – чтоб девушки давали”.

И. Т. Его узнавали на улице?

П. В. Несколько случаев припоминаю. Но это же Нью-Йорк. В Нью-Йорке никто никого не узнает, если вы не Шварценеггер или Мадонна. Но все же подходили люди, протягивали бумажки для автографа, когда мы сиживали в ныне исчезнувшем кафе Maurizio на Хадсон-стрит. Чаще всего наше общение происходило либо у Бродского дома, либо в кафе или в ресторанах. Он знал толк в восточных ресторанах – китайских, вьетнамских, японских, после чего мы шли в итальянские кафе в Гринвич-Виллидж или Литтл-Итали.

И. Т. Вернемся к хронологии. Уже написав с Александром Генисом в 76-м году совместную статью, как вы продолжали отношения с вашим будущим соавтором? Что намечалось тогда в Риге, как вы в Италии общались?

П. В. В Риге ничего не намечалось. Вот в Италии – а Генисы эмигрировали на месяц, что ли, раньше меня – мы уже заговорили об общих планах, но очень абстрактно. И только в Нью-Йорке начали писать вместе.

И. Т. Кстати, тогда, когда вы принесли статьи о Турчине и о художнице, они были подписаны только вашим именем?

П. В. Да, это еще писал один. О чем были наши первые совместные статьи, откровенно говоря, не помню – какие-то публикации в “Новом русском слове”. Что-то о литературе, о кино. Первая заметная вещь была напечатана в журнале “Время и мы” – “Мы с Брайтон-Бич”. Нас поместили на обложку журнала. И вскоре после этого, в 79-м году, первый раз узнали на улице. Мы поехали компанией в Европу, и вот в Брюсселе, на знаменитой этой площади – Королевской – одной из самых красивых в мире, сидели на ступеньках после какого-то ресторана, вдруг подходит молодой человек в мотоциклетном обличье и спрашивает: “Вы Вайль и Генис?” В Брюсселе! Можете себе представить? Ну все, душа запела. Это оказался израильский поэт Александр Алон, который впоследствии трагически погиб, кстати, в Нью-Йорке. Был убит ножом при каких-то нелепых обстоятельствах. Жалко.

Тогда главным интересом была, конечно, литература. И первую книжку мы собрали из статей о литературе, хотели ее назвать “Русское барокко”, но строгий издатель Игорь Ефимов сказал, что это совершенно непродажное название для американских университетов. Нужно назвать просто и ясно – “Современная русская проза”. Очень скучно.

И. Т. Но чтобы подготовить книгу, ее нужно обсуждать, составлять из каких-то частей. Это был уже 82-й год. Какая совместная работа этому предшествовала?

П. В. Предшествовали публикации в американской и другой эмигрантской периодике. Я думаю, мы печатались во всех журналах, которые только можно себе представить: “Континент”, “Время и мы”, “Эхо”, “Синтаксис”, “Грани” периода Георгия Владимова. В газетах.

И. Т. Вы жили с публикаций?

П. В. Нет, никогда. Мы жили со службы в “Новом русском слове”, а в 80-м году, когда открылся “Новый американец”, перешли туда. Зарплата смехотворная, гроши. В какой-то период редакция сама себе объявила мораторий: финансовое положение в “Новом американце” было так ужасно, что каждый назвал свой прожиточный минимум. Помню, Довлатов вообще ничего не получал, потому что зарплата была у его жены Лены, работавшей у нас наборщицей. То есть одна зарплата на семью – и хватит. А я жил тогда один и потому получал больше всех. Больше всех – это аж двести долларов в неделю, для Нью-Йорка ничтожные деньги. Только чтобы платить за квартиру, за телефон и кое-как кормиться.

И. Т. Остальное – приработок публикациями?

П. В. Да нет, конечно. Считалось, что хорошие деньги платит “Континент” – двадцать долларов страница, если мне память не изменяет. Но “Континент” выходил четыре раза в год. Остальные либо вовсе не платили, либо копейки. Жизнь была бедная, но веселая. Компания хорошая. Книжки читали, о книжках говорили, книжки писали.

Важная это вещь – соотношение книг и жизни, книжной и жизненной реальности. Я очень долго, лет до тридцати пяти, считал, что ничего увлекательнее книг нет. А сейчас, просто не задумываясь, предпочту любой книжной реальности любую жизненную мимолетность, самую на вид незначительную. Сейчас мне совершенно неинтересно писать о книгах, самому удивительно. Неинтересно читать о книгах и даже думать о книгах.

И. Т. Это само произошло?

П. В. Само. Все само. Органически. Поток жизни…

И. Т. Когда, в какой момент?

П. В. Нет, момента не было. Это началось ближе к сорока. Всякие умствования по поводу книжных реальностей мне стали казаться нелепым, ненужным, пустяковым занятием. Чистым упражнением для ума. Вдруг к сорока годам я ощутил то, что у меня было в молодости, – невероятную жажду реальной жизни. О ней мне интересно думать, ее мне интересно описывать. Хибара какая-нибудь или фонтан. Насколько увлекательно смотреть на него и на тех, кто вокруг этого фонтана бегает.

Я и читаю теперь куда меньше. По крайней мере, fiction – очень редко. Кроме всего прочего, отдаю себе отчет в том, что мне впервые уже никогда не прочесть ни “Трех мушкетеров”, ни “Швейка”, ни “Мертвые души”, ни “Котлован”, ни “Улисса”. Перечитывать их – перечитываю.

Как и в путешествиях: возвращаться в знакомые места не менее интересно, чем узнавать новые. Раньше, безусловно, хотелось новизны. Думаю, что скоро возвращения выйдут вперед. Я и сейчас возвращаюсь: Венеция, Тоскана, Голландия, Испания, Норвегия – вот любимые места. А с книжками: еще non-fiction куда ни шло, а уж литература вымысла, так называемая художественная, ну ее. То есть я и сейчас могу написать что-либо по поводу книжки, но только в том случае, если она меня заденет – не литературно, а по-человечески.

И. Т. Кто для вас в Нью-Йорке и вообще в эмиграции незабываемые фигуры, произведшие наибольшее впечатление, которых вы вспоминаете и внутренне улыбаетесь?

П. В. Ну проще пареной репы – Бродский да Довлатов.

И. Т. Что такое был Довлатов? Был ли он то, что о нем сказано коллективно?

П. В. Нет, конечно. Тут стремительное сотворение мифа.

И. Т. В каком направлении его увел миф?

П. В. В направлении невиданной душевной красоты и благородства.

И. Т. Но ведь то обаяние, которое исходит от его страниц, оно не случайно. Его нельзя придумать.

П. В. Тут интересная штука. Что называется, правильный вопрос. Вот говорят: “Стиль – это человек”. Неверно. Стиль и человек – разные вещи. Все хорошее в Довлатове было – стиль. А все плохое – человек. И обаяние довлатовских страниц – это обаяние стиля. Конечно, их не разорвать, но это реверс и аверс. Монета того же достоинства, но стороны все-таки разные.

Довлатов был стилистическим, а не личностным явлением. Не Бродский. В моих отношениях с Довлатовым старший был я. При том что я на восемь лет моложе, не говоря уж про его известность. Но это он меня спрашивал, как поступать и что делать, не наоборот. Так было все двенадцать лет нашего общения. Для меня это говорит о многом, особенно если есть поправка на Бродского.

И. Т. Вы упоминали в ваших воспоминаниях о Довлатове, что был период дружбы, период вражды, снова примирение. Что такое период дружбы, можно себе представить. Что же такое период вражды?

П. В. Сергей обиделся на Сашу и меня, когда ему пришлось уйти из “Нового американца”. Он явно ждал, что мы уйдем вместе с ним.

И. Т. Да, говорят: “Вайль и Генис предали Довлатова”.

П. В. Это не “говорят”, это говорил Довлатов. Он создавал общественное мнение очень умело. Он человек был большого таланта, в том числе в этом – в интриге, во вражде. В дружбе, кстати, тоже. Я не хочу вдаваться в детали, это никому сейчас не интересно, даже мне. Но заверяю самым честным словом и уверен, что Саша подтвердит: Довлатов ушел тогда не очень красиво. Так что нельзя было ждать от нас, что мы за ним последуем.

И. Т. Он ушел, вспылив на что-то?

П. В. Да, в раздражении, причем кругом виноватый, он подвел газету довольно серьезно. Но он, как человек темпераментный, так не считал и ждал дружеской акции, что с нашей стороны было бы и глупо, и неблагородно. Но Сергей обиделся, и обида долго длилась. А шаг к примирению сделали мы, когда уже издавали журнал “Семь дней”. Узнали, что Довлатов написал рассказ, я позвонил ему и сказал: “Давай мы твой рассказ напечатаем”. И хотя мы не разговаривали уж не помню сколько (у меня память плохая на плохие отношения), он радостно, очень радостно сказал: “Ну конечно, да”, – и все возобновилось.

Хочу быть правильно понятым. То, что я говорю о Довлатове, ничуть не умаляет такой памятной прелести отношений с ним. Это всегда был праздник. Радости разговоров с ним ничего не мешало. Что бы я ни знал о Довлатове, а я о нем знал много, может, больше, чем кто бы то ни было. Он со мной охотно делился, зная, что я не пущу этого дальше, ни жене не расскажу, никому. Он не раз в этом убеждался.

И. Т. И за девять лет после его смерти так и не пустили?

П. В. И не пущу. Живы люди, которых можно задеть. Кроме того, у меня к этому такое караимское отношение: если мне говорят – не рассказывай никому, я никому и не рассказываю.

И. Т. Что значит “караимское”?

П. В. Караимы были знамениты тем, что держали клятву, поэтому их набирали в личную охрану.

Довлатов умер, он меня от слова не освободит, я и не скажу. Так вот, что бы я о нем ни знал, ничего не мешало скакать на одной ножке на встречу с Довлатовым, потому что ты знал, что погружаешься в замечательный текст. В стиль. Рассказчик историй он был непревзойденный. Вот импровизатор – слабый. На радио прямого эфира боялся.

И. Т. А впечатление было обратное.

П. В. Артистичность! Очень явный талант во многом. Я уже сказал: он и в дружбе был талантлив. Если любил человека – любил истово, преданно, даже с перебором. Когда ему казалось, что мне плохо, он буквально за шиворот затаскивал меня к себе домой, переночевать. У них там полно народу – мать, дочка, сын, жена, собака. Но мне стелили на полу, кормили, обхаживали.

Помню случай, когда со мной что-то случилось – вероятно, отравился. Вдруг среди бела дня покатился пот, сознание отключается. Мы сидели с Сергеем и с Сашей, что-то перекусывали днем, но не выпивали, что важно. Наверное, отравление. И что устроил Довлатов! Хотел меня буквально на руках куда-то нести. Я выздоровел через десять минут просто из духа противоречия. Как многим, мне не нравится, когда меня жалеют, а это было с таким напором сделано, что я взбесился.

Я на себе много довлатовской любви и привязанности испытал. Думаю, что отвечал ему тем же. Было за что, помимо таланта, – с ним было страшно интересно.

И. Т. А как вы профессионально оцениваете газету “Новый американец” довлатовской поры?

П. В. По-моему, это было неплохо. Главное – весело. А когда весело и интересно делать, то и результат недурной. Я в это очень верю. Довлатов в газете был хорош. Он слегка бравировал, ему нравилось, что он уже знаменитый писатель – с публикациями в “Нью-Йоркере”, с переводами, а тут подходит и спрашивает: “Куда надо текстовку написать?” И сочиняет подпись к фотографии. Такое смирение паче гордости. Ему нравилось быть профессионалом – была в нем такая симпатичная черта, без всякого снобизма.

И. Т. Меньше всего читатели знают о журнале “Семь дней”. Скажите, пожалуйста, два слова об этом.

П. В. Журнал просуществовал чуть меньше года. В 83-м его затеяли мы с Сашей Генисом. Сначала нам немножко помогало “Новое русское слово”, а потом только позволяло пользоваться своим помещением, вечерами. Делали журнал четыре человека. Представляете: шестьдесят страниц еженедельно! Моя жена была наборщицей и корректором, Вагрич Бахчанян – художником, а мы с Сашей всем остальным: редакторами, авторами, метранпажами.

И. Т. А бюджет журнала откуда?

П. В. На базе “Нового русского слова”, оно нам платило маленькие зарплаты – наличными в большом конверте и почему-то мелкими купюрами, как с паперти. Просуществовало все недолго. Думаю, “Семь дней” уступали “Новому американцу”, но кажется, это был не такой плохой журнал.

И. Т. А русский “Плейбой” относится к периоду “Нового американца”, кажется? Александр Генис в своей книге о Довлатове пишет об этом.

П. В. Забавный эпизод. Меня веселит мысль, что я причастен к созданию первого, правда, несостоявшегося, русского эротического журнала. Жалко, что он так и не состоялся – самым нелепым образом. Журнал был девяносто шесть страниц, толстенький. Состоял из самых разных материалов – какой-то там текст Лимонова напечатали, какое-то интервью с проституткой, придуманное Довлатовым от начала и до конца.

И. Т. А эти тексты остались?

П. В. Ни-че-го не осталось! Не мучайте меня! Ну идиоты! Там были частушки из тогда еще, кажется, не вышедшей книжки Козловского “Неподцензурная русская частушка”. Какие-то псевдонаучные сочинения о размере пениса. Компиляция по английской книжке Sex in History. Из классики – “Лука Мудищев”. Это ж начало 80-х – все впервые.

И. Т. А картинки?

П. В. Все пиратское, краденое. Кроме рисунков Довлатова. Он же великолепно рисовал. На обложке – райский, по-видимому, сад. Зеленые ветки с красными яблоками, под ними – голые мужчина и женщина, но они же и матрешки. Потом Довлатов с присущей ему скрупулезностью (а он был человек невероятной педантичности, что тоже, наверное, странно для непосвященных, педант вопиющий) нарисовал номера всех страниц. Маленькие половые членчики-пенисята, на которых висели таблички с номером страницы. Не то что один раз нарисовал и размножил. Каждый член индивидуальный – под сто штук!

В общем, большой труд, правда, веселый. И конечно, мы – полные кретины, потому что продали его каким-то филадельфийским людям, и даже стыдно произнести: никому из нас не пришло в голову хотя бы ксерокс снять! Ехали в Филадельфию в сумасшедший ливень, дворники не работали, водитель вытягивал руку в окно и протирал лобовое стекло кепкой. Почему мы были так уверены, что они непременно издадут? Ничего они не издали, тысячу долларов нам заплатили на троих, но журнал так и канул. Обидно! Не из-за качества, разумеется, а потому что смешной штрих жизни. Хотя бы копию в собственном архиве держать – приятно. С другой стороны, так мы к себе относились, и я не думаю, что это самое плохое отношение.

И. Т. Сменим тему. Вы назвали своего отца средним интеллигентом. А что вы вкладываете в понятие “интеллигент”?

П. В. Проклятый вопрос русской интеллигенции, которая уверена, что нигде больше таких нету. Собачья чушь. Якобы в России – интеллигенты, а на Западе – интеллектуалы, противопоставление надуманное и бессмысленное. Интеллектуалы есть и там и там, если иметь в виду людей, занятых умственным трудом. Точно так же и в России, и на Западе есть интеллигенты. Интеллигент – это человек, чьи интеллектуальные, духовные и душевные интересы выходят за пределы работы и семьи.

И. Т. Это ваше собственное определение?

П. В. Да. И таких людей сколько угодно на Западе, во всяком случае в Америке, которую я знаю лучше. Они отдаются по-настоящему, истово пацифизиму, феминистскому движению, борьбе за кашалотов, за права индейцев, за спасение совы в лесах Северной Дакоты. Сугубо российское чванство считать, что интеллигенция существует только в России. Это безосновательно, но понятны корни.

Западный интеллигент доводит до конца свою интеллигентскую деятельность, а российский – нет. Вот и вся разница. Западный интеллигент борется за сову и спасает сову, а русский борется за сову на своей кухне и оттуда никуда не уходит, а сова благополучно гибнет вместе с озером Байкал, тонет в нем в керосине. А поскольку крыть нечем, остается только говорить, что нет, это не интеллигенция, это что-то другое, а вот интеллигенция – это мы. Конечно, полная безобразная чушь.

И. Т. Вы выпустили с Александром Генисом шесть книг. А были книги, которые напечатать не удалось?

П. В. Одна была полностью составлена и даже заявлена в издательстве “Советский писатель”, но поскольку, как говорил Фирс, произошло “несчастье”, то и там все развалилось, книга так и не вышла. Она называлась “Попытка к бегству” – расширенный вариант “Современной русской прозы”. Где-то лежит никчемно.

И. Т. Она устарела в угле зрения, подборе имен?

П. В. Да. Кроме того, живые писатели написали новые книги. На тот момент, начало 90-х, это была бы, думаю, неплохая книжка. И еще одна была задумана, существует ее план, где-то у меня в компьютере есть. Вот о ней, пожалуй, стоит пожалеть. Это своего рода второй том “Родной речи” – ХХ век. Конечно, ее писать было бы неизмеримо труднее. Потому что по литературе XIX века существует некий канон, от которого можно отталкиваться. А по XX веку такого канона нет.

И. Т. Который стал бы предметом иронии и сатиры.

П. В. Мягче – предметом осмысления. В ХХ веке такого канона не существует по понятным соображениям. Многие писатели в советский обиход просто не входили, а те, что входили, трактовались самым диким образом. Глупо же рассматривать советскую трактовку Фадеева или Шолохова. Зачем?

И. Т. Какое же было оглавление этой книги?

П. В. Начиная с Горького и кончая “Доктором Живаго”. Мы брали покойных только, поэтому, например, Ерофеев или Бродский туда не входили.

И. Т. Набоков?

П. В. Обязательно. Входили все, кому положено: из поэтов – Маяковский, Есенин, Мандельштам, Цветаева, Заболоцкий, Пастернак, Ахматова. Из прозаиков – Горький, Сологуб, Островский, Хармс, Платонов, Булгаков, Набоков, Шолохов, Фадеев, еще кто-то. Даже было расписано, кто какую главу пишет. Но на том и закончилось, дальше не пошло – ни одной строчки не было написано.

Писать такое интересно и трудно, но это было бы, что называется, полезно, кто-то должен это сделать. О неисполнении такого плана можно пожалеть, но только умозрительно. Душевно я ничуть не сожалею. По одной простой причине – раз так случилось, значит, случилось правильно. Просто от общего своего отношения к жизни.

И. Т. А как в вашей жизни возникло радио?

П. В. Возникло как способ заработка. Когда позакрывались все наши издания, в частности “Семь дней”, встал вопрос: на что жить? В Нью-Йорке были два русских места, куда можно было предложить свои услуги: “Новое русское слово” и Радио Свобода. С Юрием Гендлером, тогдашним руководителем Нью-Йоркского бюро, я был знаком, там сотрудничал Довлатов. Мы с Сашей стали пописывать, а через три года нас стали настойчиво звать в штат.

И. Т. Финансово радио поправило вашу ситуацию?

П. В. А как же!

И. Т. Это не то что печатание в эмигрантских газетах?

П. В. Конечно, реальные деньги, на это можно было жить. В Штатах хоть один человек в семье должен иметь что-то основательное, с медицинской страховкой, с пенсионными отчислениями, такое солидное. У Саши в семье это было, у меня нет. Какая-то степень ответственности у меня присутствует, я и согласился пойти служить. Конечно, после колебаний – привык жить свободно.

На радио делал кучу программ, в основном культурные – “Поверх барьеров”, но и другие: например USA Today – “США сегодня”. Стал ходить каждый день на службу. Вот уж одиннадцать лет как хожу.

И. Т. Можно даже сказать, что на радио вы сделали карьеру?

П. В. Можно. Зарплата росла, и должность повышалась. Заведовал Нью-Йоркским бюро. Но не сделал ни полдвижения для этого. Поток жизни сам тебя выносит куда следует. Ушел наш директор на повышение в Мюнхен – руководить всей Русской службой, а в Нью-Йорке нас было так мало, что выбирать особенно не из кого. То же – в Праге: был кем-то, стал тем-то. Все само. Не то чтобы я неамбициозный человек, но у меня амбиции в другой сфере лежат.

И. Т. А властолюбие какое-то есть у вас?

П. В. Думаю, нет. Вернее, я ему не даю проявиться и даже знаю, после чего. В армии я три раза был младшим сержантом, то есть меня дважды разжаловали. Первый раз – за организацию коллективной пьянки. Второй – за самоволку: мы ходили к любимым девушкам с моим армейским приятелем, уже упомянутым будущим режиссером Юрисом Подниексом. Нас поймали, слава богу, на дороге обратно, а не туда, на заборе прямо сцапали. Юрка был рядовой и получил десять суток гауптвахты, а меня разжаловали во второй раз. Я побыл командиром отделения и замкомвзводом и понял, какая со дна может подняться темная мерзость. В армии же это очень просто.

Армия вообще отвратительная институция, сама по себе. Не может быть здоровой организация, изначально созданная для того, чтобы убивать, и глупо думать, что об этом можно забыть. Метафизически это присутствует всегда. И второе – форма и погоны. Наглядная иерархия унижает. Директор фирмы и его клерк выходят в соседний бар, и бармен не знает, кто из них кто. А полковник всегда будет старше лейтенанта. И это всегда будет унижать лейтенанта и развращать полковника.

Подобным образом я почувствовал, как могу развратиться в микроскопической должности замкомвзвода, в звании младшего сержанта, когда можно сказать: “Встать! Три наряда на кухню!” И это не обсуждается. Никто же не говорит: “Давайте поговорим, подумаем, может быть, вы не правы”. Я ощутил, как эта муть поднимается, и жутко испугался.

С тех пор мне приходилось занимать мелкие начальственные должности, на уровне унтер-офицерских. Но, надеюсь, та прививка, которая произошла в двадцать один год, сработала намертво. Надеюсь, я веду себя прилично в качестве какого-то там начальника. Я был бы убит, если б оказалось, что это не так.

И. Т. Вы сказали, что ваши амбиции лежат не в сфере власти над людьми. А в какой сфере они лежат?

П. В. Да в этой, сочинительской. Правда, моя жена утверждает, что можно обругать любое мое сочинение, но не приготовленное мною блюдо. Она утрирует, но не слишком сильно. Мне нравится, когда мои блюда похваливают, облизываются, а потом другим рассказывают, как было вкусно. Мне это страшно приятно.

Но все же, конечно, сочинительство. При этом я очень спокойно отношусь к критике, которой, по правде сказать, было совсем немного. Как-то сложилось, что отзывы хвалебные, что тоже подозрительно. Мой близкий приятель Володя Раковский, человек потрясающего обаяния, особенно в молодости, однажды сказал: “Слушай, Петька, ко мне все-все хорошо относятся. Какое же я говно!” Вот здорово! Надо же додуматься до такой мысли двадцатилетнему юноше.

На свою последнюю книжку “Гений места” мне известен один отрицательный отзыв. Два десятка положительных и один отрицательный. Я бы предпочел, совершенно честно, чтобы пропорция была пятнадцать на шесть. То есть, конечно, хочу, чтобы положительные преобладали, но пятнадцать на шесть больше соответствует моему представлению о картине жизни. Двадцать на один – это подозрительно.

И. Т. А вы согласны, хотя бы отчасти, с отрицательным?

П. В. Хотелось бы сказать “да”, чтобы продемонстрировать свою замечательную широту и объективность. Но нет. Рецензент в этом отзыве назвал Дюма скучным писателем, а значит – он мой полный антипод. Понятно, ему не должно нравиться то, что я пишу.

И. Т. Какого рода литературу вы цените?

П. В. В искусстве дорого то, что про тебя. Вот формула: про тебя. Может совпадать с некоей общепринятой иерархией, а может не совпадать. Ну, скажем, поэты: Овидий, Пушкин, Бродский. Прозаики – Гоголь, Чехов, Джойс. Это я воспринимаю как свое.

И. Т. Джойса вы, конечно, подразумеваете в русском переводе?

П. В. “Дублинцы” и “Портрет художника в юности” – по-английски. “Улисса” в оригинале я воспринимаю только кусками, держа в руках русский перевод.

И. Т. Продолжим тройки.

П. В. Драматургия: Аристофан, Шекспир, Чехов. Композиторы: Бах, Верди, Малер. Художники: Беллини, Брейгель, Вермеер.

Вот еще что важно: какая трансформация происходит. Еще лет пятнадцать назад, если все виды искусства принять за сто процентов, то семьдесят у меня занимала бы литература, двадцать – кино и оставшиеся десять процентов – музыка, живопись и что там еще положено. Сейчас абсолютно другая пропорция. То есть литература, кино, музыка и живопись – поровну. Слово потеснилось перед звуком и картинкой. А что такое звук и картинка? Это жизнь. А слово – интерпретация жизни.

И. Т. Про вас говорят, что вы можете слушать “Хованщину”, одновременно смотреть детектив по телевизору и при этом читать какую-то книжку. Как же это всерьез возможно? Это что? Просто смешное преувеличение? Красоты формулы ради? Или что-то все-таки в этом есть? Или вы чувствуете себя одновременно занимающимся всем?

П. В. Конечно, смешное преувеличение. Меня действительно волнуют симфонии Малера, и в то же время я обожаю телевизионные крайм-драмы. Но все-таки не одновременно.

И. Т. В ваших перечнях-тройках не было non-fiction. Кого вы здесь любите?

П. В. Платона. Монтеня. Честертона.

И. Т. Эссеистика Бродского?

П. В. Оставим Бродского поэзии. Хотя его эссе я очень люблю.

И. Т. Как же вы все-таки писали с Генисом вдвоем? Что это все-таки значит – соавторство? Или это личный вопрос?

П. В. Мы когда-то с Сашей положили на эту тему не говорить. Думаю, правильно. Может же быть секрет фирмы? Раз мы с Сашей договорились, я без него не буду нарушать. Могу только сказать, что соавторство стало продолжением застольной болтовни – когда ты садишься, разливаешь и ля-ля-ля. А потом ля-ля каким-то образом фиксируется на бумаге. Это все, что я могу сказать.

И. Т. Вы уехали в 1977 году, чтобы навсегда стать невозвращенцем. Как изменилась ваша жизнь с перестройкой?

П. В. Существенно. Исчезла эмигрантская литература. Утратила всякий смысл – если можно ездить и печататься в метрополии, где главный читатель. Значит, нет никакого “мы не в изгнаньи, мы в посланьи”. Есть только место жительства, не более того. Поверьте, никогда я не ощущал себя героем потому, что уехал: само это сознание было мне отвратительно. Факт эмиграции – не подвиг. Но поступок. Что крайне редко для российского человека, особенно интеллигента.

И. Т. А то, что поступок совершили все (каждый же делал этот выбор), не привело ли это к тому, что в эмиграции, как многие говорят, все – личности?

П. В. Нет, конечно. Сходный поступок был мотивирован разными причинами. Часто причиной была стадность: сосед поехал – что-то в этом роде. Что до подавляющего большинства, когда человек едет улучшать свои материальные условия, – это абсолютно справедливо и нормально. Но не является интеллектуальным жестом.

Для гуманитария некое ощущение миссии было. Дескать, ты хранитель, музейный работник. Но когда пришла перестройка, мы по обе стороны океана все стали наравне. Страшно любопытно было наблюдать, как метрополия проходит все те же этапы, что эмиграция. Если говорить о литературе, то совпадения до смешного: лагерные разоблачения, эротика, мат.

И. Т. Что еще нужно пройти?

П. В. Какие виды словесной свободы еще бывают? Сказать о вожде, что он кусок говна, да назвать половой орган хуем. Вот, собственно, и все.

Так что мы стали частью чего-то большего – такое ощущение появилось быстро. Мне это приятно и дорого, потому что сильно расширился круг общения.

И. Т. Хотите ли вы произнести: “после эмигрантской затхлости”?

П. В. Ну какая затхлость? Жизнь фонтанировала. Просто сразу раздвинулись горизонты. И сейчас большинство близких и дорогих мне людей живут в Москве, да и в Питере тоже.

И. Т. А отъезд из Америки, возврат назад в Европу – что это для вас: потеря, приобретение, временное состояние? Есть ли ностальгия по Америке?

П. В. Только по Нью-Йорку. Нью-Йорк самодостаточен и равновелик всему остальному миру. Ничего подобного на земле не изобретено, я его люблю и думаю, что хорошо знаю. Поэтому из Нью-Йорка переезжать куда-то – всегда потеря. Всегда выбор между большим и меньшим. Но есть огромные плюсы.

У моего переезда было два мотива. Я мог благополучно оставаться в Нью-Йорке, заведовать все тем же бюро “Свободы”. Но я к сорока пяти годам полжизни прожил в одной большой державе, полжизни – в другой, а в Европе, которую очень люблю, не жил никогда. Второй мотив более туманный, но для меня очевидный: я подумал, что если в сорок пять лет не в состоянии сделать решительного жеста, то не сделаю его никогда. Какое-то вливание адреналина.

С тех пор ни разу не пожалел, потому что, потеряв Нью-Йорк, много приобрел – европейскую жизнь в центре Европы, где вечером в Праге сажусь в поезд, а утром просыпаюсь в Венеции. Пять часов до Берлина, пять часов до Вены. До той же Москвы, с которой жизнь моя связана уже в силу того, что там печатаюсь и там мои друзья, два часа лету.

И. Т. А что для вас иностранцы значили в эмиграции? Насколько вы сближались с ними, появились ли у вас друзья, изменилось ли вообще представление о человеке?

П. В. Оно вообще должно меняться – просто со временем. А вот пространственное перемещение для меня оказалось несколько легче, чем для людей из Москвы или Питера, и вот почему. Любопытная штука, которую я осознал довольно поздно. То, что родился и вырос в Риге, – аукнулось во взрослой жизни. С детства я знал, что одно и то же понятие можно выразить, как минимум, на двух языках. На магазине было написано не “Хлеб”, а “Хлеб” и Maize. Не “Молоко”, а “Молоко” и Piens. Да еще другим алфавитом – не кириллицей, а латиницей. То, что можно назвать альтернативным сознанием, присутствовало изначально. Был уже опыт жизни в иной языковой среде, хотя Рига для меня была русским городом. Поэтому она мне сейчас и чужда, когда приезжаю: с одной стороны, абсолютно своя, знакомая до последнего камешка, а с другой – чужой город, потому что теперь не русский. Тем не менее двуязычие, двувариантность – то, чего человек из собственно России лишен. Думаю, что это было одним из моих преимуществ.

А иностранец – вариант человека. Друзей не завелось. Во-первых, я не ставил такой задачи – ассимилироваться, не собирался ничем другим заниматься, как только бумагу пачкать на родном языке. Помимо всего, как человек, занимающийся словами, не люблю выглядеть глупее, чем есть, а на иностранном языке это неизбежно. Грубо говоря, стесняюсь говорить на иностранном языке. А при стеснении какая же дружба?

И. Т. Но эмоциональное, художественное впечатление от иностранщины, от заграницы, от жизни людей, жилища, манер, одежды – что из этого вы восприняли, что заразило вас?