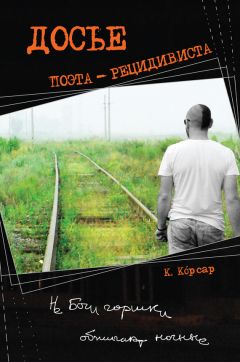

Читать книгу "Досье поэта-рецидивиста"

Автор книги: Константин Корсар

Жанр: Современная русская литература, Современная проза

Возрастные ограничения: 16+

сообщить о неприемлемом содержимом

Мысли из никуда

Эпитафия неизвестному еврею: имя твоё бессмертно, подвиг неизвестен.

Взлёт грехопадения.

Слава Догу.

Религия умрёт, когда наука родит абсолютную истину.

Союз читателей России.

У Йети есть жена и дети?

Работа, приносящая удовольствие, зачастую только им и вознаграждается.

Наших дней Дориан Грей

Водка подходила к концу. Мы тихо сидели на берегу Иртыша в центре города напротив областной администрации в надежде узреть кого-нибудь из руководства региона. Лето ещё было в самом разгаре, и ночь выдалась теплая. Не спеша беседуя, мы тихо выпивали в ночном полумраке, тревожась, что кончается запивон. Наш берег плыл вдоль реки, свет костра улетал по спокойной глади смешивающихся на наших глазах Оми и Иртыша. Костер быстро прогорал, и нам приходилось постоянно подбрасывать в него ветки, рассыпанные по берегу весенним паводком.

– Пойду схожу в туалет! – сказал Бидон и скрылся в полутьме зарослей ив. Прошло пять минут, а он всё не возвращался. Через десять минут мы окликнули его – ответа не последовало. Через пятнадцать минут мы обшарили заросли, но Бидона не обнаружили – видимо, он аннигилировал. Особо мы не волновались – корешок наш не первый раз уходил по-английски. Допили водку, сходили по нужде, заодно потушив костер, и пошли пешком домой по ночному городу. На улицах ни души. Отсутствие людей меня всегда радовало. Казалось, что весь мир в этот момент принадлежит лишь мне. Ночные прогулки я и мои друзья могли себе позволить. Мы учились в институте, и никто из нас не был ещё обременен ответственной должностью, а в институт можно было и не ходить – учебный год ещё не начался. Можно было не ходить, даже если бы он и начался.

Бидон был крепкий тип. Роста среднего, с квадратным лицом и телом – иногда мне казалось, что с такой же кубической душой. В целом положительный человек, но любил мышкануть что-нибудь, особенно деньги. Видимо, выпивка на халяву казалась во сто крат приятнее, а к приятному, как известно, стремится каждый уважающий себя человек.

Частенько Бидон неожиданно для всех вставал, говорил нечто вроде «сейчас приду», «пойду-ка я куплю сигарет» или милое «пройдусь…» и уходил в только ему ведомое место. Потом мы узнавали, как он отлично провел время после расставания с нами: выиграл пятьсот рублей в казино и пропил их, выиграл тысячу на бильярде и промотал её с маркером, обманул лоха на полторы тысячи и незабываемо их прогудел с бывшими одноклассниками. С нами почему-то он никогда так не веселился. Видимо, с нами всегда была тоска и мрак. Да и сами мы давно уже ему опротивели, и наши рожи казались свиными рылами. Другого объяснения его поведению не нахожу.

Так вот, однажды Бидон вышел с вечеринки. Ушел студентом по-маленькому в кустарник, а вернулся через два года голубым беретом из гор Дагестана. Столь долгому отсутствию Бидона никто не удивился. Просто выпили за возвращение корешка.

Бидон и до армии был не очень-то разговорчив – после же всё больше пил и курил да думал думу, выгрызающую ему весь мозг, что-то постоянно анализировал и припоминал, вспоминал и переживал снова и снова в своём квадратном, по форме черепа, мозгу. Глаза его в такие моменты упирались в одну точку, тело цепенело. Возможно, он ни о чём и не думал – просто так ему было кайфово, так он отдыхал, отдыхал от жизни, как будто тяготившей его чем-то.

У Бидона было два школьных дружка. Один носил хорошее победоносное имя, второй чем-то напоминал жестами и наружностью дворового пса. Бидон после армии крепко с ними сдружился на почве злоупотребления алкогольной продукцией, но узнали мы об их крепкой мужской привязанности (не подумайте ничего плохого) позднее, как и о том, что злоупотребляли они не только водочкой.

Первый дружок Бидонов был весьма весёлым и приятным в общении человеком. Вся человечность в нём растворялась парой-тройкой стопок водки, как растворялось хлоркой пятно от упавшей котлеты на белой рубашке. После чекана водки человек этот становился неуправляемым, асоциальным, как стая бешеных псов.

Корешок Бидона с оперативной кличкой «Собака» был более умён – не выставлял свою агрессию на всеобщее обозрение, однако был не менее омерзителен даже в трезвом уме. К тому же он употреблял тяжёлые наркотики, что не является признаком высокоразвитости интеллекта.

Всё шло своим чередом: Бидон и кореша пили, курили, веселились. Затем просто пили и курили. Позже стали курить и на бодрячке веселиться. Чуть позже просто курить. Затем начали колоть и веселиться. И в итоге просто колоть…

Разговоры не помогали. Бидон становился прожжённым нарком. Несколько раз мы встречали его в состоянии реактивного наркотического полёта. Он говорил то же, что и все такие типы: «Да хоть щас завяжу и больше не буду! Я не наркоман! Чуть-чуть для бодрячка покурили кокса…» Но верить в это становилось всё труднее, хотя многие ему всё ещё одалживали «на лечение больной бабушки», «на отмазку от милиции» и прочие первоочередные душещипательные дела наркоманов. Долгов он не отдавал, и вскоре круг потенциальных кредиторов резко сузился.

И вот свершилось – он сел. Но не в лужу, а на зону. Мастер спорта по альпинизму. Ученик лучшей и старейшей гимназии города, студент педагогического вуза, «голубой берет» и… зэка Бидон! Невероятно причудливая траектория жизни. Браво, Бидон!

За что его закрыли, мы не знали. Известно было лишь, что когда-то давно он «открыто похитил пять тысяч рублей у официантки в кафе». Проще говоря, подбежал, вырвал из рук деньги и убежал. Его изловили и пожурили. Дело как-то уладили. В этот раз, видимо, все было гораздо серьёзней. Впоследствии при вопросе, за что он подсел на тюрьму, Бидон просто и обыденно произнёс следующую фразу: «Отобрал у лоха ноутбук – поймали…» Прошёл год, затем второй. О Бидоне не было известий, и память начала стирать о нём воспоминания. Как будто безымянный электрик методично веерно отключал питание на участках мозга, зафиксировавших подвиги героя. Все контакты его были удалены из телефонов, записных книжек, из подкорки и сознания.

И вот случилось то, чего я никак не ожидал и где-то в глубине душе страшился.

Пятница, вечер, около десяти, звонок на сотовый, неизвестный номер… Беру…

– Алё, алё…

– Привет, как дела? – заговорил мужской голос в трубке, почти не разделяя слова.

– Здорово, неплохо…

– Ты меня, наверное, не узнал? – продолжал голос.

– Нет, не узнал.

– Это я, Бидон.

– А, привет, Бидон.

Слова мои прозвучали как-то сухо и обыденно. «Да и ладно», – подумал я.

– Встретиться не желаешь?

– Да нет.

…В общем, встретились.

Внешний вид Бидона изменился не очень – он не постарел и не помолодел, не поправился и не похудел. Армия, бухло, наркотики, зона его как будто законсервировали. На это обратили внимание все. Он же обратил внимание, что мы сильно изменились. Ещё бы – пока мы жили, он застрял во времени и не трогался с места. Пострадала от путешествия во времени лишь его одежда. На ботинках красовалась сантиметровая дыра, в куртке явно кто-то красил потолок, футболка была, похоже, трофейная… ещё с армии.

Я обсуждал с Бидоном в тот день только книги. Особенно мне понравилась беседа о Дориане Грее. Только человек, познавший тяготы, способен понять глубину этого произведения, только не сломленный судьбой способен осознать всю вечную современность этого текста Оскара Уайлда. Бидон вроде бы соответствовал сей характеристике – пострадал от своей глупости, но не был ею сломлен.

Бидон говорил, что завязал со своим прошлым, и все присутствовавшие в это почти поверили. «Ещё пара встреч, и мы станем старыми друзьями», – подумал я.

После обсуждения литературы и других высоких, еле уловимых материй, мы перешли к продуктам более земным – водке, пИвку и сигаретам. Выпили, перекурили, снова выпили, покурили… поговорили. Он плакал и просил простить за предательство, мы молчали. Слезам мужчины нельзя не поверить. Было ощущение, как будто выздоровел находившийся долгое время при смерти друг. Все были веселы и полны ностальгии. Договорились встретиться опять на следующей неделе.

Бидон всем предлагал помощь – кому в установке пластикового окна, кому в поклейке обоев.

– Установщики делают всё абы как – то прикрутят не надёжно, то пропенят плохо. А я за ними пригляжу, всё сделают как надо! – говорил он со знанием дела и с неподдельной заинтересованностью.

Предлагал и прочую помощь во внутриквартирных делах.

– На зоне я всему научился, – гордо говорил он.

Фраза прозвучала чуть двусмысленно, но в тот момент на это никто не обратил внимания. Эндрю захотел пригласить его на поклейку обоев, да жена была против. На том и порешили: как будет дело – сразу зовём Бидона.

Перед расставанием прогулялись. Шли к остановке, провожали Бидона, разговаривали.

– Кот, дай телефон! – неожиданно крякнул Бидон.

– На твоём кончились деньги? – с лёгким недоверием поинтересовался я.

– Вроде того…

– На, возьми, друг!

И протянул ему сотовый.

Бидон, напившись водки и, как мне показалось, плохо соображая, долго с ним возился. В итоге никому не смог позвонить и отдал назад. Я подумал, товарищ просто его рассматривал. Любовался… Или не совладал с современной техникой.

Мы распрощались как старые друзья. В душе поселились райские птицы…

Дома я поздоровался с дорогими френдами – телевизором, его пультом и диваном. Пообщавшись с друзьями минут пятнадцать, встал, переоделся, помыл посуду и сел за компьютер поработать сантехником «Супер Марио». Машинально взял телефон и проверил баланс. На счету по моим расчётам не хватало около пятидесяти рублей. Разряд молнии прошёл через всё тело. Не до конца веря своей догадке, позвонил в справочную. Оператор долго не брал трубку. Наконец-то мужской голос поинтересовался, что угодно сеньору.

– Посмотрите, пожалуйста, не было ли мобильных переводов с моего номера за последние два часа! – возбуждённо произнёс я.

– Был, – бесстрастно ответил голос.

– На какой номер?

Я слышу номер и кричу: «Вот аааааууукккккссссссс, Бидон! Это его номер!» Звоню Бидону – телефон выключен. Больше Бидона я не видел. Но одно я понял точно: он действительно многому научился на зоне.

Мы распрощались как жулик и терпила. В душу насрали…

На прощанье я отправил СМС: «Ты бы хоть за мобильный платёж спасибо сказал! Ну и мразь же ты, Дориан наш Грей!»

Мысли из никуда

В России не долго запрягают – уже приехали.

Сначала открываются двери чужие, а потом пинком ты высаживаешь свою.

Человек – овощ, скрещённый из семян ангела и беса.

Хотел стать ей отцом, а стал сразу дедом.

Я люблю день, потому что вырос во мраке.

Сын Лолиты Милявской Серго Лолитомилявский.

Вырублено поленом из топора.

Зеркало мастерства

День пролетел незаметно. Когда занят любимым делом, времени всегда не хватает. Он посмотрел на закат, посылающий в окно свои последние на сегодня красно-оранжевые стрелы, и стал собираться домой. Закрыл краски, снял фартук, опустил кисти в баночку с водой и подошёл к зеркалу. Никто давно не отражался в старинном зеркальном стекле, и оно незаметно покрылось слоем пыли и налётом медленно испаряющихся с мольберта масляных красок, коими пропахла мастерская. Пол, стены, его одежда и, казалось, даже само зеркало источали аромат творчества – неповторимый запах, навевающий образы давно минувшего, когда-то увиденного им. Он взял кусок материи и стал смахивать пыль, пока не увидел в зеркале часть своего отражения.

Зачастую талант и мастерство прорастают на голой, иссушенной ветрами почве, солончаке или каменных уступах. Талант пробивает себе дорогу через невзгоды, опасности и жизненные перипетии, вырастая в огромное мощное дерево, пуская корни, сея семена, вызывая к жизни всё новые и новые прекрасные качества человеческой души. Вот и он, появившись на свет в семье безземельного крестьянина на рубеже веков, от рождения ничем не обладая, за полную разнообразных событий жизнь превратился в Народного художника России, на живописных полотнах уместив восемьдесят восемь лет своей и окружающей жизни, неповторимые виды природы Сибири, её бескрайние просторы, мощь и спокойствие облаков, рек, лесов и долин, ушедших в века людей и исторические личности, фасады разрушенных, умерших зданий.

Начал рисовать в двадцать пять, уже многое в жизни повидав. В семнадцать сбежал из дома, воспротивившись воле отца и нанявшись на строительство Мурманской железной дороги. Чудом избежал самосуда толпы, грабителей и тифа, в Гражданскую по принуждению служил в армии Колчака, откуда перешёл на сторону алтайских партизан, служил в Красной Армии. Может быть, именно эти непростые, ранящие душу события оставили на его лице печать грусти, тоски, сожаления и призрачной надежды, которые художник пронёс через всю оставшуюся жизнь.

Уже будучи состоявшимся, известным творческим человеком, сохранил в сердце скромность, а в облике самобытность. Его усы до сих пор производят неизгладимое впечатление. Ученики до сих пор творят, наследие живо и радует своей искренностью, неповторимостью. Он со своих полотен и поныне вселяет уважение к себе и своему труду.

Кондратия Белова часто называют «патриархом сибирского пейзажа». Вместе с Алексеем Либеровым ему удалось главное: точно передать маслом на холсте масштаб, мощь и силу сибирских воздушных фрегатов – необъятных, уходящих за линию горизонта бескрайних облаков. Белов, несомненно, справился с этой задачей великолепно.

Излюбленным приёмом художника было совмещение на картинах неба и воды, в которой опять-таки отражалось небо. Так, и без того огромный голубой небосвод заполнял почти весь холст. «У него в соавторах сама природа» – так иногда говорили о Белове, одновременно коря его за вторичность и тут же отдавая должное мастерству художника. Ведь для того чтобы работать с таким соавтором, необходимо большое терпение, высочайшее мастерство, которого добиваются лишь годами упорного труда.

Писал Белов и на опасные в советские времена политические темы: затрагивал тему Колчака и его роль в Гражданской войне, правда, лишая свои работы философской сути и исторического анализа. Часто певец сибирской природы изображал на картинах облик уходящего – взорванные когда-то соборы и часовни, снесённые старые бревенчатые корабли, по воле случая выброшенные на берег в центре города, засаженные многоэтажными домами пустыри и небольшие скверы.

Талант Кондратия Белова был прост – ему хотелось выразить себя, запечатлев то, что дорого сердцу: пейзажи и места, где он был когда-то по-настоящему счастлив. Мастерство же было сложно и многообразно, взращено годами поисков, тысячами зарисовок и сотнями картин, месяцами размышлений и внутренних проб. И он добился мастерства; мастерства, не выхолащивающего из него все силы, а, наоборот, их придающего; мастерства, позволяющего быть раскованным, уверенным в себе, изобретательным, находить гениальное в опавшем листке, птице или обыденном, висящем на стене запыленном зеркале. Только такое мастерство может радовать, и лишь годы труда им вознаграждают искателя – вознаграждают способностью видеть гениальное абсолютно везде.

Однажды он взял кусок материи и стал смахивать пыль со старого зеркала, пока не увидел в нём часть своего отражения. Заметил в зеркале себя и тут же ощутил ещё кое-что – образ своего великого таланта. Не полностью протёр зеркало ладонью, прикоснувшись к его гладкой поверхности, и тут же сделал то же самое жёсткой кистью на своём холсте, оставив потомкам свой гениальный в простоте исполнения и глубокой философской сути автопортрет.

Дом с мезонином, или Из князя в грязь

Отправился как-то Филипп Филиппович на грязи, но только не для того, чтобы поправить здоровье, отдохнуть и набраться сил – совсем не для этого. Да и не по своей воле – туда его препроводили, подгоняя кирзовыми сапогами и усыпанными зарубками революционными прикладами. Обратно в свой дом, к любящим жене и детям, Филипп Филиппыч уже не вернулся. Путь назад – из грязи в князи – ему уже было не суждено пройти, возможно, потому, что дорогу размыло красными дождями, а скорее всего потому, что такого пути просто нет и не может быть.

Осторожный историограф пишет: «Его плодотворную деятельность оборвала революция». Фраза эта поражает низменным цинизмом, лицемерием, раболепием и коленопреклонением перед системой, воздвигнутой на костях миллионов мыслящих существ. Эти слова сознательно нивелируют драму человека, драму реальную. Не выдуманную и с ветерком в голове поставленную на сцене провинциального театра, а драму нашего современника, дышащую, кричащую, живую.

Филипп Филиппович, к сожалению для него и его семьи, был исторической личностью из плоти и крови, а не булгаковским персонажем, созданным из пера, чернил и бумаги. Он не был врачом сановных коммунистических особ, носил немецкую фамилию Штумпф, к тому же занимался предпринимательской и общественной деятельностью, был весьма неглуп, остроумен и образован – в семнадцатом году даже один пункт из списка уже означал смертный приговор.

Если бы Филипп Филиппыч обладал каким-нибудь одним изъяном с точки зрения новоявленной пролетарской власти, его бы тихо и быстро расстреляли. За свои многочисленные таланты ему пришлось принять мученическую, нескорую смерть. Так ему отомстили, но не судьба, а люди – завистливые и ленивые, те, что хотели всего и сразу и желательно даром, те, что не умели и не хотели работать ни руками, ни над собой.

Пинки и плевки были ничем по сравнению с разбитой челюстью, которую до срока нехотя покинули белые ухоженные зубы; с гематомами на лице, появившимися «вследствие падения с высоты собственного роста»; сломанными пальцами рук, изодранными аккуратной окладистой бородой и знатными усами. Вот так грубо, безжалостно, жестоко революция оборвала его плодотворную деятельность, а продержав полгода в сыром подвале тюрьмы, где немолодой уже человек превратился в трухлявый пень, выбросила на улицу, оставив наедине с сибирским крещенским морозцем без еды и медицинской помощи. Вот так она его уничтожила – без единого выстрела, сэкономив даже на миске баланды, на пуле и на похоронах.

О семье Штумпфа мало что известно – это ещё одна трагедия ни в чём не повинных людей, обобранных до нитки и оставленных умирать новой властью, обагрявшей ужасно долгие семь десятилетий свои стяги кровью стойких и несогласных или просто иных. Это трагедия, полная любви, надежды, слёз и испытаний.

Имущество Штумпфа конфисковали, а конфисковывать было что: у землевладельца, крупного промышленника, конезаводчика, депутата уездной думы, мецената, просто предприимчивого, активного и русского душой человека, заботящегося о благосостоянии родного края и его жителей, было много добра… И почти не было зла.

Был и собственноручно построенный дом – дом с мезонином, своей наружностью показывающий характер создателя. Дом до сих пор стоит на берегу реки и хранит память о первом хозяине. Его стены источают аромат и теплоту сосны, широкие окна не дают миру разделиться на «внутри» и «снаружи», шпили на крыше заставляют взглянуть вверх и задуматься о вечном, тонкая резьба ставен и оторочки фасада до сих пор рождают музыку, напоминают о полёте души Филиппа Филипповича Штумпфа, о полёте, который так внезапно оборвала революция одна тысяча девятьсот семнадцатого года от Рождества Христова.

Мысли из никуда

Ни дня без строчки. Хотя бы чужой.

Заряд приятной усталости после уик-энда.

Мечты всегда слаще, и в них хочется уноситься.

Кукольный мозг / Пластиковый мозг.

Пробил пьянкой брешь в литературе / Пробил чужой пьянкой брешь в литературе.

Консерва превалирует на столе.

С/Х юмор: У этого человека плохая почва.

Как пропивался талант

Талант прицепился ко мне, когда я был ещё крайне юн. Организм был молод, ослаблен, не привит, иммунитета к таланту не имел ни наследственного, ни приобретённого, поэтому талант легко проник в мое беспомощное, хлипкое тельце и распространился с неимоверной быстротой, пустив корни в мозгу, руках и сердце да заслав метастазы в ноги и систему размножения.

Руки мои талант подло и вероломно незаметно для всех подменил на золотые (интересно кому достались мои кривые и никудышные?), ноги – на чужие ноги танцора и бегуна на короткие дистанции; мое маленькое, аккуратное сердце вдруг оказалось большим, широким, пышущим добротой, состраданием и верой в чудеса; мозг функционально стал больше похож на электронно-вычислительную машину; о половой системе и говорить стыжусь – по всей вероятности, она была позаимствована талантом у буйвола или арабского скакуна, впрочем, я не сравнивал, и, надо признать, что это чистого кислорода экстраполяция.

Поначалу талант почти никак не проявлял своего пагубного на меня влияния, лишь изредка вызывая во мне приступы недетского рвения к уборке дома да судорожные потуги к самоличному чтению энциклопедии «От А до Я». Естественно, поначалу родители не могли нарадоваться, но потом забеспокоились – мол, что же это ты, сынок, не идёшь играть на улицу? На подобные реплики талант реагировал молниеносно: моими устами категорично заявлял, что на улице одни полудурки, и заставлял меня третий раз листать пятый том Энциклопедии Брокгауза и Ефрона.

Моими кумирами уже в детстве талант насильно сделал дедушку Ленина, который, строго улыбаясь, почему-то постоянно косился на меня с картины на детсадовской, а затем школьной стене; великого китайского революционера Сун Ят-сена, чьё имя носила улица, на которой я проживал в крупном сибирском городе с древним названием Асгард Ирийский; да моих мамулю с папулей, нёсших народу по мере сил соответственно доброе и вечное в районном кинотеатре под лицемерно-пацифистским названием «Мир» и разумное в областной психиатрической лечебнице.

Чтобы окружающие ничего не заподозрили, талант всё же выводил меня иногда на прогулки и заставлял общаться с парой местных ребят: с так называемым «Лупензоном» – местным парнем, одарённым умом от природы и линзами на минус двенадцать от окулиста, да, видимо, с потомками самодержцев всероссийских – братьями Д. и М. Романовыми, впоследствии не дождавшимися посадки на престол и севшими на кокаинум, а позже на зону.

Когда я подрос, талант развился до предпоследней стадии так, что стали видны его клинические признаки, и я начал не на шутку корчиться от всевозможных болезненных ощущений. Сначала талант заставил меня стать круглым отличником, выступать на каких-то олимпиадах и смотрах, участвовать в лыжных пробегах, посвящённых годовщине основания рабоче-крестьянской Красной Армии, за что я не раз получал из чувства примитивной зависти от восторженных, но не заражённых талантом математика или химика коллег по школе в нос, в глаз и в зуб.

Уже в этот период мой организм начал сопротивляться разрушительной деятельности таланта – я начал активно курить, чтобы сигаретным дымом изгнать талант из своих чресел, как изгоняют чёрта дымом тлеющего ладана. Курение и вправду помогло, и талант на пару лет ушёл в анабиоз. Я стал было возвращаться к нормальной жизни постсоветского подростка, как вдруг талант дал рецидив и с удвоенной силой начал наносить мне всё новые удары. Сначала он обманом и хитрыми уловками загнал меня в секцию карате, где мне в первый же день и на мне же показали весь арсенал болевых и удушающих приёмов, удары по корпусу, подсечки, всевозможные маваши и гери, уработку нунчаками и прочей неславянской утварью. Говорят, что карате – это философия. Признаюсь я этого не ощутил. Похоже, философия у них шла в конце – сразу после получения чёрного дана.

С карате было покончено, но талант продолжал свою деструктивную деятельность. Непродолжительные мучения меня ожидали в секциях обкачки и бокса, плюс пять лет я нестерпимо страдал от занятий спортивной гимнастикой. Именно там мои незадачливые коллеги, так же как и я бьющиеся в конвульсиях на перекладине, козле и кольцах, познакомили меня с хорошими обезболивающими – пи́вком, водочкой и винцом. Эти лекарства я стал применять регулярно, и боли, вызываемые талантом, чуть отступили.

Шла активная фаза пубертатного периода, когда произошло непредвиденное. Талант ведь, как и грипп, опасен осложнениями, а не сам по себе, и осложнения эти не заставили себя долго ждать. На фоне моего интереса к противоположенному полу талант присосался к сердечной мышце и рукам, вынудив их овладеть в совершенстве несколькими музыкальными инструментами для сочинения и исполнения гимнов и любовных сонетов. Я держался до последнего: гитара и фортепиано пали перед моим мучителем, но когда талант взялся за аккордеон и балалайку, я не выдержал и ответил таланту жёстко и асимметрично – крепко запил и пристрастился к Мари-Хуане. Спирт и тетрагидроканнабинол чуть смирили бушующую стихию, но вызвали аллергическую реакцию – повлияли на рассудок, в результате чего со мной стало тяжело общаться из-за проявившейся склонности к мордобою.

Я всегда мечтал служить в армии, хотя никто из моих родственников не отличился на полях брани, лишь дед по материнской линии, кажется, был застрелен гитлеровцами где-то под Ельней. Талант вмешался и здесь, растоптав мою мечту. Как я ни упирался, но талант своими силами пропихнул меня вместо танкового института в педагогический и дотянул-таки до получения диплома, заставив сдать экстерном пятый курс, чем окончательно сломал мне жизнь. Как я ни противился, но талант извивался во мне, как мог, – возвёл на экономический, а затем на юрфак, потом глумился надо мной в магистра – и аспирантурах. Из последних сил я вливал в себя декалитры спиртного, чтобы хоть как-то осадить зарвавшуюся гадину.

Приводы в милицию и вытрезвитель стали постоянными, при этом талант тоже не сдавался и устраивал меня то на одну, то на две работы сразу, выжимая из меня параллельно научные статьи да заставляя с болью в сердце кряхтеть над авторскими заданиями для моих юных, но весьма уже ничего учениц в школе и старых толстых асексуальных баб на заочке в педе и паровозной академии.

Жизнь шла своим чередом. Я уже почти смирился со своим недугом, не оставляя меж тем попыток от него избавиться. Был я постоянным дегустатором новой алкогольной продукции и различных способов усыпить талант чем-нибудь психотропным. Обо мне пошла недобрая, но всё же хоть какая-то слава – стали интересоваться, чем да как дёшево и сердито уделаться; где купить, как накрыть и приготовить; стали приглашать в качестве эксперта, бывалого и знатока. Но я-то знал, что все эти приглашения пропитаны фальшью, лицемерием и корыстью. Люди хотели побыть в компании не со мной, а с талантом и тоже его подхватить, а на меня им было абсолютно наплевать.

Но однажды всё изменилось. Осенним субботним утром я, как обычно, встал часов в десять и отправился в магазин прикупить различных лекарств, ведь в выходные талант особо зверствовал. Встретив знакомого – счастливого парня, которого талант не зацепил и посему тот каждый день весело с радости надирался, мня себя ни много, ни мало Веней Ерофеевым, я налил два стакана порто. Выпили. И тут я ощутил нечто необычное, нечто из детства, нечто совсем другое, давно забытое, почти уже стёршееся из памяти. Глаза мои открылись, и мир предстал в ином свете. Всё, что раньше было невыразимо, стало вдруг ясным, чётким и простым, то, что раньше изнутри на меня давило, вмиг ушло.

– Похоже, таланта нет… кажется, я наконец-то его пропил… – осторожно шёпотом, чтобы не сглазить, сказал я своему корешку.

– Талант не пропьёшь! – ответил тот со знанием дела, хотя чаша с растворённым талантом до него дошла в детстве уже пустой.

– А я смог! – сказал я с радостью и восхищением в голосе и, бросив лекарства, как отпихнул когда-то костыль исцелённый Христом калека, поспешил домой.

Я шёл, почти летел и явственно ощущал перемены в себе. Я чувствовал себя вновь здоровым и могучим, брутальным и сильным, уверенным и живым, способным на всё и даже больше. В первую очередь, придя домой, я сжёг партитуры, третий том «Мертвых душ», разбил о стену гитару и долго ломал пианино, пока то не превратилось в розоватую груду, напоминающую наполовину ощипанного дикобраза. На следующий день меня выперли из аспирантуры, из институтов и школ, потому что туда берут только больных (талантом) людей – здоровым вход заказан. Я был вне себя от счастья, вернее, как раз в себе и без него – без этого треклятого таланта.

То, чего так долго я ждал, свершилось!

Талант не пропьёшь! – говорили мне. Я пропил его! Я смог! Я оказался выше и сильнее! Я растворил и изверг из себя эту вечно терзающую нормального с виду человека болезнь!

Так что пишу я теперь сам, без таланта. Дую в брошенную им внутри меня опустевшую тару и внимательно прислушиваюсь к отзвукам пустоты и тишины. Так что не обессудьте – что есть, то есть, пустота, говорят, ничего и не рождает…

Внимание! Это не конец книги.

Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!