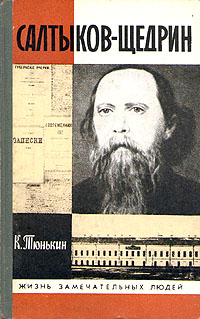

Текст книги "Салтыков-Щедрин"

Автор книги: Константин Тюнькин

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 8 (всего у книги 47 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]

Нагибин и полюбившая его «бедная Таня» Крошина (как тут не вспомнить пушкинскую Татьяну Ларину!) с увлечением читают сен-симонистский, проповедующий братство и любовь роман Жорж Санд «Компаньон» («Lecompagnon du tour de France» – «Странствующий подмастерье»). Непосредственное, преодолевающее сословные предрассудки пламенное чувство простолюдина-ремесленника Амори и маркизы Жозефины Дефрене, пусть в конце концов и непрочное, вынужденное подчиниться общепринятым «приличиям», на краткий миг рушит ту стену роковой неизбежности, которую постоянно возводит сознание Нагибина. Прочитанная вместе страстная, исполненная красоты и вдохновения сцена встречи Амори и Жозефины ночью, в тумане, на болотах Солони как бы возвращает бессильного и сомневающегося Нагибина к жизни, освобождает его от призраков: «Любовь – смысл жизни, а жизнь – благо!» Но для него – это только быстро потухающая вспышка, а не спокойно и ровно горящее пламя, вспышка, которая может и повториться, но которая в любом случае и окончательно будет подавлена холодной, хотя и трагической мыслью, обернется бессилием.

И тут появляется мотив, столь характерный для русской литературы того времени – «натуральной школы», – мотив «маленького человека». Это именно он – маленький человек, обладающий ничтожным чином, это он страдает, мучается, исходит горечью и злостью на страницах салтыковской «нехитрой» «повести из повседневной жизни», это он, обитающий в петербургских углах, в комнатенках в три аршина и с окнами на помойную яму, питающийся в дешевых кухмистерских.

Титулярный советник Макар Алексеевич Девушкин (герой повести Достоевского «Бедные люди») вдруг начинает «вольнодумствовать» в одном из писем к «бедной» Вареньке Доброселовой: «Отчего вы, Варенька, такая несчастная? Ангельчик мой! Да чем же вы-то хуже их всех? Вы у меня добрая, прекрасная, ученая; отчего же вам такая злая судьба выпадает на долю? Отчего это так все случается, что вот хороший-то человек в запустенье находится, а к другому кому счастие само напрашивается?.. Ездили бы и вы в карете такой же, родная моя, ясочка. Взгляда вашего благосклонного генералы ловили бы, – не то что наш брат; ходили бы вы не в холстинковом ветхом платьице, а в шелку да в золоте». Этот отчаянный крик, вырвавшийся из доброго сердца маленького человека, запал в душу двадцатилетнего Салтыкова, какой-нибудь год назад читавшего повесть Достоевского в «Петербургском сборнике», изданном Некрасовым. А еще раньше – в любимом романе героев его первой повести – рабочий-ремесленник, «странствующий подмастерье» Пьер Гюгенен размышляет, обращаясь к своим друзьям, таким же ремесленникам: «Разве не поучителен пример богачей? Задумывались ли вы, по какому праву рождаются они счастливыми и за какие преступления обречены вы жить и умирать в нищете, почему они безмятежно наслаждаются жизнью, в то время как ваш удел – один только труд да нужда? Отчего все это происходит?» Символический образ кареты – зримое воплощение социальной несправедливости – не оставляет беспокойное, терзающееся в отчаянии безысходности сознание салтыковского Нагибина, тоже маленького человека.

Но это не маленький человек Пушкина Самсон Вырин, не маленький человек Гоголя Акакий Акакиевич Башмачкин, не маленький человек Достоевского Макар Алексеевич Девушкин, а маленький человек Салтыкова – личность, наделенная мощным мозгом мыслителя, сознанием, вместившим все необъятное умственное, интеллектуальное, философское, социально-утопическое содержание своего времени, все его противоречия, контрасты, парадоксы. «Я такой маленький человек, – рефлектирует Нагибин, – что не должен желать чего-нибудь безнаказанно», – вот плод его мятущейся мысли, болезненной рефлексии, которой не было у «маленьких» героев Пушкина, Гоголя, Достоевского. Наказание – в «доктрине смерти», венчающей все построения мысли, захватывающей и покоряющей все существо личности, в сознании «невыносимой тяжести и даже невозможности жить при известных условиях». А раз эти условия изменить нельзя, остается одно – умереть. И такая смерть – «духовная» – постигает не только Нагибина, смерть, вполне реальная и неотвратимая, убивает любящего и любимого человека – жертву нагибинской боязни «наказания», нагибинской мертвенности. Нагибин усвоил учение социалистов, но опять-таки усвоил чисто аналитически, осознал и «разложил» исторический процесс, но не сумел найти связующей человеческой нити между прошлым, настоящим и будущим, между, как ему кажется, фатальным движением истории и частными человеческими судьбами. Но неужели же люди – только марионетки, дергаемые за ниточки чем-то или кем-то безжалостно-могущественным, кому дано или кто присвоил себе право наказывать за человечность – за любовь, за самопожертвование, за страдание и сострадание?

Это кружение в плену противоречий, эти зигзаги, скачки, казалось бы, безупречно-аналитически «выточенных» идей – все это, несомненно, наполняло и жизнь молодого Салтыкова накануне нового, 1848 года, накануне постигшей его вскоре катастрофы – того «волшебства», которое резко переломило жизнь. Повесть писалась лихорадочно, отражая собственный мыслительный процесс, вбирая и знания, и увлечения, и муки – судьбу совсем еще молодого писателя.

Собственно говоря, Салтыков уже нащупывал ответ на вопросы, мучившие Нагибина, ответ – освобождение, ответ – преодоление. Конечно, ответ этот был еще неполный, частичный, тоже – мыслительный, теоретический. Салтыков преодолевает гибельное «нагибинство», вдруг открывая, в финале, своему герою непреложную истину: одна только деятельность в состоянии совершить великое дело примирения теории и практики, разума и жизни.

И в самом деле, «призывы бытия» требовали деятельности. К такой практической деятельности, к решению собственных, национальных вопросов звал в эти годы и Белинский. Больной, умирающий, писал он в июле 1847 года Гоголю: крепостнической России нужно «пробуждение в народе чувства человеческого достоинства, столько веков потерянного в грязи и неволе». «Самые живые, современные национальные вопросы в России теперь: уничтожение крепостного права, отменение телесного наказания, введение, по возможности, строгого выполнения хотя тех законов, которые уже есть».

Но как примениться, как «пристроиться» к деятельности, как и где найти то дело, которое стало бы делом жизни? Молодое поколение сороковых годов, то самое, к которому принадлежал и Салтыков, «не выходило из сферы идеалов и как-то брезгливо относилось к действительной жизни... Люди, в сфере мысли смелые до дерзости, оказывались робкими и несостоятельными, чуть только дело доходило до соприкосновения с действительностью. Злоба дня заставала их безоружными, готовыми погибнуть, но не бороться; коли хотите, между ними могли быть и даже были мученики, но деятелей не было» («Тихое пристанище»).

Аскетизм, «брезгливость мысли», чистая, но бесплодная идеальность уже не удовлетворяли – уж не праздность ли все это? (чиновничья служба, часы, проведенные за канцелярским столом, вообще в счет дела никак не шли). Да, действительность страшна, грязна, неумыта, но неужели следует опустить руки, смириться, погибнуть в бессилии, праздности, скуке, принять если не за должное, то за что-то во веки веков нерушимое тяжкий сон и застой, которые свидетельствовали вовсе не о благоденствии, а об удручающем неблагополучии? И только ли грязная действительность виновата? Не виновен ли и ты сам, не находящий сферы применения сил, неспособный перевоспитать себя, сломать ту форму, в которую вылило тебя бессмысленное противоестественное воспитанно? И даже мученичество, которое ты не мог не предчувствовать – слишком смела была твоя мысль, – даже оно, конечно, нравственно облегчает, но ведь избавления оно не несет, ключа от наглухо и, может быть, навеки запертой двери не находит.

А вокруг, вне «этого страшного города, который, как вредный и не сытый паразит, пьет соки целой страны, который, как червь неусыпающий, кипит в котле» деятельности, но деятельности нелепой и бессмысленной, вокруг лежит беспредельная страна, Россия, не думающая о деятельности, но делающая, трудящаяся до изнурения, до кровавого пота, страна того народа, неисчислимой, как песок морской, крестьянской массы, человеческое достоинство которой поругано и растоптано.

По Невскому катились великолепные кареты, в их глубине, за зеркальными стеклами виднелись внушительные фигуры «значительных лиц» – все статских и тайных советников – или изящные силуэты далеких, таинственно заманчивых красавиц аристократок... Летели, покачиваясь на мягких рессорах, щегольские дрожки, мчавшие на бал или в театр великосветских львов... А в богатых лавках «колониальных товаров» источали тончайшие ароматы заморские чудо-фрукты...

По грязи же окраинных петербургских улиц, под дождем или мокрым снегом, торопились в свои квартирки и каморки, в свои «углы» коллежские секретари, титулярные советники и прочая, совсем уж ничтожная, канцелярская мелюзга, – вечные переписчики казенных бумаг, лишь редко позволявшие себе роскошь истратить на извозчика какой-нибудь гривенник. А еще того хуже – брел какой-нибудь бывший чиновник из уничтоженной за ненадобностью канцелярии или уволенный за неспособность и пьянство...

Конечно, неверно было бы причислить Салтыкова к сонмищу этих бедняг, Акакиев Акакиевичей и Макаров Алексеевичей. И он был мелкий чиновник, и жалованьишко получал не бог весть какое. Но ведь богатая маменька еще не забывала своего «милого Мишу», хотя частенько и гневалась, попрекая нерасчетливостью и простодушием в отношениях с друзьями: Сергею Юрьеву, однокашнику и соседу по имению, ссудил какую-то сумму, а тот возвращать не торопился, пришлось Ольге Михайловне вмешаться и незамедлительно вытребовать; от аристократа Бобринского получил будто бы «подарок», за который самому же пришлось потом заплатить. Михаилу Салтыкову, разумеется, не грозила судьба остаться вечным переписчиком, ничтожной канцелярской «крысой». Мысль, талант, сильный характер пророчили совсем другое. Но знал, хорошо знал и чувствовал он тяжкие муки и скудные радости этих добрых и бедных сердец... Чуткая и восприимчивая фантазия Салтыкова, напитанная впечатлениями реальных «петербургских углов» и канцелярских кабинетов, и тех, так сказать, «литературных углов», где ютились «бедные люди» Гоголя и Достоевского, – фантазия художника, обостренная мыслью социалиста, рождала и собственный образ «маленького человека». Салтыков писал в первые месяцы 1848 года вторую свою повесть «Запутанное дело».

Выходец из небогатого провинциального «дворянского гнезда», герой Салтыкова Иван Самойлыч Мичулин, вовсе не мыслитель и не деятель, просто ищет своего места под солнцем и, оказавшись лишним «на пиру жизни», погибает, так и не поняв, зачем искал, страдал, чувствовал – зачем жил.

«Печальное и неприятное зрелище представляет Петербург в десять часов вечера и притом осенью, глубокою, темною осенью. Разумеется, если смотреть на мир с точки зрения кареты, запряженной рьяною четверкою лошадей, с быстротою молнии мчащих его по гладкой, как паркет, мостовой Невского проспекта, то и дождливый осенний вечер может иметь не только сносную, но даже и привлекательную физиономию... Но не в карете ехал, а шел себе скромно пешком Иван Самойлыч... Холодный и резкий ветер, дувший ему в самое лицо... жалобно и тоскливо стонал около него, нагло набрасывал ему на глаза капюшон его шинели и с видимым недоброжелательством насвистывал в уши один и тот же знакомый припев: „Озяб бедный человек! хорошо бы бедному человеку у огня да в теплой комнате! да нет у него ни огня, ни теплой комнаты, озяб, озя-яб бедный человек!“

Казалось бы, нет ничего нового ни в характере, ни в судьбе салтыковского бедного человека, «ветошки» – ведь все это было и у Гоголя, и у Достоевского, да художественно было и ярче и сильнее.

Нет, было и новое – сама авторская мысль, которая все время – рядом с героем, постоянно следует за ним, пристально наблюдает самомалейшие движения его души и его недалекой, скромной, но пробуждающейся мысли, его все более «бунтарских» и «вольнодумных» попыток найти причины «запутанного дела» своей молодой и уже увядшей жизни: ведь виноват же кто-нибудь в том, что нет ему места, что не назначено ему в обширном и обильном Российском государстве никакой роли, что попросту мрет в этом государстве с голоду бедный человек!

И начинают посещать голову Ивана Самойлыча мысли черные и неблагонамеренные, вдруг их оказывается даже «нестерпимо много», и вращаются они все вокруг одного мучительно терзающего «пункта»: «есть, дескать, в мире, и даже в самом Петербурге, люди сытые, которые едут теперь в каретах» и прочее, и прочее, а есть «странствующее во мраке грязи и невежества человечество» – и к этому-то бедному человечеству принадлежит и он, Иван Самойлыч.

И сны снятся Ивану Самойлычу уже до такой степени «неблагонамеренные», что вряд ли могли привидеться существу столь забитому, смирному и добронравному, с головою, «сплюснутою» и «стиснутою» жизненными обстоятельствами и всяческими правилами и наставлениями житейской мудрости, хотя голова эта полна уже болезненно-напряженных дум все о том же «пункте». Мимо глаз его, во сне, проносится «огромный, не охватимый взором город, с своими тысячами куполов, с своими дворцами и съезжими дворами, с своими шпицами, горделиво врезывающимися в самые облака, с своею вечно шумною, вечно хлопочущею и суетящеюся толпою. Но вдруг город сменился деревнею с длинным рядом покачнувшихся на сторону изб, с серым небом, серою грязью и бревенчатою мостовой... Потом все эти образы, сначала определенные и различные, смешались: деревня украсилась дворцами; город обезобразился почерневшими бревенчатыми избами; у храмов привольно разрослись репейник и крапива; на улицах и площадях толпились волки, голодные и кровожадные волки... и пожирали друг друга».

И снится Ивану Самойлычу другой сон: внезапно сделался он баловнем судьбы, человеком богатым и благополучным, а соседка по меблированным комнатам, Наденька, теперь уже жена Ивана Самойловича. Но и это видение сменяется другим. Как и прежде, «висит на нем, как на подлой вешалке, его старая и вытертая шинелька», как и прежде, унижен и скареден его вид». А бедная Наденька сидит в «холодной комнате, в изорванном платье, на изломанном стуле... около нее, бледный и истомленный, стоит его сын... И все это просит хлеба, но так тоскливо, так назойливо просит!..

– Папа, я есть хочу! – стонет ребенок, – дай хлеба...

– Потерпи, дружок, – говорит мать, – потерпи до завтра; завтра будет! нынче на рынке всё голодные волки поели! много волков, много волков, душенька!»

И возникают в измученном и больном сознании Ивана Самойлыча образы, подсказанные его создателю, Салтыкову, недавно прочитанным стихотворением Некрасова «Еду ли ночью по улице темной...».

«Но что же за мысль гнездится в головке твоей, Наденька? Зачем же ты улыбаешься, зачем в этой улыбке вдруг сверкнуло отчаяние и злобная покорность судьбе? Зачем ты бережно сажаешь ребенка на стул и, не говоря ни слова, отворяешь дверь бедной комнаты?..

– Ешьте, – говоришь ты мужу и сыну, бросая на стол купленный ужин, а сама садишься в угол».

Страшный сон, но неужели в нем скрыт ответ на неотвязный вопрос: «Да отчего же нет мне места? да где же наконец мое место?» Неужели ничто не ожидает бедного человека, кроме гибели?

В отчаянии и сердечной тоске обращается с этим вопросом Иван Самойлыч к своим соседям по меблированным комнатам – двум резонерствующим «друзьям человечества» «философии кандидату» Вольфгангу Антонычу Беобахтеру и «недорослю из дворян» Алексису Звонскому.

Слушают Ивана Самойлыча Беобахтер и Звонский, даже спорят о том, как же извлечь из беды страждующее человечество, но ни невинное пристрастие кандидата философии к «карательной машине» (то есть гильотине), ни платоническая жажда недоросля из дворян всем равно раскрыть свои объятья не распутывают, ни на шаг не двигают вперед «запутанного дела» Ивана Самойлыча.

Чувствуется, как накипает у Салтыкова раздражение против абстрактных рецептов спасения человечества, о которых наслышался он в дружеских собеседованиях русских утопистов, и разрешается это раздражение если еще не сатирой, то весьма суровой иронией, язвительной насмешкой, окрашивающей фигуры Вольфганга Беобахтера и Алексиса Звонского.

Но повествование продолжается.

Какой-то тревожащий, раздражающий червь точит и гложет сердце и мозг Ивана Самойлыча, выгоняет его из дому. На последний целковый покупает он билет в театр.

И вот он в пятом ярусе: «Как нарочно, в этот день давали какую-то героическую оперу».

Полились звуки, и многое, очень многое говорили они душе Ивана Самойлыча. «Герой наш ожил», ожил – и забыл свою бедную, нелепую, ненужную жизнь, ожил – и почувствовал себя человеком, ощутил возможность какого-то общего и не бесполезного дела... Хоть и не знал Иван Самойлыч итальянского языка, но сами звуки будили воспоминания, рождали чувство единства с той возбужденной толпой, которая двигалась, волновалась, чего-то требовала, протестовала на сцене.

«Ощущение, произведенное этой громкой, но вместе с тем глубоко-стройной музыкой, было как-то странно и ново для Ивана Самойлыча. Он никак не ожидал, чтоб за звуками могла ему слышаться толпа, – да и какая еще толпа! – вовсе не та, которую он ежедневно привык видеть на Сенной или на Конной, а такая, какой еще он не видывал, и, что всего страннее, возможность которой он вдруг начал весьма ясно и отчетливо сознавать... он хочет сам бежать за толпою понюхать заодно с нею обаятельного дыма...» Обаятельный дым – что же это такое? Конечно же, и здесь вступает в свои права тот иносказательный язык, который назовет потом Салтыков «эзоповым» (по имени древнегреческого баснописца Эзопа), – конечно, это пороховой дым. И Ивану Самойлычу даже думается – может быть, и я...

Конечно, все эти яркие впечатления, это радостное возбуждение, которое вызывала музыка Россини (а именно опера Россини «Вильгельм Телль» подразумевается в описании ощущений Ивана Самойлыча), – все это впечатление самого Салтыкова – страстного любителя романтической итальянской оперы. Его захватывала необыкновенная, волнующая красота музыки и искусства пения, героический драматизм сюжетов, идеальная возвышенность характеров и чувств, наконец, образ народной массы, «толпы», которая появляется не только «у воды» (технический театральный термин, означающий – на заднем плане), но которая выходит на авансцену, становится непосредственным и активным участником действия и борьбы.

«Запутанное дело» писалось в январе – феврале 1848 года, в те дни, когда до Петербурга дошли известия из Парижа о февральской революции 1848 года. Сначала это были слухи, в русских же газетах сообщения появились в конце февраля по старому стилю (по новому – в начале марта).

«Я помню, это случилось на масленой 1848 года». (Масленая неделя в 1848 году приходилась на 16– 22 февраля старого стиля.) «Я был утром в итальянской опере, как вдруг, словно электрическая искра, всю публику пронизала весть: министерство Гизо пало. Какое-то неясное, но жуткое чувство внезапно овладело всеми. Именно всеми, потому что хотя тут было множество людей самых противоположных воззрений, но, наверно, не было таких, которые отнеслись бы к событию с тем жвачным равнодушием, которое впоследствии (и даже, благодаря принятым мероприятиям, очень скоро) сделалось как бы нормальною окраской русской интеллигенции. Старики грозили очами, бряцали холодным оружием, цыркали и крутили усы; молодежь едва сдерживала бескорыстные восторги» («За рубежом»). И могли ли не отразиться, не оставить следа бескорыстные молодые восторги в той повести, которую писал как раз в это время двадцатидвухлетний Михаил Салтыков?

Бедняга Иван Самойлыч, обманутый мошенниками, попавший ни за что ни про что в полицию, униженный бесцеремонностью городовых и какого-то полицейского чина, «набольшего», пробирается наконец в свою одинокую комнату. И все думает, думает потрясенный жизненными передрягами маленький человек и не выносит этого непривычного для его «мозговых нервов» напряжения мыслей и обилия впечатлений. Вновь забывается Иван Самойлыч тяжким сном, преследуют его какие-то совсем бредовые видения: рыжий плечистый мужик с огненною бородой, Наденька с длинными и страшными когтями. И наконец является ему «страшное, всепоглощающее бесконечное», которое оказывается зримым воплощением неотступно мучившего его вопроса, разъяснением запутанного дела, но таким разъяснением, которое не оставляет маленькому и бедному человеку никаких надежд.

«...Разом очутился Иван Самойлыч в пространстве и во времени, в совершенно неизвестном ему государстве, в совершенно неизвестную эпоху, окруженную густым и непроницаемым туманом. Вглядываясь, однако ж, пристальнее, он не без удивления заметил, что из тумана вдруг начинает отделяться бесчисленное множество колонн и что колонны эти, принимая кверху все более и более наклонное положение, соединяются наконец в одной общей вершине и составляют совершенно правильную пирамиду». «Кровь несчастного застыла в жилах, дыханье занялось в груди, голова закружилась, когда он увидел в самом низу необыкновенно объемистого столба такого же Ивана Самойлыча, как и он сам, но в таком бедственном и странном положении, что глазам не хотелось верить». Вся эта сложенная из бесчисленного множества людей громадная пирамида, вся эта представшая изумленному Ивану Самойлычу масса непомерной тяжестью давила на его двойника, во всем подобного ему другого Ивана Самойлыча, так что голова его была так изуродована, что «лишилась даже признаков своего человеческого характера, а часть, называемая черепом, даже обратилась в совершенное ничтожество и была окончательно выписана из наличности. Вообще, во всей фигуре этого странного, мифического Мичулина выражался такой умственный пауперизм, такое нравственное ничтожество, что настоящему, издали наблюдающему Мичулину сделалось и тесно и тяжко, и он с силою устремился, чтобы вырвать своего страждущего двойника из-под гнетущей его тяжести. Но какая-то страшная сила приковывала его к одному месту, и он, со слезами на глазах и гложущею тоскою в сердце, обратил взор свой выше.

Но чем выше забирался этот взор, тем оконченнее казались Ивану Самойлычу люди.........................»

Откуда же могла взяться, как возникнуть в голове Ивана Самойлыча Мичулина эта ужасающая своей для него безнадежностью, своим трагическим и не оставляющим сомнений ответом пирамида?

Да все оттуда же, из сочинений Сен-Симона. Но это была пирамида, осмысленная и представленная по-своему, намекавшая на российскую социальную иерархию, на Российское государство, во главе с тем «набольшим», что высится на самом верху, – «богдыханом», в иносказательном словоупотреблении петрашевцев. По Сен-Симону, гранитным основанием социальной пирамиды были трудящиеся, средний слой составляли ученые, люди искусства, верхнюю часть – «богатые тунеядцы», правители, дворяне, вся же пирамида увенчивалась королевской властью, «великолепным алмазом», который на самом деле – из позолоченного гипса, и понятно почему стоят две строки точек там, где взору Ивана Самойлыча представилась самая верхушка чудовищной пирамиды.

Иван Самойлыч Мичулин проснулся, но проснулся только для того, чтобы умереть...

Не прошло и двух месяцев с момента публикации повести в журнале, как безнадежно запуталось «дело», запуталась жизнь самого Салтыкова.

Салтыков, ставший к этому времени постоянным сотрудником не только «Отечественных записок», но и «Современника», очень хотел, чтобы его новая повесть «Запутанное дело» была напечатана именно в «Современнике». Ведь социальный и человеческий, гуманический пафос повести – это был тот пафос, который одушевлял и создателей нового «Современника», и прежде всего – Белинского. В «Современнике» в прошедшем году уже печатались рецензии Салтыкова, там выступал со статьями Вл. Милютин, там недавно началось сотрудничество Вал. Майкова, но, главное, там, почти в каждой книжке, читатели находили – воспитывающую, глубоко западавшую в ум и сердце – статью или рецензию Белинского. Да и беллетристика «Современника» вызывала у Салтыкова сочувствие и желание попробовать свои силы уже не в рационально-психологической повести вроде «Противоречий», а в том жанре, который в своих статьях этого времени горячо одобрял Белинский, – натуральной повести или художественного, как тогда называли, – физиологического очерка – произведения из жизни социальных низов, с тщательной проработкой характеров и быта. Салтыков читал в «Современнике» 1847-го – начала 1848 годов повести Герцена «Кто виноват?» (в приложении к первому номеру журнала), «Из записок доктора Крупова», «Сорока-воровка», роман хорошо знакомого ему по дому Майковых Гончарова «Обыкновенная история», повести своего сослуживца по канцелярии Военного министерства Дружинина – «Полинька Сакс» и «Рассказы Алексея Дмитрича».

Салтыкову и самому приходилось появляться в редакции «Современника»: вряд ли он передавал туда свои рецензии через каких-либо посредников. Но ведь только что о «Противоречиях» так сурово отозвался Белинский, назвав просто-напросто «бредом младенческой души» эту мучительно и горячо написанную – буквально со слезами и тоской – исповедь человека, так трагически запутавшегося в противоречиях собственной мысли.

И Салтыков попросил быть посредником своего светского приятеля Валерьяна Канкрина, с восторгом прочитавшего «Запутанное дело». Канкрин, хороший знакомый Ивана Ивановича Панаева, и передал тому рукопись Салтыкова, но когда приехал за ответом, то услышал от искушенного, опытного Ивана Ивановича: «Пусть лучше автор отдаст в другой журнал, там авось пропустят. А цензура в „Современнике“ такую повесть не только запретит, но еще и гвалт поднимет».

Салтыков, таким образом, был предупрежден о возможных последствиях, но это его не остановило, и он передал рукопись в тот журнал, где несколькими месяцами раньше появились «Противоречия». «Запутанное дело» и было напечатано в «Отечественных записках», в третьей книжке, вышедшей в свет 1 марта.

Салтыков, разумеется, не мог знать, что в те дни, когда эта книжка находилась на рассмотрении цензоров, за неделю до публикации повести, начальник III отделения и шеф жандармов граф А. Ф. Орлов представил Николаю I «всеподданнейший доклад» «О журналах „Современник“ и „Отечественные записки“, где в испуге перед явно назревавшим во Франции революционным взрывом, перед угрозой падения французской монархии предлагал, так сказать, привести „к общему знаменателю“ эти издания, позволявшие себе „вредное направление“. Император на этом документе начертал: „Необходимо составить особый комитет, чтобы рассмотреть, правильно ли действует цензура и издаваемые журналы соблюдают ли данные каждому программы. Комитету донести мне с доказательствами, где найдет какие упущения цензуры и ее начальства и которые журналы и в чем вышли из своей программы“. Этот особый секретный комитет под председательством князя Меншикова (так называемый „меншиковский комитет“) немедля приступил к „ревизии русской литературы“ (по позднейшему выражению Салтыкова).

Салтыков продолжал трудиться над перепиской с Григорием Кузьмичом или другими подобными же, почти мифическими фигурами, из которых складывалась между тем вполне реальная пирамида самодержавной власти. Он даже продвинулся по лестнице чиновничьих рангов, стал титулярным советником. А тем временем в других служебных кабинетах, на самых верхах пирамиды, уже решалась его судьба.

Бюрократическая машина самодержавной власти двигалась обычно весьма медленно и неуклюже. Но бывали обстоятельства, когда она «срабатывала» с необыкновенной поспешностью. Так произошло и в случае с Салтыковым. Его «натуральные» повести не остались незамеченными.

За какие-нибудь две-три недели до водворения в Вятку он и предполагать не мог, что его ждет тягостная участь провинциального чиновника, в особенности тягостная своей неожиданностью, «волшебством» и отсутствием всяких надежд, – он, молодой мыслитель и художник, полный радостных упований, окруженный кипучей деятельной жизнью столичного города, постоянный посетитель петербургских театров, к тому же, хотя и всего лишь титулярный советник, все же чиновник привилегированной канцелярии Военного министерства, возглавлявшегося князем А. И. Чернышовым – ближайшим другом, советником и сотрудником императора Николая. Но тем ужаснее и беспощаднее был гнев всесильного министра и самого царя – того самого «богдыхана», который увенчивал социальную пирамиду. Одному из Мичулиных – Мичулину возомнившему и возроптавшему – было немедленно указано его истинное место, и оно оказалось сначала на петербургской гауптвахте, а потом – в далеком губернском городе.

Просьба о свидании с родными и встрече с лечившим его врачом не то что была отвергнута: просто, когда она дошла до подлежащего начальства, Салтыков уже трясся в тарантасе по проселочным дорогам где-то около Ладожского озера. Он направлялся вместе с сопровождавшими его жандармами и верным и неизменным крепостным дядькой Платоном к далекой Вятке, которую попечительное начальство избрало местом его ссылки – его подневольной службы под надзором губернатора и полиции.