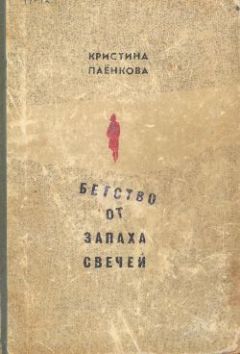

Текст книги "Бегство от запаха свечей"

Автор книги: Кристина Паёнкова

Жанр: Современная проза

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 4 (всего у книги 31 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]

По воду я теперь ходила приплясывая. Я поняла главное: надо помнить, в каком мире я живу. Этот небольшой урок показал мне, где мое подлинное место в Кальварии. Во всяком случае, я освободилась от пани Петкевич вместе с ее милосердием и от ее сыночка. Больше мне никогда в жизни не придется даже словом с ними перемолвиться. И тетка не заставит заискивать перед этим барчуком. Это уж точно. К сожалению, не менее ясно поняла я и то, что Виктория при молчаливом одобрении бабки будет по-прежнему строить фантастические планы относительно моего будущего. Меня теперь не оставят в покое и дешево или дорого продадут при первом же удобном случае.

Тетка из одной крайности легко впадала в другую. В воскресенье она расценила маневр пани Петкевич как проверку твердости моего характера и чувства собственного достоинства. И теперь радовалась, что испытание прошло удачно. Однако атмосферы в нашем доме это не разрядило, она оставалась невыносимой, особенно по воскресеньям, когда от безделья мы докучали другу другу больше, чем обычно.

Это воскресенье казалось мне на редкость тягостным. Обед прошел в полнейшем молчании. Я быстро перемыла посуду. Часа в три кто-то позвал меня с улицы. Я была уверена, что пани Ковалик – она всегда скучала по воскресеньям, – и мысленно поблагодарила ее за это. Но внизу под окном стояли соседские девчата. Зося Рымбал громко крикнула:

– Катажина, пойдем погуляем!

Я посмотрела на них так, будто они свалились с луны. Что случилось? Встречаясь со мной на улице, они едва удостаивали меня кивка. Я хотела крикнуть, что не собираюсь никуда идти, но меня опередила бабка:

– Пойди, обязательно пойди! Когда не нужно, ты бы только дома и сидела! Мне надо поговорить с Викторией.

Я смолчала, надела пальто и вышла. До поры до времени приходится все терпеть.

Возле дома, кроме Зоси, меня ждали Бася Гжель, дочка владельца винокурни, и Тереза Марыняк, признанная нашей хозяйкой «мисс Кальвария».

– Отпустила бабка? Вот и хорошо, пройдемся до монастыря и обратно, – заговорили они наперебой.

– В такую даль? – удивилась я. Эта прогулка меня не прельщала: подошвы моих выходных полуботинок были тонкие как бумага. – А зачем?

– Да ты что? Мы каждое воскресенье туда ходим, – объяснила Зося. – Нас будет много, еще по дороге присоединятся. Не ломайся.

И мы прямо по мостовой двинулись к рынку. Мои спутницы тараторили все разом. Я с большим интересом прислушивалась. Такой случай не каждый день представляется.

– А Юзя-то Павляк в каком платке пришла сегодня к обедне! Из ангорской шерсти лилового цвета. Ничего платочек, но разве ей можно такой цвет носить? Она в этом платке выглядит как без пяти минут покойник. А видали, в каких туфлях была бедняжка Зузя?

Я прищурилась, мне казалось, что так лучше слышно. Когда зашла речь о Зузиных туфлях, я с трудом удержалась, чтобы не проверить, не разваливаются ли случайно мои.

– Ну и напился же вчера Марынин отец, доложу я вам!.. Я его из чердачного окна видала. По шоссе его несло зигзагами, от одной обочины к другой, а как к дому стал подходить, гляжу – точно сразу протрезвел. Что случилось? – думаю, высунулась немного, а его, оказывается, в воротах Марынина мать поджидает. Ох же и боится ее муженек! В руке у нее не то палка, не то ремень был, и как начала она его по голове, по голове, а он в крик… А она ему: «Нишкни, пропащая твоя душа, помалкивай! Ты все имущество пропить готов, о детях не думаешь. Последнюю рубаху за водку отдал бы!» – Тут Бася выдержала эффектную паузу. – Потом все стихло. Меня разбирало любопытство, чем кончится. И что б вы думали? Через полчаса Марыня помчалась к рынку – за водкой, разумеется. У них всегда так: сперва мать скандалит, а потом за водкой посылает и сама пьет. Тетка моя говорила, что бедняжке Марыне не так-то легко будет найти мужа. Кто решится в такую семью войти?

Болтали, не умолкая, до самого перекрестка. Угловой каменный дом принадлежал Крамажам, тем самым, чья дочь собиралась выйти за Петкевича. Так гласила с давних пор кальварийская молва. Девушки явно замедлили шаг.

– Ты пыталась Данке Крамаж нос утереть, – обратилась ко мне Бася, – это и не мешало бы, да только у Петкевичей высок порог для твоих ног. А жаль, представляю, как бы Крамажи горевали. Но пока-то они задрав носы разгуливают по Кальварии, точно невесть какую победу одержали. Мать Данкина прямо не знает, чего еще дочке купить да во что ее нарядить. Платья ей в самом Кракове шьют.

Какая же эта Бася злючка! Не успела я подумать, что приглашена на прогулку неспроста, как из дому выпорхнула Данка Крамаж, нарядная и благоухающая.

Тут я впервые как следует ее разглядела. Невысокая, рыхлая, с бледным, нездоровым цветом лица и редкими, как после болезни, волосами. Красивой ее никак нельзя было назвать.

– Здравствуйте! – защебетала она. – Представьте, я только недавно встала. Проснулась-то рано, но попалась такая интересная книжка, что даже в костел не пошла. А… и Катажина здесь! – добавила она, будто только сейчас меня заметила. – Ох как весело было тогда в Барвалде, только вас, девочки, не хватало. Наплясалась я вволю.

Здоровались с ней подружки подчеркнуто приветливо, даже целовались. Особенно старалась Бася. Я при виде этого только вздохнула. Выстроившись в рядок, мы двинулись дальше по шоссе к рынку. Возле немногочисленных в этом районе домишек стояли, оживленно беседуя, кучки обывателей. Со стороны могло показаться, что стряслось нечто из ряда вон выходящее. Какое там? Обычное воскресное времяпрепровождение. В Кальварии любое ничтожное происшествие возводилось в ранг события, заставляло учащенно биться сердца. Здесь все было важно. Кто в какой обуви был в костеле. Сколько водки выпито у соседа на крестинах. Кто какие испек пироги к празднику. Все учитывалось, и все имело значение.

Девушки на минуту приумолкли. Я с тех пор как вышла из дому, еще не проронила ни слова. Теперь я уже твердо знала, что никогда не сойдусь с этими людьми. В привычных для них рамках мне нипочем не уместиться.

«Буду с ними до конца, – решила я. – Надо поглядеть, что же, кроме бессмысленной болтовни, входит в программу основного воскресного развлечения?»

Мы дошли до рынка. Все три пивнушки были открыты. Несмотря на ранний час, попадалось немало пьяных. Один из них меня рассмешил и, пожалуй, даже растрогал. Он стоял, держась рукой за столб, и вопил куда-то в пространство:

– Каська, перестань ругаться, но-о-о-о, говорят тебе, Каська, оставь меня в покое… – При этом он ритмично покачивался в такт музыке, доступной лишь его слуху.

Подружки вдруг оживились, заговорили все разом. Они спохватились, что нет Янки Блахут.

– Я к ней заходила на днях. Мать не выпускает ее из дома. Она сказала моему отцу на базаре, что продержит Янку взаперти, покуда не выбьет у нее из головы Гжыбача, – одним духом выпалила Данка Крамаж, пытаясь перекричать Басю, которая тараторила:

– Говорите что хотите, а Гжыбач парень что надо, только не при деньгах. Что ж поделаешь, ни кола ни двора. Была бы Янка моего папаши дочкой, давно бы о нем забыла. Отец у меня церемониться не любит. Он даже сестре своей не позволил выйти за бедняка.

Я не вмешивалась в разговор, хотя с каждой минутой возмущение мое росло. Я боялась, что вот-вот сорвусь и начну кричать.

Опередив девушек, я первая свернула в узкую и крутую улочку, ведущую к монастырю. По обеим ее сторонам теснились домишки – одни совсем жалкие, другие побогаче. В каждом из них жили люди, о которых было известно решительно все. Некоторые хибарки были так малы, что я с трудом могла себе представить, как там помещаются люди. А другие были явно выставлены напоказ. Их владельцы словно похвалялись: «Воздвиг – ибо это мне по карману!»

– Знаете что, девочки? – неожиданно для самой себя сказала я. – Гляжу я на эти домики, и кажется мне, я смогу гадать по ним, как по руке.

– Ты умеешь гадать? – воскликнули они почти хором. – Погадай нам.

– Для ворожбы нужно вдохновение. Погодите, я скажу, когда оно придет, – пошутила я.

А ведь я и в самом деле могла им погадать. Их судьбы давно были предрешены. Все было ясно, все заранее известно, причем не на одно поколение вперед.

– Интересно, как сложится моя жизнь, – сказала Данка. – К ученью меня никогда не тянуло. Мать считает, что если она купит мне материал подороже на пальто или шубу справит, то я должна до потолка прыгать от радости. Иногда я подумываю, не пойти ли в монастырь, но дома об этом боюсь даже заикнуться – знаю своего отца, разделает меня под орех. Скучно очень, вот и лезут такие мысли в голову.

– Охотно верю, что скучно, – ответила я. – Какие у тебя заботы? Сделала ли ты хоть что-нибудь своими руками? Разве это жизнь – сидеть и дожидаться удачного замужества! Сочувствую тебе.

– Пока что ты заслуживаешь сочувствия. Подумаешь, велика честь – работать у портнихи! – криво усмехнувшись, огрызнулась Баська.

Мы проходили мимо монастыря. По обычаю требовалось замолчать, а в надлежащем месте преклонить колена и перекреститься. Мы поравнялись с этим местом как раз в тот момент, когда Бася закончила свою тираду. Все, как по команде, опустились на колени и перекрестились, некоторые что-то прошептали.

По обеим сторонам широкой, как автострада, вымощенной камнем дороги, кончающейся где-то у горизонта, тянулись часовни разной величины и формы.

Тут царила непонятная, тревожная тишина. И мне показалось, что вот сейчас я почувствую запах свечей, и пустынные дорожки заполнятся бесчисленными людскими толпами.

В августе прошлого года я была здесь в дни большого престольного праздника. В ушах у меня снова зазвучали истошные причитания паломников, возгласы лоточников, рев пьяных и детский плач. Я снова услыхала, как бормочут молитвы нищие калеки и хихикают девушки.

Паломники брели в Кальварию десятки километров. Этим людям все было нипочем – война и оккупация, облавы, домашние дела, дальняя дорога. Крестный ход за крестным ходом, каждый со своими фигурами святых и хоругвями. В сопровождении духовенства шли мужчины, женщины, старики и дети.

В шелках и в рубище. В сапогах и босиком.

Любой сарай, комната, чердак были на вес золота. Праздник продолжался три дня, людям требовалось пристанище – лишь бы крыша над головой.

Торговали всем: от разукрашенных дорогих молитвенников до обычной питьевой воды.

Пан Дрозд взял меня с собой в монастырь. Одна бы я пойти не решилась. Казалось, что запрудившая Кальварию толпа вот-вот начнет сметать все на своем пути.

В монастырь мы вошли через боковую калитку. Я посмотрела на процессию сверху. Она двигалась к воротам, окутанная кадильным дымом, с развевающимися на ветру хоругвями. Целое море голов.

Потом мы спустились вниз, и я увидела богомольцев вблизи.

Некоторые ползли на коленях, для них не существовало ничего, кроме молитв. Другие несли иконы, фигурки святых и следили только за тем, как бы не оступиться. И все пели:

– Пресвятая богородица… Матерь наша…

Кое-кто нес огромные, изукрашенные свечи, которые брызгали вокруг стеарином и часто гасли. Шли молодые и старые. В основном женщины. Я видела обожженные ветром и солнцем лица, натруженные руки, воздетые теперь к небу, слышала пение:

– Пресвятая богородица… Утешительница…

Где-то впереди время от времени возникал затор, однако толпа продолжала напирать.

Мне стало страшно, и я закричала:

– О боже! Они передавят друг друга!

Но Дрозд взирал на это зрелище совершенно бесстрастно:

– Успокойся, толпа всегда безрассудна. Ни один праздник не обходится без несчастных случаев.

Толпа немного поредела. Дрозд, энергично прокладывая путь, перевел меня через дорогу. Можно было возвращаться. Эскапада кончилась благополучно. Мы остались целы и невредимы. Только кто-то закапал мне стеарином выходное платье.

На дороге в пыли сидел малыш и горько плакал. Я остановилась.

– Нельзя его здесь оставлять, лошади затопчут.

Дрозд перенес ребенка на траву.

– В праздники непременно кто-нибудь кого-нибудь теряет, – объяснил он мне. – Дети – родителей, жены – мужей. Порой и по два дня разыскивают. Я тебе кое-что скажу, Катажина, только смотри не выдавай меня кумушкам, а то сразу в монастырь донесут. По мне, сюда вовсе не для отпущения грехов приходят… Таких, что ищут «милости божьей», здесь мало, большинство норовит напиться, стянуть, что плохо лежит, или просто малость проветриться. В деревнях годами ничего не случается, и для многих поездка на такой праздник – событие.

Мы шли под гору, монастырь давно уже скрылся за поворотом, а пение все еще было слышно:

– Утешительница, пресвятая богородица, матерь наша…

– Что с тобой, Катажина? – затормошила меня Зося. – Чего ради ты молитвы запела?

– Я? Прошу прощения, задумалась, вспомнила престольный праздник.

Что я делаю в этой компании? Что меня с ними связывает? Сплетни, которые они с упоением повторяют? К чему мне эта бессмысленная болтовня?

Я больше не могла сдерживать давно нараставшего раздражения. В какую-то долю секунды передо мной, как в калейдоскопе, промелькнуло все, что было связано с Кальварией! Бабка, тетка Виктория, пани Петкевич, лицемерные ханжи-кумушки… Все невыплаканные слезы подступила к горлу. Только бы не разреветься перед этими девчонками!

Вдруг что-то словно подтолкнуло меня, и я, обогнав Данку Крамаж, загородила ей дорогу. И спросила тоном, не допускающим возражений:

– Скажи, ты была здесь в прошлом году на празднике?

– Конечно, – ответила она торопливо. – Мы с мамой молились, чтобы война побыстрее кончилась.

– Только и всего? А еще о чем ты молилась?

– Чтобы мама с папашей были здоровы, и вообще… – неуверенно, даже испуганно пробормотала Данка.

– Вранье! – воскликнула я. – Не верю. Тебе и твоему отцу война была на руку, торговля в вашей лавке шла хорошо, как никогда. Все вы одним миром мазаны!

Я подбежала к часовне, с которой мы поравнялись, и одним прыжком взобралась на амвон.

– Эй, девочки, подите-ка сюда! – крикнула я. – Я вам скажу, о чем нужно молиться.

Моя еретическая выходка явно встревожила и испугала подружек, но они подошли поближе. А я воздела руки, потом оперлась ими о барьер и заговорила как в трансе:

– На колени и молитесь!

Чтобы у папаши было побольше денег!

Чтобы подруге не повезло!

Чтобы мама купила мне еще три пары туфель!

Чтобы выйти замуж за самого богатого!

Чтобы родить дюжину детей!

Молитесь и терпеливо ждите, и так пройдет жизнь ваша!

Молитесь!

Покорностью и смирением можно горы своротить! Помните об этом!

Молитесь!

Из праха ты возник, человек, и в прах обратишься!

Аминь!

Произнося последние слова, я увидела ужас в глазах у моих слушательниц. Я огляделась по сторонам – кроме нас, на дороге никого не было – и спрыгнула на газон.

Девушки продолжали стоять словно завороженные. Когда я подошла к ним, все заговорили наперебой:

– Бога ты не боишься! Как же ты будешь исповедоваться? Это смертный грех.

– Я буду исповедоваться? Чего ради, скажите на милость? Я не желаю жить так, как все здесь живут! Хочу быть независимой, хочу, чтобы никто не совал нос в мою личную жизнь! Неужели я должна каяться в том, что представляю свое будущее ярким и интересным? А впрочем, шуток вы, что ли, не понимаете?

Лица передо мной были непроницаемы. «Нет, нам никогда не найти общего языка, никогда не понять друг друга, – подумала я. – Это ясно».

– Вижу, что вас покоробило, – продолжала я. – Не беда, теперь, по крайней мере, знаете, какая я. Со мной лучше не связываться. Моя бабка уже давно это поняла. Она меня называет взбунтовавшейся еретичкой. Погодите: скоро начнут собирать деньги и закажут обедню, чтобы из меня «беса» изгнать. К счастью, теперь на кострах не сжигают. Да и на Кальварии свет клином не сошелся. Я возвращаюсь, мне лучше пойти одной.

Меня остановила Данка:

– Брось, Катажина, оставайся. Ведь мы просто так, не со зла, без задней мысли.

Вернулись мы все-таки вместе, но девчата были явно ошеломлены моей выходкой. А я на все это плевала. На углу они распрощались с лихорадочной поспешностью. Данка приглашала всех к себе. Я поблагодарила:

– Мне пора, бабка и так уже, наверно, сердится.

На следующий день хозяйка вернулась из города не в духе. После обеда вопреки своему обыкновению она не легла спать, а взяла у тетки Виктории порошок от головной боли, повертелась по комнате и в конце концов со вздохом сказала:

– Никогда в жизни так не огорчалась. Теперь у меня голова от этого разламывается и печень заныла. Не хотела вам рассказывать, да не могу удержаться. С чего бы начать?..

Она пересела со стула на диван.

– Катажина, ты на пасху исповедовалась? Мне кажется, что нет. И в костеле ты последнее время вообще не бываешь. В общем, дело – дрянь. Представьте себе, сегодня утром Гжеля рассказал на заседании церковного совета, что в воскресенье ты привела девушек на гору, к часовне, и там произносила богохульственные речи. Настраивала их против старших и католической веры. Говорила, что бога не боишься…

Во время хозяйкиного рассказа меня бросало то в жар, то в холод. Слов я уже не разбирала, только видела, как шевелятся ее губы. И прошло довольно много времени, прежде чем я, наконец, услыхала обращенный ко мне вопрос:

– Рассказывай, что там было.

Но говорить я не могла, душили слезы, я бросилась на кровать, уткнулась лицом в подушку и расплакалась.

– Рассказывать мне нечего, кроме того, что сыта я вашей Кальварией по горло. Оправдываться не стану.

Хозяйка ушла к себе. Мы остались одни. Бабка сидела за столом, подперев голову рукой, и, казалось, спала. Тетка лежала с холодным компрессом на лбу и время от времени громко стонала.

После ужина был устроен совет с участием хозяина – Дрозда – и его брата. Назрела необходимость принять какое-то решение. После долгих споров сошлись на одном: я должна безоговорочно смирить свою гордыню, исповедаться и покаяться в грехах! Только это может успокоить общественное мнение.

Выслушав приговор, я пришла в отчаяние. Как им объяснить?!

– Не могу! Вы, конечно, правы. Такие неприятности из-за меня… Но что же делать, если я никогда не отличалась набожностью. Во Львове никто из наших месяцами не бывал в костеле. Кто же теперь воскресит во мне сильную искреннюю веру? В костеле от одного запаха свечей мне делается дурно. Ведь я не раз теряла сознание. Кроме того, я не выношу исповедей! Что в них толку, если люди, исповедавшись, продолжают творить зло?

Хозяйка как могла пыталась меня убедить:

– Пойми, Катажина, я же тебе добра желаю, ты меня знаешь. Ты должна это сделать. Живешь среди ворон – и каркай по-вороньи.

Брат хозяина таким тоном, словно ему мерещился конец света, предостерегал меня:

– Люди здесь вредные и злопамятные. Уж если что им втемяшится в голову, добра не жди. Они на все способны – и отомстят, не задумаются.

– Ничего не поделаешь. Я в самом деле не могу, – упорно твердила я.

– И надо же, чтобы именно на мою голову свалилось такое, – причитала бабка. – Не жизнь, а сплошное наказание! Хочешь у меня жить, изволь исповедаться!

– Прикажешь сразу убираться? Это был бы самый лучший выход из положения. И я для Кальварии не гожусь, и она меня не устраивает, – спокойно ответила я.

– Так вопрос ставить нельзя, – запротестовал пан Дрозд. – Эдак недолго совсем загубить девчонку. Пусть подумает. Время терпит.

На следующее утро приехала из Ченстохова тетка Михася. Ей подробно изложили мои прегрешения. Опять поднялся крик, на сей раз в узком семейном кругу, и тетка Михася вынесла решение:

– Катажину никуда не выпускайте – пусть сидит дома. Что сделано, того не воротишь. К портнихе ей тоже ходить нечего, заработает гроши, да и чести ей это занятие не прибавит.

Тетка Михася была до мозга костей пропитана царившей в Ченстохове атмосферой религиозности.

Она вела с бабкой и Викторией какие-то странные разговоры, в которых я почти ничего не могла понять. Меня никто не замечал. Приказания бабка отдавала теперь сквозь зубы. Напряженность не уменьшалась. Вокруг нашего дома образовалась странная, крайне неприятная пустота. К нам никто не заглядывал. Пани Ковалик, на которую я очень надеялась, видимо, под давлением общественного мнения даже не пыталась узнать, отчего я не прихожу.

Кумушки при виде кого-либо из нашей семьи отворачивались и дружно умолкали. Девчата не узнавали меня на улице или у колодца.

По крайней мере неделю Кальвария прохаживалась на мой счет и кипела от негодования. Потом подвернулась новая сенсация. Прибыл полк Войска Польского. Военные заняли школу, здание общества «Сокол», разместились в частных домах. Каждому хотелось заполучить к себе хотя бы одного солдата.

Повсюду расклеили Манифест Польского Комитета Национального Освобождения. Все останавливались у плакатов; прочла и я:

«К польскому народу!

Поляки на родине и в эмиграции!

Поляки в немецкой неволе!

Соотечественники! Пробил час Освобождения. Польская Армия[5]5

Польская Армия – организованная из находившихся в Советском Союзе поляков армия; была создана в 1943 году под названием 1-го корпуса польских вооруженных сил в СССР и в 1944 году переформирована в 1-ю Польскую армию, которая вошла в состав возрожденного Войска Польского.

[Закрыть] плечом к плечу с Красной Армией перешла Буг. Польские воины сражаются на нашей родной земле. Над измученной Польшей снова реют бело-красные знамена. Польский народ приветствует солдат Армии Людовой,[6]6

Армия Людова (АЛ) – первоначально: Гвардия Людова – польская подпольная военная организация, сражавшаяся с оккупантами под руководством Польской рабочей партии; по мере освобождения территории Польши ее отряды входили в состав Войска Польского.

[Закрыть] объединившихся с солдатами Польской Армии…»

– Считай, что тебе повезло, – сказала хозяйка. – Коммуны все побаиваются. С этим твоя пустячная история конкуренции не выдерживает.

У Дроздов поселились «целых три» офицера. Дом ожил. Хозяйка снова повеселела, радовалась гостям и даже напевала: «Пришли уланы под окошко».

– Ты не представляешь, Катажина, как мне нравятся военные. В молодости я только о военном и мечтала. Жаль, что теперь нет уланов. Ничего прекраснее кавалерии я в жизни не видывала.

Офицеры очень быстро почувствовали себя у Дроздов как дома, а через неделю подружились и с нами. Они приехали прямо с фронта, и поэтому каждый день, проведенный в этом тихом и с виду спокойном городишке, доставлял им радость. Особенно нам пришелся по душе один из них, веселый поручик со странным именем Анатоль. Бабку через несколько дней он стал называть «бабушка», тетку – «мадам Виктория», а меня – Кася. Только к тетке Михасе офицеры боялись подступиться – она бродила по дому мрачная, как грозовая туча. Я догадывалась, что бабка отказалась устраивать дела, ради которых она приехала. О чем шла речь, я не знала, но, судя по разговорам бабки с Викторией, не сомневалась, что Михасе что-то от нас было нужно.

Самой приятной частью дня стали вечера. У офицеров был трофейный радиоприемник. Обычно мы все собирались вокруг него в хозяйской кухне и слушали их рассказы. Хозяйка, как завороженная, не сводила с офицеров глаз. Это были люди с размахом – о таких она всегда мечтала.

У Анатоля был огромный альбом с фотографиями красивых девушек, который он якобы завел в начале войны. О каждой из этих девушек Анатоль, не моргнув глазом, мог рассказать увлекательную историю. И хоть божился, что все они были в него влюблены, никто ему не верил. Что, впрочем, не мешало всеобщему веселью. Поручик возмущался и клялся бородой аллаха, что говорит чистую правду.

В один из таких веселых дней мы услыхали по радио:

– Война окончена! Победа!

Мы просто обезумели от радости. Все прыгали, кричали, обнимали друг друга. То и дело кто-нибудь повторял, словно последнюю новость:

– Война окончена!

Хозяйка расплакалась.

– Господи, – всхлипывая, приговаривала она. – Как же хорошо. Сколько лет тянулась эта война! Сколько принесла бед! А вас-то как мне, ребята, было жалко! Вроде бы вы и на отдыхе, а ведь в один прекрасный день вас снова могли отправить на фронт.

Вечером пан Дрозд привез откуда-то канистру. Я сидела у окна, когда он приехал, и терялась в догадках – что там, в этой посудине. Оказалось, водка – чтобы и мы могли отпраздновать победу и окончание войны.

Мужчины в этот день веселились до потери сознания. Даже бабка с теткой немного выпили. Тетка так раскисла от спиртного, что разрыдалась в объятиях одного из офицеров. Бабка моментально протрезвела, увела ее в комнату и уложила спать.

Все упивались свободой. Столяры и сапожники на совместном собрании своих цехов приняли решение по случаю победы устроить в честь Войска Польского торжественный вечер в зале «Сокола».

Приготовления велись целую неделю. Хозяин каждый день приносил новости: настелили паркет, уже делают гирлянды, пригласили военный оркестр.

Хозяйка шила у пани Ковалик новое платье из материала, купленного еще до войны. Когда бабка удивилась, что она собирается на вечер, пани Дрозд сказала:

– А почему бы мне не пойти? Война не каждый день кончается. Обязательно пойду. И водки выпью, хотя, если хотите знать, последние пятнадцать лет в рот ее не брала. И потанцую.

Анатоль пригласил меня пойти с ним.

– Видишь, Кася, как мне не везет. Всю войну пользовался таким успехом, что от девушек отбою не было, а теперь, когда война окончилась, никому я не нужен. Но ты-то со мной пойдешь?

Я ни минуты не колебалась. Прежде всего потому, что Анатоль мне очень нравился, он был отличным парнем, в его обществе можно было ничего не бояться, а к тому же предстоял такой вечер!

В субботу утром я вымыла голову, погладила платье и, убедившись, что более или менее готова, предложила тетке Виктории:

– А может, вы тоже пойдете с нами на вечер? Стоило бы. Сегодня будет настоящий бал, не то что в столярной мастерской.

– Хорошо ли я тебя поняла? – Тетка была задета до глубины души. – Ты собираешься на вечер и приглашаешь меня?! Видно, у тебя действительно ералаш в голове. Ведь я нигде не бываю, как и подобает верной жене. Тебе бы следовало это заметить. Мой муж еще сражается. Что же касается тебя… ты разве забыла о том скандале? Пока все обошлось, это верно, но погоди еще. Здесь таких вещей не забывают, уж будь покойна. Сиди-ка лучше тихо, пока не попало.

– Категорически запрещаю! – закричала бабка. – Категорически! Не пожелала пойти на исповедь, так и на вечер не пойдешь. Опять что-нибудь выкинешь. С тебя нельзя ни на минуту спускать глаз.

– Бабушка, – попыталась я упросить ее, – ведь мне уже шестнадцать лет, война кончилась. Такие вечера, как этот, бывают в Кальварии раз в полвека. И хозяева идут, мы пойдем с ними. Пани Дрозд за мной присмотрит. Неужели вы лишите меня такого удовольствия?

Заступничество хозяйки на сей раз не помогло. Бабка как будто начала поддаваться, но тут вмешалась тетка Михася:

– С ума сойдешь с этой девчонкой! Где это видано, чтобы в таком возрасте по балам ходить? Она еще за прошлую танцульку не расквиталась. Моя дочь…

После этих речей бабка заартачилась.

Я убежала на чердак. Мне было горько и обидно. Конечно, я могла уйти без разрешения, ничего бы мне не сделали. Но это не принесло бы ни малейшего удовлетворения. Бабка с теткой были по натуре глупые и несправедливые. Надо же придумать такое издевательство! Они мне просто-напросто мстят. Я забилась в уголок за трубу и долго там сидела.

Взглянув случайно на крышу, я вспомнила, как из чердачного окошка оповестила весь свет о своем шестнадцатилетии. Было мне тогда невыносимо тяжко. Утром у колодца я сама себя поздравила. Подарила себе желтый цветочек, он еще лежал здесь, совсем высохший. Мне захотелось плакать. Но, услышав бабкин зов, я сдержала слезы и спустилась вниз. Бабка велела проводить тетку Михасю на станцию, а потом зайти в аптеку и в булочную.

Тетка пожелала, чтоб я подождала, пока тронется поезд. Едва я вышла со станции, как наткнулась на Петкевича. Он вежливо поклонился. Я видела, что ему очень хочется подойти, но недостает решимости. Я побежала во весь дух в булочную, а оттуда прямо к рынку. У дверей аптеки мое внимание привлек огромный плакат с большим красным крестом наверху. Это было объявление: требовались люди на работу. Сначала я ничего не поняла. Перечитала еще раз. Теперь все было ясно. В Нижней Силезии организуются пункты Красного Креста. Пункты эти будут обслуживать людей, возвращающихся из гитлеровских концлагерей, и новоселов, которые приедут осваивать западные земли. Жилье, питание и обмундирование гарантируются. Выдается бесплатный железнодорожный билет. И вдруг меня осенило. «Требования: хорошее здоровье и возраст не моложе восемнадцати лет, только и всего», – подумала я. Здоровье у меня лошадиное, лет, правда, немного не хватает, но выгляжу я, пожалуй, старше…

Я вошла в вербовочный пункт. Народу было немного. Несколько вопросов, кое-какие анкетные данные (документы не спрашивали). Дату рождения я изменила. Получилось столько лет, сколько требовалось.

Пять минут спустя у меня в кармане уже лежал железнодорожный билет и направление в Свидницу. Название города мне понравилось, оно было какое-то веселое.

«Теперь можно и не идти на вечер», – подумала я, входя в аптеку. Лекарство получила, но возвращаться домой не хотелось, и я побежала на станцию узнать, когда будет мой поезд.

Только бы поскорее уехать. У меня было четыреста злотых и вещей так немного, что они легко помещались в маленьком чемоданчике.

Я задумалась и не заметила, как нос к носу столкнулась с участницами той знаменитой прогулки по Кальварии. Они проследовали мимо с безразличным видом, молча. Смотрели куда-то в пространство или себе под ноги, одна только Бася глянула на меня с вызовом.

Я не могла сдержаться. Пусть думают, что я совсем спятила, – опомнятся, когда меня здесь не будет. И показала им язык…