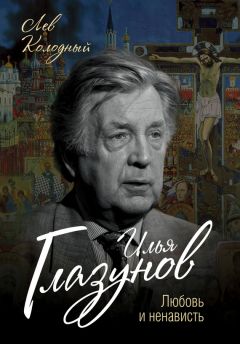

Текст книги "Илья Глазунов. Любовь и ненависть"

Автор книги: Лев Колодный

Жанр: Изобразительное искусство и фотография, Искусство

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 10 (всего у книги 34 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]

Через несколько лет после окончания института художник написал второй вариант «Дорог войны». Близилась к закату эра Хрущева. При обсуждении картины в общем хоре вражды неожиданно прозвучал сильный голос союзника – генерала Евгения Ивановича Востокова, занимавшего должность начальника отдела культуры и искусства Главного политического управления армии. Генерал учился живописи у Исаака Бродского в тех же стенах, где Илья Глазунов, он закончил отделение искусствоведения университета. Глазунов не знал, что Востоков – поклонник его творчества. Бывший фронтовик, выживший после семи ранений, автор натюрмортов и пейзажей. Только одна у него картина о войне, на которой изображена увиденная им в 1945 году разбомбленная Дрезденская галерея. Генерал преподает военным историю живописи, он профессор, заслуженный деятель искусств. Я попросил его вспомнить о давнем обсуждении картины.

– Глазунов – художник эмоциональный, личность, пережившая страдания войны. Он увидел, что в этом страдании вместе с армией соучаствовал народ, он выразил эту трагедию в своей замечательной картине. Поэтому встал я на ее защиту, выступил против тех, кто судил о ней необоснованно и односторонне.

Жаль, что такого влиятельного защитника у Глазунова не оказалось в 1957 году, возможно, судьба произведения сложилась бы счастливее, ему не пришлось бы писать второй вариант, хранящийся сейчас далеко от Москвы, в столице Казахстана. Где находится первый вариант? Ни автору, ни мне это не известно.

* * *

Успели на последний поезд. Вместе с дачниками вагоны заняли красноармейцы, вооруженные винтовками, с одним на всех пулеметом. Илья вспомнил довоенный фильм «Чапаев», где единственный пулемет строчил по белым, решая исход боя. Но теперь пулеметы строчили с неба по красным, в том числе по нему самому. Пассажирам наказали в случае обстрела ложиться на пол вагона, а если поезд остановится, прятаться под днищем или за насыпью железнодорожного полотна.

Илья не спал, как казалось Ольге Константиновне, поэтому услышал, как мама спросила у соседа о том, что ее больше всего волновало: если она накроет сына своим телом, достанет ли его пуля или нет? И услышала то, что хотела, – нет, не достанет. Отец молчал и курил, хотя о пулях кое-что знал по собственному опыту в Первой мировой войне.

Приехали словно в чужой город. На окнах наклеены бумажные кресты, чтобы стекла не вылетали от взрывной волны. У дверей магазинов выстраивались очереди. В парках укрывались зенитные орудия.

Занятия в школах 1 сентября не начались. С этого дня продукты выдавали по карточкам. С мамой выстоял Илья очередь за газированной водой с сиропом, только ее можно было купить свободно. Набрали сладкой воды и сварили… кисель. Когда разбомбили Бадаевские склады, ходили собирать сахар, перемешанный с землей. Эту массу заливали водой, земля оседала, сладкую воду пили.

Без занятий в двух школах свободного времени стало много, но музеи закрывались один за другим, начиная с Эрмитажа. Памятники исчезали с мест, «Медного всадника» прикрыли мешками с песком.

С отцом ходил, как прежде, по книжным, букинистическим магазинам, везде попадались «Большие надежды» Диккенса: весь тираж, отпечатанный в Ленинграде, остался в городе. На обложке нарисован был мальчик, стоявший с пожилым мужчиной на набережной, от которой уходил в море парусник. Ни уплыть, ни улететь, ни уйти Сергей Федорович с сыном и женой никуда не мог, даже если бы захотел. Потому что в сентябре произошло самое страшное, чего никто из стратегов, затеявших малую войну с Финляндией, чтобы обезопасить в большой войне Ленинград, не представлял. Началась блокада, длившаяся 900 дней. Глазуновы, жившие в Царском Селе, оказались в оккупации…

* * *

Под одной крышей на Большом проспекте одним жильцом стало больше. Тетя Вера, дочь генерала Григорьева, осталась без крова: пришла с работы после обстрела, а дома нет. Ей нашлось место в комнате у бабушки. Таким образом, в квартире номер 32 стало проживать семь человек, все получали по карточкам хлеб по самой низкой норме, будучи служащими или иждивенцами, детьми. Норму снижали несколько раз. Всем стали выдавать по 125 граммов хлеба в день, то есть 875 граммов хлеба на семерых едоков, шестерых взрослых и ребенка. В это время я на Урале ел по четыреста граммов, а мой отец по карточке получал килограмм хлеба в день, то есть один – больше, чем семеро едоков на Большом проспекте.

То была типичная для Ленинграда квартира, где проживали русские интеллигенты, или, как выразился 7 ноября 1941 года вождь и учитель, «интеллигентики». Выступая на Красной площади, Сталин, в частности, сказал:

«Враг не так силен, как изображают его некоторые перепуганные интеллигентики. Не так страшен черт, как его малюют».

Никто из Глазуновых и Флугов не перепугался, хотя они были интеллигентами. Востоковед-китаист Константин Флуг, которому не суждено было защитить диссертацию доктора филологических наук, дядя Костя, после бомбежек спешил туда, где дымились развалины, чтобы помочь спасателям. Однажды он взял с собой племянника. На земле увидел Илья выброшенную взрывной волной обгоревшую книгу, раскрытую на странице с репродукцией картины Тициана «Даная». Спустя много лет Илья Сергеевич по этому поводу выскажется в своей повести так:

«На черном от взрыва снегу равнодушная к тому страшному, что было вокруг, лежала счастливая, обнаженная, ждущая ласк Даная Тициана».

Это осмысление картины пришло, конечно, позднее, когда сочинялась повесть. Но несомненно, что уже тогда, в одиннадцать лет, Илья смотрел на мир глазами художника, его мысль обращала внимание в первую очередь на то, что относилось к искусству, будь то иллюстрация на обложке «Больших надежд» Диккенса или репродукция картины Тициана. Фиксировал цвет повязок на рукавах дежурных в подъезде, цвет дыма, застилавшего свинцовое небо после того, как загорелись склады…

«Интеллигентики» в квартире 32, как другие ученые, преподаватели, артисты – а именно представители этих профессий жили под одной крышей рядом с маленьким художником, – не боялись черта. По сигналу воздушной тревоги не теряли голову, не спешили в затхлое бомбоубежище. В часы налетов собирались вместе в узком коридоре квартиры, служившем укрытием. После объявления по радио сигнала тревоги, пробегая в укрытие, соседи им тарабанили кулаками в дверь, благо она выходила во двор.

Черт, о котором помянул Сталин, на самом деле был страшен, с каждым днем сжимал клещи на горле миллионов людей, оказавшихся по вине политиков и генералов в кольце блокады.

Тридцать лет назад Илья Глазунов предпослал главе под названием «Голод» эпиграф из летописи: «О горе тогда, братие, бяша». Но такого горя Россия не испытывала за всю историю. В один момент умирали тысячи людей, оставшиеся без тепла, света, еды… За водой с кастрюлей ходил Илья во двор, набирая снег. За хлебом его не посылали, слишком мал ростом был для своих лет, могли вырвать из рук сырой хлеб, хуже того, могли карточки отнять, что значило бы гибель всех.

* * *

Но даже в блокадные дни пребывал Илья в силовом поле семьи. Один ребенок среди взрослых, которому все стремились помочь, в первую очередь мать. Пешком приходила на Большой проспект из Ботанического сада тетя Ася, приносила то, что перепадало от знакомых работниц столовой, менявших еду на остатки ее фамильных ценностей. Я нисколько не приукрашиваю это семейное братство. Именно так можно назвать родственников Ильи, о чем свидетельствует тот факт, что новый, 1942 год, ставший последним, все встретили вместе перед елкой. Вот выдержка из мемуаров Ильи Глазунова:

«Никогда не забуду эту елку 1942 года! Ветка елки была воткнута в старую бутылку из-под молока, завернутую в белый лоскуток. Висело несколько старых довоенных игрушек. Нашли случайно одну свечечку, завалившуюся на дно коробки, разрезали ее на четыре части. Закутанные в платки, шарфы, опираясь на палки, из соседних комнат пришли неузнаваемые родственники – как будто они явились на новогодний маскарад, надев жуткие маски… Зажгли свечи… На минуту наступила тишина, нарушаемая легким потрескиванием огоньков… И вдруг все заплакали. Первая – мама. Все смотрели на слабо освещенную огарками елочную ветку, на вершине которой красовалась звезда. А слезы, отражая огни свечей, текли и текли… Это была последняя минута, когда мы все были вместе».

Нашей литературе понадобилось чуть ли не полвека, прежде чем она в «Блокадной книге» без лжи и обмана рассказала о горе миллионов ленинградцев. Глазунов, не дожидаясь прихода гласности и перестройки, в 1965 году написал о голоде, ничего не утаивая. Пепел умерших родственников стучал в его сердце, не позволяя кривить душой в угоду официальной пропаганде. Когда выйдет задуманная им большая книга, очевидно, все смогут прочитать то, что удалось ему однажды давно напечатать в нескольких забытых номерах журнала.

«Чувство блокады живет во мне. Смерть окутывала всех. Блокаду затушевывали, неверно описывали. Я видел трупы, мне страшно и больно об этом говорить, видел мертвых, у которых ничего на теле не оставалось, одна кожа и кости, но у них были вырезаны куски тела. Людоедство… Блокада до конца никем не описана.

Вера в жизнь, конечно, не угасала. Но мне кажется до сих пор, что я много жизней прожил, не раз умирал. Я читал тогда книгу Алексея Толстого „Петр Первый“ и все время чувствовал, как и у меня наступает оцепенение, как у умерших бабушки, дяди, тети и отца, что выхода у меня нет. Мама меня утешала: „Маленький, не бойся, мы все умрем…“».

Правда о прошлом вызвала бурную реакцию Старой площади, ЦК партии. Журнал, печатавший мемуары художника, заставили капитулировать.

– Мы получили указание отдела ЦК, – сказал мне доктор исторических наук писатель Валерий Ганичев, бывший заместитель главного редактора «Молодой гвардии», – прекратить публикации. Они были оборваны на полуслове. О жизни в Москве напечатать не удалось…

Читая сегодня старые глазуновские строчки о блокаде и голоде, трудно найти в них что-то такое, что могло бы вызвать у нормального человека не сострадание, а протест, да еще в высшей инстанции, ЦК партии.

Однако мемуары вызвали такой же административный отпор, как картина «Дороги войны».

С поразительной точностью художник, как клиницист, описывает состояние голода:

«Голод вначале обостряет восприятие жизни. Голова ясная, но очень слабая. Полузабытье. Иногда в ушах звон. Удивительная легкость перехода из одного состояния в другое. Оживают и материализуются образы прочитанных книг, увиденных людей, событий. Теперь вовсе не хочется спать. Состояние постепенно становится сходным с наркотическим оцепенением. Временами теряешь сознание… Как долго тянется время».

Чтобы не замечать его, Илья читал и рисовал.

– Что? – спросил я.

Рисовал войну, но не ту, что была за окнами, занавешенными одеялами, другую – Отечественную войну 1812 года. Часами разглядывал коллекцию открыток о войне.

Я получил представление об этих открытках, когда накануне выставки Ильи Глазунова в 1995 году побывал на его родине, посетил вместе с ним Ботанический сад и старый дом, где по сей день живет школьный друг. В тот приезд приготовил он Илье Сергеевичу подарок – коллекцию открыток 1812 года. Все они выглядят так, как будто их выпустили вчера. На отличной твердой бумаге, яркие, многокрасочные, маленькие картины сражений, пожара Москвы 1812 года, наступления и бегства армии Наполеона, портреты монархов и генералов, партизан и крестьян… Такие точно открытки грели сердце маленького блокадника в те часы, когда угасали жизни его родных.

* * *

Умирать в блокадном городе начали с приходом зимы.

«Он умирал тихо. После смерти зашел писатель Тощаков. Такой худой был Павел Николаевич, что Тощаков легко (тогда!) поднял его на руки, положил на стол раздеть. Девять дней мы провели у брата, не хоронили, пока Союз художников помог гроб сделать, пока на кладбище договорились…» Это пишет сестра Павла Филонова, умершего в начале декабря 1941 года. О нем Исаак Бродский, активно не разделяя филоновского «аналитического искусства», говорил, что в мире нет второго такого живописца. Филонов отказался от выставки в Париже, желая, чтобы его сначала признали на родине. Как тысячи художников, ученых, музыкантов, прочих «интеллигентиков», не уехал из города, уйдя молча на тот свет.

По-другому умер отец Ильи. После встречи нового, 1942 года в квартиру 32 пришла и поселилась смерть.

«Каждый умирал страшно и мучительно. Отец с протяжными и нестерпимо громкими криками, от которых леденела кровь, поднимались дыбом волосы. Он лежал лицом кверху на кровати, в пальто и в зимней шапке, надвинутой на лоб. „А-а-а-а…“ – кричал он на высокой ноте, не переставая. Пламя коптилки, дрожавшей в маминой руке, жуткими крыльями теней заметалось по стенам, потолку и отразилось желтым тусклым блеском в закатившихся белках отца, который продолжал кричать на той же высокой ноте и смотрел стеклянным взглядом в потолок. Долгое время потом каждую ночь меня преследовал этот жуткий протяжный крик, и я вскакивал, в ужасе срывая с себя шарф, которым мама укутывала меня на ночь поверх зимнего пальто».

На одном из рисунков блокадного цикла Ильи Глазунова запечатлен лежащий «лицом кверху на кровати» мужчина. Таким последний раз увидел отца сын перед тем, как за ним приехали чужие люди и без гроба отвезли на Серафимовское кладбище.

До того как слечь окончательно, Сергей Федорович в пальто и шапке сидел и читал книгу по истории Новгорода на глазах у сына и «Сикстинской мадонны». К скончавшемуся пришел врач, сам еле волочивший ноги, констатировавший смерть после «голодного психоза».

Образ сидящего сутулого мужчины (на том же рисунке), играющего на фортепиано в комнате, где лежит умирающий, навеян дядей Мервольфом, нашедшим в себе силы перед кончиной сесть за клавиатуру и сыграть сонату Бетховена, которую так любил слушать вождь революции, чья партия обрекла «город Ленина» на страшные муки.

Был бы я верующим, мог бы подумать: то была Божья кара «городу трех революций» за то, что в своей колыбели вынянчил насильников, свершивших три кровавые трагедии – Декабрьскую, Февральскую и Октябрьскую, последовавшие в начале XX века, завершившиеся в 1941 году апокалипсисом. Как ни слабо было царское правительство, но оно несколько лет удерживало фронт, не позволяя немцам прорваться к имперской столице, откуда большевики сбежали в марте 1918 года, опасаясь, что Германия захватит революционный Петроград.

…Вслед за отцом один за другим умерли бабушка, тетя Вера, дядя Костя. К ним не приходили врачи, не приезжали, чтобы похоронить, как отца. Наступили самые тяжелые дни блокады.

«У нас четыре комнаты, в каждой лежит мертвый человек. Хоронить некому и невозможно. Мороз почти как на улице, комната – огромный холодильник. Поэтому нет трупного запаха. Я однажды добрался с трудом до последней комнаты, но в ужасе отпрянул, увидев, что толстая крыса скачками бросилась в мою сторону, соскочив с лица умершей две недели назад тети Веры».

Такая вот наступила жизнь у «интеллигентиков».

Тетя Инна Мальвини, жена покойного дяди Кости, и Ольга Константиновна не сдавались, как и тетя Ася. Они решили первой похоронить бабушку, труп которой зашили в простыню с вышитыми на углу инициалами «Е. Ф.», что значило Елизавета Флуг. Отвезти ее на кладбище можно было только за плату – хлебом. Уговорили «добрую тетю Шуру» похоронить бабушку, дав вместо запрошенных ею 350 граммов 250, две ежедневные нормы. Эта «добрая тетя» привязала веревкой тело бабушки к санкам и увезла… в соседний подъезд, где под лестницей концентрировались мертвецы, пока за ними не приезжала похоронная команда.

Выйдя однажды во двор, Илья увидел, что перебрасывают за борт, как дрова, умерших, он и узнал привязанный к санкам бабушкин труп, обернутый в простыню, на углу которой виднелись инициалы «Е. Ф.».

Такая адская жизнь ожесточала некогда добрых, как тетя Шура, людей, превращала их в мошенников, злодеев, каннибалов. Сверстник Ильи Глазунова, родившийся в 1930 году, не называя в «Блокадной книге» себя, свидетельствует:

«После блокады мир рисовался мне затаившимся зверем. Я ведь встретил блокаду одиннадцатилетним. В таком возрасте трудно противостоять натиску чрезвычайных обстоятельств. Они навязывали свои критерии и ценности как единственно возможные. Я стал подозрителен, ожесточен, несправедлив к людям, как они ко мне. Глядя на них, я думал: „Да, сейчас вы притворяетесь добрыми, честными, но чуть что, отними у вас хлеб, тепло, свет – в каких двуногих зверей вы все тогда обратитесь“».

Одиннадцатилетний Илья Глазунов не переродился, как безымянный герой «Блокадной книги», не ожесточился, слишком большой запас добра и любви аккумулировала душа с довоенных лет. В картинной галерее Пензы хранится исполненный им соусом на листе бумаги рисунок: над краем стола с пустой тарелкой застыло лицо ребенка с расширенными от ужаса глазами.

Во всех альбомах художника репродуцируется этот, а также другой рисунок из цикла «Ленинградская блокада», где изображено искаженное от голода лицо женщины, вцепившейся зубами в скрюченные пальцы. Анализируя эти рисунки, один из биографов задает звучавший десятки лет в официальной пропаганде вопрос: «…почему в поле его зрения оказались явления только трагические? Ведь девятьсот дней ленинградской блокады – это и беспримерный в истории подвиг защитников города, всех его жителей».

Этот критик разъясняет «возникающее недоумение» тем, что перед глазами одиннадцатилетнего представал прежде всего быт блокадников: «И этот быт людей, не покинувших город, не сломленных, веривших в победу, уже сам по себе был полон героики». Что, мол, взять с одиннадцатилетнего?!

Тетя Шура, бросившая тело бабушки в подъезде, была не одна перед его глазами. Героику в быте, в повальной смерти хотелось видеть тем, кто довел город до апокалипсиса, кто отсиживался в теплых кабинетах и бункерах Смольного, не зная голода и лишений. В январе и феврале 1942 года в Ленинграде умерли сотни тысяч человек, и среди них четверо из квартиры 32.

– Что ели тогда? – спрашиваю блокадника Глазунова.

– Какую-то баланду. Желатин шел в пищу. Крупу тетя Ася приносила, каюсь, думаю, что мама мне подкладывала свой хлеб…

* * *

Спасение пришло, когда в дверь не закрывавшейся квартиры вошел человек с «Большой земли», получивший задание вывезти из города Илью, отца и мать. Поручение исходило от Михаила Федоровича Глазунова, главного патологоанатома Северо-Западного фронта. Сергей Федорович не дождался помощи брата. Но Илья попал в силовое поле Глазуновых, родни отца.

Раньше вывезти близких военврач не сумел, потому что находился после ранения в госпитале.

Ольга Константиновна подняться с постели без посторонней помощи не могла. Машина отходила от дома военно-медицинской академии, Летнего сада, где была квартира дяди. Племянника там ждала бабушка и тетя, Антонина Федоровна Глазунова.

Мать попросила сына принести из шкафа коробочку, где хранилась семейная реликвия. То была медная иконка, спасшая когда-то на Шипке деда: турецкая пуля не смогла пробить иконку, попав в грудь Константина Флуга.

– На, возьми на счастье. Я всегда с тобой. Мы скоро встретимся.

Илья впервые за все дни войны заплакал. Он понимал: мать его утешает, они расстаются навсегда. Знал, если не встают с постели, как отец, бабушка, тетя, дядя, то за этим следует смерть.

В подобные минуты в дни блокады наступал момент, когда люди расходились в разные стороны: одни – чтобы жить, другие – чтобы умирать. Все это понимали, но изменить обстоятельства не могли. Многие люди, испытавшие трагедию подобного разрыва, всю оставшуюся жизнь мучаются угрызениями совести.

«Я все время чувствую себя виноватой, потому что я-то живу… У нас были саночки, на них положили чемодан, в нем было столовое серебро, помню Юрин набор открыток из Третьяковки (их было у него много, чуть ли не сотня)… И вот я сзади санки толкала. А Юра остался дома: мама не могла его посадить, видимо, не могла, а идти он не мог. Не свезти было, видимо, его, я не знаю. Это был январь сорок второго года…»

Такими словами кается сестра пятнадцатилетнего Юры, собиравшего, как Илья, открытки. Девочке было в том январе восемь лет, ее мама спасла, а сына, увезя его открытки, оставила дома умирать, чтобы хотя бы дочь вырвать из лап смерти.

* * *

И одиннадцатилетний Илья, придя в себя, в госпитале после разлуки испытал подобное чувство, боль в сердце, душевный переворот. В письме матери от 30 марта 1942 года есть такие строчки:

«Я весь полон душевной муки и страданий. За тебя и за Атю (тетю Асю) болит сердце. За эти шесть дней все переменилось, т. е. переменился характер. Я понял, что такое родной дом и родная мать… АХ ЗАЧЕМ, ЗАЧЕМ Я УЕХАЛ ОТ ТЕБЯ И ОТ ТЕТИ АСИ?»

На следующий день тем же криком заканчивает письмо тете Асе:

«Атюничка, родная моя! ЗАЧЕМ Я УЕХАЛ, ЗАЧЕМ? Когда-то увижу вас, дорогие мои? Когда думаю об этом, подступают слезы».

Еще одно душераздирающее послание матери, утром 10 апреля, написано, быть может, в тот самый день, когда ее не стало.

«ЗАЧЕМ Я УЕХАЛ? ЗАЧЕМ Я ЭТО СДЕЛАЛ? Я бы видел сам, как ты умираешь, и мог попрощаться с тобой. Дорогая мать моя, драгоценная…

Прости, что изводил тебя до войны. Какое было время до войны – как сказка!.. Обними меня, родная. Плачу по ночам – чувствую, что тебя не увижу… Ой, золотая рыбка, поправься, умоляю тебя, не умирай, родимая…»

В эти страшные дни к ребенку пришла вера в Бога. У людей на войне такое случалось со многими, даже со стойкими атеистами, когда на них неожиданно и необъяснимо обрушивались страдания, потери, когда люди лишались вдруг всего дорогого. Тогда они вспоминали Спасителя, двери в заколоченные, порушенные, взорванные храмы…

Как раз в те трагические дни Сталин сделал послабление Русской православной церкви, вернул ей многие храмы, Троице-Сергиеву лавру, разрешил деятельность академий и семинарий, награждал священников за помощь Красной армии орденами.

Я не сразу поверил Илье Сергеевичу, что религиозным человеком стал он после своего спасения, в дни войны, что именно тогда, как он мне сказал, к нему явилась мысль уйти в монастырь. Сомневался, поскольку на мой вопрос – когда прочел Библию, он ответил резко: «тогда в Ленинграде я Библию не читал!». Однако, не читая, стал верующим, письма весны сорок второго к матери убеждают в правдивости его слов.

«…Темно, прощай, радость души. Часто разговариваю с Тем, что ты мне дала на прощание, а тебе дала Джабик (бабушка Елизавета). Да! Да! И говорю от сердца, и я стал теперь, как Вера Берхман».

А дала мама на прощание, как мы помним, медную иконку, спасшую дедушку на войне от пули… Портрет Веры Константиновны Берхман, в черном платке, Илья Глазунов напишет в 1954 году, а знал он ее с детства как друга семьи. Эта женщина, дворянка, лишилась в годы кровавой революции близких, ушла в монастырь.

Он молит Бога спасти мать, дает обет уйти служить Богу, если исполнится его мольба.

«О родимая, солнышко мое. Если я тебя увижу, то я дал клятву стать, как Вера Берхман. Темно. Прощай, солнышко».

Тогда же возникло у одиннадцатилетнего Ильи желание исполнить заветы матери, стать не только, как все в семье, образованным, изучить языки, но и «изучать книги священные, чтобы читать Библию». Он просит тетю в письме ее купить, если позволят обстоятельства.

Тогда же в переписке упоминается Евангелие и лик Божьей Матери, который отливал в холодной комнате бабушки потемневшей позолотой в минуты, когда с ней прощались внук и дочь: «Она открыла Евангелие и стала читать наугад. Выпало ее любимое место из Завета. Вдруг приоткрылась дверь. Пламя свечи заколебалось…»

…Обессиленную Ольгу Константиновну можно было погрузить в машину, которая привезла с фронта медикаменты и возвращалась на Ладогу. Почему машина не проехала за ней на Большой проспект? С помощью шофера и фронтовика, который повел Илью за руку к Летнему саду, можно было погрузить потерявшую вес женщину в автомобиль. Можно было за хлеб, карточки найти какую-нибудь «тетю Шуру», которая бы подсобила, ведь квартира находилась на первом этаже, преодолевать ни лестниц, ни этажей не требовалось. Но несчастная осталась умирать в холодной квартире. Почему? Может быть, не хотела оставлять жену покойного брата? Почему не попросила заехать за ней? Почему родственники мужа разлучили ее с сыном? Это вопросы, на которые ответа нет. Илье Сергеевичу кажется, что сказалась давняя неприязнь Глазуновых к матери, о которой шла речь в предыдущей главе. «Не захотели возиться, спешили сами уехать…» И у него не нашлось тогда таких, как в письмах, страстных слов, чтобы воздействовать на мать и родных, с которыми уехал из города.

* * *

После благословения матери Инна Мальвини, жена покойного дяди, проводила Илью, пройдя с ним квартал, до Большой Пушкарской улицы, дальше он двигался, держась за руку фронтовика. По улицам пробирались между высоких сугробов. Шли по безлюдному городу. На набережной увидели зенитные орудия. На белой Неве чернели фигурки редких прохожих. Реку форсировали по льду, сокращая путь.

В тот час не бомбили, не обстреливали город с Пулковских высот. Добрались до квартиры дяди у Летнего сада, поблизости находился дом, облюбованный чекистами. Илья слышал от взрослых, что катера разгоняли кровь, струившуюся в Неву из подвалов этого дома…

В квартире дяди-коллекционера ничего не изменилось. На стенах висели картины. Мебель и книги не пошли в топку. Ксению Евгеньевну, жену, Сергей Федорович вывез раньше. Так после долгой разлуки собрались вместе Глазуновы: бабушка, тетя Тоня и Илья.

Пока ждали машину, он рассматривал картину Рериха «Гонец». По заснеженной земле к замку на холме спешил, сгибаясь под порывами холодного ветра, одинокий путник…

Таким одиноким на свете почувствовал себя тогда Илья. На многих его картинах на протяжении десятилетий можно увидеть одинокую фигурку человека, идущего по набережной, по белому зимнему полю, по крутой лестнице, засыпанной метелями, тонущего среди черных волн, стоящего у полыньи, кричащего в ужасе среди пустого двора, бушующих черных волн морских… Мотив одиночества и тоски родился и окреп в те дни, когда пришла вера в Бога.

С Литейного проспекта машина направилась к «Дороге жизни» и промчалась по льду Ладожского озера, не провалившись на дно.

«Повезло. Попали в минуты ихнего передыха. Я по дороге посчитал, до нас машин десять пошло под лед! Да вот, слышите, опять летят!» – сказал шофер, закуривая дрожащими руками.

На пути к станции увидел Илья сожженные деревни, толпы беженцев, ждавших поезда. Увидел среди руин обгоревших стен кирпичные трубы, стоявшие могильными памятниками, одинокую старуху на пепелище. Так перед его глазами предстала картина народного горя, не похожая на ту, что видел летом по дороге из Вырицы.

* * *

Все биографы художника, описывая события после эвакуации на «Большую землю», изображают их так, как будто бы ребенок начал новую жизнь один-одинешенек.

«После месяца, проведенного в госпитале, Илья оказывается в маленькой деревне Гребло, затерянной „между небом и землей“ в дремучих новгородских лесах», – пишет один из них.

Другой еще лаконичнее:

«После госпиталя мальчик провел два года в тихом новгородском селе Гребло», – не видя разницы между понятиями «деревня» и «село».

В госпиталь Илья попал вместе с бабушкой и тетей. И ни на один день два последовавших года не оставался без опеки Глазуновых, понимавших, что теперь он круглый сирота, они за него в ответе.

Илья оказался в палате для фронтовиков. Один коротал с ним время, разговаривая по-украински. Другой, оставшийся без ног, молча страдал от ран, пока не умер. Третий, летчик с обгоревшим лицом, чудом выживший после тарана, кричал ночью, как в бою: «Огонь! Атака! Я – Небо! Я – Небо…»

Так увидел Илья ужасы войны фронтового происхождения.

Спустя месяц врачи поставили его на ноги, выздоровление совпало с приходом весны. Жизнь продолжалась, но теперь в Гребло, куда он уехал и увез песню о раненом матросе, умершем в госпитале. И ее я однажды услышал от Ильи Сергеевича, исполнявшего куплеты точно так же, как пели давным-давно со слезой, с надрывом.

На горизонте заря догорает,

Алый румяный закат,

А на груди у сестры умирает

Красный балтийский моряк.

Только сейчас от осколка гранаты

С раной его привезли

И в лазарет под его же шинелью

С палубы прямо внесли.

Врач подошел, покачал головою,

Тихо сказал: «Не жилец.

Нет, он не вынесет вражеской раны.

Скоро наступит конец».

В белом халате, забрызганном кровью,

Тихо сестра подошла,

В нем она узнала родимого брата,

Громко рыдать начала.

– Тихо – сказал он, – молчи, дорогая,

Тихо, не надо рыдать,

Нас там осталася целая рота,

Каждый готов умирать…

Некоторые из тех, кто не умер в госпитале, встречались потом Илье без рук, без ног, просившими подаяние пропитыми, хриплыми голосами:

– Дорогие граждане, матери и сестры, и девушки в том числе, помогите, кто сколько может! Спасибо, родные, спасибо, мать, спасибо, братики и сестрички!

Не помнит художник, где впервые услышал еще одну жалобную песню военных лет, не то в госпитале, не то в деревне, куда поехал с бабушкой. Но слова ее не улетучились из головы, поэтому я и записал их в один из недавних вечеров, когда книга была написана, вместе со многими другими песнями, анекдотами и эпизодами, достойными памяти людской.

Дай руку пожму на прощанье,

В голубые глаза загляну,

До свиданья, мой друг, до свиданья,

Уезжаю на фронт, на войну.

Там, в аду орудийного залпа,

Под губительным шквалом огня

Я тебя никогда не забуду,

Только ты не забудь про меня.

Это была новгородская деревня, хорошо знакомая дяде Михаилу Глазунову, где он снимал дачу. Если посмотреть на карту, то на ней видно, что находилось Гребло на таком же примерно расстоянии от Ленинграда, как Вырица, где снимал дачу Сергей Глазунов. Но война распорядилась так, что одна дача попала в зону оккупации, другая оказалась в тылу. Гребло привлекало горожан потому, что располагалось у чистой воды озера Великого, чьи берега попадают на географические карты атласов мира, поскольку тянутся на десятки километров. У деревни рос вековой бор. Значит, жизнь протекала в целебной атмосфере, что Михаил Федорович, как врач, ценил особенно.

Гребло за четверть века советской власти так и не сподобилось озариться светом «лампочек Ильича», избы не радиофицировали, так что громкоговоритель, как в Вырице, не доносил до крестьян голос Москвы. Что происходит на фронте, жители узнавали не сразу, прислушиваясь по ночам к артиллерийской канонаде и гулу моторов в небе.

А ты все та ж, моя страна,

В красе заплаканной и древней.

Эти слова Александра Блока использовал Илья Сергеевич как эпиграф, описывая Гребло.

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?