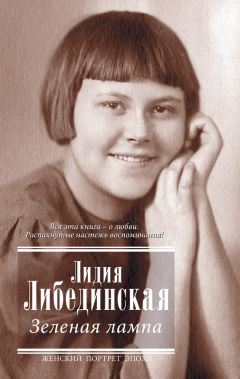

Текст книги "Зеленая лампа (сборник)"

Автор книги: Лидия Либединская

Жанр: Культурология, Наука и Образование

Возрастные ограничения: +12

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 9 (всего у книги 31 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]

…После ареста отца атмосфера в нашей семье изменилась, я очень любила отца, он уделял мне много внимания, и мне без него было плохо. Мама целые дни, а то и ночи на службе, работала корректором в газете «Красная Звезда».

Моя семейная жизнь не задалась. Почему? Кто знает? «Тайна сия велика есть», – сказано в Священном Писании. Казалось бы, все предпосылки для счастья: молодость, здоровье, взаимный интерес к занятиям друг друга. Муж мой был талантливый театральный художник. Он погиб молодым, весной 1943 года. Подхватил знамя из рук упавшего командира, повел бойцов в атаку и сам упал, сраженный вражеской пулей. Умный, красивый, стройный юноша, сколько их не вернулось с войны!..

Конечно, выпадали и у нас счастливые минуты. Андрей брал меня с собой за город на этюды. Мне нравилось часами тихо сидеть возле него, глядя, как он красиво и сосредоточенно работает, как загораются на сером холсте многоцветные краски. Внешне всё обстояло прекрасно. Он был внимателен и нежен и ко мне, и к дочке. Может, слишком ревнив. Но в двадцать лет это простительный недостаток. И все-таки в наших отношениях происходило что-то не так. Когда я поняла это, то в одно, не знаю уж, прекрасное ли утро запеленала Машку и, бросив всё, даже коляску, села с ней в такси и уехала к маме и бабушке в милый старый дом на Воротниковском.

Машка поступила в полное распоряжение моей бабушки, и, кажется, обе они были счастливы. В восемнадцать лет трудно быть нежной и заботливой матерью. Да я такой и не была. Я любила дочку, шила ей красивые чепчики и платьица, таскала по знакомым – благо она была очень хорошенькая. Недаром, когда я приехала в родильный дом, врач, насмешливо поглядев на меня, спросил: «А в куклы вы уже перестали играть?» Но одно я знала твердо: женщина, рожая ребенка, должна рассчитывать только на свои силы. Значит, нужно было думать о заработке. Брать деньги у человека, от которого я сама ушла, казалось мне несправедливым и неестественным.

И я работала. Жить было интересно. Очень интересно. Я писала стихотворные рекламы для московских магазинов (Семен Кирсанов отдавал мне часть своих заказов), отвечала на письма в редакции «Пионерской правды», вышивала, вязала. А с утра – на лекциях в Историко-архивном институте. Дома я бывала мало, и теперь мы – мама, бабушка и я – редко собирались вместе, всей семьей.

И вскоре дом Бруни стал для меня вторым родным домом.

В этом доме было много всего: детей и бабушек, картин и книг, стихов и музыки, гостеприимства и бескорыстия. Мало было жилплощади и денег. И совсем не было мещанства. Здесь никогда не разговаривали о нарядах и домашних работницах, не рядили о московских сплетнях, ими просто не интересовались. Зато, если узнавали, что где-то беда, кидались туда, не затем, чтобы выразить сочувствие, а для того, чтобы помочь. Здесь с благодарностью принимали радость и мужественно встречали горе.

Здесь не боялись никакой работы: чисто вымытый пол или до блеска протертое окно вызывали такое же горячее одобрение, как прозрачные и мечтательные акварели, созданные руками хозяина дома.

Я наслаждалась дружественной и легкой атмосферой, царившей в этой семье, многому у них училась и мечтала, что когда-нибудь и у меня будет такая большая и дружная семья.

Чем ближе я узнавала Нину Константиновну, тем больше восхищалась ею и удивлялась, как смогла она пронести незыблемые устои семейной жизни, умение устраивать праздники не только для многочисленных родных, но для столь же многочисленных друзей, через все тяготы быта (семья Бруни так и прожила до смерти Льва Александровича в двух тесных комнатах, в огромной коммуналке), материальные трудности и исторические катаклизмы.

В двадцатые годы Лев Александрович был объявлен «лишенцем» за то, что в годы Гражданской войны, находясь на Урале, нарисовал злую карикатуру на Ленина, и она имела несчастье попасть в Музей революции. А быть «лишенцем» означало не иметь права на участие в выборах, с этим еще как-нибудь можно было бы смириться, но ты еще лишался права на работу в госучреждениях, в том числе и преподавательскую, а вся семья теряла право на получение продовольственных карточек и нормальных жилищных условий.

Выручали бабушки: высокообразованные, владевшие иностранными языками, они давали частные уроки, занимались переводами… Но даже об этом тяжелом периоде вспоминали без злобы, с юмором. Помню, как кто-то из гостей спросил:

– А помнишь, Левушка, как ты пригласил меня на завтрак в семье лишенца? До сих пор помню, какие вкусные деруны нажарила Нина из мороженой картошки…

В музеях и картинных галереях акварели Льва Бруни занимают подобающее им место. Но не все знают, что он первый в России, вместе со своим другом, замечательным художником Владимиром Фаворским, именно в эти трудные годы организовал мастерскую монументальной живописи, сплотив вокруг себя художников-энтузиастов этого дела. И в самом начале тридцатых Лев Бруни уже получает государственные заказы: расписывает школы в Сталинграде, пишет фрески в Доме материнства и младенчества в Москве, а его роспись по шелку украшает Центральный московский Дом пионеров. Азербайджанский павильон, расписанный его кистью, был признан лучшим на предвоенной сельскохозяйственной выставке в Москве.

Я видела, как Лев Александрович с учениками целые дни проводил на строительных лесах под потолком Театра Красной армии, писал плафоны и фрески в этом непомерно огромном зале. Домой возвращался измученный, но удовлетворенный, пропахший и перепачканный красками, больше похожий на маляра, чем на художника. Но вот получен заказ на оформление книги Низами, и тончайшие линии ложатся на бумагу, словно вся изысканность и сладость Востока сосредоточилась в пальцах художника.

С молодости не жалел Лев Александрович ни времени, ни таланта, чтобы учить молодежь. С конца двадцатых годов, когда было уничтожено понятие «лишенец», начинается педагогическая деятельность Льва Бруни в художественных заведениях столицы и не прекращается до самой его смерти в 1948 году Множество учеников и учениц толпятся в тесных комнатах, и никому нет отказа в помощи и совете.

Лев Александрович любил, чтобы во время работы ему читали вслух. Однажды он попросил меня прочесть ему поэму Велимира Хлебникова «Ночь перед Советами». Я читала и время от времени взглядывала на него. Погруженный в работу, он внимательно разглядывал рисунок, подносил к глазам, потом отстранялся и взглядывал на него как-то сбоку, по-птичьи. Подолгу мыл кисточки в банке с водой и лишь изредка клал на бумагу чуть заметные линии и мазки. Но стоило мне хоть на минуту прервать чтение, как он тут же поворачивался в мою сторону, смотрел недовольно и вопросительно: устала, что ли?..

С детьми и учениками он был терпелив и ласков. Не прощал одного: безделья и лени. Когда один из сыновей бросил школу, Лев Александрович со всей беспощадностью выгнал мальчика из дома, не дав ему ни копейки денег. Однако проследил, чтобы ему помогли устроиться на работу. Несколько месяцев не желал он видеть сына и, только убедившись, что тот работает и продолжает учиться, помирился с ним.

Щедрость была органическим свойством его характера. Он раздаривал не только деньги или вещи, но с удовольствием дарил свои рисунки, что обычно художники делают неохотно.

Однажды он перебирал свои старые работы: акварели, наброски, зарисовки двадцатых годов, портреты старших детей, жены, друзей. Мы сгрудились вокруг него. Мое внимание привлек карандашный портрет Пастернака, натурная зарисовка. С кремового листка бумаги смотрел на меня молодой Борис Леонидович, худой, с густыми вьющимися волосами. Я невольно задержала в руках портрет. Лев Александрович бросил на меня быстрый косой взгляд, а когда просмотр был закончен и рисунки стали укладывать в папку, сказал коротко:

– Пастернака – Лидочке.

Тот, кому выпадало ходить с Львом Александровичем по художественным выставкам, получал огромное удовольствие. Обладая безукоризненным вкусом, он никогда не навязывал собеседнику своего мнения. Молча и медленно переходил от одной картины к другой и, приложив руку к левому уху, прислушивался, что говорят спутники. Но вот он задерживается возле картины, внимательно разглядывает ее, то отступая, то приближаясь, и говорит коротко:

– Молодец.

Он не сопровождает свою оценку восторженными эпитетами и восклицаниями, только иногда скупым жестом укажет на ту или иную деталь картины:

– Гляди-ка… – И сразу становится понятно, что привлекло его в картине, в чем он видит удачу художника.

Еще до нашего знакомства мне приходилось слышать много хорошего о Льве Александровиче от его детей и учеников, молодых художников. Но чем ближе я узнавала его, тем больше убеждалась: всё, что говорят о нем, лишь в ничтожной доле может раскрыть эту прекрасную душу и благородное сердце.

Материальные заботы об огромной семье уже много лет целиком лежали на плечах Льва Александровича. Но вот в 1934 году арестован старший брат, музыкант, художник и поэт Николай Александрович Бруни, человек трагической судьбы. Он окончил Петербургскую консерваторию. Учителя единодушно прочили ему концертную славу. Но заниматься концертной деятельностью Николай Бруни не стал. Новое увлечение: пишет стихи, печатает их и вступает в Цех поэтов, организованный Гумилевым. Начинается Первая мировая война, и он уходит на фронт добровольцем-санитаром, в петербургских журналах появляются его фронтовые очерки. А еще через год он заканчивает летную школу, и вот уже Николай Бруни в отряде первых русских летчиков. В сентябре 1917 года самолет разбивается. Второй пилот погиб сразу, у Николая Бруни еле-еле теплится пульс, переломаны все кости. Надежды на спасение нет. И вдруг ему видение: возле больничной койки стоит Дева Мария, заступница всех скорбящих. Она молча, чуть вопросительно смотрит на него, и Николай Бруни дает обет, что, если останется жив, примет сан священника. Он приходит в себя и стремительно начинает выздоравливать. Он исполнил обет. Получил приход в деревне, женился, стали рождаться дети.

Это были годы, когда шло жестокое гонение на церковь, на духовенство, на верующих. До 1927 года жили трудно, но сводили концы с концами. А в 1927 деревне срочно понадобилось овощехранилище, и церковь закрыли.

Переехали в Москву, два года бедствовали, перебиваясь случайными заработками. Но как-то Николай Бруни случайно встретил старого приятеля по летной школе и тот пригласил его поработать в авиационном институте – переводчиком с четырех европейских языков, которые он знал еще с детства. Работая в институте, он обнаружил незаурядные конструкторские способности. Жить бы да жить, даже две комнатенки дали в старом бараке неподалеку от института. Детей было уже шестеро: старшему сыну шел пятнадцатый год, младшая – годовалая.

Арестовали его 9 декабря 1934 года.

Узнав об убийстве Кирова, инженер Бруни сказал:

– Теперь они свой страх зальют нашей кровью…

Кто-то донес. И оказался Николай Бруни в лагере Чебью на реке Ухте. Работал лагерным художником, а в 1937 году, к столетию гибели Пушкина, получил зек Бруни почетный заказ: поставить памятник Пушкину в городке для надзорсостава и вольнонаемных. Памятник стал украшением поселка, а потом и города Ухты, и существует и поныне – распахнутый, свободный, словно вдыхая морозный воздух, откинув руку, сидит на скамье российский гений.

А создатель памятника – российский талант Николай Бруни – был расстрелян в феврале или марте 1938 года на лагпункте Ухтарка. Достойный представитель фамилии Бруни, он и в нечеловеческих условиях одного из страшнейших сталинских лагерей сумел внести свою лепту в многострадальное российское искусство!

Жена посылала телеграммы и запросы, ей отвечали: ждите… И она ждала до середины пятидесятых. А когда узнала правду, через несколько дней скончалась…

А тогда, в тридцатые, она надеялась. Но что бы она делала одна с шестью детьми, если бы не Лев Александрович?

Он безропотно взвалил на себя и эту ношу.

Семья имеет право жить лишь за сто километров от Москвы, и Лев Александрович покупает в Малоярославце половину дома – две небольшие комнаты. Летом сюда съезжалась вся семья, спали на чердаке и сеновале, а то и просто во дворе под открытым небом, варили картошку и каши, жарили на постном масле черный хлеб, жили дружно и весело – походы за грибами и ягодами, охота, пикники. Я счастлива, что и мне довелось принимать участие в этом малоярославецком братстве…

– У нашего папы восемнадцать иждивенцев, – с гордостью говорили старшие дети.

И никогда ни одной жалобы, всегда приветлив и ровен в обращении.

Вскоре после нашего знакомства у Нины Константиновны родился еще ребенок, к всеобщей радости это была девочка, Марианна. Поставить кроватку для новорожденной было в буквальном смысле негде. Племянник Миша сплел в Малоярославце корзинку из ивовых прутьев, и ее водрузили на радиоприемник, иногда корзинку с девочкой переносили на рояль. А так как гулять с Марьяшкой было некогда, то ее, тепло укутав, в этой же корзинке выставляли за окно на подоконник, предварительно крепко привязав корзинку к батарее центрального отопления. Окно находилось на пятом этаже, но туго спеленутая девочка безмятежно спала.

Я почти каждый день бывала в гостеприимном доме на Полянке, нередко оставалась там ночевать. Я полюбила всех его обитателей и подружилась со всеми. И с малышами, и со сверстниками моими, особенно со старшей дочерью Ниной, высоконькой, стройной девушкой с длинными черными косами. Нам всегда было о чем с ней поговорить, и нередко мы засыпали, обнявшись, поверяя друг другу извечные девчоночьи тайны. Поздно вечером возвращались с концерта или из гостей Нина Константиновна и Лев Александрович. Навсегда запомнился мне его ласковый, немного насмешливый голос:

– А наши Макс и Мориц уже спят… – И бережное, теплое прикосновение руки к моим волосам.

А сколько радости доставляло мне общение со старшим поколением семьи – Екатериной Алексеевной Бальмонт – она даже стала заниматься со мной французским языком – и с Анной Александровной Бруни, матерью Льва Александровича!

Анне Александровне (или, как ее называли многочисленные внуки, а вслед за ними и я, – Бабаня, Бабаничка) в сороковом году исполнилось семьдесят пять лет. Маленькая, подвижная, она всегда была чем-то занята, что-то писала или читала. А в молодости первая в России она перевела на русский язык Кнута Гамсуна – это ей обязаны мы знакомством с «Викторией» и «Голодом». Под разными псевдонимами печатала она в журналах собственные стихи и повести. До конца жизни не переставала интересоваться современной литературой. Мы, молодежь, без конца читали ей наши несовершенные стихи, и она не уставала нас слушать, была строгим и справедливым критиком, и мы очень дорожили ее мнением.

Мне вспоминаются летние военные ночи 1941 года. Рев сирены, гул самолетов. Мы с Бабаней одни в квартире, ей трудно спускаться в убежище. На лице ее ни тени страха. Она рассказывает мне о литературных салонах предреволюционного Петербурга, о Башне Вячеслава Иванова, о встречах с Блоком и Белым, Гумилевым и Ахматовой, Волошиным и Брюсовым, о богоискательстве, спиритических сеансах и теософских кружках. Увлекшись разговором, мы забываем о том, что каждую секунду бомба может упасть на крышу и навсегда прервать нашу беседу. Отбой. Можно немного поспать.

А однажды за утренним чаем Анна Александровна смущенно говорит, обращаясь к сыну:

– Понимаешь, Левушка, мне сегодня приснились стихи… – Она умолкает, легкая розовая краска заливает ее лицо: – Такие неприличные…

Мы смотрим на нее с изумлением.

– Да, да, неприличные, но ничего, послушайте:

Гитлер, Геббельс, Геринг, Гесс —

Все, конечно, заодно,

Всех бы их сложить под пресс, —

Все на «г» и все говно!

Последнее слово она не произносит. Лев Александрович от души смеется:

– Ох, ты наша патриотка… По-моему, это надо послать в «Окна ТАСС»…

И Анна Александровна вторит ему веселым смехом.

Война принесла много горя в семью Бруни. Старший сын, Иван Львович, еще осенью 1940 года был призван в армию, сначала служил в Монголии, но весной 1941 года их часть перебросили на запад, перестали приходить письма. Начало войны Иван Бруни встретил на границе. В середине июля был тяжело ранен под Борисовом и привезен в Москву, в госпиталь. Врачи самоотверженно боролись за его жизнь – было сделано несколько тяжелейших операций. Лев Александрович целые дни проводил возле сына. Я дежурила в госпитале днем и ночью, Нина Константиновна с детьми весной уехала в Крым, нужно было хлопотать, чтобы им разрешили вернуться в Москву.

Ушел добровольцем на фронт второй сын – Лаврик, почти еще мальчик, необыкновенно одаренный, именно на него возлагал Лев Александрович надежды, что он продолжит семейные традиции и станет художником. Надеждам сбыться было не суждено – Лаврентий Бруни пал смертью храбрых в 1944 году.

Традиции семьи неожиданно продолжил старший сын – Иван. Неожиданно потому, что, по его собственному признанию, ни в детстве, ни в юности особого интереса к изобразительному искусству не проявлял – увлекался поэзией, писал хорошие стихи, переводил. В семье думали, что он пошел в своего деда, Константина Бальмонта.

Поправившись после тяжелейшего ранения, он, однако, остался в армии, сначала рядовым, а потом командиром взвода разведки. Был еще дважды ранен, но демобилизовался лишь после войны.

«Начал я рисовать неожиданно, – вспоминал сам Иван Львович. – В 1943 году наша бригада находилась на переформировании. Сидели в избе. Часами нечего было делать. Я и стал пробовать рисовать портреты солдат. И вдруг получилось похоже… Эти портретики солдаты вместо фотографий посылали в письмах домой. Я даже отладил соответственный стандартный размер – под конверт».

Он сообщил отцу о своем новом увлечении, и тот со всей серьезностью отнесся к тому, что сын занялся рисованием. Сохранились письма Льва Александровича, в которых он дает Ивану профессиональные советы. «Пиши и спрашивай…» – заключает он почти каждое письмо.

Иван Бруни через всю свою долгую художническую жизнь – он стал народным художником России и академиком Российской академии художеств – старался исполнять советы отца, хранящиеся в его письмах.

После демобилизации Иван Бруни учился сначала в Академии художеств в Риге, затем в Институте им. Сурикова. «Начал поздно, – вспоминает Иван Львович. – Со мной учились люди на десять лет меня моложе. В 1948 году ушел из института – умер отец, нужно было кормить семью, а нас было пятеро…»

Вот такие они, Бруни, – чувство ответственности за семью для них превыше всего, потому, наверное, в их роду нет плохих людей.

Иван Львович скончался осенью 1995 года, оставив после себя большое художественное наследие – акварели и рисунки, портреты и пейзажи, великолепную книжную графику. Его иллюстрации к своим книгам высоко ценили такие писатели, как Александр Твардовский и Эммануил Казакевич.

В музее Бориса Пастернака в Переделкино хранится рисунок Ивана Бруни: «Пастернак на смертном одре», а в Петербурге в мемориальной квартире Александра Блока можно увидеть рисунок Льва Бруни, запечатлевшего скончавшегося поэта. И как не вспомнить, что в трудные дни 1921 года священник Николай Бруни отслужил в церкви панихиду по Александру Блоку…

Нет на свете Льва Александровича и Нины Константиновны, нет Ивана Львовича, но фамилия Бруни продолжается в многочисленных внуках и правнуках, продолжается и высокая традиция служения российскому искусству. Среди талантливых молодых художников мы видим имя Лаврентия Бруни, сына Василия Львовича, того самого Васи, которого я впервые увидела четырехлетним в полосатой пижамке за праздничным столом.

Наверное, если бы Антонио Бруни, в конце XVIII века приехавший в Россию, мог увидеть своих потомков, душа бы его преисполнилась гордой радостью.

28Почему все тревожные мысли набрасываются на людей в пять утра?! Пожилого человека они будят, заставляют вскакивать с постели, немедленно браться за дела. В молодости – по-другому. Тревога продирается сквозь толщу здорового сна, переворачивает тебя с боку на бок, мысли путаются и сливаются, но в конце концов сон побеждает.

Вот и я ворочаюсь в постели, с рассветным ужасом вспоминая, что близится весенняя сессия, а я еще не начинала читать Ключевского, что лежат недописанными рекламы для Мосторговли, что я никак не могу найти точную рифму к слову «Мосторг» – разве что «восторг», – но изделия, которые продавали эти магазины, редко вызывали подобные чувства, и потому рифму использовать было невозможно. Скоро лето, надо для Машки снять дачу, значит, нужны деньги… лекции сегодня, как назло, вечером, а мне так хотелось послушать по радио трансляцию торжественно-траурного заседания, посвященного десятилетию со дня смерти Маяковского. В общем, всё плохо и даже непоправимо, но сон наваливался и растворял на какое-то время эту непоправимость, всё исчезало, а потом в мысли о даче вплетался шум коктебельского прибоя. Откуда-то возник белый волошинский дом на том безлюдном берегу, и как хорошо было бы Машку отвезти туда… Но дом исчез, всё поплыло, смазалось, и том Ключевского стал очень тоненьким, и было непонятно, почему я до сих пор не прочла его, каких-нибудь сорок – пятьдесят страниц… Вот сейчас сяду в трамвай и прочту… Трамвай со звоном приближался к остановке, шел прямо на меня, но вдруг почему-то промчался мимо. Я рванулась за ним… Наверное, телефон звонил очень давно, потому что, когда я, заспанная и босая, взяла трубку в полутемной передней, голос в трубке был сердитый:

– Не в традиции «лефов» так долго спать!

Может, сон продолжается?

– Алло? Ты слушаешь?

– Да.

– Говорит Асеев. Сколько тебе лет?

– Восемнадцать, – неуверенно ответила я, уже ничему не удивляясь.

– Восемнадцать?! Многовато… – В его голосе послышалось сомнение. – Когда ты успела вырасти?

Я молчала. Что ответить на такой вопрос?

– Алло! Ты слушаешь? – снова нетерпеливо спросил он.

– Да, да!

– Слушай внимательно. Сегодня на Триумфальной состоится закладка памятника Володичке. Я буду на митинге…

– Выступать?

– Нет, выступать будут «раппы». Я присутствую. Но не в этом дело. У каждого памятника должно быть назначено свидание. Первое свидание. Первое свидание у памятника Маяковскому хочу назначить я. Женщине очень молодой и которая пишет стихи. Поэзия и молодость, понятно?

– Да.

– Стихи-то ты пишешь… – Снова колебание в голосе. – А вот лет многовато. Я думал, тебе еще шестнадцать.

Я чувствовала себя виноватой, что выросла, но помочь ничем не могла и потому молчала.

– Что ты всё молчишь? Ну восемнадцать так восемнадцать! В два часа открытие. Когда окончится митинг, все разойдутся, жди меня у самого камня. Поняла?

– Да.

Трубка щелкнула, и в передней стало сразу темно и холодно.

Николая Николаевича Асеева я знала с детства. Он часто приходил к нам с Алексеем Крученых и, когда они играли в карты, усаживал меня рядом с собой, уверял, что я приношу ему счастье. Из выигрыша полагалось мне двадцать копеек. Для меня тогда это были большие деньги!

В последние годы у нас мало кто бывал, и потому Асеева я видела редко – разве что на днях рождения Крученых, не мудрено, что он не заметил, как я выросла. Чужие дети растут быстро…

Неожиданное свидание взволновало меня. Было еще только восемь утра, а мне казалось, что я ничего не успею и обязательно опоздаю на площадь. Единственная косметика, которую признавали в восемнадцать лет женщины моего поколения, было мытье головы. Хочешь казаться красивой – вымой лишний раз голову, можно даже под краном, холодной водой. Конечно, я так и сделала. Потом постирала и высушила утюгом белые носочки и пеструю крепдешиновую косынку – высший шик конца тридцатых – начала сороковых годов. Туалет был готов.

День был теплый и серенький, тихий и светлый. От нашего двора до Триумфальной площади ходу десять минут, но я, конечно же, вышла гораздо раньше. Весенний мягкий воздух забирался под пальто, под платье, свежевымытые волосы блестели и разлетались, от косынки пахло паленой свежестью. Хорошо!

Я медленно шла по родным переулкам, мимо знакомых домов, мимо нашей школы, и мне казалось, что прожита длинная-длинная жизнь, всё время хотелось что-то вспоминать…

Вдруг вспомнилось, как Крученых принес мне книжку Маяковского «Что ни страница, то слон, то львица». «Этот зверь зовется лама. Лама-дочь и лама-мама». Почему эти простые строчки вдруг открыли мне всё про этих добрых зверей? Они любят друг друга, у них нежные сердца и грустные глаза… Как мы любили стихи Маяковского! «Лошадь, деточка…»

Давно ли на улицах Москвы было много-много извозчиков, они стояли на углах и перекрестках, поджидая седоков. Мы, дети, таскали из дому хлеб и кормили со своих маленьких ладошек понурых лошадей. Лошади бережно и деликатно брали хлеб мягкими и теплыми губами, взглядывали на нас признательно, по-детски. И так хотелось сказать: «Лошадь, деточка…» И мы говорили между собой, что, наверное, Маяковский очень добрый, что он думает о том, как живется нищему щену, и ламе с мамой, и больной лошади…

И вот теперь в Москве будет поставлен памятник любимому поэту! Я огляделась вокруг и впервые задумалась над тем, как изменилось всё вокруг – куда-то девался булыжник и белые каменные плиты тротуаров, переулки оделись в асфальт. Тверская уже не Тверская, а улица Горького. По ней один за другим пробегали троллейбусы, а давно ли их было пять на всю Москву, и мы подолгу стояли в очереди, чтобы прокатиться на этом детище, родившемся от брака трамвая и автобуса. Исчезли Триумфальные ворота, и площадь уже не Триумфальная, теперь она будет носить имя Маяковского. Срыт старый круглый скверик-пятачок, куда мы бегали зимой с коньками и санками.

Сегодня эта неприютная, наглухо заасфальтированная, без единого деревца площадь празднично нарядна. Легкий ветер надувает алые паруса транспарантов и плакатов. Белые буквы вгибаются, шевелятся, кажутся живыми, звучащими:

Я всю свою звонкую силу поэта

Тебе отдаю, атакующий класс!

На здании Театра сатиры огромный портрет, так знакомый с детства. Он много лет висит над моим письменным столом, я взглядываю на него, и сразу площадь кажется мне большой комнатой, обжитой и уютной.

Народ всё прибывает – идут делегации московских заводов, фабрик, учреждений, Красной армии.

Я протиснулась в центр площади, поближе к сколоченной наспех трибуне. Прямо передо мной маленький пестрый островок анютиных глазок, а среди цветов – прямоугольный гранитный камень, бережно завернутый в яркий бархат и перепоясанный алой лентой.

Стрелка на площадных часах деление за делением, минута за минутой прыгает к двум. На трибуну поднимаются люди. Прежде всего разыскиваю взглядом Николая Николаевича. Да, я выросла, а он постарел, при ярком свете дня это особенно заметно. Волосы, расчесанные на косой пробор, поседели и поредели, морщины легли под глазами и в уголках губ – недавно он отпраздновал свое пятидесятилетие. Но во взгляде по-прежнему молодая неуемность, пальто песочного цвета по-мальчишески распахнуто, он мнет в руках светлую кепку.

Следом за Асеевым на трибуну поднимается Александр Фадеев. Я с ним не знакома, но несколько раз слышала его выступления. Фадеев – это «раппы». «Лефы» не любят «раппов», и у нас дома о них говорят примерно так, как писал Аполлон Григорьев о писателях, группировавшихся вокруг некрасовского «Современника». Но мне Фадеев нравится – высокий, ладный, с развернутыми широкими плечами и темно-красным (когда он успел загореть?) обветренным лицом. Большими руками он перекладывает какие-то бумажки на перилах трибуны. С интересом разглядываю сестер Маяковского – они очень похожи на брата, крупные, тяжеловесные. Еще какие-то люди в темных негнущихся пальто и мягких шляпах толпятся на трибуне.

Митинг проходит быстро. Звучит высокий глуховатый голос Фадеева, разворачивают бархат, и на скромном камне открывается надпись: «Здесь будет поставлен памятник лучшему и талантливейшему поэту советской эпохи – Владимиру Владимировичу Маяковскому».

Толпа редеет медленно. Люди подходят к камню, перечитывают вслух надпись, переговариваются. А Николая Николаевича всё нет. Вот я уже одна на площади, милиционер поглядывает на меня подозрительно. Может, Асеев забыл? Я пристально смотрю на часы, стрелка прыгает рывками, упруго. Минута, две, три… Вот он! Асеев спешит через площадь, пальто всё так же по-молодому распахнуто, в руках маленький букетик привядших крымских цветов.

– Всё по форме! – весело говорит он. – На свидание положено приходить с цветами. Но, оказывается, в апреле в Москве это не так-то просто!

Мы смеемся и кладем цветы на ровный край камня. Николай Николаевич смотрит на часы и говорит торжественно и насмешливо:

– Запомним: четырнадцатого апреля одна тысяча девятьсот сорокового года в пятнадцать часов восемь минут по московскому времени состоялось первое свидание у памятника гениальнейшего поэта современности – Владимира Маяковского!

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?