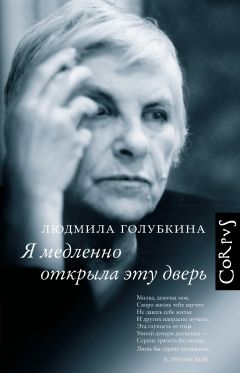

Текст книги "Я медленно открыла эту дверь"

Автор книги: Людмила Голубкина

Жанр: Кинематограф и театр, Искусство

Возрастные ограничения: +12

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 3 (всего у книги 21 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]

Ежедневно мама водила меня туда в «немецкую группу». Тогда в больших городах они были довольно распространены. Их создавали, как правило, бывшие гувернантки и бонны, застрявшие в России и оставшиеся после революции и ликвидации НЭПа без средств к существованию. Наша, насколько помню, даже плохо говорила по-русски. В группе было шесть-восемь детей дошкольного возраста. Мы проводили в саду часа четыре – гуляли, играли и заодно обучались языку. Бонна разговаривала с нами только по-немецки, и к концу своего пребывания там я довольно бойко болтала, еще больше понимала. Конечно, на элементарном уровне. Потом всё забыла.

Каждый приносил с собой завтрак и салфетку, зимой – чай в термосе. Было очень весело пристроиться где-нибудь на скамейке, разложить на коленях салфетку и поглощать бутерброды, запивая горячим чаем. Если холодно – шли греться в оранжереи: там было тепло, влажно, над головами неподвижно стояли пальмы, и к каждой была прикреплена деревянная табличка с названием на латыни и русском.

Прежде чем отправить в рот первый кусок, нужно было по-немецки назвать, что именно собираешься проглотить, попросить разрешение начать завтрак и пожелать друг другу приятного аппетита. Это тоже превращалось в увлекательную игру. Вообще, мы любили ходить в группу. Бонны были профессионалами своего дела. Они знали множество игр, наивных и старомодных, но для нас неизменно интересных. Например, игра «в фигуры». Каждый должен задумать персонажа и постараться позой изобразить его, а остальные угадать, что или кого ты изображаешь.

Однажды я задумала памятник Сталину, идущему с вытянутой перед собой, сжатой в кулак рукой. Мне казалось, я очень выразительно передала фигуру, которую где-то видела. Напряглась, сделала значительное лицо.

Бонна одобрительно захлопала в ладоши. «Отлично, отлично, – сказала она, – смотрите, как точно Мила изобразила разбойника! Видите, какое у него злое лицо, и кулак выставлен вперед, точно он грозит кому-то».

Я была обескуражена, но почему-то промолчала.

Или письмо, написанное папе в какой-то санаторий:

2 февраля 1941 г.

Милый, дорогой пленник!

Когда же кончится твое заточение? Тебя, очевидно, решили вылечить на всю жизнь, а жизнь твою продлить до 150 лет.

Как раз на днях у меня с Милой была беседа на эту тему. Она решила выяснить, каков предел человеческой жизни. Я ей сообщила, что на Кавказе были старики, которые прожили до 140 лет. Тогда она пожелала мне прожить столько же. Я постаралась нарисовать, насколько могла, яркую картину того безотрадного существования, когда мне будет 140, ей 110, а, предположим, ее ребенку 85 лет и т. д. Она весело заявила, что ничего страшного нет, мы все будем получать пенсию (ведь ее няня в Нальчике тоже получала пенсию). На этом наша беседа кончилась.

Я сделала вывод, что, очевидно, нужно прожить несколько больше, чем она прожила, для того, чтобы понять, что прожить до 140 лет совсем не весело…

16

В то время вопросы устройства мироздания уже начали всерьез занимать меня. Кроме проблемы долголетия, о которой пишет мама, больше всего меня волновала бесконечность пространства. Я не могла себе представить, как это так устроена вселенная, что у нее нет конца. Помню, мама спокойно сказала: «Ну а представь себе, что мир кончается. И что там? Забор? А за забором?» Тут мне сделалось совсем страшно.

Иногда перед сном я задумывалась об этом, и тотчас начиналось головокружение. Мир, состоящий из множества точек, кружился вокруг меня, как будто я лечу куда-то в бесконечность. Надо было срочно очень сильно зажмуриться, чтобы остановить вращение, иначе подступала дурнота и ужас.

Это продолжалось довольно долго. Несколько лет. Потом как-то само собой кончилось. Наверное, другие вопросы стали волновать больше.

Я рано научилась читать, лет в пять. Специально никто не учил. Кто-то подарил кубики с азбукой. Я спрашивала, где какая буква. Мама показывала. Потом я начала складывать слова, потом стала произносить их вслух. Потом перешла к книжкам. Довольно долго читала по буквам. Мой сосед Женя с чувством превосходства объяснял, что читать надо по слогам, но у меня не получалось. Переход к беглому чтению случился как-то незаметно. Помню, что Женя всё еще читал по слогам, а я уже одолевала целые книжки.

Всякие Барто и Михалковы недолго занимали место в моей жизни. Память была великолепная, и я запоминала стихи наизусть со второго прочтения.

В ход пошел Пушкин, русские народные сказки, журнал «Мурзилка». В семь лет, в год начала войны, мама выписывала мне «Пионерскую правду».

Уже в ту пору книги для меня стали любовью и необходимостью. Помню немыслимые страдания, когда забыла на пляже в Нальчике подаренную мне детскую повесть под названием «Генрих начинает борьбу». Это был рассказ о немецком мальчике, сыне антифашиста, который прятал подпольщиков в шкафу с двойными стенками. Что там еще происходило с этим Генрихом, память не сохранила, но потеря книги была первым моим серьезным детским горем.

А любимым произведением надолго стал «Дон Кихот», прочитанный в то же предвоенное лето, правда, в адаптированном варианте, в издании «Детгиза».

Жизнь среди взрослых, раннее чтение и одинокое размышление над прочитанным создали среду, в которой вопросы бытия волновали меня не меньше, чем события детской жизни.

Я часто думаю о том, что в детстве мне очень не хватало окружения, друзей, прочного уклада жизни, который помогает ребенку освоиться в этом огромном мире и почувствовать себя в безопасности.

Тогда я этого не понимала. Мне было довольно того, что мама рядом. О других возможностях я даже не подозревала. И только позже, уже став взрослой, поймала себя на том, что, читая книги или слушая рассказы о чужом счастливом детстве, всякий раз как-то странно волнуюсь, даже тоскую.

Особенно задела меня книга Татьяны Александровны, в которой так ярко и выразительно описан дом Луговских, где вырос мой отец, где дети и взрослые жили в таком неразрывном единстве и любви, что уже одного этого могло хватить на всю оставшуюся жизнь, как бы она ни сложилась.

Вероятно, поэтому я так долго тянула со своей собственной неудавшейся семейной жизнью, всё пыталась что-то наладить, создать уют, какие-то праздники, семейные обеды по выходным, чтения за столом под низким абажуром.

Мне хотелось, чтобы у моих детей был дом, воспоминание о котором согревало бы их долгие годы. Но опыта такого у меня не было, и эта цепочка оборвалась и в моей, и в их жизни.

Но всё же моё детство никак не назовешь печальным. Мы жили в нежности и согласии. Мама ни в чём не стесняла мою самостоятельность. Она была удивительно тонким и деликатным человеком. Ни в детстве, ни потом не помню случая, чтобы она спросила, куда я иду. Только интересовалась, когда меня ждать. Это называлось «когда начинать волноваться?»

Я сама всегда охотно и подробно рассказывала ей о том, что видела и пережила. И она замечательно слушала, ей всё было интересно и всё важно.

Она никогда ничего мне не запрещала. Предупреждала, да. Давала оценку: это хорошо, это плохо. Спокойную такую оценку и очень твердую. Притом в маме было великое качество: она никогда никаких счетов не предъявляла жизни. Она была полна любви и доброты.

Мне кажется, я и сейчас многое на свете меряю этими изначальными мерками. И хотя я столько раз оступалась и отступала, столько наделала ошибок, о которых горько и тяжело вспоминать, в чём-то главном я выстояла и не растеряла этих надежных ценностей, простых истин, лежащих в основе всего.

17

Летом границы мира расширялись. Мне принадлежали поляны и горы, и шиповник на склонах, и мутная быстрая речка в долине, и куры, роющиеся в пыли, и сама эта мягкая пыль.

Я очень рано постигла протяженность и разнообразие мира. Вокзалы, поезда, грузовики, ночевки в чужих домах и на случайных квартирах, вещи в чемоданах, крик незнакомых петухов за окном. Приезжали почему-то чаще всего в темноте, а утром шагнешь за порог – и всё новое, даже холодок рассвета, и за горизонтом таится что-то, и еще что-то, и еще.

Мои дети мало ездили и почти совсем не знают страну. Наверное, моя вина. Суетливая и самодостаточная кинематографическая жизнь мало оставляла времени на то, чтобы подумать об их будущем. Я не передала им любви к русской земле, ее тихим городкам, неказистым деревням, большим и малым рекам, далям, полям. Впрочем, почему только русской? Я люблю Кавказ, Среднюю Азию, Украину, Крым. Куда только не забрасывала меня жизнь и неутомимая жажда путешествовать. Раньше казалось, разбуди меня среди ночи и спроси: «Хочешь в Тьмутаракань?» – я бы ни на минуту не задумалась и сказала «Да!»

Вероятно, эта легкость на подъем досталась мне от родителей. Их поколение не знало тяжести и замкнутости дома. Им был открыт весь мир. То есть, конечно, не весь. Большая часть этого огромного мира была им недоступна, как космос и вселенная. Отцу еще удалось поездить по Европе, а мама никогда не побывала за границей. Какое странное понятие «за границей». Оно существует, наверное, только в советском сознании. Никогда европеец или американец не скажет, что был в «заграничной» поездке. Был во Франции, вернулся из Испании, Италии, Перу… У нас – как будто побывал в другой реальности, отделенной глухой стеной. Теперь это, правда, ушло, но словечко осталось – может быть, навсегда.

А страна им была открыта вся. И не для туристических поездок – для работы, жизни. Везде были нужны люди, специалисты, рабочие люди. Им ничего не стоило подняться, поехать работать в Сталинабад (бывший и нынешний Душанбе), в Свердловск, на Алтай… Отец был в Туркмении, Таджикистане, Дагестане, Белоруссии. Да где он только не был. Его письма к сестре Татьяне – почти каждое из нового места. Письма молодые, бодрые, чуть по-мальчишески хвастливые. Полные новых впечатлений. Как часто, перечитывая их, я завидовала этому захлёбу, свежести. Всё впервые и всё в радость. Наверняка многое не было столь безмятежным. Но очень хотелось видеть именно так. Позднее умолчания выплыли в поэмах «Середины века», особенно в первых вариантах, написанных в Ташкенте во время войны. Свойство его молодой натуры – хотелось, чтобы всё было разумно и внушало надежду. Им всем хотелось верить в светлое будущее.

Но, как мы теперь знаем, это продолжалось недолго. Наступили другие времена. Я этих времен не помню – в 37-м мне было четыре года. И по письмам отца судить трудно. Их стало меньше, они сделались скупее, касались, как правило, только личного. Иногда только проскальзывали фразы вроде «у меня был трудный год». Если посмотреть по датам, станет понятно, что писалось это в то время, когда его прорабатывали за книгу «Страдания моих друзей». К тому же времени относится отчаянное письмо Фадееву, где отец как бы признавал свои ошибки и в то же время не мог скрыть, что находится в полном недоумении – почему? За что? Мама пыталась ободрить его. Но она была очень далека от всех этих проблем – тихая, скромная интеллигентка, занятая своим неброским делом и нелегким бытом. Впрочем, это только мои догадки. Мы с ней никогда не говорили об этом. Почему, почему мы никогда не говорили? Берегла она меня или просто не чувствовала с моей стороны никакого интереса? Теперь уже не спросишь.

Только под конец жизни рассказала одну историю. Она была уже тяжело больна. Говорила с трудом. Понимала, что идет к смерти. Может, поэтому и рассказала. Не хотела, чтобы это ушло с ней.

Дело было в году 38–39-м, в Тагенекли. Однажды в конце рабочего дня к ней в методкабинет зашли двое мужчин. Мама была занята, окружена людьми, но сразу отметила этих двоих, почувствовала, что не из туристов. Держались по-другому, что ли.

Наконец народ разошелся. А эти всё сидели.

– Мне надо закрывать кабинет, – сказала она.

– Закрывайте. Только с этой стороны.

И предъявили удостоверения ЧК или ГПУ. Мама похолодела.

– Не бойтесь, мы не за вами, – улыбнулся тот, что помоложе. – Поговорить надо.

Старший, не спрашивая разрешения, спокойно сел за мамин стол и закурил.

– В кабинете не курят, – строго сказала мама, хотя всё у нее внутри дрожало от страха.

Старший с любопытством взглянул на нее и поискал глазами, обо что погасить папиросу. Мама подвинула к нему блюдечко.

Младший остался сидеть, где сидел. Мама стояла между ними. Их это не смущало.

– Вы имеете дело с интеллигенцией, – начал старший. – Нас интересует, о чём они думают, о чём говорят, что их устраивает, чем недовольны. Внимательно слушайте разговоры, записывайте и передавайте нам.

Замечу, что туризмом тогда, действительно, увлекались только интеллигенты.

Мама судорожно искала выход из положения. И вдруг ее осенило.

– К сожалению, я не могу вам пригодиться. Я плохо слышу.

Они недоверчиво взглянули на нее.

– Как же вы работаете с людьми?

– Когда ко мне обращаются, тем более смотрят на меня – я всё разбираю. А разговоры не слышу. У меня осложнение после гриппа.

Мама говорила правду, и они это почувствовали. Помолчали. Потом старший сказал:

– Попробуйте записывать, о чём они с вами разговаривают.

– Со мной говорят только по делу. Вы же слышали. Я для них посторонний человек. К тому же начальство, хоть небольшое. О том, что вас интересует, со мной никто говорить не будет.

– А что нас интересует? – живо спросил младший.

– Ну, всякие антисоветские разговоры. Я же понимаю.

– Не только, – вяло возразил старший. – Все-таки попробуйте. Мы будем держать с вами связь.

Они явно потеряли к ней интерес. Небрежно попрощались и ушли.

Потом еще раза два в самое неожиданное время появлялся младший. Спрашивал, нет ли чего-нибудь новенького.

– Нет, – коротко отвечала мама.

Ее оставили в покое. Но мама всё равно жила в постоянном напряжении, пока не вернулась в Москву.

– Ты очень боялась? – спросила я.

– Очень. Больше всего я боялась, что меня арестуют и ты останешься одна в чужом краю, никому не нужная. Я даже хотела написать Луговскому, чтобы он забрал тебя, если что. Но побоялась. Письмо могли прочесть. Я слышала о таких случаях. А я не хотела навредить ему. Ведь там никто не знал, чья ты дочь.

Она помолчала и добавила:

– Впрочем, они всё знали, как я теперь понимаю.

– В какой ужасной стране ты жила, – воскликнула я.

Мама подняла на меня глаза.

– А ты что, в другой стране живешь?

– Конечно, – не очень уверенно ответила я.

– Посмотрим… Я, впрочем, не доживу.

Мама умерла в 1974 году. Как я, в сущности, мало знала о ней, прожив бок о бок большую часть своей жизни.

18

Летом 1941-го мы с мамой отправились на озеро Селигер. Там была недавно созданная туристская база – палаточный городок на самом берегу, столовая, она же клуб, где на втором этаже находился мамин «методический кабинет» с картами на стенах, книгами и почему-то чучелами разных зверей, заспиртованными рыбами, пресмыкающимися, разными гадами. Это было моё царство, я могла проводить там всё свободное время. Правда, его было очень мало. Ведь мне принадлежало и всё озеро – огромное, тогда очень чистое, одно, думаю, из красивейших в мире, с большой лодочной пристанью, где были и байдарки, и шлюпки, и яхты. Моими были зовущие дали и почти девственный лес с еле заметными тропинками, полный ягод, грибов и всякой живности. Ежи заходили прямо в палатки, ночами топотали по доскам деревянного пола, птицы вспархивали с каждого куста, дорожку перебегали зайцы. Иногда забредали крестьяне из дальних деревень и с туповатым недоумением разглядывали веселых горожан в трусах и майках, которые бездельничали и рассекали на лодках спокойные воды озера. Раз или два в неделю причаливали катера с очередными туристами и свежей почтой, в том числе моей «Пионерской правдой».

Катер, привозивший почту, я ходила встречать сама. Газета пахла свежей типографской краской. Этот запах очень волновал меня. Всё было праздником – путешествие к пристани по утренней сырой траве, газета, поданная с борта прямо мне в руки, первые прочитанные строчки и впереди длинный день, который так удачно начинался.

22 июня у мамы был выходной. Мы заранее условились провести его вдвоём на озере. Встали рано, чуть не в шесть, взяли на базе двухместную байдарку и отправились. Гребли поначалу усердно, потом лениво. Озеро было удивительно спокойное – расстеленная скатерть. Заря окрасила всё вокруг в розовый цвет. С поднятой лопасти весла срывались розоватые капли и глухо шлепались о чуть встревоженную гребком водную гладь. Тишина стояла такая, что даже эти мягкие звуки казались лишними, почти неприятными. И вокруг – никого. Никого-никого. Как будто мы одни на всём белом свете. Я тогда еще не знала про всемирный потоп и про Ноя, но, думаю, подплывая к Арарату, он чувствовал себя примерно так же.

Помню, мне даже стало немного страшно. И я запела мамину любимую песню «По долинам и по взгорьям…». Мама подхватила. Хорошо, что нам никто не встретился: ни у мамы, ни у меня совершенно не было слуха. «Наливалися знамена кумачом последних ран…» – весело и фальшиво пели мы.

Солнце поднималось выше и выше, но от воды веяло свежестью, и нам не было жарко.

Потом я, видимо, притомилась, мы пристали к одному из бесчисленных островков и принялись завтракать. Купались, сидели на крутоватом бережку и болтали ногами в воде, разговаривая не помню о чём. Потом, кажется, поспали немного. Уже за полдень поплыли дальше, отдохнувшие и бодрые.

Мне было хорошо, радостно и легко. Сейчас я бы назвала это состояние счастьем – тогда это слово мне в голову не пришло бы.

Навстречу плыла лодка, вернее, баркас, набитый людьми. И кто-то, перегнувшись, сложил руки рупором и крикнул нам: «Война!»

Когда мы подплыли к базе, то увидели толпу людей, собравшихся у большого репродуктора. Меня поразили их лица – напряженные, серьезные, тревожные. Выступал Молотов. Мы присоединились к слушающим. Я тогда еще мало понимала. Вычитанная из книжек война казалась мне вполне увлекательным делом. Свежи были в памяти события в Испании, сводки боёв, которые все жадно ловили по радио. Это было что-то далекое, возвышенное и романтичное. Приезд испанских детей… Мы носили пилотки с кисточками – «испанки». И песни, которые пели, настраивали на бодрый и лихой лад. «Пролетали кони да шляхом каменистым…», «В бой за Родину! В бой за Сталина! Боевая честь нам дорога! Кони сытые бьют копытами – встретим мы по-сталински врага».

Но, глядя на лица вокруг, особенно на маму, которая, мне показалось, плакала, я тоже погрустнела.

19

Мы еще долго жили на опустевшей турбазе.

Маме предложили остаться до полного свертывания базы. Больше некому было – другие начальники ушли на фронт.

Перебирая мамины письма, я нашла две телеграммы. Одна от ее подруги Лии Коган: «Мы с Володей считаем, что вам нужно остаться на Селигере как можно дольше». Видимо, это был ответ на мамину телеграмму отцу, в которой она просила совета, как поступить.

Вторая – совсем короткая: «Ухожу на фронт. Целую тебя, дочку». Дата – 26 июня.

Отец не добрался до действующей армии. По дороге их эшелон разбомбили, его сильно контузило, и он вернулся в Москву больной, раздавленный, неузнаваемый. Об этом много писали; и Симонов в своих воспоминаниях, и другие. Кто презрительно и недружелюбно, кто с жалостью, тоже полупрезрительной. Еще бы – красавец, спортсмен, мощная фигура. Певец Гражданской войны, почетный пограничник, автор знаменитой «Песни о ветре». Мне кажется, наиболее достойно об этом написал спустя много лет Евгений Евтушенко во вступлении к сборнику стихов и поэм отца, изданному к столетию со дня его рождения. А последнюю точку поставила Наталья Громова в книге о ташкентской эвакуации «Все в чужое глядят окно».

Я понимаю, что как дочь, любящая его и знающая не только по жизни, но и по стихам, которые читаю всю жизнь, читаю сердцем, читаю и то, что между строк, ношу в себе, я могу быть необъективной. Но я и не хочу быть объективной. Чем старше я становлюсь, тем он мне ближе и роднее. Сейчас я, наверное, единственный человек, который любит его таким, каким он был. Мои дети и внуки довольно равнодушны к его поэзии и памяти. И сын моей покойной сестры Маши Володя Седов, в силу обстоятельств ставший его единственным наследником, тоже не горит любовью к его стихам. Может, мы с Машей виноваты, может, время. Мне трудно судить, и я их не корю, а только сожалею.

Вот что я думаю.

Явственно вижу его, выбравшегося из-под обломков вагона, в перепачканной землей гимнастерке, бредущего среди трупов и стонущих окровавленных раненых.

Разве такую войну видел он во время своих коротких пребываний на фронтах Гражданской и участия в захвате советскими войсками Западной Украины? Там тоже было, наверное, и тяжко, и страшно. Но не было такого, чтобы с неба, синего и безмятежного, сыпались бомбы, превращая людей в кровавое месиво. Ольга Фриденберг писала Пастернаку в первые дни войны: «Какой ужас! Они бомбят мирных жителей. Как это возможно?!»

Тогда этому еще удивлялись.

Не знаю, наверное, если бы он благополучно добрался до места назначения и оказался среди людей, ежедневно подвергавшихся смертельной опасности, всё сложилось бы по-другому.

Но тогда не было бы, наверное, «Середины века» и многих последних его стихотворений.

Мы ничего не знаем о бедах, которые валятся на нас, кажутся несправедливыми и бессмысленными, а потом вдруг оборачиваются новой глубиной или знаменательным поворотом судьбы.

Недавно я прочла в дневниках Давида Самойлова, любимого мной поэта и человека, запись от 6 июня 1957 года, когда он узнал о смерти Луговского: «Умер Луговской, славный человек, хороший поэт, очень добрый ко мне. Мы знали друг друга слишком мало, чтобы стать друзьями, но теплая симпатия связывала нас последние пару лет его жизни. Он был одним из уходящего поколения поэтов, которые при всех недостатках своих, при всей растерянности перед лицом времени были талантливыми и умели ценить в людях незаурядность, талант, поэзию. Они, эти люди, – тоненькая цепочка, связывающая нашу скудную поэзию, наших измельчавших поэтов с великой русской традицией – с Блоком, Маяковским, Есениным. Очень горько думать о его смерти…»

Как он точно написал о поэтах этого поколения, которые пытались сохранить себя и примириться со временем. Нам ли их судить. Конечно, были недосягаемый Пастернак, и Мандельштам, и Ахматова. Кто может стать вровень с ними. Были поэты более поздних поколений – Самойлов, Арсений Тарковский, Юрий Левитанский, которые предпочитали не печататься, жили переводами и чтением стихов в кругу друзей. Честь им и слава. Отец был не таким. Он был добр и эгоистичен, тщеславен и крайне не уверен в себе. В чём-то он был очень слаб, но временами почти величаво силён, проникая мыслью и чувством в суть вещей. Громкоголосый и тихий, пафосный и лиричный.

Когда-то он написал мне стихотворение:

Милка, девочка моя,

Скоро жизнь тебя научит

Не давать себе житья

И других напрасно мучить.

Эта глупость от отца

Умной дочери досталась —

Сердце тратить без конца,

Лишь бы сердце оставалось.

Это единственное стихотворение, которое точно посвящено именно мне. Там названо моё имя, и я помню, по какому поводу оно написано. С остальными сложнее. Как-то, когда мне исполнилось пять лет, отец подарил мне игрушечного медведя. Вернее, не сам подарил, его тогда не было в Москве, а поручил сделать это сестре Татьяне. После ее смерти, разбирая письма Татьяны Александровны Леониду Малюгину, я наткнулась на описание ее поездки по морозной Москве, где в это время встречали не то папанинцев, не то челюскинцев, на край земли, как ей казалось, – на Первую Мещанскую. Я всё поняла по адресу и дате – 13 декабря. Имя моё не называлось. К подарку было приложено стихотворение «Медведь»: «Девочке медведя подарили…».

Девочке медведя подарили. Он уселся, плюшевый, большой, Чуть покрытый магазинной пылью, Важный зверь с полночною душой. Девочка с медведем говорила, Отвела для гостя новый стул, В десятьспать с собою уложила, А в одиннадцать весь дом заснул. Но в двенадцать, видя свет фонарный, Зверь пошёл по лезвию луча, Очень тихий, очень благодарный, Ножками тупыми топоча. Сосны зверю поклонились сами, Всё ущелье начало гудеть, Поводя стеклянными глазами, В горы шел коричневый медведь. И тогда ему промолвил слово Облетевший многодумный бук: – Доброй полночи, медведь! Здорово! Ты куда идёшь-шагаешь, друг? – Я шагаю ночью на веселье, Что идёт у медведей в горах, Новый год справляет новоселье. Чатырдаг в снегу и облаках. – Не ходи, тебя руками сшили Из людских одежд людской иглой, Медведей охотники убили, Возвращайся, маленький, домой. Кто твою хозяйку приголубит? Мать встречает где-то Новый год, Домработница танцует в клубе, А отца – собака не найдёт. Ты лежи, медведь, лежи в постели, Лапами не двигай до зари И, щеки касаясь еле-еле, Сказки медвежачьи говори. Путь далёк, а снег глубок и вязок, Сны прижались к ставням и дверям, Потому что без полночных сказок Нет житья ни людям, ни зверям.

Очень долго я была уверена, что эти стихи посвящены мне, знала их наизусть и читала гостям, стоя на стуле и держа в руках медведя. А потом, уже взрослой, может быть, даже после смерти папы, узнала, что почти такой же медведь был подарен моей сестре Маше, и она думала, что стихи посвящены ей. А еще позже выяснилось, что написаны они были в Ялте под Новый год, когда он подарил медведя дочери женщины, с которой у него тогда был роман. Это так похоже на папу. Еще он говорил, что стихотворение «Виноградник шелестит…», где есть строчка: «Я услышу за собой девочку большую» – это тоже мне. Я в этом не уверена. Впрочем, всё это не вызывает у меня даже раздражения. Только улыбку. Но стихотворение «Дочери» я храню в душе как его завещание.

20

Мы с мамой вернулись с Селигера в Москву только в сентябре.

Город показался мне хмурым и неуютным. Уже ввели затемнение, и с наступлением темноты окна занавешивались синими бумажными шторами. Почти каждую ночь Москву бомбили. В нашем доме, да и поблизости, бомбоубежища не было, и мы с мамой брали заранее приготовленный узел с подушкой, моим одеялом, еще какими-то вещами и спешили к метро «Красные ворота». Путь был неблизкий, приходили мы обычно последними, и места нам доставались где-нибудь в уголке. Раскладушки, стоявшие даже на путях, были заняты. Мы усаживались на наш узел, мама вздыхала: «В тесноте, да не в обиде», я клала голову ей на колени и засыпала.

Когда давали отбой тревоги, все поднимались с мест, подолгу толпились у выхода, вываливались на темную, холодную улицу, брели домой.

Иногда мы ночевали у маминых сестер в Столешниковом. Там поблизости был подвал, служивший бомбоубежищем. Однажды, когда мы только что вернулись после отбоя и укладывались досыпать, по радио вновь прозвучало: «Граждане, воздушная тревога!» Мама опустилась на стул и устало сказала: «Никуда не пойду. Будь что будет».

Я лежала в теплой кровати и не могла заснуть. Было страшно, но интересно. Свет погашен, шторы подняты, я видела шарящие лучи прожекторов, слышала взрывы – казалось, неподалёку.

У меня до сих пор хранится осколок бомбы, доставшийся от тети Эммы. Не знаю, где она подобрала. Ни в их дом, ни поблизости бомбы не падали. Этот осколок лежит в ящике моего письменного стола. Я не люблю брать его в руки, но и выбросить не могу.

А потом немцы вплотную подошли к Москве, началась всеобщая эвакуация и паника. В учреждениях жгли документы, всюду летали клочья полуобгоревших бумаг. Улицы были заполнены людьми, которые везли за собой санки, визгливо скрипевшие по бесснежной мостовой, толкали тележки с домашним скарбом.

16 октября уехал в эвакуацию папа с сестрой Татьяной, домработницей Полей и парализованной матерью, только что перенесшей очередной инсульт. На их эвакуации настоял Фадеев, он же прислал машину «Скорой помощи», на которой Ольгу Михайловну доставили к поезду, увозившему из Москвы многих писателей.

Мама отца провожала. Не помню, была ли я на вокзале. Вообще, отец в это время совсем не запечатлелся в моей памяти. Знаю, что он работал на радио.

А через пару дней, кажется, 18 октября, отправились и мы. Туристское управление, где работала мама, распустили. Но эвакуация была плановой. Кто-то помог маме устроиться санитаркой в госпиталь, отправлявшийся в Среднюю Азию. Мы засветло пришли или приехали на вокзал и весь день ждали эшелона. Сидели на платформе, на вещах. Было холодно, временами моросил дождь. Мама прижимала меня к себе или заставляла прохаживаться, чтобы я не замерзла, и развлекала рассказами из всемирной истории. Помню, больше всех исторических личностей мне понравился Александр Македонский – может, благодаря звучному имени.

Эшелон в тот день так и не пришел. Ночевали мы в Столешниковом. Утром – снова на вокзал. На этот раз всё было в порядке. Людей загрузили в теплушки, и поезд тронулся. Нам достались места на верхних нарах, недалеко от окна, и я почти всю дорогу глядела на проносившиеся мимо поля, леса, станции.

Несколько раз попадали под бомбежку. Тогда поезд останавливался, а мы, подхватив самое необходимое или что попало под руку, бежали в придорожные кусты или в чистое поле, подальше от поезда. Порой эшелон долго стоял – ждали, когда очистят пути от разбомбленного впереди поезда. Мимо проносили на носилках раненых и убитых. Было очень страшно. Потом трогались и ехали по восстановленным путям, а вдоль насыпи валялись остатки сгоревших вагонов и брошенные вещи.

Как мы питались, что ели – не помню. Посреди вагона стояла «буржуйка», топившаяся всё время для тепла, – на ней, видимо, разогревали какую-то еду. На больших станциях все хватали чайники и кастрюли и бежали за кипятком. Выстраивалась длинная очередь, возбужденные люди постоянно оглядывались – никто не знал, когда именно отправится эшелон. Я ждала маму в поезде.

Самое страшное воспоминание из тех дней: поезд трогается, а мамы нет. Эшелон набирает ход. Я жду – может, она села в другой вагон и сейчас появится. Но ее нет. Я всю ночь простояла около дверей теплушки, одна в спящем вагоне, одна в мире. Боялась к кому-нибудь обратиться. Мы были чужими в этом эшелоне, и мне казалось, меня могут ссадить на ближайшей станции. Ужаса, который я тогда испытала, не забыть никогда.

Утром мама догнала поезд. Уж не знаю, чего ей это стоило и как удалось. Она была измученная, осунувшаяся, грязная – может, ехала на паровозе? Чайник где-то потерялся. Я с рёвом кинулась к ней, а она на меня закричала. Видимо, сдали нервы.

21

Как-то внезапно кончилось затемнение и пустое безмолвие за окном, открылись огни, пошли освещенные станции и повеяло жизнью, жильем. И лица у людей стали спокойнее. Невеселые лица, но не перекошенные постоянной тревогой. Всё равно мы часами, а то и днями стояли на станциях, пропуская спешащие на запад эшелоны с солдатами и военной техникой. Люди толпились у репродукторов, ловя сводки, а они были очень невеселыми, но все-таки фронт остался позади – и взрывы, и бомбежки, и воздушные тревоги. Стало заметно теплее.

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?