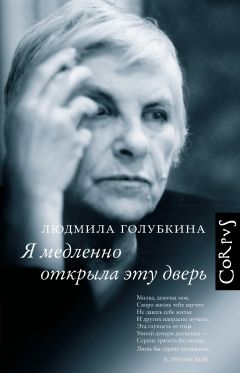

Текст книги "Я медленно открыла эту дверь"

Автор книги: Людмила Голубкина

Жанр: Кинематограф и театр, Искусство

Возрастные ограничения: +12

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 5 (всего у книги 21 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]

Утром на рассвете мы продолжили путь уже одни, без спутников.

Южный базар потряс меня изобилием, красочностью, многолюдством, какой-то праздничностью даже в эти трудные дни. Горы фруктов, дынь, арбузов.

Один старик торговал разрезанным арбузом. Мама, заметив мой взгляд, спросила, сколько стоит, покопалась в сумочке, но купить не решилась. Мы уже отходили, когда старик окликнул нас и протянул мне ломоть, знаками показав, что денег не нужно. Я радостно впилась в сочную мякоть. Мама поблагодарила и отвернулась, как мне показалось, чтобы скрыть слёзы. А старик погладил меня по голове.

Сапоги мы купили немного на вырост, и я долго расхаживала в них, до самого возвращения в Москву, а может, и в Москве.

28

Школа находилась на окраине городка – маленькое одноэтажное здание с единственной классной комнатой, которая отапливалась печкой, выходившей топкой в коридор. К печке был приставлен истопник, он же сторож дядя Коля – инвалид, по-моему, еще Первой мировой. Учительница жила здесь же. У нее были собственные маленькие дети, которые время от времени врывались в класс. Она их прогоняла или усаживала на заднюю парту – рисовать, рассматривать картинки в букваре.

Школа была четырехлетняя. Учились в две смены: первый и третий классы, второй и четвертый. Учительница давала задание одному классу и переходила к следующему ряду опрашивать. Потом наоборот. В основном дети комендатурские, в Шурабаде русских семей почти не было. Впрочем, у нас учились и несколько таджиков. Может, родители хотели, чтобы они знали русский, а может, просто им было ближе ходить в эту школу.

Мне по-прежнему нечего было делать на уроках, и я дико скучала. Иногда учительница оставляла меня за старшую, давала книгу читать вслух, а сама отлучалась ненадолго. Иногда, махнув рукой, отпускала меня пораньше.

Тогда я дожидалась конца уроков, чтобы не пугать маму ранним возвращением. Бродила по поселку или просила у какого-нибудь таджика лошадь и нарезала круги вокруг школы.

Однажды во время такой прогулки я напоролась на маму. Она шла по улице, на которой было почтовое отделение, держала в руках листок бумаги и горько плакала, а вокруг нее толпились таджички, цокали языками, гладили по плечу, сочувственно вздыхали.

Я бросилась к ней: «Что случилось?» Она обняла меня, прижала к себе и сквозь слёзы тихо сказала: «Лёльку убили». Лёлька, Лев Селезнев, был ее любимым племянником, единственным сыном тети Эммы, в восемнадцать неполных лет ушедшим добровольцем на фронт. Он погиб 15 марта 1944 года под Псковом.

Я шла рядом с мамой, она всё теснее прижимала меня к себе. Я втайне гордилась вниманием и сочувствием, которые оказывали нам встречные, но больше ничего не испытывала, хотя до войны очень любила Лёльку, который был старше меня на девять лет. Дни рождения у нас были рядом: у него 12, а у меня 13 декабря, и в семье их почти всегда отмечали вместе. Но смерть как-то не умещалась тогда у меня в голове.

29

Осенью и зимой в наших краях было тоскливо. Чуть свет поднимаешься и бредёшь или едешь в школу. Выходили обычно небольшой группой, а возвращаться я предпочитала одна, особенно ранней осенью, когда еще не дождило. Впрочем, дожди в этой местности лили не часто. Мне нравилось спускаться в овраги, следить за какой-нибудь букашкой или за тихой жизнью трудолюбивых муравьев, пока они еще не попрятались на зиму в свои крепости-муравейники. Нравилось сидеть в тишине и придумывать себе какую-нибудь фантастическую будущую жизнь. В том, что она будет необычной, я была уверена. И как выяснилось, ошибалась. Жизнь, как я теперь понимаю, была у меня самая обыкновенная, если не считать того, что время манипулировало нами как хотело.

Неподалёку от комендатуры располагалось стрельбище. Там я тоже часто задерживалась, наблюдая, как солдаты выходили на рубеж, пристраивались, долго целились и стреляли по мишеням. Потом их сменяли другие. Если меня замечали, то прогоняли – находиться возле стрельбища посторонним не полагалось. То ли соблюдали военную тайну, то ли боялись рикошета.

Зимой после школы я наскоро обедала, иногда даже не разогревая от лени, и отправлялась к маме в библиотеку. Там было тепло, привычно, тихо. Посетителей, как правило, мало. Приходили офицеры за разными справочниками и уставами или почитать газеты. Приходили офицерские жены, которые почему-то все спрашивали «Сестру Керри» Драйзера. Книга пользовалась большим успехом и всегда была на руках. Мама предлагала им другие романы того же автора, но они если и брали, быстро возвращали недочитанными. Правда, было и несколько настоящих читателей, в основном среди солдат. Один мне запомнился потому, что в мирной жизни был актером или студентом театрального училища, и его поэтому назначили начальником клуба. Он организовывал просмотры и занимался художественной самодеятельностью, в том числе с нами, детьми. Он мне очень нравился, но однажды выгнал меня из театрального кружка за полную бездарность. Там надо было петь и танцевать, а я всё делала невпопад и всех сбивала или, как он интеллигентно выражался, – дезорганизовывала. Мне было очень обидно.

Некоторые заходили в библиотеку, просто чтобы посидеть в неказенной обстановке и поговорить. Мама умела слушать. О чём разговаривали – не могу сказать, потому что сразу брала какую-нибудь книгу, усаживалась между полок, и мир переставал для меня существовать.

Мама никогда не вмешивалась и не запрещала мне читать что хочу. Когда позже, в Москве, кто-то, кажется, тетя Эмма, упрекнула ее за это, она спокойно ответила: «Хорошая книга не может повредить никому, а плохие она не выбирает. Что не поймет сейчас, додумает потом».

Я прочла тогда всего Толстого, включая «Крейцерову сонату»; конечно, Пушкина; кое-что Достоевского, который меня не очень заинтересовал. Я вернулась к нему много лет спустя, открыла для себя новый мир, но любимым писателем он так и не стал. Зато «Война и мир» с тех пор и навсегда осталась одной из самых важных моих книг, хотя, честно сказать, войну я тогда по большей части пропускала. «Тихий Дон» вызвал смешанное чувство – интереса и почти отвращения, и я потом долго не могла к нему вернуться.

Библиотека в комендатуре была очень хорошая. Вероятно, как и многие подобные собрания, попала туда из какой-нибудь помещичьей усадьбы. Мне потом приходилось встречать в библиотеках на турбазах много книг, помеченных фамилией одного какого-нибудь владельца, которого давно унес ураган перевернутой жизни.

Кроме чтения у меня было другое любимое занятие – мы ходили на конюшню проведывать лошадей. У каждого были свои любимцы. Иногда удавалось упросить дневальных разрешить покататься верхом, и мы гарцевали на плацу, конечно, без сёдел, но это не мешало, мы вполне освоились – ведь кони, как и ишаки, были обычным транспортом в тех местах. Впрочем, покататься удавалось только в более-менее теплую погоду: в наших валенках и полушубках взобраться на лошадь было невозможно.

Еще ходили в собачий питомник, но реже и менее охотно. Собаки были пограничные – овчарки, недобрые, натасканные на поимку нарушителей: посторонних не подпускали. Зато мы очень любили смотреть, как их выгуливают на поводках пограничники. Красивое было зрелище. Через много лет я увидела в Москве на вокзале группу таких овчарок с военными, дожидавшимися поезда. Собаки сбились в кучу, дрожали, растерянно оглядывались вокруг и подвывали, будто плакали. А военные курили, не обращая на них внимания. Ничего не было в этих псах от грозных и полных достоинства собак моего детства.

Как, наверное, все дети на свете, я мечтала о собаке: собственной, которая бы любила меня, заглядывала в глаза, ходила рядом, прибегала по первому зову – охрана, друг и немножко игрушка. Однажды я проходила мимо электродвижка и увидела щенка, который пытался согреться, – один бок у него уже дымился от горячего воздуха, а другой был покрыт изморозью.

Был холодный весенний день, щенок дрожал мелкой дрожью и смотрел на меня с такой безнадежной печалью, что у меня зашлось сердце.

Я взяла его на руки, отнесла домой, отогрела, накормила, и он заснул у меня на коленях, прерывисто вздыхая и поскуливая во сне.

Пришла с работы мама, посмотрела на нас, умилилась, но, естественно, сказала, что жить ему у нас нельзя – соседи будут возражать, да и повернуться у нас негде. Потом согрела на керосинке воду, вымыла щенка в тазу, завернула в полотенце и разрешила оставить на одну ночь, пока никто о нём не знает.

Ночью он привалился ко мне теплым боком, я обняла его и почувствовала себя абсолютно счастливой. Моя мечта сбылась.

К счастью, я училась тогда во вторую смену, поэтому утром собрала ребят, и мы выкопали в сугробе за домом, около сараев, глубокую пещеру, обложили изнутри досками, постелили какое-то тряпьё и засунули туда щенка.

Он милостиво согласился признать это сооружение собственной конурой. Потом, когда снег начал таять, один офицер, немолодой и добрый дяденька, позвал солдат, и они построили там же, около сараев, настоящий собачий домик, утепленный и удобный.

Я назвала щенка Юкон – начиталась Джека Лондона. Он быстро рос и превратился в юную собаку, совершенно беспородную, очень ласковую, доверчивую, радостно кидавшуюся ко всем, приветливо помахивая пушистым хвостом. Скоро к псу все привыкли, и он стал как бы общим, но хозяйкой признавал меня одну. Провожал до ворот дувала, когда я шла в школу, и неизменно встречал радостным визгом на дороге, когда возвращалась. Уж не знаю, как он распознавал время, думаю, просто взбирался на дувал и часами вглядывался вдаль, ожидая моего появления.

Наступило лето, и началась дворовая жизнь с готовкой, домино, шашками и шумными детскими играми. Однажды в тихий вечерний час появился на нашем подворье солдат с винтовкой. Все затихли, удивленно оглядывая его: почему с оружием в неурочное время?

Юкон радостно бросился навстречу новому человеку, а тот прицелился и выстрелил ему в грудь. Я видела, как солдат прицеливался, но почему-то не могла пошевелиться от ужаса и непонимания. Видимо, что-то похожее случилось и с остальными, потому что, когда Юкон упал, обливаясь кровью, все повскакали с мест и набросились на солдата, а он спокойно ответил, что выполняет приказ коменданта, который велел ему отстреливать бродячих собак, чтобы они не занесли заразу в питомник.

Он взял Юкона за задние лапы и поволок по земле, оставляя кровавый след, куда-то за территорию поселка и бросил на кучу мусора. Собака была еще жива, она умирала долго и мучительно, а я сидела возле нее и рыдала в голос от жалости и ужаса. За что убили его, ласкового, милого, никому не приносившего вреда? Откуда такая жестокость? И почему я не заступилась, не закрыла его собой?

Прибежала взволнованная мама, пыталась меня увести, но я билась у нее в руках и ни за что не хотела уходить. Я бы, наверное, провела там всю ночь, но мама привела кого-то из мужчин, и меня силой унесли домой.

Утром пёс был еще жив, весь облепленный мухами и неподвижный, только бок слабо вздымался. Потом испустил дух. Я была всё это время с ним рядом вместе с несколькими моими друзьями.

Мы начали копать яму, но тут пришел солдат с лопатой, быстро вырубил в спекшемся грунте углубление, завернул неподвижное тело в тряпку, бросил туда и закопал, сделав даже небольшой холмик. Мы воткнули в него палку и повесили матерчатый ошейник, который я когда-то выпросила в питомнике.

Позже мы узнали, что солдат с лопатой пришел по приказу того же коменданта, которому моя тихая мама устроила настоящий скандал, забыв про субординацию и про то, что ее могут отдать под трибунал за оскорбление начальства. Но комендант стерпел и только перестал приходить в библиотеку менять книги и беседовать с мамой «в неофициальной обстановке», как он любил говорить. Меня в расчет не брали, и я часто слышала краем уха их разговор, сидя на привычном своем месте между полками. Смутно помню, что говорили они о прочитанных книгах, о довоенной жизни и о том, что будут делать, когда кончится война. А она уже шла к концу, хотя оставался еще почти год до мая 45-го.

Я долго не могла прийти в себя после пережитого потрясения, пропускала школу, плакала и отдалилась от всех. Мама говорила потом, что именно тогда из веселого, беззаботного ребенка я превратилась в угрюмого подростка, хотя мне еще не было одиннадцати лет.

Эта история осталась в моей душе на всю жизнь.

30

Впрочем, этому печальному событию я обязана и одним из самых сильных своих впечатлений от горного края, в котором мы жили. Мама время от времени отправлялась в поездку по заставам – менять книги в тамошних библиотечках. Обычно она оставляла меня дома на попечении соседей, а тут, видимо, договорившись со своим непосредственным начальником-политруком, взяла с собой. Ехали мы на арбе, свесив ноги, а временами шли пешком следом за ней. Проезжали красивейшие кишлаки, вытянувшиеся вдоль дороги, тенистые, тихие, чистые, с умиротворяющим журчанием арыков, с приветливыми таджичками, которые угощали нас абрикосами и козьим молоком. Внизу шумел Пяндж, заглушая на перекатах все остальные звуки. На склонах гор паслись овцы и козы. Чабаны степенно раскланивались с нашим возницей-солдатом, а на нас с мамой не обращали никакого внимания, хотя она и была в военной форме.

На заставах, тоже тенистых и каких-то особенно уютных, нас встречали радостно, бросались разбирать книги, расспрашивали о новостях, водили меня по окрестностям, показывали, где проходит граница, рассказывали разные забавные случаи. Вкусно кормили, а вечерами, если мы оставались ночевать, пели песни так красиво и печально, что дух захватывало. А может, это было только на одной какой-то заставе. Теперь уже трудно отделить одно впечатление от другого. Но эта поездка запомнилась мне как тихое счастье, полное красоты и доброты.

Вообще, летом нам, детям, жилось вольготно и увлекательно. Никто особо не контролировал, куда мы идем, зачем. Часто отправлялись в какие-нибудь дальние путешествия – куда глаза глядят. Шли пешком, иногда прихватывали ближайшего, невозмутимо пасущегося ишака. Хозяева не беспокоились, знали, что вернём.

Если забредали слишком далеко и уже темнело, оставались ночевать в кишлаке. Нас принимали охотно и гостеприимно, кормили, укладывали спать во дворе на кошме, а то и на крыше, где ночевало всё семейство. У меня от тех лет осталось впечатление, что узбеки, особенно в кишлаках, очень приветливый и доброжелательный народ. Поэтому я с таким ужасом читала в недавние времена о резне и жестокости, вражде и взаимной ненависти. Трудно было поверить. Впрочем, и наш народ, говорят, был добрым. Помню, как еще в детстве меня поразило вычитанное у Толстого обращение солдат друг к другу: «братец ты мой».

Эти походы – лучшее, что запомнилось в моём не бедном впечатлениями малолетстве. Полная свобода, удивительная красота и спокойствие природы, наши ленивые, но не пустые разговоры, когда, лёжа на спине где-нибудь на вершине невысокого холма, смотришь в небо и перебрасываешься словами с товарищами, большинство из которых были старше и серьезнее меня. Мама легко отпускала меня с ними. У нас была договоренность, что беспокоиться она начинает только к вечеру второго дня. Кое-кому из этих ребят предстояло через год-другой идти в армию, им было о чём подумать. Меня же брали с собой, потому что я много читала и могла пересказать прочитанное, и потому что москвичка, а москвичей тогда уважали. Сейчас же их не любят почти везде.

31

Писем от папы мы тогда, видимо, не получали, или мама их не сохранила. Помню, что он вернулся из эвакуации осенью 43-го, и я ему очень завидовала и спрашивала маму, почему же он нас не взял с собой. Она отговаривалась, объясняя это военной службой.

Но осенью 44-го мама демобилизовалась, и мы начали собираться в дальнюю дорогу. Сборы были непростые. Мама ходила по окрестным кишлакам и меняла вещи на продукты. Менять особенно было нечего. Из писем родных мы знали, что в Москве голодно. Да и вообще продукты в те времена ценились дороже денег. Запасалась мама главным образом топленым маслом, вяленым мясом и мукой. Еще помню, шли сушеные фрукты – урюк, кишмиш, курага – всего понемногу, ведь дорога предстояла долгая, с пересадками.

Поезд уходил из Сталинабада. Вокзал и площадь перед ним были забиты людьми и вещами. В то время многие возвращались из эвакуации в родные места. Билет нам удалось купить в воинской кассе. Но самое трудное оказалось сесть в поезд. Нумерованных мест не было. Толпа осаждала вагоны. Кто посильнее и попроворнее, занимали сидячие места, самые ловкие – верхние полки и багажные, где можно было даже лежать. Остальные усаживались в проходах на вещах. По совету сведущих людей мама договорилась с носильщиком, вручив ему бидончик масла, чтобы он провел нас к вагону за пять минут до объявления посадки. Он всё выполнил в точности, загрузил вещи в тамбур, поставил меня их сторожить и ушел, а мама осталась на перроне с проводницей, которая почему-то очень тщательно проверяла наши билеты. Может, тоже рассчитывала на подношение. Кончилось тем, что то ли она, то ли мама выронила билет, и он упал на рельсы. Мама соскочила в узкое пространство между платформой и вагоном, чтобы поднять его, и в эту минуту пустили на посадку всю толпу. Люди неслись, ничего не видя перед собой, отталкивая друг друга, мне показалось, что они бегут по маминой голове. Меня с вещами вдавили в закрытую дверь. Образовалась чудовищная давка. Кто-то кричал от боли, кто-то ругался. И над всем этим висел чей-то жалобный, почти щенячий визг. Я еще подумала – кто это так скулит? Оказалось – я.

Когда все, имевшие билеты в этот вагон, протиснулись и устроились, вылезла мама – грязная, помятая и уже как-то безнадежно спокойная. Она велела мне замолчать и стала затаскивать вещи или, вернее, то, что от них осталось: фибровый чемодан, наша гордость, был безнадежно сломан, мы кое-как перевязали его веревкой. Остальное тоже превратилось в сплюснутое нечто. Но мешки выдержали. Мы пристроились у самого входа, дальше было не пробиться. Даже ноги опустить некуда. Они так и лежали на мешках – своих, чужих, не разберешь. Но когда поезд тронулся и всё более или менее успокоилось, кто-то, поглядев на меня, а может, и припомнив смутно мой визг, потеснился, и меня усадили на самый краешек нижней полки, где я притулилась к чужому плечу и мгновенно заснула от усталости и всего пережитого.

Хорошо, что путь от Сталинабада до Ташкента был не столь долгим. Мы кое-как перемоглись на узлах и чемоданах. В Ташкенте предстояла пересадка на московский поезд. Билет прокомпостировать удалось не сразу. Папа в Москве, знакомых в Ташкенте никаких. Поэтому несколько дней мы провели на вокзале. Помню, мама куда-то отлучилась, а я сидела на вещах, укрытая толстым шерстяным платком, который она купила на базаре в преддверии холодных московских зим. Мимо прошел какой-то мужик, остановился, оглянулся, спокойно снял с меня платок и так же спокойно пошел дальше. Я онемела и от страха боялась пошевелиться. Вернувшаяся вскоре мама застала меня зареванную и дрожащую от испуга. Она даже не стала корить меня, только спросила у соседей: «А вы-то почему не заступились?» Они невозмутимо ответили: «Нам-то что? Девчонка молчала. Чего нам в чужие дела вязаться?»

Дорога до Москвы была поспокойнее. Нам удалось занять верхнюю полку, и мы ухитрились даже спать на ней вдвоём – я у стенки, а мама с краю, соорудив из армейского ремня петлю, которой пристегивала себя к боковым распоркам полки.

Днем шли бесконечные разговоры о том, что ожидает в Москве. Большинство пассажиров, как и мы, возвращались домой из эвакуации.

Из дорожных происшествий мне запомнилось два. Какой-то подросток, постарше меня, начал оказывать мне знаки внимания – угощал урюком, предлагал дружить и под конец сунул мне в руку записку «Можно я тебя поцелую?» Я не поняла, чего он от меня хочет, и показала записку маме. Она засмеялась и сказала: «Он хочет тебя поцеловать». Я безумно возмутилась и устроила ему страшный скандал в тамбуре, а он плюнул мне под ноги. На этом мой первый в жизни роман закончился.

Второе происшествие было совсем смешное. Мама, как она потом говорила, решила стать спекулянткой. Проезжали озеро Балхаш. На одной станции поезд окружили женщины, предлагавшие купить задёшево соль. Продавали небольшими ведерками. Опытные люди бросились покупать. Некоторые набирали целые мешки. Мама спросила, зачем так много и как они это довезут. Ей ответили, что продадут по дороге на следующих станциях, где соль стоит гораздо дороже. Мама соблазнилась и купила ведерко. Она действительно продала его чуть не на следующей станции, потому что вдоль вагонов ходили люди и спрашивали, а она уже жалела, что ввязалась в несвойственную ей авантюру, и хотела поскорее это прекратить. В результате мы разбогатели на пять рублей, что было смешной суммой по тем временам. Так закончилась наша первая и последняя в жизни спекуляция.

Правда, я на этом кое-что выиграла. Когда мы уже подъезжали к Москве, по вагонам стали ходить продавцы и предлагать горячие сосиски из специальных термосов. А я всю войну мечтала о сосисках. По воспоминаниям, они представлялись мне самой вкусной едой на свете. И я так жалобно смотрела на маму, что она махнула рукой и купила мне одну сосиску за пятнадцать рублей, отметив, что пять рублей нам достались даром.

Я проглотила сосиску чуть не целиком и поняла окончательно, что мы возвращаемся к старой прекрасной жизни и что война для меня, в сущности, кончилась. Потом мне не раз пришлось убедиться, что это не так.

32

В Москву мы приехали холодным октябрьским или ноябрьским днем, не помню точно. Осталось только ощущение промозглости и хмурости. Встречали тетя Эмма и дядя Сережа, ее муж. Никаких такси или частных машин не было. Садиться в набитый до отказа автобус с нашим багажом было невозможно. Наняли носильщика с тележкой. Он загрузил ее доверху и шустро покатил по Садовому кольцу; от Курского до Первой Мещанской – не ближний свет. Мы еле поспевали за ним.

Москва мне резко не понравилась. За эти годы я привыкла к открытым просторам, небу, сливающемуся с горизонтом, воздуху, который вдыхаешь и не замечаешь, такой он легкий и свежий. А тут навалилось сразу: громадные дома, заполняющие всё пространство, с шумом проносящиеся машины, бьющие в нос выхлопные газы, спешащие и не обращающие на нас никакого внимания люди. Ни одного заинтересованного или просто любопытствующего взгляда, ни одной улыбки.

Наконец добрались до нашего дома. Носильщик вкатил тележку во двор и стал перетаскивать вещи к двери квартиры на втором этаже, которую мама, обогнав его, открыла своим ключом. Нас никто не ждал. Соседи высыпали в коридор, начались объятия, охи, ахи и даже слёзы. Мы не виделись почти четыре года.

Отпустили носильщика, расплатившись немалой суммой и кусочком сыра, завернутым в вощёную бумагу. Сыру он обрадовался больше всего, а тетя Эмма вздохнула и покачала головой. Такая щедрость ей показалась излишней – думаю, сыра они не видели с начала войны.

Перетащив вещи в переднюю, мы хотели открыть дверь в комнату, но она оказалась забитой досками крест-накрест. Нам объяснили, что какое-то время там жила семья из разбомбленного дома. Когда они съехали, дверь осталась открытой настежь, и домоуправ распорядился заколотить.

Кто-то из соседей принес лом, доски отодрали, и перед нами предстала картина, которую я никогда не забуду, – наша крошечная восьмиметровая комната была абсолютно не похожа на человеческое жильё. Окно забито фанерой наглухо, причем, как мы впоследствии обнаружили, стекла не были выбиты. Их просто аккуратно вынули и увезли с собой. В те годы оконное стекло было дефицитом. В тусклом свете, падавшем из коридора, мы увидели груды мусора, выжженный паркет и куски упавшей с потолка штукатурки. Из наших вещей остались только громоздкий диван с полочкой, на которой раньше стояли книги, и дубовый стол, который, вероятно, не пролез в дверь.

Я зарыдала в голос и стала умолять маму уехать обратно. Впрочем, скоро смолкла, потому что никто не обратил на меня внимания. Все стояли подавленные и растерянные.

И тут мама тряхнула головой и скомандовала: «Так, заносим вещи, берем только самое необходимое. Дверь заколачиваем. Ночевать поедем к тебе, Эмма. Надеюсь, место для нас найдется – ненадолго».

Это была ее особенность: тихая и порой нерешительная, мама в трудную минуту мгновенно собиралась и принимала единственно правильное решение. «Конечно, конечно! – закричали в один голос тетя Эмма и дядя Сережа. – Мы и сами собирались предложить тебе пожить у нас, пока устроишься».

Все оживились, захлопотали, стали затаскивать вещи, вернули обратно выставленные доски. И только я продолжала тихо всхлипывать – от усталости, пережитого и стыда за свое малодушие.

Позже соседи возвратили нам что-то из вещей, которые они успели припрятать до вселения временных жильцов, – книги, немного одежды, посуду и фотографии, которым мама обрадовалась больше всего.

Как добрались до Столешникова, сколько дней там прожили, не помню. Знаю только, что через некоторое время мы переселились в нашу комнатку, которая показалась мне уже родной и уютной. Теперь я понимаю, каких усилий стоило маме это восстановление. Очень хорошо помню ощущение собственного дома. Не временного, как все эти годы, а своего, прочного, может быть, даже вечного.

Меня определили в школу в Безбожном переулке (ныне и раньше – Протопоповский). Из первой ученицы шурабадской школы я как-то быстро превратилась в одну из последних. Особенно отставала по чистописанию, которому в Шурабаде почти не учили. Меня это не слишком огорчало, но было тоскливо и всё время хотелось обратно – к горам, свободе и свежему ветру, который нёс с собой ощущение бескрайности мира и жизни.

Постепенно я стала привыкать. Спасали, как всегда, книги, которые я читала запоем и без разбору. Решила записаться в школьную библиотеку. «Какой класс?» – спросили меня. – «Третий». – «Можем предложить „Лягушку-путешественницу“». – «Читала», – робко ответила я (я всегда робела в присутственных местах). – «„Что я видел“ Житкова». – «Читала». – «Ну, хорошо, а „Каменный цветок“ Бажова»? – «Читала», – совсем скисла я. Наступило недовольное молчание. – «Ладно, иди, сама посмотри и выбери». Я радостно бросилась к полкам и через некоторое время подошла к библиотекарше с «Дон-Кихотом». – «Ты что? – ахнула та. – Это же для восьмого класса». И решительно водрузила книгу на место. Больше я в эту библиотеку не ходила.

Но книги всё равно находились. Может, у маминых знакомых, родственников, а может, мама брала для меня что-то во взрослых библиотеках. Купить новую книгу было трудно, и каждое такое приобретение было событием. До сих пор у меня стоит толстенный том Горького в сером невыразительном переплете, на очень плохой бумаге. Мы купили его где-то за городом. Храню как память.

Папу мы почти не видели. Он в очередной раз женился – на Елене Леонидовне Быковой, но это я узнала значительно позже, а тогда понимала, что он нами не очень интересуется. Помню только, что однажды мама позвонила ему и попросила достать ордер на пальто, так как я из всего выросла и ходить мне было не в чем. Он достал.

Жили мы тихо, почти ни с кем не общались. За время войны друзья и знакомые куда-то исчезли. Да к тому же много сил и времени уходило на быт, на выживание. Стояние в очередях, где номера отмечали чернильным карандашом на запястье или на тыльной стороне ладони. Отопление не работало – топили буржуйку. Газа не было – только керосинки и примусы. Меня это, правда, касалось мало, только очереди да разогревание еды. Чаще еду даже не разогревали, а доставали кастрюльки из-под двух-трех одеял и множества газет, в которые они были закутаны.

Наступила весна, а с ней нетерпеливое ожидание победы. Каждый день начинался со сводок. Они становились всё более радостными и обнадеживающими. Затаив дыхание, я слушала названия незнакомых городов, освобожденных, а под конец и захваченных нашими войсками. И вот, наконец, Берлин – последний рубеж.

9 мая нас разбудили соседи. Они стучали в дверь с радостными криками: «Включайте радио! Победа! Мир! Победа!»

Многими был описан этот день. Обнимающиеся люди, взлетающие в небо военные. Казалось, весь город высыпал на улицы и площади. Смутно помнится какой-то капитан, который угощал всех оказавшихся рядом детей мороженым, мне тоже перепало.

Вечером в темное небо поднялся огромный портрет Сталина и парил в скрещенных лучах прожекторов. Мне было одиннадцать. Я была потрясена. Мне казалось, я вижу Бога.

Господи, как мы странно жили! Многомиллионный народ, одурманенный до невменяемости. Конечно, были люди, и теперь я знаю, что немало, которые понимали, что происходит. Но основная масса жила по законам древних племен, поклонявшихся идолам и смутно представлявших себе устройство мира. Поразительно, но в этот разряд попадали и очень неглупые люди. Или пытались попасть. «Мы так вам верили, товарищ Сталин, как, может быть, не верили себе». Что это? Подхалимство? Конъюнктура? Заблуждение? Или искреннее ощущение величия, перед которым нужно преклоняться?

А Гитлер? А Мао Цзедун? Может, в этом разберутся будущие историки и философы. Хотя вряд ли. Скорее всего, будет отложено до Страшного суда.

33

Началась мирная жизнь, оказавшаяся совсем не такой, как мы ее себе представляли. Все понимали, что будут трудности, но никто не ждал столь жестких и в таком объеме. И дело не только в идеологии. Она меня по малолетству мало касалась. Война словно бы и не закончилась: всё то же постоянное чувство голода, те же карточки и очереди, та же буржуйка и постоянная проблема – где достать дрова.

Холодно было повсюду. В школе мы занимали очередь, кому сидеть на перемене у батареи, прижавшись к ней спиной.

Сорок седьмой год был самым тяжелым. Голод был таким, что мама, отдававшая мне большую часть еды, выжила, как потом призналась, только благодаря тете Розе, которая работала в поликлинике при заводе «Серп и Молот» и делала ей инъекции витаминов. Мама ездила туда, на другой конец Москвы, почти ежедневно.

Помню невероятную радость, когда бывшая ученица тети Эммы, работавшая на мясокомбинате, подарила ей килограмм костей, половину из которых тетя отдала нам, и мама сварила бульон, показавшийся мне таким вкусным, что, доев его, я заплакала.

Как-то, это было уже позже, приехала к нам из деревни в гости моя довоенная няня Зоя. В плюшевом жакете, румяная, веселая. Она привезла нам молоко и яйца. Ее муж был председателем колхоза. Я потом гостила у них, кажется, когда училась в десятом классе, на зимних каникулах, и вернулась до того растолстевшая, что мама ахнула, а соседи сбежались на меня посмотреть. Дом у Зои был богатый, обустроенный. Суп ели три раза в день, а яичницу на четверых едоков делали из двадцати яиц на огромной сковороде.

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?