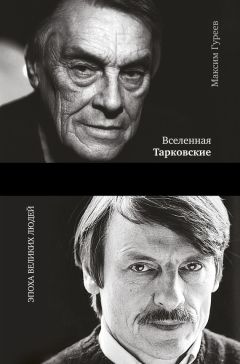

Текст книги "Вселенная Тарковские. Арсений и Андрей"

Автор книги: Максим Гуреев

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 6 (всего у книги 20 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]

Глава 5

Андрей

Андрей стоит перед приоткрытой дверцей зеркального шкафа.

Ему семь лет.

Он один в комнате.

Из воспоминаний Марины Арсеньевны Тарковской: «Огромный зеркальный шкаф стоял в одной из двух десятиметровых комнатушек на Щипке. Он порядком попутешествовал вместе с бабушкой. В 1936 году, похоронив мужа, она приехала к маме в Москву и привезла свою громоздкую старинную мебель. В зеркальном шкафу кроме одежды, белья хранился кусок черного бархата, намотанного на картон, переживший даже эвакуацию, когда было выменено на еду почти все. Бархат был подарен папой, и мама надеялась, что когда-нибудь сможет сшить из него платье. (Увы, он был украден соседями, временно вселившимися в 43 году в нашу комнату.) Однако шкаф был не только предметом меблировки, частью нашего домашнего обихода. Он казался почти одушевленным, чуть ли не членом семьи. Бабушка очень берегла его, боялась, как бы мы не разбили зеркало, защищала от посягательства Андрея, который приноровился зажигать об него спички. Следы этого насилия до сих пор видны на зеркальной поверхности».

Андрей двигает дверцу шкафа, чем-то приближает себя к себе, то отдаляет себя от себя, увеличивая при этом обзор комнаты, в которой когда-то жил его отец.

Андрей хорошо помнит, как раньше, когда отец жил с ними, мать настрого запрещала ему и сестре беспокоить его, когда он работал и спал. Мать говорила детям, что их отец пишет стихи, и это очень тяжелая работа, которая забирает много сил и времени.

Марина, конечно, слушалась и не подходила к двери, за которой был отец, а Андрей тайком все-таки приникал к замочной скважине. И, как герой «Замка» некий землемер по имени К., видел: «За письменным столом посреди комнаты в удобном кресле с круглой спинкой сидел, ярко освещенный висящей над головой лампой, господин Кламм». От этого запретного зрелища становилось не по себе, но оторваться от него не было никакой возможности. Так и проходили минуты, казавшиеся часами, но ничего не менялось, а запретное так и оставалось запретным и непонятым.

Андрей мог разобрать только спину отца, который сидел, склонившись над столом и завернувшись в шерстяное одеяло. В створе открытой форточки курился сизый папиросный дым. Горела настольная лампа.

Наконец отец вставал из-за стола, тушил папиросу в чугунной, в форме восьмиконечной звезды, пепельнице и, как был завернутым в одеяло, так и ложился на кровать, отворачиваясь к стене. Он почему-то никогда не выключал настольную лампу и спал при желтоватом, болезненных оттенков свете.

Андрей знал, что его отец часто болеет, и поэтому тоже его нельзя беспокоить и волновать. А еще его надо жалеть и не обижаться на него, когда он кричит и требует, чтобы его оставили в покое. Мать говорила, что его отец очень нервный, и Андрей верил этим словам.

А потом в дверях барака появлялась мать с охапкой дров, которую она приносила с заднего двора.

Андрей бежал, чтобы помочь ей, но в полутьме задевал корыто, стоящее в коридоре. Оно с грохотом падало на пол, а от неожиданности Маруся роняла часть дров.

Гром оглашал весь деревянный дом, перекатывался с этажа на этаж, переливался в голове, и становилось страшно.

Мать и сын понимали, что разбудили отца, и из-за двери доносился его стон.

Андрей двигает дверцу шкафа в обратную сторону, закрывает ее, и этой комнаты уже не разглядеть, теперь видна только часть коридора и лестница на второй этаж, где круглые сутки горит лампочка-дежурка.

Из книги Андрея Тарковского «Запечатленное время»: «Жертвенность, о которой я говорю и которая должна стать органической и естественной формой существования каждого человека высокой духовной организации, не может не осознаваться им как вынужденное несчастье или наказание, посланное ему кем-то. Я говорю о жертвенности, которая есть суть добровольное служение другим, как единственно возможная форма существования, естественно принятая на себя человеком… Однако… ощущая жертвенность своего пути и своего выбора, человек лишь еще более углубит предпосылки своего конфликта с обществом, ощущая его орудием насилия над собою».

Значит, добровольное служение как следствие естественного сердечного движения противостоит подспудному ощущению собственной несвободы, собственного униженного положения, ставших следствием объективных причин.

И Маруся, и Арсений знают об этих причинах, но выбор уже сделан, причем сделан давно, и уже ничего нельзя изменить, исправить. В этом случае только и остается, что долго смотреть на собственное отражение в зеркале, всматриваться в это кажущееся абсолютно чужим лицо, в эти морщины и усталые глаза, видеть себя такой, какой никто тебя никогда не видел, но пытаться улыбнуться при этом, как бы говоря себе: «Нет, ни о чем не жалею… конечно, горя было много, и страшно было, и стыдно было. Но я не жалею и никому не завидую. Просто такая судьба, такая жизнь, такие мы. А если б не было в нашей жизни горя, то лучше б не было, хуже было бы. Потому что тогда и… счастья бы тоже не было, и не было бы надежды».

1 сентября 1939 года Андрей Тарковский поступил в первый класс школы № 554 в Стремянном переулке. Тогда же Маруся отдала своего сына и в районную музыкальную школу на фортепиано.

Из фильма «Сталкер»: «Вот, скажем, музыка… Она ведь и с действительностью менее всего связана. Вернее, если и связана, то безыдейно, механически, пустым звуком, без ассоциаций. И тем не менее музыка каким-то чудом проникает в самую душу. Что же резонирует нас в ответ на приведенную гармонию шума и превращает его (шум) в источник высокого наслаждения и объединяет, и потрясает? Для чего все это нужно? И Главное – кому? Вы ответите – никому и ни для чего. Так… бескорыстно. Да нет, вряд ли, ведь все в конечном счете имеет свой смысл… и смысл, и причину».

Обладавший абсолютным слухом, семилетний Андрей Тарковский произвел сильное впечатление на приемную комиссию музыкальной школы, однако музыкальные штудии, хоть и давались ему легко, не слишком его увлекали.

Спустя годы кинорежиссер Андрей Тарковский скажет: «Обычная «киномузыка» мне не нужна. Я ее терпеть не могу и всеми силами стремлюсь от нее избавиться». Речь, можно предположить, идет о схематических нотных конструкциях, повторяющихся приемах, в которых нет жизни, исключительно о профессии, виртуозном владении инструментом, доведенном до автоматизма. Андрей Арсеньевич будет говорить о себе как о непрофессионале, снимающем кино, которое тоже является своего рода музыкой сменяющих друг друга живых картин.

Но в семь лет он сидел за инструментом и жал на клавиши, напоминающие брикеты мела, которым пишут на доске в школе. Так как своего фортепиано у Тарковских не было, то мальчик ходил заниматься к соседям сверху, отсиживал положенный час или даже два, а потом бежал на улицу, где его ждали друзья.

Мальчишки бродили по соседним дворам, играли в пристенок и футбол, курили, сидели на берегу огромной лужи, что всякую весну разливалась брандмауэром из красного кирпича на углу 1-го и 4-го Щипковских переулков, и жгли костер.

Конец тридцатых, начало сороковых – годы накануне войны, хотя внутренняя война шла в стране уже давно.

Постепенно список друзей Арсения Александровича сокращался. Писатели, поэты, литературные критики, кинематографисты исчезали, и все знают куда.

Были расстреляны поэты Павел Васильев (1937 г.), Николай Клюев (1937 г.), Тициан Табидзе (1937 г.), Борис Корнилов (1938 г.), Владимир Нарбут (1938 г.), умер в тюрьме Осип Мандельштам (1938 г.). Расстреляны писатели, журналисты и драматурги Михаил Джавахишвили (1937 г.), Иван Катаев (1937 г.), Артем Веселый (1938 г.), Иосиф Кассиль (1938 г.), Борис Пильняк (1938 г.), Бруно Ясенский (1938 г.), Исаак Бабель (1940 г.), Михаил Кольцов (1940 г.) Расстреляны кинооператор Владимир Нильсен (1938 г.) и режиссер Всеволод Мейерхольд (1940 г.).

Список арестованных и проведших годы в тюрьмах и лагерях деятелей культуры того времени огромен и занимает не одну сотню страниц.

Удивительно, но репрессии не коснулись поэта и переводчика Тарковского. Бытует мнение, что тяжелые семейные проблемы, которым Арсений отдавался полностью, и абсолютная невключенность в общественно-политическую жизнь московского поэтического сообщества стали причиной того, что на него просто не обратили внимания, сочли его неопасным и не представляющим никакого интереса для новой власти. Лишь однажды, по воспоминаниям его друзей, он был вызван в НКВД, где ему предложили сотрудничать. Якобы поэт согласился, но предупредил, что часто болеет и разговаривает во сне, а посему не может быть надежным агентом по состоянию здоровья.

С тех пор его больше не трогали.

Конечно, Арсений Александрович не мог не ощущать драматического напряжения, сгустившегося в воздухе, не мог не слышать о том, что отныне донос является самой востребованной формой эпистолярного творчества, а вчерашние друзья могут в мгновение ока оказаться врагами. Вернее сказать, «доброхотами», которые искренне хотят помочь настоящей советской литературе в условиях усиливающейся с каждым днем идеологической борьбы.

В 1937 году был арестован и расстрелян Леопольд Авербах, человек, олицетворявший рапповский «кулачный» метод руководства литературным процессом, наводивший ужас на так называемых «попутчиков», по тем или иным причинам еще не стертых с лица земли. Если этот еще вчера всемогущий партийный чиновник от литературы расстрелян, значит, политическая машина разворачивается, но никто не мог понять, в какую сторону и к каким последствиям это приведет.

Оказавшиеся на вершине советского литературного Олимпа Алексей Толстой (подвергавшийся Авербахом критике), Владимир Ставский и Александр Фадеев (соратники Авербаха по РАППу), разумеется, продолжили магистральную линию Союза писателей СССР. «Партия дала писателю все права, кроме права писать плохо». Эти слова, сказанные еще Максимом Горьким (кстати, тоже подвергавшимся Леопольдом Авербахом суровой критике) на первом писательском съезде в 1934 году, стали новым трафаретом, под который подгонялись все участники литературного фронта (по другой версии эти слова принадлежали писателю Леониду Соболеву). Разумеется, в головах писателей возникал вопрос о критериях этого «плохо», а также о полномочиях тех, кто должен принимать окончательное решение о судьбе того или иного литературного произведения и об их личной судьбе.

Граф Алексей Николаевич Толстой, красный партизан Александр Александрович Фадеев и рабочий-молотобоец, сотрудник Особого отдела ВЧК с 1919 года Владимир Ставский (Кирпичников), по сути, превратили Союз писателей СССР в наркомат советской литературы. В этой гигантской машине со своими целями и задачами, огромной материальной базой и щедрым финансовым обеспечением, со своими издательствами, типографиями, миллионными тиражами, а также домами творчества, дачными поселками, жилищными кооперативами и учебными заведениями были задействованы тысячи сотрудников по всей стране. Кадры пролетарских прозаиков, поэтов и драматургов ковались ровно, как и кадры советских военачальников, ученых, кинематографистов и высоких партийных руководителей.

К концу 30-х – началу 40-х годов члены Союза писателей СССР стали привилегированной кастой «агитаторов, горланов, главарей» (говоря словами Маяковского), решавших глобальные вопросы формирования нового советского человека, его воспитания в коммунистическом духе, когда дело Ленина-Сталина было провозглашено абсолютом во всех областях человеческой жизни. Отныне под «правом писать плохо» подразумевалось нежелание или неспособность облекать в высокую художественную форму поставленные партией перед пишущими людьми задачи.

Социалистический реализм, ставший основополагающим художественным методом советского искусства в целом и литературы в частности, позволял, по мысли его идеологов – Ивана Гронского, Валерия Кирпотина, Александра Фадеева, Андрея Жданова, в полной мере отразить все богатство и многообразие жизни человека труда и той страны, которая предоставила ему все возможности для по-настоящему счастливой жизни.

Еще на первом съезде советских писателей в 1934 году характеристику соцреализму попытался дать Алексей Максимович Горький. Удалось это ему не вполне, хотя он остался верен своему стилю, языку и профессионализму, что позволило «буревестнику пролетарской революции» избежать лобовых идеологических фигур речи и умело завуалировать собственное отношение к прямолинейным методологическим схемам, совершенно немыслимым в русской литературе. Горький говорил: «Социалистический реализм утверждает бытие как деяние, как творчество, цель которого – непрерывное развитие ценнейших индивидуальных способностей человека ради победы его над силами природы, ради его здоровья и долголетия, ради великого счастья жить на земле, которую он, сообразно непрерывному росту его потребностей, хочет обрабатывать всю, как прекрасное жилище человечества, объединенного в одну семью».

Надо думать, что подавляющее большинство окололитературных чиновников (да и литераторов тоже) не поняли в этой фразе ровным счетом ничего, но тот факт, что ее с высокой трибуны изрек сам Максим Горький, позволил принять ее как аксиому, как целеуказание в творчестве и организационно-хозяйственной работе разного рода писательских организаций и Литфонда СССР. Стали ли эти слова своего рода лазейкой для тех, кто в принципе не мог создавать шедевры о сталеварах и героических красноармейцах, мы не знаем, но витиеватые рассуждения о бытии как деянии и творчестве во имя жизни и любви позволили многим (Арсению Тарковскому в том числе) вписаться в стройные ряды советских писателей (в 1940 году он стал членом Союза писателей СССР) и заниматься своим более или менее любимым делом, чувствовать себя более или менее свободным, а также избегать жестоких идеологических проработок и баталий, которые порой заканчивались показательными судебными процессами.

Такой спасительной нишей для Арсения Александровича, как мы помним, стала переводческая деятельность.

1938–1940 годы Тарковский проводит в творческих командировках в Туркмении, Грузии, Чечено-Ингушетии. Он работает над переводами местных поэтов, что является частью обширной государственной программы – знакомства русскоязычного читателя с поэтическими жемчужинами народов СССР. Сама по себе программа носила весьма благородный характер, другое дело, что проблематика творчества национальных писателей на пятьдесят процентов имела политический и заказной характер. Однако это обстоятельство не смущало Арсения. Конечно, литературная рутина имела место быть, но особенности профессии – перевод по подстрочнику – позволяли ему работать именно в поле настоящей поэзии, порой далеко уходя от примитивных идеологических и смысловых схем.

Известно, что подстрочник предполагает работу с дословным непоэтическим переводом иноязычного текста, который сделан профессиональным переводчиком, знающим язык оригинала (редкий в том числе) и максимально передавшим смысл исходного текста. Поэт-переводчик (слабо знающий или вообще не знакомый с языком оригинала) облекает прочитанное в поэтическую форму. И тут, как мы понимаем, все зависит от дарования и таланта, которые вполне посредственное или откровенное слабое сочинение могут превратить в поэтический шедевр.

Ярким тому примером стал выдающий перевод Арсения Александровича каракалпакского героического эпоса «Сорок девушек», который в 1939–1940 годах был записан со слов народного сказителя Курбанбая Тажибаева. Впоследствии за эту работу Тарковский удостоился Государственной премии Каракалпакской АССР. Также известны переводы туркменского народного поэта Кемине (Мамедвели) и грузинского романтика Григола Орбелиани, сделанные Арсением в это время.

Однако все более и более дает о себе знать творческая усталость – поездки, командировки, литературные встречи, напряженная переводческая работа. В этом бесконечном конвейере не находится места для писания стихов, не заказных, не переводных, а тех, которые рождает сердце и воображение, чувства и внутреннее состояние.

Спустя годы Тарковский напишет стихотворение «Переводчик», в котором есть такие строки:

Зазубрил ли ты, переводчик,

Арифметику парных строчек?

Каково тебе по песку

Волочить старуху-тоску?

Ржа пустыни щепотью соды

Ни жива шипит, ни мертва.

Ах, восточные переводы,

Как болит от вас голова.

Головная боль теперь постоянно преследует поэта.

Его взаимоотношения с Антониной Бохоновой, с которой он, к слову сказать, ездит во все командировки, более чем непросты. Вернее, они подошли к той черте, за которой стоит расставание.

Повторяется история, которая уже была в жизни Тарковского с Марусей Вишняковой – он не может без Антонины, но и не может вместе с ней. Бохонова изнемогает от этой двойственности своего возлюбленного, ради которого она разрушила свою семью и обрекла бывшего мужа и дочь на страдания. Из письма Антонины Александровны Бохоновой: «Ваша ревность никогда не имела никаких оснований… Я хочу хорошей жизни. С доверием, с любовью, с откровенностью. Я ничем Вас не обижала. Если обижала – забудьте, как я забыла все обиды Ваши. Подумайте над этим и сделайте так, как Вам лучше. Только не надо, чтобы были надрывы, чтобы Вы думали: вот я сказал, что не вернусь, и «не вернусь ни за что», или «я вернусь во что бы то ни стало нести свой крест». Нет, мне надо, чтобы все было спокойно. Если Вы меня любите по-настоящему и хотите действительно быть мне не только мужем-любовником, а и другом – вернитесь, нет – живите иначе».

Конечно, Арсений многократно перечитывал это письмо, но всякий раз не находил в себе сил выбрать между «не вернусь ни за что» и «я вернусь во что бы то ни стало нести свой крест». Дело в том, что подобный выбор таил в себе для него абсолютно невыносимый и глубоко драматический парадокс. Ведь он уже «нес свой крест» – крест поэзии – и не мог понести более того, ни морально, ни физически, ни эмоционально. И ему оставалось только страдать от того, что та, которую он любит всем сердцем, не понимает этого.

В письме старой знакомой, переводчице Нине Герасимовне Бернер-Яковлевой, Арсений восклицал: «Все это время я жил сумасшедшей жизнью… я бесплощадный стихотворец, в отличие от площадных, то есть имеющих площадь поэтов». Он вновь чувствовал себя совершенно больным и изможденным, старые болячки обострились как закономерное следствие постоянного нервного перевозбуждения.

А еще Тарковский почти не видел своих детей.

Костер догорает, и мальчишки расходятся по домам.

Андрей бредет к себе.

Пролезает в дырку, проделанную в кирпичном брандмауэре, и оказывается во дворе.

Подходит к окну на кухню. Останавливается, пытается рассмотреть, что там – в глубине.

В свете мерцающей под потолком лампы-дежурки Андрей видит свою мать, которая стоит у керосинки и варит картошку на ужин.

Лицо ее было печально.

По запотевшему стеклу скатываются капли, оставляя за собой прозрачные полосы, которые, впрочем, довольно быстро запотевают, так что кажется, что на кухне с потолка льется вода.

Кипяток.

Он забрызгивает подоконник, стол, шкаф с посудой, стекает по плечам и волосам матери, которая, впрочем, ничего этого не замечает, будучи совершенно погруженной в свои мысли.

К потолку восходит густой пар.

Андрей с трудом может сдержать слезы, когда видит свою мать и точно знает, что она не видит его.

Так проходит какое-то время, пока наконец мать не отрывается от керосинки и не подходит к окну, чтобы открыть форточку, собираясь покурить.

И тут глаза сына и матери встречаются. Они смотрят друг на друга и безрезультатно пытаются улыбнуться. А потоки воды на кухне меж тем усиливаются, и папиросный дым почти полностью заволакивает лицо матери.

Андрей порывисто отходит от окна и бросается к крыльцу, но здесь никого нет.

Разве что соседская собака по кличке Филин безучастно всматривается в темноту 1-го Щипковского переулка.

Мальчик садится рядом на деревянные перекошенные ступени крыльца. К этому событию Филин не проявляет никакого интереса, он лишь бросает короткий взгляд на Андрея, едва повернув в его сторону свою мохнатую лисью морду, блеснув белками подслеповатых глаз, икнув от голода, а затем вновь мысленно устремляется в глубину переулка.

– Андрей, куда ты пропал! Немедленно ужинать! – доносится голос матери из глубины дома.

– Сейчас.

– Не сейчас, а сейчас же! – голос матери набирает силу, и кажется, что вот-вот готов сорваться на крик.

Андрей встает со ступенек и медленно, приволакивая правую ногу – вчера разбил на футболе, – бредет на кухню.

– Руки мыть! – звучит как выстрел.

Он открывает вентиль и смотрит на вихляющую струйку ледяной воды, что колотится о рукомойник.

А сестра уже сидит за столом и уплетает картошку.

Андрей садится рядом и понимает, что не хочет есть.

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?