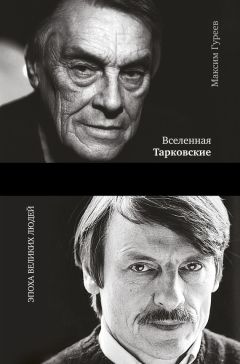

Текст книги "Вселенная Тарковские. Арсений и Андрей"

Автор книги: Максим Гуреев

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 7 (всего у книги 20 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]

Глава 6

Фантомные боли

В 1979 году Андрей Тарковский много думал о потустороннем, о недоступном опытному познанию, о том, что у Дионисия Ареопагита, ученика святого Апостола Павла, называется апофатическим, то есть отрицающим все доступные смертному человечеству определения Божественного. Бог – непостижим, немыслим, невидим, безгрешен, бессмертен, бесконечен.

До глубокой ночи, а то и до утра засиживался в монтажной «Мосфильма», вновь и вновь складывая эпизоды «Сталкера», находя получившуюся сборку хорошей, потом удовлетворительной, наконец, находя ее неудовлетворительной. Искал логики в переходе от эпизода к эпизоду, от склейки к склейке, от крупности к крупности. Но в то же время приходил к убеждению в том, что поиск этой логики противоречит самому замыслу картины, которая должна рождаться на подсознательном уровне, потому как описать чувственное невозможно, неправильно, соблюдая лишь примитивную арифметику схем и правил, следуя за буквой сценария.

И тогда все вновь рассыпалось. И приходилось все вновь начинать сначала, выискивая в километрах пленочного материала отправную точку, первый такт звучания, который слышен только ему.

Из книги Андрея Тарковского «Запечатленное время»: «Единственное, как мне кажется, о чем следует помнить режиссеру, это не о «поэтическом», «интеллектуальном» или «документальном» стиле, а о том, чтобы быть последовательным до конца в утверждении своих идей. А какой камерой он при этом будет пользоваться – его личное дело. В искусстве не может быть документальности и объективности. В искусстве сама объективность – авторская, то есть субъективная».

Вероятно, подобное состояние испытывает поэт, когда долго и мучительно вслушивается в какофонию звуков, которые терзают его сердечный слух, когда он продирается сквозь дебри бессмысленных событий, ощущений, впечатлений, а еще сквозь кричащую толпу людей, редкие лица в которой вызывают симпатию, когда отсекает ненужное и в конце концов обретает искомое.

Об этом ему часто рассказывал отец, повествовал неспешно о своем добровольном одиночестве, о том, что, избрав такой путь раз и навсегда, неизбежно становишься врагом если не для всех, то для многих. И только с возрастом приходит осознание того, что искать помощи и понимания тут бессмысленно.

У Лермонтова в «Пророке» об этом сказано исчерпывающе:

С тех пор как вечный судия

Мне дал всеведенье пророка,

В очах людей читаю я

Страницы злобы и порока.

Провозглашать я стал любви

И правды чистые ученья:

В меня все ближние мои

Бросали бешено каменья.

Посыпал пеплом я главу,

Из городов бежал я нищий,

И вот в пустыне я живу,

Как птицы, даром божьей пищи…

Стало быть, окружающим только и остается верить – в то, что рядом с ними живет гений, пророк.

Но достойно ли, этично ли провозглашать гением самого себя?

Вопрос, на который Андрей ищет ответ долгими монтажными сменами на «Мосфильме». Мучается, грызет ногти, не находит себе места из-за постоянной ноющей боли в спине, из-за гриппозного недомогания и мерцающей температуры 37,1.

А меж тем время идет, неизбежно приближая час сдачи картины в Госкино СССР.

Ровно 2 минуты 54 секунды длится монолог Писателя из «Сталкера».

Ровно 2 минуты 54 секунды Андрей терпеливо выслушивает самого себя: «… Все эти эксперименты, факты, истина в последней инстанции, а фактов вообще не бывает, а уж здесь и подавно! Здесь все кем-то выдумано! Все это чья-то идиотская выдумка! Неужели вы не чувствуете? А вам конечно до зарезу нужно знать чья это выдумка! Что толку от ваших знаний? Чья совесть от них заболит? Моя? У меня нет совести, у меня есть только нервы. Обругает какая-нибудь сволочь – рана! Другая сволочь похвалит – еще рана! Душу вложишь, сердце свое вложишь, сожрут и душу, и сердце. Мерзость вынешь из души, жрут и мерзость! Они же поголовно грамотные, у них у всех сенсорное голодание, и все они клубятся вокруг – журналисты, редакторы, критики, бабы какие-то непрерывные, и все требуют – давай, давай! Какой из меня к черту писатель, если я ненавижу писать, если для меня это мука, болезненное, постыдное занятие, что-то вроде выдавливания геморроя. Ведь я раньше думал, что от моих книг кто-то становится лучше. Да не нужен я никому! Я сдохну, а через два дня меня забудут и начнут жрать кого-то другого. Ведь я думал переделать их, а переделали-то меня по своему образу и подобию! Раньше будущее было только продолжением настоящего, а все перемены маячили где-то там, за горизонтом. А теперь будущее слилось с настоящим. Разве они готовы к этому? Они ничего не желают знать, они только жрут…»

Таким образом, если будущее слилось с настоящим, то его и нет.

А настоящее без будущего – это уже прошлое, которое оказывается ближе, родней, постижимей, нежели ежедневная рутина, в которой ничего нельзя изменить, точнее, нет никаких сил и желания что-либо менять.

Может быть, поэтому так часто и ездил в этом году к отцу в Переделкино.

От платформы тропинка шла вдоль железнодорожного полотна мимо почты, мимо теряющегося в соснах Преображенского храма, мимо кладбища.

На мосту через Сетунь сидел мужик и ловил рыбу.

Всякий раз, когда он видел Андрея, то здоровался.

И Андрей здоровался с ним, хотя имени его не знал, вернее сказать, почему-то никак не мог его запомнить, хотя мужик и называл себя неоднократно – то ли Петром, то ли Андреем.

Тезка?

Вполне возможно…

Отец тогда жил в двухэтажном корпусе 1955 года постройки. На первом этаже. Окно в комнате было расположено значительно выше рабочего стола, на котором стояла югославская печатная машинка марки «UNIS».

Видимо, поэтому, когда отец работал, сидя за столом, он всегда смотрел вверх, и в этом был какой-то свой особенный смысл – поверх барьеров, поверх обыденных смыслов, поверх клавиш печатной машинки с изображенными на них буквами русского алфавита.

Через три года на этой печатной машинке Арсений Александрович напишет своему сыну письмо следующего содержания:

«Дорогой Андрей, мой мальчик! Мне очень грустно, что ты не написал нам ни строчки, ни мне, ни Марине. Мы оба так тебя любим, мы скучаем по тебе. Я очень встревожен слухами, которые ходят о тебе по Москве. Здесь, у нас, ты режиссер номер один, в то время как там, за границей, ты не сможешь никогда реализовать себя, твой талант не сможет развернуться в полную силу. Тебе, безусловно, обязательно надо возвратиться в Москву; ты будешь иметь полную свободу, чтобы ставить свои фильмы. Все будет, как ты этого захочешь: и ты сможешь снимать все, что захочешь. Это обещание людей, чьи слова чего-то стоят и к которым надо прислушаться. Я себя чувствую очень постаревшим и ослабевшим. Мне будет в июне семьдесят семь лет. Это большой возраст, и я боюсь, что наша разлука будет роковой. Возвращайся поскорее, сынок. Как ты будешь жить без родного языка, без родной природы, без маленького Андрюши, без Сеньки? Так нельзя жить, думая только о себе – это пустое существование. Я очень скучаю по тебе, я грущу и жду твоего возвращения. Я хочу, чтобы ты ответил на призыв твоего отца. Неужели твое сердце останется безразличным? Как может быть притягательна чужая земля? Ты сам хорошо знаешь, как Россия прекрасна и достойна любви. Разве не она родила величайших писателей человечества?

Не забывай, что за границей, в эмиграции самые талантливые люди кончали безумием или петлей. Мне приходит на память, что я некогда перевел поэму гениального Махтумкули под названием «Вдали от родины». Бойся стать «несчастным из несчастных» – «изгнанником», как он себя называл.

Папа Ас, который тебя очень сильно любит».

Перед тем, как возвратиться в Москву, Андрей еще раз окинул взором комнату, в которой живет его отец. Он прибыл в полной уверенности, что комната эта находится в полуподвальном помещении, потому что только так можно было объяснить расположение единственного окна почти под потолком. Ощущение духоты тут рождала огромная батарея парового отопления, что занимала почти всю стену, подпирая тяжелый мраморный подоконник, и настольная лампа, которая почему-то никогда не выключалась, даже когда солнце заглядывало в комнату и освещало подземелье.

Очень часто бывало так, что отец и сын просто сидели и молчали.

Арсений курил.

Андрей наблюдал за тем, как он это делает.

На электричку приходилось возвращаться уже в темноте (в той поездке к отцу вместе с Андреем был его сын Арсений и фотограф Георгий Пинхасов).

На мосту через Сетунь никого не было.

Наверное, мужик по имени Петр-или-Андрей уже разделывал на кухне пойманную рыбу, готовил ее к жарке.

Андрей спускался к воде и сразу же попадал в густые заросли ивы.

На ум приходило стихотворение отца «Иванова ива»:

Иван до войны проходил у ручья,

Где выросла ива неведомо чья.

Не знали, зачем на ручей налегла,

А это Иванова ива была.

В своей плащ-палатке, убитый в бою,

Иван возвратился под иву свою.

Иванова ива,

Иванова ива,

Как белая лодка, плывет по ручью.

31 августа 1941 года в Елабуге, в доме Бродельщиковых повесилась Марина Цветаева.

Арсений Тарковский узнал об этом в Москве лишь в конце сентября, когда Маруся с детьми и Антонина Александровна с дочкой уже были отправлены в эвакуацию (в Юрьевец и Чистополь, соответственно). Может быть, это было даже и хорошо, что он остался тогда в городе один, чтобы никто не смог увидеть его слез, чтобы никто не услышал его вопля, брошенного в ночь в районе Партийного переулка.

Зову – не отзывается, крепко спит Марина.

Елабуга, Елабуга, кладбищенская глина,

Твоим бы именем назвать гиблое болото,

Таким бы словом, как засовом,

запирать ворота,

Тобою бы, Елабуга, детей стращать немилых,

Купцам бы да разбойникам

лежать в твоих могилах.

А на кого дохнула ты холодом лютым?

Кому была последним земным приютом?

Чей слышала перед зарей возглас лебединый?

Ты слышала последнее слово Марины.

На гибельном ветру твоем я тоже стыну.

Еловая, проклятая, отдай Марину!

Они познакомились в гостях у Нины Герасимовны Бернер-Яковлевой в 1940 году, в коммуналке в Телеграфном переулке. В этом году Арсений развелся с Мариной Тарковской (Вишняковой) и заключил брак с Антониной Бохоновой. Из воспоминаний Нины Бернер-Яковлевой: «Я зачем-то вышла из комнаты. Когда я вернулась, они сидели рядом на диване. По их взволнованным лицам я поняла: так было у Дункан с Есениным. Встретились, взметнулись, метнулись. Поэт к поэту».

Также о знакомстве Арсения Александровича с Мариной Ивановной интересные воспоминания оставила Елена Владимировна Тренина: «Арсений говорил, что у Цветаевой очень сложный характер и с ней бывает трудно, она непредсказуема и очень талантлива. Цветаева была неравнодушна к Арсению… Потом с ней познакомилась мама. Маме Цветаева подарила бирюзовые бусы. Эти бусы мама носила редко, говорила, что они душат ее. Такие же Марина Ивановна подарила Ахматовой… Как вспоминает Арсений, при встрече Цветаевой и Ахматовой они долго говорили, а уходя, Цветаева, остановившись в дверях, сказала: “А все-таки, Анна Андреевна, вы самая обыкновенная женщина!” Марина Ивановна приезжала к нам и читала свои стихи. Когда меня спрашивают: “Какая она была, ведь ты ее видела?” – я даже не знаю, что сказать, мне-то было девять лет, оценить ее как поэта я не могла в силу своего возраста, а чисто внешне она не произвела на меня никакого впечатления. Мне она казалась пожилой, замученной женщиной. Короткая стрижка с челочкой на лбу. Волосы с проседью казались серыми. Читала стихи глуховатым голосом. Мура (так его звали), сына Марины Цветаевой, я увидела впервые в Чистополе во время войны, куда были эвакуированы семьи писателей».

И вот теперь этой «пожилой, замученной женщины» не стало. Она ушла из жизни добровольно, по собственному желанию со словами – «я тяжело больна, это уже не я… не вынесла… не похороните живой!…хорошенько проверьте».

И вновь, как шестнадцать лет назад, Арсений метался по городу, не находя себе места: Первая Мещанская и Щипок, Борисоглебский переулок и Таганка, Трехпрудный и Серпуховка, Охотный ряд и Павелецкая. И вот здесь, проходя под стенами готического особняка Алексея Бахрушина, невольно вспоминал о Гоголе, который так боялся быть похороненным заживо.

Почему именно здесь вспоминал? Да потому что слухи о том, что череп Николая Васильевича хранился в кожаном медицинском саквояже среди анатомических медицинских инструментов именно в этом доме близ Павелецкого вокзала, ходили по Замоскворечью, и от них никуда нельзя было деться.

Арсений быстро шел, не смотря по сторонам, не оглядываясь, как будто искал подобным образом возможность убежать от себя, однако постоянно ловил свое отражение в стеклах окон первого этажа. Самоубийство Марины до такой степени потрясло его, что он ощущал свое сиротство, свою брошенность и никому не нужность настолько явственно и физически осязаемо, что боль от потери этой женщины превращалась в боль фантомную. Как это бывает, когда утраченная конечность по-прежнему дает о себе знать, будоражит воображение, шевелится, нарывает или, напротив, выздоравливает. Однако на сей раз было утрачено нечто большее, была утрачена часть сердца, и жить с этим ощущением было невыносимо трудно, а может быть, даже и невозможно.

Он входил в пустую квартиру, открывал окно и закуривал, а со стены на него смотрел портрет Джиневры д›Америго де Бенчи кисти великого Леонардо.

Никого со мною нет.

На стене висит портрет.

По слепым глазам старухи

Ходят мухи,

мухи,

мухи.

Хорошо ли, – говорю, —

Под стеклом твоем в раю?

По щеке сползает муха,

Отвечает мне старуха:

– А тебе в твоем дому

Хорошо ли одному?

Но в то же время обретенное одиночество было выражением той мучительной и практически недостижимой при иных обстоятельствах свободы, находящейся на грани реального и ирреального, прошлого и настоящего, жизни и смерти.

Это позже Тарковский скажет: «На свете смерти нет. Бессмертны все. Бессмертно все». Но сейчас, когда уже шла война, когда на фронте уже погиб Владимир Тренин, первый муж Антонины Александровны, когда улицы города опустели, а Марина навсегда ушла туда, откуда нет возврата, Арсений прислушивался к себе со страхом, потому что не знал, чего от себя ждать. Вернее сказать, от того себя, который вечно мучил его и страдал за него, настойчиво видя в этом единственный путь к истончению души и обострению чувства, без которых невозможно рождение стихов.

Конечно, он хорошо знал это свое психопатическое затишье перед бурей и страшился его.

Вот еще совсем недавно, в начале лета тяжело заболел. Как раз накануне войны. В письме другу юности Николаю Станиславскому признавался: «Лежу в постели, немощный, убогий, недужный, хворый, больной, бессильный, слабейший, замученный и неподвижный. У меня воспаление желчного пузыря». Изумляет обилие эпитетов, которыми наделяет своего лирического героя Тарковский. Арсений еще не знает, какие страдания ждут его родных и друзей, всю страну, в которой он живет, его лично, а потому он многословен и несколько нарочит, как и подобает пииту.

Однако события развиваются молниеносно и неотвратимо. Предполагаемая поездка в санаторий после выздоровления, разумеется, отменяется. Тарковского направляют на военную подготовку, которую проходят все писатели Москвы и в ходе которой он будет признан негодным к строевой службе. Литераторы, не подлежащие мобилизации, должны быть немедленно эвакуированы. Арсений смятен, но не теряет надежды попасть на фронт.

Его очередное прошение (всего их было одиннадцать) будет удовлетворено только 3 января 1942 года, когда приказом НКО СССР № 0220 Арсений Александрович Тарковский будет зачислен на должность писателя армейской газеты «Боевая тревога».

А меж тем с фронта приходили удручающие вести, враг рвался вглубь страны. Также начали приходить и первые похоронки. За первые месяцы и годы войны на фронте погибли поэты: Александр Артемов, Всеволод Багрицкий, Владислав Занадворов, Юрий Инге, Борис Лапин, Михаил Кульчицкий, Николай Майоров, Варвара Наумова, Самуил Росин, Елена Ширман, Микола Шпак. Многие из них учились на Высших Государственных Литературных Курсах вместе с Арсением Тарковским и Марусей Вишняковой.

Юрьевец на Волге.

Конец августа 1941 года.

На ступеньках крыльца деревянного дома № 8 по улице Энгельса сидит Андрей.

Ему девять лет.

Он знает, что где-то там, далеко, идет война, и отцы его друзей ушли на фронт, а некоторые из них уже и погибли.

Через несколько дней Андрей пойдет в третий класс Юрьевецкой начальной школы, куда устроится работать и его мать.

По крайней мере, он не будет тут совсем один, хотя со временем в Юрьевце у него появятся друзья, и обращение к нему по имени неизбежно сменит презрительное «эвакуированный».

Из воспоминаний Марины Арсеньевны Тарковской: «Мама соглашалась ехать только из-за нас, детей. Она не захотела эвакуироваться с семьями писателей в Чистополь. Мы уехали в Юрьевец на Волге. Там за бабушкой была забронирована комната, оставались кое-какие знакомые. Там должны были еще помнить врача Петрова, маминого отчима.

В Юрьевце нас ждала суровая жизнь эвакуированных. Мама долго не могла устроиться на работу. Жили на половину папиного военного аттестата (вторая половина принадлежала его матери и жене, которые жили тогда в Чистополе). Была еще мизерная бабушкина пенсия. Спустя какое-то время мама стала работать в школе. Питались мы в основном тем, что удавалось выменять на рынке или в окрестных деревнях. К дальним походам мама готовилась заранее – подбирались вещи для обмена, бабушка шила из плюшевых занавесок детские капоры. Если дело было зимой, то мама увязывала барахло на санки и пешком, через замерзшую Волгу, шла его менять. Уходила она обычно на несколько дней, ночевала по деревням. Ночевать пускали, кормили, чем бог послал. В один из таких походов были выменяны на меру картошки (мерой служило небольшое прямое ведро) мамины бирюзовые серьги, которые в свое время привезла из Иерусалима бабушкина родственница. В конце прошлого века она поехала туда поклониться Гробу Господню, а заодно попросить для себя благословения в монастырь. Но вместо этого ее благословили на брак с врачом местной православной колонии греком Мазараки. После его смерти тетка Мазараки вернулась в Москву к своей племяннице, бабушкиной матери. Привезенные ею золотые серьги с выгравированными на них изречениями из Корана спустя годы оказались в заволжской деревне.

Случай с серьгами вошел в фильм «Зеркало», но их романтическая история осталась за кадром».

После уроков все шли на городскую пристань, куда из Кинешмы и Костромы приходили пароходы с ранеными.

Андрей смотрел на этих растерянных, измученных людей, которых на подводах и армейских грузовиках отвозили на Симонову горку, где в бывшей Богоявленской церкви находился госпиталь.

Некоторые из них сходили по трапу самостоятельно, но большинство были обездвижены. Их выносили на носилках, смастеренных из подручных средств. Санитарки бегали по пристани, военврачи в белых халатах поверх гимнастерок отдавали команды, доносились крики и стоны, монотонно работали двигатели грузовиков.

Старшеклассники, наблюдавшие за происходящим, курили невдалеке.

Из книги Андрея Тарковского «Запечатленное время»: «Мне пришлось пересмотреть много тысяч метров пленки, прежде чем я натолкнулся на военные документальные кадры перехода Советской Армии через Сиваш, которые меня буквально ошеломили. Я никогда прежде не видел ничего подобного… на экране передо мною, точно из небытия, возникли люди, измученные непосильным, нечеловеческим трудом, страшной трагической судьбы… на экране возник образ поразительной силы, мощи и драматизма – и все это было мое, словно именно мое, личное, выношенное и наболевшее… Образ этот звучал особенно щемяще и поразительно, потому что в кадре были только люди. Люди, бредущие по колено в жидкой грязи, по бесконечному, до самого горизонта болоту, под белесым плоским небом. Оттуда не вернулся почти никто. Все это сообщало запечатленным на пленку минутам особую многомерность и глубину, порождая чувства, близкие потрясению или катарсису. Через некоторое время я выяснил, что военный оператор снимавший этот материал, погиб в тот же самый день, который он зафиксировал с такой удивительной силой проникновения в суть творящихся вокруг него событий».

Здесь, на городском причале, были и те, кого привезли в Юрьевец умирать.

Местные рассказывали, что в Богоявленской церкви был похоронен блаженный Симон, которого убили в 1584 году. С тех пор его часто видели переходящим Волгу – из года в год, из века в век. Он понуро брел по воде, будучи погруженным в свои мысли, задевал буруны, был орошаем ледяными брызгами, но совершенно не замечал этого. Симон так напоминал этих израненных, смертельно уставших, чудом оставшихся в живых людей.

Койки госпиталя располагались в притворе, среднике, на солее и в алтаре Богоявленской церкви. Постоянно топилась облицованная белым кафелем печь. Никто, конечно, не знал, где именно здесь находится могила блаженного Симона, и потому каждого из оказавшихся в госпитале могло посетить видение этого изможденного, босого, в одной рубахе человека, который называл себя «несытой гортанью», имел дар утешения и хождения по водам.

По ночам особенно поздней осенью и ранней весной Волга страшно ревела, выходила из берегов, и город затихал. Марина Тарковская вспоминала: «Мы помнили самое страшное. Ранняя весна 1942 года. На Волге ледоход. Солнце, резкий ветер. Весь городок Юрьевец, куда мы эвакуировались, высыпал на берег ловить плывущие по реке бревна – надо было как-то отапливаться. Мама прыгает по льдинам, достает бревна, мы с берега помогаем их вытаскивать. И вдруг на наших глазах она проваливается под лед, на какое-то мгновение исчезает среди громоздившихся друг на друга льдин и ледовой каши…»

Маруся спаслась тогда вопреки всему – вопреки несущимся по течению обледеневшим бревнам, попреки ледоходу, попреки пронизывающему апрельскому ветру, вопреки давнему желанию покончить со всем раз и навсегда, как это в августе 41-го года сделала Цветаева, вопреки невыносимым фантомным болям об ушедшей любви и минувшем счастье.

Ее спасли Андрей и Марина.

Летом 1943 года Мария Ивановна с детьми вернулась в Москву, точнее, в Переделкино, где она устроилась работать сторожем при пионерском лагере для писательских детей. Впрочем, ни детей, ни писателей в Переделкино в ту пору не было, все находились в эвакуации.

Сначала они поселились в пристройке к даче советского писателя Бруно Ясенского, а затем их перевели в барак на окраине поселка.

Именно здесь, в Переделкино, и произошла та встреча Арсения Александровича с детьми, о которой уже шла речь на этих страницах.

Внимание! Это не конец книги.

Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?