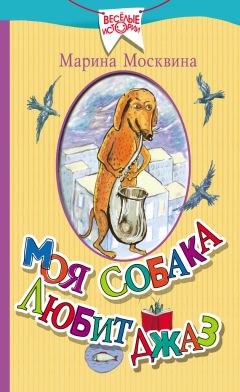

Текст книги "Моя собака любит джаз (сборник)"

Автор книги: Марина Москвина

Жанр: Детская проза, Детские книги

Возрастные ограничения: +12

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 1 (всего у книги 12 страниц) [доступный отрывок для чтения: 3 страниц]

Марина Москвина

Моя собака любит джаз (сборник)

© Марина Москвина, 2016

© Леонид Тишков, иллюстрации, 2016

© ООО «Издательство АСТ», 2017

* * *

Моя собака любит джаз

Осень моего лета

Я люблю утро первого сентября. Когда приходит пора идти в школу. Мама с папой всегда осыпают меня подарками. В этот раз они купили мне фонарик и торжественно преподнесли со словами, что ученье – это свет! Папа также вручил набор юного слесаря и сказал такую фразу, что труд сделал из обезьяны человека.

Еще папа купил мне хорошего Шварцнеггера – его портрет, где он – с одним выпученным глазом.

– Кумиры есть кумиры, – сказал папа, – надо же курить им фимиам.

А мама – ботинки остроносые, тряпичные, в каких только ходят толстые тети. Я надел, а они оказались пришиты друг к другу суровой ниткой. Папа разрезал нитку ножницами и сказал:

– Ну, широким шагом в пятый класс!

Тут вдруг выяснилось, что мама не удлинила мне школьные брюки. И за минуту до выхода я стоял у двери, как говорится, в «брючках дудочкой и по колено». Плюс ослепительно-белая рубашка с желтым пятном на груди. Это мой родной двоюродный брат Рома вечно все испакостит, а потом мне дает.

Носки у меня полосатые, как у клоуна, хотя мой любимый цвет серый, черный и коричневый.

– Черт, что ж это несчастья все меня преследуют? – говорю я.

– Да ладно тебе, – говорит папа, – на одежду внимание обращать! Не мужское это дело. И дал мне букет увядших георгин – он их заблаговременно приобрел позапозавчера. И как раз сегодня они завяли.

– Ну и ну, – говорю, – у тебя, пап, я вижу, нервов нету. Оказался бы на моем месте.

– Нет, – сказал папа, – не хочу я на твоем месте, не хочу быть десятилетним. Подрастал-подрастал…

Один Кит меня понимает. Он, конечно, отправился вместе с нами.

У подъезда нас ждал Рубен. Его папа Армен вообще не купил никакого букета, поэтому Рубен нес в подарок учителю чучело ежа.

– Он жил-жил, – решил объясниться Рубен, чтоб никто не подумал, что это он его укокошил, – жил-жил, а потом состарился и умер. Своей смертью.

– Ну, Рубен, – говорит моя мама, – замолчи, не терзай нам сердце.

А Кит страшно разволновался, увидев ежа. Он, наверное, подумал, что еж – это кошка. Он всех кошек гоняет, охотится. Наверное, думает, что это соболи или хорьки. Рубен говорит:

– Андрюха! У тебя ботинки как у Ломоносова. Ломоносов идет в школу учиться.

У Рубена хорошо с ботинками, его мама любит ходить в обувной магазин. А моя мама не любит. Она говорит:

– Я не создана для того, чтобы ходить в обувной магазин.

– А для чего же ты создана? – спрашиваем мы с папой.

– А ни для чего! – отвечает она. – Меня ни для чего невозможно приспособить.

Идем. Тучи разогнало, солнце золотое, небо синее-синее. Как я люблю праздник Первого сентября! На школьном дворе играет веселая музыка – так дух поднимает! Старые лысые десятиклассники жмут друг другу руки. Все наши в сборе – Вадик Хруль, Сеня – узенькие глазки, Фалилеев, который в любую непогоду ходит без шапки в расстегнутой куртке. И никто ему не скажет:

«Запахни куртку, Фалилей!»

Все очень раздались вширь, вымахали. Жаль, нас не видит наш учитель по физкультуре. Это был настоящий учитель. Он так многому нас научил. От него мы узнали, что лучший в мире запах – это запах спортзала. А самая лучшая радость – это радость мышечная. Самая большая мечта у него была – пройти вместе с классом по Красной площади: все с лентами, флагами, обручами, впереди он в широких белых штанах, в майке, а на груди написано «Динамо», и его воспитанники сзади идут. В этом году он бросил школу и ушел в рэкетиры.

Остальные все в сборе наши любимые учителя.

Трудовик Витя Паничкин в черном костюме. Рукава прикрывают его мозолистые кисти рук. Он всю жизнь полирует указки. Сам и вытачивает, и обтачивает, и шлифует. О его жизни мы знаем очень мало. Знаем только одно: когда Вите проверили ультразвуком сердце, у него сердце оказалось как высохщий лимон.

Виталий Павлович по русскому и литературе. Учитель, что называется, от Бога, весь в черных волосиках с головы до пят. Возит нас каждый год на экскурсию на Лобное место. Чтобы мы знали и любили историю нашей страны.

Что это там за маленькая клетчатая тетечка? А, это англичанка!

– Уйдите с собакой! – кричит она моей маме с Китом. – Дети и собака – вещи несовместные! Как гении и злодейство!

Она добрая, но строгая и очень некультурная. «The table, the table», а сама в носу ковыряет. Весь нос искрутила. А все на нее серьезно смотрят. И в кабинете английском всегда чем-то пахнет – то ли кислым арбузом, то ли тухлым помидором. Невозможно сидеть! А она окно не открывает, хотя на улице теплынь…

Люблю праздник Первого сентября! Море цветов, чучело ежа… Приветственные речи!

– Дорогие дети! Пусть школа будет для нас родным домом.

– Дорогие родители! Ваши дети в надежных руках!

– Дорогие первоклассники! Сейчас звонок зальется, смолкнут голоса, и у вас, малыши, начнется жизни новая полоса!

– Дорогие взрослые! Вы знаете, какое сейчас напряжение с вещами! Могут войти посторонние и украсть вещи ваших детей.

– Счастья вам, дорогие друзья!

– Хорошо, да? – спрашивает у меня папа.

– Очень хорошо, – говорю я ему.

– Но вообще-то ты рад, – говорит он, – что мы тебя родили?

– Конечно, – отвечаю, – я вам так за это благодарен.

– Не стоит благодарности, – великодушно говорит папа.

И тут я не выдержал и заплакал.

– Ты что? – все меня стали спрашивать. – Чего ты???

А я плакал то, что кончилось лето.

Крокодил

Я и Рубен – мы всё время смеёмся. Нам, когда мы с ним вместе, ужасно хохотать хочется.

– Вот и дружите всегда и не ссорьтесь, – сказал нам наш классный руководитель Сергей Анатольевич. – Станете такие два старичка – «ха-ха-ха» да «хи-хи-хи» – надо всем заливаться. А сейчас, – говорит, – у меня к нашему третьему «Г» серьезное дело. Будем выдвигать кандидатов в пионеры. И не просто выдвигать, а приводить причину почему.

Рубен выдвинул меня. Если б он меня не выдвинул, то бы и я его не выдвинул. Так что он меня выдвинул.

Я выдвигаю Андрюху Антонова, – сказал Рубен, – за то, что он редко дерётся, средне учится и не обижает маленьких детей.

Я покраснел и стал улыбаться.

– Кто «за»? – весело спросил Сергей Анатольевич.

Косолруков говорит:

– Я против. Я Андрюху давно знаю, мы с ним ходили в один детский сад. У него есть отдельные недостатки.

– Нет у него недостатков, – угрожающе сказал Рубен.

– У Андрюхи недостатков хоть пруд пруди, – не дрогнул Косолруков.

Трудно Косолрукову не вести себя самодовольно. Он везде первый – и в учёбе, и в труде. Он даже вёл записи, кто первый ученик класса, кто второй… И себя везде ставил первым.

– Объяснись, – попросил Косолрукова Сергей Анатольевич.

Стояла ранняя весна. Сергей Анатольевич начиная с апреля ходил в сандалиях на босу ногу. На выдвижение в пионеры явился он в новых брюках – прямо из ателье. Брюки Сергея Анатольевича оглушительно шуршали, стояли колом, кругом оттопыривались ложные карманы! А на спинке учительского стула висела тряпичная сумка в цветок, откуда выглядывали старые брюки Сергея Анатольевича – голубые, сто раз залатанные и зашитые его мамой.

– Дело прошлое, – сказал Косолруков. – Когда нас с Антоновым сдали в младшую группу, он сразу оторвался от масс.

– Как это ему удалось? – удивился Сергей Анатольевич.

– А он удрал! – говорит Косолруков. – Главное, несётся по улице. За ним нянечки, воспитательница, врачиха, мама Андрюхина, Андрюхин папа! А он бежит и отстреливается!..

– Не понял, – сказал Сергей Анатольевич.

– У него был игрушечный пулемёт! – вскричал Рубен, чувствуя, что Сергей Анатольевич подумал, что я уложил на месте штук десять нянечек, воспитательницу, родную мать с отцом и единственную на три детских сада медсестру.

– Факт остаётся фактом, – сказал Косолруков. – Антонов всё детство не расставался с пулемётом. И мне записку прислал с ошибками в каждом слове: «Гитлер! Надо нам побольше солдат! Целую, Геринг!»

– Ну, брат, – сказал Сергей Анатольевич, – за давностью лет это дело Антонову простится.

Я посмотрел на него, а он на меня. У него было такое настроение хорошее. Жёлтый куртончик – коротенький, как у матадора, заплатка на локте, очень ровно подстриженная чёлка.

Помню, я в первом классе залез на гору в овраге, а слезть не мог. Тогда он залез туда тоже и сказал: «Пошли, не бойся! Ведь у нас с тобой четыре ноги!»

– Но это не всё, – говорит Косолруков. – Антонов яйца красит и празднует Пасху. А октябрятам нельзя справлять Пасху, так как это не ленинский праздник.

– И правда, – вдруг согласился Сергей Анатольевич. – Пускай Антонов пообещает, что он больше не будет красить яйца.

Первое, что я хотел, – это пообещать. Что может быть проще – пообещать не красить яйца! Но тут я вспомнил, как мы с папой красим их в кастрюльке с кипятком в луковой кожуре. Мы их опускаем туда белыми, похожими на зиму и снег. А вытаскиваем – рыжие.

«Рыжие яйца, – говорит папа, – олицетворяют жизнь и весну!»

– А я видел во сне Бога, – сказал Рубен, пока я раздумывал, обещать бросить красить яйца или нет.

Тут все к Рубену стали приставать, где он его видел – дома или на улице?

– На улице, – отвечал Рубен. – Мне все сны снятся на улице.

– А какой он? – спросил Сергей Анатольевич.

– Настоящий армянин, – ответил Рубен.

Вопрос о яйцах оставался открытым.

– Да ну их, эти яйца! – сказал Сергей Анатольевич.

Он понял, как я хочу вступить в пионеры. И как не хочу отрекаться от яиц.

– Тем более, – вскричал Рубен, – что Андрюха, когда помойку выносит, всегда скорлупу складывает в отдельное ведро! Ведь это кальций, полезный свиньям! Видите, он какой – думает и заботится о свиньях, которых даже никогда не видел и, может быть, даже не увидит!

– Зато он на бабушку с балкона… – крикнул Косолруков, – сбросил мыльницу с мылом!!

– Андрюха не нарочно! – вскричал Рубен. – Он пускал мыльные пузыри! Мыльница сама свалилась на бабушку, не причинив ей никакого вреда!..

– Нет, причинив! Мыльная пена, наверно, попала старушке в глаз, и ей его защипало!!! – кричал Косолруков, а из ушей у него вылетали кукушки.

Гвалт стоял невообразимый. Рубен превозносил меня до небес. Косолруков же изо всех сил напирал на мои недостатки. Он сказал, что я жмот, что я непунктуальный – везде опаздываю и никого не уважаю, а мой папа, оказывается, заявил папе Косолрукова, что я – это надругательство над его мечтой о ребёнке.

Я хотел ответить, что и у Косолрукова есть один недостаток: он преклоняется перед иностранными ручками. Он мне сам говорил, что у них в шариковых ручках стержни лучше! А я ему дал отпор, что зато у нас лучше, чем у них, чеснок!..

– Люди! – взмолился Сергей Анатольевич. – Если мы каждого так будем обсуждать, то в какой-нибудь тевтонский орден вступить и то легче, чем в пионеры!

– Каждого, – сказал серьёзный Косолруков. (А у самого такие малиновые уши!) – Разве из Антонова выйдет пионер, если он боится крокодила?

– Какого крокодила??? – спрашивает Сергей Анатольевич.

Тут наступила тишина. И если клоп прошёлся бы по классу, то были б слышны его шаги.

Дурак я рассказал Косолрукову. Я ведь не знал, что он растрезвонит. Я сразу так себя почувствовал, как будто наелся до отвала ненавистными пельменями. Да ещё пять сосисок дали на сверхосыточку.

Тогда я встал и сказал:

– Боюсь, я не подхожу в пионеры. У меня дома под кроватью лежит крокодил. И я боюсь ночью руку свесить или ногу. Боюсь, он мне что-нибудь отхряпает.

– Бред какой-то. – Сергей Анатольевич сел на стол. – Ты что, его видел? Воочию?

– Нет, – ответил я. – Но я на него не смотрю.

– Ясно, – сказал Сергей Анатольевич. – А ты, Косолруков, не боишься крокодила?

– Нет, – ответил Косолруков безо всякого сомнения.

– И ты мог бы всю ночь с глазу на глаз просидеть с ним в одном помещении? – спрашивает Сергей Анатольевич, а сам так пронзительно смотрит.

– Пионеры – смелости примеры! – слегка поёживаясь от этого взгляда, ответил Косолруков.

– Тогда вперёд! – сказал Сергей Анатольевич и снял со стула сумку. – Мой друг Саша Кац работает в зоопарке заведующим отделом рептилий. Я попрошу, и он оставит Косолрукова наедине с самцом нильского аллигатора.

– Я не могу сегодня, – сказал Косолруков.

– А завтра?

– Завтра не могу!

– А послезавтра?

– Послезавтра тоже!..

– А послепослезавтра?..

Вот так нас всех приняли в пионеры.

Моя собака любит джаз

Для меня музыка – это всё. Только не симфоническая, не «Петя и волк». Я её не очень. Я люблю такую, как тогда играл музыкант на золотом саксофоне.

Мы с моим дядей Женей ходили в Дом культуры. Он врач-ухогорлонос. Но для него музыка – это всё. Когда в Москву приехал один король джаза – негр, все стали просить его расписаться на пластинках. А у дяди Жени пластинки не было. Тогда он поднял свитер, и на рубашке фломастером король джаза поставил ему автограф.

А что дядя Женя творил на концерте в Доме культуры! Свистел, кричал, аплодировал! А когда вышел музыкант в соломенном шлеме, зелёных носках и красной рубашке, дядя Женя сказал:

– Ну, Андрюха! Толстое время началось.

Я сначала не понял. А как тот отразился, краснозолотой, в чёрной крышке рояля! Как начал разгуливать по залу и дуть, дуть напропалую в свой саксофон!.. Сразу стало ясно, что это за «толстое» время.

Зрители вошли в такой раж, что позабыли все приличия. Вытащили дудки, давай дудеть, звенеть ключами, стучать ногами, у кого-то с собой был пузырь с горохом!

Музыкант играл как очумевший. А я всё хотел и хотел на него смотреть. Там всё про меня, в этой музыке. То есть про меня и про мою собаку. У меня такса, его зовут Кит. Я за такую собаку ничего бы не пожалел. Она раз пропала – я чуть с ума не сошёл, искал.

– Представляешь? – говорит дядя Женя. – Он эту музыку прямо на ходу сочиняет. Всё «от фонаря». Лепит что попало!

Вот это по мне. Веселиться на всю катушку. Самое интересное, когда играешь и не знаешь, что будет дальше. Мы с Китом тоже – я бренчу на гитаре и пою, а он лает и подвывает. Всё без слов – зачем нам с Китом слова?

– И у меня были задатки, но их не развивали, – сказал дядя Женя. Он стоял в очках, в галстуке, с портфелем-дипломатом.

– Я в школе, – говорит, – считался неплохим горнистом. Я мог бы войти в первую десятку страны по трубе.

– А может, и в первую пятерку, – сказал я.

– И в первую тридцатку мира!

– А может, и в двадцатку, – сказал я.

– А стал простой ухогорлонос.

– Не надо об этом, – сказал я.

– Андрюха! – вскричал дядя Женя. – Ты молодой! Учись джазу! Я всё прошляпил. А тебя ждёт необыкновенная судьба. Здесь, в Доме культуры, есть такая студия.

Дядино мнение совпадало с моим: джаз – подходящее дело. Но вот в чём загвоздка – я не могу петь один. Неважно кто, даже муха своим жужжанием может скрасить моё одиночество. А что говорить о Ките? Для Кита пение – всё! Поэтому я взял его с собой на прослушивание.

Кит съел полностью колбасу из холодильника и шагал в чудесном настроении. Сколько песен в нас с ним бушевало, сколько надежд!

В Доме культуры навстречу нам шёл вчерашний музыкант без саксофона, с чашкой воды. Он наклонился и дружески похлопал Кита по спине. При этом у него из кармана выпал пакетик чая с ниткой.

Кит дико не любил, когда его так похлопывают, но от музыканта стерпел. Правда, мигом уничтожил пакетик чая. Он вообще всё всегда поедал на своём пути. Но делал это не злобно, а жизнерадостно.

Я спросил:

– Где тут принимают в джаз?

– Прослушивание в третьей комнате, – ответил музыкант.

На двери висела табличка: «Зав. уч. частью Наина Петровна Шпорина». Я постучал. Я так волновался раз в жизни, когда Кит изжевал и проглотил галошу. Я чуть с ума не сошёл, всё думал: переварит он её или нет?

Стройная красавица с длинным носом сидела у пианино и выжидательно глядела на нас с Китом.

– Я хочу в джаз!

Я выпалил это громко и ясно, чтобы не подумали, что я мямля. Но Наина Петровна указала мне на плакат. Там было написано: «Говори вполголоса».

А я не могу вполголоса. И я не люблю не звенеть ложкой в чае, когда размешиваю сахар. Приходится себя сдерживать, а я этого не могу.

– Собаку нельзя, – сказала Наина Петровна.

– Кит любит джаз, – говорю. – Мы поём с ним вдвоём.

– Собаку нельзя, – сказала Наина Петровна.

Вся радость улетучилась, когда я закрыл дверь перед носом у Кита. Но необыкновенная судьба, которую прошляпил дядя Женя, ждала меня. Я сел на стул и взял в руки гитару.

Мне нравится петь. И я хочу петь. Я буду, хочу, я хочу хотеть! Держитесь, Наина Петровна – «говори вполголоса, двигайся вполсилы»! Сейчас вы огромное испытаете потрясение!..

Наина стояла, как статуя командора, и я не мог начать хоть ты тресни! Чтобы не молчать, я издал звук бьющейся тарелки, льющейся воды и комканья газеты…

– Стоп! – сказала Наина Петровна. Руки у неё были холодные, как у мороженщицы. – «Во по-ле бе-рё-зка сто-я-ла…» – спела она и сыграла одним пальцем. – Повтори.

– «Во по-ле бе-рё…»

– Стоп, – сказала Наина Петровна. – У тебя слуха нет. Ты не подходишь.

Кит чуть не умер от радости, когда меня увидел. «Ну?!! Андрюха? Джаз? Да?!!» – всем своим видом говорил он и колотил хвостом.

Дома я позвонил дяде Жене.

– У меня нет слуха, – говорю. – Я не подхожу.

– Слух! – сказал дядя Женя с презрением. – Слух – ничто. Ты не можешь повторить чужую мелодию. Ты поёшь как НИКТО НИКОГДА до тебя не пел. Это и есть настоящая одарённость. Джаз! – сказал дядя Женя с восторгом. – Джаз – не музыка. Джаз – это состояние души.

– «Во по-ле бе-рё-зка сто-я-ла…» – запел я, положив трубку. – «Во по-о-ле…»

Я извлёк из гитары квакающий звук. Взвыл Кит. На этом фоне я изобразил тиканье часов, клич самца-горбыля, крики чаек. Кит – гудок паровоза и гудок парохода. Он знал, как поднять мой ослабевший дух. А я вспомнил, до чего был жуткий мороз, когда мы с Китом выбрали друг друга на птичьем рынке.

– «ВО ПО-ЛЕ!!!»

Из мухи радости мы раздули такого слона, что с кухни примчалась бабушка.

– Умолкните, – кричит, – балбесы!

Но ПЕСНЯ ПОШЛА, и мы не могли её не петь.

…Дядя Женя удалял больному гланды. И вдруг услышал джаз.

– Джаз передают! – воскликнул он. – Сестра! Сделайте погромче!

– Но у нас нет радио! – ответила медсестра.

…Вчерашний музыкант заваривал новый пакетик чая, когда ему в голову пришла отчаянная мысль: сыграть «горячее» соло на саксофоне под паровозный – нет, лучше пароходный, гудок!!!

…А в Новом Орлеане король джаза – негр – ну просто совершенно неожиданно для себя хриплым голосом запел:

– «Во по-ле березка стояла! Во поле кудрявая стояла!..» И весь Новый Орлеан разудало грянул:

«Лю-ли, лю-ли, сто-я-ла!!! Лю-ли, лю-ли, сто-я-ла!!!»

О, швабра, швабра, где моя любовь?..

Я сейчас открыл только что – я могу под голову положить ногу. Я так увлёкся этим занятием, даже не заметил, как к нам домой явился учитель по рисованию Василий Васильевич Авдеенко.

– Ваш сын, – услышал я, – на уроке постоянно рисует чудовищ.

– А надо что? – испуганно спросила мама.

– Букет ромашек с васильками, – ответил ей Василий Васильевич. – Я ставил им сухой початок кукурузы, пластмассовые фрукты в блюде, гипсовый шар… Я задавал «парад на Красной площади», «уборку урожая», «портрет вождя кубинской революции». А он – чудовищ да чудовищ! У вас благополучная семья?

– Благополучная, – сказала мама.

– А Антонов – желанный ребёнок?

– Желанный, – сказала мама. – Да вы проходите! Мы как раз садимся обедать.

Сидим: я, папа, Василий Васильевич – и ждём. Ждать маминого обеда можно сутки. Папа говорит:

– Люся, Люся! Мы не такие долгожители, чтобы тратить четыре часа на обед…

– Холодная закуска! – объявила мама. – Салат с крабовыми палочками. Кто-то крабовые палочки выел, – предупредила она. – Остался один лук.

Перешли к супу. Папа съел три ложки и закричал:

– Фу! Не могу есть такой суп. Это похоже на национальное блюдо, только неизвестно какой нации.

– Если вы будете меня критиковать, – обиделась мама, – я засну летаргическим сном. Буду лежать и спать и ничего не делать по хозяйству. А ты, Михаил, ни на ком не сможешь жениться, ведь я-то буду жива!..

На второе она приготовила курицу. Курица у неё вся в перьях. Тушёная курица в очень больших перьях.

– Всё! – закричал папа. – Вожделение сменилось отвращением. Тут можно с голоду умереть среди еды. Кстати, мой папа развёлся с моей мамой только из-за того, что она недосаливала!

– Твой папа, – сказала мама, – очень любил отмораживать холодильник.

– Вот он простудился, заболел и умер, – говорит папа.

– Я хочу быть японским отшельником, – сказала мама.

– А я люблю невкусно поесть, – говорю я. – Я приспосабливаюсь: к невкусной пище, к плохому воздуху, чтоб если что – я был готов.

– И мне нравится ваша кухня, – вдруг вымолвил Василий Васильевич.

Он казался толстяком среди нас. Мы все суховатые, голубоватого цвета, как бабушки обветшалые.

– Понимаете, – говорит, – люди в пищу стараются употреблять то, что устоялось веками. Русские любят пареное, другие национальности любят рыбу. Но я ценю эксперимент во всём. Даже в такой рискованной области, как кулинария.

– Я тоже так считал, – крикнул папа, – пока у меня фигура не стала как у какой-то букашки!

– Я тебе изменю меню, – пообещала мама.

– Не слушайте никого, – сказал Василий Васильевич. – Когда человек ест вашу пищу, его ничто не может остановить – даже целящийся из револьвера бандит.

– Да у неё образ жизни грудного ребёнка! – крикнул папа.

– Люблю тёплый семейный круг, – Василий Васильевич встал из-за стола. – Это немного похоже на рай.

– Я хочу быть старой джазовой певицей, – сказала мама.

Через два дня он позвонил нам по телефону.

– Я простудил шею, – произнёс он слабым голосом. – И снаружи. И изнутри. Аспирин!!! Аспирин!!! Аспирин… – Василий Васильевич пробормотал адрес и повесил трубку.

А мы – я и папа – отправились его навещать. Он встретил нас в полумраке со щетиной на щеках. Окно занавешено. Света не зажёг. Картины у него – приключения какого-то Пэрдо, который живёт в военных лагерях.

Папа говорит:

– Это вы сами нарисовали?

– Сам.

– Красиво, – сказал папа.

Василий Васильевич пожал ему руку:

– Вы единственный, кто понимает меня, – сказал он.

Папа молча натёр ему шею скипидаром.

Потом мы немного посидели у окна, глядя как зажигаются звёзды. Я спел им две песни собственного сочинения: «Наша жизнь сплошная горечь» и «О, швабра, швабра, где моя любовь?»

Василий Васильевич обнял меня и прижал к своей груди.

– Не беда, что ты двоечник, Антонов, – сказал он. – Поэту не нужна математика. Поэту вообще ничего не нужно: всё остальное только заботы – история, природоведение, русский…

Когда мы уходили, папа спросил:

– Вам правда нравится, как готовит моя Люся? Кроме шуток?

– Нет, – ответил Василий Васильевич. – Но я почувствовал к ней такую симпатию! Я никогда не скажу ей ничего неприятного, хотя я очень привередлив в еде.

– Но послушайте, – зашептал папа с горящим взором. – Девять лет я прошу её не резать ножом, который даёт ржавый запах. У неё нос не работает совсем, а у меня нюх как у английского сеттера. Нет, она всё равно будет резать вонючим ножом, доводя меня до исступления.

– Тут надо что? – Василий Васильевич сделал огромную паузу. – Унять обоняние.

Вскоре он выздоровел, и мы пригласили его к нам в Уваровку. Ещё было только начало сентября, он бродил по огороду, высматривая, как живут в палых листьях жабы, и со счастливой улыбкой в мисочку собирал черноплодную рябину.

– Надо замотаться шарфом, – посоветовал ему папа, – у вас очень шея, Василий Васильевич, уязвимое место.

– Он нарочно терзает нам сердце, – сказала мама и вынесла на крыльцо шарф.

А он сиял и прямо на дереве щупал, не срывая, антоновские яблоки.

– Нет ничего прекраснее, – говорил он, – вида зреющих яблок!

– А зреющих слив? – спрашивал из окна папа.

– Ничего!

– А зреющих груш?

– Тоже нет!

– А камыша в болоте?

– Нет ничего прекраснее всего этого! – отвечал Василий Васильевич.

Потом мы варили картошку и ели её с чесноком.

– Чеснок я делаю так, – рассказывала мама, – чищу зубы, споласкиваю рот одеколоном, жую чеснок и выкладываю его в готовое блюдо.

– У нас в России, – говорил папа, – люди не самые умные, но самые смелые.

– До свиданья, сегодняшний день, – сказал Василий Васильевич на прощание. – Если б вы знали, как я рад, что вы –…ВЫ!

– Ещё увидимся! – махнул рукой папа.

Наутро Василий Васильевич, разодевшись в пух и прах, пришёл с белою гвоздикой в красной кофте – снегирь на снегу.

– Дорогие мои! – Он влюбленными глазами смотрел то на маму, то на папу, то на меня. – Я хочу сделать вам предложение.

– Предложение чего??? – спросил папа.

– Я хочу предложить, – заявляет Василий Васильевич, – свою руку и сердце.

– Кому??!

– Вам троим, – говорит он, – мне все тут понравились. Особенно вы, Михаил, – вы такой приветливый, дружелюбный. Я принёс вам в подарок хлопчатобумажные носки.

– Милая, родная, – обратился Василий Васильевич к маме. – Вы похожи на этот цветок. А когда вы состаритесь, я куплю вам саксофон. Это будет умопомрачительная картина: маленькая старушка, сухонькая, наяривает на саксофоне…

Повисло астрономическое молчание.

– Но позвольте, Василий Васильевич, – проговорил наконец мой папа. – Есть здравый смысл! И какая-никакая, а честь! У нас абсолютно укомплектованная ячейка!..

– Возможности жизни безграничны, – сказала мама. – Миша! Я поняла: мой идеал мужчин – не только сутулые и долговязые, но также маленькие и шарообразные.

– Вы режете меня без ножа, – простонал папа. – Василий Васильевич художник, он завазюкает нам всю квартиру.

– Я буду аккуратно! Вот увидите! – просился Василий Васильевич.

– У нас тут что?! – взревел папа. – Львиный прайд? Племя тумбо-юмбо? Василий Васильевич, дорогой, мы с удовольствием встретимся с вами, даже устроим ужин в вашу честь…

– Не надо ужин, – заартачилась мама. – Столько возни!

– Можно же сосиски! – прошептал папа. – Люся! Люся! – воскликнул он. – Я проштрафился? Я говорю тебе мало ласковых слов?

Мама подошла поближе и заглянула ему в лицо.

– Ты мой, – сказала она, – самый лучший, любимый, единственный Миша!

– А он? – грозно спросил папа.

– А он наш единственный Вася!..

– Я умоляю вас, – станьте моей семьёй, – подхватил Василий Васильевич. – Мы устроим праздник, бразильский карнавал. Мы будем танцевать в набедренных повязках и жечь бенгальские огни. И мы ещё увидим небо в алмазах!..

– Возьмём его! – мы с мамой закричали. – Возьмём!

И заплакали.

– Ну ладно, ладно, – сказал папа, – ладно, только не плачьте.

Как здорово мы зажили! Не было никакой неразберихи. Теперь, когда у нас с мамой их стало двое, мы вообще ели раз в день, но очень плотно и на ночь.

По воскресеньям к нам бабушка приезжала с котлетами.

– А вот и котлеты! – завидев её, говорил Василий Васильевич.

– Редкий зять, – радовалась бабушка, – так любит свою тёщу, как мои Вася и Миша.

Спали они со мной в детской – валетом. Мама к нам зайдёт, укроет их, меня посмотрит, поцелует и отправляется к себе.

А как они дружно ходили в магазин!

– Давай мы понесём, – кричали они маме, – все сумки! Все-все-все! Давай все! Иначе зачем тебе мужья?

– Чтобы их любить! – отвечала мама.

– Нет! – кричали они на всю улицу. – Чтобы носить тяжести! А ты будешь нести одни цветы и укроп.

Василий Васильевич настоял, чтобы мы взяли его фамилию и стали Антоновы-Авдеенко. А мой папа поставил условие, чтобы он стал Авдеенко-Антонов. Единственный раз они не поладили, когда Василий Васильевич попросил меня, чтобы я в своей жизни пошёл по его стопам.

– Только через мой труп! – сказал папа. – Будет художником – будет жить очень бедно. Лучше пусть идёт в армию – обмундирование дадут, бесплатная еда…

Василий Васильевич надулся и долго ни с кем не разговаривал. Наутро в предрассветной синеве он разбудил папу.

– Михаил, – недовольно сказал он. – Вы брыкаетесь.

– Тысяча извинений, – забормотал папа. – Мне снилось, что я тону.

За завтраком между яичницей и чаем Василий Васильевич объявил, что он уходит в другую семью. Мы чуть не умерли с горя, когда это услышали.

– Василий Васильевич! – сказал папа. – Мы проштрафились? Мы говорим вам мало ласковых слов?

– Я там нужнее, – ответил Василий Васильевич.

Мама плакала. Папа метался из угла в угол, как ягуар.

– Ума не приложу, – говорил он, – неужели невозможно жить одновременно и тут и там?

– Те узнают, будет тарарам, – объяснил ему Василий Васильевич.

– Иногда люди до абсурда доходят своей какой-то негибкостью, – возмущался папа.

О, швабра, швабра, где моя любовь? Расставаясь, Василий Васильевич подарил нам сухой початок кукурузы.