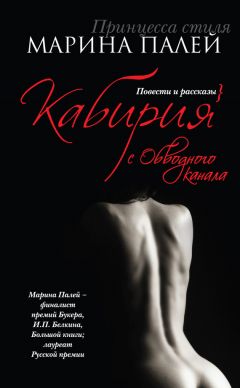

Читать книгу "Кабирия с Обводного канала (сборник)"

Автор книги: Марина Палей

Жанр: Современная русская литература, Современная проза

сообщить о неприемлемом содержимом

Имей тетка хоть молекулу здравого смысла, она не взялась бы усугублять процесс явного озлокачествления. Но она уже не могла остановиться.

В ней клокотал дух кочевых народов пустыни. А если взглянуть иначе, то клокотал, когтил и терзал тетку неотвязный страх смерти. Она, наверное, не могла себе представить, что уже до конца обречена именно на это жилище, что оно окажется последним, что в нем она будет... нет, не назову словом. И она не могла, не хотела представить, что вот именно-то эта последняя невестка подаст ей последний стакан воды... Да эта-то мразь еще и яду сыпанет, можете быть спокойны!!!

И вот так Гертруда Борисовна бегала от смерти по всему городу, одновременно властной режиссерской рукой вводя новых действующих лиц в состав Неликовой семьи. Из-за морального облика многоженца он так и не поднялся выше сержанта, но тетка уверяла всех, что, если бы она его не спасала, было бы хуже.

А тут назрел конфликт с зятем.

Коля Рыбный, по мнению Гертруды Борисовны, был жлоб (самой высшей марки!!), это именно с ним, по мнению Гертруды Борисовны, Монька начала пить и курить (с ее-то здоровьем!!), и, кроме того, он был прямо виноват в том, что приволок с собой мумию, лежащую параллельно еще невыплаченному пианино (в комнате нечем стало дышать!! это же смерть для ребенка!!), и вот от всего этого Монька перестала за собой следить, а то и вовсе не жрет, так что приходится Гертруде Борисовне контролировать ее каждый день по телефону:

– Ты сегодня брала что-нибудь в рот?!

За все за это Коля Рыбный однажды назвал Гертруду Борисовну Народной артисткой Советского Союза.

И тетка поняла, что пора тасовать колоду.

Она принялась подбрасывать Монечке королей и тузов, то есть, например, натурально, заведующего овощной базой или – о-го-го! – директора диетической столовой.

В постели, насытившись, они говорили Монечке доверительно:

– Завтра буду «Волгу» на профилактику ставить.

Или:

– Ты бы не могла через брата устроить мне в «Крестах» свидание? С моим замом?

И с каждым встречным-поперечным Монечка радостно делилась впечатлениями, вынесенными ею из королевских квартир. Она не акцентировала особо внимание на том, чем же она там, собственно, занималась. Получалось, что ее туда приглашали на экскурсию – поглазеть на цветной телевизор и все эти заморские чудеса. И вот у одного была такая специальная машинка для чистки башмаков: нажмешь только так – р-раз! – сам вылазит червячок ваксы, нажмешь – два! – будьте любезны! – тут же и щетки драят – ты что! У другого была бутылка: нальешь, значит, в нее водку, или вино, ну или коньяк там, я не знаю, наклонишь к рюмочке-то, а там кто-то внутри (ой! я сначала даже напугалась!) с грузинским акцентом говорит: «Я пью за тебя не потому, что люблю тебя. Я пью за тебя, потому что очень люблю тебя». У третьего было жидкое мыло, у четвертого – такие разноцветные шарики, чтобы коктейль охлаждать, он и Моньке подарил один на память – вот! Как, кстати, думаешь, он ко мне относится?.. Нет, минуточку: я понимаю, у него семья, жена в больнице, все такое, но он мне, например, говорит: «Век бы в глазки твои глядел!» Как думаешь, я ему нравлюсь?..

Может быть, из Гертруды Борисовны и получилась бы крепкая бандерша, развернись она в цивилизованном мире. А тут материал ей достался безалаберный, никчемушный и, что досадней всего, в виде собственного чада: пыль столбом – и толку нет, против генов не попрешь. А ведь она старалась! Совала Моньке то свою нейлоновую – почти новую! – блузку (она же голая ходит!!), то – похожую на кастрированную кошку, крашеную, почти новую шапку (она же схватит себе когда-нибудь менингит!!), то – пару почти новых полотенец с черными штампами САНАТОРИЙ «РОМАНТИКА» – все мгновенно исчезало как в прорву, как в аспидно-черную дырку. И вновь до-стигали свеженасиженных родительских гнезд слухи про разудалые, бестолковые, бестолковые Монькины похождения. И снова она заскакивала к мамаше «переночевать» – вся в законных супружеских синяках, – лепеча про мебель и общественный транспорт. Циклоп Арнольд Аронович уже не порол ее, но обязательно, с тем же пылом, проводил на кухне воспитательный час, говоря о дочери, прилежно и тупо сидящей тут же, беспременно в третьем лице:

– Хоть бы она что-то умела взять от мужчины! Хоть бы что-то, ну хоть таку-у-у-усенькое. – Он вытягивал культю, тщась изобразить мельчайшую малость – и делая это голосом. – Хоть бы рупь какой, ну, я не знаю. Мама тебе без конца подкинет – и то! и сё! Так мы жа с мамой не вечны! Другие, когда с мужчиной, умеют – и так! и сяк! По-женски как-то они это умеют... Но эта! Она жа сама еще за все платит! Она жа с себя последнее отдаст – любому! Она жа как? – иллюстрируя свою инвективу, инвалид принимался рвать на груди рубаху. – На!!! Бери!! Таких, как наша Раймонда, надо сдавать в музей, в эту, как ее, – в Кунсткамеру, ну!

– В сумасшедший дом ее надо сдавать, в клинику! – вступала Гертруда Борисовна. – Посмотри, во что ты превратилась! Ты же не жрешь ни черта! Ты же свалишься скоро – и все! Вот тогда будет полный порядок, это я тебе гарантирую!!

– Нет, я знаю, что надо делать!! – распалялся Арнольд Аронович. – Вы хоть раз послушайте меня! Хоть один раз! Ее надо сдать – зашить эти... как его... чччерт!! Ну, что там кошкам зашивают!..

– Арнольд, если ты сейчас же не замолчишь, это будут твои последние слова!!! – подавала финальную реплику Гертруда Борисовна.

И, когда Монька уже дергалась от слез на просторном родительском ложе (под портретом писателя Хемингуэя), Гертруда Борисовна, в кухне, исполняла на бис:

– А! (Хватаясь за сердце.) Я всегда говорила: надо оставить ее в покое. Пусть делает что хочет: все равно не жилец... (Скорбное сгущение черт.)

Но в покое не оставляла.

Не будучи окончательно чокнутой, Гертруда Борисовна, конечно, не надеялась, что короли и тузы произведут Раймонду в королевы. (Кому она нужна!!) И не то чтобы она губу раскатала на чужие коктейльные шарики. Древний, как пустыня, обменный зуд подначивал ее перво-наперво разбить союз Раймонда – Рыбный.

– А там видно будет, – говорила она многозначительно, и за этой многозначительностью не стояло ничего, как не стоит ангел-хранитель за спиной самоубийцы.

Если бы Коля Рыбный решил соорудить поясок верности для своей доброй, непутящей жены, весьма конструктивно было бы исполнить его в виде намордника, смыкающего пасти подсунутых тещей охмурителей – не больно-то проворных в смысле горения страсти, да и, вообще говоря, дяденек с ленцой, сплошь семейных, брюхастых, обрюзглых и убийственно скучных, но (от лени) страдающих недержанием однажды изобретенных комплиментов, которые всякий раз – словно бы в первый раз – приближали Монечку к синеве синего неба. И вот, насильственно сомкнув уста тещенькиным лазутчикам, блеющим свои слюнявые двусмысленности, можно было бы – по крайней мере, с той стороны – вполне предотвратить супружеские измены. Потому что (на это надо обратить особое внимание) кавалеры, подкинутые Моньке ее мамочкой, все эти усталые хозяйственники, видящие в Моньке этакий пикантный розанчик с помойки, притягательно-грешные миазмы которого давали им мимолетный роздых от добродетельных испарений семейной кухни, – все эти прекраснодушные обладатели геморроя, портфеля и осторожного кошелька вызывали в Моньке только детский восторг и не более того. У дяденек дома было так интересно и чисто, и попасть к ним было почетно, как на крейсер «Аврора». И, конечно, старческая болтливость мамашиных протеже ни в коей мере не была ослепительней сдержанной немногословности объектов ее свободного выбора – поддатеньких работяг с Балтийского завода и, по-своему импозантных, знающих свой фасон не хуже моряков и летчиков, шоферов-дальнобойщиков, подваливающих после смены к Монечке в бар. Монька, ценящая в мужчине вторичные признаки куда выше всех третичных и прочих, никогда – надо отдать ей должное (и, кстати сказать, в отличие от «приличных» дам) – не обсуждала и не сравнивала в доверительной беседе мужскую дееспособность своих обожателей – как болтливых, так и молчаливых.

Исполненные добродетели и здравомыслия зрелые женщины – все эти примерно-показательные жены, и стыдливые домохозяйки, и хищно-целомудренные, особенно мозгами, берегини очага, ведущие себя в интимной жизни так же деловито, цепко и трезво, как у прилавка мясного отдела, все эти кроткие терпеливые голубки, самоотверженно любящие своих богатеньких импотентов, или не очень богатеньких, но все равно удобненьких, или не импотентов, но не любящие, а в благопристойной лени исполняющие свой социальный и гражданский долг (зорко притом следя за недомером и недовесом), – все они, конечно, отвернулись бы от беспутной Монечки, выразительно зажав нос.

Умелец Коля Рыбный продолжал между тем узорить Моньку растительным орнаментом синяков, образующих сад непрерывного цветения; позади купленного в рассрочку пианино «Красный Октябрь» по-прежнему желтела небольших размеров мумия; Гертруда Борисовна перебралась с Софьи Перовской на 1-ю Советскую.

Упаси боже, чтобы за все это время Монька призналась мужу, будто райские дерева цветут, притом буйно, и за пределами супружеской спальни. Она все равно ведь не могла бы объяснить, что хочет подольше оставаться на этом празднике, где раздают разные призы и подарки, а она так любит праздники, подарки, призы, а главное – потанцевать, и еще совершенно неизвестно, какие призы, подарки и танцы назначат на завтра – может, в сто раз лучше, чем на сегодня, и, может статься, что розовых, карминных, янтарных петушков на палочках сменят сахарные матрешки, обернутые тонко позванивающей фольгой и перевязанные блестящей голубой ленточкой.

На этом празднике, правду сказать, Монька пролила немало бурных слез. Она свято верила всякому новому массовику-затейнику, она весело-превесело скакала в мешке, но затейник всякий раз исчезал, а мешок оказывался у нее на голове.

Другое дело, что и Коля Рыбный, конечно, соблазнился поплясать на этом детском утреннике, но плясал он тяжело и натужно, словно отбывал воинскую повинность, и, сколь ни тянул носочек в строю себе подобных, все выглядел мешковато. Он часто ошибался дверью в извилистом и темном кишечнике коммуналки, но Монечка гордилась, что продолжает дружить со своими соседками, и ходит пить с ними пиво, и вникает во все-все их сложности, и помогает, чем может, – то есть, в конечном итоге, оказывается на должной высоте. Королева!

И все это ничуть не мешало ей травиться йодом, а потом, после выписки из больницы, не помешало запить стаканом воды целую пригоршню швейных иголок. Пройдя положенный им путь, они выскользнули единым аккуратным пучком, а Монька выкатилась из той же самой больницы, той, где исколотые, прикрученные ремнями к койкам и пронзенные прозрачными трубочками с журчащими в них посторонними жидкостями, доверчивые самоубийцы пребывают в надежде, что попали-таки в пункт конечного следования. Во время кратких там свиданий с подружками Монька сильно-сильно затягивала в талии драный казенный халатик и, смущенно сияя глазами, прыскала в кулак. В этой больнице было много симпатичных молодых врачей, а некоторые носили очки и даже бороды, и они, делая соответствующую запись в истории болезни, вели с Монькой такие задушевные беседы и – надо же! – выдавали такие анекдоты (соответствующая запись), которые никто с ней раньше не вел и ей не выдавал. Короче говоря, Моньке там понравилось.

Возврат к прежним декорациям впервые пригасил ее и осунул. Но это, к счастью, прошло. Точнее сказать, продолжалось, пока она, на другой день после выписки, не заявилась ко мне. С ходу, по своей беспардонной привычке, Монька распахнула платяной шкаф: а эту юбку ты сейчас носишь? а эта штучка откуда? я примерю, а? это мой цвет... ой, мне сейчас будет худо... дай поносить!..

Как воочию вижу приятно-мохнатое, но уже подвытертое темно-сиреневое платье, короче приличного ладони на две («Какая у меня в нем талия, а?!»). Это платье Моньку реанимировало мгновенно и полностью. На другой день, сияя, она уже приплясывала в обновке за стойкой бара.

За это время тетка Гертруда Борисовна успела пожить на Мойке, переехать на площадь Тургенева, а оттуда – на Московский проспект; невестка ее круто скатилась со статуса медсестры отделения наркологии до пациентки означенного отделения; свадебные фужеры, которые Раймонда и Коля Рыбный разбили на счастье в день своей свадьбы, оказались только началом конца тех бесчисленных стаканов, тарелок, бутылок, графинов, плафонов, а также зеркальных и оконных стекол, ценою собственных жизней тщетно мостящих им дорогу к вечно далекому, как горизонты ласковых утопий, семейному благоденствию.

Она пошла замуж, а я – в школу. Уже тогда она почитала меня за старшую – по крайней мере, за более опытную, а может, за старую, что точнее. Коренастенькой инфантой кружилась она по коммунальной кухне, смахивающей на средневековую темницу, и синие глаза ее притаивали оттенок шкодливой детской провинности. Рядом с ней, на скрипучих цепях, мотались оплывшие бабьи тени, до самой смерти прикованные к этой предсмертной жизни; Обводный канал, питаемый усталостью тех, кто выдохся на его берегах, и тех, кто еще только обречен быть зачатым в слепых норах, был вял и грязен, словно не опохмелен; что касается упомянутой кухни: наскоро замытые пеленки в грязно-зеленых, обессмерченных классиком пятнах, хлестали по лицу сырыми крылами летучих мышей, – а мыши бескрылые, почти ручные, показатель обильности коммунальных закромов и прочности быта, сдуру купившись на кусочек засохшего сыра, уже пищали в уготованных капканах, вызывая на арену сильно возбужденных, облаченных в трусы, лысоватых мужей.

Возле своего стола, как возле мойки в кафе-мороженице, как возле стойки бара – как, впрочем, везде, – Моньке вполне хватало места, чтобы, вращая ручку семейной мясорубки, сделать парочку «стильных» движений бедрами, да и ручку-то она вращала так, будто это была и не ручка вовсе, а... нечто сугубо другое. «Монька, ну зараза же, ну прекрати!!!» – визгливо хохотали прикованные цепями тени.

А поверх всего этого, заглушая писк мышей, визг теней, стон жизнь дающих и жизнь отдающих, крик тех, кто, не изъявив никакого желания, эту жизнь все же заполучил, красивенько и громко врало настенное радио:

Снежана, Снежана, Снежа-а-ана!.. —

Летят лепестки, словно снег...

В Москве по тебе – о, Снежана,

Тоскует один человек...

Когда у Монькиной дочки сменились молочные зубки, мне выпал срок прогуляться под своды районного загса. Я, собственно, этими сводами надеялась все ограничить.

– Ты что, я слышала, свадьбу делать не хочешь?! – подстреленно вскрикнула Монька. – Что же мне теперь, по-твоему, даже и не потанцевать?!

Пришлось устраивать свадьбу. Я безропотно отдала себя на закланье этому древнему, с фальшивыми зубами, накладными плечами и крашеными волосами, провонявшему нафталином общинно-родовому шарлатанству. Кстати сказать, шарлатанство это чуть было не сорвалось. Накануне Рыбный нашел у Моньки в кармане какой-то мужской предмет, а она в кармане Рыбного раскопала какой-то женский; иными словами, я не знаю, кто из них был бык, а кто матадор, но после семейной корриды, точнехонько в утро моей свадьбы, Монька стала задыхаться, хвататься за сердце и обиженно жаловаться, что посинели губы, нос и даже уши. Испуганный Рыбный вызвал «Скорую», но Монька просекла, что ее могут заарканить в кардиологию, и образы очкасто-бородатых врачей померкли в Великий День Танцев. Она как-то умудрилась вывернуться из-под супружеского ока и, оставив Рыбного на растерзание разъяренной медицины, ползком перебралась в соседний подъезд, где жила ее подружка. Именно из той стратегической точки Монька с ребяческим восторгом наблюдала позорную ретировку – пожелтело-белой, с кровавым крестом – неприятельской машины. За это время подружка, ловко накрутив ее на термобигуди, сварганила причесочку – будьте любезны! – а синюшные места они замазали импортным гримом и помадой с блестками.

Короче, мы с Монькой постарались друг для друга. Мне вообще неохота было замуж, если честно, а я еще затеяла эту свадьбу – непристойную мистерию под сытый рев родового клана, кратко сплоченного обильной трапезой, – умиротворенный рев жрецов, знающих все злые тайны семейного мореплавания без воды, ветра и воздуха, – рев запасливого насыщения с чистосердечными паузами отрыжек и саксофонистыми взвизгами чьих-то чувствительных супружниц...

И вот через все это я готова пройти снова, пройти еще и не через такое – только бы поглядеть еще разок, как танцует Раймонда.

Среди престижных гостей был один – не то молодой актер, не то работник цирка.

Раймонда переплясала его в пух и прах.

Она была королевой бала.

Когда наступил черед искать невесту (которую, с разрешения поддатой администрации, спрятали в кладовой ресторанной кухни), Раймонда с работником цирка обнаружили меня гораздо раньше, чем жених, и скоренько перепрятали, то есть выперли на улицу, а сами уединились между кулями с мукой и мешками с сахаром. Там Раймонда, наверное, показала своему кавалеру новые па, а может, благородно предоставила ему возможность взять реванш.

Тут уж ничего не попишешь, что на смену молочным зубкам приходят постоянные, а на смену постоянным (слышите, Гертруда Борисовна?) приходит постоянное ничто.

Желтая мумия, изучив в потолке все, что было возможно, предпочла тайны черного цвета и закрыла глаза. В это время как раз были гости; Рыбный усадил дочь за фортепьяно, чтоб она сыграла украинскую народную песню «Ой, лопнув обруч», и, для порядка спросив: «Мама, вы спите?» – взглянул. Мама спала.

В комнате было четверо, стало трое. Иными словами, освободилась раскладушка. И вот – сначала все соседи узнали, потом все подружки узнали, потом все сородичи узнали, а потом вообще все вокруг узнали, что Монька не спит с Рыбным.

Монька спала на раскладушке. Тому должно было существовать материалистическое объяснение. И все вокруг взялись делать самые угрюмые предположения, наперебой обнаруживая прочную осведомленность в наиболее мрачных вопросах медицины.

Но объяснение тому было идиллическое.

Они явились без предупреждения, и Монька, отведя меня в сторонку, поинтересовалась, не хочу ли я погулять примерно часок.

Я великодушно отгуляла два.

И Раймонда, соответственно, успела сделать в два раза больше. Иными словами, моя пожилая соседка, придя из кино, обнаружила, что ее девственное ложе, одетое белоснежной накидкой в ручной работы подзорах, перевернуто вверх дном. Должно быть, Монька и ее кавалер заглянули узнать, сколько времени (им еще осталось), но увидели, что никого нет, а есть кровать, – и странно, если б они кровать не увидели.

Кавалера звали Глеб. Он обладал ростом, плечами и голосом. Он гордился, что Монька моложе его на восемь лет. Он был дальнобойщик и уже успел прокатить Раймонду Арнольдовну (так он ее называл) в город Ригу. Они жили в гостинице! – подхватывала Монька. В отдельном – представляешь? – двухместном номере! Она танцевала в ресторане! Они пили ликер! Глеб подарил ей духи – вот, понюхай, – «Лабас ритас»...

– Я как подумаю себе на минуточку, что надо будет ложиться с Рыбным – а ведь когда-нибудь придется, – так лучше бы сразу подохнуть! – твердо заявила Раймонда.

Да, видно, ее пребывание на раскладушке становилось небезопасным, и она на несколько ночей перебралась ко мне – с косметичкой, новой прибалтийской сумочкой, новым сиянием глаз и, к моему облегчению, одна.

– А мне плевать, что дальше будет, – философски заключила Монька. – Может, завтра на нас бомбу сбросят – и большой всем приветик. А может, меня завтра карачун хватит, что скорей всего. Ну, если и дотяну до сорока, так в сорок-то – что за жизнь? Мать честная: там схватило, тут кольнуло! Уж я лучше сейчас проживу свое, что мне отпущено, на всю катушечку, – а там, лет через пять, пусть выносят вперед ногами! Верно ведь?

Она, конечно, всегда поступала по-своему, но на первом этапе ей необходимо было формальное одобрение, точнее говоря, соучастие.

– Как тебе наша причесочка?.. Как тебе эта помада, м-м-м?.. Какая у нас талия, а? С ума сойти можно!

Это «с ума сойти можно» она выразительно проговаривала в своей обычной манере – чуть гнусавя, передразнивая кого-то, очень похожего на себя, кто ей самой ужасно надоел. Притом прическа (Раймонда, где твои, как вороново крыло?..) напоминала белесый ершик для мытья бутылок из-под кефира, губы были густо намазаны чем-то цианозно-сиреневым, в блестках, а веки еле подымались под тяжестью толстого-толстого слоя гуталина.

– Куда ты так намалевалась? Тебе не идет! Вульгарно!

– Где намалевалась?.. – (Глядя в зеркальце.) – Так это ж чуть-чуть. Незаметно.

Но наиболее частым и, кстати, самым емким ответом Раймонды было: «А, плевать». У тебя же комбинация торчит из-под юбки! – А, плевать. – У тебя же отекли руки! – А, плевать. – Он же тебя выпишет с твоей жилплощади! – А, плевать.

И все-таки присутствовало в тех вечерах, когда она приходила ко мне, что-то несказанно отрадное для меня, милое, пребывающее в сохранности за пределами слов, над ними, вне них.

Мне всегда хотелось иметь сестру.

Мы шептались бы вечерами в нашей девичьей с белыми занавесками, вертелись бы у зеркала, меняясь обновами, наряжали бы друг друга на бал, а еще – валялись бы с книгой на широкой тахте, и наши родители, заглядываясь на нас, улыбаясь нам, гордясь нами, звали бы нас пить чай. Мы были бы две невесты, две красавицы, мы любовались бы друг другом, любили бы другую – в себе, себя – в другой, другую, лучшую себя бы любили – и общих наших родителей. У нас были бы замечательные секреты. Родители баловали бы нас. Мы были бы милосердны.

Ничего этого у меня не было.

Но, когда приходила Раймонда, мне на мгновенья открывалось иное знание, я даже вдыхала запах пасхального кулича, слабых духов, чистого белья – в той нашей девичьей с белыми занавесками – и во всей полноте мгновенно проживала смежную с нашей жизнь, где обе мы жили, живем и будем жить всегда – баловницы, любимицы общих родителей.

А в этой жизни я боялась увидеть ее тело. Я не видела его с детства и успела забыть. Перед тем как ей первый раз надо было раздеться на ночь, я заранее представляла себе эти изношенные грешные лядвеи со свежими знаками бурного блуда, эти худые, синюшные, как у алкоголичек, лядвеи в синяках, царапинах, в сетке прожилок цвета марганцовки, в грубо лезущих за границы треугольника толстых черных волосьях. Но тело Раймонды оказалось белое, чистое и, как ни странно, исполненное стыдливых девических линий, а ноги – сверху донизу были нормальной привлекательности, заметно отечные лишь у щиколоток (у нее сильно пошаливало сердце).

К своему телу Раймонда относилась двойственно. С одной стороны, как объект и субъект страсти, то бишь сосуд греховный, оно ее вполне устраивало, и она считала – видимо, справедливо, – что такие надо поискать. Но во всем остальном это был тяжкий обременительный придаток, который она хотела бы не знать.

Придаток между тем требовал все больше внимания. У него открылась сердечная астма, он кашлял и даже кровохаркал («А, плевать: сосудик лопнул». – «Ты принимала мочегонные?» – «А, плевать»), но оказалось, что если все-таки периодически засыпать в него пригоршни разноцветных пилюль, то несколько часиков можно о его пробоинах напрочь забыть и жить нормальной, полноценной жизнью. «Ну, выпила – кстати, совсем немного, марочного, – ну так что? Я же потом мочегонкой все до капельки вывела».

Про капельку и про марочное она, конечно, загибала – диапазон у нее был на самом деле куда шире, – а про мочегонное, похоже, говорила правду. Короче, во всех остальных случаях, помимо священного акта любви, Раймонда относилась к футляру, в котором случайно разместилась ее веселая душа, не то чтобы наплевательски, а скорее механистично (сюда долила, отсюда вылила) и, может быть, была права.

Несколько раз, бренча желтенькими драже валерьянки, приходил Рыбный. Но дело зашло слишком далеко. Глеб был разведен, с Раймондой инициативен и даже настойчив. Все это настолько не походило на правду жизни, что Гертруда Борисовна вмиг сочла его крупным аферистом. Профессор (с верхней площадки) рассказывал ей, что один так записался, прописался, развелся и отсудил себе. Этого сколько хочешь, это у нас на каждом шагу! А бывает, что записываются с матерью, а живут с ее дочерью! Сколько угодно! Можете мне верить!! Тем не менее, в глубине души Гертруда Борисовна была довольна. Глеб имел целый ряд новых достоинств по сравнению с прежним мужем Раймонды, потому что был новым. Ну ладно, посмотрим.

А тут подвалило еще одно счастье – такое, что любой здравомыслящий испугался бы широте светлой полосы, предвещающей такой же ширины черную, – но Раймонда только прыскала и сияла синевой шкодливых очей. Новое счастье имело вид розовой бумажки, именуемой ордером на жилую площадь. Глеб отвалил Раймонде деньжат, и она быстренько развелась с Рыбным, расплатившись с государством за разрушенную ячейку и отправив бывшего супруга в одиночку наслаждаться двухкомнатным оазисом. У Глеба, в свою очередь, было две комнаты в коммуналке на Сенной – в одной жила его мать, другая принадлежала ему. Но он предпочел перебраться к Раймонде, так что после шумной смены декораций, сценического реквизита и действующих лиц Раймонда осталась на Обводном.

Обводный канал! Кто зачат на твоих берегах, здесь и зачахнет. Ты катишь свои мутные воды, незаметно унося жизни всех, кто хоть раз коснулся ногой твоего берега. Ступив на твою сушу, надо немедленно идти прочь, бежать, мчаться, нестись без оглядки. Но если кто остановится, если вдохнет поглубже смрада твоих испарений, тому уж не вырваться: ты мучительно-цепко держишь душу, ты не отпускаешь на берега других вод никогда.

...Наступает Новый год, но еще весь январь рука по привычке выводит устаревшую цифру. Итак, после частичной замены персонажей и обстановки ремаркой к новому акту может служить следующая:

Та же комната. Налево – тахта, направо – пианино «Красный Октябрь» с поднятой крышкой и нотами украинской народной песни «Ой, лопнув обруч». В центре две табуретки. На одной, развалив колени, сидит Раймонда. Она вяло колупает ногти. На другой – Рассказчица с гусиным пером в руках.

Раймонда. Вот скажи мне, как ты думаешь... Он пошел к ней навестить ребенка. А вот... ляжет он с ней в постель или нет?

Рассказчица(наставительно). Дело не в том, ляжет или не ляжет. Есть, в конце концов, духовные связи...

Раймонда завороженно слушает и благодарно улыбается. Похоже, ее занимает сам процесс говорения. Мать честная! Человек открывает по ее заказу рот, а оттуда вылазят – будьте любезны! – такие складные, грамотные слова!..

Раймонда (спохватываясь). Нет, минуточку, духовные связи – это ладно, это я против не имею. А ты мне скажи: вот он сейчас – три месяца со мной живет, а с ней пять лет не живет – может он с ней в постель лечь? Как ты думаешь?

Рассказчица. Ну хоть бы и лег – что с того? Ведь существуют...

Монолог заглушает классическая музыка.

Не к телу надо ревновать, а к душе!

Некоторая пауза.

Раймонда(охотно кивая). Ну а в постель он с ней ляжет? Как ты думаешь?

Долгая пауза. Пристально смотрят друг на друга.

Рассказчица. Конечно, нет.

Раймонда (оживляясь, облегченно). Вот и я так думаю! Я как женщина его удовлетворяю – во! (Ребром ладони по горлу.) У меня с этим – полный порядок!

А между тем со всем остальным порядка не было. Быстренько выяснилось, что у Глеба очень больные глаза, и ему нельзя поднимать тяжелое, и ему нельзя больше водить машину, и нельзя нервничать, ну и выпивать тоже нельзя. Последние два запрета он с Раймондой игнорировал совместно. Официально они так и не зарегистрировались, и причиной тому было подспудно набежавшее нежелание Глеба, которое Раймонда, конечно, выдавала за свое:

– Я же не девочка. Оно мне надо как лысому гребенка.

Не исключено, судьба давала понять, что причитающиеся по прейскуранту радости она Раймонде уже отпустила, причем авансом (распишитесь, пожалуйста), а теперь наступал период прогрессивных налогов и, может быть, жесточайших штрафов.

Глеб, наверное, тяготел к одному типу женщин. Не знаю, обладала ли его бывшая жена такой, как Раймонда, непритязательностью к радостям жизни, но, говорят, она была не дура выпить и тоже тяжело болела. Оба эти ее свойства, вероятно, и явились причиной того, что Глеб, зрение которого все ухудшалось, зачастил в бывшую семью и, хотя ему запрещено было подымать тяжелое и расстраиваться, он там, видно, только этим и занимался.

Раймонда уже не работала в баре. Она практически вообще не работала – то и дело садилась на больничный. У нее усугубились одышка, отеки ног, кровохарканье, и все это она относила на счет нервов, которые Глеб ей изматывал своими визитами к бывшей жене. Она считала, что поправится сразу, как только он прекратит это делать.

Врачи считали иначе. Нашелся даже хирург, полковник Военно-медицинской академии, который предложил Раймонде вшить в сердце искусственные клапаны. Я до сих пор не понимаю, где она его встретила. (Раймонда совершенно не жаловала учреждения медицины, и все ее свидания с асклепиями-эскулапами проходили у нее же на дому по схеме: «Скорая» – участковый – больничный лист.) Нет, тут, конечно, и говорить нечего, в поликлинике было интересно: блестящие инструменты, научные приборы, душевные женщины в очереди, иногда даже фигуристые мужчины-врачи – но Раймонда боялась загреметь оттуда в больницу, оставив Глеба наедине с размышлениями, какую из жен он жалеет больше. Поэтому я даже думаю, что хирург нашел Раймонду сам. В жизни так бывает: троллейбус падает с плотины в водохранилище, но в ту же самую секунду пробегает мимо мастер спорта по подводному плаванию, многократный чемпион мира – и вообще хороший, нравственный человек; он спасает двадцать пассажиров.

Идея клапанов Раймонде понравилась. Плеснув на полковника синим взглядом, она ответствовала, что подумает, – но не прочь, если бы он полечил ее сердце иным способом. Полковник сделал вид, что не понял, однако невольно щегольнул: «Квэ медикамента нон санат, эа феррум санат, – что не лечат лекарства, то лечит железо, я имею в виду скальпель». До него так и не дошло, что Раймонду просто занимал весь этот красивый научный разговор про американские клапаны, похожие (полковник показал) на шарики для коктейля, а вдобавок ей доставляло удовольствие разглядывание его широких полковничьих плеч, и вообще она была глубоко погружена в пес ее знает какие мечтания, не имеющие ничего общего с операционным столом.