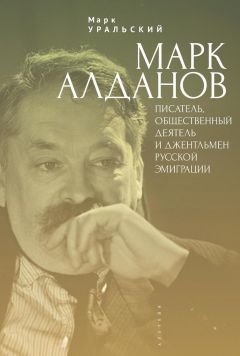

Автор книги: Марк Уральский

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 15 (всего у книги 53 страниц) [доступный отрывок для чтения: 17 страниц]

По всей видимости, не делал он этого последнего шага в своем слиянии с «русским космосом» лишь потому, что по природе своей был неверующим и от любой формы религиозной активности дистанцировался. В своей же принадлежности к масонству, – а он являлся членом-основателем парижских лож «Северная Звезда» (1924 г.) и «Свободная Россия» (1931 г.), Алданов «видел тот компромисс свободомыслия с верой, который допускался просвещенными людьми» [«Заговор» АЛДАНОВ-СОЧ (I). Т. 2].

В мировоззренческом плане Алданов являет собой культурно-исторический тип русского «западника». В ряду такого рода знаменитостей – от Петра Чаадаева, Виссариона Белинского, Грановского и Александра Герцена, до Дмитрия Мережковского и Максима Горького, Алданов ближе всего стоит к Ивану Тургеневу, которого как писателя очень уважал. Вот, например, характерный в этом отношении отрывок из «Армагеддон»:

Тургенев писал Герцену:

«Враг мистицизма и абсолютизма, ты мистически преклоняешься перед русским тулупом, и в нем ты видишь великую благодать, и новизну, и оригинальность будущих общественных форм <…>. Бог ваш любит до обожания то, что вы ненавидите, и ненавидит то, что вы любите…» «Из всех европейских народов именно русский меньше всех других нуждается в свободе. Русский человек, самому себе предоставленный, неминуемо вырастет в старообрядца: вот куда его гнет и прет, а вы сами достаточно обожглись на этом вопросе, чтобы не знать, какая там глушь и темь, и тирания. Что же делать? Я отвечаю как Скриб – «Prenez mon ours» – «возьмите науку»184184

Эти критические высказывания Тургенева относятся к началу 1860-х гг., т.е. эпохе, когда Герцен, потрясенный поражением европейских революций и разочаровавшийся в западном образе жизни, развернулся в сторону славянофилов, видевших основу будущей цивилизации в русском крестьянском быту.

[Закрыть].

Тургенев, вообще говоря, мало предсказывал и неохотно проповедовал, но почти всегда хорошо, потому что и предсказывал, и проповедовал он самые элементарные вещи, вроде учение – свет, а неученье – тьма. Может быть, именно поэтому он у нас в России почитался оригиналом и европейцем. Однако в данном случае плохо помогут ему знание народа <…> Надо было ответить и на вопрос, во что вырастет русский человек, «предоставленный» не самому себе, а опекунам, ещё менее «нуждающимся в свободе» и столь же мало заботящихся о «науке». На этот вопрос взялась ответить жизнь [«Армагедон» АЛДАНОВ (Х). С. 94–95].

Приведем еще одно высказывание Тургенева, которое с полным на то основанием можно приложить и к характеристике личности Марка Алданова:

Я не нигилист – потому только, что я, насколько хватает моего понимания, вижу трагическую сторону в судьбах всей европейской семьи (включая, разумеется, и Россию). Я все-таки европеус – и люблю знамя, верую в знамя, под которое я стал с молодости [ТУРГЕНЕВ И.С. Письма. Т. 5. С. 131].

Это же знамя Алданов пронес через всю свою жизнь. До самого ее конца.

Часть II: Исторический романист русской эмиграции

Гляжу на будущность с боязнью,

Гляжу на прошлое с тоской

Михаил Лермонтов

…когда во время войны я жил на бунинской вилле в Грассе, <…> Бунин иногда подымался ко мне, чтобы поболтать <…>. Однажды он пришел, с иронией на меня посмотрел и сказал: «А вы, небось, бы не дали Нобелевской премии Алданову! А я бы непременно дал…».

Александр Бахрах

Глава 1. Начало начал: первый эмигрантский сезон в Париже (1919–1922 гг.). Алексей Толстой и Иван Бунин

Тридцать три года Алданов существовал на свете хорошо обеспеченным, блестяще образованным и, судя по тому, что он за все это время никуда особо не пробился, счастливо и беззаботно живущим гражданином великой Российской империи.

В письме, которое цитирует Андрей Седых, он говорит, что:

В молодости, до революции, я был даже слишком жизнерадостным человеком.

Но вот произошла Русская революция, на которую этот «жизнерадостный человек», начинающий литератор и политический деятель возлагал огромные надежды. Однако результаты ее были плачевными, как у всех других революций. С этого концептуальногого убеждения, ставшего на протяжении всей последующей жизни его «идеей фикс», и началась карьера Алданова как писателя-историософа.

На месте царской России «подернулась тиной советская мешанина», ударными темпами превращавшаяся в Первое в мире тоталитарное государство рубочих и крестьян – СССР. Став «отщепенцем в народной семье», апатридом, добывающим на чужбине кусок хлеба литературной поденщиной, Марк Алданов утратил не только свой социальный статус «преуспевающего состоятельного человека», но и прежнее мировидение: из жизнелюбца он превратился в неуверенного в завтрашнем дне ипохондрика-пессимиста:

В характере Алданова более всего чувствовался пессимизм, который с годами усиливался и придавал его жизни какой-то особенно безнадежный и грустный характер. <…> Чем-то Марк Александрович напоминал мне чеховского героя, который, что бы ни случилось, тяжело вздыхал и говорил: – Ох, не к добру это, не к добру! [СЕДЫХ. С. 35].

Все то, что произошло с Алдановым, типично для той эпохи и в общих чертах повторяется в судьбах сотен тысяч русских людей, выброшенных волной революции на Запад. Уникальность же личной судьбы Марка Алданова заключается в том, что он именно в изгнанничестве (sic!) состоялся и блестяще преуспел в той сфере деятельности, которую выбрал, что называется, по призванию сердца. В считанные годы Алданов стал литературной знаменитостью – наиболее востребованным прозаиком эмиграции, широко известным, переводимым на многие языки и читаемым на всех континентах185185

Произведения Алданова были дважды увенчаны престижными литературными премиями – в Великобритании и Соединенных Штатах, и переведены на двадцать четыре иностранных языка, чем сам писатель очень гордился. Писатель тринадцать раз был номинирован на Нобелевскую премию по литературе (в 1938, 1939, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956 и 1957 г.). В СССР книги Алданова были запрещены и не издавались вплоть до 1987 г., а после войны их перестали печатать и в странах социалистического лагеря, где ранее они особенно пользовались популярностью.

[Закрыть] писателем русского зарубежья. Более того, он стал единственным европейским писателем исторического жанра,

Бред186186

«Бред» – единственная беллетристическая вещь Алданова, не содержащая лейтмотивов, связывающих ее с другими его произведениями.

[Закрыть]чьи беллетристические произведения <…> охватывают почти два столетия. Последовательность их публикации соответствует внутренней их хронологии следующим образом.

Каждая книга в отдельности составляет законченное целое, но в то же время все они, вместе взятые, связаны между собой сложной цепью повторяющихся тем187187

Отрывки из этого романа публиковались в «Новом журнале» в 1954– 1955 и 1957 годах; в 1957 году вышел английский перевод под заглавием «Nightmare and Dawn», русское издание см. [АЛДАНОВ (ХVI)].

[Закрыть]. Чаще всего мотивы эти воплощены в персонажах, которые или появляются в нескольких романах подряд, или упоминаются из романа в роман – то друзьями, то родственниками, то потомками [ЛИ НИК.].

Такая всеохватность и одновременно жизненная «интимность», наряду с классической ясностью изложения и энциклопедическим документализмом, убеждавшим читателя в верности алдановской репрезентации европейской истории, делали его книги очень популярными.

Можно без преувеличения сказать,

что Алданов был одним из самых читаемых авторов в эмиграции и у читателя пользовался неизменным успехом [ГАЗДАНОВ].

…за все годы эмиграции автором, наиболее популярным у читателей русских библиотек, был Алданов [БАХРАХ (II). С. 146].

Из всех эмигрантских писателей Алданов имел наибольший успех у не-русского читателя188188

Его книги переведены на двадцать четыре языка. Очерки о нем находятся в пособиях по литературе на английском, французском, немецком и русском языках, включая и Британскую <…> литературную энциклопедию. Его рассказы появлялись в таких американских журналах, как «Decision», «The New Leader», «The American Mercury». Роман «Начало конца», под заглавием «The Fifth Seal», был выпущен американским обществом Book of the Month Club в 1943 году, а пять лет спустя British Book Society остановило свой выбор на романе «Истоки» (по-английски «Before the Deluge» [ЛИ НИК.]. Книги Алданова регулярно издавались и в довоенной Германии, – см.: URL:https:// www.zvab.com/buch-suchen/autor/aldanov/buch/_ jzb, но здесь они, в отличие от других европейских стран, не привлекали большого внимания читателей [SETSCHKAREV. S. 8].

[Закрыть] [СТРУВЕ. С. 184].

Даже в самый тяжелый период жизни – в начале 1940-х гг., когда нацисты оккупировали Францию и Алданову, уже далеко не молодому человеку, пришлось спасая свою жизнь, бросив все свое имущество, бежать в Америку, читательский успех в США обеспечил ему возможность в материальном плане держаться на плаву. Так, например, когда в знаменитом нью-йоркском издательстве Скрибнера вышел в свет перевод его романа «Начало конца (в английском переводе он назывался «Пятая печать»), он имел такой успех, что был назван «книгой месяца», и к концу 1945 г. распродан в количестве 314 тысяч экземпляров [ТОЛСТОЙ И. – БУДНИЦКИЙ О.]. Для иностранного автора, да еще из среды русской эмиграции, это был грандиозный и, пожалуй, единственный такого рода успех.

Из охваченной пламенем гражданской войны России Алданов бежал в 1919 году. На пароходе «Кавказ», шедшем из Одессы в Константинополь189189

Пароход был зафрахтован супругами Цетлиными, с которыми Алданов поддерживал дружеские отношения большую часть своей эмигрантской жизни. Вместе с Михаилом Цетлиным – поэтом Амари, он основал в 1942 г. нью-йоркский «Новый журнал».

[Закрыть], находилась также кузина Алданова Татьяна Марковна Зайцева, на которой через несколько лет он женится. Остальные члены семьи Ландау во главе со старшим братом Львом, промышленником, наследственным владельцем Маковского сахарного завода на Хмельнитчине, оставались в России вплоть до 1921 г., о чем косвенно свидетельствует следующая дневниковая запись Веры Николаевны Муромцевой-Буниной от 8 / 21 января 1921 (Париж):

Вечером был Ландау, который получил письмо от своих, что они в Ровно. Он был взволнован, растерян и, может быть, поэтому очень интересен [УСТ-БУН. Т. 2. С. 23].

Затем они перебрались в Польшу, а уже оттуда Софья Ландау с младшим сыном Яковом и дочерью Любовью переехали в Париж. Произошло это, по всей видимости, в 1921 г. В 1929 г. в Варшаве скончался старший брат Алданова Лев Александрович. Перед этим он долго болел и, по-видимому, нуждался, поскольку Алдановы посылали ему деньги. В письме Бунину от 21 сентября Алданов писал:

Это для меня очень большая потеря – вся моя жизнь до эмиграции прошла с братом (мы учились в одном классе гимназии), и человек он был истинно прекрасный. В газете «Сегодня» был помещен – правда, с ошибками – некролог [ЖАЛЬ…БаВеч].

В некрологе «Умер Л.А. Ландау» говорилось, что:

В Варшаве после продолжительной болезни скончался присяжный поверенный Лев Ландау. Покойный родился в 1884 году в Киеве и получил образование на юридическом факультете в университете Св. Владимира. По окончанию университета он преимущественно был занят работой в унаследованном им от отца и деда (И.М. Зайцева, одного из основателей русской сахарной промышленности) Иваньковском сахарном заводе, директором-распорядителем которого он оставался до большевистского переворота. Одновременно он продолжал заниматься и юридической деятельностью. Разоренный большевистской революцией, он в 1921 году выбрался из Киева и после долгой мучительной поездки на телеге с семьей ночью пешком перешел польско-советскую границу. Его безупречное имя, репутация безупречной порядочности, старые связи по русской сахарной промышленности с польскими помещиками, деловыми людьми и банками дали ему возможность устроиться в Варшаве. <…> В последние годы покойный уделял много внимания юридическим и общественным наукам. В числе других трудов ему принадлежит работа о денежном обращении в России [УМЕР Л.А. Л…].

По имеющимся в литературе сведениям, Л. Ландау участвовал в Белом движении. А вот о каких «ошибках» пишет Бунину Алданов – не ясно. О жене и детях Льва Ландау, если таковые имелись, никаких упоминаний в переписке Алданова не встречается, а в некрологе под «семьей» могли подразумевать лишь мать усопшего и его младшего брата.

Тем же пароходом, на котором ехал Алданов, покидал родину и его новоиспеченный друг Алексей Николаевич Толстой. Будущий «красный граф» записывал в те дни в дневнике – здесь и ниже [ВАРЛАМОВ А. С. 24]:

Вечерня на палубе. Дождичек. Потом звездная ночь. На рее висит только что зарезанный бык. Архиепископ Анастасий в роскошных лиловых ризах, в панагии, служит и все время пальцами ощупывает горло, точно там его давит. Говорил слово… Мы без родины молимся в храме под звездным куполом. Мы возвращаемся к истоку св. Софии. Мы грешные и бездомные дети… Нам послано испытание…

Плакали, закрывались шляпами, с трудом, с болью…

Богачи и старые дамы, сидящие всю ночь на сундуках. М., мечтающий заснуть на полу в аптеке. Вонь и смрад темных трюмов. Хвосты с утра повсюду. Настроение погрома. Злоба и тупое равнодушие. Никто не сожалел о России. Никто не хотел продолжать борьбу. Некоторое даже восхищение большевиками. Определенная, открытая ненависть к умеренным социалистам, к Деникину.

Пароход жил своей жизнью, – вспоминал <пасынок А. Тостого> Федор Крандиевский. – Против Никитиной190190

Никита – двухлетний сын А.Н. Толстого

[Закрыть] каюты на противоположном берегу была приделана кабина, также висевшая над водой. Это был гальюн весьма примитивного устройства: в полу сделана дыра, сквозь которую были видны далеко внизу пенящиеся волны. По утрам около гальюна выстраивалась длинная очередь. Седые генералы с царскими орденами, одесские мелкие жулики, адвокаты, аристократы, дамы, как будто только что покинувшие великосветские салоны. Я в своей жизни не видел более унизительной картины. Это была почти трагическая унизительность. Когда кто-либо задерживался в гальюне, колотили в деревянную дверь.<Из дневника А.Н. Толстого>:

3 дня в карантине. Перегрузка на «Николай». Офицеры, которых выгоняют из трюма прикладами. Опять слухи и паника.

Растерянный и грязный журналист, шатающийся по Стамбулу в смертельном ужасе предстоящей голодной смерти.

Мрачный, кровавый закат над Мраморным морем… Огоньки на островах. Шумные, беспокойные, беспечные русские.

Отсидев два месяца в карантине на острове Халки, Алданов и Тостой получили французскую визу и отправились в Марсель.

Пароход, на котором плыли во Францию, назывался «Карковадо». Помимо русских эмигрантов, на нем возвращались домой французские солдаты, а также плыли в поисках счастья содержательница публичного дома в Одессе и три лучших ее проститутки, которые впоследствии будут кочевать из одного толстовского текста в другой.

В конечном итоге все закончилось прекрасно, и с лета 1919 г. и Алданов и А. Тостой уже обретались в Париже.

Об этой поре Алексей Толстой писал в книге «Эмигранты» (1933 г.):

Летом тысяча девятьсот девятнадцатого года ветер с океана приносил короткие ливни, солнце сквозь разрывы облаков освещало мокрые асфальты Парижа, бульвары, каштановые аллеи, аспидные крыши, полосатые парусины над столиками кабачков, потоки потрепанных автомобилей, снова вернувшихся с полей войны к услугам парижан и иностранцев.

Город испускал сложное благоухание. Центральные бульвары пахли бензином и духами, боковые улички – ванилью, овощами, винными лавками, непроветренными постелями, гигантские железо– стеклянные рынки – всеми дарами моря и земли. В старых, взбирающихся на холмы извилистых улицах, где жили те, чье мускульное напряжение наполняло город золотом и роскошью, пахло жареной картошкой, мокрыми опилками кабачков, ацетиленовыми фонарями уличных палаток, где жарились вафли и крутились пестрые рулетки.

Ветер с востока, с полей войны, разгонял пленительную лазурь полутеней, солнце жгло зеркальный асфальт, сухо шелестела каштановая листва, лоснились потом проборы у толстеньких гарсонов, смахивающих салфетками пыль с мраморных столиков на тротуарах, нездоровье проступало на женских лицах, загримированных с послевоенной решительностью, нехорошее возбуждение – на лицах юношей, свинцовая усталость – под седыми усами у стариков.

Ветер с полей войны, где под тонким слоем земли еще не кончили разлагаться пять миллионов трупов промежуточного поколения французов, немцев, англичан, африканцев, нагонял на город тление. Оно приносило странные заболевания, поражавшие Париж комбинированными карбункулами, рожей, гнилостными воспалениями, нарывами под ногтями, неизученными формами сыпи.

Мертвые, как могли, участвовали в виде стрептококковой пыли в послевоенном празднике живых. Слезы все были пролиты, траур остался лишь в черных оттенках мужских галстуков, женщины обнажились по пояс, и город с часу дня до розовой зари надрывающе пел саксофонами.

Всюду, где был квадратный метр свободной площади, взвывала стальная пластинка флексотона, мурлыкала скрипка, хрипела кривая дудка, стучали дощечки, бухал турецкий барабан, и демобилизованный, плотно прижимая к себе растопыренными пальцами женщину, шаркал и шаркал подошвами… [ТОЛСТОЙ А.Н. (I)].

А вот и другие его столь же неприязненно-пессимистические воспоминания об эмигрантском Париже тех лет [ТОЛСТОЙ А.Н. (II)] и [ТОЛСТОЙ А.Н. (III)]:

Вновь я увидел Париж в 19-м году, в день праздника Разоружения. Франция победила. Боши-варвары – немцы были отброшены и раздавлены. Предполагалось, что в день праздника Разоружения французская нация, положив окровавленное оружие у подножия Триумфальной арки, одним героическим порывом начнет новую светлую жизнь. Так предполагали устроители праздника.

Вышло нечто иное. Париж наполнили толпы опустошенных людей. Ни героических знамен, ни взрывов ликования. Тоска, злоба, недоумение: «Мы истекали кровью, – что мы получили за это?» Был знойный, пыльный, колючий день. Солнце жгло, – ни пощады, ни прощения. Воистину это был праздник умерщвленных. Правительство привезло труп «неизвестного солдата» и торжественно похоронило его под Триумфальной аркой. Это был подарок нации за смерти и страдания, плата за войну. Мертвыми тряпками висели трехцветные знамена в раскаленном воздухе. Миллионные толпы двигались по бульварам среди гигантских гирлянд из бумажных цветов, среди сухого леса обвитых лентами высоких шестов, среди деревянных арок с жуткими транспарантами… Так вот он – этот желанный день мира, конца человеческой бойни!

Париж начал танцевать. Париж решил отпраздновать танцами конец войны, – забыть в танцах, в сонной вертячке моря крови, все еще мерцавшие в каждых глазах. Танцевали два года, покуда не отнялись ноги, покуда всем уже стало ясно, что война вовсе не окончена, но лишь прервана на какой-то срок, что ничего хорошего не случилось, что тогда, в день праздника Разоружения, нужно было не начинать танцевать, но предпринять что-то более серьезное.

Оказалось: во Франции 1½ миллиона убитых, цвет нации срезан. У Франции 350 миллиардов франков внешнего долга. Нация вымирает: приблизительно ежегодно во Франции вымирает население одного уездного города. Северные провинции разорены дотла. Растет дороговизна. Перспективы будущего страшны и неопределенны. Немцы долгов не платят. Ни побед, ни богатства, – война принесла уныние, опустошение, безнадежность, нищету … <…>

Современный Париж беспечно, легко, без остатка разменивал великую тысячелетнюю культуру на дрянные пустяки. Наступало царство людей, не помнящих родства. Обыватели города жаждали только хорошего пищеварения и дешевого развлечения. Мелькание киноэкранов, зажигающиеся в небе огненные буквы, алкоголь и получасовая любовь оглушали тоску опустошенных душ. И вот, – музеи и библиотеки стоят, как гигантские склепы. Книгой или созерцанием красоты не набьешь желудка. Театры перестраиваются под это царство победителей, под вкус опустошенных душ. В театрах – чепуха и ерунда: выставки головокружительных туалетов, пьесы – сплетни: уныло, неостроумно, нерадостно. Актеры играют, не гримируясь, не меняя даже домашнего пиджака.

<…>

Великолепный Париж, прекраснейший из городов мира, наполнен сумасшедшими. Я утверждаю это: люди, отбросившие великие сокровища и облепившие жадно помойку жизни, – безумны. Такою Франция обречена на гибель. Можно ее оттянуть, но не отвратить. Эту гибель чувствуешь плечами, – свинцовую тяжесть неизбежности.

<…>

Я знавал в Париже одного молодого человека. <…> В 19-м году он попал, наконец, в Париж. Душа его была разъедена. В Париже он сделался писателем. Ему было наплевать на все, – с почтительной иронией он говорил только о деньгах. Денег у него не было. От скуки и омерзения он устроил «театр для себя», – то есть, сидя в редакции «Общего дела», сочинял головокружительную, невероятную информацию, – телеграммы с мест, из России. Он стирал с лица земли целые губернии, поднимал восстания, сжигал города, писал некрологи. Бурцев печатал всю эту чушь. Затем молодой человек ходил по знакомым и наслаждался своей работой. Эмигрантский Париж ежедневно потрясался до самых основ чудовищной фантазией веселого молодого человека. Французы перепечатывали эти телеграммы и, вытаскивая листы русских военных займов, любовно поглядывали на купоны.

Так рождались слухи. Но какие! Но какая в них была мгновенная уверенность! Но какое потрясающее разочарование! Так медленно сходила с ума русская эмиграция, живущая среди миражей парижских пустынь.

* * *

Идете вверх по Елисейским полям к площади Звезды. Каштановые аллеи с боков, старые платаны поникли от зноя. За платанами в мареве подняты острые крылья крылатых коней над стеклянной крышей Большого Салона. По асфальту Елисейских полей – далеко, до приземистой арки Наполеона – ослепительно переливаются солнечным блеском никель и стекло многих тысяч машин. Бьют широкие фонтаны, катятся детские колясочки по гравию. Издали видите зонтики, похожие на мухоморы, садитесь под оранжевым зонтиком на тротуаре, – несколько сот круглых, молочного стекла, столиков, красные кожаные стулья в стиле Корбюзье. Позади сквозь широкие входы и поднятые зеркальные окна кафе слышна струнная музыка. Там тоже все оранжево-красное – кресла, стены, балюстрада оркестра, изгородь из цветов, оранжевые курточки на музыкантах, оранжевые отвороты на белых смокингах гарсонов, пудра на женских лицах. Все это отражается в зеркалах, и у вас кружится голова – и без того огромное кафе кажется размерами в площадь…

Мимо таких кафе, – их несколько на Елисейских полях, – от четырех до шести гуляет публика. Модницы в высоких без полей шляпках, с шифоновыми рукавами, похожими на огромные пузыри. Элегантно одетые, в выглаженных брюках и ярких галстуках – задумчивые сутенеры. Жирный, оливковый раджа в атласном тюрбане, с кольцами на смуглой руке. Торопливо проходит длинный, костлявый старик с бритым благородным лицом, озабоченно вглядывается в женщин, – это известный «сатир этого квартала» … Важно – животом вперед – идет алжирец, в черном, в черной феске, за ним – пять полных, рано увядших жен из его гарема. Он тоже сворачивает синеватые белки на кукольные лица модниц. Вот французская семья: седоусый папаша, со строгим галльским профилем, он в жилете и черных ботинках; увядшая мадам в черно-седом мехе на плечах (наш экспорт из Повенецкого питомника) низко надвинула маленькую шляпочку, чтобы не так заметны были морщины при ярком свете, и не слишком красивая дочка – в белом, равнодушная и разочарованная (поди-ка – выдай теперь ее замуж, когда сначала тридцать раз подумаешь раньше, чем зайти в кафе – заказать на троих мороженое).

Все это двигается на фоне летящих искр стекла и никеля, присаживается и глядит пустыми глазами на суету великого города, переживающего тяжелые времена.

Из русских эмигрантов здесь только шоферы такси и кое-когда попадаются представители «высшего света». Эмиграция, говорят, очень озлоблена на титулованных. Несмотря на кризис, у них все же водятся деньжонки. Откуда? Помилуйте, а благотворительные базары… Они не только эти деньги разбирают по одним великосветским карманам, – бутылки с шампанским прут с буфета и продают…

* * *

Кто подрывает доверие к русским? Они же… Известный князь подкатывает к дому, где сдается шикарная квартира. Осматривает, – беру… И хозяину: «Мон шер, вот вам за два года вперед – пятьдесят тысяч франков». Хозяин глазам не верит, в восторге: в такое тяжелое время – наличными за два года вперед… Князь ему: «Адье, до завтра…» А назавтра везет хозяина в ресторан, поит столетним коньяком и: «Вот неприятность, мон шер, банк закрыт, а мне сегодня до зарезу необходимо заплатить по векселю сто тысяч, – совсем вылетело из головы…» Как такому орлу не одолжить; хозяин дает до завтра сто тысяч. А назавтра князь уже гуляет в Брюсселе или мчится в Рим…

Известный граф захотел, скажем, кушать. Является в дорогой ресторан, приглашает шикарную девчонку, разворачивается франков на пятьсот, а перед уплатой счета (французам никогда не привыкнуть к византийскому коварству русских) идет говорить по телефону. Несчастная девчонка до закрытия ресторана рыдает над счетом, покуда ее не сдадут в полицию, потому что адрес графа неизвестен…

Молодые люди пристраиваются, смотря по вкусу, одни к старушкам, другие к старичкам. Это обыкновенная, так сказать, тихая профессия. Обладающие большой фантазией – вымогательствуют, подделывают документы или, чтобы жениться на какой-нибудь заезжей дуре, меняют фамилию: например, разночинец Иванов становится дворянином: Ива Нов…

Многие состоят в союзе младороссов (русские фашисты). Это публика дисциплинированная, отчетливая, свирепая. У этих, конечно, – деньги. Эти только и ждут, когда Япония и Германия бросятся на СССР, Иные уехали воевать в Боливию, – вербовали, обещали золотые горы, а получили – кто пулю, кто желтую лихорадку. Молодые люди из бывших интеллигентных семей уходят в мистику, даже принимают священство. В Париже попов – на десять эмигрантов поп. Готовятся к «восстановлению православия» в России.

Сочувствующих нам тоже немало, главным образом из тех, кто работал на заводах, в предприятиях. Теперь большинство, как иностранцы, уволены, и многим грозит запрещение права труда. А это влечет (в случае нарушения, – хотя бы человека позвали помыть тарелки) высылку за пределы Франции, – куда хочешь, то есть беспаспортное бродяжничество, воровство, тюрьма или самоубийство…

Опускается вечер, отгорает за мглистыми тучами заря, видная сквозь пролет наполеоновской арки. Зажигаются синие, красные надписи. Над графитовыми крышами проносятся ласточки. Кафе пустеют. На несколько часов город притихает, чтобы снова до полуночи оживились тротуары и кафе. Тогда снова – невеселые лица, пустые глаза. Будто город доживает последние месяцы перед событиями, когда взовьется трагический занавес…

У нас в Париже такая гниль в русской колонии, что даже я становлюсь мизантропом. В общем, все – бездельники, болтуны, онанисты, говно собачье.

Я стараюсь им не подражать. На днях начинаю новый роман, обдумываю пьесу. «Хождение по мукам» выйдет в начале августа (шестая книга «Современных записок», где конец романа) – здесь и ниже [ВАРЛАМОВ А. С. 29].

В целом Франция и Париж угнетали А. Толстого. Возможно, к житейским неудачам и бытовым неурядицам примешивались разъедавшие душу воспоминания об «уютном, старом, может быть, слишком тесном, но дивном храме жизни» – жизни дореволюционной», в том числе и в Париже, куда он приезжал с невенчанной женой Софьей Дымшиц и ходил по улицам ее столицы богатым русским барином, – эта belle France вызывала у него теперь раздражение.

Через несколько лет Алексей Толстой из Парижа сбежал, сначала в Берлин, а затем, когда решил, что эмиграции с него довольно, – в родную Москву.

А вот Марку Алданову суждено было прожить большую часть своей эмигрантской жизни именно в Париже. Здесь началась его литературная слава, отсюда он, бросив все свое добро, бежал от немцев в 1940 году, сюда же вернулся из Америки после войны в 1946 году, а после его кончины в Ницце именно в Париже доживала свои дни Татьяна Марковна Алданова-Ландау. Хотя в сохранившейся переписке Алданова отсутствуют описания Парижа начала 1920-х гг., можно полагать, что воспоминания о дореволюционном времени, в том числе и о былом Париже – как об «уютном, старом, может быть, слишком тесном, но дивном храме жизни», его угнетали куда меньше, чем А. Толстого. Алданову, в совершенстве владевшего французским, окружающая его обстановка отнюдь не казалась чужеродной. Как о том свидетельствуют его многочисленные высказывания в художественной прозе и публицистике, по своим и культурно-бытовым предпочтениям он был убежденным франкофилом и в рамках этой культурной традиции вне зависимости от «гримас времени» чувствовал себя достаточно комфортно.

При всей уникальности своей натуры Алданов не обладал качествами яркой личности: ни высокомерности, ни напыщенности, ни эксцентричности, ничего такого, что «пикантно» оживляло бы его портрет, не отложилось в памяти современников. И все же по их воспоминаниям можно составить представление о том впечатление, которое русский парижанин Марк Александрович Ландау-Алданов производил на окружающих.

В молодости он был внешне элегантен, от него веяло каким-то подлинным благородством и аристократизмом. В Париже, в начале тридцатых годов, М.А. Алданов был такой: выше среднего роста191191

Здесь А. Седых, будучи сам человеком маленького роста, несколько преувеличивает: судя по фотографиям, Алданов был, скорее, чуть ниже среднего роста.

[Закрыть], правильные, приятные черты лица, черные волосы с пробором набок, «европейские», коротко подстриженные щеточкой усы. Внимательные, немного грустные глаза прямо, как-то даже упорно глядели на собеседника… [СЕДЫХ. С. 35].

Борис Зайцев вспоминает его как изящного брюнета с благородной внешностью, отличными манерами и «прекрасными192192

Ирина Одоевцева наделяет Алданова «красивыми, газельими глазами» [«На берегах Сены» ОДОЕВЦЕВА].

[Закрыть] глазами». На всех сохранившихся изображениях, в том числе и на портрете А. Лаховского, глаза Алданова, действительно, привлекают своим особенным – проницательным и одновременно отстраненно-задумчивым, как бы «нездешним», выражением. На пороге своего пятидесятилетия Алданов внешне сильно изменился. Вера Николаевна Бунина отмечает в своем дневнике:

23 февраля 1928 года: Вчера видели Алданова, он очень изменился, пополнел, стал каким-то солидным. Но все такой же милый, деликатный, заботливый [УСТ-БУН. С. 174].

По свидетельству Романа Гуля, к середине 1930-х гг. Алданов потолстел, обрюзг, ни следа былой элегантности и красивости [ГУЛЬ Р.].

Об этом печальном факте также пишет и Седых:

С годами внешнее изящество стало исчезать. Волосы побелели и как-то спутались, появились полнота, одышка, мелкие недомогания. Но внутренний, духовный аристократизм Алданова остался, ум работал строго, с беспощадной логикой, и при всей мягкости и деликатности его характера – бескомпромиссно [СЕДЫХ. С. 35].

Что же касается приобретенного еще в России имиджа человека «приятного во всех отношениях», хотя в плане приятельства закрытого настолько, что ни у кого не возникало желания «поплакаться ему в жилетку», а тем паче, попытаться влезть в душу – то он неизменно сопутствовал ему до конца жизни.

Уж очень приложимо к нему декартовское изречение, которое Алданов сам не раз цитировал: «хорошо жил тот, кто хорошо скрывал». Впрочем, оговорюсь, остается все-таки под сомнением, несмотря на все его литературные успехи и жизнь, казалось бы, не омраченную никакими провалами, прожил ли он ее «хорошо» в декартовском понимании. Мне всегда казалось, что какой-то маленький, миниатюрный прометеев орел неустанно клевал его. Я знал его в продолжении нескольких десятилетий, чуть ли не полвека, периодами встречался довольно часто и все-таки чего-то никогда не мог в нем расшифровать. Дело было не только в его внешней замкнутости, странным образом уживавшейся с ровностью в его отношениях с людьми (из этого его правила надо исключить тех, которые находились по «ту сторону баррикады», так как тогда он был бескомпромиссен и даже упрям и в этом отношении очень следил за своей репутацией, боясь как-то очернить свои «белые ризы») и, вместе с тем, было в нем что-то, что заставляло иной раз задуматься о «загадке Алданова».

<…>

…едва ли не до конца дней жил словно улитка в своем домике, из которого неохотно выползал. <…> Все его интересы, все его любопытство были как будто направлены к тому, чтобы возможно более пристально разглядеть тех, кто – в прошлом и настоящем – творил историю, отыскать в их биографиях дополнительные черточки, которые остались незамеченными профессиональными историками [БАХРАХ (II). С. 149 и 147].

Хотя Алданов искренне сожалел, что ему якобы

очень не хватает <…> музыкальной культуры при большой любви к музыке […НЕ-СКРЫВ– МНЕНИЯ. С. 41],

– он был по настоящему «разносторонний эрудит», «библиотечный червь», человек, который, по ироническому определению Дон-Аминадо, «дышит полной грудью только в спёртом воздухе библиотек, среди пыльных фолиантов и монографий». Бахрах путверждает, что Алданов: по всем областям умудрился прочесть не только все, что

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?