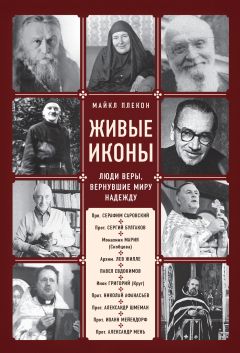

Текст книги "Живые иконы. Люди веры, вернувшие миру надежду"

Автор книги: Майкл Плекон

Жанр: Религия: прочее, Религия

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 7 (всего у книги 23 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]

Но между ею и Христом будут стоять охранители красоты Христова хитона и ответят, что ненависть и борьба исказила их лица, ежедневный труд вытравил высокий дар любованья, а жизнь есть великая красота, на которую не способны те, кто не выучен ей. Сладкие песнопенья, шепотливые переливы чтений, ладанное куренье, блаженное мление в красоте окутает облаком скорбный лик Иисусов, заставит замолкнуть вопли, заставит потупить головы, заставит заснуть надежду. Одни убаюкаются на время этим обволакивающим благолепием, другие уйдут от него, – а между Церковью и жизнью останется великая пропасть. Эстетические хранители благолепия будут сторожить эту пропасть во имя гармонии, во имя ритма, слаженности, красоты. Профаны по другую сторону не пойдут ее преодолевать, потому что с ними останется боль, борьба, горечь, уродство жизни, – и они перестанут верить, что с таким багажом можно и должно идти к Церкви. <…> Но, может быть, глаза, имеющие зрение любви, увидят, как из алтаря, огражденного благолепным иконостасом, тихо и незаметно выходит Христос. Пение продолжает звучать, клубы ладана курятся, молящиеся млеют в экстатическом служении красоте. А Христос выходит на паперть и смешивается с толпой нищих, прокаженных, отчаявшихся, озлобленных, юродивых. Христос идет на площади, в тюрьмы, в больницы, в притоны. Христос заново и заново полагает душу за други Своя. Перед Ним, вечной Истиной и Красотой, что наша красота и наше уродство? Не кажется ли наша красота уродством перед вечной Красотой Его? Или, обратно, – не видит ли Он и в нашем уродстве, в нашей нищей жизни, в наших язвах, в наших искалеченных душах – Своего Божественного образа, отблеска вечной славы и вечной красоты? И Он вернется в храмы и приведет с Собой тех, кого звал на пир Жениха, с больших дорог, нищих и убогих, блудниц и грешников[94]94

Там же. С. 34–36 [ссылка автора: Sourozh 75, рр. 21–22].

[Закрыть].

Как живо описана здесь неистовая любовь, которой одаривала несчастных сама мать Мария в созданных ею же приютах! Ее упрекали и сестры-монахини, и один из священников ее приюта, о. Киприан Керн, и миряне за ее бездомное монашество, сидение в кафе и барах до поздней ночи с несчастными и отчаявшимися людьми, за пропуски служб ради походов за продуктами на рынок Лез-Аль и приготовления пищи для своих бесплатных столовых.

Безжалостная в своей критике, мать Мария обличает эстетов не только как романтиков и эскапистов. Они повинны и в потворстве идолопоклонничеству, когда «церковное благолепие, красота песнопений, слаженность богослужений становится самоцелью, заменяет Самого Христа». Эстеты превратили «слуг Христовых, преемников апостолов и учеников – священников» в служителей культа, в жрецов «иногда в почти языческом смысле этого слова». О священнослужителях судят не по их любви к пастве, к одной потерянной овце при наличии девяноста девяти, но по певческим данным, знанию Типикона и православных богослужебных правил, по плавным движениям у алтаря. Поражает, пишет она, что в Советской России Церкви разрешены только богослужения, что это – всё, что напуганные и страдающие души могут найти в храмах, у священства и у своих братьев. Если нет подлинной любви к ближнему, было бы лучше, если бы богослужения запретили и христиане вынуждены были бы снова собираться в катакомбах.

Наваждение «аскетизма»

Последний тип, исследуемый матерью Марией, – аскетический. В аскетизме нет ничего оригинального или специфически христианского, так как мы встречаем его в буддизме и индуизме задолго до возникновения христианства. Мать Мария поднимает глубокие вопросы об аскетизме как исторически и антропологически универсальном феномене, вопросы, которых так часто избегают христиане, не желающие тщательно исследовать свое предание, вопросы, которые впоследствии о. Александр Мень задаст в своих многочисленных лекциях и статьях, в частности в серии книг о традициях великих мировых религий. Однако оставим здесь эту увлекательную исследовательскую линию.

В традиции христианского аскетизма мать Мария выделяет как ключевой момент неизбежную борьбу, связанную с обретением Царства Небесного, борьбу индивидуальной души в деле личного спасения. Во всей аскетической литературе можно проследить этот лейтмотив – не столько как нить, сколько как сердцевину, ось, подлинную цель христианской жизни. Всё остальное является или должно быть вторичным. Если выполняются какие-то действия, даже помощь другим, то только лишь из послушания и для спасения души.

Если послушание велит мне чистить хлева и копать картошку, или ухаживать за прокаженными, или собирать на храм, или проповедовать Христово учение, – я должен все это делать одинаково добросовестно и внимательно, одинаково смиренно и бесстрастно, потому что все это поделка, упражнение моей готовности отсечь волю, трудный и кремнистый путь спасающейся души. Я все время должен упражнять свои добродетели и поэтому должен совершать акты христианской любви, но и любовь эта есть особый вид послушания: нам предписано, нам повелено любить – и мы должны любить. <…> Любовь есть такое же благочестивое упражнение, такая же поделка, как и всякое другое внешнее делание. Единственно, что есть главное, – это мое послушливое стояние перед Богом, мое Богообщение, моя обращенность к созерцанию Его вечной благости. <…> Какая может быть речь о том, что я могу что-то давать миру? Я, ничтожный, пораженный первородным грехом, изъязвляемый личными пороками и грехами?[95]95

Там же. С. 43–44 [ссылка автора: Sourozh 75, р. 27, Sourozh 76, р. 20].

[Закрыть]

Каждый, кто хоть немного знаком с монашеской литературой Востока или Запада, быстро распознает тот дух, который мать Мария здесь столь точно воссоздает. Это, в конечном итоге, – искреннее отвержение своего «я», безжалостное и последовательное ви́дение, что всё заражено грехом, сознание необходимости мужественно пробиваться как сквозь зло, так и сквозь добро. Ибо даже добро скомпрометировано злом. И даже любящая доброта, обращенная к страдающим, адресована не столько им, сколько Господу, во исполнение Его заповеди, невзирая на наши чувства или страдания окружающих. Совершенно справедливо, как отмечает мать Мария, что это – «странная и страшная святость» или, точнее, имитация таковой, лишенная того самого сострадания, которое есть Божие сердце, Любовь к человечеству, philanthropos, как часто называют Бога богослужебные тексты Восточной Церкви, Бога, любящего нас «безумной любовью» (eros manikos), как нередко напоминает нам Павел Евдокимов, вторя Николаю Кавасиле.

Слова апостола Павла в Первом послании к коринфянам – «если я любви не имею, я ничто» – служат обличением эгоизму подобного аскетического сознания, и существует иное, противостоящее ему течение не только в аскетической литературе, но и в жизни бесчисленных святых внутри этой традиции. Весьма проницательна психологическая оценка матерью Марией господства «я» в этом типе аскетизма не только в традициях прошлого, но особенно в наше время, в век всепоглощающего страдания и нищеты вокруг нас. Она перечисляет все беды ее времени, равно как и нашего: в 1937 году она уже видит угрозу войны, говорит о попрании революцией (в которой сама же принимала участие) свободы, о диктаторских режимах, экономическом упадке и его результатах – безработице, голоде, распаде семей. Но если все это можно уподобить чуме, то человеческий отклик на всё это совсем не напоминает пир во время чумы. Таковой мог бы быть прелюдией к духовному просветлению и покаянию, «мужеством отчаяния». Нет, во время нынешней чумы

систематически подсчитывают свою небольшую дневную выручку, а вечером идут в кинематограф. Нет речи о мужестве отчаянья, потому что нет отчаянья, – есть полная удовлетворенность и полный душевный покой. О трагичности психологии современного человека говорить не приходится. И всякий огненный пророк, всякий проповедник придет в недоумение, с какой стороны подсесть к этому столику в кафе, как осветить сегодняшний курс биржи, как проломать, продавить, уничтожить эту клейкую, тягучую массу вокруг души современного обывателя[96]96

Там же. С. 47–48 [ссылка автора: Sourozh 76, р. 24].

[Закрыть].

Среди всех разновидностей эгоцентризма, процветающих в современном обществе, именно духовный эгоцентризм беспокоит мать Марию больше всего. Именно он отгораживает нас от мира, делает духовными скрягами. Чем больше мы скупимся, тем большей, вопреки обычным представлениям, становится наша духовная пустота. Это – «странный закон духовной жизни» матери Марии, к которому она вернется в описании подлинного евангельского типа христианства[97]97

Там же. С. 49 [ссылка автора: Sourozh 76, р. 25].

[Закрыть]. Этот закон утверждает: «всё нерастраченное, всё хранимое, всё не отдаваемое в любви как бы внутренне перерождается, вырождается, сгорает».

Евангельский путь

После глубокого и точного, даже безжалостного рассмотрения различных духовных состояний своих православных братьев по вере мать Мария, наконец, останавливается на «евангельском» типе духовной жизни, который представляет собой радикальный поворот к Евангелию, а совсем не то, с чем у нас нередко ассоциируется прилагательное «евангельский»: эмоциональное поклонение Богу или различные деноминации, именующие себя евангельскими.

Независимо от жизненного устройства общества или церкви, евангельский образ жизни всегда жив в лоне Церкви благодаря действию Святого Духа. Пытаясь точно охарактеризовать евангельский тип, мать Мария говорит о присущей ему жажде «охристовления жизни». Это не «прививка» культуры с некоторой примесью христианской морали, обрядов или искусства, «христианизирующая» народ или образ жизни, и не поверхностно понимаемое «воцерковление» жизни как подчинение или подгонка всего под годовой богослужебный круг, службы и другие правила.

Охристовление опирается на слова: «Не я живу, но живет во мне Христос». Образ Божий, икона Христа, которая и есть самая подлинная и настоящая моя сущность, является единственной мерой вещей, единственным путем, данным мне. <…> Христос дал человеку две заповеди – о любви к Богу и о любви к человеку – все прочее, даже и заповеди Блаженства, есть лишь раскрытие двух заповедей, исчерпывающих собой все Христово благовестие. <…> Замечательно, что истина их заключается только в их сопряженности. Одна лишь любовь к человеку приводит нас в тупик антихристианского гуманизма, из которого выход подчас – в отрицание человека и любви к нему во имя человечества. А любовь к Богу без любви к человеку осуждена. <…> Эти заповеди – два аспекта единой истины: уничтожьте один из них – вы уничтожаете всю истину[98]98

Там же, С. 51–52 [ссылка автора: Sourozh 76, рр. 26–27].

[Закрыть].

Сердце Благой Вести – это любовь, любовь Бога к нам, наша любовь к Нему и любовь друг к другу. Любовь к Богу и ближнему настолько переплетены, составляют настолько единую реальность, что их нельзя разделить или противопоставить друг другу. Нельзя возлюбить ближнего, не любя Бога. Но точно так же невозможно и любить Бога, не любя брата и сестру, не служа им. Стремление любить ближнего, не видя в нем образа Божия, мать Мария снова и снова расценивает как «характерный, чудовищный эгоизм». Для нас, как и для некоторых героев Достоевского, слишком легко пренебречь живым человеком из плоти и крови, находящимся перед нами, во имя более великой цели – абстрактных бедняков, немощных, угнетенных и душевнобольных. Живой человек перед нами может неприятно пахнуть, быть непривлекательным и неблагодарным. Поэтому насколько важнее и благороднее работать во имя великого дела! Такая любовь, как пишет мать Мария, «почти всегда кончается жертвоприношением отдельного конкретного человека на алтарь этой отвлеченной идеи, общей пользы, земного рая и т. д.». Будь то во имя пролетариата, народа и даже Церкви, такая любовь обречена, потому что на самом деле не имеет целью ближнего и не видит славы Божией, образ которой есть в каждом человеке.

Развивая свою мысль, мать Мария отмечает, что существует два вида любви: одна – дающая, другая – берущая, и это справедливо для любых ее проявлений, таких как любовь к другу, семье, детям, учебе, искусству, родине, идеалам и даже к Богу. И в самой бескорыстной любви, какую можно представить себе, например матери к детям, которых она выносила и родила, оба вида любви не только возможны, но и действительно присутствуют. (Подозреваю, что эти строки – результат самоанализа и обвинения, вынесенного матерью Марией самой себе, потому что, как отмечали две знавшие ее женщины, Софья Куломзина и Элизабет Бер-Сижель, часто собственные дети матери Марии были заброшены, не получали ни писем, ни подарков, долго не виделись с матерью, пока она была в разъездах, собирая средства для страждущих, читая лекции, заботясь об обитателях своих приютов.) Мать может любить в своих детях не столько отдельную личность, сколько различные черты своего «я», что в конечном итоге отдаляет ее не только от собственных детей, но и от всех окружающих людей. То, что кажется самопожертвованием, может на самом деле оказаться его противоположностью.

И только та материнская любовь, которая видит в своем ребенке подлинный образ Божий, присущий не только ему, а и всем людям, но отданный, как бы порученный на ее ответственность, который она должна развить и укрепить для всей неизбежной на христианском пути жертвенности, во всем перед ним лежащем крестном подвиге христианина, – только такая мать любит своего ребенка подлинной христианской любовью. От этой любви она будет более зряча к бедам других детей, более внимательна к их беспризорности, ее отношение от наличия христианской любви в ее сердце станет отношением во Христе ко всему человечеству. Это, конечно, самый острый пример[99]99

Там же. С. 54 [ссылка автора: Sourozh 76, р. 28].

[Закрыть].

Эти слова, как и другие слова Евангелия, «странны» или «жестоки» (Ин. 6:60) и шокируют многих слушающих. Они могут свидетельствовать и о саморазоблачении, борьбе и душевной боли автора. Несмотря на исходящий от них вызов, ясно, что речь идет не только о ситуации матери Марии, но и об опыте читателей, знающих, насколько жестокой, эгоистичной, ограниченной может быть любовь родительская, брачная, семейная, этническая, классовая и даже любовь внутри религиозного сообщества. Чем особенно впечатляют и захватывают страстные слова матери Марии, так это требованием абсолютного самоотречения, которое она видит в заповеди любви. Недостаточно отречься от себя по-монашески, исполнять обеты, быть выше мирского. Требование Евангелия врезается даже в жизнь духа.

Нестяжание нас учит не только тому, чтобы мы не искали с жадностью пользы для своей души, но и тому, чтобы мы не скупились на нее, чтобы в любви мы все время расточали ее, чтобы мы приходили к духовной наготе и душевной опустошенности, чтобы не было у нас ничего самого святого и ценного, чего мы не были бы готовы отдать во имя Христовой любви тем, кто в этом нуждается. Духовное нестяжание есть путь юродства, безумия во Христе, противоположного мудрости века сего, есть блаженство нищих духом, есть предел любви, отдающей свою душу, есть отлучение от Христа во имя братьев своих, это есть отвержение себя. <…> Согласно с материальными законами, надо утверждать, что если я отдал кусок хлеба, то стал беднее на кусок хлеба, и если я дал известную сумму денег, то у меня их на эту сумму стало меньше. Распространяя этот закон, мир думает: если я дал свою любовь, то на такое количество любви стал беднее, а уж если я отдал свою душу, то я окончательно разорился и нечего мне больше спасать. Но законы духовной жизни в этой области прямо противоположны законам материальным. По ним всякое отданное духовное богатство не только как неразменный рубль возвращается дающему, но нарастает и крепнет. Кто дает, тот приобретает, кто нищает, тот богатеет. <…> Отлучаясь от Христа, в предельном акте самоотречения и любви он отдает себя людям. Если этот акт действительно есть акт христианской любви, если это самоотречение подлинно, то в том, кому он отдает себя, он встречается с Самим Христом, в нем, в общении с ним он общается с Самим Христом, он приобретает то, от чего он отлучил себя, вновь, в любви, в подлинном Богообщении. Так тайна человекообщения становится тайной Богообщения, отданное возвращается, истекающая любовь никогда не истощает источника любви, потому что источник любви в нашем сердце есть сама Любовь – Христос. Тут идет речь не о добрых делах, не о той любви, которая мерит и вычисляет свои возможности, которая отдает проценты, а капитал бережет, – тут идет речь о подлинном истощании, о некотором подобии того, как Христос истощил Себя, воплотившись в человечестве. Мы так же должны истощать себя до конца, воплощаясь в иной человеческой душе, отдавая ей всю силу образа Божьего, заключенного в нас[100]100

Там же. С. 58–60 [ссылка автора: Sourozh 76, 31–32].

[Закрыть].

Литургия жизни

Но не только на страницах Нового Завета мать Мария находит этот образ самоистощающейся любви Бога, становящейся тем, о чем мы молимся за других. Вопреки тому, что говорят некоторые ее критики, радикальное мышление никогда не отчуждало ее от Церкви и Евхаристии. В действительности ее вера и практика любовного служения ближнему основывались именно на них. Используя то малое время, которое ей оставалось для себя, она шила облачения, расписывала и вышивала иконы для храмов в своих приютах. Очевидцы вспоминают, как она стояла, замерев, на пасхальной службе, ее лицо освещала свеча, и слезы подлинной радости текли по щекам. Отец Григорий (Круг) позже написал удивительно прекрасные иконы для церкви при основанном ею доме для выздоравливающих туберкулезных больных в Нуази-ле-Гран. Искусно написанные лики Богоматери и Христа – центральные иконы иконостаса – улавливают очень многое от самой матери Марии: мир, грусть, скорбь о страданиях, великую жажду утешения. Они были переданы часовне женского Знаменского монастыря в Марсена и воспроизведены в прекрасных репродукциях в книге, изданной в 1999 году к тридцатой годовщине его смерти. Елена Аржаковская-Клепинина, дочь о. Дмитрия, духовника общежития на улице Лурмель, показала мне очень ценный сувенир – чудесную вышивку матери Марии «Высадка союзных войск в Нормандии» в стиле знаменитого ковра из Байё, которую она ткала в лагере Равенсбрюк из импровизированных ниток, извлеченых из подстилок и изоляции электропроводов. Аржаковская-Клепинина показала и набросок утерянной последней иконы, которую мать Мария вышивала в лагере, – иконы Матери Божией, обнимающей Своего Сына и Господа одновременно и как ребенка, и как страдающую распятую жертву – два образа, несущих утешение в лагере смерти[101]101

Обе представлены в: Le sacrement du frère, pp. 64, 67.

[Закрыть]. Для матери Марии жертвенная любовь Бога присутствует и постоянно открывается в Евхаристии. Поднимая Хлеб и Чашу после освящения, священник возглашает: «Твоя от Твоих Тебе приносяще о всех и за вся».

Но если в центре церковной жизни стоит эта жертвенная, самоотдающаяся любовь Евхаристии, то где ее границы, где периферии этого центра? В этом смысле можно говорить о всем христианстве как о вечно свершаемой внехрамовой литургии. Что это значит? Это значит, что не только в определенном месте, на престоле храма должна нами приноситься бескровная жертва за грехи мира, жертва самоотдающейся любви, а что весь мир в этом смысле является единым престолом единого храма, что для этой вселенской Евхаристии, подобно хлебу и вину, мы должны приносить наши сердца, чтобы они пресуществлялись в Христову любовь, чтобы Он рождался в них, чтобы они становились сердцами Богочеловеческими и чтобы Он эти наши сердца давал в снедь миру, чтобы Он приобщал весь мир этими отданными нами сердцами и чтобы таким образом мы были с Ним едино, чтобы заново не мы жили, но жил в нас Христос, воплотившийся в нашу плоть, вознесший нашу плоть на Голгофский крест, воскресивший ее, отдавший ее как жертву любви за грехи мира, принявший ее от нас как жертву любви к Себе[102]102

Мать Мария. Типы религиозной жизни. С. 62 [ссылка автора: Le sacrement, р. 34].

[Закрыть].

Мать Мария не создала вокруг себя монашескую общину. Как священники ее общежитий, за исключением последнего (о. Дмитрия Клепинина, который разделил ее судьбу в концентрационном лагере), так и сестры в конце концов выбирали себе другие места или вынуждены были ввиду экономических и социальных условий куда-то уезжать. То соображение, что здесь могли сыграть определенную роль ее собственная исключительная личность и образ жизни, никак не компрометирует ее. Две женщины, которые ее знали, сами достаточно необычной жизни, поделились личными впечатлениями от ее специфической, эксцентричной и сложной личности. Софья Куломзина описывает ее богемную, странную манеру одеваться еще перед постригом. «Она работала уборщицей в частных домах и конторах, – говорит Куломзина, – и часто получала вдобавок к зарплате разные материальные подарки. Из небольших кусков бархата и фетра, подаренных ей одним портным, она сделала шляпку, которая в ее глазах была последним криком моды, но в вагоне поезда, где мы сидели, многие оборачивались на нее». «Как она любила детей, особенно моих, – вспоминает Элизабет Бер-Сижель, – но при этом прямо-таки нерадиво относилась к собственным, хотя и страстно любила их».

Позднее монашеские обеты не удержали ее от курения и шумных бесед с интеллектуалами, посещавшими ее общежитие, – Николаем Бердяевым, Константином Мочульским, Георгием Федотовым, о. Сергием Булгаковым и другими. Ее отношения с одним из священников, строгим иеромонахом традиционных взглядов, позже видным ученым-литургистом о. Киприаном (Керном), чуть было не переросли в личную вражду. Ни одна из присоединившихся к ней сестер не осталась с ней надолго. Внутри русского эмигрантского общества были люди, которые ненавидели всё, что она делала или говорила: неопрятный вид, вылазки на рынок Лез-Аль за дешевыми продуктами, умение торговаться, поздние походы в кафе и бары в поисках бездомных. Некоторые даже говорили, что она сама обрекла на смерть себя и своих ближних, укрывая коммунистов и евреев.

Мысли матери Марии о новом монашестве могут показаться призывом к отказу от уединенной созерцательной и литургической жизни в пользу социальной активности для помощи бедным и страждущим, но такая оценка не совсем точна. Харизматическое призвание толкало ее на безграничную самоотдачу нуждающимся: она собирала средства, обычно через волонтеров, добывала и готовила пищу, давала приют бездомным, отчаявшимся и другим израненным душам. В последний период своей жизни вместе со священником домового храма своего общежития на улице Лурмель и соратником, мучеником отцом Димитрием Клепининым, она старалась достать документы, дающие возможность укрывать французских евреев во время облав, устраиваемых правительством Виши. Софья Кулозмина рассказывает, как о. Дмитрий, очень близкий ее друг, вписывал почти незаметную микроскопическую букву Т, означающую подделку (французское tilleule, по-русски «липа»), в свидетельства о крещении для тех, кого укрывали они с матерью Марией. В летнюю жару в июле 1942 года она пробиралась на велодром Вель д’Ив, чтобы быть вместе с тысячами евреев, содержащихся в этом велопарке в кошмарных условиях.

Во все пережитые ею времена великих скорбей из-за революций и передвижений, экономического кризиса, войн она придерживалась того понимания христианского следования Христу, которое основано на догмате Боговоплощения. Любить Христа означало любить и служить Ему предельно конкретно – в лице выброшенных из нормальной жизни, нуждающихся, часто неприятных ближних. Однако считать мать Марию просто евангелистским активистом означало бы недооценивать ее евхаристическую духовность, ее глубокую церковность, ее как «воплощенную молитву» (Павел Евдокомов). Воспоминания о матери Марии воссоздают ее светлое и заботливое присутствие – на литургии, в разговорах с людьми в приютах или в кафе, с присущей ей энергией, хватавшей и на написание статей в периодические эмигрантские издания, которые теперь служат нам источником для проникновения в ее личность и идеалы. Мать Мария утверждает, что монашеская пустынь – это сердце Бога, Который есть «Любовь без границ», по словам ее друга, служившего священником в одном из ее общежитий, о. Льва Жилле, но она не могла отделить эту любовь от любви к ближнему. Митрополит Евлогий, постригавший ее в монахини и поддержавший ее в выборе столь необычного образа жизни, сказал, что местом ее монашеского служения должна стать «пустыня человеческих сердец».

Мать Мария также указывает нам на основополагающую реальность, часто теряющуюся в бесконечных спорах о «модернизме» и «традиционализме» в Православной Церкви, а именно, на то, что христианин должен быть верен, в первую очередь, не наследию, структурам прошлого и даже не ви́дению будущего. Скорее, каждый христианин – монах, священнослужитель или мирянин – призван к реальной жизни, жизни в Церкви и в миру, какие они есть на данный момент, к встрече с Богом, с собой и нуждающимся ближним. Здесь несомненно эхо Серафима Саровского: «Что я монах, а вы мирянин, не важно…, а важно то, что мы оба в свете Духа Святого… Стяжи дух мирен, и тысячи спасутся вокруг тебя».

Одним словом, для матери Марии это было истинной евангельской метанойей, то есть глубоким преображением себя и мира через любовь, молитву и труд. Русская революция, писала она много раз, породила ужасные страдания, губительное разорение Православной Церкви. Однако, как это ни парадоксально (так же как и другие катастрофы, подобные вынужденной эмиграции, Великой депрессии и даже Второй мировой войне), ее можно рассматривать как Божий дар, как полное освобождение от тяжкого бремени. Она настаивала на том, что подобные испытания освобождают нас, чтобы мы могли вновь познать Бога, самих себя и друг друга, познать просто и непосредственно. Тогда, как и сегодня, жизненные ситуации освобождают нас для того, чтобы мы становились сердцем и руками Христа для ближних. Митрополит Антоний (Блум) сказал: «Мать Мария – святая наших дней и для наших дней, женщина из плоти и крови, исполненная Божественной Любви, – бесстрашно смотрела в лицо проблемам нашего века»[103]103

Цит. по: Hackel. Pearl of Great Price, рр. xi – xii.

[Закрыть]. Она раздвинула традиционные границы монашества и церковной жизни далеко за их прежние пределы. Всё вокруг нее, ее личная жизнь и отношения, ее смелые идеи, высказанные или написанные, даже одежда и образ жизни «монахини в миру» – всё это с трудом умещалось в обычных рамках, но не вырывалось из них. Как и многие ее друзья и коллеги среди русской эмиграции – о. Сергий Булгаков, Николай Бердяев, митрополит Евлогий, она дерзала жить в том, что о. Александр Ельчанинов назвал «абсолютной свободой» Восточной Церкви[104]104

Александр Ельчанинов, свящ. Записи. СПб., 1994 [ссылка автора: Alexander Elchaninov. The Diary of a Russian Priest, trans. Helen Islowsky. Crestwood, NY: SVSP, 1982, р. 53].

[Закрыть]. Ее жизнь и дела как христианского свидетеля нашего времени, поистине «живой иконы» являют каждому из нас эту свободу и отвагу и как дерзкий вызов, и как любящий призыв.

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?