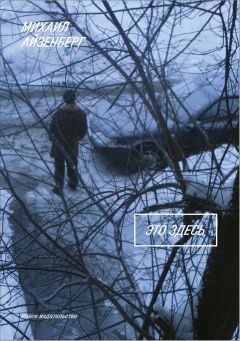

Текст книги "Это здесь"

Автор книги: Михаил Айзенберг

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: +18

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 8 (всего у книги 23 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]

В одном переплете

В показаниях разных свидетелей об одном событии всегда что-то не совпадает, но как раз в таком несовпадении, в его двоящемся контуре можно уловить суть события – двойственную, тройственную, неопределимую.

В рассказах Улитина и Асаркана об их первой встрече совпадает только место действия, а не совпадает прежде всего принцип отбора воспоминаний. Точно можно указать только дату: день-ночь с 12 на 13 апреля 1952 года. По приблизительной реконструкции они сначала услышали друг друга, а увидели уже потом. Из одного купе вагона, временно превращенного в передвижную тюрьму, неслось скандированное чтение первых глав «Евгения Онегина», из другого – быстрый актерский речитатив с частым повторением слов «в благоустроенном государстве». «Потом его провели в туалет, – говорит Асаркан, – под охраной, разумеется, и я запомнил: человек на костылях». Первый разговор был в «воронке», в абсолютной темноте, – то есть и там они различали только голоса. «Вы не знаете, куда нас привезли?» – «По моим подсчетам, это Ленинград». – «Хорошо, что не Томск – мне пришлось бы выслушать всего „Евгения Онегина“». – «Вы жид?» – «Да, я принадлежу к этой национальности».

Но уже на другой день они смогли хорошо друг друга рассмотреть: их поместили в одну камеру-палату. У старшего голова была обрита, и он время от времени ее поглаживал. «Пожалуйста, не надо проводить рукой по голове – очень неприятный шелест». – «Да-а, вам со мной придется нелегко». Потом старший говорил, не останавливаясь, целые сутки, а младший молчал и слушал. (Вот это я никак не могу представить: Асаркан, молчащий целые сутки.) Еще была история со спичками. Спички – запрещенная вещь, их нужно постоянно куда-то прятать. «Надо положить на самое видное место, – сообразил Асаркан. – Ну вот хотя бы на подоконник, как будто так и надо». И случайная врачиха, зашедшая посмотреть на двух психов, которые разговаривают вот уже двадцать четыре часа подряд, машинально взяла коробок, потрясла – и опустила в карман.

Потом, уже после освобождения, Улитин стал делать многослойные книги-объекты, меняющие привычное представление о самом процессе чтения. Их следовало одновременно читать как книгу и рассматривать как графику. Асаркан примерно в то же время занялся изготовлением открыток-объектов (потом это назовут мейл-артом). Имеет ли значение то обстоятельство, что оба несколько лет просидели рядом в переплетной мастерской ЛТПБ?

Или Асаркан занялся этим еще раньше? У кого спросить?

Нужно рассказать об открытках.

Даже заполнение обычной открытки – это встреча государственного ведомства и личного текста («встреча меня и государства») на двух сторонах одного листка. Самодельная или заполненная не по правилам открытка воспринималась уже как нарушение регламента. А отсюда рукой подать до нарушения той – государственной – границы, которую государство провело между собой и своим подданным.

Многие пробовали освоить и переиначить этот жанр. Юло Соостер заполнял чистую сторону открытки очередным рисунком и отсылал по почте тому же Асаркану. Но Саша придумал не другое заполнение, а новую форму. Открыткой могло стать что угодно; любой прямоугольник плотной бумаги (афишки, буклета) оклеивался кусками картинок, газетных/книжных вырезок или фотографий, а для текста и комментариев использовались цветные чернила, потом фломастеры.

Саша владел какой-то особой непревзойденной техникой расслаивания бумаги: от любого листа, даже газетного, он мог отделить неповрежденный верхний слой – почти прозрачный, тоньше папиросной бумаги. Такие отслоения или состыковывались, не давая швов, или накладывались один поверх другого, просвечивали, создавали новую картинку и новую зыбкую фактуру.

Сашины пальцы казались неловкими, он даже сигарету держал как бы в горсти. Но никто не смог перенять эту способность к расслаиванию, она осталась секретом мастера.

Граница отношений

Мы познакомились году в семидесятом на «четвергах» в квартире Зиника. Эпоха чая с большой буквы еще не настала, и Асаркан учил всех, как обращаться с новенькой кофеваркой. К ночи гости выходили порциями, чтобы успеть на метро, на пересадку. У каждого было свое время. Наше время примерно совпадало, и мы часто шли вместе. По дороге Саша обычно рассказывал, как посещал здесь когда-то баптиста, с которым вместе сидел. Детали разнились, но сюжет новеллы сохранялся. Поэтому я долгое время полагал, что Асаркан не выделяет меня из толпы гостей и выходит – по его мнению – всякий раз с новым спутником. Слушать было все равно интересно, я кивал и не возражал.

Но как-то шел я днем по центру и, остановившись у светофора, заметил на другой стороне Петровки две фигуры: Асаркан в берете, в пиджаке-размахае и (в бордовом свитере) Леня Глезеров. Асаркан что-то рассказывал, показывая рукой; рука указала на несколько неодушевленных предметов и внезапно остановилась на мне. Леня повернул голову и улыбнулся. Они перешли улицу.

– Очень хорошо, Миша (!). Вы попали мне как раз на запятую: я перечислял Лене достоинства этого уголка Москвы, какие тут есть всякие ларьки и заведения, и вы оказались последней достопримечательностью. Мы вообще-то идем за соевыми батончиками «Турист» по пятнадцать копеек, но сейчас мне срочно нужен телефон-автомат. Вам обязательно идти в ту сторону?

Конечно, необязательно. По дороге была куплена книжка итальянских идиом за 57 копеек, и на лавочке за «Россией» Саша дал нам первый урок итальянского. Так я узнал, что мы знакомы.

Дальше знакомства дело, я думаю, не пошло. Это было очень длительное знакомство, а с моей стороны – очень внимательное. Но все же я его по-настоящему не знал и уже не узнаю. Могу только что-то предположить или придумать.

– Асаркан? Это один такой великий человек, – сказал Зиник, по обыкновению чуть втянув щеки, как будто удерживался от улыбки. На самом деле не удерживался, а наоборот – вызывал тень улыбки, чтобы правильно окрасить высказывание. Такие фразы следует произносить иронически. (Но это не означает, что сама фраза неверна.)

К такой интонационной традиции я пристроился почти машинально. Никогда не хотелось подмечать в Саше что-то смешное, да мне это и не свойственно. Уже потом и для чужих людей пришлось придумать теорию о новом типе учителя: учителе навыворот, который заменяет проповедь отповедью и пародией, а первым делом пародирует самого себя. Сам я не нуждался в таких пояснениях, но другим они, пожалуй, требовались. Люди, наслушавшиеся рассказов, при первом знакомстве считали, что их разыгрывают: это Асаркан? Этот невысокий и лысый, мешковатый, нервически подвижный, в дырявом пиджаке? Это Асаркан?

В нем не видели, удивляясь, никакой значительности, с которой обычно связано серьезное и сильное воздействие на окружающих. Ее и не было. А воздействие было, его подтверждают (с благодарностью или недоумением) десятки людей. Может быть, сотни.

Саша держал своих последователей на некотором расстоянии, и в этом была дисциплина отношений, принимаемая всеми как норма. Точнее, как ритуал. «Почтительность без ритуала приводит к суетливости», – говорит Конфуций. Но именно суетливость обнаруживал в себе неофит, старавшийся как-то приноровиться к новому миропониманию.

Это была правильная и единственно возможная тактика: держать в строгости. Полная открытость возможна в какие-то минуты, часы, а для долгой жизни сообща нужна система, оборудованная своими тотемами и табу, притяжением-отталкиванием. Так можно выиграть время.

Асаркан создал магнитное поле таких притяжений. Он так соединил множество людей, что каждый был необходим на своем месте и каждому было необходимо его место.

Только статисты не требовались вовсе, всем надо было работать в полную силу. Вероятно, поэтому я вспоминаю наши отношения как постоянное торможение на какой-то границе. Дело было, я думаю, не в нем, а во мне. Для Зиника, например, не только писание для журнала «Театр», но и проговаривание за Асарканом его монологов имело какой-то внутренний смысл: он учился и образу жизни, и способу пародирования. Кое-что я перенял – по инерции, – но никогда не стремился перейти ясно ощутимую границу. Отношения за этой границей Саша допускал только для своих учеников: неровные, близкие, но по-своему регламентированные.

Смирнов считает, что мое представление об Асаркане как о жизненном «режиссере» неверное. «Он не режиссер, он импровизатор – в том смысле, как это описано Пушкиным. То есть какой-то бродяга, даже искательный. Но он совершенно преображается, когда приходит вдохновение». Еще он считает, что Саша «работал» только с теми, в ком чувствовал какую-то человеческую трещинку – власть рутины. Людей «самостоятельных» (от слова «самостояние») он не трогал.

Каждое движение, жест, интонация Саши как бы выводили меня из себя: встряхивали и заставляли занять другое положение. И уже из этого положения я мог что-то видеть: свою тень или прежнюю позу, или хотя бы свое недавнее место. Зрелище было неприглядное.

Человек бездомный

Саша был, в сущности, человеком бездомным и большую часть дня проводил на улице, перемещаясь из одного теплого помещения в другое. Перемещаться надо было быстро, чтоб не замерзнуть. (Денег человеку нужно ровно столько, чтоб не умереть с голода; одежда в списке основных потребностей не значилась.) Пальто не припомню, случались куртки с чужого плеча, а еще раньше – пиджак на все времена года, к зиме утепленный фуфайкой и шарфом. Шарф перекручен вокруг горла, свободным концом за спину. Руки в карманах, перчаток нет. И не надо, потому что «зачем перчатки? Когда куришь, все равно снимаешь, а так в карманах теплее».

Асаркан натягивает верхнюю губу на нижнюю, вид у него становится как будто унылый, но еще более милый.

– Главное, что нет у меня для дома никакого чайного припаса. Тот, что здесь в наличии, это как бы и не припас, потому что нет соевых батончиков. А если я пью дома чай без батончиков, то вроде бы и не пил. Раньше я и кофе у себя варил, а теперь для меня выпить кофе – это только в «Москве». А однажды, когда-нибудь мне не захочется выходить из дому – ну, так что ж, значит, кончилось и это. Еще одна идея получила естественное завершение. Вот в Ленинград мне достаточно съездить еще разок надолго или там два раза быстро, и я его уже освою, мне он будет как бы не нужен. Так… может быть… лет через десять вернуться в город, знакомый до слез. Без слез, разумеется.

Идея действительно вскоре получила естественное завершение: закрылась кофейня-автомат в гостинице «Москва». Окончились ритуальные встречи – «всегда по четвергам» – в память о «четвергах» у Зиника.

«А почему бы тебе не организовать это у себя? – спросила Нина. – Кухня у тебя большая, человек двенадцать уместятся. А то и пятнадцать». «А кто же будет приходить?» – «Как кто? Мы будем приходить, ребята твои. Саша будет приходить». – «Саша?»

Саша действительно стал приходить – почти всякий четверг.

В первый раз, не раздеваясь, в куртке, зашел прямо на кухню. Осмотрелся. «Ага. Так-так. Ну, прекрасно». Вдруг увидел на полке несколько разномастных бутылок и взглянул на меня со странным выражением, как бы не веря своим глазам: «Вы что, Миша, бутылки коллекционируете?» Да нет, случайно скопилось.

Наша бесформенная жизнь нуждалась в каком угодно оформлении, и Сашин чайный ритуал оказался очень кстати. К этим церемониям как-то прилагалась нелюбовь к водке и пьяным разговорам. Точнее, водка не вызывала одобрения из-за этого своего неизбежного следствия, не сама по себе. Собственно от водки (если она оказывалась) Саша не отказывался, но не пил ее, а как бы принимал: наливал полстакана, выпивал сразу и потом уже ничего не пил. Но попытки «наконец-то поговорить всерьез» пресекались всегда, а дальнейшее общение с таким испытателем было уже формальным. Если игра идет впустую, играть не имеет смысла.

Пьеса в стихах

В один из четвергов Асаркан предложил сходить к Копелевым послушать новую пьесу Юлия Кима в его же исполнении. Порекомендовал захватить Алену, Коваля с Липским и какую-нибудь бутылку. «Только не всяких бесов» (это кто ж такие?). Иван смотрел на него с хитрой нетрезвой улыбкой. «Вот, – оживился Саша, – это правильный взгляд. Мне нужны такие глаза».

Пьеса была в стихах и довольно длинная. Ким читал ее с отстукиванием, подпеванием и такой жестикуляцией, что я опасался за шкаф с одной стороны и за сервант с противоположной. Кроме нас и хозяев была еще незнакомая немолодая пара. Человек, похожий на римского патриция (надменное выражение лица, капризный рисунок рта, манерный голос), слушал пьесу немного рассеянно и, отзываясь о ней, почему-то вспоминал другого автора: «Вот у Дэзика… А Дэзик-то умеет писать стихи!» Ким с готовностью подтверждал умение Дэзика писать стихи.

Потом раздвинули стол, разлили, и вдруг оказалось, что в доме решительно нет гитары. Кима это не смутило, и он еще часа полтора пел свои песенки, пристукивая по столу. Поет он как обычный человек, то есть после третьей рюмки начинает забывать слова и путать мелодию.

Эту часть концерта патриций слушал уже с другим, почти восторженным лицом. Автор ждал и нашей реакции, но мы смущенно отмалчивались. Когда вместе спускались по лестнице, спрашивал, немного задиристо: «А финал? Вы считаете, есть финал или нет? А вы как считаете?»

Вторая встреча с любителем стихов Дэзика была в Политехническом музее, когда он – на этот раз на костылях – с трудом взобрался на кафедру и оказался именно тем человеком, чью лекцию мы пришли слушать.

Зал был полон, даже переполнен. Аверинцеву пришлось некоторое время сидеть на ступеньках.

– А кто такой этот Иванов?

– Это такой великий человек, автор письма Пастернака к Хрущеву. Пастернак тогда не хотел, чтобы высылали, и решил написать, но не знал, как это делается.

– А стихи Пастернака не он написал? Кто вообще автор стихов Пастернака?

Асаркан на два лица

Филипп не раз заговаривал про свою идею «эфемерид»: книги или альбома, где малая история возникает из случайных артефактов – записок, билетиков, безымянных фотографий. Это давняя его затея, но я пока сопротивляюсь, – не понимаю, как такие вещи могут быть не фиктивными. А тут вдруг сообразил, что, по крайней мере, одна такая эфемерида у меня где-то хранится: это контрамарка – бумажка с печатью ленинградского ТЮЗа и надписью «Асаркан на два лица». Была осень 1979 года, мы с Ковалем поехали в Ленинград, там же оказался и Саша, мы вместе гуляли и дважды были в театре. Контрамарку в ТЮЗ он нам пожертвовал; мы сидели в четвертом ряду партера, а Асаркан (в единственном лице) скрывался в дальних рядах. Не могу вспомнить, что это был за спектакль. Но помню, что днем раньше был большой совместный проход под дождиком от особняка на Большой Морской, облицованного розовым гранитом по нижнему этажу и серым по двум верхним – писатель не упомянул про серый, – где в окнах видны резные деревянные потолки, и дальше – тем путем, которым он ездил каждый день в свое Тенишевское училище: до Невского, потом по Караванной до цирка Чинизелли с «вытарчивающими» головами лошадей на фасаде, и по Моховой до самого училища. Там рядом, я запомнил, хорошая котлетная. Вообще старался все запоминать, но глаза разбегались на архитектурные памятники, и я не успевал отслеживать, где какая есть наилучшая кофейня, пирожковая, пышечная и шишечная. Кроме попутных архитектурных сведений Саша знакомил нас со своим Ленинградом – суммой мест, где можно обогреться, очень дешево поесть, перехватить чашку кофе. Саша бежал, мы за ним еле поспевали. «Что это он у вас все время присаживается?» – спрашивал Саша, подозрительно поглядывая на Витю, рухнувшего на очередную скамейку.

Набоков пишет, как мальчиком убегал через окно с сачком, скрываясь от прикатившего приятеля. Я читал это с недоумением. Но там, в Ленинграде, точно так же сбегал утром от Вити, воспользовавшись его способностью спать до одиннадцати, а потом еще часа два почесываться.

Напоследок мне подарили гениальный вид из окна трамвая на Кировском мосту: стрелка Васильевского острова на фоне расплавленного и взвихренного небесного золота. Потом долго казнился, что не сошел и не постоял. Все равно, как оказалось, трамвай шел не в ту сторону и пришлось брать такси.

Прошло около года, и я, снова приехав в Ленинград, водил экскурсию, в точности повторяя услышанное от Асаркана. (Экскурсантами, кстати, были жители этого города, но им все было внове.) Получается, что такая магнитофонная память покинула меня только в середине восьмидесятых, когда я на два года потерял способность спать без снотворных, да и с ними спал всего пару часов.

Дело дней

Однажды Смирнов конспиративно шепнул мне в коридоре: «Он уезжает». «Так что, это дело дней?» «Может быть, даже минут», – и Лева сделал страшные глаза.

Потом от Саши пришла фотография с надписью: «Всего за 700 руб. вы можете стать призраком, который бродит по Европе». Но расставание растянулось почти на год.

На последнем «четверге» Саша полвечера был единственным гостем. (Бывали такие неожиданные вечера.) Представилась последняя возможность «поговорить», которой я почему-то не воспользовался. Мне как будто замуровали рот, и я с трудом выдавливал из себя самые простые фразы. Потом пришел Сема, и разговор полетел по наезженной архитектурной колее до самого последнего 55-го автобуса. Напоследок Саша прочел второму гостю небольшую лекцию о правилах поведения в торговых точках: «Заходя в магазин, помните, что вы пещерный человек и идете охотиться на мамонта: либо вы мамонта, либо мамонт вас. И скорее все-таки он вас. А вы требуете справедливости, когда вся справедливость кончилась еще в семнадцатом году. И тем самым ставите себя с ними на одну доску. Требуете жалобную книгу, начинаете качать права, хотя никаких прав у вас нет и быть не может».

Какие-то воспоминания, удаляясь, превращаются в звуковое сопровождение. На станциях кольцевого метро прохожу к крайним вагонам и всякий раз вспоминаю Сашино замечание: «В последнем вагоне всегда меньше людей – феномен Кольца». Перед самым его отъездом мы много ездили на метро по каким-то делам. «Смотрите-ка, – показал глазами Саша, – женщина задремала, а лицо у нее счастливое. Редчайший случай. Обычно такое отчаяние».

Не «мудрые указания», а просто случайные фразы. Они прокручиваются в мозгу и становятся сакраментальными – как в прозе Улитина.

В период отъезда Асаркана такие эпизоды накладывались один на другой. Шел какой-то гул, и тоскливый, и почти радостный – от лихорадочности, от нервной приподнятости. И вдруг кончился.

Декабрь восьмидесятого, последние разговоры в Шереметьево.

– Ну, ты уже заготовил заявление для прессы?

– Заготовил: «два двойных, пожалуйста».

– А говорят, у них там и одинарные крепче, чем наши двойные.

– Верно, но мы сначала попробуем, как привыкли… Вадик! Ты что-то халтуришь. Чтобы получилось художественно, ты должен куда-нибудь залезать, чего ты не делаешь.

– Смотрите-ка, Асаркан запросил художественные фотографии! Валя, давай на него посмотрим с двух сторон тем долгим взглядом, который он так любит. Заходи оттуда!

– Ладно, пора. Где тут моя знаменитая сумка?

В знаменитой сумке (собственно, авоське) лежал запас сигарет «Шипка», несколько блоков. Было еще одно «место» – пишущая машинка. Такой багаж почему-то насторожил пограничников, они увели Сашу в особую комнату, и он потом показал характерным жестом, что его обыскивали.

Он еще потоптался перед нами, выстроившимися у загородки. «Ну, давайте, запечатлевайте мой светлый образ. Запечатлели? Ну, привет».

И устремился на переход государственной границы.

О вас в целом

В 1994 году я был на побывке в американском городе Анн-Арбор. Позвонил Саше, сказал, что я, в общем, неподалеку и могу дня на два приехать в Чикаго. Он явно обрадовался: «Миша?! А я вот только что закончил открытку для вас о премьере „Мастера и Маргариты“». Пауза, и уже другим тоном: «Да-а, пропала открытка».

Саша за эти четырнадцать лет изменился: пополнел, и его как будто мукой обсыпали. Глаза немного ушли внутрь, изменилось выражение лица. Но я быстро привык – или это изменившееся выражение не было окончательным, а появилось только в момент встречи. Оно казалось уклончивым и как будто опасливым. Я потом гадал, чего он, собственно, мог опасаться? Что брошусь с объятиями. Что начну лихорадочно рассказывать про общих знакомых (и их кончины). Опасения не оправдались, Саша успокоился и разулыбался.

Его чикагская конура была получше московской, но фактура восстановлена в точности. Впрочем, скоро придется переезжать, потому что «на этот дом уходит весь мой доход». Очень часто его объяснения начинались рефреном «когда я разбогатею». Видимо, герметический юмор. Например: «Когда я разбогатею, куплю себе здесь кондоминиум», – и он указывает на большой дом в центральной части города. «Почему именно здесь?» – «Внизу супермаркет, и можно вообще не выходить». (Я вспомнил, как Иоэльс грустно и торжественно цитировал Сашину прощальную фразу: «Теперь до приезда следующего москвича из дома не выйду». Он воспринял ее как жалобу. А это была мечта.)

Два дня мы бегали по городу, и Саша про каждое здание сообщал мне, кем и когда построено, какие при этом были сложности и что писали местные газеты. Заодно историю города, отчасти и страны. Общий объем информации примерно соответствовал пухлому путеводителю.

К концу второго дня я начал уставать. Открытое неповиновение принималось сочувственно, но отсебятина не приветствовалась. Замечаний разного рода тоже хватало. «О! Кошелек! Правильно: денежка в кошелечек!» На мою фразу о женских преимуществах мулаток: «А вот такого сорта наблюдениями вы будете делиться со своими приятелями в Москве», – и строго взглянул из глубины диоптрий.

– А что это вы все к блокноту прикладываетесь? Вы что – писать что-нибудь об Америке собираетесь?

– Да что вы, Саша, как вы могли подумать? Просто привычка, так я устроен. У вас вообще довольно странное обо мне представление.

– У меня странное представление не о вас конкретно, а о вас в целом.

Когда-то Саша недвусмысленно запретил упоминать его как частное лицо в каких-либо публикациях. Но настали новые времена и удержаться было трудно. Не удержался и я.

У советских людей нет морали, но есть корпоративная этика. И мы (взявшись за руки для храбрости) коллективно нарушили Сашину личную заповедь: требование анонимности; приватности. И он махнул рукой на наше воспитание: безнадежно!

Почему этот человек, больше всего на свете ценивший отчужденность и свободу, так привлекал к себе людей? Что там главное? Что-то вроде такого: чем меньше человек просит у мира, тем он свободнее от него. Но в этом нет никакой новизны, остроты. А в Асаркане они были. Потому что главное – не как формулируется, а как осуществляется. Главное – техника.

Повышенная требовательность к основному – нерву? тону? – жизни и полное безразличие к антуражу. И уж тем более к любым значкам принадлежности.

Больше всего меня завораживало его брезгливое отстранение от идеи другой жизни, следующего кона, более удачного розыгрыша. Нет, не точно. От двойной игры – это чуть точнее. «Нежелание обманывать и обманываться».

Кто он, непонятно. Человек, который был «четверг и больше никогда». Все дело в этом «никогда». Человек, научившийся жить в своем времени как в чужом. Гость из будущего. Потому и не ошибался в прогнозах.

Как-то в разговоре с ним я уронил опасливую фразу о Жириновском. Саша уставился на меня, как на привидение: «Как, Миша, и вы боитесь Жириновского? Неужели не ясно, что это обычный прохиндей, поспоривший с кем-то на ящик коньяка, что станет кандидатом в президенты?» А ведь это март 1994-го, и вся Москва только и говорит о неслыханном успехе кандидата.

Внимание! Это не конец книги.

Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?