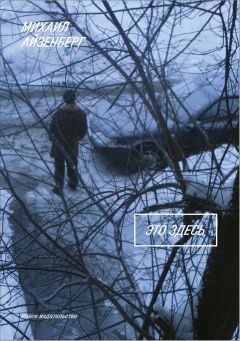

Текст книги "Это здесь"

Автор книги: Михаил Айзенберг

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: +18

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 7 (всего у книги 23 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]

Улитин

– Но самая лучшая фраза была у того человека с длинными усами, – описывал П.П. свои впечатления от дня рождения, от Коваля в том числе. – Он наклонился ко мне и глазами показывает на Асаркана: «Быстрее вас говорит». Ну, здорово! То есть и я-то им заморочил голову, а Асаркан еще быстрее. Он еще очень удивлялся, тот человек, что мы не бросились друг к другу, даже не сели рядом. Когда Асаркан только вошел, он тоже мне на него показывал: смотрите, мол, ваш друг пришел. Мой друг пришел…

…Меня беспокоит состояние вашей библиотеки. Два Андрея Платонова почему-то. Хотите, я подарю вам третьего? – Павел Павлович небрежно оглядывал корешки, и мне казалось, что под его взглядом книги готовы спрятаться друг за друга. – Ага, Лихачев. Кстати, на вашем дне рождения я понял, почему Виктора прозвали Цицероном. Действительно: вошел и говорит, говорит, размахивает книжечкой Лихачева. Этот Лихачев после смерти Бахтина тоже говорит, не переставая, интервью во всех газетах, страшно много глупостей… А вот вам от меня подарок – самый лучший сборник Пастернака. Лучший, потому что маленький. Вы, кстати, знаете, что я с вами в ссоре? Не знаете? Никто не знает, даже не догадывается.

Он позвонил днем, сказал, что заедет ненадолго для важного разговора и чтобы я встретил его у подъезда. По пути от такси до лифта сообщил, что ушибся и теперь у него в глазу что-то вроде бельма, но об этом не надо спрашивать и даже смотреть не надо. Я все-таки посмотрел. По виду простое кровоизлияние.

– Нужно, чтобы говорили вы. Это мне нужно, для меня. У нас нет общих тем, я же про вас ничего не знаю. У вас своя жизнь, а я вынужден наскребать темы, и опять получается разговор с воображаемым собеседником. Но надо же хоть иногда выговаривать кому-то эту ерунду… Я, кажется, оправдываюсь.

– Да ты их перебивай, перебивай, – втолковывал мне Зиник (пока не уехал). – Им это ничего. На самом деле их надо перебивать.

Кто такие они, стало ясно не сразу. Зиник как-то уклонялся от прямых объяснений, а в его рассказах смутно шевелилась толпа. Потом, правда, оказывалось, что по-разному обозначенные персонажи имеют в основе один прототип, и все нужно делить на три. («Один великий человек», «Марсель Пруст журнала „Театр“» – это все Вадим Гаевский. «Веселый пенсионер», «человек с палочкой» и «один такой русский Джойс» – Улитин.) Но толпа почему-то не редела. На еженедельных журфиксах Зиника, «четвергах», каждый раз бывали новые люди. Там я увидел сначала Асаркана, потом – с некоторым временным разрывом – Айхенвальда. Значит, это и есть они? Или кто-то, стоящий за ними? Организация?

– Главного человека они держат в тени, – объяснял Леня Иоффе. – Есть там такой Устен Малапагин – это, конечно, псевдоним, а зовут его как будто Павел Павлович. Это – ну, как сказать? Это такой русский Джойс.

И вот проходит месяц-другой, мы с Леней приходим к Зинику. Открывает Нина, из передней слышно, как в комнате кто-то читает стихи, сильно скандируя, разделяя длинные слова на несколько коротких со своим ударением («блага – дарю»), проглатывая безударные. Появляется таинственный Зиник, манит в комнату. Человек, читавший стихи, обернулся и посмотрел на нас – весело и с любопытством.

Его манеру чтения стихов можно назвать «камерное скандирование»: внутреннее напряжение как будто рассчитано на большую аудиторию, но не выведено голосом, приглушено. Второе значение слова «камерный» объясняет, вероятно, и происхождение такой манеры. Айхенвальд рассказывал об их первом знакомстве в 143-й камере Таганской тюрьмы. П.П. учил его английскому языку, читая стихи Шелли и Байрона. Читал и коллажи из собственных текстов.

Мне кажется, что это скандирование, это напряжение как-то вошли в ритм его прозы, а потом – в стиль разговора. Думаю, что именно так, а не в обратном порядке.

– Вот такими движениями я четыре года заворачивал книги за прилавком магазина «Дружба». Леонову заворачивал, но это еще ничего. А вот когда приходил Ойзерман и не узнавал, и я ему заворачивал, а он в это время беседовал со своими аспирантками – это уже было тяжело.

Это вам подарок. Когда-то мы делали такие подарки только Зинику. А теперь вам. Вы вышли в «первого читателя». Произошло это, разумеется, случайно. Вы просто попались под руку. Но это и ценно. Вы должны гордиться тем, что это произошло случайно.

Не то чтобы я этим гордился, но и не огорчался. Принцип «чем случайней, тем вернее» всегда казался мне правильным. Я верил в случай. А во что еще можно было верить? С П.П. меня свела оказия, случайная удача. В течение двенадцати лет литература была для меня одновременно и понятием, и явлением. У явления имелись имя, отчество и фамилия. Раз-два в месяц (потом реже) меня вызывали телефонным звонком на собеседование с литературой. Обычно – по старой памяти – в кафе «Артистическое», что в проезде Художественного театра, реже в кафе «Ярославна» на Остоженке-Метростроевской или почему-то в кафе «Улыбка» («Улитка»?) у Новодевичьего монастыря. Часто сидели втроем, с Леной Шумиловой, иногда вдвоем, и тогда я замечал, что на нас оглядываются – обращают внимание. Не только из-за его размашистой, аффектированной жестикуляции, но и просто с недоумением: кто такие? Отец и сын? Нет, не похоже. Кто тогда?

Павел Павлович действительно ровесник моего отца. Когда мы познакомились, ему было меньше лет, чем мне сейчас. Он не казался особенно пожилым, но чудовищный опыт делал его человеком другого века и другого мира. «Странное впечатление человека без биографии, но с таинственной и значительной, трагической судьбой», – сказал о нем Айхенвальд. Облик П.П. не совпадал с каким-то привычным типажом, не вычислялся. В моем обиходном опыте такие лица не значились. Они мелькали иногда в старых фильмах, и там принадлежали каким-нибудь инженерам-спецам. Взгляд быстрый и переменчивый, лицо очень подвижное, выразительное, не то чтобы породистое, но какое-то прежнее. Прежней формовки, огранки. Прежней закалки. Закалка его и спасла, ее хватило еще на сорок шесть лет после того, как его выпустили умирать.

«Куда девалась ваша лихость? На Лубянке в первый раз в 20 лет: – Ну и работа у вас – в жопу врагам народа заглядывать! Вертухай промолчал и ничего не сказал. Лихой парень подумал: это я расскажу, скажем, Семену Владимировичу: он посмеется. Увы, не пришлось никому рассказывать» («Стилистика скрытого сюжета»).

Впрочем, о своем тюремном прошлом он писал мало и вспоминал редко, это всегда было «исключение из правил».

– А что вы думаете, самый интересный памятник литературы четырнадцатого века – это книга пыточных записей. А почему? А никакой отсебятины. Молчит – так и пишут: «молчит». В нашем веке, конечно, все по-другому. В Лефортове особенно. Лефортово – военная тюрьма, там все по-другому. Днем койка поднимается и запирается ключом, под ней стульчак. Можно сидеть и ждать, а спать нельзя. Закроешь глаза, а вертухай через дверь: «Не спать!» А ночью вызывают на допросы, беседует с тобой вежливый человек. (У них все по отделам: где-то вежливо, в другом отделе – совсем не вежливо.) Присаживаешься копчиком на самый край стула, долго не просидишь. Это по ежовской терминологии «уебунген» от немецкого Ubungen – «упражнения». А если спишь днем, то принимают меры: ночью приходят двое – или шестеро, если дерешься. Да, представьте, вот такая вдруг мальчишеская терминология: «В сто шестнадцатой дерется». Странно! Палачи, казалось бы, и вдруг: «он дерется». Но это же не пытки, верно? Никакой ни дыбы, ни «еще прикрутить». Ну, ударили, ну, упал, очнулся. Что это? Пытали меня? Не пытали? Не помню.

…В карцере, конечно, хуже. Лежишь нагишом на полу, а тебя еще холодной водой поливают. Зато в лазарете хорошо – началась новая эра, я учился ходить на костылях. И такие все кругом интересные люди! Обычно ведь никого не видишь, даже если встречаешься в коридоре, вертухай кричит: «К стенке!» Только однажды видел: бежит по коридору настоящий скелет. Но это случайность, ЧП. А тут: слева Колосков, секретарь ежовской канцелярии, справа секретарь Менжинского, для конспирации разговаривают между собой буквами – ничего не поймешь. «А. сказал Б., что В… м-м-м…» – «Да ну?» И оба смеются.

…Или Айхенвальд. Такой тихий интеллигентный человек, а ему надели наручники. Следователь в протоколе написал: «Еврей», а Айхенвальд и не еврей вроде бы. Раз-раз, и порвал протокол. А человек, можно сказать, полдня трудился в поте лица. Не знаю даже, с чем это сравнить? Ну, это как если бы я писал протокол по-японски. «ЧТО-О-О? Бумагу рвать?» И нажал на кнопку: «В наручники!»

…А у меня спросили: «Вы общественной работой занимались?» Это чтоб найти меня в той картотеке, где общественные работники. «Что вы имеете в виду?» – «Ну, были вы, например, работником райкома?» – «Нет, но я недолгое время был членом одного ЦК». Ага, это тоже, значит, общественная работа.

…Я вывернул шубу мехом наружу, а к костылям была привязана авоська с коньками. Потом было замечательно, когда вошел лейтенант и доложил: «Коньки на его ногу». А я-то рассчитывал сходить туда и через пару часов вернуться, у меня еще урок был назначен в тот день.

…Вы думаете, там обязательно становиться в позу: «Я – Сильвана Пампанини!»? Нет. Нет. Достаточно, чтобы пришла жена и повторяла все время одну и ту же фразу, вроде: вы знаете, он по ночам не спит, а утром не может встать на работу. И все в порядке. Как у Алика спрашивали: «Чем вы сейчас занимаетесь, Александр Сергеевич?» Тот честно отвечает: «Я доказал правомерность сложения и вычитания, а вот правомочность умножения и деления пока доказать не могу». И они радостно записывают: «Доказал правомочность сложения и вычитания, доказывает правомерность умножения и деления». «А как чувствуете себя?» – «Спасибо, хорошо». Вот это главный симптом: если говорит: «Хорошо чувствую», значит, пора забирать. «Да-да, конечно, вы хорошо себя чувствуете, да, вы совершенно здоровы, вам только надо немного успокоиться».

…Справку о реабилитации я получал на Арбате, против «декоративных рыбок». Этот чин дал мне тогда подписать перечень изъятых и уничтоженных рукописей. Когда я подписывал, вдруг заметил, какой у него внимательный взгляд. Еще бы! Такой солидный список, пунктов двадцать. Например: «Возвышенная организация. Эпопея в семи частях с эпилогом». Или: «Я не люблю Москву». Кое-что из перечисленного – это один листок, но со стороны может показаться, что уничтожено капитальное собрание сочинений. Эпопея! Бальзак!.. И вот я думаю иногда: кто же их читал, эти книги, кроме тех читателей? Кроме них, прочли человек шесть-семь. Положительных оценок мы, правда, не дождались. Только жена Паустовского что-то сказала. И еще спросила: а почему «Возвышенная организация»? Так это же из «Бесов», разговор Степана Трофимовича со Ставрогиной.

«За твои шестьдесят!»

Мне предложили стать еще одним неприглашенным на день рождения П.П., я согласился. Самый неудобный маршрут – на автобусе от начала и до конца, ехать больше часа по разным новостройкам. Его-то Асаркан и выбрал, объяснив свою тактику. «Заключается она в том, чтобы занять место у окна, причем там, где можно поставить локоть и желательно без соседей. Если ехать вдвоем, тактика меняется. Казалось бы, надо занимать двойное сидение, но нет: лучше занять два одинарных, одно позади другого». Так мы и сделали.

Салата оказалось немного, и Лариса просила не налегать до прихода Айхенвальдов. Как бы не так, к их приходу блюдо очистили полностью. Ю.А., встряхнув волосами, поднял рюмку: «Ну, Паша, за твои шестьдесят! Значит, все-таки можно дожить до этого возраста? Значит, и нам когда-то будет шестьдесят?» Он немного пришептывал – недавно вставил зубы. Черные зубы Асаркана и вырванные Улитина ощерились навстречу: «А ты стал лучше говорить, когда вставил зубы». Иоэльс хмыкнул, Айхенвальд помрачнел. Разговор завязался.

– Да вот – он! – закричал вдруг Айхенвальд, указывая на меня, и я понял по его глазам, что он внезапно забыл мое имя. – Он тебе скажет, как важно, что выпустили эту книгу.

Речь шла о каких-то исследованиях по русскому семнадцатому веку. За кого меня держат?

– Неужели ты не понимаешь, что это все уже не имеет никакого значения, все эти книги, статьи, и где ты поставил запятую вместо точки, а они, дураки, не догадались.

– Какой ты, Асаркан, все-таки злой человек! Вава, я не могу с ним разговаривать, он весь пропитан ядом. Этот мастер художественного трепа уже довел его до уровня искусства. То, что ты тут наговорил, – типичный конформизм.

– Это я не понимаю, что такое.

Юбиляр тоже начал разворачиваться и похлопывать меня по плечу, замещающему плечо Айхенвальда, сидящего напротив и потому недоступного. Но тут из кухни появилась хозяйка дома с блюдом, потом с другим, третьим, и разговор утонул в застольных перестановках. После серии остроумных маневров со стола исчезли сначала водочные рюмки, потом и все остальные. Моя рюмка исчезла первой, похоже, я, по молодости лет, не должен был пить вообще. Да и другим, видимо, не следовало; так, по рюмочке – «для веселья».

Веселье так и не началось, да и кончилось все довольно быстро. Даже П.П. удивился: «Что? Уже все кончилось?» И стало понятно, что он к этому совершенно не готов, что ожидалось какое-то продолжение – за кофе? за ликером? В общем, где-то там, в курительной, в мужском кругу.

После чая мы зашли попрощаться – он лежал пластом и не повернулся. «Все равно хорошо, что заехали. Это еще не худший вариант. Да. Отсюда и депрессия», – вздохнул Саша, выходя из подъезда.

– А что значит «у него депрессия»?

– Это значит, – объяснил Асаркан, – что он лежит на кровати и на все вопросы своей жены Ларисы отвечает: «Завтра».

Лариса позвонила, чтобы уточнить адрес выставки Юло Соостера. Заодно справилась о моем здоровье, о здоровье моей очаровательной жены, к сожалению, не довелось с ней познакомиться, но Павлуша много рассказывал. «А у него совсем тяжелый период, и такие, знаете, глаза, что просто страшно уходить на работу. Я все же стараюсь его поддерживать, бодрюсь, не раскисаю, но уже и меня иногда тянет в мерехлюндию. Он совсем не хочет лечиться. Раньше у нас была участковый врач очень хорошая, Рахиль – довольно редкое имя. Я все шутила: Рахиль, ты мне дана небесным провиденьем. А мальчики этого не понимают, они считают, что у него все так же, как у них. Но они ж его видят только в хорошие дни! А сейчас и этот ритм нарушился, он почти не встает с постели. Такое было уже однажды, давно. Он мне рассказывал, какие были настроения, совершенно суицидальные. Он говорил, что тогда все уже твердо решил, только не мог придумать способ, чтобы мне не было хлопот. Ох, не могу об этом!»

Тут она вдруг всхлипнула, и еще несколько слов смазались попутно. Все началось с бойкого и совершенно пустого разговора, но последние слова совершенно перевернули и разговор, и мое прежнее представление о ней.

Высокие цитаты

«А когда мы сможем увидеться?» – «Я не знаю, когда мы сможем увидеться. Одна развалина будет сидеть напротив другой развалины и подбирать слова. Не знаю. Вы должны мне побольше писать. Вы тем отличаетесь от Зиника, что тот не знал, когда я на него обижаюсь, а вам я это иногда говорю». – «Я учту». – «Ну, позвоните мне».

В следующий раз он позвонил в будний день и как раз между часом и двумя: обеденный перерыв во всех магазинах. Только на Кировской с двух до трех, но там винный отдел закрыт ввиду непонятной демонстрации. «Это по какому случаю?» Двое в шляпах подозрительно уставились на мою трехдневную щетину. «Шестьдесят лет». – «Кому?» – «То есть как кому – комсомолу». Они, оказывается, ровесники.

В результате опоздал часа на полтора, ища магазин в его районе. Дверь открылась без звонка, но в темноватом проеме никого не было. Я заглянул: он сидел за дверью в темноте на каком-то низеньком ящике. «Ах, магазин. Я так и подумал: или магазин, или Алена задержала». Свою бутылку он только открыл и налил понемногу в три рюмки. Третья для тех, кто в море. Рюмки иногда меняют положение, совершая какие-то сложные шахматные комбинации.

– «Конец епархии» – был такой текст. Еще в той квартире, в Савельевском: вдруг затошнило, в глазах темно, голова кружится. Так уже было однажды, но на улице, и жара – есть на что свалить. А тут чувствую: падаю в обморок. Или умираю. И я взял бумагу, карандаш, стал все записывать, что со мной происходит. Получилось прощальное письмо. Я его долго не показывал, зачем зря волновать. Тут же потребуют конкретных мер: во-первых, бросить курить, во-вторых, пить, в-третьих, думать. Не думай ты о них. И о ней не думай. О солнечной системе, конечно. А что делать? Ничего. Заботиться о здоровье.

Я набрал в грудь побольше воздуха и сказал: «„Четвертый четверг“ в этом тексте как „встреча“ у Мандельштама: четвертой не бывать». И сразу понял, как чудовищно это прозвучало. Не смысл, а тон фразы был такой, словно поражение для меня очевидно, и я уже могу вызывать его тень для игры в совпадения. Улитин долго не отвечал. Пауза осталась в памяти как его бесконечно-долгая затяжка. «После такой высокой цитаты разговор уже некуда продолжать. Можно только лапки кверху. Но я могу привести другую, не менее высокую цитату: „Догорай моя лучина, догорю с тобой и я“».

Был он в этот раз спокоен, любезен. Чисто выбрит. Но я заметил сильную одышку после прогулок на кухню. Пришедшая под занавес Лариса шепнула в коридоре, что он полтора месяца лежал, не выходил.

Еще запомнил фразу: «Что мы делаем? Мы читаем на чужом языке о чужих книгах и фильмах, которые никогда не увидим».

«А люди жили и занимались своей жизнью. Ну, не только жили, но и умирали. Но это входит в жизнь. Моя смерть может входить в чью-то жизнь».

Конец епархии. У нас в запасе вечность

Трудно объяснить это ощущение: человек остался абсолютно живым, не залечил, не уничтожил собственную хрупкость. Научился преодолевать, ничего в себе не убивая. Сохранил целым и неразмененным даже свое огромное, мало с чем сравнимое несчастье. Да, были «плохие периоды» и с каждым годом увеличивались. Но он умел из них выходить.

Это, наверное, и действовало сильнее всего: образ человека, оказавшегося сильнее собственной сломленности.

«Но что тут можно сделать? Отказаться от одиночества? Отказаться от надежды на талант? Отказаться от хорошего настроения? Отказаться от физических радостей? Умеренность и аккуратность?»

Как точно ложатся цитаты тридцатилетней давности, как хорошо повторять чужие слова. Но слова такие, что проще не бывает, то есть лучше не скажешь.

«Я не вижу выхода. Все идеи лживы и убоги – это дезертирство».

«Надо другое. Надо как в сказке: „С своей волчихою голодной выходит на дорогу волк“».

– Это вы здорово вспомнили: «С своей волчихою голодной». Тоже мне волк. Этак каждый заяц, каждый кролик, каждый ежик будет считать себя волком. Здравствуй, еж, как живешь? Что ты такой колючий? Что ты такой недостаточно колючий? Ты знаешь, кто твои соседи? Твои соседи как раз волки. И медведи.

Павел Павлович поглядел в окно, и его глаза стали подрагивать, как вода в стакане.

– Вы простите меня, я сейчас ни на что не откликаюсь. Переезд, грузчики. Я не могу видеть это хамье. С которым нужно договариваться. С которым нужно торговаться. И я не могу представить, что меня ждет там, на седьмом этаже. В общем, обычная депрессия, и опытный многолетний человек знает, что это надо просто пере-ждать, пере-лежать, пере-жить.

Когда они, наконец, переехали за тридевять земель, на улицу Озерную, Павел Павлович позвонил Лене и сказал, что не даст мне новый адрес, если я ему не напишу. Я написал, получил адрес, и еще много раз приезжал к нему в Очаково. В последние два года его долгого дыхания уже не хватало, даже чисто физически. Только весной восемьдесят шестого, последний раз по телефону – вдруг опять прежний голос, прежний напор, – весна, может быть, скоро увидимся? Надо бы сдать Диккенса и купить что-нибудь по-английски. Это была последняя вспышка, больше он не звонил. «Ладно, Миша. Нам-то спешить некуда. У нас в запасе вечность».

Павел Павлович умер рано утром 24 мая 1986 года. Позвонила Лариса, я сразу приехал. Тело еще не убрали с дивана, но его уже совсем не было в комнате, и я смог подойти к столу, посмотреть, что там лежит. Лежала книга, видимо, последнее, что он читал. Название – «Занимательная приматология». Рядом лежали аккуратно сложенные карандашные записи – два листочка, помеченные тем же числом. Почерк «плохого дня»: неровный, некоторые слова трудно разобрать, особенно на втором листке. Последние фразы почти непонятны, но и их удалось угадать:

«– Позвони! – Я буду звонить!

Это на тот свет-то? С того света на этот? Ждать звонка?

Интересное кино».

А через несколько лет после его смерти произошел случай с легким налетом мистики. (Как раз такие вещи любят описывать мемуаристы.) Я топтался у метро «Кропоткинская», ровно в том месте, где мы часто встречались с Павлом Павловичем, оно для меня и сейчас с ним связано. Что-то заставило меня обернуться. Неподалеку стоял человек с палочкой, и это был молодой П.П. Ну, не совсем П.П., но человек, невероятно на него похожий, как младший брат. Та же щеточка усов, те же волосы с зачесом назад. Мы встретились глазами, он посмотрел на меня весело и с любопытством. Я от неожиданности отвернулся, а когда посмотрел снова, его, разумеется, уже не было.

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?