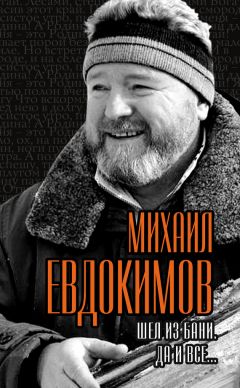

Текст книги "Шел из бани. Да и все…"

Автор книги: Михаил Евдокимов

Жанр: Музыка и балет, Искусство

Возрастные ограничения: +12

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 14 (всего у книги 15 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]

Какой житель деревни не знает, чем пахнет воздух по первым заморозкам? Особенно по воскресным дням? Знает любой. А для тех, кому не довелось этого почувствовать, я объясняю.

Воздух в эти дни стоит пропитанный запахом паленой щетины и пронзительными визгами. Это повелось испокон веку, и никто из деревенских, пожалуй, еще не миновал участи: по году, а то и по два ростить, кормить, ухаживать за своей утварью, а потом, хочешь не хочешь, – надо забивать…

Вот в такой-то морозный день сосед Иван пригласил соседа Леньку подмогнуть заколоть полуторагодовалого борова. Тот охотно согласился: после такой работы причитается «законная» под свеженинку (это тоже испокон). Договорились. Ленька оделся во все старенькое, взял паяльную лампу, но величиной в локоть и прихватил бутылочку самодельной, – градусов под семьдесят – у соседа жинка скуповата на это дело. Пошли к Ивану, тот еще не полностью был готов к предстоящей работе. Прежде чем войти в дом, Ленька тщательно заткнул свою за пояс.

– Каво делаешь-то? – заметил хозяин.

– Это на потом, день только начался.

В доме Иван, одеваясь в надлежащую одежду, как бы между делом, спросил Зойку – жену свою:

– Мать, ты не вырешишь нам с Фроловичем по маленькой? А то день-то больно морозный, – не застудиться бы…

– Вам все одно: морозный он или жаркий, лишь бы причина была.

Однако достала из-за предпечья бутылку с мутноватой жидкостью, выставила на стол два стакана и соленые огурцы. Хоть эта оказалась послабже Ленькиной – пошла хорошо. Пить половину из наполненного до краев они не умели. Крякнули. Закусили. Пошли во дворик.

У сарая оба остановились. Фролович достал из-за пояса брюк свою бутылку, а предусмотрительный хозяин кусок хлеба и немного сала. Пристроили все это на столбике, за который прицепились ворота своими шарнирами, и начали «последнюю подготовку».

Через некоторое время опорожненная посудина, куртыхаясь в воздухе, полетела за сарай. Мужики были готовы…

– Во-от! Так оно будет ловчей. – Лицо Ивана покосилось. Его всего передернуло.

– Да уж… – ответил Ленька. (Он мастерил веревочную петлю) – А дюжой боровок-то?

– Дюжой?! Какой там… Пудов на двадцать, больше не потянет.

Но тот не обращал внимания на приведенную цифру – он редко когда что-либо считал. Сам из фронтовых, худощавый, со вставными челюстями мужичок, он напоминал ветку сухой картофельной ботвы. Иван же, в отличие от своего соседа, о войне знал немногим больше семиклассника (сам тогда еще под стол пешком ходил), и своими зубами, на спор, он поднимал свою старшую дочь – здоровую девку за ремень, и мог поставить стул вверх ножками, уцепившись зубами за спинку.

– Ну, что? Однако айда?! – не то спросил, не то скомандовал хозяин.

– Айда…

Друзья, покачиваясь, направились к двери сарая.

– Я пойду туда – шугану его, – с этими словами Иван, оставив двери открытыми, вошел внутрь. Фролович с трудом разложил петлю у самого порожка, уперся ногами в мерзлый коровий отход, покрепче намотал на руку конец петли, прислонился к стене, – ждал. Ждал, когда тот шуганет. И тот шуганул.

– Ну-ка, давай-давай!.. Ну! Иди. Иди, иди, Боренька… – и еще что-то в этом роде доносилось из сарая.

Осторожно, задевая боками косяки, громко хрюкая и фыркая, боров вывалил свое огромное розовое тело на мороз. Завидев это «чудовище», Ленька съежился, глаза его заморгали чаще, казалось, вот-вот повиснут на переносице… Ему стало ясно: никакой это не Борька, – это Борис! «Дело – дрянь», – подумал он. А тем временем невероятных масштабов животное переставляло свои короткие, но толстые ноги по петле. Фролович отогнал дурные мысли, когда в петле оставалась одна лишь левая нога. Он собрал и без того покидающие его силы, выкрикнув что-то громкое и дикое, резко дернул веревку на себя! Все было мгновенно… Борис, испугавшись, рванул и… началось!

…Ленька, как подкошенный, слетел с ног, а боров, с визгом подпрыгивая, мчал его по мерзлым говяхам, разметанным по всей территории прогона. Пастушьим кнутом Фролович скользил по окаменелым кочкам, ударяясь о них головой, которую с первых же секунд оставила шапка… Он стонал, охал, матерился… Борис, пронзительно визжа, бежал от этих криков и нецензурщины…

Иван спешил на помощь: он бежал следом, перепрыгивая через волочившегося друга со стороны на сторону, пытаясь ухватиться за веревку, но на такой скорости и при таком состоянии сделать это было почти невозможно. Он тоже матерился.

От жестокого и частого содрогания головы у Леньки вывалились обе челюсти.

– Селюсти маи-и!.. Сселюсти-и..!

– Держись, Алексей!!! Щас я его оховячу-у!..

И он держался. Иван пыхтел и тяжело дышал. На ходу он выхватил из-за голенища нож. Чувствовалось, что он готовился к решающему прыжку… Но! Самогон дал о себе знать: Иван споткнулся. Потеряв равновесие, как подранок, он описал несколько кругов в воздухе руками. В одном из взмахов у него выскользнул нож, и, блеснув в лучах ноябрьского солнца своим лезвием, вот-кнул-ся… прямо… под хвост невинного животного!.. Борис, потеряв даже способность визжать, издавая непонятные звуки, рванул к двери сарая, перепрыгнул через приступку… Только тут, ударившись головой о приступку, Ленька затормозил, – веревка оставила его руку!

Держась за голову, с помощью своего спасителя, он отыскал свои челюсти, вытер их о фуфайку и сунул в рот.

Упоминая каких-то святых, он, проклиная это воскресенье, пошел прочь со двора… А зря ругал: день был на редкость чудесный! Светило доброе солнце!! Лучи его озаряли и двор, и сарай. В сарае, исходя кровью, дико визжал Борис, у сарая, глядя вослед другу и опустив руки, стоял его хозяин и не менее дико матерился…

МЕЧТАДеревня наша вроде обыкновенная. Как и многие другие на Алтае. Казалось бы, ничего особенного. Но это только, казалось бы. На самом же деле все гораздо иначе, все по-особенному.

Люди… Люди, которые представляют собой не просто численность населения, а являются той самой основной, главной характерной достопримечательностью. А жили эти простые и в то же время необыкновенные люди в своих разнокалиберных домишках, которые вытягивались в длинные, узкие ленты-улицы. Ленты эти тянулись вдоль широкой могучей реки Обь, которая именно здесь и брала свое начало. Правда, начало ее скорее можно назвать слиянием: бурная, строптивая горная Катунь и кроткая, степенная озерная Бия соединили свои воды в единую величавую Обь, на левом берегу которой и расположилась эта наша деревня. И, если правая, Набережная, своими огородами чуть ли не касалась воды, – то левая, третья и последняя, как по порядку так и по счету, заблудилась в лесу и получила соответствующее название – Лесная.

Вот эта Лесная-то и являлась той самой основной достопримечательностью. На улице этой, в сорок с небольшим дворов, и жили, в основном, те самые простые, необыкновенные…

В памяти моей до сих пор сохранились портреты некоторых из них. Вот один из них:

Иван Данилович Кураев.

Среднего роста кряжистый мужик, с доброй-предоброй улыбкой на щекастом, с маленькими карими глазками, лице. Темные прямые волосы небольшим чубчиком смотрят в правую сторону… Одним словом – это сама доброта земная! Доброта и любовь!.. Любовь ко всему живому, к жизни самой, какие «номера» она бы не выбрасывала. Любовь…

И была у него давняя, уже не сбывшаяся, мечта быть… машинистом на локомотиве, или, как он сам выражался, паровозником. Мечтал с самого детства. Мечтал и теперь… Но теперь ему было не пять, а ровно в десять раз больше. Правда, были слухи, будто он, Иван, чуть было не стал паровозником. Но опять же, было это очень давно – еще во время войны. Будто Иван (в то время еще Ванька) жил тогда в городе Б., что за рекой, недалеко от железной дороги в каком-то бараке и сосед по бараку, машинист, иногда брал его с собой в качестве помощника. С ближайшей станции надо было подтягивать составы с горючим. Туда и обратно набиралось-то всего не более пятнадцати километров, но для Ваньки это были походы!.. И как будто довелось-то ему проделать не больше десятка таких походов. Всего-то. И, может быть, совершал бы он свои походы и до сих пор, да мать Ванькина решила оставить этот город и переехать за реку. Ну, а поскольку железной дороги здесь не было, стал Ванька… трактористом. Пусть не очень, но все же похож на паровоз.

Тракторист из него получился отменный! Да вот беда: никак не мог он не вспоминать о своих походах по «железке»… И при первом же случае, которые не так уж и часто представлялись, рассказывал разные случаи из «паровозной» жизни. Рассказывал с большим забвением. Иногда, когда его хорошо слушали, он, закрыв от удовольствия глаза, на одном дыхании мог рассказать целую историю. Обычно это были выдуманные им самим истории. Выдумывал на ходу! Да так, что слушавшие его, в прямом смысле слова, раскрывали рты и глаза их округлялись… И только мы с Витькой – его сыном и моим другом, уже давно ничему не удивлялись. Но однажды…

В доме Кураевых было слишком шумно и очень душно. Где-то в дальнем углу местный гармонист Вовка Головин подбирал на своей коронной трехрядке «Тонкую рябину». Кто-то выкрикивал тосты:

– За невесту!!!

– За наш-ш-Надю-ушу!!!

– За счастье молодых! За их здоровье!

– Детей, Володя! Детей, побольше!!! – крикнул кто-то в адрес жениха и захохотал как-то странно, как крупный град по деревянной крыше… Народу было много. Все сидели там, в большой комнате за длинным свадебным столом. А здесь, на кухне, сидели и стояли мужиков с десяток – все слушали Ивана Даниловича. Тот, уже изрядно захмелевший, как и было запрограммировано, рассказывал очередную историю. Все, вроде, как обычно, но… перегнул Иван.

– Шел я тогда на Ташкент, – начал Иван, – надо было платформы с оружием там… с припасами разными доставить. Ну, только мы отошли от города, как вдруг!.. перед самым паровозом по линии идет какой-то парень! Кх-хы, вот, парень… (В процессе разговора он всегда кхыкает и воткает. После каждого «кхы» следует «вот», и так на протяжении любого его монолога. Не по болезни, просто прием у него такой.) А я же не могу одним махом состав остановить! Ну, давай сигналить ему, кх-хы, вот, сигналить!.. Не оборачивается, – идет, во-от, идет. А помощник мой, Ванька Шапкин, говорит: – «Дай я его с дороги столкну, выскочу, вот, столкну. Ну, я говорю, давай! Только быстрей, – говорю, – а то обоих ухайдокаю! Кх-хы, вот, ухайдокаю… Тот, значит, спрыгнул, забежал вперед, догнал парня-то этого, да, кэ-эк ошабурил!!! Кх-хы, вот, ошабурил… (резко нахмурив брови, тем самым придавая сюжету его неповторимость, посмотрел на мужиков. Все идет хорошо – все разинули рты. То, что надо).

– Батя, – вдруг прервал отца Витька, который был здесь же, – батя! А в каком году это было? – с усмешкой спросил он, стараясь придать иронию его рассказу.

– Я-a точно уж не помню, – как-то нараспев заговорил тот. Ну, где-то, годов… тридцать назад. И будто от чего-то опомнившись: – А твое-то какое дело? Кх-хы…

– А такое и дело, батя! Я комсомолец. И прощать за проступки я не имею права никого! Понятно?! – Витька покосился на зевак и, подмигнув незаметно для отца, добавил твердо. – Даже если им окажется мой отец! Вот какое мое дело, батя.

Все прекрасно знали, что батя сочиняет, но никто и никогда не перебивал его. Всем было интересно. Устал деревенский мужик от забот своих, которые не покидают его даже в выходные дни. Скотина, – она выходных не признает. А за ней ухаживать надо. Поэтому ему, мужику… много ли ему надо?… Стакан пропустить, да поговорить. Тем более всем нравилось, как он – Иван – искусно сочиняет. Всем нравилось.

– Ты еще помет от желтой курицы! – вдруг застрожился Иван. – Вот… помет… И мал еще судить отца!

– Ну помет не помет, а судить, батя, имею право, – спокойно среагировал Витька (он знал, как бы отец ни строжился, – никогда не поднимет руки. Такого не было еще ни разу в жизни). – Как комсомолец и гражданин, – он опять подмигнул толпе, которая стала заметно расти, и продолжал: – А ты знаешь о том, что Шапкин твой уже отбывает свое?!

– Чего? – не понял тот.

– Да все того же – срок отбывает! – Он снова подмигивает. Мол, еще не все, слушайте дальше.

– За что? – спросил наивный Иван. Он действительно, в силу своей замкнутости и безвыездного образа жизни в деревне, доверял сыну, который как никак, заканчивал первый курс института, – учился в городе на учителя. – Откуда ты это взял-то?

– Оттуда! Откуда!.. – Довольный тем, что батя «клюнул», продолжал: – А ты знаешь о том, что до сих пор второго ищут? А?..

– Кого? – совсем ничего не понимая, спросил тот.

– Тебя, наверное. Кого же еще?! Не кулаком он его, – Шапкин-то, а ключом, батя. Вот так… – Витька сиял.

– Да ты чего языком-то трясешь? Чего?..

– Да все того же… – с наигранной серьезностью произнес тот.

Батя окончательно растерялся. Позиции сдавались сами по себе.

– А я-то при чем тут? Ванька ударил, – ему и ответ держать.

– Да… но послал-то его ты. Ты толкнул его на преступление!

А парня… парня нет… – Интонируя скорбящие нотки в голосе и переходя на шепот, продолжал: – Кому ты – мой отец – можешь теперь свою непричастность к этой гибели доказать? Чем ты докажешь? Че-ем? – Витька играл роль следователя. Играл отменно. Прям само правосудие. Казалось, вот-вот скажет: «Этот обвиняемый – мой отец. Я отказываюсь вести дело и прошу передать его в руки другого следователя».

– Да ну тебя, – уже совсем неуверенно отозвался отец.

– Нет, ты всем скажи! Всем!

Обстановка приобретала сугубо юмористическое настроение. Стали слышны тихие похихивания. И только двое: отец и сын, оставались быть серьезными.

– Да отвяжись ты! Ничего я не буду говорить. Нечего мне говорить… – раздраженным тоном воскликнул Иван. – Во-от.

– Тут групповая, батя. А скрывать тебя я не буду! Завтра же пойду в сельсовет и доложу участковому все как есть.

– Да если бы он изнасиловал кого? То что? Мне может за него в тюрьме сидеть?? Кх-хы…. вот, в тюрьме…

Хихиканье мгновенно перешло на откровенный смех. Батя посмотрел на зрителей: – Чего ашшэрились-то? Э-э, э-э-э… Тьфу! – он плюнул на пол. Да так звучно, что стало всем ясно – Иван вложил всю душу. Завелся…

– Хватит тебе, Витька! – сказал кто-то из гостей с упреком.

– Нет, – твердо возразил тот, – пусть ответит! – Витька так вжился в роль, что на разразившийся вокруг него хохот не обратил ни малейшего внимания. – Перед законом. Перед народом…

– Ну, Витька! Хватит тебе – все мозги уже вывихнул! Ни перед кем я не буду отвечать, вот, отвечать… Ишь, ты, законы?! Знаем законы не хуже вашего…, кх-хы…. вот, не хуже… И стращать меня не надо! Вот… Уже стращщенные. Кх-хы… вот, стращщенные…

– Да хватит вам, уже не смешно.

– Кончай гастроли, Витька!

– Мужуки! Посмеялись маленько и будет. Завязывайте это дело… – не то просили, не то советовали мужики.

Смех совсем прекратился. Сцена потеряла интерес. В этот момент на кухню вышла Витькина мать, жена Ивана: заполошная, крикливая и не по годам подвижная баба.

– Ты, скорлопердла, до каких пор будешь людям бошки морочить?! Всю свадьбу вокруг себя собрал, паровозник чертов! Ты пошто такой есть-то?!.. Душа твоя мазутная!.. Все люди – как люди…, а ты-то пошто такой? – и пошло, и пошло… Остановить ее в таких случаях было невозможно. Иван знал об этом. Еще он знал, что говорить в этот момент ничего не надо, – может быть еще хуже и можно испортить праздник. А портить нельзя… Уж слишком большой он, праздник-то.

– Уйди лучше с глаз моих, скорлопердла! – не унималась баба.

– Ну ладно, раз долдонилась… кх-хы… вот, раздолдонилась… На «КА-700» теперь не остановишь… Да ну вас.

Он вышел во двор. Был апрель, небо было звездным и каким-то близким-близким. Вовсю пахло весной! И воздух… Какой стоял воздух!!! Иван вздохнул. Глубоко вздохнул… Носом. Чуть попридержав, вытянув губы – выдохнул. «Э-эх, сладкий какой!..» – подумал Иван. И ему вдруг показалось, что воздух этот – его, Иванов! И что не принесенный он – воздух, какими-то ветрами, а выращенный им, его руками здесь, – на огороде. И вот теперь будет дышать им сколько влезет; и весну эту, что еще осталось, и все лето… До самой осени! И уж в этом-то никто его не осудит. Никто не запретит… не имеют права. А может, у кого-нибудь из соседей кончится и кто-нибудь из них придет к нему, скажет: – Так и так, мол, Иван Данилович, дышать совсем нечем, – помоги! Бога ради, займи!.. – И он, простой деревенский тракторист, просто так, безвозмездно даст воздуха какому-нибудь учителю… или… бухгалтеру… Да-а кому угодно!!! Валентину Вязьмикину, например. А то заладили – «дурак», да «дурак»… А человек он хороший – я работал с ним, знаю. Дал бы… Не задумываясь!., была бы только нужда.

Он достал «прибоину», закурил. Даже жалко стало воздух… Он разогнал дым рукой.

– Ничего… он-то поймет меня, своего хозяина, а вот они… – Он кивнул головой в сторону своего дома (оттуда уже доносилась трехрядка, сочувствуя страданиям тонкой рябины, кто-то глухо выстукивал каблуками плясовую, на кухне мужские голоса неровным строем выводили «…Из-за острова челны Стеньки Разина…» – свадьба рвалась на улицу, на простор). – Они никогда понять не смогут… кх-хы… вот, не смогут. Э-эх! Махну-ка я в следующий отпуск в Ташкент! Отведу посевную… и махну! Пусть без меня тут попробуют… А я посмотрю – как оно?! Дышаться-то будет!.. Своим-то воздухом?.. Дали бы отпуск… Только дали бы!

Он любил свою семью. Сильно любил. И крикливую жену свою Зойку, и трех дочерей, и единственного сына своего Витьку… Всех любил. Витьку, правда, чуть больше, он мужик – продолжение фамилии, значит…

А на пассажирском поезде он действительно никуда и никогда еще не ездил. Хозяйство, будь оно неладным… Он бросил окурок, тщательно втоптал его в изглоданный за день солнечными лучами снег сапогом… Направился в дом:

– Кх-хы, отпуск… вот, отпуск…

Он мечтал… И он поедет.

ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОЕДЕТ!!!

ПИСЬМОПисьмо это получил молодой, но бородатый искусствовед Сашка Наумов в октябре – ровно через месяц после «разведпоиска», как он сам называл свои творческие поездки по деревням разных областей с целью выявления народных умельцев, сумевших как-то сохранить творческие наследия своих предков. Писала поделочница глиняной мелкой игрушки-свистульки бабка Феня из Белгородской области.

Письмо это резко отличалось от тех, предыдущих, которые приходилось Сашке получать довольно часто. В тех чаще речь шла – о «помоги», о «выручи», о «посмотри»… – одним словом, от ходатайства до резины к «Запорожцу». Такие «весточки» Сашка и читал-то через строчку. Он ждал чего-то живого, настоящего, теплого. А от общения с бабкой Феней у него душа струной вытянулась. Отобрав для выставки несколько десятков ее игрушек, он строго наказал ей тогда написать ему в Москву, во что сам, по чести, не верил. «Стара-то я уж и грамоты не разумею», – ответила она. «А вы диктуйте внуку – он у вас ученый – в пятый уже идет», – ответил тогда Сашка. И все же не верил.

Сам-то по приезде в Москву написал ей, а на ответ и мысль не наводила. А тут – на тебе – письмо от самой бабки Фени. Аккуратненько вскрыл потертый толстенький конвертик (специальным ножичком), развернул три тетрадных листа, с двух сторон ровно исписанных детской рукой. Пробежал глазами по первой верхней строчке, затем по второй, потом дальше и дальше, да так и забыл про свое «святое» дело – трубку, которую, когда читал что-либо, не вынимал из зубов.

Оно не повествовало, это письмо, не кричало, а скорее пело, пело не поставленным голосом, не профессионально, но чисто сердцем.

И представилась Сашке та далекая деревня Кожля, о двух комнатушках домишко, который, как глухарь на току, растопырил крышу до самой земли и кажется вот-вот начнет кружиться и кланяться…

В том уголке, где больше света, сидит у стола бабка Феня и, подперев голову кулачками и глядя в никуда, диктует внуку своему, диктует, диктует, диктует:

– Добрый день и веселия час, Александр по отцу не ведаю покуда. А охота вас навеличать Святодельевичем, по то как дело ваше святое для меня и как я если ишо такие то не приведи господь, если и они так живут. У нас уже давно нет, как я. А я как в плену: ни по-городскому, ни по-деревенски. Стою как над обрывом. И денежный кризис в меня тоже весь исчез. Я послала вам игрушки свои доведенные до чести и жду, когда почтой вы пришлете мне какие деньги.

Ну, а внук-то мой уж шипко рад, что вы ему привет прислали. Шла я еще с бураков с глиной, а он меня все выглядывал, чтоб сообщить о вашем письме. – Ой бабушка, мне как привет тут друг мой прислал вот иди глянь. О, господи и что жа там за друг, да дядя Саша москвич. Ну слава Богу, надоел мне уже. Ну бабушка возьми и прочитай мне мой привет от друга моего. Ну я ему так говорю привет. Нет, не так. Ты вот возьми письмо в руки да ты не туда глядишь, а в потолок. Вот сюда гляди. Тогда мне будет хорошо. Читай уже что ли, а я буду слушать. Да я только большое печатанье могу тихонько-тихонько по буквочке, а это никак не раскладу по мыслям. Сам читай. Прочитал все и привет свой даже два раза. Ну ложись быстрей. Завтра мы писать будем. И сегодня это завтра и пишет он а чернила радостью отсвечивают так заметно аш. А ложился-то, когда велела, да взял гармошечку поломанную, вздумал свой любимый расказ о Павке. Кажись книжка, сказание о танкисте выучил на изусть, как воевал, как мост взял смелостью своею, и вот наигрывает как никак, а сам подпевает этот печальный расказ. Вы спрашиваете в меня дела. Вот такие в меня дела, что это вся карточная игра. А я карты в руках не держала. Вот теби и да что это будут дела. А еще дела да беда, что я одна. Не в кого нынче чего и спросить. Вот сидю все верчусь на стуле в холодной хате потому что тут свет есть, а там нет. Включателей нема. В лектрика може и есть да к нему нельзя подлезть. Неначем. И вот гляну на потолок, а матица мне говорит спроси ты лучше у окна. Окно отвечает в меня не спрашуют, а смотрят. Вон дверь. Я к двери, а та мне говорит есть на то школа, но от тебя закрыта – ты стара. Даже так сердита. Сядь вон как сидишь да сиди думай как твои дела. А дела все шагают, все ломают да в кучу глину складают. А картошки нечишены в миске стоят и плачут что я про них забыла и даже не помыла. И дела мои игрушки еще старое название им свистуны чи мои чи твои. Я их тыщами делала на печку сыпала и отправляла по городам. То в Курск, то в Рыльск, а то и на Белгород. А помнишь сказал как поехали со мной в Москву – а я испугалась и к окну. А с чем же я поеду. Вы почитай, дай вам господь приуважили гостинцем о колбаски и канцерве всякой. А я картошкой не совсем дурна к вам да и совись не пустит. Я сейчас от того кусочка отщиплю и под язык и все так долго про вас добром помню. А с вашими игрушками что задали морока приключилась. Вот слеплю поставлю, а она мне говоря нет не так поставь и начинай снова. Ох так и долго я их робила пока они в меня не заговорили. Хочь и не все а кое-что сказали хотя они и не живые а в печке свое смотрят и говорят со мной даже кричат нам тут хорошо жарко нам еще надо чтоб ты нас пожгла, а ты смотри пали нас получше. Вот Саша какие они в тебя сердитые. Им то надо знать што и печка плоха и дров то нет. все дрова так за глиной и проходила. Тут чуть снег привалил. И как стрекоза точь в точь осталась потому что без дров. А председатель молодой не наш в доме новом и сказал по то что мало в деревне робила и ищи дрова точь в точь как иди да попляши. Вот и пляшу как говорится шутя со шкафа на пол и обратно. А как потянуло холодом чуть так в той комнатушке на кухне угол так и задышал глиной прямо залеплю его, а он все одно на меня пых да пых холодом своим. Наверно закрою ее навовсе. А то уже тут ночью смерть меня разбудила.

Ты спишь, а я к тебе пришла.

А мне то уж так надоела. Что тебе нужно от меня?

Рука то в тебя замерла? Это я тебя так мну.

Иди ты ко всем чертям от меня, а спасть хочу ужас. Я встала с полатей а она сзади, вот эта противная дама, смерть моя. Стала я вчерашнюю даму доделывать куклу ночью – как не давал мне кто руку как помяли. А она сзади дышит так со свистом как мои игрушки что не удалися. Зато утром сразу получилась красивая кукла.

А еще тогда как вы в меня были пока игрушки мои в руках прям подплясывали и ловко выходили а как отъехали – так они сразу угасать стали. А вы пишите всегда радуйте их свистульки мои и они лучше свистеть будут они же что дети малые. Я на вас Саша не обижаюсь только все одно скажу что понапрасну вы без согласия моего ходили тут в совет чтобы насчет мне какой помощи. Вас они видно боялись, а как отъехали они меня и выстыдили на деревне, да так что соседи прознали. Смеются с меня что защитника в Москве нашла. Я же в деревне мало робила, только в кочегарке – там невидно было. Ну я не обижаюсь на вас. Вы по мысли моей хороший человек. Время свое на меня колоду безумную не жалеете. Это радостно мне и очень подуше. А то что это вышло с советом так это получается тоже от чего-то другого, а плохого всегда бывает много. А они не хотят мне плохо. Они с государством работают. А я само. Вот и выходит, что надо так. Да Саша я вот вернусь к офицеру. Я его с мужа что и был у меня один тогда давно давно лепила. Как тогда да хорошо меня тряхнул пьяный, что я оказалась сначала в больнице а потом в милицию попала. А там люди умны и велели убраться ему в 24 часа туда откуда ему писала дама тайные письма. А умирал говорят там так пришел не трезвый лег в коридоре что спит. Она перешагнула пусть так спит и он все спит и спит и спит… И превратила я его с мертвого в живого. Положила сохнуть вместе со зверями. Он как проснулся глянул что со зверями лежит рассерчал на меня. А я сижу крашу лису что на виноград смотрит и покрасить ее надо так плутовато плутовато и виноград что есть захотелось прозрачненько чтобы. А я ведь не художник. Я смотрю, а у него прилепок то офицерских нет на плечах. Сделала быстренько. От так добрее стал и лек опять ладно что со зверями. Еще выскокло тут сравнение людей со зверями. Особенно хорошо получилось в квочке ну наседке. Я ее даже сравнила с государством. Вот как партия любит своих людей, так и она своих ципляток. Только бы не рубили им головы когда подрастут. Я уж ох как сильно против того что рубить.

Вы мне Саша желаете покоя. А их бывает 2 покоя. Какого же вы мне желаете покоя. Вечного покоя или живого? Вечный мне не нравится. Я хочу настоящего покоя. В меня его к сожалению нет уже давно. Заменили мне мой покой бессонные ночи. Зачастили ко мне появляться. Волос почти весь вычесала из головы оттого что нет покоя у меня. Хотела я купить себе хорошее настроение с энергией. Тоже нет нигде по магазином. Нет ли у вас для меня хоть бы грамма два-три. Ты знаешь где, а вот мне не говоришь почему-то, пришлите мне в конверте немножко. А унесла лисичка с котиком, чтобы ее догнать и отнять бы у плутовки мое настроение с хорошим покоем.

Вот и получается у меня как во сне какая то литературная связка для сказки. Не могу коротенько писать я никак все виною да много ну вот пока все. Досвидания.

Кланяйтесь своей семье.

И внук мой что ваш друг кланяется. Он вас признает за министра пусть говорит дядя Саша даст хватеру в Москве. Я там буду… Он так то обрадовал меня вчера после вашего письма. Прям день весь расписывал игрушки. 20 игрушек расписал. Не надевши штанишек сидел, и не завтракал. Я и тем и другим зазывала. – Не перебивай. – Брось говорю потом докрасишь. – Нет, не к чему теперь бросать. Не перебивай. Одним словом паренек на деле. Мне очень хочется чтоб он не бросил игрушку, чтоб его знали умные люди как вы и внимательные, если я умру. А он не любит ссор до нужной цели. Главно чтобы ему ниспослал всегда в жизни таких как вы отзывчивых людей, не так как мне на старость. А я и то вам рада до одури. Оно и хорошо будет.

А чужими слезми я не хочу жить как у нас живут. Пусть меня никто не любит и не поймет потому что я так живу, но я лучше умру только буду жить до конца своим копеечным трудом.

Ладно. Пока все. До свидания. А то утро. Время уже не мое.