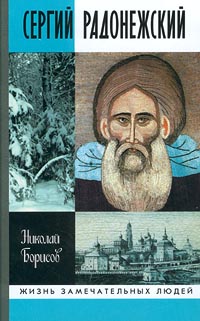

Читать книгу "Сергий Радонежский"

Автор книги: Николай Борисов

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

сообщить о неприемлемом содержимом

Всеобщее недовольство обмирщением монашества и другими темными сторонами церковной жизни грозило вылиться в открытое еретическое движением. Именно это и произошло в Новгороде. Главным требованием новгородских еретиков-«стригольников» был отказ от всякого общения с «греховной» иерархией. Расправа над стригольниками в 1375 году стала итогом длительного развития этого движения, корни которого уходят в значительно более ранний период.

Антицерковные движения возникали и в других русских городах. На это указывает, в частности, известная запись в «Сийском Евангелии» (1340 год). Среди заслуг Ивана Калиты как правителя авторы приписки сочли необходимым отметить, что «безбожным ересям преставшим при его державе». Впрочем, будущее показало, что полностью покончить с ересями князю не удалось: корни этого явления были слишком глубоки.

Распространение в русских монастырях «общего жития» позволяло призвать к порядку буйное сообщество бродячих монахов – этих вечных вольнодумцев и демагогов, обличителей «власть имущих». Вместе с тем именно киновия (греческое название общежительного монастыря) могла удовлетворить жажду духовного подвига, которая все шире распространялась в тогдашнем русском обществе, предвещая грядущее политическое возрождение страны. Дальновидный руководитель, митрополит Алексей понимал, сколь важно направить этот духовный поток в нужное русло, не дать ему выплеснуться за церковные берега. И потому он всячески поддерживал монастырское «общее житие».

Был ли Алексей достаточно прозорлив, чтобы угадать экономические последствия распространения монастырей «общего жития»: превращение многих киновий в центры крупных вотчинных хозяйств? Предвидел ли он возможность их участия в политической борьбе, в отстаивании суверенитета Церкви от посягательств со стороны великокняжеской власти? Как знать… Во всяком случае, для поддержки «общего жития» митрополиту вполне достало бы и одного лишь «антиеретического» значения киновий. К тому же было бы неверно изображать Алексея законченным политиканом. Конечно, его главным аргументом всегда была не Правда, а Власть. Вероятно, он и мыслил категориями не столько «ценностной», сколько «силовой» логики. Однако и Всевышний был для него реальной силой, высшей Властью. Очищением монастырской жизни Алексей надеялся умилостивить Бога, снискать его милосердие к многострадальной Руси, к многогрешным московским князьям.

Изменение уклада жизни в маковецкой обители должно было стать первым опытом создания монастырей нового типа – пустынных (то есть расположенных в пустыни, вдали от людей) киновий. Митрополит не случайно остановил свой выбор именно на Троицком монастыре. «Высокое житие» его иноков, авторитет самого Сергия должны были освятить идею «монастырской реформы». Именно этот монастырь благодаря подвижническому настроению его иноков, превратившись в киновию, мог дать многочисленные духовные «отростки».

Вероятно, перед отъездом в Константинополь на поставление Алексей встречался с Сергием. Игумен выразил сомнение в том, что его иноки примут строгие порядки киновии. И тогда Алексей решил прибегнуть к авторитету патриарха.

Послание Филофея было весьма сильным средством. В византийской Церкви господствовал взгляд, разделяемый и русским духовенством, согласно которому патриарх – «живой и одушевленный образ Христа, в словах и делах выражающий истину» (97, 280). Обращение самого патриарха произвело большое впечатление на Сергия и его монахов. Несомненно, о нем узнали и в десятках других обителей. Оно было воспринято как признание равночестия русского иночества с его корнем – византийской монашеской традицией.

Патриаршья грамота стала для Сергия своего рода сигналом к действию. Внутреннюю готовность к нему он ощутил еще раньше, тогда, когда отправился в Переяславль для поставления в сан.

Проследив основные факты биографии радонежского подвижника, обратимся к его помыслам. Вновь попытаемся ответить на вопрос: чем занят был в эти годы его дух?

Жизнь Сергия, как и всякого истинного подвижника, была полна не только внешним, но и внутренним, незримым трудом. В этом труде главным его руководством всегда оставалось Евангелие. Однако он пользовался и «дополнительной литературой» – рассказами о древних подвижниках («патериками») и их собственными сочинениями.

Монашеская традиция восточного христианства выработала своего рода теорию непрерывного нравственного совершенствования. Она была изложена в трудах «великого каппадокийца» Василия Кесарийского (около 329–379), его современника Ефрема Сирина, знаменитых подвижников VI–VII веков Иоанна Синайского («Лествичника») и Исаака Сирина. Несомненно, Сергий был знаком с их сочинениями, пользовался ими как своего рода «учебниками» аскетики. «Слова постнические» Василия Великого и «Лестница» (по-древнерусски – «Лествица») Иоанна Синайского – обычные книги для келейного чтения в русских монастырях XIV столетия. Известны были и «Слова постнические» Исаака Сирина, славянский перевод которых был выполнен в первой половине XIV века (90, 318).

Эти трактаты позволяют увидеть промежуточные и конечные цели «духовного делания» русских иноков XIV века. Ценные сведения о внутренней жизни своего героя может дать и Житие Сергия. При всей специфике жития как литературного жанра оно сохраняет и некоторые живые черты святого, показывает наиболее яркие особенности его личной религиозности. Вот что говорит автор Жития о настроении Сергия в первые годы существования монастыря. «Сам Сергий испрьва не хотяше поставлениа презвитерьска или игуменьства приати многаго ради и конечнаго смиренна. Имеяше бо в себе кротость многу и велико истинное смирение, о всем всегда подражаа своего владыку Господа нашего Иисуса Христа» (9, 320).

Основой возраставшего с годами духовного могущества Сергия было постоянное сосредоточение всех его мыслей, всей воли, всех сил души на образе Иисуса. Несокрушимая последовательность в исполнении заповедей Спасителя, внешне порой казавшаяся безволием и слабостью, к концу жизни принесла Сергию небывалую власть над душами людей. Современники ощущали словно бы оживший в нем героический дух первых времен христианства.

Именно завет Иисуса – «возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем» (Матфей, 11, 29) – заставил Сергия выйти из уединения, ибо смирению нельзя было научиться в одиночестве.

Посвятив годы незримого духовного труда достижению смирения – этой полузабытой ныне добродетели, Сергий вполне овладел ею. Один из самых тонких исследователей русской агиографии, основатель учения о святости как категории духовной культуры русского Средневековья, Г. П. Федотов, говоря о Сергии, справедливо заметил: «Смиренная кротость – основная духовная ткань его личности» (105, 134). Действительно, именно кротость – та самая, которую Иоанн Лествичник называл «матерью любви» (34, 187), – стала плодом его многолетнего самовоспитания.

Торный путь монаха к смирению – через послушание под началом опытного в подвижничестве «старца». Сергий, не окончив этой школы, искал случая взять на себя добровольное послушание не только у каждого из братьев в отдельности, но и у всей общины в целом. Таким необычным послушанием и стало его безвластное игуменство в «общине двенадцати».

Что мы, люди совсем другой эпохи, можем почерпнуть из духовного опыта Сергиева смирения? Прежде чем искать ответ на этот вопрос, следует восстановить в правах добродетели само слово «смирение». Ныне для многих оно ассоциируется с примитивно понимаемым евангельским тезисом – «ударившему тебя по щеке подставь и другую» (Лука, 6, 29). Эти слова Иисуса обычно воспринимают иронически, как призыв к «непротивленчеству», которое, в свою очередь, кажется нам чем-то унизительным и нелепым для нормального, физически здорового человека.

Но совсем иначе понимали их люди Средневековья. В отличие от нас они всегда видели за словами о пощечине того, кто их произнес: Сына Божьего, повелителя всего и вся. Все его слова и дела – «нашего ради спасения». Завет о правой и левой щеке – не признак слабости, но, напротив, высшей силы: способности стать над собственным «я», принести его в жертву общему спасению. Сокровенный смысл этих слов Иисуса точнее всего раскрыл апостол Петр в своем известном наставлении: «Не воздавайте злом за зло» (1 Пет. 3, 9). Ему вторит Василий Великий: «Не исцеляйте зла злом» (37, 167). Отчаянная попытка разорвать бесконечную цепь зла, которой сковано человечество, с помощью самоотречения и самопожертвования – вот что кроется в словах Иисуса о пощечине. И если люди в большинстве своем до сих пор не последовали его совету, то это отнюдь не означает, что они нашли более действенное решение основной задачи бытия. И скольких бедствий избежало бы человечество, если бы хоть иногда не пренебрегало этим советом!

Отказ от зла, совершаемого во имя «социальной справедливости» или иной высокой цели, – не блажь «юродствующих во Христе». Это позиция, прямо противоположная печально знаменитому девизу иезуитов – «цель оправдывает средства». Преодоление зла – добром, силы – смирением, ненависти – любовью – один из ключевых вопросов истории человечества. Действительность продолжает оставаться жестокой. Она на каждом шагу опрокидывает мечты идеалистов, как только они пытаются воплотить их в жизнь. И все же здесь – и, может быть, только здесь! – открывается даль, свет, свобода. И не случайно именно этот вопрос притягивал к себе мыслителей и пророков России – Гоголя и Толстого, Достоевского и Соловьева, Бердяева и Булгакова. Их далеким предтечей был и Сергий с его смиренной кротостью и властью без силы.

Сергиево смирение было формой самоотречения – основы всякого истинного подвижничества. На деле оно выражалось в умении властвовать собой, не отвечать гневом на гнев, обидой на обиду, оскорблением на оскорбление. И не только не отвечать, но и не таить в сердце недоброго чувства, стирать из памяти причиненное кем-то зло. Это смирение – необходимая предпосылка всеобъемлющей любви к людям, которая есть высшая и последняя мудрость Евангелия.

Ярким и своеобразным проявлением напряженной духовной жизни Сергия были его видения. И если в период одиночества из мрака зимнего леса ему не раз являлись демоны, – то теперь они, посрамленные, отступили от праведника. На смену им пришли иные, светоносные образы. Об одном из этих ранних видений – видении о птицах – рассказывает Житие Сергия. Словно огненная точка в фокусе линзы, это видение было вспышкой накопившегося нервного напряжения. Главная и неизбывная тревога Сергия в ту пору – тревога за будущее общины – причудливо преломившись в образах Священного Писания, стала реальной основой этого видения…

Сбережения архимандрита Симона были быстро истрачены, а нужда не только не исчезла, но еще более обострилась с увеличением численности братьев. Многодневные голодовки следовали одна за другой. В этих условиях особножительный устав неизбежно раскалывал общину на сытых и алчущих. И те и другие питали взаимную неприязнь, грозившую перерасти в ненависть.

Сергий, по своему обыкновению, искал ответа на вопросы, которые ставила перед ним жизнь, в Евангелии. Он вновь и вновь вспоминал те строки, где говорилось о борьбе телесного и духовного начала в человеке. «Итак не заботьтесь и не говорите: что нам есть? или что пить? или во что одеться? потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам. Итак не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем: довольно для каждого дня своей заботы» (Матфей, 6, 31–34).

Именно так он и поступал, когда жил один. Но теперь он нес ответ перед Богом за благополучие целого сообщества иноков. Став «игуменом-старостой», он уже не мог не думать о судьбе своего дела, о будущем лесного монастыря.

Часто мысль его останавливалась на известном рассуждении Спасителя о птицах небесных. «Взгляните на птиц небесных: они ни сеют, ни жнут, ни собирают в житницы; и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их?» (Матфей, 6, 26). Образ иноков, живущих беззаботно, как птицы, которых Творец никогда не оставляет без пищи, преследовал Сергия. Именно этот образ и стал темой первого из видений.

Однажды поздно вечером, когда он, уединившись в келье, молился о благополучии монастыря, кто-то позвал его: «Сергие!» Игумен отворил оконце своей кельи и увидел в небе чудесное сияние. И вновь прозвучал голос: «Сергие! Молишься о своих чадех, и Господь моление твое прият». И тут он увидел множество «птиц зело красных, прилетевших не токмо в монастырь, но и округ монастыря». Неведомый голос пояснил видение: множество птиц – это множество учеников и последователей, которые будут у Сергия на этом месте.

Потрясенный видением, Сергий стал звать жившего в соседней келье Симона. Прибежавший на крик игумена Симон увидел только лишь «часть некую света оного». Сергий рассказал ему все по порядку, и они еще долго, «душею трепещуще», обсуждали «неизреченное видение» (9, 364).

Собирая сведения о Сергии, Епифаний Премудрый тщательно записывал рассказы о совершенных им чудесах. Для первого, «дообщежительного» периода истории монастыря их было немного, и воспоминания о них были весьма туманны. Первое чудо заключалось в том, что по молитвам Сергия в овраге близ монастыря из земли ударил родник. Это вызвало всеобщую радость: прежде монахам приходилось носить воду издалека.

Второе чудо – исцеление Сергием некоего «бесноватого вельможи». С помощью креста и молитвы игумен изгнал бесов из одержимого, и он ушел из обители совершенно здоровым.

Оба рассказа весьма традиционны по сюжету. Они перекликаются с некоторыми известными эпизодами из Библии. Первый напоминает изведение воды Моисеем во время бегства евреев из Египта (Исход, 17, 3–6), второй – многочисленные исцеления «бесноватых», которые совершал Иисус (Марк, 5, 1-13; 9, 17–29).

Возможно, что в основе этих рассказов лежат реальные события. Рождение родника в одном из оврагов, оружающих монастырь, – вещь вполне естественная. Не столь уж фантастично и «исцеление бесноватого». Человек с таким высоким потенциалом внутреннего напряжения, как Сергий, вероятно, мог с помощью внушения исцелять психические расстройства, да и иные болезни, вызванные нарушениями в области высшей нервной деятельности. В ту религиозную эпоху такого рода медицина была гораздо более действенна, чем в более поздние времена.

Настоящую бурю вызвали в душе Сергия события, положившие конец его «неофициальному игуменству», – принятие священнического сана и введение в обители «общего жития». Они произошли одно за другим, в 1353–1354 годах, и, как уже отмечалось, были, по-видимому, тесно связаны друг с другом. Соглашаясь на принятие сана, Сергий предчувствовал, что за этим последует его превращение в настоятеля киновии. Нет никаких оснований сомневаться в свидетельстве Жития: Сергий действительно не хотел для себя ни священства, ни игуменства в киновии. Долгие годы, заглушая «голос крови», он воспитывал в себе смирение и избегал любой власти. И вот теперь, когда «священный грозд смирения» был наконец взращен в его душе, ему приходилось разрушать то, что он столь кропотливо созидал. Священство – это честь, это некое превосходство над окружающими; игуменство в киновии – это власть «с грозой», это обязанность быть духовным отцом братьев, наставником и «пастухом».

И вместе с мерой власти возрастает и мера ответственности перед Богом за ее употребление.

Переход к новому состоянию был для Сергия подлинной трагедией, ибо он влек за собой громадные утраты в том, что подвижник ценил более всего – в смирении и внутренней свободе. Объясняя братьям причину своего нежелания, он высказался со всей прямотой: «Аз убо сам желаю от инех обладаем быти паче, нежели иными обладати и начальствовати» (9, 326).

Что же все-таки заставило его принять власть? Разумеется, это не могла быть какая-то внешняя сила, чьи-то уговоры или принуждение. По образному выражению Жития, Сергий уже тогда «выше прещениа муж обретеся», то есть был выше любого приказания или принуждения. Это решение зрело в нем медленно и неуклонно, в долгих раздумьях и беседах с людьми, мнением которых он дорожил.

К введению «общего жития» склоняла внутренняя потребность маковецкой общины: разрастаясь, она в условиях «особного жития» испытывала все более острые внутренние противоречия, вызванные имущественным неравенством. Вероятно, Сергий глубоко страдал, становясь свидетелем и невольным участником конфликтов между братьями. Автор Жития Сергия не считает нужным говорить об этой неприглядной стороне жизни общины. Однако описанный им подлинный раскол, вызванный введением «общего жития», образовался, конечно, не на пустом месте, а именно как закономерный итог старых распрей.

Мысль о введении «общего жития», несомненно, посещала Сергия и при чтении Киево-Печерского патерика. Приверженцем этого уклада иноческой жизни был «отец русского монашества» Феодосий Печерский, пример которого всегда был путеводным для Сергия. Следуя его заветам, можно было на основе общежития по-настоящему поставить на Маковце дело благотворительности и «страннолюбия».

И все же главная, коренная причина, заставившая радонежского игумена решиться на перестройку всей жизни в общине, заключалась в том, что в этом он увидел высшую форму проявления любви к людям. Можно думать, что именно тогда, в начале 50-х годов XIV века, Сергий пришел к мысли об особом, исключительном предназначении маковецкого монастыря, о его грядущем великом служении миру. То был новый горизонт его духовного роста. Он мечтал о создании сообщества праведников – людей правды, – живущих по заветам Спасителя. Для «мира» Маковец должен явить достижимость и действенность христианских идеалов, и в первую очередь – любви и единомыслия; для Бога, которого Сергий всегда ощущал рядом, как бы невидимо наблюдавшим за всем происходящим, маковецкие иноки должны были стать теми немногими праведниками, во имя которых он некогда обещал Аврааму сменить гнев на милость и пощадить даже Содом и Гоморру.

Понимал ли Сергий причины, которые побуждали митрополита Алексея всеми силами способствовать возрождению на Руси киновий? Вероятно, понимал и во многом был единомыслен с владыкой. Однако едва ли он часто думал об этом. Им владели иные заботы. Собрав всю свою любовь и всю волю, он должен был совершить почти чудо: примирить извечных врагов – человека и общество, равенство и иерархию, вечность и повседневность.

Воистину, это было великое зрелище, и нам стоит задержать на нем свой взор. Смиренный инок Сергий Маковецкий, уподобившись самому Творцу, начинал строить новый мир. В этом мире люди будут жить по законам добра, а не по законам зла. Между ними будут царить любовь и единомыслие, небесным прообразом которых служит Святая Троица. Это будет светлый и свободный мир, о котором люди всегда мечтали, но которого никогда не могли создать на земле.

Киновия – как бы малый образ этого грядущего мира. Монастырь на Маковце должен уподобиться тому горчичному зерну, о котором говорил Иисус. Оно «хотя меньше всех семян, но, когда вырастет, бывает больше всех злаков и становится деревом, так что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его» (Матфей, 13, 32).

В то время как Сергий на Маковце совершал свое служение, его брат Стефан оказался в самом центре драматических событий 40-х годов XIV века. Будучи духовником великого князя Семена Ивановича, он видел скрытую для других постоянную борьбу между совестью и политическим расчетом, происходившую в сознании его духовного сына.

Как и его отец, Семен был очень противоречивым человеком. Жестокий и беспощадный как правитель, он смотрел на свою деятельность как на служение «высшим интересам» и потому надеялся на оправдание на Страшном суде. Князь верил в то, что московское домостроительство угодно самой Богородице. Он был ее паладином. И даже в своей духовной грамоте Семен умолял братьев хранить пламя зажженной в Москве «свечи» – в христианской символике традиционного уподобления Царицы Небесной.

Однако все возраставшее бремя грехов порой приводило Семена в отчаяние. Не переполнилась ли чаша милосердия и терпения Всевышнего? Не навлек ли он на себя и на свой род гнев Божий, которому никто не в силах противиться?

Исповедуя князя, Стефан часто ощущал себя слабым, беспомощным рядом с ним. Ему казалось, что Семен находится в каких-то особых, близких и вместе с тем сложных, трудных отношениях с Богом. Духовник умел хранить тайну исповеди. Однако то, что открывал ему великий князь, было слишком важным, чтобы он мог об этом не думать. Разрешая Семена от грехов и назначая покаяние, Стефан сам нуждался в мудром совете и сочувствии.

Лишь с двумя людьми духовник мог говорить обо всем. То были Алексей и Сергий. Первый из них был его покровителем и наставником. Стефан не только по своему положению, но и по старой привычке не мог смотреть на Алексея иначе как снизу вверх.

По-другому чувствовал себя Стефан во время редких встреч с братом. Здесь, на Маковце, он отдыхал душой после изнурительного плавания по волнам «многомутного моря житейского». Он слушал шум ветра в вершинах деревьев, следил за неторопливым ходом облаков. Но особую радость приносило общение с Сергием. Временами Стефану казалось, что он пьет живую воду из сокровенного родника.

Братья беседовали обо всем. Впрочем, говорил главным образом Стефан. Сергий слушал его, не прерывая, с глубоким вниманием и сочувствием.

Из рассказов брата перед Сергием вставала полная тревог жизнь Москвы. Со всех сторон ей грозили опасности, козни внешних и внутренних врагов. В тяжелой борьбе она отстаивала и преумножала свои завоевания.

Кругозор московских правителей не ограничивался Северо-Восточной Русью. Они внимательно следили за тем, что происходило в самых разных уголках христианского мира и в азиатских степях. Москва осознавала себя частью единого политического организма – Восточной Европы. Здесь в первой половине XIV века шли сложные, противоречивые процессы. Одни государства только нарождались, другие переживали период расцвета, третьи клонились к закату. То тут, то там происходили великие события, определявшие судьбы народов и династий. Но здесь, в лесной глуши Радонежья, все это становилось каким-то далеким, нереальным.

В беседах братьев постоянно звучала мысль о Боге. Для Стефана, как и для Сергия, Бог был главным двигателем всего, что происходило между людьми. «Пути господни неисповедимы». Но воля его могла являться в знамениях и пророчествах. Разгадать их тайный смысл могли лишь те, кто угодил Всевышнему праведной жизнью.

Проникшийся московскими идеями, Стефан убеждал брата, что дело, начатое Иваном Калитой и продолженное его сыном Семеном, священно. Это дело – собирание Руси, возрождение ее былой славы и могущества. Но над Москвой, над домом Даниила, все еще тяготеет гнев Божий.

О том, что Всевышний не простил московских князей, свидетельствовала череда грозных и знаменательных событий.

Второй сын Калиты, Иван, зимой 1341/42 года женился на дочери брянского князя. А через год молодая княгиня Феодосья умерла.

Спустя года полтора случилось новое, на этот раз куда более страшное событие. В субботу, 31 мая 1343 года, накануне Троицы, в Москве вспыхнул пожар. Огонь бушевал весь день. Одних только церквей сгорело около трех десятков. На следующий день вместо праздничного веселья Москва рыдала на пепелищах. Летописец записал то, что было тогда у всех на устах: с того памятного 1328 года, когда Иван Калита вместе с татарами разорил всю тверскую землю, пролил реки русской крови – это был уже четвертый «пожар великий на Москве» (20, 94). Все знали, что пожар – одна из «казней Божьих».

Как и его отец, Семен искал примирения с Богом на путях нищелюбия и храмоздательства. Уже в следующем, 1344 году он начал огромное по размаху богоугодное дело. Выстроив в московском Кремле четыре каменных храма, Иван Калита не нашел средств для того, чтобы достойно их украсить. Семен решил совершить то, что не успел сделать его отец. Собрав лучших живописцев, он заказал им роспись кремлевских церквей Михаила Архангела и Иоанна Лествичника. Они исполнили эту работу в 1344–1346 годах.

Митрополит Феогност также пожелал принять участие в богоугодном деле. Приглашенные им иконники-греки в 1344 году расписали «дом святой Богородицы» – московский Успенский собор.

Дошла очередь и до колокольни. В 1346 году по княжескому заказу мастер Борис Римлянин отлил для нее пять колоколов: «три колоколы великиа, а два малыя» (20, 95).

Семен позаботился и о богослужебных предметах, находившихся в соборе. В 1343 году золотых дел мастера изготовили великолепный оклад для так называемого «Евангелия Семена Гордого». По-видимому, это было напрестольное Евангелие московского Успенского собора.

Расцветали стенописями и наполнялись сиянием драгоценной утвари кремлевские церкви, возносила к небесам свои заливистые перезвоны колокольня. Но по-прежнему тяжело, неспокойно было на душе у великого князя. Господь не давал ему главной отрады и надежды правителя – сына, продолжателя рода и дела. Первая жена Семена, крещеная литовская княжна Айгуста-Анастасия, за 12 лет супружества родила князю двух сыновей, но оба они умерли в младенчестве. Надеясь умилостивить Бога, княгиня решила на свои личные средства расписать одну из кремлевских церквей – монастырский храм Спаса на Бору. Для нее, как и для Семена, украшение кремлевских храмов было своего рода покаянием, молитвой. Однако ей не суждено было увидеть этих росписей. 11 марта 1345 года Анастасия умерла, перед кончиной приняв монашеский постриг. Ее похоронили в стенах церкви, об украшении которой она так заботилась.

Вскоре после кончины Анастасии Семен женился вторично. Его избранницей стала дочь смоленского князя Федора Святославича Евпраксия.

Второй брак великого князя оказался еще менее удачным, чем первый. Один из источников сообщает: «Великую княгиню на свадьбе испортили: ляжет с великим князем, и она ему покажется мертвец» (113, 85). Не позднее чем через год после свадьбы Семен отправил Евпраксию обратно к отцу.

Князь знал, что этим решением он отступает от Евангелия. Сам Спаситель не одобрял развода. «Кто разведется с женою своею и женится на другой, тот прелюбодействует от нее; и если жена разведется с мужем своим и выйдет за другого, прелюбодействует» (Марк, 10, 11–12).

Семен согрешил вдвойне. Разведясь с Евпраксией, он «велел ее дати замуж». Она была выдана за князя Федора Фоминского и имела от него детей.

Можно только догадываться о мотивах этого распоряжения. Вероятно, великий князь не желал окончательно испортить отношения со смоленским князем. Но, быть может, он просто пожалел несчастную и решил обеспечить ее будущее.

Развод великого князя вызвал осуждение в церковных кругах. Впрочем, иерархи и без того недолюбливали Семена. Их раздражал его властный и независимый характер. За глаза они называли его «Гордым». Это прозвище звучало как оскорбление: согласно христианским представлениям гордость была противоположностью кротости и смирению. Она стояла в одном ряду с тяжелейшими грехами. «Убийства, кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство, – все это зло извнутри исходит и оскверняет человека» (Марк, 7, 21–23). «Бог гордым противится» (1, Пет., 5, 5).

Великого князя мало беспокоили косые взгляды иерархов. Эти люди не могли повредить его душе. Он хорошо знал истинную цену их благочестия, знал, какими темными путями каждый из них достиг своего положения.

Но «Не от уст ли Всевышнего происходит бедствие и благополучие?» (Плач. 3, 38). Гораздо важнее, нежели суждения «князей церкви», было для князя другое: как отнесется к его разводу и третьему браку высший, нелицеприятный Судья? Не навлечет ли он своими действиями на себя и на Москву новое, еще более страшное наказание?

И тогда Семен пришел к мысли о небывалом покаянии. Он решил жениться на дочери казненного в Орде в 1339 году князя Александра Тверского Марье. Казнь Александра и его сына Федора была подготовлена Иваном Калитой, а отчасти и самим Семеном. Как и его отец, казненный в Орде в 1318 году Михаил Тверской, Александр чтился в народе как невинная жертва злобы и коварства московских князей. Кровь мучеников, разрубленных на части ханскими палачами, пала на дом Даниила Московского. Быть может, в этом была главная причина гнева Божьего.

Браком с Марьей Тверской Семен надеялся заслужить прощение Всевышнего. Возможно, у князя была и тайная, заветная мысль: со временем потомки Семена и Марьи должны были объединить под своей властью оба княжества.

Увлеченный своей идеей, Семен готов был пойти на все ради ее осуществления. Он вконец испортил и без того весьма натянутые отношения с митрополитом Феогностом. Тот, ссылаясь на церковные каноны, категорически отказывался дать согласие на третий брак великого князя. С помощью придворных книжников Семен подобрал веские аргументы в свою пользу, напомнил митрополиту о том, что некогда в третий брак вступил даже знаменитый византийский император Константин Мономах. Однако Феогност был непреклонен.

И тогда, воспользовавшись отсутствием митрополита, Семен в 1347 году женился без его согласия. Все причастные к этой свадьбе – княжеские послы, ездившие за невестой в Тверь, придворные клирики, венчавшие Семена и Марью, наконец, сам он со своей молодой княгиней – рисковали быть отлученными от церкви. Лишь ценой щедрой «милостыни» Семен сумел получить признание своего брака константинопольским патриархом.

Митрополит некоторое время продолжать делать вид, что гневается на великого князя. Однако в глубине души он был доволен таким исходом дела. Года два спустя он уже выступал в роли крестного отца одного из княжеских сыновей.

Третий брак Семена поначалу был очень удачным. Супруги полюбили друг друга. В княжеской семье один за другим рождались сыновья – Даниил, Михаил, Иван, Семен. В их именах как бы переплеталась история Москвы и Твери. Злые языки говорили: недостает лишь Александра.

Однако радость великого князя была преждевременной. Уже давно то в восточные, то в западные ворота Руси стучалась незваная гостья – чума. Она считалась одной из самых страшных «казней Божьих». Весной 1353 года «моровая язва» – так называли на Руси чуму – пришла в Москву.

Обычные в таких случаях меры предосторожности – карантины на дорогах, сожжение домов умерших – оказались бесполезными. Против моровой язвы не устояли и могучие, сложенные из вековых дубовых стволов кремлевские стены. Вскоре чума пришла в митрополичьи и княжеские хоромы.

Внимание! Это не конец книги.

Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!