Читать книгу "Ницше и Россия. Борьба за индивидуальность"

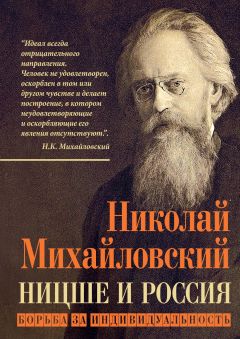

Автор книги: Николай Михайловский

Жанр: История, Наука и Образование

Возрастные ограничения: 16+

сообщить о неприемлемом содержимом

Например, это: „диктует совесть, пером сердитый водит ум“, или у того же поэта и в том же стихотворении: „И мир мечтою благородной пред ним очищен и обмыт“ – как-то ужасно трудно отнести к „извилинам“ „белого“ или „серого“ вещества мозга. Еще так называемую статическую, неподвижную сторону души, что-нибудь вроде аристотельских силлогизмов… можно представить себе неподвижно „от века“ лежащею в мозговых массах, но „Мир мечтою“, т. е. вихрь, таинственный утренний ветерок, который даже в чисто умственной работе ворошит и перебирает силлогизмы… нельзя отнести туда, как нельзя отнести сон и бодрствование».

Сообщив несколько высоко ценных и совершенно новых мыслей о сне и бодрствовании, а также о том, что в некоторых половых аномалиях психиатр ищет разъяснений у акушера, – все это, впрочем, на одной страничке, – г. Розанов заключает:

«Душа в ее динамическом смысле, как „ветерок“ мыслей, как „крылышки“ около силлогизмов, которые уносят их туда и сюда – вовсе и нисколько не имеет своим седалищем мозг, но то темное и разлитое в существе нашем, что мы называем „полом“ и что имеет в лице и знаках пола только два кульминационные свои выражения… Психическая деятельность, представляя как бы гуттенберговский перевод иероглифов пола, струится с лица, как „мысленный свет“, как аромат „доброты“ и „ласки“, страха за ближнего, готовностей для него: „Тс… Тс… Ромео, это ты?“ Неужели это „в мозгу вырабатывается“? Конечно – это стекает с лица. Лицо живет, играет, движется, говорим ли мы, пишем ли сочинения, скорбим ли, радуемся ли: „душа“ есть „жизнь“ лица, „отблеск“ духовный с „одушевленных“ его линий, струйка, стекающая с многозначительных его точек, со „сморщенного“ чела, с „ласкового“ взора».

Что собственно значат все эти «ветерки», «крылышки», «вихри», все эти эпитеты вроде «струящаяся» душа? Что это за процесс, которым «стекает с лица» какой-то «мысленный свет» и «аромат доброты»? Почему ум Аристотеля имеет своим седалищем головной мозг, а «сердитый ум» поэта – «кульминационные точки пола»? Все это не больше, как «слова, слова, слова», прикрывающие собою нечто детски-невежественное. Но г. Розанов так верит в свои слова, слова, слова, что, как мы видели, усмотрев в портрете Рафаэля лицо девушки и не имея, кроме этого своего усмотрения, никаких данных, смело говорит о «постоянном и сильнейшем в нем половом возбуждении utriusque sexus».

* * *

Покончив с головным мозгом и лицом, г. Розанов столь же маханально справляется с «отделившимися и главными, нижними точками пола». Мы и здесь получаем ряд замечательных и совершенно неожиданных открытий, из которых я могу представить читателю лишь немногие. И да простится мне обилие цитат: читатель, я думаю, и сам убедился, что передавать идеи г. Розанова своими словами невозможно. Прежде всего, мы получаем любопытнейшее сопоставление лица и «главных нижних точек пола». Дело в том, что «фигура человека „по образу и подобию“ имеет в себе как бы внутреннюю ввернутость и внешнюю вывернутость – в двух расходящихся направлениях. Одна образует с ней феноменальное лицо, обращенное по сю сторону, в мир „явлений“; другая образует лицо ноуменальное, уходящее в „тот“ мир, к каким-то не астрономическим звездочкам, не наших садов лилиям».

«Лицом мы только достигаем, отгадываем, догадываемся, любопытствуем; напротив, здесь – абсолютное молчание, но исполненное какого-то таинственного ритма, пульсации; самая форма – пустоты, полости, в противоположность „выпуклостям“, „уплотнениям“, из сочетания которых составлено лицо; „пустота“, т. е. начинающее отрицание материи, противоположный уплотнению полюс… Это есть противоположный логическому порядку мир, где нет вовсе познаваемых феноменов и начинаются собственно зиждительные ноумены».

В этой цитате каждое слово – перл. Так как о ноуменах нам ничего не известно и не может быть известно, то предоставим их в полное распоряжение г. Розанова, пусть он их помещает, куда хочет. Но почему «здесь» «нет вовсе познаваемых феноменов»? Они есть, их изучают анатомия, физиология и некоторые их специальные отрасли. И г. Розанов сам это знает, он брякнул свое нелепейшее отрицание с разбегу, маханально. Точно так же маханально распределение «пустот», которых будто бы нет в лице (рот, носовые, ушные полости), и «выпуклостей», которых будто бы нет «здесь». Но мимо эти маленькие вздоры и перейдем к важному открытию г. Розанова в области общей биологии. Помнится, в одной из своих прежних статей г. Розанов глубоко презирал Дарвина, и конечно, английский натуралист вполне заслуживает презрения русского философа. Пресмыкаясь в мире феноменов, английский натуралист копил и громоздил один на другой мелкие факты для доказательства родства таких-то и таких-то растительных видов, таких-то и таких-то животных, и лишь убежденный этой подавляющей массой фактов, высказал гипотезу о происхождении видов вообще. Г. Розанов, которому, если позволено будет так выразиться, на феномены наплевать, потому что он силен если не знанием ноуменов, то «тайным касанием» к ним, решает вопрос гораздо проще, а именно:

«Пол в растении есть только временный феномен; это „распускающийся“ и „опадающий“ цветок: остальное время года есть живое, но оно не имеет выявленных точек сосредоточения пола. Но вот, цветок (растение) разделяется: его венчик, лепестки, даже тычинки и пестики, вся „видная“ часть, всякое в нем „выражение“, „сказывание“ о себе – сохраняют верхнее, переднее положение; напротив, все внутреннее уже в цветке, полости оплодотворения и плодоношения относятся назад. Едва этот чудный факт, в сущности, разделение цветка, произошел – существо начинает шевелиться, бегать, испытывать страх, когда его ловят, ловить – когда оно голодно. Мы получаем план животного, собственно, развившийся из цветка; лицо, личико в нем – существующее в зачатке у насекомого, у раков, у „долгоносика“ – суть преобразованные наружные покровы пола, отчего оно и бывает мужское и женское; а собственно внутренние половые части – есть затаившийся внутрь плодник и „чрево“».

Видите, как просто: некоторое изменение во «внутренних ввернутостях и внешних вывернутостях», и растение превращается в животное. Куда же Дарвину до такой гениальной простоты! Есть в книге г. Розанова еще одно место, пожалуй, еще более посрамительное для медленной работы Дарвина, но я его приводить не буду – очень уж скользкая тема (сюда именно относятся фиговые листья фабрикации г. Шарапова). Такие более или менее рискованные места в изобилии рассыпаны по всей книге г. Розанова, что и дает повод некоторым из его противников обличать его в порнографии и «блудодейном духе». Я думаю, что обвинение это ставится слишком круто. Г. Розанов и сам понимает возможность и даже как бы законность подобных нареканий.

«Отечественные записки» эпохи М. Е. Салтыкова-Щедрина.

С 1868 года Н. К. Михайловский участвовал в журнале «Отечественные записки» и после смерти Н. А. Некрасова (1877) стал одним из редакторов журнала (вместе с М. Е. Салтыковым-Щедриным и Г. З. Елисеевым). В 1870-х годах Михайловский активно помогал революционному подполью, принимал участие в составлении Письма исполнительного комитета «Народной воли» к императору Александру III в 1881 году вскоре после убийства народовольцами его отца Александра II.

«Не заблуждаюсь ли я? – спрашивает он. – Не гублю ли душу свою бессмертную и с нею вместе души своих читателей, за кои по существу дела автор всегда ответственен? Что область блужданий на обыкновенное (феноменальное) суждение „грязновата“ – это-то я видел; но ведь и вся цель поисков была – найти, не загрязнена ли она только, такова ли она an und für sich [сама по себе (нем.)] в до-мирной истине своей. И если „нет“ – очистить. Но это очищение невозможно было произвести одною только философией, по существу холодной и лишь пролетающей около темы (может быть – мимо нее): нужно было, т. е. была задача – снизойти и чуть-чуть уничижиться самому перед темой. Как бы, взяв священную бороду, начать оттирать ею точку всеобщего тысячелетнего плевания, столь важную вместе точку! „Погибни мое имя, но воскресни вещь“… Это и было причиной, что я не только писал о теме, но и сливал свое лицо с ней, как бы говоря всякому, желающему оскорбить ее: „я – тут, человек; до известной степени философ, мудрец“».

* * *

Своим стремлением «теитизировать пол и сексуализировать религию» г. Розанов напоминает некоторым из возражающих ему древние сладострастные культы, в которых «знаки пола» были предметами мистического поклонения. На это у г. Розанова есть только одно возражение, очень неосновательное, которое притом и возражением нельзя, собственно, назвать. Он говорит: «Ну, что кроме слова мы знаем о „культе Phallus’a“? Это как надгробная надпись: „под сим камнем лежит тело Ивана Иваныча“. Но кто он был и что с ним было – уже прохожий (мы) не знает!».

Нет, кое-что мы знаем, и очень жаль, что этого не знает г. Розанов, хотя бы уже потому, что знание это – конечно, только «феноменальное»! – дало бы ему материал для настоящего возражения. Сладострастные культы древности, имея в большинстве случаев оргиастический и экстатический характер, не знали тех строго определенных рамок умеренности и аккуратности, которые настойчиво рекомендует г. Розанов. Так, например, он пишет: «Вот первая особенная проблема мирского жития: в какие времена и с каким духом можно приблизиться брачному к жене своей? Едва я задаю себе этот вопрос, как отвечаю: не в опьянении, не в объядении, не в усталости, не в раздражении и лукавстве».

Г. Розанов стоит за воздержность, руководствуясь при этом отчасти церковными правилами, а отчасти физиологическими соображениями: «То, что не венчают в Великий пост – есть всеобщее и всему народу указание разрывать факти. ческое супружество на семь недель. Теперь, если взять шесть дней недели воздержания, то уже для самых пылких сил оно возможно».

Г. Розанов скорбит об отсутствии готовых «кратких молитвословий перед и после». «Собственно утренняя и вечерняя молитвы и должны бы быть составлены в отношении к этому акту, возможному в нощи, как важнейшему самого сна». «Демон ни против чего так не ухищряется, как против полового акта: „тут бы надо поберечь человека, а уж там я погублю его!“ Поэтому одно из направлений молитвы перед „сближением“ должно быть против Велиара, к отогнанию его злых ковов. „Зову тебя, Вечный Боже, дабы ты оградил меня и ее от лукавых ковов“… Но тут вообще нужен гений слова, и мы умолкаем по бессилию».

Вся эта строго обдуманная и требующая большой выдержки обстановка не имеет ничего общего с культами Ваала, Астарты, Вакха-Диониса, нашего Ярилы и проч., и проч. Далее, характерная черта этих культов есть жестокость: истязания, самоистязания, кровопролитие. Г. же Розанов, как христианин, проповедует кротость, любовь к ближним, смирение, и жесток он разве только по отношению к школьникам, пороть которых, по его мнению, необходимо.

Наконец, те культы представляют собою либо обломок глубокой старины до-патриархального быта, либо бессознательный протест против семейных уз, тогда как для г. Розанова семья есть святыня. Одна из его статей так и называется «Семья как религия». Тот акт, на возвеличение которого он потратил столько мудрости и ради которого готов испачкать свою священную бороду, ценен и важен для него не сам по себе, а как акт деторождения, «сотворения душ». Для него «Библия есть универсальная педагогика (= дето-вождение) и даже, пожалуй, универсально-родильный дом».

К подножию семьи повергает он и отечество, и человечество. Именно в этом смысле надо понимать такое, например, его замечание: «Отечество всегда продавалось ради любви, и это хорошо: „хотят штурмовать их город, а там – мой возлюбленный; предупрежу их город, чтобы не удался штурм, и не убили моего возлюбленного“. И хорошо, что так. Все – осколками у ног любви; и без всего человек проживет, а без любовности он сейчас бы умер».

В этой тираде слова «возлюбленный», «любовь», «любовность» следует разуметь в связи с отцовством и материнством. И может быть, дело было бы яснее, если бы г. Розанов привел не столь поэтическую иллюстрацию к своей мысли, а указал бы, например, на казнокрада или взяточника, обкрадывающего казну (какая разница между этим обкрадыванием и «продажею отечества»?) или берущего взятки ради семьи – «ребятишкам на молочишко».

* * *

Боюсь, читатель на меня в претензии. Боюсь, он недоволен тем, что я на пространстве с лишком печатного листа занимал его внимание очевидным вздором. И разве в современной жизни нет ничего, более достойного отклика и освещения, чем это перенесение функций головного мозга во «внутренние ввернутости и внешние вывернутости», все эти бреды и первые попавшиеся раскосостоящие слова о возбуждениях utriusque sexus, о созерцании сквозь кольцо обрезания и проч., и проч.?

О, да, в жизни есть много яркого, что и с положительной, и с отрицательной точки зрения несравненно значительнее писаний г. Розанова. Но литература не всегда может откликаться на то яркое, что совершается в жизни, а в самой литературе писания г. Розанова представляют собой явление во всяком случае замечательное. Может быть, и прав один из авторов «полемических материалов», говоря: «Опровергать набор фраз г. Розанова, отождествлявшего христианские и ветхозаветные воззрения на брак с культом Ваала и Астарты (это-то, как мы видели, напраслина. – Н. М.) и по неведению искажавшего безусловно все исторические факты, будто бы служившие ему опорой, возможно было только в форме остроумно-едкого анекдота».

Но обратите внимание на несущиеся к г. Розанову хвалебные гимны и подносимые ему венцы бессмертия. Вот и г. Мережковский проводит такую параллель: «Ницше со своими откровениями нового оргиазма, „святой плоти и крови“, воскресшего Диониса – на Западе; а у нас в России, почти с теми же откровениями – В. В. Розанов, русский Ницше.

Я знаю, – продолжает г. Мережковский, – что такое сопоставление многих удивит; но когда этот мыслитель, при всех своих слабостях в иных прозрениях столь же гениальный, как Ницше, и, может быть, даже более, чем Ницше, самородный, первозданный в своей анти-христианской сущности, будет понят, – то он окажется явлением едва ли не более грозным, требующим большего внимания со стороны церкви, чем Л. Толстой, несмотря на всю теперешнюю разницу в общественном влиянии обоих писателей».

Не мое дело судить о том, что подлежит большему, что – меньшему вниманию церкви, и я позволю себе только маленькую поправку к словам г. Мережковского. Никакого «оргиазма» в «гениальных прозрениях» г. Розанова нет, напротив, как мы видели, он требует трезвости («не в опьянении»), умеренности, воздержности (семь недель великого поста и шесть дней недели), аккуратности (раз навсегда данное молитвословие «перед и после»). Что «первозданного» в «сущности» г. Розанова, я не знаю, да и первозданности этой не понимаю, но эпитет «анти-христианский» здесь совсем неуместен. Г. Розанов во всеуслышание исповедует христианское учение, и претензия его – правда, очень большая – не идет дальше «новой концепции христианства», т. е. вящего утверждения его на незамеченных другими основах.

Но это мимоходом. Заслуживает или не заслуживает г. Розанов хвалы с точки зрения г. Мережковского, – хвала налицо. А хвала г. Мережковского чего-нибудь стоит. «Нас мало, но с каждым днем все больше», – заявляет он. И он не совсем не прав. В прошлом или в начале нынешнего года в Петербурге образовалось «религиозно-философское общество», видными членами и, если не ошибаюсь, членами совета которого состоят и г. Розанов, и г. Мережковский. Но и помимо того влияния, которое они имеют или могут иметь в среде этого кружка, некоторые более общие их взгляды независимо от них самих получают на наших глазах более или менее широкое распространение. Не они одни ищут путей в область заведомо неведомых «ноуменов», как пишет г. Розанов, или «нуменов» по правописанию г. Мережковского.

Есть в нашей современной общественной атмосфере что-то такое, что отвращает людей от «феноменов», явлений и устремляет их в «по ту сторонний» мир нуменов, ими самими признаваемый недосягаемым, вследствие чего мысль их по необходимости принимает мистический характер полу-веры, полу-знания. Признавая лежащее в основе христианства откровение, они, однако, не довольствуются им и стремятся собственными силами проникнуть в сокровенную сущность вещей.

Любопытно, что к этому тяготеют, между прочим, и некоторые недавние ярые сторонники и проповедники экономического материализма: salto mortale, очень характерное для истории русской мысли и поучительный пример для всех скороспелых творцов «новых слов». Я не говорю, что эти еще недавно столь непреклонные и непримиримые материалисты совершенно совпадают в своих теперешних воззрениях с г. Розановым или г. Мережковским (не вполне совпадают, как увидим, и они). Может быть, дело и до этого дойдет, может быть, и их с течением времени постигнет перенесение функций головного мозга на «знаки пола», но пока речь идет только о тяготении к «до-мирной истине» и презрительном отношении к «обыкновенному, феноменальному суждению».

Не думаю, чтобы это течение увлекло многих, массу, как это было когда-то с увлечением идеями Писарева, или недавно – марксизмом. Но оно существует, и если не изменятся общие условия русской жизни, то с ним, вероятно, сольются в ближайшем будущем отдельные струи разных толков декадентства, ницшеанства в некоторых русских толкованиях и т. п.

Герой безвременья (Лермонтов)

Не надо быть последователем Карлейля с его культом «героев», чтобы признать факт существования людей, по самой природе своей призванных вести других за собой, стоять впереди других.

Это, однако, отнюдь не непременно благодетели человечества (как думал Карлейль), или своей родины, или просто окружающих людей. Они могут быть и таковыми, но точно так же могут представлять собою исходные пункты огромных зол, потому что могут вести за собою толпу на злое дело и быть, по старинному образному выражению, настоящими «бичами божиими».

Став на эту точку зрения, мы должны допустить в прирожденных властных людях или героях возможность значительных умственных и нравственных изъянов: зло, ими распространяемое, очевидно, составляет результат либо ошибочного понимания, узкости кругозора, односторонности мысли, вообще какого-нибудь умственного недостатка, либо нравственной извращенности, недостатка нравственного. И действительно, история свидетельствует, что во главе того или иного движения, энергически воздействуя на своих современников, соотечественников, соплеменников, сотрудников, сотоварищей, становятся иногда люди ограниченные, а иногда жестокие, мелочно самолюбивые, развратные.

Обращаясь к самому понятию героя как вожака, как первого в своем роде человека, которому безотчетно повинуются или за которым безотчетно следуют другие, мы увидим, что добродетели могут его и не украшать, они не составляют необходимой его принадлежности. Быть может, единственное нравственное качество, безусловно необходимое «герою», есть смелость. Но и то, это такое качество, которому не легко точно указать место в ряду добродетелей. Некоторые выдающиеся умственные качества – если не глубокий ум и широкий полет мысли, то по крайней мере быстрота соображения, известный такт в сношениях с людьми, известные таланты – по-видимому, обязательны для прирожденных властных людей. Не говоря, однако, о том, что обязательный минимум их умственных сил может быть, при известных условиях, вовсе незначителен, не трудно видеть, что центр тяжести «героя», во всяком случае, лежит не в области ума.

Герой есть прежде всего представитель инициативы, человек почина, первого шага, энергической воли и мгновенной или постоянной решимости. Все остальное, как в его собственной личности, так и в характере предпринятого им дела, есть сцепление побочных обстоятельств: герой может быть ума гениального или посредственного, блистать добродетелями или грязнуть в пороках, равным образом и дело его может быть велико или ничтожно благотворно или вредоносно.

Все это, разумеется, может иметь чрезвычайно важное значение с разных других точек зрения; но когда мы хотим выделить основные, типически необходимые черты героя, то на первом месте должна быть поставлена его роль человека, дерзающего совершить то, перед чем другие колеблются, и затем превращающего это колебание в покорность.

У героя, с одной стороны, и у следующих за ним или повинующихся ему – с другой, должна быть некоторая общая почва, иначе невозможно было бы их взаимодействие; в состав этой общей почвы могут входить разнообразные умственные и нравственные элементы. Но затем есть нечто, резко отделяющее героя от толпы, резко выдвигающее его вперед. Это нечто состоит в том, что герой дерзает и владеет.

Дерзать и владеть есть такая же специфическая внутренняя потребность героя, как потребность творчества в поэте или потребность философского обобщения в мыслителе. В какие бы условия ни был поставлен прирожденный властный человек, он, как паук паутину, бессознательно, инстинктивно плетет сеть для уловления и подчинения себе людских сердец – удачно или неудачно для себя лично, на благо или во вред другим.

* * *

Если мы будем искать в лермонтовской поэзии ее основной мотив, ту центральную ее точку, которая всего чаще и глубже занимала поэта и к которой прямо или косвенно сводятся если не все, то большинство его произведений, найдем ее в области героизма.

С ранней молодости, можно сказать, с детства и до самой смерти мысль и воображение Лермонтова были направлены на психологию прирожденного властного человека, на его печали и радости, на его судьбу, то блестящую, то мрачную. Следы этого преобладающего и всю поэзию Лермонтова окрашивающего интереса не так заметны в лирике, потому что сюда вторгаются разные мимолетные впечатления, которые, на мгновение всецело овладев поэтом, отступают потом назад, чтобы более уже не повторяться или даже уступить место совершенно противоположным настроениям. Мы видим образчик этой переменчивости настроений в русском патриотизме Лермонтова: достаточно сравнить стихотворения «Опять народные витии» и «Родина» («Люблю отчизну я, но странною любовью»).

Резкая разница между этими двумя стихотворениями естественно объясняется лежащим между ними десятилетним промежутком (1831 и 1841 гг.), в течение которого поэт вырос до неузнаваемости. Однако и в лирике, среди этих внезапных, быстро гаснущих вспышек и противоречий, объясняемых естественным ходом развития, вышеуказанный основной мотив дает себя знать постоянно, так что и здесь помимо него трудно подвести итоги лермонтовской поэзии. Но в поэмах, повестях и драмах дело, во всяком случае, яснее.

Нечего и говорить о «Демоне». Этот фантастический образ существа, когда-то дерзнувшего совершить высшее, единственное в своем роде преступление – восстать на самого Творца и который затем в течение веков «не встречал сопротивления» в подвластных ему миллионах людей, этот образ достаточно всем знаком и достаточно ясно говорит сам за себя.

Достойно внимания и упорство, с которым Лермонтов работал над «Демоном», постоянно его исправляя и дополняя. Одновременно с первоначальным очерком «Демона» писалась прозаическая повесть, неоконченная, оставшаяся даже без заглавия. Позднейшие издатели дают ей название «Горбун» или «Горбач Вадим».

Герой этой повести есть тот же Демон, только лишенный фантастических атрибутов и притом физически безобразный. Он, как Демон, богохульствует, как Демон, переполнен ненависти и презрения к людям, как Демон, готов отказаться от зла и ненависти, если его полюбит любимая женщина. А главное, Вадим, как Демон, имеет таинственную власть над людьми. Эта черта обрисовывается на первой же странице повести, когда Вадим появляется в толпе нищих у монастырских ворот. «Его товарищи не знали, кто он таков, но сила души обнаруживается везде: они боялись его голоса и взгляда, они уважали в нем какойто величайший порок, а не безграничное несчастие, демона, но не человека».

Горбун Вадим «должен бы был родиться всемогущим или вовсе не родиться». Он был «дух, отчужденный от всего живущего, дух всемогущий». Любопытно описание глаз Вадима: «Этот взор был остановившаяся молния, и человек, подверженный его таинственному влиянию, должен был содрогнуться и не мог отвечать тем же, как будто свинцовая печать тяготела на его веках; если магнетизм существует, то взгляд нищего был сильнейший магнетизм».

«Горбун» есть совершенно детская вещь, переполненная напыщенными описаниями и невозможными трескучими эффектами, которые особенно бросаются в глаза, благодаря прозаической форме повести; прелесть и сила даже юношеского лермонтовского стиха, конечно, много бы ее скрасили. Но тем поразительнее разбросанные в повести отдельные замечания, наблюдения, сопоставления, которые сделали бы честь и вполне зрелому уму.

Что же касается черт прирожденного властного человека, то мы встречаем их и в самом зрелом из крупных произведений Лермонтова – в «Герое нашего времени». Печорин говорит о себе: «Я чувствую в себе эту ненасытную жадность, поглощающую все, что встречается на пути… Честолюбие у меня подавлено обстоятельствами, но оно проявилось в другом виде; ибо честолюбие есть не что иное, как жажда власти, а первое мое удовольствие – подчинить моей воле все, что меня окружает. Возбуждать к себе чувства любви, преданности и страха – не есть ли первый признак и величайшее торжество власти? Быть для кого-нибудь причиной страданий и радостей, не имея на то никакого положительного права – не самая ли это сладкая пища нашей гордости?»

Любимая женщина пишет Печорину: «Любившая раз тебя не может смотреть без некоторого презрения на прочих мужчин, не потому, чтобы ты был лучше их, о нет! Но в твоей природе есть что-то особенное, тебе одному свойственное, что-то гордое и таинственное; в твоем голосе, что бы ты ни говорил, есть власть непобедимая; никто не умеет так постоянно хотеть быть любимым».

Печорин и сам задумывается: «Одно мне было всегда странно: я никогда не делался рабом любимой женщины, напротив, я всегда приобретал над их волей и сердцем непобедимую власть, вовсе об этом не стараясь. Отчего это? От того ли, что я никогда очень ничем не дорожу и что они ежеминутно боялись выпустить меня из рук? или это – магнетическое влияние сильного организма? или мне просто не удавалось встретить женщину с упорным характером?»

* * *

Я мог бы еще увеличить число этих примеров, но и приведенного довольно, чтобы видеть, какое пристальное внимание уделял Лермонтов во все периоды своей жизни той странной власти, которую обнаруживают некоторые люди, «не имея на то никакого положительного права».

Он не просто отмечал факт этой власти. Он с ранней юности анализировал его, взвешивал его значение, делал из него выводы, иногда несколько смутные, а иногда поразительные по глубине мысли. В этом отношении особенно замечательна вышеупомянутая, мало обращающая на себя внимание и, кажется, даже не во все новые издания вошедшая повесть «Горбун». Мне случалось слышать мнение, что это вещь совершенно недостойная Лермонтова, а потому и внимания не стоящая. Это и справедливо, если иметь в виду только художественную форму. Но и по замыслу, и по общему содержанию, и по блесткам оригинальной мысли, «Горбун» есть произведение лермонтовское по преимуществу, если можно так выразиться, хотя Лермонтову было всего шестнадцать лет, когда он писал его. Местами слишком недетское содержание, заключенное в совершенно детскую форму изложения, производит даже неприятное впечатление чего-то старообразного. Становится даже как будто жалко автора, который, будучи так явно ребенком, вместе с тем так много передумал и перечувствовал.

Между прочим шестнадцатилетний автор замечает: «Теперь жизнь молодых людей более мысль, чем действие; героев нет, а наблюдателей чересчур много». Это скорбное замечание на всю жизнь осталось руководящим для Лермонтова…

А теперь заметим любопытную скептическую черту в изображении благородного красавца Измаил-Бея. Он «повелитель, герой по взорам и речам». Но одно время, при самом появлении в поэме этого горца, воспитанного в России, автор в нем сомневается: «Горе, горе, если он, храня людей суровых мненья, развратом, ядом просвещенья в Европе душной заражен! Старик для чувств и наслажденья, без седины между волос, зачем в страну, где все так живо, так неспокойно, так игриво, он сердце мертвое принес?»

Скоро оказывается, однако, что первое же дуновение родины смело налет «разврата, яда просвещенья». Нищего и жестокого урода Вадима «яд просвещенья» не коснулся, и юный автор в нем не сомневается… Арбенин (в «Маскараде») «изнемог под гнетом просвещенья» и сам над собой с горечью иронизирует: «Так! в образованном родился я народе: язык и золото – вот наш кинжал и яд!» Печорин излагает нечто в этом же роде. И по лермонтовской лирике там и сям перебегают блестящие искры отрицательного отношения к «глубоким познаниям», к «бремени познания», к «науке бесплодной».

Критика много умствовала по поводу этого странного на первый взгляд протеста против «просвещенья», толкуя его вкривь и вкось. Между тем здесь не представляется никакой надобности умствовать, надо только уметь читать. Знаменитая «Дума» есть одно из самых ясных стихотворений Лермонтова, не допускающих двоякого толкования. Поэт печально глядит «на наше поколенье»: «под бременем познанья и сомненья, в бездействии состарится оно. К добру и злу постыдно равнодушны, в начале поприща мы вянем без борьбы; перед опасностью позорномалодушны и перед властию презренные рабы… Мы иссушили ум наукою бесплодной, тая завистливо от ближних и друзей надежды лучшие и голос благородный неверием осмеянных страстей».

Еще недавно один критик хотел видеть в «Думе» выражение вековечного, в самой природе человека заложенного, безысходного разлада между разумом и чувством, которые, дескать, никогда и не могут примириться: вечно разум будет разъедать чувство холодом своего анализа, вечно чувство будет протестовать против этого холодного прикосновения. Лермонтов однако ясно указывал исход: он видел его не в разуме и не в чувстве, а в третьем элементе человеческого духа – в воле, которая, комбинируя и разум, и чувство, повелительно требует «действия», «борьбы».

Если бы, однако, «Дума» оказалась в этом отношении недостаточно убедительною и ясною, то за подтверждением и развитием указанной мысли дело не станет в других произведениях Лермонтова. Бесспорно, Лермонтову были знакомы муки противоречия между горячностью чувства и холодом разума. Жизнь манила его к себе всею гаммою своих звуков, всем спектром своих цветов, а рано отточившийся нож анализа подрезывал цену всякого наслаждения. Отсюда беспредметная тоска, проникающая некоторые из его стихотворений, тоска, характер которой иногда ему самому не ясен: «под ним струя светлей лазури, над ним луч солнца золотой, а он, мятежный, просит бури, как будто в бурях есть покой!»