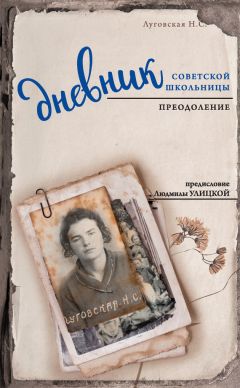

Текст книги "Дневник советской школьницы. Преодоление"

Автор книги: Нина Луговская

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: +12

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 12 (всего у книги 35 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]

За ужином я села в конце стола, с одной стороны от меня сестра Женя, а рядом, за углом, «он». Как я рада была этому! Изредка поворачивая голову, взглядывала на его милый профиль и глаза, когда он иногда предлагал мне то бутерброд, то вино, мне было ужасно думать, что он это делает только из вежливости, из-за своей удивительной чуткости. И это было так больно!

После ужина опять танцевали, а я стояла и глядела, как он плавно и мягко ступал, быстро и ловко поворачивал даму. Я любила каждое его движение, его сосредоточенное и серьезное лицо, его лохматую фуфайку. Раза два я так долго смотрела на него, что он, наверно, замечал и взглядывал на меня, а я испуганно отворачивалась с ощущением на себе его глаз. Один раз он прошелся с Лялей, и она многозначительно взглянула на меня, а я при повороте заглянула ему в лицо. Но оно было также углублено в себя, и лишь глаза стали какими-то ласковыми и расширенными.

Потом он помогал Жене приготовлять чай, и меня просто мучила его чуткость: он то предлагал мне конфету, то пряник. Я больше не могла выносить, что он, может быть, меня жалеет, и эта мысль с ума сводила. Когда он грыз орехи, я, чтоб избежать нового предложения, вышла из кухни, но он все же успел крикнуть вдогонку: «Нина, возьмите орехов». «Нет, я не хочу», – ответила я и прошла к маме, но тут же вошла сестра и, подавая мне орехи, сказала: «Не будь такой робкой».

Потом пили чай. Я стояла в кухне, грызла ноготь и злилась. Да, любовь не прошла, она стала какой-то другой, мучительной… Из комнаты доносился его голос и смех, тихий и захлебывающийся. Перед уходом опять танцевали, потом ребята собрались уходить, и мы стояли в прихожей, провожая их. С Лялей он говорил мало, но, когда говорил, весь как-то устремлялся к ней, глаза его становились нежными, мерцающими и глубокими, и мне как-то не по себе и страшно тогда становилось.

Когда ребята прощались, Ляля вдруг неожиданно отозвала его в сторону, сказав: «Женечка, поди сюда». Я внимательно смотрела на него и на сестру Женю, а уголком глаза заметила, как он нежно взял Лялю за руки. «Я на вам лублу», – сказала Ляля лукаво и ласково. «И я тоже лублу», – проговорил Женя тихо и как-то сдержанно. «Все опьянели, один ты был трезвый и хороший». «Ну – протянул он шутливо, засмеялся и вдруг порывисто взял руками ее голову и провел по волосам, – ах, ты моя Оля». Я не могла этого выносить и быстро отвернулась.

Женя-Женька! Ах, этот Новый год! Я вспоминала отдельные сценки из прошедшего вечера. Всюду, куда я ни входила, была лишней и чужой, глупой, а часто и смешной. Ночью долго не могла заснуть, сон был неспокойный и тревожный, что-то чудилось и вспоминалось. Встала злая, убитая и несчастная, днем ходила к Ире, так как оставаться одной не могла.

‹7 января 1935›

Вчера я спросила у Жени: «Что бы ты сделала, если бы тебе нравился человек, который любит другую?» «Надо забыть», – ответила она и посмотрела на меня многозначительно и понимающе. Я подумала: «Забыть? Да, забыть. Ну что ж, попробую забыть, а ведь правда, почему бы не забыть?» Я как будто совсем решилась на это. А Женя стала рассказывать о нем: «У него такие усталые и старые глаза стали, и кругом морщинки». «Значит, сильно подействовала любовь к Ляле». «Нет, он говорит, что у него все прошло и что-то было ошибкой». Я встрепенулась: «Значит, он не любит? Может быть, мне попытаться? Может стоит добиваться?» Женя стала спрашивать, каков этот мальчик, из какой он группы, а мне смешно и неприятно было лгать ей. Если б она знала, о ком я думаю!

Я долго колебалась, на что решиться и, наконец, сказала себе: «Буду бороться и забуду, хотя бы потому, что это наиболее трудный выход, а я никогда не должна браться за легкое. При том же у нас никогда не могут установиться нормальные отношения, а видеть его раз в неделю и каждый день ждать и страдать по меньшей мере глупо».

‹17 января 1935›

У нас переменили выходной. Я не могу себе представить, как это вдруг и сестры, и мама будут дома, а я пойду в школу. Нет, это ужасно! И так странно. Завтра мы учимся, но в нас слишком глубоко и неискоренимо засел дух возмущения. Все несправедливости начальства приводят нас в бешенство и заставляют бороться, пытаться отстоять себя. Мы никогда не покоряемся без борьбы, боремся и на этот раз. Еще вчера, идя из школы, мы с Ирой решили писать заявление. Проиграть все равно нечего, а выиграть можно. Составляли заявление мы долго и мучительно, ведь у нас не было даже никаких веских мотивов требовать себе общего выходного, но мы пытались создать их из ничего.Когда Ира собралась переписывать, вдруг встал вопрос: а что, если придерутся к ней, как к зачинщице? Хорошо бы напечатать?

«Идем к Димочке». «Идем», – и мы, посмеиваясь, оделись и пошли. Дома его не оказалось, как и в первый раз вышла к нам его мать и, с трудом выговаривая слова, сказала: «А Дима в школе». «Да, но у нас сегодня выходной, и занятий нет». «Правда? Но где же тогда Дима?» У нас такое недоумение и удивление было на лице: «Не знаем». Ира написала ему записку и оставила вместе с черновиком заявления. Сегодня утром мы пошли опять к нему, боясь, чтобы не вышло какого-то недоразумения. «Дима дома?» – спросила я у открывшей дверь женщины. И не успела она ответить, как за дверью раздался чей-то низкий бас: «А, это ко мне». Мы вошли. «Проходите, проходите», – говорил Димка, по обыкновению как-то подрыгивая всем телом и крутя руками.

В комнате его был беспорядок, на столе стояла пишущая машинка. «Вот я написал и тут изменил кое-что», – проговорил он и подал мне лист. «Ага, мы так и хотели». Пока я, уткнувшись в лист, делала вид, что читаю, Ира спрашивала, что он вчера в школе делал. «А? Я? М-м. Да ведь выходной был, и я в кино пошел». «А сегодня пойдешь?» «Нет, сегодня я не могу». «Вот и хорошо, что мы зашли».

Но в школе ждало нас разочарование. Ребята неохотно взялись за дело, они как-то все подсмеивались и усмехались, а потом наставили таких жутких замысловатых подписей, что пришлось оторвать эту часть листа. Какими противными и чужими показались они в этот день мне, и опять потянуло куда-то. И это в первый-то день! Но к концу дня нам все же удалось уговорить всех, кроме Маргоши и Антипки, которые чего-то упрямились.

‹20 января 1935›

Школа… Горячий, дурманящий туман… Смеющийся сонм учеников… По временам унылое отрезвление, а чаще опьянение в шалостях, пошлости и грубости, наблюдения за Левкой, который ходит в костюме с белым воротничком и кажется таким обаятельным, что я боюсь, как бы чего не появилось у меня. Сегодня в школе ребята выкрали у Муси из сумки записку, которую надо было передать Вадиму. Такая злость и презрение поднялось к ним, такими они казались мерзкими и подлыми, и странно было, что люди, столько читавшие, из культурных семей, так мало имеют понятия о чести и честности. Было обидно за них, которых считали хорошими и которые оказались такими негодяями и подлецами.

И невольно возникал вопрос, неужели они так мало думают и так мало понимают, что не знают даже, что такое долг и благородство. Или это уж такой тип людей, которые на всю жизнь останутся беспринципными дураками и негодяями. Я привыкла обдумывать и обсуждать каждый свой поступок, каждое слово и строго придерживаться справедливости и чести. Никак не могу понять, как это люди могут так низко и грубо подличать, а ведь среди них и Левка.

‹25 января 1935›

Есть дни, в которые ничего как будто и не произошло особенного, но которые кажутся такими необыкновенными, наполненными оживлением интересным. Сейчас именно такие дни для меня. На уроках мы ведем себя отвратительно. Страх перед преподавателем пропал совершенно, и частенько говорим ему какие-нибудь дерзости. Я не хочу думать, что это дурно, потому что ведь я еще наполовину ребенок, и мне многое простительно. При этом так мертвяще-скучно и неинтересно на уроках без бузы. Но со школой надо расстаться, я твердо решила, что это мой последний год и что я, подготовясь летом, поступлю на подготовительные курсы в Текстильный институт. И теперь с таким нетерпением жду конца года. Весна скоро… Да, мне надо уходить из школы.

Вчера вдруг с такой странной и неожиданной силой вспыхнуло чувство к Женьке, сестры что-то рассказывали про него, а потом играли на рояле, а я вдруг вспомнила… Воспоминания еще так живы и так волнуют, что я с трудом вчера отделалась от желания думать о нем, все копошилось и подступало что-то в душе, необъяснимое, странное и неприятное, в то же время доставляющее удовольствие, холодное и скользкое; почти физически ощутимое чувство подташнивания.

‹29 января 1935›

У Левки с Ирой, кажется, довольно серьезная любовь, они уже две четверти оживленно переписываются друг с другом и на сегодня назначили свидание. Левка часто поворачивается на уроках и пристально смотрит на Иру сияющими синими глазами, а потом, улыбаясь презрительно и обаятельно, отворачивается. Позавчера и вчера Ира вдруг много говорила о Коле и на последнем уроке заявила мне, что Левка уже ей больше не нравится. Я с возмущением упрекала ее в неискренности и просила, чтоб она с Левкой порвала сама. И она порвала, а после уроков ей вернули от Левки все записки, которые она ему писала. Ира была в каком-то неестественно повышенном настроении, прыгала и смеялась все время. Это бросалось в глаза, но я настолько верила ей, да и все факты ясно подтверждали ее слова, что никаких подозрений у меня возникнуть не могло.

Сегодня я и Ксюша пришли к ней днем, она была весела и спокойна, много говорила о Левке и о происшедшем разрыве. На печальные напевы цыганских романсов всем как-то взгрустнулось. «Каждый о разном думает», – проговорила Ира. «Я знаю, о ком ты думаешь. Сказать?» – спросила я. «Говори». «О Николае». Ира отрицательно покачала головой. «Значит… о Левке? Ира, что это значит? Зачем же ты порвала?» Она стояла, закрывшись пластинкой и напряженно улыбаясь, потом вдруг упала на постель и заплакала.

Я была поражена. Ксюшка тупо и нахально хихикнула, а Ира казалась такой несчастной и маленькой. Я чувствовала, что надо утешить ее, ободрить и убедить, попытаться завязать вновь их отношения. «Перестань, Ира, ведь не поздно еще». «Нет, поздно». «Ну, всего». «Ты не можешь остаться, Нина? А Ксюшка пойдет», – спросила она.

Я не знала, что делать и как прогнать Ксюшку; наконец, она поняла сама и, надувшись, ушла. Я вернулась в комнату. Ира сидела, поджав ноги, и улыбалась мне. «Ну, Ира, я никак этого не ожидала». Она опять заплакала, потом мы долго с ней говорили и решили, что я от себя напишу Левке записку, в которой постараюсь помирить их. Ира немного успокоилась и овладела собой, у меня появилось к ней такое заботливое и нежное чувство, которого раньше никогда не было и которое заставило меня сделать все, чтобы помирить ее с Левкой.

‹30 января 1935›

Вчера я передала Левке мою записку, и меня так поразил серьезный тон его ответа мне: «Да, отношения мои к ней остались такими же, как и раньше. Но она хотела разрыва, и я не хочу перед ней заискивать». И этот бесшабашный шалопай стал вдруг для меня серьезным и страдающим человеком, мне было так странно это и от неожиданности даже смешно. Левка?! И я была так благодарна ему за совершенно новую для меня и незнакомую черту его, которую он так откровенно показал мне. Да, он стал совершенно другой, еще очаровательней и дороже и в то же время ближе и понятней. Теперь уже я страстно хотела восстановить между ними мир, и он восстановился, но не сразу.

В нескольких записках Левка холодно называл Иру по фамилии, и она говорила мне, что все кончено, но последняя записка Левки была приблизительно такой: «Ирина! Ты мне продолжаешь нравиться, и я за все тебя прощаю. Остаться сегодня не могу, так как у меня болит голова». Я была страшно довольна, Ира тоже, у Левки, действительно, болела голова, и на последнем уроке он не поднимал ее с парты, болезненно морщился и потом, идя в раздевалку, был молчалив и серьезен, держась за голову. И мне его было до нежности жалко.

Сейчас стоят чудные зимние дни, тепло и идет снег, падая бесконечно медленно и неуклонно, легко и беззвучно. Снежинки вихрем белых хлопьев вьются в свете фонарей, воздух чист и свеж необычайно, и такая необыкновенная легкость и спокойствие в моей душе, как-то особенно чувствуется молодость, бодрость и радость жизни. Сегодня был бешеный день. В начале второго урока, когда еще биологичка не пришла, кто-то завязал игру в снежки. Я заметила это, когда она уже была в самом разгаре, и Зыря, стоя на скамейке, целыми охапками хватал холодный рассыпчатый снег из-за открытого окна и посыпал им Милу, маленькую, пухленькую девочку, которая как-то беспомощно старалась защититься.

Когда она с белыми пушистыми хлопьями на волосах и косах бежала за ним по классу, вошла биологичка: «Что это такое? Снежки? Я иду за завучем! Это безобразие!» И она ушла. «Дурак, крокодил. Сам засыпался и других засыпал», – сердито буркнул Маргоша. Скоро пришла завуч. «Посмотрите, что они наделали. Весь пол и столы в снегу», – говорила биологичка. «Так!» – проговорила завуч, маленький, всемогущий и всесильный деспот. И было как-то странно видеть эту маленькую невзрачную женщину с синими едкими глазами, так смело и умело расправляющуюся с ребятами. Она казалась спокойной: «Сейчас со мной пойдут следующие». «Неужели я останусь?» – думала я с досадой и готова была просить ее. «Луговская», – добавила она. Я чуть улыбнулась.

«Выходите!» – скомандовала она, и мы весело выскочили из класса. Так необыкновенно, почти гордо почувствовала я себя в этот первый раз в моей жизни путешествия к директору. Но все-таки сердце билось сильно и тревожно: «Девчонки, необходимо сговориться, как отвечать. Нас, без сомнения, вызвали из-за математики. Помните, тогда записали». И пользуясь отсутствием завуча, мы шепотом и взволнованно совещались на лестнице. Потом подошли другие девочки и мальчишки. Нестройным табунком шли мы по залу, усмехаясь и шепчась, а маленький истязатель громко и сердито говорила: «Что за безобразие! Не хотите учиться в советской школе! Все бузите! Вам не место у нас!»

Около кабинета завуч остановилась и скомандовала: «Сначала пойдут мальчики». Когда мы остались одни, настроение повысилось, так радовала и смешила необычность положения. К концу урока мы так разбузились, что совершенно перестали даже волноваться и все время хохотали. На перемене бросились шумным галопом через зал в класс. Потом пошли обедать.

Скоро пришли допрашиваемые ребята. У них все разыскивали какую-то подпольную контрреволюционную организацию и крыли их, кажется, ужасно. Какие жалкие презренные трусы эти большевики! Они так всего боятся, что даже из таких невинных шуток, как дело ребят, могут создать что-то серьезное.

Ребята написали какой-то документ с приказом от императора Крока II. Ну, как же не испугаться бедным советским детским блюстителям. Какая ужасная небывалая реакция в СССР. Даже школы – эти детские мирки, куда, кажется, меньше должно было бы проникать тяжелое влияние «рабочей» власти, – не остались в стороне. Хотя отчасти большевики правы, они жестоки и варварски грубы в своей жестокости, но со своей точки зрения правы. Если бы с детских лет они не запугивали детей – не видать им своей власти, как ушей. Но они воспитывают нас безропотными рабами, безжалостно уничтожая всякий дух протеста.

Всякое чувство критического подхода к вещам, малейший намек на волю и независимость – карается страшно. И большевики достигают своего. У тех, у которых этот протестантский дух глухо ворчал в глубине, они его окончательно убили, а у тех, у которых он громко и открыто говорил – загнали в такую глубину, из которой он никогда не выберется. Но мы никак не могли представить себе, что нас вызовут по политическому делу и беспечно смеялись, дожидаясь своей очереди.

Наконец ребята вышли. «Клемперт и Егорова!» – позвала завуч, и девочки ушли. «Ребята, – крикнули мы нашим, – о чем еще говорили?» «Да ну, все какую-то партию ищут!» Девочки скоро вышли, и завуч приказала: «Теперь вы». Подошли мы трое, но завуч сказала: «Сначала Ивянская». Становилось немного неприятно и, пожалуй, жутковато стоять у ненавистных директорских дверей. Слышен был тихий скрипучий голос Муси, что-то говоривший. «Значит, не забудь, что говорить», – шепнула я Ире. Нас позвали сразу двоих.

Завуч стояла, а директор, маленький, широкоплечий и страшно неприятный, сидел у стола. Лицо его, неприхотливо устроенное, грубое и лишенное всякой внутренней красоты или хотя бы симпатии (о внешней и говорить нечего), было типичным лицом рабочего, закаленного, видавшего виды и выбившегося благодаря партийному билету, подлости и умению без раздумья и усердия выполнять все приказания свыше. Было похоже, что раньше он вращался в исключительно грубой среде воров и, может быть, проституток, но уж никак не в школе.

Когда мы вошли, он, слегка кивнув, указал место у стены. Ира стояла, сцепив руки за спиной и слегка наклонив голову, я же облокотилась, может быть, слишком небрежно для разговора с такой высокопоставленной и зазнавшейся особой, и осматривала стол и мебель. Завуч что-то возилась, не глядя на нас и говорила директору: «Этим те же вопросы, что и Ивянской. Одно и то же дело». Когда она ушла, он начал этот низкий и отвратительный допрос. «Вот в связи со смертью Кирова и Куйбышева не было ли у вас какого-нибудь разговора?». «Вот митинги только были», – проговорила я, не совсем его поняв. «Нет, а среди вас, учащихся?» – голос его был очень спокоен и почти мягок и вкрадчив. «Нет, никаких разговоров не было». «А вот не говорили вы, что почему-то так много людей в этом году умерло?» «А-а! Об этом как-то говорили. Вот Киров, Куйбышев, Собинов умерли, Ипполитов-Иванов недавно», – сказала Ира. «Ну, а больше ничего не говорили?» «Нет, как будто ничего».

Он выжидательно молчал, постукивая ручкой. «Но здесь, по-моему, нет ничего предосудительного?» – буркнула я, не вытерпев. Он посмотрел на меня отвратительными, отталкивающими, зелеными, как у кошки, плоскими глазами: «Предосудительно ли? Мы вас призываем не для того, чтоб давать вам объяснение. Мы только спрашиваем, и вы обязаны отвечать на наши вопросы». И, как будто только опомнившись, проговорил сразу ставшим жестким и более резким голосом: «Встань, как следует!» Я переменила позу и с поднимающимся внутри раздражением, озлоблением и едким стыдом за замечание смотрела на него. «Вы отвечаете, а я обобщаю факты. А вы не должны обобщать. Я даже педагогам при разговоре со мною не разрешаю обобщать». Хорош диктатор! Мне первый раз в жизни пришлось столкнуться с так называемой «властью на местах».

«А с кем еще вы говорили об этом?» «Больше ни с кем. Только вдвоем». «А почему же об этом вот другие знают», – спросил он и указал на исписанный листок перед ним. «Может быть, другие тоже говорили?» – нашлась Ира. После каждого вопроса следовала пауза, и каждая такая пауза успокаивала меня. Наконец, он, как бы размышляя, сказал: «Ну, идите». Была физика, но не только отвечать, а и слушать мы не могли и шептались тревожно и зло: «У нас в группе легавые есть?» «Да они везде есть», – отвечала я уклончиво и осторожно.

Как мы ждали конца этого урока! На перемене собрались на балкончике я, Муся и Ира и сообщали друг другу разговор с директором. Оказывается завуч спросила Мусю: «А нет ли у тебя подруги Ляли?» И записала ее фамилию, школу и группу. Это уже слишком. Какое право имеют они лезть в личные и внешкольные знакомства? Какой ужас творится! Этого не было даже в царских школах! Никогда администрация не была так трусливо мелочна и жалка. Да, еще в группе у нас есть легавый, ведь кто-то должен был сказать про то злосчастное письмо, которое выкрали у Муси ребята.

Когда мы после звонка вошли в класс, там был уже директор. Все стояли, а он что-то говорил своим неприятным голосом, не выговаривая как следует букву «с» и шипящие, и это было очень противно. Потом мы узнали, что в наше отсутствие он говорил о заявлении по поводу выходного дня, зачинщиками которого были я и Ира и которое давно уже мы отдали завучу. Но как странно вышло, что мы только втроем вышли в зал, а остальные все сидели в классе, когда вошел директор. Он коснулся всего, так что эта игра в снежки напомнила о всех наших действительных и выдуманных огрехах.

‹2 февраля 1935›

Опять мне стало скучно дома, и я готова целые дни проводить в школе, ведь там все-таки народ, какое-то движение. Сидеть и заниматься чем-нибудь спокойным совершенно не могу, хочется чего-то, хочется острых неиспытанных ощущений, хочется любви. У меня кровь бродит, подходит к груди копошащимся холодным комком, а странное замирание в груди постоянно повторяется. И так хочется любить, чтоб рвалось и млело сердце, чтоб кружилось все кругом в безумном вихре. Хочется чего-то резкого, чтоб особенно дрогнуло в душе, и с этим ощущением хожу всюду. Мерещится какое-то сладострастное болезненное наслаждение. Читаю стихи Ахматовой, и хотя стихи ее пусты и бессодержательны, но все они наполнены такой любовной и обаятельной чепухой, острым томлением и желанием.

‹3 февраля 1935›

Все это вздор, просто-напросто я так обленилась, что не только ученье, но и книги стали мне противны. Хожу по дому и думаю, чем бы это заняться, чтоб было интересно? Мозг совершенно отказывается работать, поэтому хочется делать только то, что не заставляло бы его напрягаться. Голова в приятном сонливом оцепенении, и бродят глупые и пошлые мысли. Сегодня, рассматривая альбомы сестер, я вдруг нечаянно напала на карточку их группы, и меня поразил Женька, именно такой, каким я его любила, простой, симпатичный и чуть-чуть улыбающийся. Таким знакомым и милым показалось его лицо и… по-прежнему дорогим. И так странно стало. Неужели я не разлюбила его? Ах, как хочется увидать его!

У Иры с Левкой все наладилось, оба довольны и веселы и все уроки переписываются друг с другом. Я невольно должна быть почтальоном, так как сижу между ними. Левка мне нравится, правда, чисто по-товарищески пока, но… все может быть. Он удивительно хорош, и, если я его полюблю, то более серьезной любовью, ведь он стал для меня теперь не веселым мальчишкой, а чем-то большим. Этого чувства надо бояться. Я переменяюсь местами с Ирой, чтоб не передавать их записок, потому что невольно смотришь на него, встречаешься с ним глазами.

Девочки уверяют меня, что я не уйду из школы и останусь в восьмом классе, и мне иногда и самой жалко расставаться со своей группой. Ведь семь лет все-таки жили вместе, но остаться здесь нельзя, опять будет неудовлетворенность, жажда чего-то, мучительные мои искания. Ведь я, как это больно и стыдно, старше всех в группе. Есть ребята, младше меня на два года. Левке, Вале и Маргоше по четырнадцать лет, а мне уже шестнадцать. У нас настолько разные желания и мысли, что мы не только в близких отношениях, но говорить и понимать друг друга не можем. Ах, чтобы я дала, чтоб вырваться отсюда!

‹6 февраля 1935›

Вчера, только что мы уселись на химии, вошел опоздавший Валя и коротко сказал: «Луговская и Шарова к директору». Мы с Ирой, пересмеиваясь и довольные, встали: без сомнения нас вызывали по поводу прогула и волноваться было нечего. У директора сидела завуч, математичка и наш Будуля. Математичка, вероятно, наябедничала на него, и вот его ругали. Потом директор попросил всех троих их выйти. « Ну, это, кажется, серьезней. Наверно, о Кирове», – подумала я. Директор проговорил: «Ну, вот что, мне надо кое-что узнать о ваших планах». Это было сюрпризом, и первой моей мыслью было не показывать вида, как это меня взволновало. Впрочем, я все-таки, кажется, покраснела, потому что щеки вдруг загорелись. Но допрос был коротким и незначительным.

Когда мы пришли в класс, в нашу сторону, как и всегда, повернулись любопытные рожи, и нам надо было придумать, что лгать. На химии самочувствие было жуткое, злость и бессильная ненависть переполняла, сложно было казаться спокойной и веселой, но на следующем уроке я быстро развеселилась, просто забыла про неприятность, и стало весело от нового приключения. Ира страшно много переписывается с Левкой, и я только и делаю, что передаю их записки. Мне иногда бывает как будто досадно за свое положение только почтальона, хочется самой принять участие в переписке, но я просто не могу себя заставить писать остроумную чепуху, да признаться, это и не всегда удается мне.

Сейчас трудный период в моей жизни – это вторая четверть, с третьей начинается мое возрождение, я оживаю. Школа не мучает так, не успевает надоесть, как наступит весна. Весна… с сиренью и черемухой, с неуловимым молодым движением в природе, с этим дурманящим ароматным обаянием. Я удивляюсь, за что меня любят девочки: Муся давно сказала мне об этом, Ира, как мне кажется, долго из гордости боролась с собой, но и она недавно сказала, что чувствует ко мне любовь, а сегодня даже Ксюшка, глупый ветерок, сказала, что любит меня. И это так удивительно, приятно и умиротворяюще действует на меня. Значит, не такой уж я ужас, значит, есть у меня хорошие стороны.

Как все-таки гадко и обидно! Ведь мужчины ценят в женщине только женщину, они любят в ней только тело, любят постольку, поскольку она удовлетворяет их половые потребности, в то время как женщина глубоко любит в мужчине человека, его качества, его характер. Мне почему-то не хочется верить, что это так, хочется мечтать о возвышенной любви. А сегодня папа говорил с Ольгой о ее отношении к Жорке, они ведь серьезно увлечены друг другом, вместе целые дни, вместе были в Ленинграде и теперь неразлучны. Родители боятся, как бы они не поженились. Неужели брак (в основном смысле этого слова) исходная точка всякой любви?

‹10 февраля 1935›

Рассказы и пьесы Чехова я могу читать без конца. О, как я на каждом шагу встречаю в них себя! И весь этот безнадежный отчаянный тон, пессимизм и бессилие так знакомы и близки мне. Как не узнать себя в его Иванове и Треплеве! Все они неудачники, жизнью неудовлетворены, их мучает застой и удушающая затхлая атмосфера. Но что делать? Такова жизнь и жизнь именно такова, никогда она не была и не будет другой. Что такое энергия, подъем, радость и счастье? Это моменты и они встречаются изредка в жизни. А писатели любят совокуплять их и создавать картину идеалистической жизни. Но это же ложь, это не жизнь.

Я сейчас чувствую себя такой старой, неспособной ни к борьбе, ни к действиям, такая безнадежность и отчаяние. Кажется, что живу уже так давно. Несколько раз думала о том, что вот незаметно пройдет в этом безнадежном пессимизме вся жизнь и не останется ни одного желания, ни одной мечты. Вчера у Иры было свидание с Левкой. Вот они уже и друзья, они будут счастливы, будут подолгу разговаривать долгими темными вечерами, а мне, кажется, завидно. Зависть! Какое поганое чувство. Оно преследует меня всюду, отравляет существование. На все у нее один вопрос: «А почему ты не такая? Почему у тебя этого нет? Почему ты так не можешь?»

Ничего, если Ира возбуждает во мне только зависть, но я боюсь, как бы это не оказалось ревностью. Он много рассказывал Ире про свою жизнь, что он был беспризорный. Левка беспризорный… а теперь такой очаровательный. Но все же видно, что он много знает, что много пережил, много видал, и, несмотря на это, он выглядит таким мальчишкой. Нет, что за вздор! Неужели я влюблена? Глупости! Но что же это? Мне теперь хочется о нем думать столько же, сколько о Жене. Левка, кажется, затмевает его…

‹15 февраля 1935›

Как-то дней шесть тому назад меня в школе охватила страшная тоска. Не могла сидеть и слушать невнятный и неприятный голос исторички. Начала со скуки какую-то глупую переписку с Мусей: «А знаешь, Муся, я выхожу замуж за Шуню[41]41

Одноклассник.

[Закрыть]. Приходи на свадьбу». Муся удивилась и вдруг пишет барону (прозвище Шуни): «А я знаю твою баронессу». Он, к удивлению нашему, так заинтересовался, что оставил даже свой вечно пренебрежительный тон и спросил ее: «Кто она?» Муся написала: «Я не могу назвать ее имя, но опишу ее особенности». В это время кончились уроки, и мы пошли домой. В раздевалке Шуня подошел к Мусе и сказал: «Так не забудь написать».

Мы были крайне довольны, что победили его надменность и равнодушие, и на следующий день не замедлили ответить ему, но не про меня, конечно, а… про мою собаку Бетьку. Как пришла на ум мне эта мысль, не знаю, но она оказалась такой удачной и забавной, что мы ею воспользовались. Итак, особа, которой понравился Шуня, была молода и хороша собой, по происхождению она была француженка, но по странной случайности носит английское имя Бетти. Живет она вместе со мной, недавно приехала из-за границы и поэтому по-русски не говорит. У нее черные курчавые волосы и большие карие глаза.

Последующие затем дни были заполнены оживленной перепиской. Шуня был заинтересован и заинтригован чрезвычайно, и, разумеется, ни ему, ни кому другому не приходило в голову, что мы собираемся сыграть с ним злую шутку. Впрочем, начиная переписку, никто и не собирался приглашать его домой, но, «чем дальше в лес, тем больше дров». Как-то так вышло, что он захотел ее увидеть, и мы уговорились, что завтра он придет ко мне. Воображаю, как будет поражен, обескуражен и рассержен Шуня, когда увидит перед собой черномазого, наряженного в платье пуделя вместо очаровательной французской девочки, о которой он, быть может, думает по ночам. Шуня, наверно, очень взволнован, ведь это, без сомнения, его первый любовный роман, и он так плачевно кончится.

Бывают дни, когда я чувствую, что вечная холодная преграда между мной и ребятами рушится, и я становлюсь их товарищем, и эти дни доставляют мне такое удовольствие и удовлетворение. Странно, шесть лет я училась с мальчиками и только в середине седьмого года получила возможность наблюдать их, всегда они были для меня особенными, чужими существами из другого мира. Да это и понятно, за всю жизнь я не только не имела ни одного друга-мальчика, но и просто знакомого. Кроме школы, для меня не существовало их, и это еще более углубляло и закрепляло мое странное отношение к ним. Но и в школе я страшно далека от них, я ведь странная, мне страшного труда стоит сказать что-то любому парню. Ведь я боюсь насмешек, это для меня страшней всего и именно от ребят, мнением которых я особенно дорожу.

После каникул мне случайно удавалось прислушиваться к разговорам ребят, и меня поразила их многосторонняя развитость, удивительная любознательность и серьезность. И такими жалкими, глупыми и узко развитыми показались девочки, я всегда их уважала меньше, но теперь я просто презираю их. Меня удивляет, почему самый глупый из ребят знает больше, чем я, обо всем он может спокойно и рассудительно говорить. А у девочек – только романы, мальчики и сплетни. Как стыдно!

Внимание! Это не конец книги.

Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?