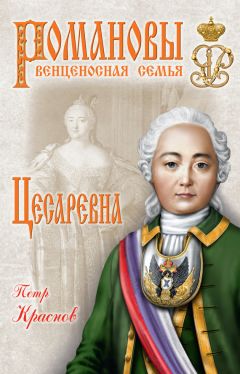

Текст книги "Цесаревна"

Автор книги: Петр Краснов

Жанр: Историческая литература, Современная проза

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 8 (всего у книги 23 страниц)

III

С утра охота была удачна. В лесу было тихо. Ветер глухо шумел по вершинам сосен, в туманном утре русаки поднимались с лежек неохотно и бежали, припадая к земле и приостанавливаясь… Голоса загонщиков таяли в мутном воздухе, казались далекими и почти не были слышны на номерах.

В таинственной тишине леса звери появлялись неожиданно. Цесаревна била без промаха. Обер-егерь Бем стоял сзади нее, подавая заряженные, богато отделанные, с золотой насечкой и фигурными ложами ружья сестрорецкого завода. Он заряжал их с поразительной быстротой. Два раза цесаревна дуплетом положила зайцев. Уже отправлялись с загонов мужики и несли охотничью добычу к речке Волковке, где началась охота, и там складывали дичь в великокняжеских ягдвагенах.

Но с полудня посыпал мокрый снег, и все изменилось. Как ни берегла цесаревна курки и полки под полами епанчи, осечки стали все чаще и чаще. Кремень выбивал искру, но порох не загорался, и была только досада от хорошо выцеленного, но нераздавшегося выстрела. Бем успевал подать ей другое ружье, но пока она его принимала, или зверь уходил, или большая хрустальная снежинка упадала на полку и мочила затравку.

Но сделали еще два загона, все удаляясь от Волковки. Стало темнеть, и, как это часто бывает в Петербурге в октябре, вместе с дождем и снегом опустилась на землю темная хмаря, и стало трудно видеть в кустах бегущего зверя. На втором загоне большой, матерый волк, нагнув лобастую голову, сторожко бежал прямо на Елизавету Петровну. Та прекрасно выцелила его, нажала собачку, под самым ее глазом синим огоньком вспыхнула искра свежего кремня, «пш-ш», – чуть зашипело у затравки – и… осечка. Цесаревна успела переменить ружье, повела стволом за зверем, уже прорвавшим линию стрелков, и снова спустила курок. Опять то же предательское, издевательское – «пш-ш», выстрел не раздался.

– Но, милый Карл Федорович, что же это такое? – с капризной гримасой сказала цесаревна.

– Ничего не поделаешь, ваше высочество, – отвечал обер-егерь. – Очень сильная дождя и большая снега. Я берегу, но ничего не поделай. Очень темно… Я удивляюсь, как ваше высочество еще видите зверя.

– Что же, будем кончать, – отдавая ружье Бему, сказала цесаревна.

– Я думаю, ваше высочество… но… вы хорошо поохотились. Шестьдесят две зайцы, один дикий коз… Хорошо.

– Но как далеко идти назад… И тут на дожде дожидаться не сладко.

– Ваше высочество, тут – и полверсты не будет – есть заброшенная сторожка, – по-немецки сказал Бем. – Лет десять тому назад герцог Бирон приказал ее поставить для охоты Ее Величества, но она как-то не пригодилась, и ее бросили. Там никого нет и холодно, но вы будете все-таки под крышей. Я пошлю за ягдвагенами, и вам их туда подадут.

– Так, хорошо. Куда же идти?

– Я скажу егерю, он вас проведет.

– Скажите Лестоку, чтобы шел за мной.

По узкой, едва приметной в снегу тропинке, продираясь через кусты, по болотным кочкам, где душно пахло спиртовым запахом раздавленного можжевельника и мокрый мох пищал под ногами, цесаревна шла за егерем. Тот отводил от нее ветки мокрых осин и покрытых синим стеклярусом снега елей. Когда вышли на опушку, там оказалась грязная, размытая дорога с глубокими, залитыми водой колеями. Егерь пропустил цесаревну вперед.

– Ваше императорское высочество, все прямо по дороге. Сейчас и сторожка будет.

Быстро темнело. В лесной тишине было слышно, как шагали за цесаревной егерь и Лесток. Дождь перестал, ветер стих, с деревьев падали капли. Чуть в стороне от дороги показалась сторожка. Большая, солдатская вороная лошадь была привязана подле нее. Цесаревна не обратила на нее внимания, лошадь могла быть от охоты. За дверью избушки были слышны голоса. Это могли быть загонщики, забравшиеся в нее раньше цесаревны. Дверь распахнулась от сильного толчка цесаревниной руки. Смрад ударил ей в свежее от воздуха лицо. В избе со света казалось темно. Цесаревна с трудом различила много людей, толпившихся возле лавки.

– Эй, кто там еще? – грубо крикнули из темноты.

Бывшие у лавки люди расступились, открывая окно.

В мутном свете его цесаревна увидала полуобнаженную девушку, смотрящую на нее испуганными, безумными, восторженными, громадными глазами.

– Что вы тут делаете? – строго спросила цесаревна.

– А тебе что за дело? – выхватывая из-за голенища сапога кривой нож, крикнул чернобородый, длиннорукий разбойник. – Откеля ты взялся?.. Проваливай, пока цел.

– Кому говоришь? – гневно сказала цесаревна. – Ошалел совсем. Ай не видишь, с кем говоришь? Кто я?

– А кто?.. Кто?.. Мало всякого народу по лесу шатается. Какому еще лешему надо нос совать, куда не спрашивают?

– Я – цесаревна…

– Ну-к что ж, – чуть отступая, сказал чернобородый.

Белобрысый, со свинячьими глазами в набрякших красных веках, с белыми ресницами, самый молодой и самый распаленный бросился к цесаревне с диким криком:

– Знаем мы таких наставников-цесаревен! Ишь ты какая выискалась, чистая лесачиха! Шкура барабанная…

Но продолжать скверную ругань ему не пришлось. Маленькая, поразительной красоты ручка, затянутая в кожаную шведскую перчатку с раструбами, с петровской силой ударила его по щеке. Голова его мотнулась в сторону от сильного удара, сухо, по-волчьи лязгнули зубы, и сам он отлетел в сторону. В тот же миг в дверях показались Лесток и егерь с ружьями.

– Ай, товарищи, что ж этта!.. Бяда!.. Пропали наши головушки!

Гурьбой, оттолкнув Лестока, давясь в дверях, разбойники во мгновение ока выскочили из избы и исчезли в сумрачном, притаившемся в тумане лесу.

Цесаревна повернулась к егерю и спокойно сказала:

– Выбей, братец, огня, засвети чего-нибудь, посмотрим, что тут такое было…

Голубым и красным огоньком вспыхнула звездочка кремня, задымился сухой трут, разгорелась щепка лучины, и в ее неровном желтом свете стала видна вся изба и женщина, лежащая на лавке. Цесаревна подошла к ней и взяла ее за руку. Женщина тотчас же очнулась и, кутаясь в черный кадетский плащ, поднялась, зашаталась и снова повалилась на лавку.

– Ваше высочество, – чуть слышно, словно во сне, прошептала она.

– Кто ты? – строго сказала цесаревна. – Сядь, если не можешь стоять… Говори, как ты сюда попала, что ты тут замышляла с оными людьми?

Цесаревна с отвращением смотрела на растерзанную, избитую женщину.

– Ваше императорское высочество… Вы не узнаете меня?.. Я – Рита Ранцева. Я ехала к вам с чрезвычайно важным делом… На меня здесь, в лесу, напали разбойники…

Цесаревна взяла лучину и осветила девушку.

– Подлинно, Рита, – тихо сказала она. – Что же сие все значит, сударыня?

Лучина догорела, цесаревна ее бросила, егерь хотел высекать огня, цесаревна сказала:

– Не высекай огня. Лесток, выйди с ним на крыльцо и смотри, чтобы никто сюда не входил. Когда покажутся ягдвагены, доложи мне. Итак, что же случилось? – по-французски обратилась она к Рите.

Рита отвечала по-французски же, прерываясь, задыхаясь от волнения и от боли в груди:

– Прежде всего вам надо спешить в город. Императрица очень плоха. Она непременно хочет вас видеть… Ей надо что-то очень важное сообщить вашему высочеству.

Цесаревна горько усмехнулась:

– Странные вещи ты мне рассказываешь, милая Рита. Не единожды я пыталась попасть к Ее Величеству. Меня ни разу к ней не допустили…

– Ваше высочество… Мне доподлинно известно… Сами Ее Величество мне изволили сказывать, как хочет и как нужно ей вас повидать…

– Не силой же мне, Рита, врываться во дворец и учинять скандал, чтобы потом по городу пошли всякие «эхи»…

– Вот через сие-то я и скакала за вами сегодня, преодолевая все препятствия. Бог помог мне еще живой вас увидеть и сказать вашему высочеству, что сегодня как раз от четырех до шести часов никого из врагов ваших в Зимнем дворце не будет и вы можете беспрепятственно повидать Ее Величество. Сегодня заседание в Сенате. Я случайно узнала от Алексея Григорьевича, где вы охотитесь, и решила во что бы то ни стало отыскать вас. Еще не поздно, и вы поспеете.

Цесаревна обняла Риту, прижала ее голову к своей груди и поцеловала ее в темя. Горячая слеза упала из ее прекрасных глаз и покатилась на шею Рите. Та припала сухими, горящими лихорадочным огнем губами к руке цесаревны.

– Бедная ты моя Рита, – тихо сказала цесаревна, лаская девушку. – Скажи мне… Они тебе ничего худого не сделали? Ничто у тебя не повреждено?.. Можешь ли ты с нами ехать?

– Они сильно избили меня, когда боролись со мной, стараясь мной овладеть. У меня ломит в груди, голова болит, висок, но все сие пройдет, ничего не повреждено, ничего не поломано… Главное, я сказала вашему высочеству все, что нужно вам знать.

Светлым огнем в полумраке избы сверкнули глаза Риты. Ласка великой княжны растрогала Риту, и она расплакалась, как ребенок. Цесаревна встала и пошла из избы, в дверях она столкнулась с Лестоком.

– Лесток, который час? – спросила она.

Лесток надавил брегет. Тонким мелодичным звоном часы отзвонили три раза и немного после еще один.

– Четверть четвертого, – сказала цесаревна. – Одевайся, Рита, сейчас приедут ягдвагены и карета, мы с великим поспешением поедем. Лесток позаботится о тебе.

Цесаревна вышла из душной избы, где, казалось ей, все еще пахнет отвратительной вонью разбойников. На воздухе было сыро и свежо. Туман и мрак окружили цесаревну. Ветер стих, в лесу было таинственное молчание надвигающейся осенней ночи, и все слышнее становилось далекое покряхтывание колес, шлепание конских ног и покрики егерей.

Вдруг совсем неожиданно за стеной леса вспыхнули красноватые огни факелов и появились черные силуэты охотничьих линеек.

– Сюда, сюда, заворачивай полегче… Смотри, не перепрокинуть бы?.. Ишь, глыбь какая, – раздавались озабоченные голоса. Покойная карета, приспособленная для езды по полевым дорогам, установилась у крыльца. В свете факелов дымились седым паром большие лошади. Форейтор слез с подседельной и поправлял на ней хомут. Пахнуло дегтем, кожей и конским потом…

IV

Цесаревна отвезла Риту в ее дом, оставила при ней Лестока, чтобы тот все объяснил ее родителям, сделал ей необходимые перевязки, сама же поехала в свой Смольный дом, быстро переоделась в скромную черную «савану» и в карете Лестока на паре вороных лошадей поскакала к Зимнему дворцу по тускло освещенным редкими масляными фонарями улицам Петербурга.

В исходе пятого часа она была у дворца. Она подъехала к нему не с парадного крыльца на набережной, но с заднего, с Большой Немецкой улицы. Часовые лейб-гвардии Измайловского полка сейчас же признали цесаревну и взяли ей «на караул». Лакей в обыкновенной, серой ливрее открыл высокую дверь. Цесаревна сняла епанчу и неторопливой решительной походкой пошла по знакомым покоям наверх.

Несмотря на куренье, стоявшее на площадках лестницы – и в стеклянной галерее, и в аудиенц-зале, где горело несколько свечей в настенных кинкетах, – был слышен терпкий, душный, неприятный запах лекарств. У дверей красного дерева с бронзовыми украшениями часовые конной гвардии в темных кирасах и белых лосинах стали «смирно». Сверкнули палаши, взятые «на караул». Смелой, уверенной рукой цесаревна взялась за тяжелую, литой бронзы дверную ручку и вошла в аванзалу.

В ней были спущены на окнах шторы, на подзеркальном столе были зажжены два канделябра по пяти свечей. У горящего камина, на ломберном столе дежурная статс-дама раскладывала пасьянс. Горничная императрицы Анна Федоровна стояла рядом и подавала советы. На звук шагов цесаревны статс-дама обернулась, вгляделась и с несвойственной ее возрасту живостью вскочила со стула и поспешила навстречу. Седые букли качались у ее ушей, колыхались широкие фижмы ее юбки.

– Ваше высочество, – уже верещала она, – ваше высочество, ах, что же сие? Нельзя так!.. Никак нельзя!.. Не можно идти к Ее Величеству. Его высочество никого не разрешил допускать к Ее Императорскому Величеству.

Цесаревна, не останавливаясь, молча, с ног до головы посмотрела на статс-даму и шла прямо на нее, как будто это было пустое место. Той пришлось уступить дорогу. Анна Федоровна хотела было проскочить вперед, но цесаревна остановила ее порыв.

– Останься здесь, Анна Федоровна, – сказала она. – Ты там без надобности.

Цесаревна открыла двери опочивальни императрицы и скрылась за ними. В опочивальне императрицы Анны Иоанновны было жарко и душно. Запах лекарств и мазей захватил горло цесаревны, и в нем запершило. После аромата леса, болот, талого снега, полей ей особенно невыносимым показался душный запах плохо проветренной комнаты, где лежала тяжелобольная. Комната была освещена тремя парными подсвечниками.

Высокий полог очень широкой постели был откинут. У изголовья на ночном столике стояли пузырьки и склянки с длинными разноцветными аптекарскими ярлыками придворной аптеки. В широком штофном кресле с золочеными ручками у ног императрицы сидела ее вторая горничная Авдотья Андреевна. Она встала навстречу цесаревне. На лице ее были плохо скрытые испуг и негодование.

– Оставь нас, Авдотья Андреевна, – сказала цесаревна.

– Ваше высочество…

– Я тебе говорю, – прикрикнула цесаревна, – пошла вон!..

– Уйди, Авдотья Андреевна, – расслабленным голосом, приподнимаясь с подушек, сказала императрица.

Цесаревна опустилась на колени подле постели и прижалась губами к пухлой, горячей руке своей двоюродной сестры.

– Как вы себя чувствуете, Ваше Величество? – сказала она, вглядываясь в лицо императрицы.

– Сейчас, Лиза, много лучше… Ночью очень страдала.

Цесаревна с лета не видала императрицу. Перемена в ее лице ее поразила. В белых подушках утопала желтая, опухшая голова с космами еще густых, жирных, черных, пробитых сединою, нерасчесанных волос. Нос обострился и, чуть крючковатый, с глубоко прорезанными ноздрями, выделялся неприятною костяной белизной на мятых опухших щеках. Маленькие глаза Анны Иоанновны стали еще меньше и, мутные, чернели тусклыми изюминками из-под коричневых набрякших тяжелых век с неприметными жидкими ресницами. Под пуховым одеялом тяжелой горой лежало ее располневшее тело, и запах лаванды не мог вытеснить душного смрада, шедшего от него. Цесаревна с печалью и ужасом смотрела на умирающую. Она забыла, что это была императрица всероссийская – перед нею была несчастная, страдающая, старая женщина, близкая ей по крови, и ей было бесконечно жаль ее.

Императрица смотрела на цесаревну с завистью. Молодое, пышущее здоровьем, разрумянившееся от морозного воздуха лицо ее горело, полное, стройное, гибкое и сильное тело, казалось, излучало лесную свежесть. Воздухом и жизненной силой пахло от цесаревны, и в ней все говорило о силе жизни. Императрица тяжело вздохнула и стала говорить, все более разгорячаясь и волнуясь:

– Ужасно быть императрицей, Лиза… Ужасно… Вот заболела я… Не простой человек заболел, императрица… Простому человеку легче… Собрались врачи… Мой Антошка Санхец ничего серьезного не усматривает. Просто то, через что всем женщинам в свое время надлежит пройти… У Листениуса смотрели мой урин и сказали Авдотье Андреевне, которая к ним его носила, чтобы я не изволила иметь никакого опасения, и дали мне красный порошок доктора Шталя. И мне полегчало… А кругом все о смерти… все о смерти… Легко сие, Лиза, когда кругом тебя ходят и все говорят: «Ваше Величество, вы умрете, вы умрете… вам надо отдать распоряжения, подписать бумаги…» И без них-то тошнехонько и так не хочется умирать. Не хочу я умирать, Лиза… Я еще не так-то стара… Дядюшка Петр старше моего был и не умер бы, если бы не простуда… Родился у Анны мальчишка, и так я к нему привязалась… Сама я хотела иметь детей. Я крестила его. Сама дала ему имя – моего отца имя. Я потребовала, чтобы он был подле… Анне Леопольдовне все равно… Тут подле меня новая жизнь, и так-то мне все сие радостно, а они все о смерти. Слушай меня, Лиза… Как я счастлива, что ты со мною… Если уже и правда так близка ко мне смерть, то мне надо все тебе сказать… Да нет!.. Не верю я, слышишь, не верю!.. Не умру я!.. Когда ты подле, от тебя жизнь идет ко мне… Ты не такая, как Анна. Анна Леопольдовна ненавидит своего мужа… Его ли еще ребенок-то?.. Ну да все равно… Я тебе тогда ничего не говорила… Когда я спросила ее, желает ли она выйти замуж за герцога Антона Ульриха, она мне ответила, что охотнее положит голову на плаху, чем пойдет за него.

– Но пошла же, – сказала цесаревна, пожимая плечами.

– Пошла, – со злобой прошептала Анна Иоанновна. – Пойдешь! Ей предложили выйти замуж за старшего сына Бирона – Петра, а она всех Биронов ненавидит еще пуще… Волынский пришел к ней, а она ему так и отмочила: «Вы, – говорит, – министры проклятые, на сие привели, что ныне за него иду, за кого прежде и не думала, а все для своих интересов привели…» Какова! Волынский спросил: «Чем ее высочество недовольны?», а Анна ему: «Тем, что принц весьма тих и в поступках не смел…» Хороша девушка!.. В наше время смели бы мы так рассуждать!.. Волынский ей и ответил, тоже хорош гусь, чему ее учил: «Хоть в его светлости и есть какие недостатки, то, напротив того, в ее высочестве есть довольные богодарования, и для того может ее высочество те недостатки снабдевать или награждать своим благоразумием…» Чувствуешь, Лиза, на кого покушаются!.. Манифестом пятого октября назначила я Ивана наследником престола – так ведь ему, наследнику-то моему, всего два месяца!.. И, ах, как мне хочется, как нужно мне жить!.. Да вот… Смерть!.. Смерть!! Страшно-то все как… Лиза!.. Береги мне его!.. В нем наша кровь… романовская… Те… Там все немцы… Я понимаю… Ты не суди меня строго… Ну, увлеклась… Сама понимаю, так России-то губить я не хочу… Береги… А то, сама знаешь, там еще «чертушка» растет Гольштейнский… Вот еще не было печали!.. Не наделали бы через то беды? Лиза, неужели я умру?.. И Иванушка… маленький он… Что он-то может?.. Умру!..

Анна Иоанновна заплакала. Цесаревна прижалась губами к ее горячей руке, потом приподнялась и поцеловала ее в лоб.

– Бог не без милости, Ваше Величество, – сказала она. – Поправитесь.

– А ежели да нет?.. Лиза!.. Лиза!.. Ты не думай, я понимаю… Я знаю… Тебе!.. Тебе надо царствовать! На сие ты рождена… Ты дочь Петра Великого!.. Тебя любит народ!.. И Петра память в народе как еще сильна… Как дорог он всем!.. Да что я-то могу сделать?..

– Ваше Величество, вы – императрица! – вставая с колен, с силой сказала цесаревна.

Анна Иоанновна смотрела на нее со страхом. В ее глазах снова показались слезы.

– Что я могу, Лиза? – жалобно сказала она. – Ты знаешь, Лиза. Ты же все знаешь сама…

– Скажите, Ваше Величество… по городу такие «эхи» ходят… Подписали вы какую-то бумагу по предложению герцога Курляндского?

Маленькие глаза императрицы растерянно бегали по сторонам. Вид ее был очень жалкий. Она прислушивалась к тому, что делалось за дверью. Там раздались поспешные твердые шаги, тяжелая дверь с шумом распахнулась, и в спальню быстро вошел герцог Бирон. Он даже не старался скрыть своего гнева и раздражения на цесаревну. Он остановился в раскрытой двери, за которою был виден его канцлер граф Остерман, статс-дама и обе горничные императрицы, протянул руку в сторону цесаревны и, аффектированно кланяясь ей низким придворным поклоном, сказал:

– Ваше императорское высочество, Ее Императорскому Величеству врачами предписан абсолютный покой. Я принужден просить ваше высочество оставить покои Ее Императорского Величества.

Цесаревна посмотрела на императрицу. Та лежала жалкая и испуганная и по-детски косила глазами на Бирона. В ее темных, тусклых, маленьких глазах был животный страх. Цесаревна нагнулась к руке императрицы, поцеловала ее и с высоко поднятой головой, не глядя на Бирона, вышла из царской опочивальни. Выходя, она слышала, как в соседней комнате жалобно, надрывно, булькая и захлебываясь, плакал ребенок: наследник престола – Иоанн Антонович.

V

Поздно вечером 17 октября цесаревна была вызвана Бироном в Зимний дворец – императрица Анна Иоанновна кончалась. В полутемной спальне на постели в страшных муках металась та, кого несколько дней тому назад цесаревна видела в полной памяти. Императрица невероятно страдала. Она то так кричала, что ее крики были слышны в стеклянной галерее и аудиенц-зале, то на мгновение затихала, тяжело дыша и бормоча несвязные, непонятные слова. У подножия ее постели стали цесаревна и Анна Леопольдовна. Обе горько плакали. В углу комнаты, нахмурив темные брови красивого лица, в черном, шитом золотом кафтане, скрестив на груди руки, как изваяние, неподвижный стоял герцог Курляндский Бирон. В соседней комнате поместились врачи, герцог Брауншвейгский Антон Ульрих, муж Анны Леопольдовны, духовник императрицы, граф Остерман, ближние статс-дамы и несколько сенаторов. В большой аудиенц-зале были собраны все председатели коллегий и начальники частей, в Петербурге расположенных. Время было смутное, и Бирон распорядился, чтобы все военное начальство было в этот решительный момент под рукой, а по городу ездили парные драгунские патрули. В толпе военных выделялся своим ростом и строевой твердой осанкой старый Ранцев.

В большой люстре догорали восковые свечи. В зале кто стоял, кому удалось достать кресло, тихонько подремывал в нем, кто тихо, стараясь не стучать каблуками, ходил по зале. Почти все молчали, прислушиваясь к крикам и стонам, доносившимся из внутренних дворцовых покоев.

Кто-нибудь негромко скажет:

– Как она, бедная, страдает.

И сосед вздохнет тяжко и ответит:

– Господи, хотя бы конец. Отпустил бы Господь ее душеньку.

И опять тишина. Вдруг смолкнут крики и стоны в опочивальне и станет слышно, как гудит над Невой ветер и холодные волны плещут в бревна набережной. Невыносимою жутью веет по залам дворца. Косой дождь ударит в стекла, точно то смерть постучится костлявыми пальцами.

Бесконечной кажется холодная петербургская ночь.

– Ваши высочества!..

Цесаревна поднимает голову. Над нею стоит Бирон. Его лицо сурово.

– Ваши высочества, вам незачем дольше утруждать себя. Извольте ехать почивать к себе. Если будет какая перемена, я пошлю за вами курьера.

Цесаревна встает с колен. Она чувствует себя разбитой. Нет больше сил выносить эти крики, видеть страдания и не быть в состоянии помочь.

Она выходит в аванзалу, подходит к медику Фишеру и спрашивает его по-французски:

– Как вы думаете, доктор, долго еще она будет так страдать?

– Ничего не известно, ваше высочество… Наука уже бессильна ей помочь. Я думаю, она проживет в таком состоянии еще день или два. Потом – кома…

– Как все это ужасно…

Фишер пожимает плечами и разводит руками.

Цесаревна спускается по лестнице, лакей подает ей шубу и бежит вызвать карету. Ледяной дождь бьет цесаревне в лицо на крыльце, ветер распахивает полы шубы. И дождь, и ветер, и холодный плеск невской волны ей приятны. Все кажется еще цесаревне, что она слышит эти ужасные крики и дышит тяжелым спертым воздухом мрачной темной опочивальни.

Цесаревна опускает окно кареты и жадно вдыхает холодный, сырой, пахнущий морем воздух.

В ту же ночь императрица Анна Иоанновна скончалась.

Было бледное петербургское осеннее, ненастное утро, в дворцовых люстрах продолжали гореть желтым, несветящим светом свечи, когда из комнаты усопшей вышел герцог Бирон. По той тишине, которая вот уже некоторое время стояла в опочивальне, все ночевавшие в зале в ожидании конца догадывались, что конец уже наступил.

– Ваше высочество, – сухо и торжественно, деревянным голосом обратился Бирон к сидевшей в кресле у камина Анне Леопольдовне, – ваше сиятельство, господа сенаторы, – повернулся он к остальным, – Ее Величество преставилась. Господу Богу угодно было отозвать ее душу к Себе. Я прошу вас и четырех представителей воинских частей последовать за мною во внутренние апартаменты и опечатать комнаты Ее Императорского Величества.

Названные лица, и в их числе полковник Ранцев, пошли за Бироном. В спальне императрицы уже был сделан порядок. Комната была проветрена, и в ней сильно накурено ладаном. На постели с отдернутыми занавесями, поверх чистой простыни, одетая в белое платье, со сложенными на груди руками лежала мертвая Анна Иоанновна. Белое лицо ее выражало безмятежный покой. Высокие церковные свечи горели у изголовья, и священник в черной епитрахили размеренно читал Евангелие.

Авдотья Андреевна шла впереди и показывала внутренние покои.

– Здесь была гардеробная Ее Императорского Величества, – елейным, сладким голосом говорила она. – Ничего тут нет, окромя ейных платьев, а внизу в ящиках и ларях белье Ее Величества…

На гардеробную наложили печати. Пошли дальше.

– Здесь, как вы сами изволите знать, их кабинет был. Как заболела Ее Императорское Величество, как заболела, значит, приходили к ней их сиятельство граф Остерман, и через недолгое такое время вызвала меня Их Величество и приказала мне принять от них бумагу и положить вот в сем шкатуле, а ключи отнесть к Ее Величеству и положить им под подушку. И сейчас они там.

Послали за ключами, открыли шкатулку, указанную Авдотьей Андреевной, граф Остерман достал бумагу. Герцог Бирон и сенаторы склонились над нею.

– Подпись руки в Бозе почившей государыни императрицы, – торжественно заявил герцог Бирон, – подлинная и сомнений не вызывает. Ваше сиятельство, прошу вас прочитать собравшимся персонам волю государыни.

Граф Остерман принял бумагу, развернул ее, осмотрел всех, и в наступившей напряженнейшей тишине, куда доносились через два покоя мерные слова чтения священника над усопшей, начал торжественно читать:

– «Божиею милостью мы, Анна, императрица и самодержица всероссийская и прочая, и прочая, и прочая…»

Все присутствующие сотворили крестное знамение.

– «…Объявляем всем нашим верным подданным, понеже мы по матерней нашей к государству и к верным подданным нашим любви имея попечение о предбудущем оных твердом благополучии и безопасности за благо и потребно рассудили о наследии императорского нашего престола благовременное определение учинить и по дарованной нам от Всевышнего Бога самодержавной императорской власти любезнейшего внука нашего, благоверного государя Великого князя Иоанна наследником нашим через публикованный о том от пятого числа сего месяца всемилостивейший наш указ объявить. А притом не меньше же и о том стараться имеем, чтобы намерение наше о неотменном после нас содержании и сохранении счастливо установленной в империи нашей формы правительства по желанию нашему исполнено было. А по воле Божеской случиться может, что помянутый внук наш в сие ему определенное наследство вступить имеет в невозрастных летах…»

– Как и случилось, – с тяжелым вздохом сказал негромко Ранцев.

Остерман строго посмотрел на него из-за бумаги и продолжал читать:

– «…В невозрастных летах… Когда он сам правительство вести в состоянии не будет…»

Ранцев, стоявший сзади всех в числе представителей Петербургского гарнизона, хотя и был чуть не на голову выше всех, даже на носки приподнимался, стараясь не проронить ни одного слова, точно он не только слышать хотел, но желал и видеть все эти столь важные для государства слова. Он, как и многие в числе военных, как и старый фельдмаршал Миних, все ожидал, что будут сказаны священные для него слова о назначении на время малолетства императора Ивана III правительницей той, кому по праву, по желанию народному, по всеобщей любви к ней солдат это право принадлежит, – цесаревне Елизавете Петровне.

Граф Остерман монотонно читал длинное посмертное письмо императрицы. Ранцев слушал о том, что «в таком случае и во время малолетства правительство и государствование именем его управляемо было через достаточного к такому важному правлению регента».

Дальше читал Остерман о том, что регент должен заботиться о воспитании государя, вести управление по «регламентам и уставам и прочим определениям и учреждениям от дяди нашего блаженные и вечно достойные памяти государя императора Петра Великого учиненным».

Ранцев прослушал, что тот регент назначается «до возраста внука нашего, Великого князя Иоанна, семнадцати лет»… Не скрывая нетерпения своего, ожидал Ранцев, когда же наименован будет этот регент, кому на семнадцать лет будут переданы бразды правления обширнейшей империи.

Наконец услышал:

– «…По данной нам от всещедрого Бога самодержавной императорской власти определяем и утверждаем сим нашим всемилостивейшим повелением регентом государя Эрнста Иоанна, владеющего светлейшего герцога Курляндского, Лифляндского и Семигальского, которому во время бытия его регентом даем полную мочь и власть управлять на вышеозначенном основании все государственные дела, как внутренние, так и иностранные…»

«Так вот он тот, – думал, уже плохо слушая и не вникая в чтение, Ранцев, – кому дано право вести Петрову Россию к благоденствию и миру или разорению и войне… Эрнст Иоанн Бирон… Безродный польско-курляндский шляхтич… Да Бирон ли он?.. Не Бирон ли, как о том носятся «эхи»?.. Сын корнета польской службы, владелец мызы Димзе – только и всего… Что ему Россия и что он России? Ну да, фаворит герцогини Курляндской, а потом императрицы, но все-таки?.. Бирон? Бирон – правитель?.. Не звучит это как-то… Солдатам будет трудно объяснить, что теперь от Бирона будет зависеть война и мир… Да вот оно как обернулось… Фортуна?»

Ранцев смотрел на герцога Бирона, и ему казалось, что выше стал ростом Бирон, что еще больше было надменности, важности, самодовольства и гордости в его лице. Ранцев думал о странной судьбе российской… Почему?.. Из-за несовершенства, что ли, закона Петра Великого?.. Но как могло быть что-нибудь несовершенное у совершеннейшего? Но как же все-таки могло выйти, что императором в России будет двухмесячный младенец и его именем в течение семнадцати лет – семнадцати лет! – за это время они с Петром Великим всю Россию перетрясли и устроили по-новому – будет распоряжаться вот этот Бирон! Что ему дело Петрово, что ему его заветы, что ему бешеный скок России вперед? Он только и сделал, что манеж построил в золоте и зеркалах – храму подобный…

Чтение продолжалось:

– «…А ежели, – читал граф Остерман, повышая голос, – Божеским соизволением оный, любезный наш внук благоверный Великий князь Иоанн прежде возраста своего и не оставя по себе законнорожденных наследников преставится, то в таком случае определяем и назначаем в наследники первого по нем принца, брата его от нашей любезнейшей племянницы, ее высочества благоверной государыни принцессы Анны и от светлейшего принца Антона Ульриха, герцога Брауншвейг-Люнебургского рождаемого…»

«Да вот оно куда пошло, – все думал Ранцев. – Во все время несовершеннолетия и этих принцев, которых еще и в походе-то нет, править будет все тот же государь Эрнст Иоанн!.. А если и те, будущие и еще не зачатые, наследники преставятся, то кто же укажет государя России?..»