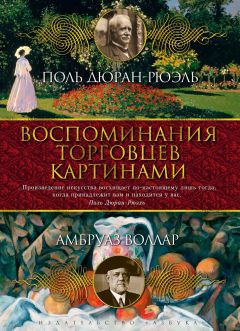

Читать книгу "Воспоминания торговцев картинами"

Автор книги: Поль Дюран-Рюэль

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: 16+

сообщить о неприемлемом содержимом

II. Приезд во Францию. Первые впечатления

О том, что меня удивило в Марселе. – Я изучаю право в Монпелье. – Аптека Петето

Первая встреча с Марселем стала для меня сюрпризом. Марсель, ворота Востока, Марсель фокейцев, всегда казался мне сказочным городом. Но таким он предстал передо мной, когда я сошел на берег. Сперва я был несколько ошарашен царившим вокруг оживлением. Но я быстро пришел в себя. «В конечном счете, – подумал я, глядя на всех этих озабоченных прохожих, снующих туда и сюда, – это тот же Реюньон, только гораздо больших размеров». И словно я все еще находился на своем родном острове, где все друг друга знают, я спросил у какой-то женщины, где живет господин Анри Тайяр, и нисколько не удивился, когда она без колебаний сообщила мне название улицы, номер дома и этаж. Разгадка, однако, была проста: оказывается, волей случая я обратился с вопросом к горничной своего друга (позже я узнал ее в женщине, которая подавала на стол). По дороге у меня было немало поводов для удивления: например, трамваи, непременно набитые битком. Откуда и куда могли ехать все эти люди? Странными казались также и дымовые трубы, тесно прижавшиеся друг к другу на крышах домов. Одна из них вызвала у меня особый интерес, поскольку буквально ощетинилась трубками из листового железа, которые с их колпаками, поворачивающимися на ветру, напоминали собрание людей, кивавших друг другу. Позднее, рассматривая картину, написанную в стиле кубизма, я подумал: «Где-то я уже это видел». Это были точь-в-точь марсельские трубы.

В очередной раз я удивился, заметив в глубине молочного магазина разложенные на полках большие куски масла. Поскольку я приехал из страны, где масло было очень редким продуктом (оно поступало на Реюньон в основном из Европы в коробках или флаконах, откуда его извлекали на кончике ножа), эти большие куски, которые были гордо выставлены напоказ, заставили меня широко раскрыть глаза. И еще один сюрприз – веревка для разрезания масла… Однако мое искреннее негодование вызвали небольшие тележки, которые тащили за собой люди. Мое детство было проникнуто рассказами, почерпнутыми из «Хижины дяди Тома»; я прекрасно знал, что рабов больше нет, и тем не менее я увидел людей, впряженных в тележки наподобие осликов!..

В Марселе я был только проездом. По прибытии в Монпелье прежде всего пришлось искать пансион, который был бы мне по карману. Я нашел такой, где за пятьдесят франков в месяц утром и вечером подавали закуску или суп, мясное блюдо, овощи, сыр, фрукты, полбутылки вина и вдоволь хлеба. Я познакомился там с репетитором из коллежа в Безье, которому его родной город выделил стипендию, для того чтобы он мог подготовиться на преподавателя лицея. Он был высоким и худым, с красным лицом, носил неизменный редингот, и его прозвали Верзилой. Слегка чопорные манеры и нечто от янсениста в его облике резко контрастировали с эмансипированным поведением других студентов. Вот почему один из преподавателей факультета рекомендовал его хозяйке самого крупного в Монпелье дома свиданий; она искала какого-нибудь серьезного человека, который мог бы давать уроки ее воспитанницам с целью повышения их культурного уровня, так как этот дом посещала интеллектуальная элита города. Но Верзила гордо отклонил ее предложение. Помню, в каком он был отчаянии, когда провалился на экзамене. «Значит, мне всю жизнь придется быть репетитором!» – «Но почему бы вам не заняться политикой?» – сказал кто-то. Он пожал плечами. Совет, однако, оказался хорошим, и позднее он последовал ему. Политика привела Верзилу сперва в парламент, а затем на улицу Гренель: именно мсье Луи Лаффер стал ректором университета.

После того как я обеспечил себе «пропитание» в дешевом пансионе, надо было подумать о «крыше». Я нашел жилье в доме, принадлежащем аптекарю по имени Петето, с которым у меня скоро завязались дружеские отношения. Моя жизнь текла очень размеренно. Я почти никуда не ходил и охотно помогал жене аптекаря в приготовлении не очень сложных препаратов (без ядовитых веществ), что входило в ее обязанности. Кроме того, я ухаживал за цветами в садике, который располагался позади аптеки и возвышался над железной дорогой. Там росло фиговое дерево; тщетно я очищал его листья, задыхавшиеся в паровозной копоти: ни одна фига так никогда и не созрела.

Господин Петето продолжал внушать мне уважение, особенно когда надевал охотничий костюм. Ну и забавно же он выглядел! По правде сказать, он не охотился, ему делалось дурно от одного вида крови, и если его встречали в городе с ружьем за спиной, то только потому, что, получив разрешение на охоту и стремясь не отстать от коллег, офицеров запаса, он хотел воспользоваться своим правом, которое давали ему уплаченные за охотничье удостоверение двадцать пять франков.

Каждое воскресенье мы, чета Петето и я, отправлялись на прогулку в лес. Я собирал мелкие ягоды вдоль изгородей, составлял букеты из полевых цветов, которые дарил нашей спутнице. Однажды я застал курицу в тот момент, когда она снесла яйцо, и принес его, очень гордясь этим поступком. Мы не трогали благородные цветы; но в то воскресенье, когда мы проходили мимо решетчатой ограды, верх которой был увит розами, мадам Петето вскрикнула от восхищения, и я уже собрался было полезть за розами, как она остановила меня:

– Нет, лучше я сама.

Я соединил ладони; она уперлась в них одной ногой, словно это было стремя, и, приподнявшись с земли, дотянулась до цветка. В этот момент сквозь решетку мы увидели хозяина виллы. Кажется, он нас заметил. Я быстро спрятал розу, «улику преступления».

Владелец розового куста подошел к нам и, обращаясь к супруге аптекаря, сказал, держа в руке шляпу:

– Мадам, у меня есть более красивые розы, чем эти, и я был бы счастлив, если бы вы их приняли от меня.

Мы вошли; мадам Петето чувствовала себя уверенно, а аптекарь и я были несколько сконфужены. Увидев подошедшего садовника, я с беспокойством подумал: «Не является ли та курица, у которой я отобрал яйцо, собственностью хозяев виллы?» И поглубже затолкал его в карман.

На обратном пути супруга аптекаря держала в руках роскошный букет роз. Я нес яйцо и букетик полевых цветов.

Иногда в воскресные дни мы отправлялись позавтракать на траве. Для этой цели выбиралось тихое место, покой которого нарушал лишь стрекот цикад.

Господин Петето в сопровождении своего пса Пикрата нес завтрак; я – десерт в небольшой корзинке и книгу «Письма с мельницы», лежавшую в кармане пиджака; отрывки из нее госпожа Петето имела обыкновение читать нам вслух.

Во время одной из таких экскурсий, проходя мимо нашего мясника, мы заметили белую козу.

– О, какая симпатичная козочка! – взволнованно воскликнула мадам Петето и попросила мясника доверить ее нам, пообещав, что вечером мы приведем ее обратно домой. Он согласился.

– Только не позволяйте ей много бегать, – посоветовал он. – Это распаривает мясо.

Я взял животное за привязанную к шее веревку, и мы продолжали путь. Но когда мы шли мимо виллы, на которой висела табличка: «Сдается в аренду», коза заблеяла.

– Она узнала свой дом, – сказал нам сосед. – Ее прежние хозяева жили здесь. Врач порекомендовал им поить ребенка козьим молоком. Теперь он вылечился, и вчера они все уехали.

– Жаклин! – крикнул своей жене аптекарь, который успел уже уйти далеко вперед.

Услышав это имя, козочка потянула веревку в сторону господина Петето и, нагнав его, облизала ему руку. Теперь мы нарочно окликали козу, и милое животное подбегало то к одному, то к другому из нас и ласкалось.

– Хорошо, что ее зовут так же, как и меня, – сказала мадам Петето.

Мы подошли к ручью. Место было чудесным, и мы решили там остановиться.

На траве была расстелена скатерть, а бутылки положены остужаться. Мадам Петето взяла у меня из рук «Письма с мельницы» и, погладив козочку, прочла нам с чувством, соответствующим обстоятельствам, «Козочку мсье Сегена».

После завтрака мы принялись спорить о том, что лучше для животного: кончить свои дни, угодив волку на обед или под ножом мясника. Госпожа Петето, натура поэтическая, пыталась разжалобить нас, рисуя мрачную картину бойни, но тут ее супруг вспомнил, что мясник режет скот у себя в саду.

– Я предпочитаю такой конец для Жаклин, – сказала жена аптекаря и, обращаясь к козочке, добавила: – Ты видишь, милая, мы тебя любим.

Коза вытянула морду в нашу сторону. Она покачивала бородкой и словно бы говорила: «Да, да…»

Как-то вечером – шел уже двенадцатый час – я проснулся оттого, что кто-то постучался в мою дверь. Это был господин Петето в плаще, застегнутом на все пуговицы. Гремела страшная гроза.

– Как! Вы собираетесь выйти в такую погоду?

– Что поделаешь, надо. И поскольку моя жена ужасно боится грома, я надеюсь, что вы составите ей компанию до моего прихода.

И он вышел в сопровождении Пикрата, который не подпрыгивал радостно, как это делал обычно, а уныло плелся за хозяином, опустив хвост.

Жене аптекаря была неизвестна причина столь внезапного и странного ухода.

– Мой муж, который ничего от меня не скрывает, на этот раз точно язык проглотил. Он сказал только с таинственным видом, что готовится нечто очень важное.

Исчерпав не одну тему разговора, я понемногу впал в состояние полудремы; из него меня вывели лай Пикрата и чавканье ботинок, расплескивающих воду. Это был господин Петето, возвращавшийся из своей экспедиции.

– Как ты промок! – воскликнула его жена.

– Я даже не почувствовал дождя. Мы победили. По моему предложению коллеги единодушно проголосовали за смерть Живодана.

Я знал этого Живодана. Это был городской фармацевт, который продавал лекарства ниже проставленной на упаковке цены.

У меня невольно вырвалось:

– Что? Вы собираетесь отравить вашего коллегу?

Ибо я подумал, что смертный приговор, вынесенный аптекарями…

Господин Петето встал весь бледный:

– Мы – убийцы?! Нет, мы одолеем Живодана вполне законными средствами. Этот негодяй снизил цены на швейцарские пилюли и пастилки Жероделя до одного франка пятнадцати сантимов. С завтрашнего дня мы определенно начнем продавать их за один франк.

В большей степени привыкшая, чем я, к преувеличениям южан, мадам Петето и глазом не моргнула, узнав, что ее муж проголосовал за смерть Живодана. Но решение торговать лекарствами себе в убыток вызвало у нее протест.

– Эпоха больших лишений только начинается, – продолжал серьезным тоном господин Петето. – Мы поклялись на Фармакопее, что будем держаться до последнего. На следующей неделе мы собираемся взяться за сироп Патапона, затем придет черед настойки Дешьена, рыбьего жира, сандала Миди, железистой соли Бравэ.

Я так и не узнал, чем завершилась битва, ибо как раз в те дни мой отец решил, что мне следует окончить курс юридических наук в Париже.

III. В Париже

Школа права. – Аукцион. – Синьор Инноченти. – Художники, торговцы, коллекционеры. – Фелисьен Ропс. – Салон доктора Фийо. – В мастерской Льюиса Брауна

Мне часто приходилось слышать разговоры о том, в какой восторг приходит иностранец, впервые попадающий в Париж. Однако когда я после двух лет изучения права в Монпелье вышел из поезда на Лионском вокзале, то первым делом обратил внимание на хмурые улицы под мелким пронизывающим дождем. Фиакр, в который я сел, попал в затор; извозчики осыпали друг друга отборными ругательствами. Выбравшись из пробки, мы доехали до Латинского квартала, и я вышел возле невзрачного отеля, который мне порекомендовали. Там я провел ночь, дрожа от холода, так как не было возможности затопить камин. Но главное – я был в Париже! Париж!.. Волшебное слово, оно заранее располагало меня к тому, чтобы восхищаться всем увиденным. Гостиница находилась на улице Тулье, в двух шагах от Люксембургского сада. Именно туда я и отправился на другой день с самого утра. Меня ждало разочарование. Он был всего лишь более просторным, но и менее уютным, чем «Сад короля» на моем родном острове; лишь позднее я разглядел его великолепную планировку. Я пошел осматривать музеи, однако единственное, что осталось в памяти после часовой прогулки по нескончаемым залам, – это ощущение безмерной скуки.

Какими забавными кажутся мне все эти путешественники вокруг света, которые рассуждают, как о привычных вещах, о том, что они увидели, странствуя по миру. Только во время войны, когда в городе соблюдалась маскировка и погасли все огни, меня по-настоящему потрясла несравненная красота церкви Сен-Жюльен-ле-Повр, освещенной лунным светом. Как и все, я неоднократно посещал Колониальную выставку 1931 года; как и все, я, в частности, останавливался перед воссозданным ангкорским храмом. Я тоже говорил: «Это очень интересно», но не испытывал никаких чувств. Однажды в каких-то влажных сумерках мои глаза вдруг раскрылись, и я увидел весь Восток. Точно так же, когда я гулял по Большим бульварам на уровне улицы Лаффит, вдали показалась церковь Сакре-Кёр, словно зов таинственного города, только что возникшего передо мной.

Но я не единственный, кого Париж очаровал не сразу. Прислугой у меня была на редкость немногословная деревенская девушка. Ее молчаливость я принимал за положительное качество, но в одно прекрасное утро, после нескольких недель работы, она вдруг предстала передо мной в шляпке и с чемоданом в руке.

– Довожу до вашего сведения, мсье, что я уезжаю, – сказала она.

– Как? Что случилось?.. Вам здесь не нравится?

– Нет, мсье. Ваш Париж очень скучный. Дома я могу поговорить с любым человеком, а здесь никто не обращает на меня внимания. И потом, гулять тут неинтересно, все улицы похожи одна на другую. Я умираю от тоски… Я должна вернуться домой…

В Париже я ходил на занятия не чаще, чем в Монпелье; но это не помешало мне получить лиценциат. Затем я начал готовиться к докторской степени, однако сдал лишь первый экзамен, так как фланирование по набережным вдоль витрин, в которых были выставлены всевозможные рисунки и гравюры, занимало меня куда больше, чем экзамены.

«Какая неудача!» – воскликнул я про себя, когда мне удалось приобрести за двадцать франков небольшую картину на фарфоре, изображающую девушку с разбитым кувшином и подписанную: «Лор-Леви д. Бонна». Ребенком я прочитал в одной из моих дорогих книг историю маленькой парижанки, которая, получив от родителей на именины три луидора, захлопала в ладоши и воскликнула: «На эти деньги я смогу купить красивую репродукцию картины Бонна „Иов на куче навоза“». Автор рассказал и о том, что его героиня, выйдя из дому, чтобы сделать эту покупку, повстречала по дороге нищего на вид старика и, пожалев его, отдала ему свои луидоры. Это подаяние впоследствии было вознаграждено. Родители девушки, обманутые одним ловким финансистом, умерли в нищете. Вскоре после этого к сироте явился тот бедствующий старик, ради которого она пожертвовала произведением Бонна. И когда девушка открыла рот, чтобы сказать: «Бедный человек, увы, я больше не могу вам ничем помочь», тот, достав из кармана пачку банкнот, вручил ей деньги с такими словами: «Мадемуазель, моя жизнь проходит в служении другим людям, которым я даю взаймы деньги под соответствующие проценты. И когда я встречаю кого-то, кто желает мне добра… Возьмите эти деньги, я воспользовался вашими тремя луидорами к вашей же пользе».

Такова история девушки, любившей Бонна.

Что касается меня, то, когда прошла первая радость обладания, несмотря на авторитет имени Бонна, я начал сомневаться в ценности моего приобретения. Но я вспомнил, что однажды на уроке один ученик бросил замечание: «Какая скучная эта Севинье!», и учитель сказал нам: «Когда в будущем кто-нибудь из знаменитых будет вызывать у вас скуку, скажите себе: „Это просто я маленький дурачок“». И тогда я повторил про себя: «Я дурак, я дурак». Но тщетно: картина Бонна казалась мне все менее значительной. Я решил от нее избавиться. Я разыскал того, кто мне ее продал, и, сообщив о своем намерении избавиться от картины, намекнул ему на возможность более выгодной сделки. Торговец погладил свою длинную седую бороду, а затем глубокомысленно произнес: «Молодой человек, когда вам будет столько же лет, сколько и мне, вы поймете, что лучше иметь синицу в руке, чем журавля в небе».

Я уже привыкал к мысли о том, что моя злополучная покупка останется со мной, когда один из друзей пришел сообщить мне о своей женитьбе. Я поспешил предложить ему моего «Леви-Бонна» в качестве свадебного подарка. Через несколько месяцев, завтракая у молодоженов, я заметил, что подпись на картине стала короче и гласила теперь просто: «Бонна».

– Моя жена считает, что одного «Бонна» достаточно, – ответил друг на мой немой вопрос.

Я же вскоре узнал, что автор картины вовсе не дама и что «д.», стоявшее после «Лор-Леви» на картине «Девушка с разбитым кувшином», означало всего-навсего «писано с»[36]36

По-французски «d’après». – Примеч. перев.

[Закрыть].

* * *

Первая сколько-нибудь значительная картина, купленная мной в студенческие годы, принадлежала кисти Инноченти. Благодаря ей я снискал большое уважение у своих соотечественников в Латинском квартале. Один из них, к мнению которого прислушивались – он был для нас авторитетом, так как ежемесячно получал от своих родителей по триста пятьдесят франков, – заявил, что она не уступает в силе Рембрандту. На картине были изображены танцующие перед очагом крестьяне.

Благодаря этому приобретению я познакомился с самим художником, который пригласил меня к себе в мастерскую в Нейи. Через Инноченти я впоследствии сошелся с директором «Художественного союза», где, как мы увидим, получил, так сказать, первое боевое крещение в качестве торговца картинами.

Инноченти был одержим идеей «средиземноморской федерации». Он нарисовал картину с тремя персонажами в натуральную величину, изображающими соответственно Францию, Италию и Испанию. В центре ее располагался генерал Буланже, в то время кумир парижан; рядом с ним были короли Испании и Италии. Художник возлагал самые большие надежды на эту аллегорию, которую он видел уже воспроизведенной на брошках, приколотых к корсажам дам. Хотя его желание не осуществилось, он все же получил за свою картину бронзовую медаль на Всемирной выставке 1889 года. Друзья пророчили ему почетную медаль. Инноченти передал произведение в дар французскому государству. В благодарность за это он удостоился «академических пальм». Во время официальных церемоний или на обедах у французов он непременно появлялся со своими знаками отличия. «Надо уметь уважать страну, которая воздала вам должное», – говорил он.

* * *

1890 год! Какое благодатное время для коллекционеров! Повсюду шедевры, и, можно сказать, за бесценок. За изумительный «Портрет Захария Аструка» кисти Мане просили тысячу франков, и это казалось непомерно высокой ценой. Я вспоминаю, что меньше чем через два или три года «Женщина на диване»[37]37

Скорее всего, портрет Жанны Дюваль, подруги Бодлера (1862, ныне – в Будапештском музее изобразительных искусств).

[Закрыть], принадлежавшая когда-то Бодлеру, была с трудом продана в отеле Друо[38]38

Самый большой, существующий с 1 июня 1852 г. и поныне, антикварный аукцион Парижа – шестнадцать залов на трех этажах.

[Закрыть] за тысячу пятьсот франков. У меня дома (в Шестом округе на улице дез Апеннен) находилось прекрасное ню Ренуара, за которое я просил двести пятьдесят франков, причем люди не желали даже на него посмотреть. Когда я приобрел небольшую лавочку на улице Лаффит, произведения Ренуара несколько выросли в цене; я робко просил за картину четыреста франков и помню, как один «именитый» коллекционер сказал мне:

– Если бы у меня были лишние четыреста франков, я купил бы это полотно, чтобы сжечь его в камине в вашем присутствии, – настолько огорчительно мне видеть Ренуара, представленного таким скверно нарисованным ню.

Когда Ренуару воздали по справедливости, за это полотно, побывавшее в руках у многих людей, Роден в конце концов заплатил что-то около двадцати пяти тысяч франков. Сегодня оно является одной из жемчужин его музея. Я уже не говорю о Сезанне, чьи холсты продавались в 1890 году у папаши Танги: самые крупные – по сто франков за штуку, а самые маленькие – по сорок.

Замечательнейшие литографии Редона, отпечатанные по 25–30 экземпляров, шли по семь с половиной франков за штуку; в течение десяти лет их цена оставалась неизменной. А Гоген, проявивший себя мастером во всех жанрах, Гоген-художник, Гоген-керамист, Гоген-скульптор, так вот, по возвращении с Таити Гоген получил отказ на свое предложение подарить «Деву с Младенцем» Люксембургскому музею, который, впрочем, дрогнув перед возмущенными возгласами членов Института, отверг также семнадцать полотен из коллекции, завещанной Гюставом Кайботтом.

В связи с этим я вспоминаю, как после той неудачи брат коллекционера господин Мартиал Кайботт, встретив меня, сказал: «Воллар, вы знаете Бенедита (в то время он был хранителем Люксембургского музея), не могли бы вы уговорить его приютить на чердаке отвергнутых художников (ими были Ренуар, Сислей, Сезанн, Мане), с тем чтобы, когда ветер переменится, он имел возможность выставить их в музейных залах?..» Я поспешил к Бенедиту. До сих пор у меня в ушах стоит его голос: «Чтобы я, чиновник, которому государство оказало такое доверие, стал укрывателем холстов, отвергнутых комиссией!..»

Через несколько лет Ренуар сказал мне:

– Кто-то говорил, что «Друзья Люксембурга» не прочь приобрести кое-какие из моих работ. Но я не хочу, делая подарок, выглядеть так, будто горю желанием прорваться в музей. Слушайте, возьмите-ка вот эту пастель (это была «Госпожа Моризо и ее дочь») и скажите президенту «Друзей Люксембурга», вы его знаете, господину Шерами, что я продам им картину за сто франков. Досаднее всего то, что они посчитают себя обязанными прийти ко мне с выражением благодарности…

Когда я принес пастель господину Шерами, он пришел в ужас оттого, что ему придется нести «ответственность» за включение Ренуара в экспозицию Люксембургского музея.

– Заверьте господина Ренуара, что мы все здесь его уважаем, – произнес он. – Но скажите ему, что мы решили, дабы не давать лишнего повода для критики, выносить все наши закупки на суд господина Бонна.

Я осмелился спросить у господина Шерами:

– А не хотите ли вы приобрести какие-нибудь вещи Сезанна? Разве «Друзья Люксембурга»…

Господин Шерами строго оборвал меня:

– Сезанна?.. Почему тогда не Ван Гога?

Обыватель рассуждал точно так же. Когда в 1894 году я выставил работы мастера из Экса, мне довелось как-то услышать перебранку возле витрины магазина. Мужчина крепкой хваткой удерживал молодую женщину перед «Купальщицами».

– Заставлять меня глядеть на это – меня, удостоившуюся в пансионе награды за рисование!

– Ну что ж, малышка, – возразил мужчина, – в другой раз ты будешь любезнее со мной.

Эта возмущенная женщина, по крайней мере, не принадлежала к разряду художественных критиков. Но разве один из писателей, на которого критики охотно ссылались по причине его современных тенденций, осмотрев ту же самую экспозицию, не сокрушался о том, что «Сезанна подводит его посредственное мастерство» и что он терпит неудачу «в искусстве размещения планов и создания иллюзии пространства»?

Еще хуже дело обстояло с Ван Гогом: с его живописью не могли примириться даже люди самых передовых взглядов. Чего же удивляться неприятию со стороны публики, если наиболее свободомыслящие художники, такие как Ренуар и Сезанн, не понимали Ван Гога; первый упрекал его за «страсть к экзотике», а другой говорил ему: «Откровенно сказать, вы рисуете как сумасшедший!»

Если старшее поколение встречало столько сложностей на пути к признанию, то что тогда говорить о молодых, таких как Боннар, Вюйар, Руссель, Дени, Аристид Майоль? Впрочем, я напрасно причислил Мориса Дени к молодым, с трудом продававшим свои работы, ибо он сразу добился признания. Я вспоминаю статью, написанную, если не ошибаюсь, господином Арсеном Александром, где можно было прочесть, что главное событие недели – не падение кабинета министров, а выставка Мориса Дени у «Независимых».

Однако уже начиная с 1892 года можно было подумать, что живопись «молодых» вот-вот одержит победу. Один торговец, который выставлял картины старых художников, Ле Барк де Бутвиль, под влиянием Воглера, ученика Сислея, захотел «впустить струю свежего воздуха» в свой магазин. Он устроил выставку «молодых». Но после короткого успеха, вызванного исключительно любопытством, наступило полное затишье.

Ле Барк де Бутвиль был не единственным, кто опередил свое время. До него старый торговец красками, папаша Танги, проявлял такой большой интерес к новому искусству, что предоставлял кредит художникам, создававшим «светлую» живопись.

Этот славный малый, который был по ошибке арестован в последние дни Коммуны как мятежник и которому грозил расстрел, кончил тем, что искренне стал считать себя революционером. Однако по каким-то ему самому непонятным причинам его пощадили, и, став позднее торговцем красками, он покровительствовал художникам-новаторам, в которых находил удовольствие видеть таких же бунтарей, как и он сам. Добавлю к этому, что он также предоставлял кредит тем, кто рисовал в мрачных тонах, но при условии, чтобы они вели размеренный образ жизни, например не посещали кафе и не играли на скачках. Ибо этот коммунар был по своим убеждениям типичнейшим буржуа; никто не смог бы поколебать его уверенность в том, что, ведя себя достойно, художник обязательно «добьется успеха». И если ремесло папаши Танги не принесло ему состояния, то он, по крайней мере, завоевал расположение художников. Эмиль Бернар открыл ему Сезанна и Ван Гога. Последний нарисовал несколько портретов Танги; на одном из них он изображен сидящим, почти в натуральную величину. Сегодня это полотно находится в Музее Родена. Когда к нему обращались с предложением купить картину, папаша Танги хладнокровно требовал за нее пятьсот франков и, если человек возмущался «чрезмерностью» цены, добавлял: «Я ведь не настроен продавать свой портрет». И действительно, холст оставался вместе с ним до конца его жизни; после смерти Танги картину приобрел Роден.

На распродаже коллекции Танги я купил пять полотен Сезанна примерно за девятьсот франков. После того как были оформлены покупки, оценщик, господин Поль Шевалье, похвалил меня за проявленную смелость: надо сказать, что торги начались с десяти франков. Этот комплимент меня только сконфузил, и я признался ему в том, что располагаю всего тремястами франками. Я предложил Шевалье взять их в качестве задатка, пока я не стану полноправным владельцем покупки. Он посмотрел на меня и сказал: «Нет, забирайте свои картины. Вы уплатите мне всю сумму сразу, как только будете в состоянии это сделать». Каким порядочным человеком был господин Шевалье! Воспоминание об этом случае позволяет мне объяснить тот факт, что после смерти Шевалье в его сейфе нашли столько невостребованных расписок.

* * *

Однажды, листая кое-какие издания, выставленные в проходах Одеона, я наткнулся на книгу Гюисманса «Некоторые». То, что он написал о сатанизме Фелисьена Ропса, вызвало у меня желание познакомиться с этим художником. На набережных я обнаружил одну неподписанную гравюру, и мне показалось, что это его работа. За нее просили пять франков, но я сумел приобрести ее за три франка пятьдесят. Набравшись смелости, я постучал в дверь мастерской художника. Судя по тому, что писал о нем Гюисманс, я ожидал, что попаду в логовище колдуна. Мне открыл абсолютно голый мужчина: это был Ропс. Я говорю «абсолютно голый», но следует уточнить, что на нем был зеленый козырек и что-то вроде слюнявчика, закрепленного на талии с помощью веревочки. Он принял меня без тени смущения. Я узнал, что мой офорт очень редкая работа: даже у него не осталось больше ни одного оттиска. Он предложил мне совершить обмен и вместо офорта подарил рисунок акварелью, на котором была изображена обнаженная женщина в перчатках и шляпке; ее вид явно возбудил сидевшую в клетке обезьянку. Я покинул мастерскую, гордясь тем, что обладаю теперь произведением, столь характерным для манеры художника. Позднее я услышал, как его ученик Рассанфосс назвал Ропса «бельгийским Кабанелем». Как-то я рассказал об этом Ренуару, и тот произнес: «Самое забавное состоит в том, что он, несомненно, хотел сделать мэтру комплимент».

В одно из посещений Ропса он представил меня своему другу поэту Эдмону Арокуру, которого после этой встречи я не видел более сорока лет.

– Как интересно! – сказал он мне, когда мы встретились с ним вновь. – В первый раз, когда я видел вас у Ропса, вы держали под мышкой папку, и сегодня у вас та же самая папка. Позвольте сказать вам, что тогда, у Ропса, я про себя послал вас ко всем чертям… Вы явились в тот момент, когда Ропс подписывал великолепный оттиск своего «Заклинания», который приготовил для меня. А вы пришли и попросили эту же гравюру для одного клиента. И она досталась именно вам. Но я, – добавил поэт, – уже давно не держу на вас зла.

Ропсу нравилось, что его считают большим бабником. Он не скрывал даже своих неудач по этой части. Как-то он рассказал мне об одном таком приключении.

Однажды Ропс получил письмо следующего содержания: «Господин Ропс, когда я была маленькой девочкой, Вы говорили: „Как мне хочется нарисовать твой портрет, плутовка!“ Так вот, я собираюсь прийти к Вам в мастерскую». Ропс ничего не помнил. Однако ему не терпелось увидеть особу, которая сообщала о себе таким необычным способом. В условленный час в дверь постучали. И он увидел перед собой дородную, седеющую и усатую женщину. «Как вы располнели, господин Ропс! Помните, вы то и дело норовили меня поцеловать; но теперь я замужем, надо сохранять благоразумие…»

В то же время я помню, что за два или три года до его смерти, когда я пришел к Ропсу в мастерскую, он сказал мне: «Я жду женщину». И, увидев, что я намерен удалиться, добавил: «Останьтесь. Когда раздастся три удара через большие интервалы, спрячьтесь в глубине мастерской». Прошло немного времени, я услышал три удара и встал с места. Уходя, я машинально обернулся: старая служанка принесла Ропсу чашку с травяным отваром.

Через Ропса я познакомился с доктором Фийо, большим почитателем импрессионистов. Какие приятные минуты я провел у него! Каждый вторник устраивались «домашние обеды», на которые без особых приглашений приходили завсегдатаи этого дома, а после обедов мы, бывало, с большим удовольствием слушали госпожу Фийо, будущую Жанну Роне, великолепную исполнительницу Венсана д’Энди. К числу близких друзей семьи принадлежал и господин Дюме, начальник отдела в министерстве религиозных культов; благодаря ему вокруг доктора Фийо крутилось множество церковнослужителей. В самом деле, последние, в тех случаях, когда они не осмеливались обращаться непосредственно к господину Дюме, прибегали к помощи любезного хозяина. Как-то один прелат послал доктору великолепного живого омара, написав в записке, приложенной к посылке, следующую фразу, которая казалась мне в то время очень остроумной: «На Вашем столе он будет кардиналом». В другой раз кандидат на епископский сан привел к доктору Фийо, чтобы он их послушал, двух хорошеньких племянниц; они, разумеется, не поскупились на похвалы своему изумительному дядюшке. Все эти хитрости, шитые белыми нитками, «директор культов» брал на заметку, стремясь воспрепятствовать тому, чтобы кто-нибудь недостойный не проник в ряды священной армии, за которой он присматривал; ибо, несмотря на весь свой антиклерикализм, господин Дюме относился очень серьезно к престижу церковной иерархии.

Внимание! Это не конец книги.

Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!