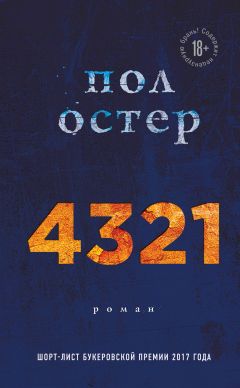

Читать книгу "4321"

Автор книги: Пол Остер

Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза

Возрастные ограничения: 18+

сообщить о неприемлемом содержимом

Нет.

Скуксити Три.

Ладно. Ну а школы где-нибудь в деревне? Корнелл, Смит, где-нибудь там. Зеленые лужайки и гулкие плацы, постижение знаний в сельской обстановке.

Джозеф Корнелл гений, а братья Смит производят отличные карамельки от кашля, но морозить жопу четыре года в Глухоманском универе – не мой вариант веселья. Нет, Арчи, Нью-Йорк – самое то. Другого места нет.

Когда они обменялись этими словами, он знал ее от силы десять минут, и, покуда Фергусон слушал, как Эми защищает Нью-Йорк, объявляет о своей любви к Нью-Йорку, ему пришло в голову, что и сама она – некое воплощение своего города, не только в этой своей уверенности и быстроте ума, но и – и особенно – в голосе, голосе башковитых еврейских девочек из Бруклина, Квинса и Верхнего Вест-Сайда, голосе нью-йоркских евреев в третьем поколении, в смысле – второго поколения евреев, родившихся в Америке, у которого музыка была слегка отличной от голоса нью-йоркских ирландцев, к примеру, или нью-йоркских итальянцев, одновременно приземленного, изощренного и наглого, с тем же отвращением к жестким р, но более точного и выразительного в артикуляции, и чем больше он сам привыкал к такой артикуляции, тем больше хотелось ему и дальше ее слышать, поскольку голос Шнейдерман выражал для него все, что не было предместьями, не было его жизнью в том виде, в каком она сейчас существовала, а значит – обещал побег в возможное будущее, ну или хотя бы в настоящее, населенное этим возможным будущим, и пока он сидел в комнате с Эми, а потом шел с нею по улицам, беседовали они о чем угодно, главным образом – об американских горках того лета, что началось с убийства Медгара Эверса и закончилось речью Мартина Лютера Кинга, о нескончаемой путанице ужаса и надежды, что, казалось, определяет весь американский ландшафт, а также о книгах и пластинках на полках и полу Фергусоновой комнаты и, ясное дело, о школе, тестах на проверку академических способностей и даже о бейсболе, но вот одного вопроса он ей не задал, был полон решимости во что бы то ни стало воздержаться от него: есть ли у нее парень, ибо он уже решил сделать все, что будет в его силах и власти, чтобы она стала его следующей, и у него не было никакого интереса знать, сколько соперников стоит у него на пути.

Пятнадцатого сентября, менее чем через две недели после барбекю в честь Дня труда, а значит – ровно за шесть дней до того, как они собирались снова встретиться в Нью-Йорке, она позвонила ему, а поскольку позвонила она ему и никому другому, он понял, что никакого парня в кадре нет, не нужно опасаться никакого соперника и что она теперь с ним точно так же, как и он – с ней. Знал он это потому, что она выбрала позвонить именно ему, услышав известие о взрыве черной церкви в Бирмингеме, Алабама, и убийстве четырех маленьких девочек в ней, еще один американский ужас, еще одна битва в расовой войне, охватившей весь Юг, как будто за Марш на Вашингтон, случившийся всего двумя с половиной неделями раньше, следовало отомстить бомбами и убийством, и Эми плакала в трубку, стараясь не плакать, пока пересказывала ему эту новость, и мало-помалу, пока она брала себя в руки, заговорила о том, что тут можно сделать, о том, что нужно делать, по ее мысли, не только о законах, принимаемых политиками, но об армии людей, которая пойдет сражаться с фанатиками, и в армию эту она запишется первой, на следующий же день после того, как закончит школу, она поедет на попутках в Алабаму и станет работать за правое дело, отдавать свою кровь за правое дело, превратит это дело в главный смысл всей своей жизни. Это наша страна, сказала она, и мы не можем позволить всякой сволочи ее у нас украсть.

Они увиделись в следующую субботу и встречались через субботу всю осень: Фергусон ездил на автобусе из Нью-Джерси на терминал Портоуправления, а потом ехал экспрессом МСП[12]12

Межрайонная скоростная система перевозок Нью-Йорка.

[Закрыть] на Западную Семьдесят вторую улицу, где выходил и шагал три квартала на север и два на запад до квартиры Шнейдерманов на углу Риверсайд-драйва и Семьдесят пятой улицы, Квартира 4Б – это был теперь самый важный адрес во всем городе Нью-Йорке. Разнообразные походы, почти всегда – только они вдвоем, порой с какими-нибудь подругами Эми, зарубежные фильмы в «Талии» на углу Бродвея и Девяносто пятой улицы, Годар, Куросава, Феллини, походы в «Мет», «Фрик», «Музей современного искусства», на «Ников» в «Гарден», на Баха в «Карнеги-Холл», на Беккета, Пинтера, Ионеско в маленькие театры в Виллидж, все так близко и доступно, и Эми всегда знала, куда пойти и что делать, принцесса-воительница Манхаттана учила его, как не заблудиться в ее городе, который быстро становился и его городом. Тем не менее, чем бы ни занимались они, что бы ни видели, лучше всего в те субботы было сидеть в кофейнях и разговаривать, первые раунды нескончаемого диалога, который будет длиться годами, беседы, что иногда превращались в ожесточенные перебранки, если различались их мнения, хорошо или плохо кино, которое только что посмотрели, хороша или плоха политическая мысль, какую кто-то из них только что высказал, но Фергусон был не против спорить с нею, легкая добыча его не интересовала – всякие дующиеся девочки-простофили, кому хотелось только того, что они воображали формальностями любви, – это была любовь настоящая, сложная, глубокая и достаточно гибкая, чтобы в ней находилось место страстным разногласиям, и как мог не любить он эту девушку с ее непреклонным, испытующим взглядом и невообразимым, громогласным хохотом, натянутую, как струна, и бесстрашную Эми Шнейдерман, которая однажды намеревалась стать военным корреспондентом, или революционером, или врачом, который работает с бедняками. Ей было шестнадцать лет, близилось семнадцатилетие. Чистый лист уже не вполне чист, но она еще была молода и потому понимала, что может стереть те слова, какие уже написаны на нем, стереть их и начать сызнова, когда б ни подвигнул ее к этому дух.

Поцелуи, разумеется. Само собой, объятья. Вместе с тем раздражающим фактом, что родители Эми днем и вечером по субботам имели привычку сидеть дома, что ограничивало им возможности оставаться наедине в квартире и приводило к обильным тисканиям на скамейках Риверсайд-парка в промозглую погоду, кое-какие выплески обжиманий украдкой случались в задних спальнях на вечеринках, которые устраивали подружки Эми, а дважды, всего дважды, в те два раза, когда ее родители-домоседы вечером куда-то ушли, представилась возможность заняться честным полуголым барахтаньем на кровати в комнате Эми, помеченной старым страхом, что вот-вот в худший из возможных моментов распахнется дверь. Досада от того, что они не полностью хозяева своей жизни, гормональные неистовства вновь и вновь расстраиваются из-за обстоятельств, – они двое по прошествии недель все больше и больше отчаивались. Затем, во вторник вечером в середине ноября, Эми позвонила с хорошим известием. Ее родители уедут через выходные из города на три дня в далекий Чикаго, навестить недужную мать ее матери, а поскольку ее старший брат Джим прилетит из Бостона только за день до Благодарения, квартира окажется в ее распоряжении, пока родителей не будет. Целые выходные, сказала она. Подумай только, Арчи. Целые выходные, и дома никого, кроме нас.

Он сказал родителям, что их с парочкой друзей пригласили домой к еще одному другу на побережье Джерси, ложь до того причудливая и бессмысленная, что ни один из них ничего не заподозрил, и когда в нужную пятницу он отправился в школу, казалось совершенно уместным, что у него с собой небольшая сумка с нужным для ночевки. План был отправиться в Нью-Йорк в ту же секунду, как в школе закончатся уроки, и если ему повезет успеть на первый автобус, в квартире у Эми он окажется к половине пятого или без четверти пять, а если на первый автобус он опоздает и придется ехать вторым, то – к половине шестого или без четверти шесть. Еще один скучный день в коридорах и классах Монклерской средней школы, взгляд не отлипает от часов, как будто Фергусон мог сдвинуть время одной лишь силою своих мыслей, считая минуты, считая часы, и тут, посреди дня – объявление по громкой связи, что в Далласе стреляли в президента, а чуть погодя – еще одно объявление, что президент Кеннеди скончался.

В считаные минуты вся школьная деятельность прекратилась. В тысяче пар рук возникли носовые платки и салфетки, по щекам всхлипывавших девчонок струйками побежала тушь, мальчишки ходили, качая головами или колотя воздух кулаками, девчонки обнимались, мальчишки обнимались с девчонками, учителя всхлипывали и обнимались, а прочие вокруг тупо смотрели в стены и на дверные ручки, и совсем немного погодя учащиеся уже собрались в спортзале и столовой, никто не знал толком, что делать, никто никем не руководил, все вражды и свары прекратились, никаких недругов больше не осталось, и тут в динамиках снова раздался голос директора и объявил, что школа распускается, все могут идти домой.

Человек будущего был мертв.

Призрачный город.

Все пошли по домам, а Фергусон нес свою сумку для ночевки и шел на автобусную остановку Монклера ждать автобуса на Нью-Йорк. Родителям он позвонит потом, а теперь домой он не пошел. Ему нужно было побыть немного одному, а потом ему следовало быть с Эми, и он останется с ней, как и планировал, на все выходные.

Два пути разошлись в призрачном городе, и будущее умерло.

Дожидаясь автобуса, затем поднимаясь в него по ступенькам и ища себе место, усевшись в пятом ряду, а потом – слушая, как переключается передача, когда автобус отходил и направлялся в Нью-Йорк, затем катясь через тоннель, а женщина на сиденье за ним всхлипывала, а водитель разговаривал с пассажиром в первом ряду: В голове не умещается, у меня, блядь, просто в голове не умещается, – но уж у Фергусона-то умещалось, хоть и чувствовал себя он совершенно от себя отрешенным, парил где-то вне собственного тела, но в то же время ясно присутствовал в своей голове, полностью отчетливо, без всякой склонности разрыдаться, нет, для такого все это слишком уж велико, пусть женщина у него за спиной душераздирающе всхлипывает, вероятно, ей так лучше, а ему никогда лучше не будет, и потому у него нет права плакать, у него есть лишь право думать, пытаться понять, что происходит, вот это большое, не похожее ни на что, с ним когда-либо происходившее. Человек, беседовавший с водителем, сказал: Мне это напоминает Перл-Харбор. Знаете, все спокойно и тихо, ленивое воскресное утро, люди по дому в пижамах бродят, и тут БАХ, мир взрывается, и мы вдруг на войне. Неплохое сравнение, подумал Фергусон. Крупное событие, разодравшее сердцевину всего, изменившее жизнь всем, тот незабываемый миг, когда что-то заканчивается, а что-то другое начинается. Оно ли это и есть, спросил он себя, – мгновение, похожее на начало войны? Нет, не вполне. Война объявляет о начале новой действительности, а сегодня ничего не началось, действительность закончилась, вот и всё, у мира что-то отняли, и теперь в нем дыра, ничто в том месте, где раньше было нечто, как будто на свете пропали все деревья, как будто само понятие дерева – или горы, или луны – стерлось из человеческого ума.

Небо без луны.

Мир без деревьев.

Автобус заехал в терминал на углу Сороковой улицы и Восьмой авеню. Вместо того чтобы пройти подземными переходами на Седьмую авеню, как Фергусон делал обычно, когда приезжал в Нью-Йорк, он поднялся по лестнице и вышел в сумерки позднего ноября, прошагал на восток по Сорок второй улице, направляясь к своей станции подземки на Таймс-сквер, еще одно тело в толпе в самом начале часа пик, мертвые лица людей, спешащих по своим делам, всё то же самое, всё другое, и когда он поймал себя на том, что проталкивается сквозь стайки неподвижных прохожих, собравшиеся на мостовой, все смотрят вверх, на поток высвеченных букв, опоясывающих высокое здание перед собой: ДЖ-Ф-К ЗАСТРЕЛЕН НАСМЕРТЬ В ДАЛЛАСЕ – ПРЕЗИДЕНТСКУЮ ПРИСЯГУ ПРИНЯЛ ДЖОНСОН, – и не успел он дойти до ступенек, что приведут его на подземный перрон МСП, как услышал, что одна женщина говорит другой: Поверить не могу, Дороти, я просто не могу поверить в то, что видят мои глаза.

Призрачно.

Город без деревьев. Мир без деревьев.

Он не звонил Эми выяснить, вернулась ли она домой из школы. Возможно, она еще со своими подругами, охваченная смятеньем момента, взвинчена, слишком потрясена и не помнит, что он должен приехать, и потому, когда он нажал звонок Квартиры 4Б, ему еще было неясно, ответил ли ему кто-нибудь. Пять секунд сомненья, десять секунд сомненья, и тут он услышал голос, говорящий с ним из домофона: Арчи, это ты, Арчи? – и мгновенье спустя она его с жужжаньем впустила.

Несколько часов они смотрели съемки покушения по телевизору, а затем, заключив друг дружку в тугие объятия, спотыкаясь, ввалились в спальню к Эми, опустились на кровать и впервые занялись любовью.

2.2

Первый номер «Покорителя мостовой» вышел 13 января 1958 года. А. Фергусон, основатель и издатель новорожденной газеты, в редакционной статье на первой полосе объявлял, что «Покоритель» намерен «сообщать факты со всей доступной нам точностью и рассказывать правду, чего бы это ни стоило». Печать новоявленного издания осуществлялась под руководством завпроизводством Розы Фергусон, которая отнесла оригинальный макет, написанный от руки, в «Типографию Маерсона» в Вест-Оранже, чтобы там выполнили задачу – воспроизвели обе стороны листа двадцать четыре на тридцать шесть дюймов и оттиснули их на бумаге достаточно тонкой для того, чтобы складывать лист пополам, и вот из-за этой складки «Покоритель» родился на свет скорее похожим на подлинное новостийное издание (почти), нежели на отпечатанный на машинке и размноженный на мимеографе бюллетень домашнего изготовления. Пять центов за экземпляр. Никаких фотографий или рисунков, сверху какие-то поля для трафарета шапки, а помимо этого – лишь два крупных прямоугольника, заполненных восемью колонками убористых печатных букв, выписанных от руки почти одиннадцатилетним мальчиком, который всегда с трудом выравнивал буквы на строке, но, несмотря на некоторые колебания и кривизну их, результат оказался достаточно разборчивым, а общее производимое впечатление напоминало искренний, хоть и чуточку полоумный вариант листовки восемнадцатого века.

Статьи в количестве двадцати одной варьировались от подверсток в четыре строки до двух очерков на три колонки, и первой из них был гвоздь номера на первой полосе, с заголовком, гласившим: «ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ТРАГЕДИЯ. “ХИТРЕЦЫ” И “ГИГАНТЫ” УЕЗЖАЮТ ИЗ Н.-Й. НА ЗАПАДНОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ», – и включавшим в себя выдержки из интервью, взятых Фергусоном у различных членов семьи и друзей, причем самый яркий отклик поступил от его соученика, пятиклассника Томми Фукса: «Мне хочется покончить с собой. Осталась одна команда – “Янки”, а я ненавижу “Янки”. Что же мне теперь делать?» В очерке на задней странице рассматривался развивавшийся скандал в начальной школе Фергусона. Четырежды за последние полтора месяца учащиеся врезались в одну из двух кирпичных стен спортзала во время матчей в вышибалы, отчего происходили всплески количества подбитых глаз, сотрясений, а также разбитых черепов и лбов, и Фергусон ратовал за то, чтобы стены отделали матами, дабы предотвратить дальнейшие увечья. Собрав комментарии недавних жертв («Я гнался за мячом, – говорила одна жертва, – и не успел ничего сообразить, как уже отлетал от стены с пробитой головой»), Фергусон обратился к директору мистеру Джемсону, который согласился с тем, что ситуация вышла из-под контроля. «Я разговаривал с Советом по вопросам образования, – сказал он, – и они пообещали закрыть стены матами к концу месяца. А до тех пор – никаких вышибал».

Исчезнувшие бейсбольные команды и предотвратимые травмы головы, но еще и публикации о пропавших домашних питомцах, телеграфных столбах, поврежденных бурей, дорожных происшествиях, состязаниях по плевкам жеваной бумагой, «Спутнике» и состоянии здоровья президента, а также краткие извещения о текущих делах кланов Фергусонов и Адлеров, как то – «АИСТ ОПЕРЕЖАЕТ ГРАФИК!»: «Впервые в истории человечества младенец родился в назначенный день. В 11:53 вечера 29 декабря, всего за семь минут до того, как ее обгонят часы, миссис Франсис Голландер, 22 лет, из города Нью-Йорка разродилась своим первым ребенком, мальчиком 7 фунтов 3 унций по имени Стивен. Поздравляем, кузина Франси!» Или – «КРУПНЫЙ ШАГ ВВЕРХ»: «Мильдред Адлер недавно повысили с адъюнкт-профессора до полного профессора на Факультете английского языка Университета Чикаго. Она – один из ведущих мировых специалистов по викторианскому роману и опубликовала книги о Джордж Элиот и Чарльзе Диккенсе». А еще не забыть о врезке в рамочке в правом нижнем углу задней страницы, несшей название «Угол шуток Адлера», которую Фергусон намеревался публиковать на постоянной основе во всех выпусках «Покорителя», поскольку как же мог он пренебречь таким ценным ресурсом, как его дедушка, царь дурной шутки, который за годы рассказал Фергусону столько скверных анекдотов, что юный главный редактор счел бы себя недобросовестным, если бы хоть какими-то не воспользовался. Первый пример выглядел так: «Мистер и миссис Гупер ехали на Гавайи. Перед тем как самолет приземлился, мистер Гупер спросил у супруги, как правильно произносить слово Гавайи – Гавайи с г и в или Хауайи с х и у. “Не знаю, – ответила миссис Гупер. – Давай спросим у кого-нибудь, когда прилетим”. В аэропорту они заметили маленького старичка в гавайской рубашке. “Простите, сэр, – обратился к нему мистер Гупер. – Не могли бы вы подсказать нам, как правильно говорить, Гавайи или Хауайи?” Не моргнув глазом, старичок ответил: “Хауайи”. “Спасибо”, – сказали мистер и миссис Гупер. На что старичок ответил: “Усихда пжалста”».

Последующие номера вышли из печати в апреле и сентябре того же года, каждый лучше прежнего – ну, или так Фергусона уверяли его родители и родственники, а вот со школьными друзьями все было иначе, ибо после успеха первого номера, вызвавшего бурю в классе, на поверхность начало проступать сколько-то недовольства и враждебности. Закрытым мирком жизни в пятом и шестом классах управлял строгий набор правил и общественных иерархий, и, взяв на себя инициативу запустить «Покорителя мостовой», то есть осмелившись создать из ничего что-то, Фергусон, сам того не ведая, эти рамки переступил. Внутри этих границ мальчишки могли добиваться положения одним из двух способов: достигая успехов в спорте или самоутверждаясь как мастера проказ. Хорошие школьные оценки мало что значили, и даже какой-нибудь исключительный талант в искусстве или музыке почти не считался, поскольку таланты эти рассматривались как врожденные дары, биологические черты вроде цвета волос или размера ноги, а потому не вполне связывались с личностью, ими обладавшей, просто факты природы, независимые от человеческой воли. Фергусон всегда довольно-таки преуспевал в спорте, что позволяло ему не откалываться от других мальчишек и избегать ужасающей судьбы изгоя. Проказы ему наскучивали, но его анархическое чувство юмора помогало крепить репутацию парняги пристойного, пусть он и держался на расстоянии от необузданных выпендрежников, которые все выходные напролет засовывали бомбочки с краской в почтовые ящики, били уличные фонари и звонили с непристойными предложениями красивым девчонкам из класса постарше. Иными словами, Фергусон покамест лавировал успешно, не сталкиваясь ни с какими чрезмерными трудностями, его хорошие отметки не считались ни плюсом, ни минусом, его тактичный, неагрессивный подход к межличностным отношениям предохранял его от злости других мальчишек, а это означало, что в драках он почти не участвовал и постоянных врагов себе, похоже, не нажил, но тут, за несколько месяцев перед тем, как ему стукнуло одиннадцать лет, он решил, что хочет произвести какой-то всплеск, и выразилось это в самостоятельной публикации одностраничной газеты – и вдруг одноклассники его осознали, что в Фергусоне таится больше, чем они подозревали, что он на самом деле довольно умный молодой человек, не просто мальчишка, а мастер своего дела, и силы ума его хватает, чтобы выкинуть такой причудливый финт, как «Покоритель», а потому все двадцать два его соученика по пятому классу выложили свои никели на экземпляр первого номера, поздравили его с отличной работой, посмеялись над смешными оборотами, какими пестрели его статьи, а потом настали выходные, и к утру понедельника все уже перестали об этом говорить. Если бы «Покоритель» после того первого номера и закончился, Фергусона обошла бы стороной напасть, что, в итоге, обрушилась ему на голову, но откуда же он мог знать, что между просто умным и слишком умным есть разница, что от второго номера по весне часть класса начнет обращаться против него, поскольку номер этот докажет, что Фергусон слишком старается, старается чересчур сильно, а вот они стараются недостаточно, и значит это, что Фергусон – прилежный шустрик, а они всего-навсего ленивые, никчемные обалдуи? Девчонки по-прежнему были с ним, все до единой, но девчонки с ним и не состязались, это мальчишки начали ощущать напор Фергусонова прилежания, во всяком случае, трое или четверо, но Фергусон был слишком полон собственным счастьем и ничего не замечал – его чересчур захватило ощущение триумфа от того, что он закончил еще один номер, и он не задавался вопросом, отчего это Ронни Кролик и его банда хулиганья отказались покупать новое издание «Покорителя», когда он в апреле принес его в школу, думая – если он задумывался об этом вообще, – что им просто не хватает денег.

По мнению Фергусона, газеты были одним из величайших изобретений человечества, и он их любил с тех самых пор, как выучился читать. Рано поутру семь дней в неделю на парадных ступеньках дома возникал номер «Ньюарк Стар-Леджер» – приземлялся с приятным стуком как раз в тот миг, когда Фергусон выбирался из постели, швыряла его какая-то безымянная, незримая личность, которая никогда не промахивалась мимо цели, и к тому времени, как Фергусону исполнилось шесть с половиной, он уже начал принимать участие в утреннем ритуале чтения газеты за завтраком – он, кто силой воли заставил себя читать летом перелома ноги, кто с боем вырвался из тюрьмы собственной детской глупости и превратился в юного гражданина мира, теперь уже развитого настолько, чтобы все понимать, ну или почти все, кроме невразумительных вопросов экономической политики и представления о том, что создание большего количества ядерного оружия обеспечит длительный мир, и всякое утро он садился за стол завтракать с родителями, и каждый из них брался за свой раздел газеты, читали молча, потому что разговаривать в такую утреннюю рань очень трудно, а затем прочитанные тетрадки передавали друг дружке на кухне, полнившейся ароматами кофе и омлета, разогретого хлеба, жарящегося в тостере, масла, тающего на горячих ломтях этого хлеба. Для Фергусона началом всегда служили комиксы и спорт, странно привлекательная Ненси и ее друг Слагго, Джигс и его жена Магги, Блонди и Дагвуд, Битл Бейли, за которыми следовали последние известия от Мантла и Форда, от Конерли и Гиффорда, а затем уже – к местным известиям, национальным и международным новостям, статьям о кинофильмах и пьесах, так называемые жизненные очерки, – о семнадцати студентах колледжа, набившихся в телефонную будку, или тридцати шести «хот-догов», употребленных в пищу победителем поедательного состязания округа Эссекс, а когда истощались и эти, а до выхода в школу оставалось еще несколько минут, – рекламные и частные объявления. Дорогая, я тебя люблю. Вернись, пожалуйста, домой.

Притягательность газет совершенно отличалась от привлекательности книг. Книги были солидны и постоянны, а газеты – эфемерные, хлипкие мимолетности, выбрасываемые, как только их прочли, назавтра они заменялись другими, каждое утро – свежая газета для нового дня. Книги двигались вперед по прямой, от начала к концу, а вот газеты всегда были в нескольких местах одновременно, мешаниной единомоментности и противоречий со множеством историй, сосуществующих в пределах страницы, и каждая разоблачала иную грань мира, каждая утверждала мысль или факт, которые не имели ничего общего с теми, что размещались рядом, война справа, гонки с ложкой и яйцом слева, горящее здание сверху, встреча гёрлскаутов снизу, крупное и мелкое смешивалось воедино, что-то трагическое на странице 1, а фривольное – на странице 4, зимние паводки и полицейские расследования, научные открытия и рецепты десертов, смерти и рожденья, советы безнадежно влюбленным и кроссворды, пасы с тачдаунами и дебаты в Конгрессе, циклоны и симфонии, забастовки и трансатлантические полеты на воздушных шарах, утренняя газета обязательно должна была касаться каждого из этих событий на своих колонках черной, пачкающей типографской краски, и каждое утро Фергусон ликовал от всей этой пачкотни, ибо ею и был мир сей, чувствовал он, большая бурливая неразбериха с миллионом различного всякого, что происходит в нем каждый миг.

Вот что для него представлял собой «Покоритель»: возможность создать собственную мешанину мира в чем-то, похожем на полноценную газету. Не совсем, конечно, полноценную, всего-навсего грубое приближение в лучшем случае, но его любительский, детский вариант настоящего был по духу своему достаточно близок, чтобы произвести впечатление на друзей. Фергусон надеялся на подобный отклик, хотел, чтобы поворачивались головы и его в классе замечали, а теперь, когда желание исполнилось, он нырнул во второй номер со всевозрастающей уверенностью, с новой верой в силу собственного гения, и до того слепа стала та вера, что даже частичный бойкот Кроликом и его приятелями не сумел показать ему, что происходит. Лишь на следующее утро глаза его несколько приоткрылись. Одним из его ближайших друзей был Майкл Тиммерман – смышленый и популярный мальчишка, чьи оценки были даже лучше, чем у Фергусона, квазигероическая фигура на голову выше злых карликов вроде Ронни Кролика – так дуб высился над зарослями ядовитого плюща, поэтому, если Майкл Тиммерман отводит тебя в сторонку на игровой площадке перед началом уроков и говорит, что хочет с тобой поговорить, ты более чем счастлив его выслушать. В первых же словах он заявил, насколько хорошим считает «Покорителя», что Фергусону понравилось чрезвычайно, поскольку мнение лучшего спортсмена и ученого их класса весило больше чьего бы то ни было мнения, но затем Тиммерман продолжил: ему бы хотелось работать вместе с Фергусоном, он желает войти в состав редакции «Покорителя» и лично писать статьи, отчего хорошее издание станет еще лучше, как он чувствует, ибо слыханное ли дело – газета, состоящая из одного человека, в этом есть что-то странное и низкопробное, если все статьи пишет один-единственный репортер, и если Фергусон даст ему возможность и все сложится хорошо, как знать, в газете может оказаться со временем и три, четыре или пять журналистов, а если все немного скинутся, чтобы покрывать расходы на печать, возможно, «Покоритель» расширится до четырех или восьми страниц, и все в нем будет напечатано, и перестанет зависеть от жуткого почерка Фергусона, а оттого и начнет уже выглядеть как настоящая газета.

Ни к чему подобному Фергусон оказался не готов. «Покоритель» всегда планировался как концерт одного артиста, его персональное выступление, хорошо это или плохо, и больше ничье, и от мысли о том, чтобы делить сцену с другим мальчишкой, а с несколькими другими мальчишками и подавно, он заболевал несчастностью. Тиммерман удушал его своими замечаниями и предложениями, пытаясь выкрутить ему руки, чтобы он уступил власть над своей низкопробной портянкой с ее жуткими печатными буквами от руки, но как же Тиммерман не понимал, что он уже обо всем этом подумал, что даже умей он печатать, но не стал бы пользоваться печатной машинкой, потому что тогда все это бы выглядело не так и потому что ему не по карману было платить типографу – ведь ему всего одиннадцать лет, и он вместо этого выбрал писать от руки, а Тиммерман не знал об уговоре его матери с Маерсоном: она сделала ему скидку на портреты его троих детей в обмен на пользование его типографским оборудованием для воспроизведения факсимиле, так оно все и получилось, хотел он сказать Тиммерману, обмениваешься по бартеру, чтобы скостить расходы, и стараешься как можно лучше использовать то, что у тебя есть, и тут совсем не стоит складываться, чтобы выпускать так называемую настоящую газету, никакие пятеро мальчишек нипочем не соберут столько денег, чтобы на такое хватило, и будь Тиммерман не самым его большим другом, которым он восхищался, а кем-то другим, Фергусон бы сказал ему, чтоб не лез не в свое дело и основал бы собственную газету, раз у него столько блестящих идей, но Тиммермана он слишком уважал, чтоб высказать ему все, что у него на уме, не хотелось рисковать и оскорблять своего друга, и потому он предпочел выход труса и поднырнул, сказав: Давай я про это подумаю, а не дал ему ясный ответ «да» или «нет», надеясь, что со временем у Тиммермана эта новоявленная страсть к журналистике поугаснет и дело это через пару дней будет забыто.

Как большинство преуспевающих мальчишек, однако, Тиммерман не так легко сдавался или забывал. Весь остаток недели каждое утро он подходил к Фергусону на игровой площадке и спрашивал, принял ли тот решение, и каждое утро Фергусон старался дать ему отставку. Возможно, говорил он, может, это и хорошая мысль, но теперь весна, и у них не будет времени подготовить еще один номер до конца учебного года. Нынче мы оба заняты в Малой лиге, а ты себе не представляешь, сколько для этого нужно работать. Недели труда, месяцы труда. Столько работы, что я даже не знаю, хочу я этим заниматься дальше или нет. Оставь пока эту тему в покое, может, мы к ней вернемся где-нибудь летом.

Но Тиммерман на лето уезжал в лагерь, и вопрос ему хотелось решить прямо сейчас. Даже если следующий номер появится только осенью, ему нужно было знать, можно ли на это рассчитывать или же нет, и с какой это стати Фергусону так трудно решить, что делать? В чем тут загвоздка?

Фергусон понял, что его загнали в угол. Уже четыре дня подряд они торговались, и он понимал, что это не прекратится, пока он не даст ответа. Но какой ответ правильный? Если он скажет Тиммерману, что не хочет его, то, вероятно, потеряет друга. Если согласится на то, чтобы Тиммерман участвовал в газете, – будет презирать себя, что поддался. Чему-то в нем льстил этот энтузиазм Тиммермана к «Покорителю», а чему-то его друг начинал не нравиться: он теперь уже вел себя не как друг, а как сладкоречивый задира. Ну нет, не вполне задира, конечно, а вымогатель, а поскольку вымогатель у них в классе был самым могущественным и влиятельным человеком, Фергусону до ужаса не хотелось делать что-нибудь такое, что его бы обидело, поскольку если бы Тиммерман почувствовал, что Фергусон с ним обошелся как-то не так, он мог бы натравить на него весь класс, и жизнь Фергусона превратилась бы в неумолимое страданье на весь остаток учебного года. И все же не мог он позволить уничтожить «Покоритель» только ради поддержания мира. Что бы ни случилось, он все равно не выпрыгнет из собственной шкуры, и уж лучше ему превратиться в изгоя, чем утратить самоуважение. С другой стороны, гораздо лучше в изгоя не превращаться, если этого можно избежать.