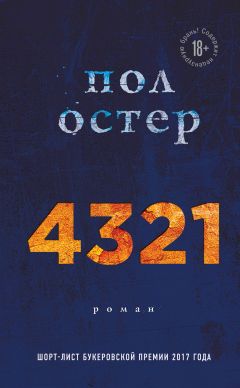

Читать книгу "4321"

Автор книги: Пол Остер

Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза

Возрастные ограничения: 18+

сообщить о неприемлемом содержимом

В аду он прожил весь учебный год, но природа этого ада и законы, им управлявшие, менялись от месяца к месяцу. Он предполагал, что все сведется в основном к колотушкам, к тому, что его будут бить, а он – по возможности давать сдачи, но крупные битвы на открытом воздухе на повестке дня не стояли, и хотя в первые недели занятий его частенько поколачивали, ему никогда не выпадало случая дать сдачи, потому что все, что ему прилетало, прилетало без предупреждения: откуда ни возьмись на него пер какой-нибудь мальчишка, лупил по руке, или по спине, или по плечу и тут же убегал, не успевал Фергусон отреагировать. Удары болезненные, нападения исподтишка – на один укус, пока никто не смотрит, мальчишка всегда какой-нибудь новый, девять разных мальчишек из одиннадцати прочих его одноклассников, словно все они сговорились и выработали стратегию заблаговременно, а как только Фергусон получил свои девять ударов от девяти разных мальчишек, бить его прекратили. После этого оставался ноль внимания, фунт презрения, те же девятеро отказывались с ним разговаривать, делая вид, будто не слышат Фергусона, если он открывал рот и что-то произносил, смотрели на него с тупыми безразличными лицами, прикидываясь, будто он невидимка, капля ничто, растворяющаяся в пустом воздухе. Затем настал период сбивания его наземь – старый трюк, когда один мальчишка становится у тебя за спиной на четвереньки, а другой сильно пихает спереди, резким движением, от которого теряешь равновесие, – и вот Фергусон кувыркался назад через спину присевшего мальчишки и далеко не раз ударялся оземь головой, а в этом же не только бесчестье того, что тебя снова застали врасплох, – это и больно. Столько веселья, столько смеха за его счет, а мальчишки были так коварны и ловки, что мистер Блази, похоже, ни разу ничего так и не заметил. Изуродованные рисунки, исчирканные домашки по математике, пропадающие школьные обеды, мусор у него в шкафчике, отрезанный рукав школьного пиджака, снег в галошах, собачья какашка в парте. Зима была временем розыгрышей, горькая пора гадостей под крышей и всеуглубляющегося отчаяния, а затем, через пару недель после его двенадцатого дня рождения, лед растаял и начался новый раунд колотушек.

Если б не девчонки, Фергусон бы точно развалился на куски, но ни одна из двенадцати девчонок в классе не ополчилась на него, а кроме них были и двое мальчишек, которые отказались участвовать в травле: жирный и слегка придурковатый Энтони Делукка, известный под разнообразными кличками Щекастый, Жирик и Жмяк, – он всегда смотрел на Фергусона снизу вверх, и его в прошлом частенько доставали Кролик и компания, – и новенький, Говард Мелк, тихий, интеллигентный пацан, летом переехавший в Вест-Оранж из Манхаттана, – этот пока лишь на ощупь разбирался в том, как все устроено в предместном захолустье. По сути, большинство учеников осталось в лагере Фергусона, и, поскольку он был не один, хотя бы не совсем уж одинок, ему удавалось выстоять, поскольку держался он трех своих главных принципов: никто не должен видеть, как он плачет, никогда не давать сдачи в раздражении или гневе и никогда ни словом не обмолвливаться обо всем этом никому из взрослых, в особенности родителям. Дело это было, конечно, жестокое и деморализующее, бессчетные слезы проливались по ночам в подушку, он яростно, все более изощренно грезил о возмездии, надолго проваливался в скалистые пропасти меланхолии, впадал в нелепое умственное неистовство, где видел, как прыгает с вершины «Эмпайр-Стейт-Билдинга», произносил безмолвные филиппики против несправедливости того, что с ним происходит, под судорожный, отчаянный барабанный бой презрения к себе, в тайной убежденности, что он заслуживает наказания, поскольку сам на себя навлек весь этот ужас. Но то происходило наедине с собой. На людях же он вынуждал себя быть жестким, сносил удары, даже не пикнув от боли, не обращая на них внимания так, как не обращают внимания на муравьев на земле или погоду в Китае, от всякого нового унижения уходил так, словно победил в какой-то космической борьбе добра со злом, сдерживал в себе любое выражение горечи или расстройства, ибо знал, что за ним наблюдают девчонки, и чем храбрее противостоял он своим обидчикам, тем мощнее девчонки принимали его сторону.

Все это было так сложно. Теперь им было по двенадцать лет – ну или, того и гляди, исполнится двенадцать, и некоторые мальчишки и девчонки уже начинали разбиваться на парочки, старая пропасть между полами сузилась до того, что мужское и женское оказалось чуть ли не на общей почве, вдруг пошли разговоры о постоянных дружочках и подружках, о том, что кто-то с кем-то «ходит», почти каждые выходные устраивались вечеринки с танцами и игрой «в бутылочку», и те же мальчишки, кто еще год назад мучили девчонок тем, что дергали их за волосы и щипали за руки, теперь предпочитали с ними целоваться. Но все равно мальчишка номер один, Тиммерман, выковал романтический союз с девчонкой номер один, Сюзи Краусс, и они вдвоем правили всем классом как эдакая королевская чета, мистер и мисс Популярность-1959. Фергусону на руку было то, что они с Сюзи дружили с детского сада, и она руководила силами анти-травли. Когда они с Тиммерманом стали к концу марта ходить вместе, атмосфера начала несколько меняться, и совсем немного погодя Фергусон заметил, что на него нападают гораздо реже – и делает это гораздо меньше мальчишек. Вслух ничего не произносилось. Фергусон подозревал, что Сюзи предъявила своему возлюбленному ультиматум: хватит мучить Арчи, или я уйду, – а поскольку Тиммерману было интереснее ухлестывать за Сюзи, чем ненавидеть Фергусона, он и сдал назад. К Фергусону он по-прежнему относился с презрением, но прекратил пускать против него в ход кулаки и больше не портил его имущество, а раз Тиммерман вышел из Банды Девятерых, несколько других мальчишек ее тоже бросили, поскольку Тиммерман был их вожаком, и они во всем следовали ему, поэтому на два с половиной последних месяца занятий у Фергусона осталось всего четверо мучителей, Кролик и его банда имбецилов, и хотя получать от этой четверки приятным не казалось, было это гораздо лучше, чем огребать от девятерых. Сюзи не признавалась ему, разговаривала она с Тиммерманом или нет (протокол требовал, чтобы по этому поводу она из верности своей любви хранила молчание), но Фергусон был почти уверен, что разговаривала, и так благодарен был он Сюзи Краусс и ее благородному бойцовскому сердцу, что начал томиться по тому дню, когда она бросит наконец Тиммермана и ему откроется простор для того, чтобы самому попытать с нею счастья. Об этом думал он непрерывно все первые недели весны, решив, что, вероятно, лучше всего будет начать с приглашения провести с ним субботний день в отцовом теннисном центре, где он мог бы ей все показать и заодно продемонстрировать, насколько хорошо он знает, как там все устроено изнутри, что, несомненно, произведет на нее впечатление и создаст у нее нужный настрой для поцелуя, а то и нескольких поцелуев, а если и не для поцелуя, то хотя бы для того, чтобы им подержаться за руки. С учетом летучести таких подростковых романов в том углу нью-джерсейских предместий, где средний союз длился всего две-три недели, а два месяца парности считались эквивалентом десяти лет брака, со стороны Фергусона вовсе не было неразумно надеяться, что такая возможность представится ему еще до окончания учебного года и роспуска всех школьников на лето.

А тем временем он положил глаз на Глорию Долан – красивее Сюзи Краусс, но быть с нею оказалось не так восхитительно, мягкая, усидчивая душа по сравнению со стремительной, искрометной Сюзи, и все же Фергусон положил на нее глаз, поскольку обнаружил, что Глория положила глаз на него, вполне буквально – смотрела на него, когда думала, что он на нее не смотрит, и сколько же раз за последний месяц замечал он, как в классе из-за своей парты она пялится на него, когда мистер Блази отворачивался от учеников, чтобы решить на доске очередную задачку по математике, и уже не обращает внимания на белые меловые цифры, а вместо этого разглядывает Фергусона так, словно Фергусон вдруг стал предметом ее живейшего интереса, и теперь, раз сам он этот интерес осознавал, то и Фергусон начал отворачивать голову от доски, чтобы посмотреть на нее, и все чаще и чаще взгляды их встречались, а всякий раз, когда такое происходило, они друг дружке улыбались. На том рубеже своего путешествия по жизни Фергусон еще дожидался своего первого поцелуя, первого поцелуя от девчонки, поцелуя истинного, в отличие от подложных поцелуев матерей, бабушек и двоюродных сородичей женского пола, поцелуя пылкого, эротичного поцелуя, такого, что зайдет гораздо дальше простого прижатия губ к губам и отправит его в полет по доселе неизведанным местностям. К такому поцелую он был готов, думал о нем еще с поры до своего дня рождения, в последние несколько месяцев они с Говардом Мелком не раз и подолгу обсуждали этот вопрос, а теперь, когда они с Глорией Долан обменивались на уроках тайными улыбками, Фергусон решил, что Глория станет первой, ибо все до единого признаки указывали на неизбежность того, что она станет первой, и так оно и вышло, вечером в пятницу в конце апреля, покуда происходило сборище дома у Пегги Гольдштейн на Мерривуд-драйве, когда Фергусон вывел Глорию на задний двор и поцеловал ее, а поскольку она поцеловала его в ответ, целовались они довольно долго, гораздо дольше того, что он себе воображал: быть может, целых десять или двенадцать минут, – и когда Глория скользнула языком ему в рот на четвертой или пятой минуте, всё вдруг изменилось, и Фергусон понял, что живет он отныне в новом мире, а в старый мир – больше ни ногой.

Помимо изменивших жизнь поцелуев с Глорией Долан, другой хорошей штукой в том унылом году была углублявшаяся дружба с новеньким – Говардом Мелком. Способствовало то, что Говард приехал из другого места, что вышел на сцену в то первое злополучное утро нового учебного года без предвзятости или предрассудков касаемо того, кто тут кто или кто кем должен быть, что он купил третий номер «Покорителя мостовой» в первые же несколько минут после того, как оказался на игровой площадке, и с удовольствием просматривал его содержимое, когда увидел, как на мальчишку, который только что продал ему газету, напали Тиммерман и прочие, а поскольку отличить хорошее от плохого он умел, то немедленно взял сторону Фергусона и затем держался за Фергусона с первого же дня, а потому часто подвергался нападениям и сам – за то, что он друг Фергусона, и двое мальчишек очень сблизились: каждый оказался бы в полном одиночестве, если б не другой. Отщепенцы шестого класса – и потому друзья, а не прошло и месяца – лучшие друзья.

Говард, не Гови – подчеркнуто не Гови. Мелк по фамилии, но отнюдь не мелкий по размерам, лишь на крохотную долю дюйма ниже Фергусона и уже начинал округляться, уже не тщедушная детка, но неуклонно крепнущий подросток, плотный и сильный, физически бесстрашный, спортсмен-камикадзе, который свои посредственные способности компенсировал несгибаемым воодушевлением и усилиями. Остроумный и добрый, учился он быстро и обладал талантом хорошо справляться под нажимом, превосходя даже Тиммермана по результатам стопроцентных контрольных, читал книги, как и Фергусон, начинал интересоваться политикой, как и Фергусон, а еще у этого мальчишки был чудесный дар к рисованию. Из-под карандаша, который он всегда носил в кармане, выходили пейзажи, портреты и натюрморты почти фотографической точности, а еще – карикатуры и комиксы, чей юмор коренился в неожиданных шуточках, основывался на словах, вырванных из своих привычных ролей, поскольку звучали они, как другие, не связанные с этими слова, например, рисунок, озаглавленный «Он по воздуху мчит, паря в простоте»[13]13

Парафраз первой строки популярной песни «The Flying Trapeze» (1867) английских композитора Гэстона Лайла и певца Джорджа Лейбурна, вдохновленной акробатом Жюлем Леотаром.

[Закрыть]: изображался на ней мальчик, летящий по небу в заглавной букве Т, а позади него барахтались прочие мальчишки в других буквах алфавита, – или же Фергусонова любимая картинка, где Говард превратил тошноту в новый вид растительности, рисунок нес заголовок «Сад мистера Пинского»: сверху ряд вишневых деревьев, аккуратно подписанный «Вишни», ниже ряд черешен, аккуратно подписанный «Черешни», а внизу – ряд фонтанчиков рвоты, аккуратно подписанный «Тошни». Какой тонкий и забавный замысел, считал Фергусон, и какой тонкий слух – уловить в слове нечто иное, но еще больше уха тут засчитывался глаз, глаз, соединенный с рукой, поскольку результат и вполовину не был бы так действен, если бы рвота, бившая из земли, не была так здорово нарисована, ибо у Говарда она была просто божественна, изображена так точно и аккуратно, как Фергусон не видел ни разу в жизни.

Отец Говарда преподавал математику и перевез Мелков в Нью-Джерси, поскольку ему предложили новую должность заведующего отделом студентов в Монклерском педагогическом институте штата. Мать Говарда работала редактором в женском журнале «Очаг и дом», а это значило, что на работу она ездила в Нью-Йорк пять дней в неделю и редко возвращалась в Вест-Оранж до темна, а поскольку у Говарда еще имелись двадцатилетний брат и восемнадцатилетняя сестра (оба они учились в колледже), обстоятельства его были примечательно похожи на Фергусоновы – по факту единственный ребенок, возвращавшийся после школы в пустой дом. Очень немногие женщины в предместьях в 1959 году работали, но и у Фергусона, и у его друга матери были отнюдь не только домохозяйками, а следовательно, обоим пришлось стать независимее и увереннее в себе, чем большинству их соучеников, и теперь, когда им исполнилось по двенадцать лет и они во весь опор неслись к своим подростковым воротам, то, что им обоим предоставлялись широкие просеки безнадзорного времени, оказывалось преимуществом, поскольку в этот период жизни родители – уж точно самые неинтересные люди на свете, и чем меньше иметь с ними дела, тем лучше. Стало быть, они могли после школы ходить к Фергусону домой и включать телевизор, чтобы посмотреть «Американскую эстраду» или «Кино за миллион долларов», не опасаясь, что их отчитают за пустую трату последних драгоценных часов дневного света на то, чтобы сидеть взаперти в такой прекрасный денек. Дважды в ту весну им даже удавалось уговорить Глорию Долан и Пегги Гольдштейн пойти домой вместе с ними и устроить там в гостиной танцевальную вечеринку на четверых, а раз Фергусон и Глория к тому времени уже стали матерыми целовальщиками, их пример вдохновил Говарда и Пегги на попытку их собственного посвящения в сложное искусство стыковки языками. В иные дни они ходили домой к Мелку, твердо зная, что им не помешают и не станут за ними шпионить, когда они открывают нижний ящик письменного стола Говардова брата и вытаскивают пачку журналов с девчонками, которую тот держал там под невинным прикрытием учебника по химии для старших классов. За этим следовали долгие беседы о том, у какой голой женщины там самое прелестное личико или самое привлекательное тело, производились сравнения натурщиц в «Плейбое» и их же в «Дженте» и «Свонке», глянцевые, хорошо освещенные цветные фотоснимки квазиневозможных на вид женщин «Плейбоя» в отличие от более грубых, зернистых изображений в журналах подешевле, вылизанные всеамериканские молодые красотки и распутницы постарше, более похотливые, с жесткими лицами и отбеленными волосами, а цель дискуссии всегда была выяснить, кто из них больше тебя возбуждает и с какой из женщин ты бы скорее занялся любовью, как только тело твое станет способно на настоящий секс, а это в данный момент оставалось несбыточным ни для одного, ни для другого, но теперь уже оставалось недолго, может, еще полгодика, может, год, и они наконец заснут однажды вечером, а наутро проснутся и обнаружат, что стали мужчинами.

Фергусон отслеживал изменения в собственном теле с тех самых пор, когда на нем появился первый признак неотвратимой мужественности – в виде единственного волоска, выросшего у него в левой подмышке, когда ему было еще десять с половиной лет. Он знал, что это означает, и удивился, поскольку казалось, что появился этот волосок слишком рано, и он в тот миг еще не был готов попрощаться с собой-мальчиком, принадлежавшим ему с самого рождения. Волосок он счел уродским и нелепым – незваный гость, присланный некой чуждой силой, чтобы испортить ему доселе незапятнанную личность, – а потому выдернул его. Однако через несколько дней тот вернулся – вместе со своим братом-близнецом, который возник там на следующей неделе, а затем оживилась и правая подмышка, и прошло совсем немного времени, как отдельные прядки уже стали неразличимы, волоски превратились в гнезда волос, и к его двенадцати годам они уже были постоянным фактом его жизни. Фергусон с ужасом и зачарованностью наблюдал, как преображаются и другие участки его тела, почти что невидимый светловатый пушок на ногах и руках потемнел, погустел и стал изобильнее, в некогда гладком низу живота возникла лобковая поросль, а затем, едва ему сравнялось тринадцать, между носом и верхней губой у него начал зарождаться гадостный черный пух, настолько отвратительный и уродующий, что однажды утром он его сбрил отцовой электробритвой, а когда две недели спустя он снова отрос, сбрил его опять. Ужас заключался в том, что происходившее с ним не было в его власти, что тело его превратилось в площадку для эксперимента, проводимого каким-то сбрендившим шутником-ученым, и пока волосы продолжали размножаться по все большим участкам его кожи, он не мог не думать о Человеке-волке, герое того жуткого фильма, который они посмотрели с Говардом однажды вечером еще осенью по телевизору, о превращении обычного человека в чудовище с мохнатой мордой: как Фергусон теперь это понимал, то была притча о беспомощности, какую человек испытывает при своем половом созревании, ибо тогда ты просто обречен стать тем, кем стать за тебя решили твои гены, и пока процесс этот не завершится, ты понятия иметь не будешь, что именно принесет тебе каждый следующий день. В том-то и был весь ужас. Но вместе с ужасом присутствовала и завороженность, знание, что сколь долго бы это ни заняло, каким бы длительным ни было это путешествие, оно в итоге приведет тебя в царство эротического блаженства.

Беда была лишь в том, что Фергусон по-прежнему ничего не знал о самой природе этого блаженства, и как бы ни старался он вообразить, что станет чувствовать его тело в корчах оргазма, воображение неизменно подводило Фергусона. Его первые двузначные годы заполнены были слухами и пересудами, а отнюдь не крепкими фактами, таинственными, неподтвержденными историями мальчишек, у кого были братья-подростки постарше, кто ссылался на немыслимые судороги, связанные с достижением эротического блаженства, пульсирующие потоки мутно-белой жидкости, фонтаном бьющие у тебя из пениса, к примеру, которым как-то удавалось покрывать по воздуху расстояния в несколько футов или даже ярдов, – так называемое семяизвержение, каковое всегда сопровождалось тем желанным ощущением блаженства, которое брат Говарда Том описывал как лучшее чувство на свете, но когда Фергусон нажал на него, требуя больше подробностей и точного описания того, каково это чувство, Том ответил, что он даже не знает, с чего начать, это слишком трудно облечь в слова, и Фергусону просто придется дождаться, когда оно придет к нему самому, а такой ответ раздражал – он никак не развеял невежества Фергусона, и хотя некоторые технические понятия были теперь ему знакомы, к примеру, слово семя, это такое липкое вещество, что выстреливает из тебя и несет в себе сперматозоиды, которые нужны для производства младенцев, если кто-то это слово употреблял при нем, Фергусон неизменно думал о судне, полном матросов, торговых моряков, одетых во млечные, белые формы, как они сходят на берег с какого-нибудь сейнера и направляются прямиком в сомнительные бары, выстроившиеся возле порта, чтобы заигрывать в них с полуголыми женщинами и вместе с другими просоленными морскими волками горланить пьяные матросские песни, пока одноногий дядька в полосатой рубахе выжимает мелодию из своей древней концертины. Бедный Фергусон. Ум его был не в ладу с собой, а поскольку он до сих пор не мог себе представить, что все эти слова на самом деле значат, мысли его обычно метались в несколько сторон сразу. Сейнер вскоре превращался в семь я, а мгновенье спустя он уже воображал, как они, вслепую держась друг за друга, заходят в шумный бар.

Ясно было, что главным участником этой драмы была его промежность. Либо, если прислушаться к терминологии древних иудеев, его чресла. Иными словами – его причинные места, которые в медицинской литературе, как правило, звались гениталиями. Ибо сколько он самого себя помнил, ему всегда было приятно трогать себя там, возиться со своим пенисом, пока никто не смотрит, по ночам в постели или рано утром, например, играть этим плотским отростком, пока тот не вздымался жестко в воздух, увеличиваясь в размерах в два, три, а то и четыре раза, и вот с этой поразительной мутацией по всему его телу начинало растекаться некое зарождавшееся наслаждение, особенно в нижней части тела, какой-то бесформенный нахлыв чувства, какое еще не было блаженством, но уже намекало, что настанет такой день, когда этого блаженства можно будет достичь подобным видом трения. Теперь уже Фергусон рос неуклонно, с каждым утром тело его казалось немного крупнее, чем накануне, а рост его пениса не отставал от всего остального в нем, это больше не была птичка-кочерыжка, как в детстве-до-волос, а все более внушительный отросток, у которого ныне, казалось, появился собственный мозг – отросток этот удлинялся и отвердевал при малейшей провокации, особенно в те дни, когда они с Говардом изучали журналы Тома с голыми девушками. Учились они теперь уже в средней школе, и однажды Говард пересказал анекдот своего брата.

Учитель естествознания спрашивает у своих учеников: Какая часть тела может вырастать до своего шестикратного размера? И показывает на мисс Макгилликадди, а та вместо ответа на вопрос заливается румянцем и закрывает лицо руками. Учитель после этого вызывает мистера Макдональда, и тот быстро отвечает: Зрачок в глазу. Правильно, говорит учитель, затем поворачивается к покрасневшей мисс Макгилликадди и обращается к ней с раздражением, граничащим с презрением. Должен сказать вам три вещи, барышня, говорит он. Первое: вы не выполнили домашнее задание. Второе: у вас очень грязный и нездоровый ум. И третье: в жизни вас ждет множество жестоких разочарований.

Стало быть – не в шесть раз, даже после того, как он полностью вырастет. Есть пределы у того, чего можно ждать от будущего, но каковы бы ни были точные размеры, каков бы ни был зазор между мягким расслабленным состоянием и жесткой готовностью, увеличения этого будет довольно для каждого дня[14]14

Мф. 6:34.

[Закрыть], и для ночи того дня, и для всех ночей и дней, что воспоследуют.

Старшие классы несомненно превосходили среднюю школу, в которой он пробыл пленником последние семь лет, и, поскольку в конце каждого пятидесятиминутного урока по коридорам носилась тысяча с лишним учащихся, ему уже не приходилось терпеть удушающую сокровенность в узилище класса из двадцати трех или двадцати четырех одних и тех же людей с понедельника по пятницу и с начала сентября до конца июня. Банда Девятерых теперь отступила в прошлое, и даже Кролик и трое его прихлебателей, в общем и целом, скрылись с глаз, поскольку дорожки Фергусона теперь редко пересекались с их тропами. Тиммерман еще присутствовал – был одноклассником Фергусона по четырем предметам, но двое мальчишек сосуществовали мирно лишь благодаря тому, что оба из кожи вон лезли, лишь бы не обращать друг на друга внимания: такой тупик в отношениях был отнюдь не счастливым, но и невыносимым он не был. Что еще лучше, Тиммерман и Сюзи Краусс расстались, как Фергусон и надеялся, а поскольку сам Фергусон за лето утратил связь с Глорией Долан, его первая подружка по поцелуям ныне положила глаз на смазливого Марка Коннелли, что Фергусона разочаровало, но целиком и полностью не раздавило, раз теперь ему открылся путь броситься за Сюзи Краусс, девчонкой, о которой он мечтал в шестом классе, и он взял быка за рога – однажды вечером на первой неделе занятий позвонил ей, что привело к визиту в теннисный центр его отца в субботу днем, что, в свою очередь, привело к их первому поцелую в следующую субботу и множеству других поцелуев в последующие пятницы и субботы на протяжении нескольких месяцев, а затем расстались и они, ибо Сюзи пала в объятия вышеупомянутого Марка Коннелли, который проиграл Глорию Долан мальчику по имени Рик Бассини, а Фергусон стал сохнуть по все более привлекательной Пегги Гольдштейн, которая сколько-то времени назад порвала с Говардом, но лучший друг Фергусона оправился от этого с сердцем своим в целости и сохранности, и теперь это самое сердце предлагал веселой и кипучей Эди Кантор.

Так оно все и продолжалось весь год эфемерных влюбленностей и карусельных романчиков, который также стал годом, когда все больше и больше его друзей являлось в школу со скобками на зубах, и годом, когда все начали тревожиться из-за своей скверной кожи. Фергусон ощущал, что ему повезло. Пока что на лицо его напало всего три или четыре умеренных вулкана, которые он выдавил при первой же возможности, а родители его решили, что зубы у него и так ровные, и подвергать его испытаниям ортодонтии не стали. Мало того, они настояли на том, чтобы он поехал в лагерь «Парадиз» еще на одно лето. Сам он предполагал, что в тринадцать лет для лагеря, возможно, он слишком взросл, а потому на рождественских каникулах спросил у отца, нельзя ли ему июль и август поработать в теннисном центре, но отец рассмеялся на это и сказал, что на работу времени у него будет достаточно и потом. Тебе нужно больше быть на свежем воздухе, Арчи, сказал ему отец, бегать с мальчишками твоего возраста. А кроме того, документы, разрешающие тебе работать, ты получишь только в четырнадцать лет. Раньше в Нью-Джерси нельзя, а ты же не хочешь, чтобы у меня были неприятности из-за того, что я нарушил закон, правда?

В лагере Фергусон был счастлив. Он там всегда бывал счастлив, и приятно было воссоединиться со своими летними друзьями из Нью-Йорка – с полудюжиной городских мальчишек, которые ездили в лагерь из года в год, как и он сам. Он получал удовольствие от вечного сарказма и юмора их, тараторящих и жизнерадостных, – это часто напоминало ему о том, как в кино о Второй мировой войне друг с другом разговаривают американские солдаты, – от их комического, остроумного трепа, от настоятельной потребности никогда ничего не принимать всерьез, любую ситуацию превращать в повод для следующей шутки или брошенной в сторону насмешки. Несомненно, было что-то восхитительное в том, чтобы нападать на саму жизнь с таким остроумием и непочтительностью, но также временами это могло становиться и утомительным, и когда бы Фергусон ни осознавал, что с него хватит словесных кунштюков своих товарищей по жилью, он начинал скучать по Говарду, который был далеко, на молочной ферме своих тети и дяди в Вермонте, где проводил каждое лето, и потому принимался писать ему письма на тихом часе после обеда, множество коротких и длинных писем, в которых излагал все, что приходило ему в этот миг в голову, поскольку Говард был единственным человеком на свете, на кого он мог все это вывалить, единственным, кому не боялся доверять и поверяться, особенным, безупречным другом, с кем он мог делиться всем, от критики других людей и замечаний о прочитанных книгах до размышлений о том, как трудно не пукать на людях, и мыслей о боге.

Всего таких писем получилось шестнадцать, и Говард хранил их в квадратной деревянной коробке – не выбрасывал даже после того, как вырос и начал взрослую жизнь, потому что тринадцатилетний Фергусон, его друг с ровными зубами и сияющей физиономией, основатель давно уже не существующего, но не позабытого «Покорителя мостовой», мальчик, в шесть лет сломавший себе ногу, пропоровший стопу в три и чуть было не утонувший в пять, кто вытерпел поношенья Банды Девяти и Банды Четырех, кто целовал Глорию Долан, Сюзи Краусс и Пегги Гольдштейн, кто считал дни до того, как ему будет можно вступить в царство эротического блаженства, кто предполагал, рассчитывал и принимал совершенно как должное, что перед ним еще много лет жизни, до конца лета не дожил. Именно поэтому Говард Мелк сохранил эти шестнадцать писем – они были последними следами присутствия Фергусона на этой земле.

«Я больше не верю в Бога, – писал тот в одном. – По крайней мере – в Бога иудеев, христиан и любой другой религии. Библия утверждает, что Бог создал человека по образу своему. Но Библию написали люди, правда же? А это значит, что человек создал Бога по своему образу. Что, в свою очередь, означает, что Бог за нами не присматривает, и уж точно ему плевать, о чем люди думают, чем занимаются или что чувствуют. Если б ему вообще было до нас какое-то дело, он бы не сотворил мир с таким количеством ужасных вещей в нем. Люди б не сражались в войнах, не убивали друг друга и не строили концентрационные лагеря. Они б не врали, не жульничали и не воровали. Я не утверждаю, что Бог мира не создавал (это ни одному человеку не под силу!), но как только работа закончилась, он распался на атомы и молекулы Вселенной и бросил нас разбираться друг с дружкой».

«Я рад, что Кеннеди выиграл выдвижение, – написал он в другом письме. – Мне он нравился больше, чем другие кандидаты, и я уверен, что осенью он одолеет Никсона. Не знаю, почему я так уверен, но трудно себе представить, что американцы захотят себе в президенты человека с кличкой Хитрый Дик».

«У меня в хижине шесть других мальчишек, – писал он в еще одном письме, – и трое из них уже такие взрослые, что могут “делать это”. Они дрочат в постелях по ночам и рассказывают всем нам, как им от этого хорошо. Два дня назад устроили, как они это назвали, круговую дрочку и пустили нас посмотреть, поэтому я наконец увидел, как выглядит эта штука и как далеко пуляет. Она не молочно-белая, а как бы сливочно-белая такая, вроде майонеза или тоника для волос. Потом у одного из трех царей дрочки, здорового парня по имени Энди, встал снова, и он сделал такое, что поразило и меня, и всех остальных. Он нагнулся и стал сосать собственный хер! Я вообще не думал, что человек на такое способен. Ну то есть как можно быть таким гибким, чтобы изогнуть собственное тело в такую позу? Сам я попробовал так вчера утром в умывальне, но ртом даже близко до своего хера не дотянулся. Тем лучше, наверное. Не хотелось бы ходить и считать себя хуесосом, правда? Но все равно, до чего странно было на это смотреть!»