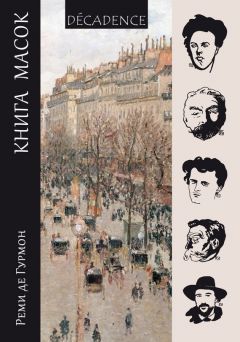

Текст книги "Книга масок"

Автор книги: Реми Гурмон

Жанр: Литература 19 века, Классика

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 11 (всего у книги 17 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]

Камиль Моклер

МОКЛЕР – человек дедукций и логических выводов. Интеллектуально он созрел так же рано, как Морис Баррес, человек медленного роста, или Шарль Морис, человек запутанного и сложного, как лабиринт, развития. Тонкий и чуткий, гибкий, как вершина сосны, он откликается на веяние времени с горделивой простотой. Можно изобразить его еще иначе: пастухом идей, который бдит над ними, над их ростом, укорачивает их, насыщает лучшим содержанием и, наконец, скликает вместе в гармоничные массы. Он любит их: это его призвание.

Моклера обыкновенно называют учеником Барреса. Он учился и у Малларме, и у Метерлинка. Он был последователем многих течений в искусстве, многих философских систем, всех новых приемов жить и мыслить. Никто страстнее его не искал цветка, которого нельзя сорвать, цветка, которым можно только любоваться, ароматного цветка, который всегда носится перед глазами. Если он воспевает мечту, если он проповедует силу – это значит, что на своих тревожных прогулках он на берегу зеленого пруда увидел голубые ирисы или двух быков, сцепившихся рогами. На последнюю встречу он переносит все, что накопилось в душе его нежного. При этом он рискует сбить с толку всех, кто выслушивает его сегодняшние признания, не забыв вчерашних. Своим страстям он отдается немного по-женски, со всею искренностью. Он забывает все на свете. Он ложится у ног того самого идола, который завтра же им будет низвержен.

Думается мне, что это разнообразие жестов при одном и том же идеальном настроении чрезвычайно характерно для человека, которому судьба подарила беспокойную жизнь, наградила чувствами настолько утонченными, что их волнует малейший шорох, тончайший запах, самое слабое мерцание света. Уверенность имеет свою прелесть, но и беспокойство не безобразно. Оно говорит об оригинальном уме, уме пчелы, собирающей мед, в отличие от той пчелы, которая строит улей.

Моклер наделен выдающимся умом. Нет такой идеи, которую он не мог бы понять, с которою не мог бы слиться. С необыкновенным изяществом он все примеривает к самому себе. Все идеи точно выкроены по его фигуре. В этом есть что-то волшебное. Можно подумать, что, как крестная мать Золушки, он владеет даром одним своим прикосновением все преображать в предметы, необходимые для данной минуты. Он коснулся всего, и изо всего извлек для себя выгоду.

Ум его чист. Я хочу сказать, что он не сенсуалист, что определение Локка к нему не применимо. Идеи не только не приходят к нему путем чувства, но, наоборот, при их разработке чувства играют у него второстепенную роль. Чаще всего он их получает готовыми ростками, а не семенами. Но попадая на прекрасную почву, они хорошо принимаются, зеленеют, приносят плоды. И в урочный час он собирает обильную жатву.

Мне кажется, что, отдаваясь более мысли, чем жизни, он с особенной охотой думает о фразах, об афоризмах, а не о поступках и настроениях. Он любит утвердительную форму рассуждения. Сложности привлекают его не потому, что ему хочется распутать их клубок, а потому, что ему приятно разгадывать их смысл. Жизнь полна противоречий. Он запоминает одно из них и только его комментирует. Он владеет даром все упрощать, ибо ум его отличается последовательностью. Это свойство позволяет ему браться за такие темы, само название которых представляет из себя что-то экстравагантное. Так, например, у него есть произведение под названием «Психология Тайны», причем все логически сводится у него к единству личного Я. Литературные развлечения подобного рода объясняются его стремлением все понять. Но разрешить вопрос это не то же, что говорить о нем. Когда Метерлинк писал «Parole Intérieure»[179]179

«Внутренняя речь» (фр.)

[Закрыть], он зажег несколько новых звезд во тьме, которою окутано движение наших душ. Моклер, наоборот, своими положительными утверждениями разбил самую тайну. Разница очевидная: один созерцает сквозь ум, другой делает логические выводы. Метерлинк углубляет колодцы, Моклер старается поднять их дно. Какая из двух работ приносит нам больше пользы? Это зависит от того, томит ли нас жажда, или она уже утолена.

Требуется большая тонкость и логичность, чтобы, ломая инерцию претенциозных и бесформенных фраз, придавать им характер психологического коленопреклонения, смиренного или грациозного. Из такой борьбы Моклер всегда выходит победителем. Даже символизм он превращает в систему простых намеков, в мост из лиан, переброшенный над бездной пустоты и соединяющий абстрактное с конкретным. Эти связующие сплетения из лиан – один из излюбленных методов диалектики Моклера. Известным словам он старается придать непривычное значение – и это ему всегда удается. Но этот мост не достигает мира Нирваны. Он смело и красиво перекинут над потоком идей, кипящих в глубинах бездны. Перегнувшись через перила моста, Моклер смотрит и мечтает.

Сладострастие, которое есть не что иное, как порок, как некоторое умаление личности, он старается превратить в добродетель, в религию (это не особенно ново), в искусство, несколько злоупотребляя значением этого слова. «Сладострастье – это древняя радость человечества. Оно причастно к искусству, задевает наши желания, то именно, что таится в их глубине. Здесь сочетались два понятия: понятие физического наслаждения, почти безличного по своей животной природе и необходимости беспрерывно обновлять расу, и понятие наслаждения интеллектуального, настолько благородного, что оно само по себе является как бы чертою определенной касты». Моклеру прекрасно удалось – на время, необходимое, чтобы прочесть его произведение – соединить эти диалектические противоречия: женщину, облаченную в покров, устремившую свой взгляд с корабля в даль моря, и женщину, лежащую в алькове совсем без всяких покровов. Анализ его идет через простое сопоставление терминов и смущает привычную логику. Минутами кажется, что держишь в своих объятиях мадонну Рафаэля, нимфу Жана Гужона. Ощущение необычное, но нельзя сказать, чтобы очень желательное, даже несколько холодное. Диалектика этого фантаста победоносно, хотя и безрезультатно, играя несколькими незначительными, внешними, готовыми понятиями, странным образом запуталась в волосах Антиопы. Но сладострастный человек, холодно глядящий на изображенное нагое тело, не уверен, «что чувственность с незапамятных времен неразрывно связана с эстетикой». Так ли уж неправы люди обыкновенные, возмущающиеся этим смешением слов, не желающие понять, что «чувственность, в своем царственном богатстве мечтами, приближается к чистоте». Да, они неправы, когда эти слова говорит Моклер. Но его красноречию нельзя не подчиниться.

Его фразы чаруют, его периоды прекрасны! Если темой рассуждения он берет изречение Жида: «Символом я называю все, что есть явление» – мы удивлены, но не смущены. Мы знаем, что из этой неясной фразы Моклер извлечет стройный ряд выводов, которые своим изяществом, своим ослепительным блеском придадут полную ясность сомнительной мысли, сделавшейся предметом его эксперимента. Необходимо, чтобы она засияла! Мы должны быть ослеплены! Формула Жида туманна, невыразительна. Будучи выводом из совершенно индивидуального чувства, она обречена быть лишь словом, которое ничего не говорит другим. Она банальна, поскольку банальна всякая истина. Полна значения в руках самого автора. Бедна, как только он ее покидает. Казалось бы, что, будучи лишь выражением индивидуальной мысли, она совершенно не пригодна для логического анализа, особенно когда речь идет об истолковании точном. Это своего рода «Sunt cogitationes rerum»[180]180

Рассуждения о вещах (лат.)

[Закрыть]. Вся ценность мысли зависит от ценности ума, который ее высказывает. Вот когда красноречие шествует с триумфом! Моклер берет формулу, сухую и жесткую, и драпирует ее в царственные одежды своего богатого слова. Он стилизует, приспособляет, располагает, комбинирует. Длинные куски материи он превращает в короткие туники, в платье и накидки. Манекен оживает: он начинает улыбаться. Кажется, он дышит. Создание Моклера совершенно: на него смотрят, им восхищаются, его любят. Из одной неясной фразы родилась целая теория символизма во всем богатстве литературной речи. Впоследствии мы опять, может быть, вспомним туманное изречение Жида, именно потому, что оно туманно. Но мы уже успели насладиться прелестью играющего блеска чудесного комментария.

Моклер дает нам понять всю справедливость старинной метафоры: «волшебство стиля». Его стиль производит магическое впечатление не блеском разнообразных красок, не звучностью слов, но красотой единой краски, чистотой своих оттенков. Он похож на полноводную реку, катящую свои струи поверх золотого песка и камней, сопротивление которых создает глубокую, непрерывную, тихую музыку. Если бы я не боялся быть непонятым, я сказал бы, что слышу в этом шуме отголоски метафизической гармонии, что вижу беспрерывное сверкание идей, в шумном потоке куда-то уносимых вперед.

Как бы то ни было, но во всех писаниях Моклера чувствуется большое очарование. Их очень много. Они отличаются чрезвычайным разнообразием и свидетельствуют об исключительной плодовитости автора. Моклер еще очень молод, моложе, чем это можно было бы сказать на основании его произведений. Но, конечно, он хочет быть не ментором молодого поколения, а его старшим братом и снисходительным советником. Эта роль вполне подходит к нему, но он справится с нею гораздо лучше, когда перестанет жадно искать идей, цветов, а добровольно замкнется в своем улье как в неприступной крепости.

Но разве не удивительно, что он умет говорить с таким мастерством в такие годы, когда другие едва научились слушать? Он никогда не был ничьим учеником, и его первая книга «Eleusis»[181]181

книга философских эссе, 1894

[Закрыть] так же значительна, как и недавно появившаяся «Orient vierge»[182]182

«Девственный восток» (фр.; роман, 1897)

[Закрыть]. Тайна его престижа и авторитетности кроется, быть может, в следующих его признаниях: «Каждому моменту моей жизни я отдаю всего себя», «я открываюсь грядущей минуте во всем ее разнообразии, уловимом для моего духа».

Виктор Шарбонель

Вчера еще священник церкви католической, апостольской и римской, Шарбонель сегодня – представитель свободной мысли, если только под свободою надо разуметь нечто иное, чем простое и чистое отрицание, если она является служением определенной истине интеллектуального, морального или религиозного характера, не стесняемым никаким внешним принуждением, направляемым исключительно духом исторического момента. Если бы к его услугам был один только категорический императив, мистическое откровение души, он большего и не потребовал бы: сохранив эту тему со времен своего апостольства, он всему, что не имеет субстанциального характера, придает значение символа, неоспоримой ценности образного явления. Ум его религиозен, ибо он приподымает покров видимого мира, чтобы с благоговением созерцать наготу божественной правды. Он мистичен, потому что, отвергнув весь аппарат чудес, популярных в толпе, он признает только одно: непосредственную связь души с бесконечностью.

Люди обыкновенные не тверды в том, что в старинных грамматиках называется собственным значением слова, и многие искренне удивятся сопоставлению двух терминов, которые они привыкли, по своему невежеству, смешивать. Шарбонель разграничил их в нескольких местах своей статьи о «Современных Мистиках». Он утверждает, что мистицизм только в исключительных случаях имеет действительно религиозный характер при своей постоянной внешней тенденции к божественному. Религия – это вера в Бога, со всеми вытекающими из нее определенными последствиями. Мистицизм – это вера в лестницу Иакова. Куда эта лестница неизбежно ведет нас? Только вверх, никуда больше. Куда привела она Платона, Спинозу? Соединив оба термина, мы получаем представление о третьем состоянии разума, в котором две противоположные тенденции слились воедино. Восходя от сердца, служащего ей опорою, лестница Иакова останавливается на высоте Бесконечности, где царит достоверность. Есть мистицизм с Богом, есть мистицизм, в котором Бога нет. Между этими двумя крайностями существует несколько переходных оттенков: иные умы, точно птицы, перепархивают с предмета на предмет.

Мистицизм, недавно прозвучавший в литературе и искусстве, был чем-то вроде птичьего концерта. Шарбонель подверг его критике точной и остроумной. Сквозь главный меланхолический напев он уловил другой, более веселый мотив, говорящий о радостях идеализма, вновь обретенной свободы, вновь завоеванной мысли. От него не укрылось, что, пользуясь религией для собственных своих задач, современный мистицизм идет своим особым путем, что у богословия нет больше служанок, что ему самому приходится подметать алтари, что оно отрезало себя от интеллекта, оригинальности, поэзии, искусства и вольного духа. Писатели, имеющие склонность к католицизму, должны были отойти в сторону. Их мистицизм черпает вдохновение из чистых источников Дени и Гюга, но отказался искать утоления в болоте, кишащем всевозможными гадами. Прошло время, когда на папский престол мог быть возведен Герберт, Сильвестр II, на том лишь основании, что он был величайшим гением Европы.

Не только мистицизм, но сама религия, как утверждают многие, отделилась теперь от церкви. Наиболее религиозный человек нашего времени, Лев Толстой, отверг все вероисповедания, Шарбонель объяснил нам это явление. Анализируя учение Л. Толстого, он нашел в нем черты «величия и абсолютного героизма». И так как Толстой несомненно христианин, необходимо признать, что существует христианство, враждебное религии, как существует религия, враждебная христианству. Пришлось измерить оба течения мысли и решить, которое из них более приближается к евангельскому первоисточнику. Эта проблема захватила много умов. Нашлись люди среди католиков и протестантов, готовые произвести реформу не самих церковных догм, но метода толковать их. Сабатье создал новый религиозный символизм, первые принципы которого обосновал уже аббат Дюшен.

Контакт между двумя родами мистицизма, религиозного и литературного, прекрасно сочетается с идеализмом. А идеализм восторжествует в тот день, когда окончательно растворит в себе мораль.

Пока она еще свободна. Шарбонель хочет спасти ее. Для него истинным ее убежищем является человеческая совесть, все равно, имеет ли мораль евангельский характер или характер естественного настроения. Мораль должна быть внутренней, а не внешней. Чтобы приютить под одной кровлей двух родных сестер, он задумал храм, обширный, религиозный, торжественный. Первые камни для него можно найти в только что законченном произведении «La Volonté de vivre»[183]183

«Воля к жизни» (фр.; книга эссе, посвященных проблемам религии, 1898)

[Закрыть].

«Жизнь наша – ничто, если она не вполне наша в индивидуальном смысле этого слова». Оригинальность жизни так же необходима, так же прекрасна, как и все другие виды оригинальности. Психологические различия между людьми такие же, как и телесные. «Не надо допускать, чтобы на наше поведение оказывала влияние привычка, рутина, развивая в нас струю чужой жизни». Слова – великие тираны, которых надо особенно остерегаться.

У Шарбонеля имеется удивительная страница:

«Как определить власть, какую слова имеют над жизнью? Они управляют человечеством, иногда даже людьми с наиболее свободной совестью. Слова, выражающие идеи долга, добродетели, чести, достоинства, свободы, преданности, поднимают волю до экстаза, доводят ее до необдуманных решений, до героизма. Кажется, мы живем словами. Не объясняется ли их сила тем престижем, вошедшим в обычай, который придали им люди. Мы воспринимаем слова с тем значением, какое усвоили за ними другие. Оно и составляет их моральную силу. Повиноваться словам это, в сущности, то же, что смутной, темной воле общественного мнения оказывать послушание, какое в древности оказывали вещаниям оракула. Общественное мнение провозглашает и утверждает само себя. Бессознательно подчиняясь привычке и могуществу слов, мы не свободны от некоторого рабства».

Мы не должны доверять нашим инстинктам даже в случае, если они «толкают нас к хорошим, добрым и справедливым поступкам». Инстинкт не есть сознание. Мы должны подчиняться сознанию, а не инстинкту. Взойдя на такую высоту, сделавшись способными из единственно чистого источника нашей души черпать струи той богатой стихии, от которой непосредственно расцветает наша жизнь, мы все же не найдем даже

мгновенного покоя: «плоть тотчас же снова овладевает тем, что создано усилиями разума».

Дальше следует поэма о кружевницах. Это одно из прекраснейших произведений новейшей литературы, необыкновенной чистоты стиля и изящнейшего символизма. Автор говорит, что, подобно кружевницам, незаметно для себя «создающим вещи высшего значения, вещи, полные аристократического достоинства», мы творим жизнь, проникнутую красотой, по «концепции, которая принадлежит не нам».

«Таким образом, повторяем, жизнь – ничто, если она не вполне наша в индивидуальном смысле этого слова».

Мы должны искать принципов в самих себе. Внешний мир может дать нам только знание, Но «отчасти это грех нашего времени, что мы полагаемся на знание больше, чем на самопроизвольную силу нашего духа». В этом отношении Ибсен солидарен с автором «Imitations»[184]184

«Подражания» (фр.)

[Закрыть], который, перешагнув через тексты пророков, открывает свой слух для глагола с высоты. Может быть, достаточно одного молчания, чтобы этот глагол дошел до нас. Чтобы беседовать с бесконечностью, довольно желания, молчания и души. Душа является единственным принципом равенства между людьми. Это то благо, всем свойственное, мистическое и верное, которое составляет огромное наше богатство, некоторое поле, возделывание которого вознаграждает нас плодами, полными значения.

Но как только самопроизвольная стихия дала себя почувствовать, необходимо это поле покинуть, чтобы на деле проявить определенную энергию. Спрашивается, каким принципом надо при этом руководствоваться? Принципом долга в том значении этого слова, какое придавал ему Эмерсон: «Я обязан делать только то, чего сам хочу, а не то, чего хотят другие». Каков бы ни был совет, каким бы авторитетом он ни отличался, мы не станем подчиняться ему. Мы выслушаем его с удовольствием, но не забудем, что верховными судьями в данном случае являемся мы сами.

Мы пришли к свободе совести, к личной морали. Этот принцип следует сочетать с религиозным чувством, «чувством абсолютной зависимости». Это не особенно трудно. Внутреннее откровение разрешает нашу драму, и, в конце концов, человек оказывается свободным в Боге.

Итак, Шарбонель – мистический спиритуалист. Он дает не определенную доктрину, а известный метод, вводя литературу в область вопросов, обыкновенно ей чуждых. Эмерсон, которого слишком часто читают сквозь призму Метерлинка, по-видимому, руководил им на путях его интеллектуальных исканий. Апофеозом их явилась прекрасная молитва Неведомому Богу, гимн любви мистической, метафизически чистой. Таким образом, рядом с церковным сооружением из догм, Шарбонель воздвигает часовню без сводов, откуда видно небо, чистое от облаков кадильного дыма. Он расширил горизонт, который современное духовенство сузило до пределов панорамы и, подобно мистикам греческого происхождения, ввел в свою религию современную философию.

Шарбонель особенно пострадал от грубости церковного материализма, от соприкосновения с суевериями, прикрытыми благочестием и доставляющими прибыль. Все это он отбросил и углубился в самого себя, в сферу настроений, единственно достойных тонкой натуры. Но он был чужд всякого эгоизма, даже интеллектуального, и собрав достаточно хороших семян, ушел из одиночества сеять их по воле ветра. Во имя правды морали Шарбонель совершил апостольский подвиг, какого не мог совершить во имя правды религии. Его нельзя назвать человеком отрицаний. Он лоялен. Если он молчит о том, чего не должен отрицать, зато своим словом он утверждает только то, во что действительно верит.

Его независимое поведение никогда не имело примирительного характера. Временами он глядел в глубокие бездны и умел понимать непрочность фраз, перебрасываемых как мосты, с одного берега на другой. В его писаниях нет и следа тех гибельных иллюзий, которые даже наиболее мудрых людей заставляют примирять непримиримое, сводить голову змеи с ее хвостом. Когда ему стало казаться, что он должен сделать выбор между своим положением и своими идеями, он отдал предпочтение идеям. Мысль о том, что этим он может повредить своим принципам, его не смутила. Спрашивается, станет ли когда-нибудь этот дерзновенный священник умеренным философом? Или освобождение породит в нем целый ряд новых дерзновений? Увидим. Некогда, до перелома в его жизни, я писал следующее:

«Хочу судить форму, а не характер его влияния. Нужны ли нам новые моральные идеи, не знаю. Но вижу, что Шарбонель находит отклик во многих, что он спас немало мятущихся душ. Лицо его, суровое на вид, полно нежности для всех, чья жизнь разбита, чья судьба, подобно парусам, безумно бьющимся о мачту, качается среди волн разочарований. Он выпрямляет реи, ставит паруса, делает последний поворот руля, решающий судьбу всего путешествия. Он – тот опытный кормчий, который хорошо знает карту подводных рифов и направление ветра».

Я говорил еще и следующее. Слова мои не были пророчеством. Но теперь они звучат как надежда:

«Куда идет корабль, для нас безразлично, лишь бы не потерпеть крушения в пути».

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?