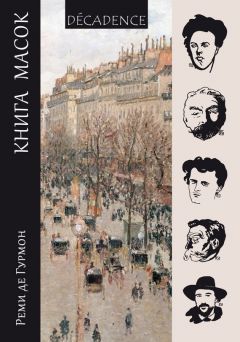

Текст книги "Книга масок"

Автор книги: Реми Гурмон

Жанр: Литература 19 века, Классика

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 9 (всего у книги 17 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]

Гюг Ребель

Люди редко живут в гармонии со своим временем. Жизнь народа чужда им, толпа кажется им стадом.

Если подумать о себе самом, если с отчетливостью понять свою роль в жизни, свое место среди широкого мира явлений, станет грустно на душе: чувствуешь себя окруженным непобедимым равнодушием людей, немой природою, с ее глыбами камней и геометрически правильными формами. Это одиночество в центре огромного социального круга. Охваченный глубокой тоскою, человек начинает мечтать о простых радостях: ему хотелось бы чувствовать связь с окружающими, наивно смеяться, скромно улыбаться, открыть свою душу для долгих волнений. Но может случиться, что сознание одиночества, отречение от жизни, внушит ему гордость, независимо от того, живет ли он, как анахорет, или отмежевался от мира в своем дворце.

Гюг Ребель избрал последнее. Он предстал перед нами в позе счастливого и надменного аристократа.

В наше время, когда мелкие подражатели Сенеки, биржевые маклера, популярные адвокаты, отставные профессора, получившие наследство, миллионеры, посланники, тенора, министры и банкиры, когда вся эта «республиканская знать», наслаждающаяся благами мира, лицемерно скорбит об «участи бедных», которых сама же попирает ногами, в наше время приятно услышать слова, звучащие правдиво, приятно услышать Ребеля: «Я хочу наслаждаться жизнью такою, какая она есть, со всем ее богатством, красотой, свободой и изяществом. Я – аристократ».

Это отнюдь не значит, что типичный аристократ, нечувствительный к страданиям людей, презирает народ, подобно буржуа, ненавидящим всех, кто стоит выше их, презирающим всех, кто ниже их. Нет, он его любит. Но любовь его слишком благоразумна, слишком возвышенна, и дойти до сердца народного она не может. Всю эту глупую толпу, которую всякие бессмысленные проповеди натолкнули на путь тщеславия и патриотизма, он охотно научил бы простой радости откровенной животной жизни. К чему вызывать жажду умственных удовольствий в людях, которым недоступно никакое бескорыстное чувство, которые не постигают прелести тонкого вина? Им нужны напитки, щекочущие нёбо, согревающие брюхо!

Вот почему: «в настоящую минуту мы должны оздоровить больные виноградники и насадить новые лозы вместо старых погибших. Мы должны напоить вином всю Францию».

В диалоге, из которого я взял эту фразу, лицо, высказывающее такую мысль, старается прослыть гуманистом и утопистом. Но ему говорят, что человек подобен реке, что слишком частые кровопускания могут понизить его уровень. Вывод таков: panem et circences[149]149

Хлеба и зрелищ (лат.)

[Закрыть], хлеб, вино, зрелища. Долой музеи и библиотеки! «Разбить эти отвратительные урны, отдававшие в течение целых веков в руки черни судьбу и мысли величайших людей». Как видите, это настоящий оскорбительный вызов. Нет нужды говорить, что идеи эти носят печать несомненного преувеличения. Немало найдется умных людей, которые сочтут их чудовищными: они не любят удаляться от шаблона.

Аристократизм Ребеля, перенесенный на почву художественных концепций, теряет свои живые очертания. Он легко смешивается с разнузданностью. Но сомнительно, чтобы разврат являлся удачной формой отрицания общественных условностей. Сомнительно, чтобы смена нечистоплотного монаха распутным кардиналом доказывала превосходство аристократизма над продажными душами, чтобы каждый истеричный и тщеславный художник мог напомнить нам Тициана или Веронезе, чтобы куртизанка, идущая в кабак и посещающая притоны, неизбежно вызывала в нашем представлении волнующий образ венецианского сладострастия. В «Nicbina», прославившей имя Ребеля, много ошибочного и грубого. Но все-таки это произведение полное жизни, богатой фантазией, полное интереса. Оно изображает Венецию нежную и низкую, роскошную и грязную, суеверную и похотливую скорее в красках истории, чем легенды. Вот почему это произведение шокировало очень многих.

Никто не думал, что это вещь капитальная. Какой-нибудь эскиз, который у всякого другого потребовал бы огромного напряжения сил, для Гюга Ребеля не больше как пролог к роману. От него ждут повествования и сочетания мыслей, не имеющих парадоксального характера. Он полон идей, как лучший из философов современности или прошлых веков. Ему недостает только одного: уменья внедрять эти идеи в умы своих героев. Открыв «Песни дождя и солнца», наталкиваешься на богатую руду, из которой, без всякого страха истощить ее, можно черпать сколько угодно. Это поэмы в стихах и прозе. Желание сказать что-нибудь новое преобладает в них над стремлением к выразительности слова.

Основная тема произведения – радость жизни, радость быть свободным, гордым человеком, радость стремления осуществить свое природное назначение, свою любовь к красоте и наслаждению чувствами, разумом, без оглядки, без лицемерия, со страстью, чуждой морали и осторожности. В этой книге столько движения и шума, что она производит впечатление огромного вокзала, наполненного локомотивами, оглушаемого свистками, криками, прощальными поцелуями и поцелуями встреч. Она полна мыслей. Оплодотворенная соками жизни, природа – на страницах этой книги – переливается яркими красками, зелеными и красными. Само заглавие много дает для понимания ее внутреннего содержания. В ней льются с неба дожди и светит солнце. В ней лучистые страницы и страницы мутные. Но в ней всегда чувствуется толпа, копающаяся в пыли, барахтающаяся в грязи – с экзальтацией, с громкими криками.

В этом направлении, мне кажется, следует искать основную мысль Гюга Ребеля. На этом пути раскрываются перед нами все его химеры. При свободе ума и смелости воображения, писатель этот увлекает читателя различными средствами. Но оригинальность его очевидна и неоспорима. Он принадлежит к числу тех, которые предпочитают дамский шелковый плащ простой косынке, пурпуровый ковер – демократическим половикам, красоту – добродетели, роскошь обнаженной Венеры – «скорбным глазам бледной девственности».

Он аристократ и язычник.

Феликс Фенеон

Истинный теоретик натурализма, человек, который больше всего способствовал созданию новой эстетики, примером которой является «Boule de Suif»[150]150

«Пышка» (фр.; новелла Ги де Мопассана, 1880)

[Закрыть], Т… никогда не писал ничего. Он учил друзей искусству мириться с гнусностью, злом и низостью жизни невинными беседами и беглыми репликами с оттенком острого сарказма. Покорность, с которою он переносил всяческую скуку, отдавала мудрой ясностью души. С каким тонким, спокойным и удовлетворенным выражением лица я видел его курящим скверную сигару! У него был намечен план книги (единственной!), в которой представлен синтез жизни, достигаемый с помощью необыкновенно простых, но вместе с тем изумительно действующих средств.

В пригороде живет старый, маленький чиновник. В одно из воскресений он встает и разливает вино по бутылкам. Когда все бутылки полны, день его кончается. Вот и все – без единого рассуждения от лица автора (это давно отвергнуто Флобером), без единого приключения (если не считать катастрофы с пробкой), без единого жеста, который вызвал бы впечатление, что за стенами есть другая атмосфера – цветов, идей и неба. Этот Т., с его умом, которым я восхищался, так и остался для меня типом писателя, ничего не пишущего. Жизнь его, может быть, была сплошною иронией с примесью некоторой горечи в глубине. Но никто не подозревал этого. Он неизменно старался согласовать свои поступки с принципами, которые тщательно выводил из опыта, из книг.

Феликс Фенеон не менее таинственен, чем этот теоретик, пожелавший остаться неизвестным.

Никогда не писать – значит презирать это занятие. Но сначала писать, показать талант в изложении новых идей и затем внезапно умолкнуть – как понять такое явление? Существуют натуры, которые чувствуют себя удовлетворенными, сознав свое значение, сумев однажды проявить себя. Так человек с холодным темпераментом, раз показав свое мужество, уже больше не проделывает этого опыта над самим собою. Фенеон обладает холодным рассудком. Холодным, но не равнодушным. Презрение к писанию не вызвало в нем презрения к активной жизни: холодные сердца являются и наиболее деятельными. Настойчивость в достижении своих желаний у людей с таким темпераментом бесконечна. Имея социальные (или антисоциальные) идеи, Фенеон решил следовать им до конца, даже выходя за пределы благоразумья. Этот человек с нарочитым видом американского Мефистофеля имел мужество скомпрометировать себя во имя планов, которые он считал безумными, но все же справедливыми и благородными. Такая страница в жизни писателя сверкает ярче, чем самые эффектные создания его пера. Свет ее проникает далеко. Вовсе не требуется превратиться в раба идеи, как это сделал Бланки, заживо похоронивший себя в суете вечного самопожертвования. Но хорошо иметь возможность выказать презрение к закону, к социальному строю жизни, к стадной гражданственности. Из суеты борьбы выходишь покрытый ранами. Но эти раны прекрасны.

Надо было иметь немало мужества, чтобы в 1886 «Старьевщику» Мессонье противопоставить «лучезарного Ренуара», чтобы хвалить Клода Моне, «художника, глаз которого с невероятной быстротой улавливает детали пейзажа и произвольно разлагает тона». Фенеон не только проявил себя более десяти лет тому назад отважным ценителем новой живописи, но и превосходным писателем. Следующими словами характеризует он морские ландшафты Моне: «Его моря, видимые как бы сверху, перпендикулярно, покрывают собою весь прямоугольник рамы. Но небо, хотя и незримое, все же угадывается: его беспрерывно меняющееся волнение отражается на воде в мимолетной игре света. Как далеки мы от волны Бакгуйзена, которую усовершенствовал Курбе, от этих завитков зеленого железа, покрытых белой пеной на гребнях в момент банальной драмы морского прибоя». У Фенеона были все данные, необходимые для художественного критика: верный глаз, аналитический ум и стиль, который показывает все, что видел глаз, и объясняет все, что понял ум. Почему не хотел он продолжать свою деятельность?! С эпохи новых движений у нас было только два критика искусства, Орие и Фенеон: из них один – умер, другой – умолк. Какая жалость! Одного из них было бы достаточно, чтобы направить на верный путь школу (псевдосимволическую), которая из-за Мориса Дени и Филижера дала целую банду неумелых подражателей!

Хорошенько поискав, можно было бы увеличить литературный багаж Фенеона. Помимо того, что, после прекращения «La Vogue», он помещал в «Revue Indépendante»[151]151

«Независимый журнал» (основан Феликсом Фенеоном в 1884 году)

[Закрыть] свои заметки о художниках, он печатал в этом достопамятном журнале забавные маленькие литературные заметки. Их не мешает перечесть. Они отличаются едкостью, как азотная кислота, и оставляют на предмете своей критики след очень тонкого яда. Несколькими словами Фенеон определяет, например, характер произведений одного писателя: «известные всем рассказы, похожие на дамские рукоделия из перьев и цветов». В общем мы знаем достаточно его статей, чтобы искренне пожалеть о тех, которые остались в преддверии реального. Но если Феликс Фенеон думает, что у нас теперь слишком много писателей – он ошибается! Их так мало, что каждый лишний был бы ощутительным явлением в современной литературе. Во всяком случае, Фенеон представлял бы большую ценность как критик: своею обычною иронией он мог бы посеять среди нас несколько светлых истин.

Феликс Фенеон принял слишком близко к сердцу свое положение прозелита «той безмолвной церкви», о которой говорит Гете и которою мы все интересуемся слишком мало.

Леон Блуа

Леон Блуа – пророк. В своих писаниях он сообщает нам об этом сам: «я – пророк». Он смело мог бы прибавить: пророк и памфлетист. «Я не признаю иного журнализма, кроме памфлета». Оба эти слова исторические эквиваленты: памфлетист заменил собой пророка тогда, когда люди потеряли способность верить и приобрели способность наслаждаться. Пророк заставляет сердца сочиться кровью, памфлетист – сдирает кожу. Леон Блуа является настоящим живодером.

Он не тот палач, римлянин или китаец, который срывает кожу с груди, щеки, черепа, с тонким расчетом причинить физическую боль – нет, он просто мясник. Сделав круговой разрез, он сразу сдирает, как чехол, всю кожу. Некоторые из его жертв, оставшиеся в живых, до сих пор кричат от боли – так же громко, как в тот момент, когда с них сдирали их нежную плоть. Сквозь новый покров, более прозрачный, мы ясно видим всю грязь разлагающегося человеческого сердца, и внешнюю, и внутреннюю. Человек остался в совершенной наготе. Без ипокритской маски, оголенный, он становится похожим на перезрелый плод: время сбора миновало, и он пригоден лишь для навоза.

Но даже зрелище собирания навоза не внушает отвращения. Это одна из тех работ, в которых не станешь принимать личного участья – из малодушья, из гордости. Но смотришь на них без всякой брезгливости, когда их исполняют другие. Радуешься, когда место, наконец, очищено. В простоте душевной человек доволен, что освежился воздух. От одного берега до другого над грязным ручьем веют новые ароматы. Цветы пестреют в зеленеющей траве.

Увы, такое очищение клоак может быть только мимолетным! К чему сокрушать какого-нибудь Альберта Вольфа, если корень его, как корень ядовитого гриба, оставшийся в липкой почве, на следующий же день даст новую кучу таких же побегов!? «В моем распоряжении – презрение и пренебрежение», – говорит Виктор Гюго. У Блуа только одно оружие: метла. Нельзя требовать, чтобы он носил ее как шпагу. Он носит ее, как носят метлу. Без устали он чистит канавы.

Памфлетисту необходим стиль. У Блуа он имеется. Он собрал первые семена в огромном саду Барбэ д'Оревильи и в цветнике Гюисманса. Но семена, посеянные на этой земле, среди этих метафор, дали жизнь могучему лесу. А пряная гвоздика превратилась в ослепительное поле роскошных маков. Блуа творил величайшие образы, какие существовали когда-либо на свете. Эти образы дают крепость его произведениям, как скала, которая сдерживает обвал. Они придают его мысли рельефность горного дуба. Чтобы быть великим писателем, ему не хватает двух идей. Но одна великая мысль у него уже есть: теологическая мысль.

Его гений не философский и не религиозный, не человеческий и не мистический.

Гений Блуа обязан своим происхождением теологии Рабле. Книги его написаны как бы св. Фомой Аквинским при сотрудничестве Гаргантюа. Они схоластичны и титаничны, евхаристичны и грязны, идилличны и богохульны. Их не признает христианин, но им не порадуется и атеист. Когда он кощунственно ругает какого-нибудь святого, он нападает прежде всего на его мягкость, на наивность его милосердия, на убожество его писаний. То, что он, неизвестно почему, называет «проституцией благочестия», есть не что иное, как интимное, светлое очарование Франсуа де Саля. Скромных священников, честных, но, благодаря убогому воспитанию, огрубевших в С. Сульпиции людей, он называет «освященными скотами», «продавцами небесных контрамарок», «надзирателями на плотах евхаристии». Все это ужасные богохульства: Блуа насмехается, по крайней мере, над двумя из семи таинств церкви. Но пророк имеет преимущество перед другими людьми: он позволяет себе богохульствовать. Но его богохульство продиктовано любовью. Так однажды св. Тереза произнесла хулу, когда решила принести себя в жертву во искупление любви. Кроме того, богохульство Блуа отличается чисто бодлеровской красотой. Он сам говорит: «Кто знает, не является ли, в конце концов, богохульство, внушенное любовью – молитва того, кому изменили, – наиболее активной формой поклонения несчастной души?» Да, несомненно, если то, что противоположно истине, есть только один из видов истины. А это весьма вероятно.

Досадно, что теологические идеи Блуа не подверглись достаточному обсуждению. Они чрезвычайно интересны, как тщетные порывы к Абсолютному. Я говорю: тщетные, ибо абсолютное – это глубокий покой среди безмолвных, безмерных миров, это мысль, сама себя созерцающая, это – Единое. Все великолепные усилия Блуа не могли вывести его из хаоса полемических противоречий. Но если не так часто, как мы этого ожидали от него, он выступает перед нами во всеоружии безоглядного и победного мистицизма, провозглашающего «Слово Божие», то все же это с ним случается нередко. На некоторых страницах «Femme Pauvre»[152]152

«Бедная женщина» (фр.; роман, 1897)

[Закрыть] он является настоящим выходцем из мира теней.

Как писатель в простом и чистом смысле этого слова автор «Désespéré»[153]153

«Отчаянный» (фр.; роман, 1887)

[Закрыть] обладает всеми необходимыми дарами. Вот почему он и доступен читателю, незаинтересованному кризисом сверхчувственного. Он даже занимателен. В самых необузданно пылких речах его слышится смех: это целая галерея портретов, начиная с LV до LX главы представляющих редчайшее собрание ужасных, грязных и остроумных оскорблений. Для полноты радости приходится игнорировать то обстоятельство, что за масками скрываются живые люди. Но когда оригиналы сойдут со сцены, можно будет сказать, что французская проза имела своего Ювенала.

Необходимо, чтобы исчезли все, не исключая и самого Блуа, чтобы народились новые поколения, которые уже не будут воспитываться на Шодезене и Дюлорие. Необходимо, чтобы наше время отошло в область мирных преданий. Только тогда можно будет без оговорок, без страха, открыто признать себя почитателем его «Causeries sur quelques Charognes»[154]154

«Беседы о некоторых негодяях» (фр.; книга эссе, 1885)

[Закрыть]. Тогда и воздастся должное книгам, которые, как в зеркале, отражают буйную, несправедливую, гордую и, быть может, даже наивную душу.

Жан Лоррен

Уже много веков человечество роет рвы только для того, чтобы иметь возможность через них перепрыгнуть. Благодаря изобретению христианской идеи греха, эта игра приобрела возвышенный характер. Как приятно читать старинных испанских казуистов или такое произведение итальянского кардинала, как Confessarius Monìalum, произведение, полное оригинальных тем, очаровательных идей толерантного Ламы и галантного Карамуэля! Прелестный Карамуэль, как много прекрасных и благотворных бесед мог бы ты вести с Жаном Лорреном в его салоне на улице d'Auteul, где красуется отрубленная голова, окровавленная и зеленая! На твоих коленях была бы раскрыта «Théologie des Réguliers»[155]155

«Теология праведников» (фр.)

[Закрыть], и на спорной странице вместо закладки лежала бы кисточка твоей иерейской квадратной шапки. Против тебя сидел бы Лоррен и читал бы тебе одну из своих проповедей, которые он обдумывал для своего «Oratoire»[156]156

«Оратория» (фр.; новелла, 1888)

[Закрыть].

Необходимо, чтобы одновременно существовали вещи запретные и вещи дозволенные – иначе нерешительные и ленивые умы остановились бы у первой ограды, успокоились бы на первом попавшемся газоне. Быть может, именно социальная мораль создала преступление, а мораль сексуальная – наслаждение. Какою добродетелью должен отличаться паша среди трехсот женщин! Мне всегда казалось, что гибель Содома явилась результатом сознательного поджога, некоторым самоубийством. Человечеству надоело это созерцание неукротимого роста чувственных желаний и извращенного сладострастья.

Но вместо того, чтобы пользоваться ими в сыром виде, Жан Лоррен приготовляет из них всевозможные напитки, желе, кремы и конфеты. Он приправляет их неведомым имбирем, не употреблявшимся до него шафраном, таинственной гвоздикой, превращающей любовные сласти в играющий и крепкий эликсир. Из этой лаборатории вышел небольшой томик, который я считаю настоящим шедевром. Я упоминал о нем выше. Никогда еще искусство не заходило так далеко в точной пропорции сахара и пряностей, розового варенья и красного перца. «Бонбоньерка пряных драже» отличается большею откровенностью и меньшею невинностью. Она точно вынута из кармана нечестивого аббата, готового пить вино причастия из туфли своей любовницы. Это книга яда и улыбок. Это молитвенник греха, где каждый порок составляет отдельную рубрику и имеет свой особый антифон. Его поучения взяты из лесбосского Синаксария.

Дом молитвы полон благоухающей серой амбры. Женщины с закрытыми глазами слушают голос аббата Блампуа, аббата Октава, голос монаха Генициуса, священника Ренё. Им не сидится на своих местах. Некоторые из них внезапно падают на колени. Другие, точно большие цветы, полные слез, откидываются на спинки. Пальцы их судорожно сжимаются. Слышится шелест шелка и звон браслетов. Аббат de Joie[157]157

радость (фр. joie)

[Закрыть] восходит на кафедру. Ему внимают, нервно стиснув руки на груди, внимают с волнением, с наслаждением, потому что под личиной Христа аббат проповедует культ Адониса. Его двусмысленные проповеди превращают поклоннниц Христа в любовниц…

Сам Лоррен часто проповедует Адониса. Чем, кроме Адониса, можно удержать женщин? Как, в самом деле, наблюдать за ними, если они убегут? В одной из своих книг, носящей дерзкое заглавие: «Une femme par jour»[158]158

«Одна женщина в день» (фр.; хроника, 1896)

[Закрыть], и в другой, с нежным названием «Ames d'Automne»[159]159

«Осенние души» (фр.; новелла, 1897)

[Закрыть], он изобразил всю сложность женской натуры, наивность и бессознательность маленьких женских душ, их страдание, жестокость, безумие и прелесть. В «Oratoire» и других его сочинениях перед нами женщины, которые открылись ему с редкой искренностью, как на духу.

В некоторых главах «Oratoire» – я всегда с любовью возвращаюсь к этой книге – много жестокого, много несправедливого. Но вместе с тем, каким очарованием веет от этого первого цветка, уже отравленного внутри, от этого создания оранжерейного ума, побега редкого растения, носящего имя Жан Лоррен.

С тех пор прошло десять лет. Многочисленные произведения этого автора полны оригинального благоухания. Он расточал его щедро, но не расточил окончательно. Растение сохранило достаточно соков, чтобы дать не один новый цветущий побег. Появились поэмы, сказки, небольшие очерки, в которых с большей или меньшей примесью меда мы находим всю чувственную остроту, все дерзновение слегка садического, единственного ученика Барбэ д'Оревильи. Сам воплощение искусства, он любил его горячо, как стихию, его создавшую, и надолго не расставался с ним никогда. Иногда, впрочем, его влекло к мародерству, к экскурсиям в подозрительные закоулки Парижа, в сферы великосветского разложения, в мир «de l'obole, de la natte et de la cuvette»[160]160

гроша, настила и уборной (фр.)

[Закрыть] (разлив такого рода опустошительных страстей в литературе отмечал уже греческий ритор Деметрий Фалерский). Чаще других и с большим талантом, чем дон Ренеус, он проповедовал культ Св. Мукезы и воспевал (вполголоса) то, что сам скромно назвал «причудливой любовью». Но все это он представил прекрасным, благородным словом, не искаженным фамильярностями тайного члена ордена ораторьянцев. Некоторые его книги похожи на ярко-светлых блондинок, которые не могут поднять рук, чтобы не распространить вокруг себя атмосферы, вредной для добродетели. Но наряду с ними у него есть и такие, которые должны быть отнесены к настоящей литературе и чистому искусству. Любовь к красоте вознесла его над любовью к разврату. Лоррена не следует считать писателем исключительно чувственным, интересующимся вопросами специальной психологии. Его ум разнообразен. Его занимает все, и он с одинаковым интересом сочиняет живописную сказку и трагическую историю. Он любит все фантастичное, таинственное, оккультное, страшное. Рисует ли он Париж прошлого или Париж наших дней, никогда он не бывает банален. Наоборот, его картины настолько своеобразны, что невольно вызывают изумление: в них есть что-то неожиданное, даже слегка раздражающее своей экстравагантностью. Лоррен редкий рассказчик – даже в тех случаях, когда является перед нами только хроникером. От самых беглых его набросков всегда ждешь исключительного впечатления. В жизни так же, как и в искусстве, он любит новизну. Никогда он не боится высказывать свои литературные вкусы, самые дерзновенные, самые соблазнительные с точки зрения невежд, завидующих всему оригинальному.

Кроме всех особенностей, которые делают Лоррена одним из наиболее выдающихся современных писателей, он обладает еще одним даром – даром поэта. Он в совершенстве умеет воспроизводить в стихах пейзажи. Его фигуры похожи на статуэтки. Вот, например, образ танцовщика Вафилла, который остается в памяти навсегда.

Остановился он и взглядом бессердечным

Матросов обводил, желанье их почуя;

Букет свой раздает, потом для поцелуя

Ладони протянул движением беспечным.

С какой мечтательной и тонкой чувственностью рисует автор своих «Героинь». Каждая из них имеет свой символ в цветке, вырастающем у ее ног. Это очень красиво.

У ног Энильды:

с сердечком золотым белела маргаритка.

У ног Элены:

зацвел вдруг анемон, так холоден и бледен.

У ног Вивианы:

вдруг вышла лилия под пальцем нежно-алым.

У ног Мелузины:

и около нее, как светлые трофеи,

Возникли шпажника, как лезвие, листы.

У ног Изольды:

как солнце, пламени подсолнечник желтел,

Пылал и расцветал.

Сколько образов, полных грации, полных чувственности, в этих расписных стеклах – голубых, сине-зеленых, кое-где оживленных золотом лютика, пурпуром мака! Сколько женских образов, видимых сквозь мечту, вызывающих трепет! Сколько мертвых!

Офелиями все вы были:

Без рулевого, без челна.

Вас понесет сама волна,

Когда Гамлеты вас забыли.

Вот прекрасная живописная деталь из гобелена под названием «Феи».

Туманная луна на берег свет бросает,

От колоколен тень, от кровель вырастает

Крылатых ангелов и исполинов хор.

А башен, кровель, стен причудливый узор

Тенями стелется в необозримом поле.

Но город далеко, за двести верст и боле.

Безлюдны берега и пуст морской простор.

Из серой глубины небес, что нежно тают,

Виденье города встает: дворцы, собор,

Злаченых башенок затейливый убор

И лестницы наверх, что в небе исчезают.

Их тень на отмели обманывает взор;

Моргана ж, опершись в туманности небесной,

Качает в воздухе над морем град чудесный.

В стихах Лоррена много фей. Все феи увенчаны вербеной или «голубым ирисом». Они мелькают томные и влюбленные между строф этой лунной поэзии.

Где истинный Лоррен? В «Феях», в «Ames d'automnes». Оба истинны – одного не следует отделять от другого.

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?