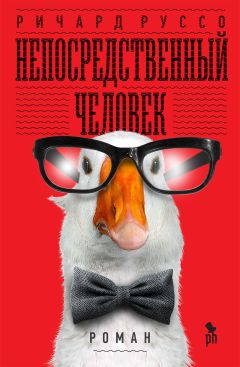

Текст книги "Непосредственный человек"

Автор книги: Ричард Руссо

Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза

Возрастные ограничения: +18

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 7 (всего у книги 30 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]

Глава 6

До студенческого центра рукой подать, но теперь дорога удлинилась из-за обширных раскопок – летом тут вырастет новый колледж технических наук. Церемония начала строительства намечалась в первую неделю месяца, но одна из шишек, наш конгрессмен, спускаясь по трапу чартерного самолета и приветливо помахивая рукой на камеру – воображаемым избирателям, оступился на первой ступеньке и сломал себе лодыжку на второй, из-за чего церемонию начала строительства вынужденно перенесли на сегодня, когда котлован уже выкопан. Придется искать такой угол съемки, чтобы огромная яма не попала в кадр, когда конгрессмен символически поднимет на лопату «первый ком земли».

По правде сказать, эта ямища пробуждает во мне тревогу, и не потому, что конгрессмен от Пенсильвании пал, исполняя свой долг по пути на официальную церемонию. Возможно, говорю я себе, нехорошее предчувствие связано с тем сюрпризом – копией моего собственного дома, – который вырос на моих глазах из предыдущего котлована, и вид нового котлована вызывает у меня страх перед очередными сюрпризами. Хотя, казалось бы, эта яма в земле должна меня ободрять. Все кампусы университета боролись за этот колледж, а заполучили его мы – явное поощрение в наши скудные времена.

Скоро зальют бетонные опоры, из земли вверх полезут стены, летний воздух наполнится стуком отбойных молотков, пением дрелей и голосами людей, которым необходимо срочно донести до товарищей жизненно важную информацию («Голову береги нах!»), когда закачаются в пыльном воздухе стальные балки.

Все это совершенно естественно будет расти из пока неосвященной, но уже несомненной дыры в земле, и все это означает, что слухи о надвигающейся чистке преподавательских рядов попросту не могут быть правдой. Даже университетские администраторы не настолько глупы, чтобы потратить миллионы на новый корпус в тот самый год, когда собираются разорвать постоянные контракты, ссылаясь в свое оправдание на финансовые трудности. А вдруг они вовсе не собираются строить здесь новый корпус? Пригласят всех преподавателей выпить «Кул-эйд» после баскетбольного матча на ослах да и закопают в братской могиле. Такой сценарий тоже соответствует известным фактам, и пусть через века до меня донесся смешок Уильяма Оккама, этот звук не рассеял моих подозрений. В данный момент котлован гораздо больше похож на могилу для тупых сотрудников университета, чем на новый, супероснащенный технический центр, и я не удержался от нервозной улыбки при мысли, что администрация могла бы одним ловким финтом избавить всех нас от страданий.

На дальнем берегу пруда, там, где под высокими деревьями легче укрыться от ветра, жмутся тридцать-сорок уток и гусей. Сейчас как раз время птичьих миграций, но эти-то живут в кампусе круглый год, на постоянном контракте, всем довольные, питаясь попкорном и прочей ерундой, которой с ними делятся студенты. Слишком жирные, чтобы пуститься в полет, и, как говорится, слишком уродливые, чтобы думать о любви. Сидят на берегу неподвижно, словно забытые манки.

Их легко обмануть: они давно позабыли верные свои инстинкты, слишком часто поддаваясь низменным соблазнам. Головы вращаются, в то время как тушки неподвижны, и стоит мне вынуть руку из кармана и прикинуться, будто я рассыпаю по берегу попкорн, птички устремляются ко мне, клином переплывают ровную гладь пруда. Мне бы хотелось, чтоб они были сообразительнее, умели с того берега разглядеть, что я ничем их не угощаю. От охотников я слышал, что утки умные, у них замечательное зрение, они сверху, в полете, различают малейшее движение на земле – например, видят глаза охотника.

Если это так, то наши утки – деревенские идиоты. Вот они вперевалку выходят из воды и топчутся на коричневой траве в поисках того, что я будто бы им бросил. Видят же, что ничего нет, и все равно ищут. Протестующе гогочут, все громче, крещендо. Среди уток трое крутых с виду белых гусей, один из них, самый высокий и элегантный, подходит ближе и шипит на меня, широко раскрыв клюв, темная беззубая щель выглядит неожиданно угрожающей. Белая грудь слегка подкрашена ржавчиной, это напомнило мне о том, как накануне я чихнул и капли крови полетели через стол.

– Финни! – обратился я к гневному гусю. – Que pasa?

Гусь снова зашипел, и я вынул руки из карманов, демонстрируя всей компании, что у меня при себе нет попкорна, черствого хлеба, сластей. Несколько уток соскользнули с берега в воду и медленно поплыли обратно, пару раз досадливо крякнув на прощанье. За ними последовали все остальные, оставив меня наедине с гусем, которого я назвал Финни.

– Зря ты меня попрекаешь, – сказал я. – Сам виноват.

– Профессор Деверо? – послышался чей-то голос у меня за спиной.

Это Лео, студент моего творческого семинара. Долговязый и неуклюжий, рыжеволосый, с длинной прыщавой шеей. Пару месяцев назад он поделился со мной, как с единственным, кто способен его понять, что ко всем прочим предметам он относится пренебрежительно, и не столько потому, что их преподают глупцы, сколько потому, что ему жаль отрывать время от творчества. Ему даже на еду и сон времени жаль. Он живет лишь ради того, чтобы писать.

– Есть немало других причин, чтобы жить, – сказал я. – Тем более в вашем возрасте.

– У меня нет, – заявил он непреклонно, словно подозревал, что я жду именно такого ответа, безоговорочной присяги на верность. – Все говорят, это одержимость, – добавил он, и лицо под рыжими волосами вспыхнуло. Он подписан на кучу журналов для писателей и читает все интервью с авторами. – Пишешь потому, что не можешь не писать. У тебя нет выбора.

– Конечно же, у вас есть выбор, – возразил я, не желая закреплять столь романтические представления о творчестве у юноши с весьма скромным даром.

– У меня нет, – повторил он. – Быть писателем – или не быть вовсе.

Разговор этот состоялся в феврале, а теперь уже настала весна и все расцвело (кроме таланта Лео). На семинаре мы привычно препарируем его рассказы. Сегодня он принес на обсуждение очередной опус, и я догадываюсь, что автору предстоят невеселые часы. А еще боюсь, что он спросит мое мнение, хотя я с самого начала запретил всем участникам семинара задавать этот вопрос. К счастью, сейчас Лео интересовало другое:

– С кем вы разговариваете?

– С гусем, – признался я.

Лео воспринял мой ответ с облегчением:

– Я-то испугался, не разговариваете ли вы сами с собой.

Кафетерий студенческого центра разделен на большую общую столовую и помещение существенно меньше – для преподавателей и сотрудников. Разделение чисто условное, никакими официальными табличками оно не обозначено, и все же студенты держатся в стороне от преподавательской зоны. В начале осеннего семестра какой-нибудь первокурсник забредал порой сюда, видел твидовые костюмы, разворачивался и поспешно отступал, как священник, угодивший в предбанник борделя. Через пару недель все новички уже знали и уважительно соблюдали границы нашего пространства. А вот я их границы так свято не берегу и частенько сажусь за столик в студенческой столовой.

В книжном киоске напротив кафетерия я купил «Зеркало Рэйлтона» и прихватил номер студенческой газеты, хотя ничего бодрящего никогда в ней не находил. Я просмотрел «Зеркало заднего вида» в надежде на продолжение истории Уильяма Черри – человека, который в начале месяца лег ночью на железнодорожные пути и лишился головы. В первой статье были намеки на какие-то пока не раскрываемые обстоятельства, но вполне возможно, что самая простая разгадка – отчаяние. Вместо продолжения, которое я хотел бы прочесть, мне подсунули раздел «мнений» со статьей моей матери – мать, как и сын, частенько появляется в этом издании. Нынче она критиковала департамент жилья и городского строительства, ответственный за высотное здание дома престарелых, где мать трудится волонтером, хотя половина обитателей этого дома ее моложе. Заодно мать решила разобраться с политикой департамента здравоохранения, направляющего психически больных пациентов в корпус, изначально предназначавшийся исключительно для граждан пенсионного возраста. Ошибочность этой политики мать проиллюстрировала случаем с юношей из Белльмонда, соседнего с нами города. Через две недели после того, как парнишку переселили из специализированного заведения, он поднялся на лифте на верхний этаж Башни Белльмонда, затем по лестнице на крышу, перелез через ограждение, оглядел мир с высоты и спрыгнул. Восьмидесятилетняя женщина, отдыхавшая у себя на балконе, видела, как он пролетал мимо, и слышала, как он грохнулся на капот припаркованной внизу машины с такой силой, что включилась сирена и вопила еще двадцать минут, пока дверцу в машине не разрезали «челюстями жизни» и не отключили сигнал. Моя мать, если я правильно понял ее мысль, утверждала, что престарелая женщина не должна быть свидетельницей подобных трагических событий. Психическим пациентам, которым не исполнилось шестьдесят пять лет, нужно предоставить другое здание, пусть оттуда сигают.

Наверное, мне тоже полагалось иметь свое мнение по этому поводу, но после маминой статьи я почувствовал, как меня растеребила ее логика. С мамой я почти никогда не соглашаюсь, слишком уж хорошо я ее знаю. И наверное, человек строгой морали не стал бы отвлекаться на второстепенные детали и задумываться, видел ли и юноша ту старуху, когда пролетал мимо ее балкона, и не опомнился ли он, заметив промелькнувшее в окне лицо – за миг до того, как заголосила сирена. В бытность свою писателем я бы, наверное, сумел оправдать подобные размышления, поскольку странные детали и неожиданные ракурсы и есть то, из чего строится впечатляющий рассказ, но сейчас подобные мысли свидетельствовали скорее об умственной расхлябанности, о недостатке сочувствия.

В студенческой газете куда больше смешного, хотя в основном юмор возникает неумышленно. За исключением первой страницы (университетские новости) и последней (спорт), это изданьице почти целиком состоит из писем в редакцию. Я просмотрел их – во-первых, проверяя, не упоминается ли мое имя, во-вторых, в поисках чего-то необычного, а по нынешним временам необычна любая тема за пределами несвятой троицы жалоб на недостаток эмпатии, сексизм и фанатизм. Пламенные и не всегда владеющие слогом авторы писем желают уведомить читателей, что выступают против всего этого. Коллективно они уверены, что праведное негодование искупает и даже перевешивает все изъяны пунктуации, орфографии, грамматики, логики и стиля. И культура теперь на их стороне.

На первой странице две большие статьи, одна о предстоящей сегодня официальной церемонии начала строительства технического колледжа, вторая извещает наше сообщество о том, что длившиеся год работы по удалению асбеста близки к завершению и остался лишь корпус современных языков. На фотографии рабочий, занимающийся удалением асбеста, в маске и спецодежде. Я всматривался в фотографию и пытался понять, каким образом этот мужчина, чье лицо и фигура полностью скрыты, может напоминать мне Уильяма Генри Деверо Старшего, родителя не только моего, но и Американской Литературной Теории, который после сорокалетнего перерыва собирается вернуться если не в жизнь своего сына, то, по крайней мере, в места, где тот обитает.

Но вместо того, чтобы вволю поразмышлять о возвращении У. Г. Д. Ст., я вытащил очередной опус Лео и принялся читать: нужно хоть бегло ознакомиться перед дневным семинаром. Рассказ, очевидно, был вдохновлен кинематографом (вернее, антивдохновлен). Призрак давно умершего убийцы возвращается каждые двадцать лет терроризировать один и тот же городок, живописно расправляясь с потомками тех местных жителей, кто сто лет назад приговорил его к повешению. Заключительную сцену можно считать кульминацией лишь постольку, поскольку, убив молодую женщину, чья единственная вина, похоже, заключается в склонности крутить динамо, призрачный убийца насилует ее труп. Убийство заняло один в меру длинный абзац, акт изнасилования растянулся на полторы страницы (строки через один интервал). К рассказу автор прикрепил записку от руки, адресованную мне лично. Лео выражал одно-два небольших опасения. Его беспокоило, не перестарался ли он в сцене изнасилования, а также он хотел меня уведомить, что повествование не закончено. Сначала задумывался небольшой рассказ, но вполне вероятно, это вырастет в роман. Под вопросом о сцене изнасилования я приписал: «Некрофилию всегда следует приглушать». И внизу последней страницы: «Обсудим».

– Хорошо, обсудим, – раздался голос у меня за плечом, и в этот раз, обернувшись, я увидел Мег, дочь Билли Квигли.

– Отрада усталых очей, – сказал я, приглашая ее сесть рядом.

И это правда: вроде бы ни у Билли Квигли, ни у его многострадальной жены не имеется особо удачных генов для передачи потомству, но все их дочери вышли красавицами. От красоты Мег только что дух не захватывает, и, как большинство по-настоящему красивых женщин, она ни на кого не похожа. Остальные сестры все более-менее одинаковы, словно юные актрисы мыльной оперы, но такое лицо, как у Мег, не надеешься увидеть вновь в том же столетии.

Она выдвинула стул и села напротив меня. В руках исходящая паром чашка чая и коричневый бумажный пакет, внутри него что-то похожее на теннисный мячик.

– Не знала, что в эстетике некрофилии действуют четкие правила.

Я откинулся к спинке стула и всмотрелся в девушку. У нее в пакете персик, вот что у нее там.

– Только что наткнулся на твоего старикана, – сказал я. – Выглядит не слишком хорошо.

– Даю ему год, – ответила Мег.

Она всегда отзывается об отце небрежно и жестко. Они бьются насмерть. Публичная позиция Мег: ее отец – идиот. Подозреваю, что приватное ее мнение существенно отличается от демонстрируемого прилюдно. Она побывала замужем за человеком, который недотягивал до уровня Билли, и теперь активно ищет мужчину, который мог бы сравняться с этим мерилом, но ей не слишком везет – по крайней мере, в Рэйлтоне. Эта ее активность – одна из причин раздоров с Билли. Однажды вечером посреди осеннего семестра мне на кафедру позвонил человек, искавший отца Мег, которая напилась и вырубилась в городском пабе. Этот человек хотел, чтоб Билли приехал за своей дочерью. Поскольку Билли в тот момент вел занятия и поскольку он прекрасно мог обойтись без таких новостей, я откликнулся на этот вызов, загрузил Мег на заднее сиденье «линкольна», отвез в ее квартиру, сгрузил на диван в гостиной и обратился в бегство, когда она, полупроснувшись, попросила раздеть ее и уложить в постель.

– Значит, пора тебе с ним примириться, – сказал я. – Ты же его любимица.

Мег покачала головой:

– Я охреневаю, когда попадаю к ним. Передать не могу, что творится в доме.

Но я вполне мог вообразить. Дом Квигли деградировал вместе со всем районом, краска облупилась, крыльцо сгнило, крошечная лужайка и даже обочина подъездной дорожки заросли сорняками. Когда Лили и я приехали в Рэйлтон, Билли жил в солидном районе среднего или чуть ниже среднего класса, там селились многие молодые сотрудники университета. Ныне это вотчина деморализованных работников железной дороги, они перебиваются то на пособие по безработице, то на государственные субсидии, их мародерствующие отпрыски гоняют по улицам до поздней ночи, забывая об уроках, которые им задает моя жена, и с нетерпением ждут, когда же подрастут настолько, чтобы, обзаведясь фальшивым удостоверением личности, вскарабкаться на барный стул рядом со своими унылыми родителями в безрадостном кабаке, в чьих темных окнах давно уж не меняли устаревшую рекламу пива.

– Думаю, он нуждается в моральной поддержке, вот и все.

– А кто не нуждается? – На миг жесткая маска свалилась, но тут же вернулась. – Сознавать, что самим своим существованием ты обязана чужой дури, не так-то приятно.

Я знал, что спорить ни в коем случае нельзя, разве что я хочу затеять скандал прямо тут, в студенческой столовой.

К ортодоксальному католицизму своих родителей Мег относится без капли снисхождения. После появления на свет десяти маленьких Квигли (а еще случилось три выкидыша) семейный врач предупредил миссис Квигли, что новая беременность поставит под угрозу ее жизнь, однако она и думать не хотела о каких-либо средствах контроля рождаемости, пока молодой приходской священник, недавно прибывший в Рэйлтон, не поговорил с ней с глазу на глаз и не убедил ее в том, что она свой долг выполнила и большего Бог не требует. Мег была пятой из десяти, и она постоянно твердила, что будь у ее родителей хоть одни мозги на двоих, они бы остановились на четвертом ребенке. Среди прочих качеств Мег это у меня тоже вызывало уважение: большинство людей предпочло бы захлопнуть дверь после того, как сами в нее протиснулись.

Поскольку я вел себя хорошо и не стал возражать, Мег предложила мне кусочек персика.

– Посмею ли? – спросил я.

– Вот в чем вопрос, – кивнула она.

И я не посмел, хотя, вероятно, проблема была не в моей отваге. Мег заигрывала со мной с того самого дня, как я отказался раздевать ее и укладывать в постель, и я отвечал на ее заигрывания, должно быть, потому, что мы оба видели в этом всего лишь флирт. Обоюдно считалось, что стать любовниками нам мешает только моя трусость. Мужчину моего возраста подобные намеки не могут не заинтересовать – заинтересовать почти достаточно, чтобы попытаться выяснить, посмею ли я, если бы не подозрение, что мои корчи доставляют Мег куда больше удовольствия, чем доставил бы секс. Корчась, я думал, что сам больше удовольствия получил бы от секса.

– Нет, – решила она наконец. – Нечего было так долго колебаться.

Доев персик, она с усмешкой протянула мне косточку:

– Вот! Было – и не стало.

– Есть и другие персики, – сказал я.

– Такого больше нет. Этот был самый-самый лучший.

Сожаления? Да, кое-какие у меня были.

Она встала:

– Пора на занятия. У меня будут курсы осенью?

– Надеюсь, – ответил я ей так же, как ее отцу. – Приложу усилия.

– Давно пора принять в профсоюз и нас, ассистентов.

– Рассчитывай на мой голос.

Она фыркнула, будто мои посулы недорого стоили в ее глазах. Возможно, ей было даже кое-что известно о шатком моем положении в профсоюзе.

– Что мой идиот-отец придумал для меня на этот раз – уму непостижимо!

– Что же?

– Снова отправиться на учебу и защитить диссертацию, – пробурчала она. – Обещает все оплатить.

– Вот придурок! – подыграл я.

Лицо ее омрачилось.

– Легче на поворотах! Это же мой старикан, а не кто-нибудь!

Глава 7

Кампус находится на окраине города, в пяти или десяти минутах езды от делового центра – в зависимости от того, удастся ли проскочить оба светофора на зеленый свет. Джейкоб Роуз назначил мне встречу в «Кеглерсе», в центре города, на полдень. В кампусе деканы не едят. Мы будем обедать возле дорожки для боулинга. «Кеглерс» находится по ту сторону железнодорожных путей, что делят город ровно пополам. В Рэйлтоне нет хорошей стороны, как нет и плохой. Действует другое правило: чем ближе селишься к железной дороге, тем хуже. В пору процветания, когда все поезда в Чикаго и далее на запад проходили через город один за другим, спастись от сажи и грязи можно было, только забравшись на холмы выше той линии, где оседала гарь. На нижнем ярусе дома зарастали слоями серой пленки. Ныне, хотя железная дорога почти мертва, остов делового центра все еще остается таким грязным и серым, что дожди его не отмоют, даже если будут идти месяц подряд, и весь город столь отвратен, что и здесь, и на уровне штата чиновники трудятся сверхурочно, изыскивая средства для того, чтобы завершить отрезок четырехполосного шоссе север – юг, которое пройдет мимо Рэйлтона. Строительство сулит вакансии хронически безработным служащим железной дороги, новое шоссе должно облегчить жизнь дальнобойщикам, избавить от пробок на узких улочках в центре города. В этом смысле шоссе прославляли как шанс на экономический расцвет для всего региона, однако после окончания строительства четырехполосный хайвей завершит изоляцию Рэйлтона: проезжающим мимо уже не придется ни останавливаться здесь, ни даже снижать скорость.

Я приехал заранее, однако Джейкоб Роуз был уже на месте. Более того, он вовсю уплетал сэндвич с солониной.

– Извини, – сказал он, когда я выдвинул стул для себя. – Пришлось втиснуть еще одну встречу на двенадцать тридцать, так что я поем и побегу. Попробуй солонину.

Эта часть обеденного зала нависает над расположенным ниже боулингом, из двадцати двух дорожек отсюда видно только две. Неуклюжий, медлительный малый в мешковато свисающих джинсах делает мерзкий сплит и орет:

– Мать твою так!

– Тебя здесь солонина привлекает или атмосфера? – поинтересовался я.

– В Рэйлтоне атмосферы нет нигде, – ответил Джейкоб. – Нос у тебя – красотища!

– Спасибо.

– Я слышал, это дело рук Грэйси, – продолжал он. – А ты, должно быть, оберегал пах.

С виду солонина и впрямь хороша. Я огляделся в поисках официантки. Похоже, тут всего одна, и та в другом конце зала флиртует с барменом.

– Правильная стратегия, – одобрил декан. – С Грэйси всегда жди подлого удара снизу.

Полагаю, это личный опыт.

– Но при этом подставляешь все остальное.

– Подставлять все остальное – фирменный прием Хэнка Деверо, – сказал Джейкоб.

Я помахал официантке, но та все еще не замечала меня. Развернулась и пристроила пышные бедра на барный стул.

– Мне жаль усугублять твои проблемы, – сказал декан.

– Ну так не усугубляй их, бога ради! – Я украл у него кусочек жареной картошки.

– Но, может быть, для тебя это не такая уж плохая весть. – Он вытер рот бумажной салфеткой и слегка отодвинулся от стола. – Ревизия кафедры английского языка и литературы перенесена. Внутренняя проверка начнется в сентябре, внешняя последует в октябре. Если тебе где-то задолжали услугу, сейчас самое время об этом напомнить.

Я провел руками по волосам.

– Дикость какая-то, – сказал я. – У нас же переходный период. Мы ищем нового заведующего.

– В чистом виде финансовый вопрос, – пояснил Джейкоб. – Комиссия посетит также Восточный и Северный филиалы. Таким образом, все три кампуса подвергнутся ревизии одновременно, и ребята из администрации смогут пропагандировать свою любимую идею, что мы – единый университет, хоть и разделенный географически.

– Идеологически разделенный, вернее было бы сказать. Философски. Демографически. Экономически.

– Как бы то ни было. А насчет переходного периода можешь не волноваться, денег на нового заведующего вам все равно не выделят. Это строго между нами. Официально тебе об этом сообщат на следующей неделе.

– Имеет ли смысл спрашивать почему?

Джейкоб пожал плечами:

– Ты мог бы задать вопрос, а я мог бы на него ответить. Но это лишь обозлит тебя. Испортит аппетит перед ланчем. Закажи себе наконец что-нибудь.

Он оглянулся через плечо и сразу же поймал взгляд официантки, той самой, которая меня в упор не видела. Теперь же она соскользнула со стула и подошла к нам.

– Все понравилось? – спросила она.

– Все замечательно, – ответил декан. – Мне бы еще кофе.

Она уже повернулась уходить, но тут декан спохватился:

– Ничего не закажешь, Хэнк?

Девица уставилась на меня в изумлении, словно я только что материализовался за столом.

– Ой! – вскрикнула она. – Привет!

Я заказал сэндвич с солониной. Она записала заказ, принесла декану кофе и вернулась на барный стул.

– Не для протокола: никто не верит, что все проблемы английской кафедры будут решены, стоит нам пригласить заведующего со стороны, – продолжил Джейкоб.

– Такова изначально была и моя позиция, если помнишь.

– Значит, в кои-то веки вышло по-твоему, – улыбнулся Джейкоб. – И кстати, Финни просил меня выступить третейским судьей. Он не хочет, чтобы ты проводил собеседования с кандидатами. Говорит, поскольку ты изначально был против самой идеи искать кого-то нового на это место, тебе не следует руководить отбором. А раз никаких интервью не предвидится, я собираюсь решить этот спор в его пользу. Пусть хоть чему-то порадуется.

– Держу пари, твой род восходит по прямой к Соломону.

– Он также грозит подать в суд, если ты не прекратишь издеваться над его ученой степенью от Вентура Бульвар Буррито Дворец и Школа искусств. По мнению университетского совета, мы тут ничего сделать не можем. Финни сам поставил себя в смешное положение, приобретя степень от неаккредитованного института, это его дело, но и мы окажемся в смешном положении, если устроим разбирательство. Вот если он когда-нибудь вздумает подавать на ставку профессора, тут-то мы и ткнем этим ему в нос, но до тех пор…

– Да ладно, – сказал я. – Вовсе не хочу, чтобы его уволили. Всего лишь пытаюсь минимизировать причиняемый им ущерб.

– Тут мы расходимся, – сказал Джейкоб, отодвигая пустую чашку, и голос его выражал добродушную покорность судьбе. – Я бы с удовольствием уволил ублюдка. Но мне пора.

– Послушай, пока ты не испарился, скажи наконец, когда я получу свои денежки.

Он глянул на меня выразительно – мол, не следовало задавать этот вопрос. Да, знаю.

– Когда я получу свои.

– Это не ответ, – сказал я.

– Знаю. Чего ты добиваешься?

– Твоего обещания. И чтобы ты позволил мне дать кое-кому обещания. Деньги в итоге всегда выделяются. Почему бы не избавить наших преподавателей от лишних переживаний? Назовем это подарком к Рождеству, пусть и сильно заранее.

– Ты не учитываешь целевую аудиторию.

– Окей, подарок на Йом Киппур.

– Да хоть на Рамадан. Я не могу дать тебе деньги, которых у меня нет. Если я пообещаю, а бюджет не будет принят, кому от этого станет лучше? Мы каждый год проходим через эту хрень. Все правила известны назубок.

– Пусть правила известны назубок, это еще не значит, что они правильны. – Очередной мой бесполезный афоризм. – Ты мог бы поднять этот вопрос, если бы счел нужным. Мог бы в кои-то веки поступить как надо, хотя бы для разнообразия.

Джейкоб напустил на себя то усталое выражение, которым он всегда прикрывается, когда я захожу чересчур далеко, полагаясь на тот факт, что мы оба в молодости были простыми смертными, вместе играли в футбол и даже пережили отказ в постоянном контракте.

– У тебя не случается кровотечений из носа там, на моральной высоте?

Я улыбнулся невинно:

– Из этого носа?

– А, точно. О чем я только думал.

– Я серьезно, Джейкоб, – сказал я и с удивлением понял, что действительно отношусь к этому со всей серьезностью. Бывает обидно, если не удается трудное дело, но когда простые вещи нельзя сделать безо всякой на то разумной причины, это не просто обидно – чувствуешь, что все прогнило до самых печенок. – У меня, между прочим, есть кафедральные бланки. Наверняка тебе придется нести ответственность за любые гарантии, которые я дам письменно. Будешь меня злить, я не только продлю контракты – я еще и пообещаю увеличить оклад.

– На том и кончится твоя карьера заведующего.

– Не пытайся угрожать мне, – сказал я. – Во всем университете едва ли сыщется два-три человека, способных принять всерьез угрозы Джейкоба Роуза, и я не из их числа.

Едва эти слова были сказаны, как мне стало стыдно, потому что, разумеется, это было жестоко, – жестоко, ибо правда. Среди старших сотрудников мало кто уважает Джейкоба или прислушивается к его мнению. Отчасти потому, что гуманитарный факультет сам по себе не пользуется особым уважением, отчасти потому, что, сколько бы он ни строил из себя крутого, ему плохо даются словесные баталии, а именно в них и наносятся наиболее важные административные удары. Все знают, что он человек приличный, мягкий, а в результате ему то и дело велят смириться и сдаться. Джейкоб отбросил маску свойского парня, желая показать мне, что обижен, и сказал сухо:

– Сделаю, что смогу.

Я и сам с утра дважды произнес ту же фразу, так что вовсе не был осчастливлен, когда бумеранг вернулся ко мне.

В добрых намерениях Джейкоба я не сомневался – теперь, когда, уязвленный мной, он решился их декларировать, – но оставался открытым вопрос, насколько упорно он станет осуществлять эти намерения, какие приоритеты вновь займут свои места, когда пройдет боль от моего жала. Мне ли не знать, как это бывает, ведь и мои намерения слабеют, мои собственные приоритеты перестраиваются словно и вовсе без сознательного участия Уильяма Генри Деверо Младшего.

Декан отодвинул стул и встал. Официантка вернулась с чеком.

– Я заплачу! – усмехнулся Джейкоб.

– По справедливости так, – заметил я.

– Ой! – пискнула официантка, напуганная неожиданным звуком моего голоса. – Я забыла передать ваш заказ кухне.

Я попросил ее не беспокоиться.

– А ты чаевые, идет? – К Джейкобу вернулось хорошее настроение.

Я оставил довольно щедрые, в данных обстоятельствах, чаевые. Ирония – вот чего я в жизни ищу.

Девушка просияла улыбкой:

– Приходите к нам еще!

Вот тебе и ирония.

На парковке Джейкоб сказал:

– Почему это женщины либо вовсе тебя не замечают – либо пытаются оторвать тебе нос?

– Буду рад снова перекусить с тобой, – ответил я.

– Как Лили?

– В порядке, – сказал я и, не удержавшись, спросил: – А как Джейн?

Десять лет назад она выгнала его после восемнадцати лет супружества.

– Пошел ты, – буркнул он.

Я подумал: какого черта, почему не запустить пробный шар?

– Тут недавно интересный слух прошел, – сказал я, следя за его реакцией.

Реакции – ноль, что само по себе значимо.

– Ты приживешься в академическом мире, – сказал Джейкоб. – В нашей пустыне слухи и есть манна.

– Гипотетический вопрос. – Я решил копнуть глубже. – Предположим, декан – например, гуманитарного факультета – на этот раз и в самом деле что-то узнал. Поделится ли он своими знаниями со старым другом?

– С тем старым другом, который оскорбляет декана и сомневается в его порядочности? Который всегда ведет себя как заноза в заднице? – уточнил Джейкоб. – Вероятно, декан с ним поделится – в уместный момент.

– Уместный момент наступит вскоре?

– Вскоре? Думаю, «вскоре» – вполне подходящее слово.

– Правду говорят: должность меняет человека, – сказал я.

– Я слышал, твой отец перебирается в Рэйлтон?

Я замер. Я никому не говорил об этом, кроме Лили.

– От кого ты слышал?

– От твоей матери. Она интересовалась, не будет ли у нас места почетного профессора. Для Уильяма Генри Деверо, сказала она. Сначала я подумал, она хлопочет о тебе, и засмеялся. Потом до меня дошло, что речь о твоем отце.

Я улыбнулся и кивнул, признавая, что он меня зацепил, но больше никак не отреагировал на подначку.

– И что ты ответил?

– Сказал, что об этом ей следует поговорить с ректором. Она сказала, у нее есть его номер.

– У нее есть номера всех и каждого, можешь мне поверить. Даже моего отца. Только пользы ей это еще ни разу не принесло. Теннис в субботу? – предложил я, меняя тему.

– Не смогу, – ответил Джейкоб. – Меня не будет в городе. Ты остаешься за главного. Ничего не делай, понял?

Внимание! Это не конец книги.

Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!