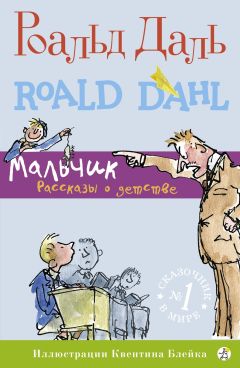

Текст книги "Мальчик. Рассказы о детстве"

Автор книги: Роальд Даль

Жанр: Современная русская литература, Современная проза

Возрастные ограничения: +6

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 1 (всего у книги 9 страниц) [доступный отрывок для чтения: 2 страниц]

Роальд Даль

Мальчик. Рассказы о детстве

Boy Tales of Childhood – Copyright © Roald Dahl Nominee Ltd., 1984

Illustrations Copyright © 2013 by Quentin Blake

© Евгения Канищева, Наталья Калошина, перевод на русский язык, 2016

© ООО Издательский дом «Самокат», 2016, издание на русском языке

Альфхильда, Элси, Аста, Эллен и Луис, освящается вам

Автобиография – книга, в которой человек описывает свою жизнь. Обычно такие книги напичканы скучными подробностями.

Это – не автобиография. Я ни за что не стал бы писать историю собственной жизни. Но, с другой стороны, многое из того, что происходило со мной в школьные и послешкольные годы, до сих пор стоит у меня перед глазами.

Казалось бы, не было среди тех событий ни одного особенно значительного, а они всё равно засели во мне так крепко, что не вытравишь. И это по прошествии пяти, а то и шести десятков лет.

Мне даже не понадобилось специально рыться в памяти. Я просто взял, что лежало сверху, и перенёс на бумагу.

Среди этих историй есть смешные. Есть грустные. Есть очень неприятные. Наверное, потому они и незабываемые.

И все – правдивые.

Р. Д.

Отправная точка

Папа и мама

Мой отец Харальд Даль, норвежец, был родом из маленького городка Сарпсборга, что неподалёку от Осло. А его отец – мой дед – был преуспевающий купец: он держал в Сарпсборге собственную лавку, где продавалось абсолютно всё, от сыра до проволочной сетки для курятников.

Теперь представьте: вот я пишу это в 1984 году, а этот мой дед родился в 1820-м, вскоре после того как Веллингтон разгромил Наполеона при Ватерлоо. Доживи дед до наших дней, ему было бы сейчас сто шестьдесят четыре года. А отцу – сто двадцать один. Они оба довольно поздно начали обзаводиться детьми.

Когда моему отцу было четырнадцать, то есть опять-таки больше ста лет тому назад, он полез на крышу, чтобы поправить съехавшую плитку черепицы, но поскользнулся и упал вниз. И сломал левую руку чуть ниже локтя. Кинулись за доктором, потом ждали его полчаса, потом наконец к дому подъехала коляска, явив миру блистательное и нетрезвое медицинское светило – нетрезвое настолько, что оно перепутало перелом предплечья с вывихом плеча.

– А вот мы сейчас его ему вправим! – зычным голосом объявило светило.

Для операции понадобились помощники, и с улицы привели двух прохожих. Им велено было держать мальчика за пояс, а доктор вцепился в запястье сломанной руки и скомандовал:

– А ну-ка ухватились покрепче! Крепче, я сказал! И-и-и-и… дёрнули!

Наверняка боль была нестерпимая. Жертва взвыла, мать жертвы в ужасе закричала «Не-е-ет!..» – но вправщики уже успели сделать своё чёрное дело: осколок кости прорвал кожу и теперь торчал наружу.

На дворе стоял 1877 год, и с ортопедической хирургией дела обстояли не так, как сейчас. Поэтому сломанную руку, к счастью, левую, просто ампутировали по локоть, и отцу пришлось всю оставшуюся жизнь обходиться одной правой. Но со временем он приспособился и научился делать всё что нужно. Например, он мог завязывать шнурки на обуви не хуже любого из нас. А чтобы резать мясо на тарелке, он заточил крайний зубец вилки – получился специальный прибор, служивший ему вилкой и ножом одновременно. Это своё изобретение он хранил в кожаном футлярчике и всегда носил с собой. В отсутствии руки, говорил он, всего одно серьёзное неудобство: невозможно срезать верхушку варёного яйца.

У моего отца был младший брат по имени Оскар. Между братьями было около года разницы, и они всегда были очень близки. Однажды, вскоре после окончания школы, братья вместе вышли из дома, чтобы погулять по окрестностям и заодно обсудить планы на будущее. Они решили, что маленький городок Сарпсборг в маленькой стране Норвегии – не то место, где можно сколотить состояние. Значит, надо ехать в какую-то большую страну, скажем, в Англию или во Францию, где возможности разбогатеть ничем не ограничены.

Однако их отцу, добродушному великану без малого семи футов роста, этот честолюбивый замысел совсем не понравился, и он велел сыновьям выкинуть дурь из головы. И тогда они сбежали из дому, как-то пробрались на грузовой корабль и таким образом попали во Францию.

Из Кале они поехали в Париж, но дальше пути братьев разошлись: оба стремились к самостоятельности и не хотели зависеть друг от друга. Дядя Оскар, поразмыслив, отправился на запад, в порт Ла-Рошель, что на Атлантическом побережье; отец же решил пока задержаться в Париже.

История о том, как каждый из двух братьев в одиночку, без чьей-либо помощи открыл на чужбине собственное дело и преуспел, безусловно, интересна, но за недостатком времени я ограничусь лишь кратким её изложением.

Итак, дядя Оскар. В те времена Ла-Рошель был рыбным портом, он и сейчас рыбный порт. К сорока годам мой дядя был уже самым богатым человеком в городе. Он владел промысловой флотилией под названием «Рыбаки Атлантики» и большим консервным заводом, где закатывали в банки выловленные тралами сардины. Ещё у него была жена из очень хорошей семьи, великолепный городской дом, а также загородная резиденция – шато с поместьем. Он коллекционировал мебель эпохи Людовика XV, картины и редкие книги; его прекрасные коллекции, как и два прекрасных дома, по сей день принадлежат нашей семье. Я не видел дядиного поместья и шато, зато года два назад мне довелось побывать в его городском доме в Ла-Рошели, и я могу сказать: это нечто. Такой мебели уж точно место в музее.

Пока дядя Оскар в поте лица трудился в Ла-Рошели, его однорукий брат Харальд (мой отец) тоже не бездельничал. В Париже он познакомился с другим молодым норвежцем по фамилии Однесен, и они договорились открыть совместную компанию – стать судовыми брокерами. Судовой брокер – это человек, который снабжает зашедшие в порт суда всем необходимым. Он поставляет на борт топливо, продукты, канаты, краски, мыло с полотенцами, молотки с гвоздями – тысячи разных полезных мелочей. Можно сказать, что брокер – это владелец огромной лавки, в которой отовариваются корабли. И главное, что продаётся в этой лавке, – топливо: двигатели ведь должны на чём-то работать. А единственным топливом в те времена был уголь. Суда на нефтяном топливе тогда ещё не бороздили морские просторы. Были только пароходы, а пароходам требовалось сразу много угля: сотни, а то и тысячи тонн. Для корабельного брокера топливо – всё равно что чёрное золото.

Мой отец и его новый друг, господин Однесен, очень хорошо это понимали. Значит, сказали они себе, открывать брокерскую контору лучше всего в каком-нибудь из больших угольных портов Европы. В каком? Ну, с этим как раз всё было просто. Самым большим угольным портом Европы, даже мира, был в то время Кардифф. И они отправились в Кардифф, в южный Уэльс – два целеустремлённых молодых норвежца, практически без багажа, налегке. Зато мой отец вместо багажа вёз с собой нечто более ценное. В Париже он успел жениться, и теперь вместе с ним в Кардифф ехала его жена, юная француженка Мари.

По прибытии в Кардифф молодые люди сняли подходящую комнатку на Бьют-стрит, и брокерская контора «Однесен и Даль» заработала. С этого момента начинается неправдоподобная, прямо-таки фантастическая история успеха, которая похожа на сказку, но на самом деле она была прямым результатом упорной и непрерывной работы двух друзей. Очень скоро заказов навалилось столько, что вдвоём Однесен и Даль уже не справлялись. Пришлось расширяться, нанимать новых работников. У молодых брокеров наконец появились настоящие деньги, и через несколько лет мой отец смог купить отличный сельский дом в Лландаффе, что близ Кардиффа. В этом доме Мари родила ему двух детей, девочку и мальчика. Но, к несчастью, сразу после вторых родов Мари умерла.

Когда потрясение от её смерти прошло и горе мало-помалу начало отступать, отец вдруг осознал, что малышам нужна хотя бы мачеха, которая будет о них заботиться. Да и ему самому было страшно одиноко. И стало ясно, что он должен найти себе новую жену. Но легко сказать найти жену – норвежцу, в южном Уэльсе, где он почти никого не знает. Тогда он решил взять отпуск и съездить на родину, в Норвегию. Кто знает, вдруг ему повезёт и он встретит там прекрасную невесту, ровно такую, какая нужна?

И вот летом 1911 года, во время морской прогулки по Ослофьорду на маленьком пароходике отец познакомился с девушкой, которую звали София Магдалена Хессельберг. А надо сказать, что уж если Харальд Даль видел что-то по-настоящему ценное, он не собирался это упускать. Поэтому всего через неделю он сделал ей предложение, и вскоре они поженились.

Мама в день помолвки

После медового месяца в Париже Харальд привёз молодую жену-норвежку в Лландафф. Они были влюблены друг в друга и совершенно счастливы, и в следующие шесть лет она родила ему четырёх детей: девочку, вторую девочку, мальчика (меня) и ещё одну девочку. В семье теперь было шестеро детей – двое от первого брака отца и четверо от второго. Нам требовался более просторный дом, благо деньги на него у Харальда были.

Мне 8 месяцев

Так что в 1918-м, когда мне было два года, мы переехали в большой особняк близ деревни Радир, в восьми милях к западу от Кардиффа. Помню этот огромный домище с башенками на крыше, окружённый великолепными газонами и террасами; за ним тянулись леса и луга и стояли домики для работников. Вскоре луга наполнились дойными коровами, свинарники – свиньями, курятники – курами, а конюшни – крепкими лошадками, на которых можно было пахать и возить сено. Появились и работники: пахарь, пастух, чета садовников и прислуга для дома – всякая, какая только бывает. Харальд Даль, как и его брат Оскар в Ла-Рошели, любил жить на широкую ногу.

Наш дом в Радире

Но больше всего в этих двух братьях, Харальде и Оскаре, меня всё же удивляет другое. Оба они выросли в маленьком городке, в обычной семье, с детства привыкли к непритязательности и простоте, но у обоих, совершенно независимо друг от друга, возникла неодолимая тяга к прекрасному. Как только на это появились средства, оба начали покупать картины и обставлять свои дома изящной мебелью. Мой отец, помимо прочего, стал настоящим садовником и начал коллекционировать альпийские растения. Мама мне рассказывала, как они вдвоём ездили в Норвегию и выбирались там в горы и как она умирала от страха, когда Харальд, хватаясь одной рукой за камни, карабкался по неприступным утёсам – охотился за каким-нибудь альпийским цветком, прицепившимся к скале высоко над головой. К тому же он был превосходным резчиком по дереву: рамы почти всех зеркал в доме – его работа, как и дубовая каминная доска в гостиной, украшенная узором из листьев, плодов и сплетённых ветвей.

А его дневниковые записи! У меня до сих пор хранится одна из многочисленных тетрадей Харальда Даля 1914–1918 годов – времён Первой мировой войны. Все пять лет, пока шла война, отец ежедневно вписывал в дневник по нескольку страниц наблюдений и размышлений. Он всегда пользовался перьевой ручкой и писал не на родном норвежском, а на безупречном английском.

Письмо от папы

…наилучшее время для тела и души – я бы сказал, обилие свежего воздуха и моциона. Хороший глоток морского воздуха перед завтраком, как, впрочем, и перед каждой едой, всегда лучше любого химического лекарства.

У отца имелась собственная довольно любопытная теория насчёт того, как надо воспитывать в детях чувство прекрасного. Всякий раз, когда мама беременела, отец выжидал полгода, а потом объявлял, что пора приступать к «благословенным прогулкам». Каждый день, с начала седьмого месяца и до конца срока, он отводил её в какой-нибудь живописный уголок в окрестностях, и они прогуливались там не меньше часа, чтобы мама могла впитать в себя окружающую красоту и великолепие. Идея состояла в том, что если беременная женщина будет регулярно любоваться красотами природы, то эти красоты через пуповину перетекут в мозг ещё не родившегося ребёнка, и он тоже вырастет ценителем прекрасного. Вот так все мы ещё в материнской утробе прошли курс эстетического воспитания.

Детский сад, 1922–1923 (6–7 лет)

В 1920 году, когда мне было три года, моя родная сестра Астри, старшая из маминых дочерей, умерла от аппендицита. Ей было всего семь. Столько же, сколько моей старшей дочери Оливии, которая умерла от кори сорок два года спустя.

Астри была любимицей отца, он её обожал. Её внезапная смерть ошеломила его, первые несколько дней он не мог даже говорить. Горе его было так безмерно, что спустя месяц, когда он сам слёг с воспалением легких, его совершенно не интересовало, выживет он или нет.

Был бы тогда пенициллин – ни аппендицит, ни пневмония не представляли бы серьёзной угрозы для жизни. Но пенициллина, как и других чудодейственных антибиотиков, в то время ещё не изобрели, и воспаление лёгких было смертельно опасным недугом. На четвёртый или пятый день наступал так называемый «кризис», больной метался в горячке, пульс учащался – и тогда всё зависело от воли к жизни, от того, готов ли бороться сам пациент. Мой отец отказался бороться. Я уверен, что он думал только об Астри, о своей девочке, и мечтал встретиться с ней на небесах. Поэтому он умер. Ему было пятьдесят семь лет.

Так моя мама за несколько недель потеряла сначала дочь, а потом мужа – одному Богу ведомо, как она это выдержала.

Тут же на неё обрушилось множество проблем и огромная ответственность. Можно себе представить: молодая норвежка в чужой стране, на руках пятеро детей – трое своих и двое приёмных, от первой жены умершего мужа; больше того, она снова была беременна, и до родов оставалось всего два месяца. Более слабая женщина на её месте, вне всякого сомнения, продала бы дом, собрала вещи и уехала бы вместе с детьми прямиком в Норвегию. Ведь на родине у неё остались родители, которые готовы были ей помогать и приняли бы нас с радостью, и две незамужние сестры. Это был бы самый простой выход – но мама его отвергла. Дело в том, что её муж всегда твёрдо и решительно заявлял, что все его дети должны учиться только в английских школах. Английские школы – лучшие в мире, говорил он. Куда лучше норвежских. И даже лучше валлийских – несмотря на то, что именно в Уэльсе он основал свой бизнес. Отец был уверен, что английское образование таит в себе что-то магическое: благодаря ему население небольшого острова превратилось в великую нацию, создавшую великую империю и величайшую литературу. «Никто из моих детей, – повторял он, – не станет ходить ни в какую другую школу. Только в английскую!» И мама твёрдо вознамерилась выполнить волю покойного мужа.

Я и мама, Радир

А значит, ей следовало перебраться из Уэльса в Англию, но мама пока не была к этому готова. Она решила ещё на некоторое время остаться в Уэльсе: тут, по крайней мере, она могла рассчитывать на помощь и советы знакомых – в первую очередь, господина Однесена, делового партнёра и лучшего друга её мужа. Но, хотя она и не собиралась пока уезжать из Уэльса, всё же было ясно, что нам надо переселиться из особняка в дом поменьше. Маме и с детьми хватало забот. Без сельскохозяйственных угодий и большого хозяйства она вполне могла обойтись. Поэтому сразу же после рождения пятого ребёнка (ещё одной дочери) она продала особняк и купила дом поменьше в нескольких милях от Радира – в Лландаффе.

Наше новое жилище именовалось Камберлендской Сторожкой и больше всего походило на уютную загородную виллу. Через два года – когда мне исполнилось шесть – именно здесь, в Лландаффе, я впервые пошёл в школу.

Точнее, это была не школа, а детский сад, он назывался «Под вязом», его содержали и занимались им две сестры – миссис Корфилд и мисс Такер. Поразительно, как мало застревает в памяти человека из раннего детства, лет до семи-восьми. Я мог бы подробно описать всё, что происходило со мной после восьми лет, но о том, что было раньше, – почти никаких воспоминаний. Так, я целый год ходил в садик «Под вязом», но совсем не помню, как выглядела наша классная комната. И не помню лиц миссис Корфилд и мисс Такер – хотя уверен, что обе они были милые и улыбчивые тётеньки. Разве что всплывает в памяти одна-единственная смутная картинка: я сижу на ступеньках крыльца, снова и снова пытаюсь завязать шнурок на ботинке – и никак. Вот и всё, что у меня осталось от той моей первой школы.

Мне шесть лет

Зато я прекрасно помню, как я добирался в школу и обратно, – ещё бы, это же было так волнующе! Наверное, шестилетнего ребёнка только то и интересует – и запоминается, – что доставило ему волнение и радость. В моём случае источником того и другого был мой новенький трёхколёсный велосипед. Каждое утро я садился на него и катил в садик, а рядом катила моя старшая сестра, тоже на трёхколёсном велосипеде. Вижу как сейчас: одни, без взрослых, мы с сестрой на рекордной скорости мчим посреди дороги, но самое восхитительное нас ждёт на повороте, потому что если резко крутануть руль и при этом отклониться в сторону, то одно из колёс отрывается от земли – и мы какое-то время едем на двух. Всё это, как вы понимаете, происходило в старые добрые времена, когда появление авто на дороге было событием: двое малышей на трёхколёсных велосипедах, дзинькая в звонки и перекрикиваясь, спокойно катили по проезжей части – и это было совершенно безопасно.

Вот, пожалуй, и все мои воспоминания шестидесятидвухлетней давности – всё, что осталось от тех детсадовских времён.

Лландафф

Соборная школа,

1923–1925

(7–9 Лет)

Велосипед и кондитерская

Когда мне стукнуло семь, мама решила, что пора забирать меня из садика и переводить в настоящую начальную школу для мальчиков. К счастью, одна как раз такая школа, причём очень известная, находилась всего в миле от нашего дома. Школа эта расположилась в сени Лландаффского собора, а потому она так и называлась – Лландаффская соборная школа. Она и сейчас так называется и по-прежнему находится на том же месте, рядом с собором.

Лландаффский собор

Но опять-таки от тех двух лет, что я туда ходил, мало что запомнилось – точнее, всего два эпизода.

Первый длился не более пяти секунд, зато остался в моей памяти навечно.

Было самое начало моего первого учебного года. Я только что вышел из школы и свернул в сторону дома, когда вдруг, ярдах в двадцати передо мной, по улице пронёсся большой мальчик лет двенадцати на двухколёсном велосипеде. Улица шла под уклон, и мальчик тоже ехал под уклон; поравнявшись со мной, он начал крутить педали в обратную сторону, так что трещотка на его велосипеде оглушительно застрекотала, и одновременно убрал руки с руля и небрежно скрестил их на груди. Замерев, я уставился ему вслед. Он был великолепен. Стремительный, бесстрашный и элегантный, в длинных брюках, прихваченных велосипедными клипсами, в красной школьной фуражке набекрень. Когда-нибудь, сказал я себе, у меня тоже будет такой велосипед, и в один прекрасный день я надену длинные брюки с велосипедными клипсами, сдвину набекрень школьную фуражку, и пронесусь на велосипеде прямо с горы, и буду крутить педали в обратную сторону, и не буду держаться за руль!

Могу сказать точно: если бы в тот момент кто-то взял меня за плечо и спросил: «Мальчик, какое твоё самое большое желание, самая твоя главная, самая возвышенная цель в жизни? Кем ты хочешь стать: врачом? Музыкантом? Художником? Писателем? Или, может быть, лорд-канцлером?» – я ответил бы, не колеблясь ни секунды: моя мечта, моя надежда, моя самая главная и возвышенная цель – иметь вот такой велосипед и съехать на нём с горы, не держась за руль. Сказка! Я трепетал при одной мысли об этом.

Со вторым моим воспоминанием из времён Лландаффской соборной школы дело обстоит сложнее.

Это произошло спустя год с небольшим, когда мне только-только исполнилось девять. К тому времени у меня уже появилось несколько друзей: по утрам я выходил из дома один, но по дороге в школу ко мне друг за другом присоединялись ещё четыре мальчика из моего класса, и к школе мы подходили уже впятером. После уроков мы шли домой. По пути в школу и обратно мы всегда проходили мимо кондитерской лавки, где продавались разные сладости. Точнее, мы как раз никогда не проходили мимо, всегда останавливались. Топчась перед маленьким окошком, которое служило витриной, мы глазели на заполненные до краёв стеклянные банки. Чего в них только не было: леденец «бычий глаз», карамель мятная, карамель клубничная, все виды монпансье, грушевые капельки, лимонные капельки и много чего ещё. Каждому из нас раз в неделю выдавали по шесть пенсов на карманные расходы, и как только кто-то один оказывался при деньгах, мы вместе вваливались в лавку и покупали на всех какого-нибудь лакомства. Лично я всегда выбирал шербет-шипучку или лакричные шнурки.

Но Твейтс – так звали одного из моих приятелей – всегда говорил мне, что не надо есть лакричные шнурки. Потому что их делают из крысиной крови. Твейтсу про это рассказал папа, а папа у Твейтса врач, он знает. Твейтс однажды тоже ел лакричный шнурок; дело было перед сном, когда Твейтс уже лежал в кровати, а папа его застукал и тут же, на месте, просветил. «Все крысоловы в стране, – объяснил ему папа, – везут своих крыс на фабрику лакричных шнурков, и за каждую крысу управляющий платит им по два пенса. Некоторые крысоловы так разбогатели на дохлых крысах, что стали миллионерами».

«Но как же из крыс получается лакрица?» – удивился Твейтс, и папа ему объяснил: «Когда набирается десять тысяч дохлых крыс, их загружают в огромный железный котёл и варят несколько часов. Пока в котле булькает, двое работников с длинными шестами всё время помешивают, чтобы не подгорело. Получается густое крысиное варево, а в самом конце его ещё толкут специальными толкушками, чтобы не осталось ни одной косточки, и тогда варево превращается в настоящее крысево».

«Папа, – спросил тогда Твейтс, – а как же из крысева делают лакричные шнурки?» Тут папа Твейтса на некоторое время задумался, но в конце концов сказал: «Те двое с шестами надевают резиновые сапоги, забираются прямо в котёл и совковыми лопатами выкидывают крысево на бетонный пол. И ещё проходятся по нему несколько раз паровым катком – получается большой-пребольшой чёрный блин. Им остаётся только дождаться, пока он остынет и затвердеет, и разрезать на узкие полоски – шнурки. Не ешь их! – предупредил Твейтса папа. – Не то у тебя разовьётся крысома».

«Что такое крысома, папа?» – спросил Твейтс.

«Видишь ли, все пойманные крысоловами крысы отравлены крысиным ядом. От этого яда и развивается крысома».

«А как она развивается, папа?»

«Сначала зубы становятся тонкими и острыми, – начал папа. – Потом сзади, на том месте, которым сидят, вырастает короткий толстый хвост. И, кстати, крысома неизлечима. Я врач, я знаю».

Мы были в восторге от этого рассказа и заставляли Твейтса повторять его по сто раз, сначала по дороге в школу, потом обратно. Но, разумеется, никто из нас – кроме Твейтса – и не думал отказываться от лакричных шнурков. К тому же это было самое выгодное вложение денег: шнурки продавались по паре на пенс. Лакричный шнурок, на случай если вам не доводилось держать его в руках, – не круглый в сечении, а скорее плоский, похожий на узкую чёрную ленту с полдюйма шириной. В кондитерской лавке шнурок лежал свёрнутым в спираль, но если ты его уже купил, то можно было поднять его за один конец высоко над головой, и тогда второй конец свисал до земли – вот какой длины были эти шнурки во времена моего детства.

Шербет-шипучки шли по той же цене, пара за пенс. Это лакомство выглядело так: жёлтая картонная трубочка, внутри трубочки – шипучий порошок, а снаружи – соломинка из лакрицы (точнее, из крысиной крови, всякий раз напоминал нам Твейтс). И надо было высосать через соломинку весь порошок, а соломинкой закусить – вот это блаженство! Шербет шипел и пенился во рту, а если приноровиться, можно было даже пустить пузыри из носа, будто у тебя припадок.

Ещё в лавке продавались леденцовые бомбы: штука – пенс. Это такие твёрдые шары, каждый размером с помидор черри. Одной бомбы хватало на час непрерывного сосания. Интереснее всего было каждые пять минут вынимать её изо рта и внимательно осматривать – потому что она всё время меняла цвет. Только что была розовая, и вдруг уже голубая, потом зелёная, потом жёлтая; в этом было что-то волшебное. Было совершенно непонятно, каким образом мастера на Бомбовой фабрике добивались такого чудесного эффекта. «Как это? – спрашивали мы друг друга. – Как может цвет всё время меняться?» «Это из-за слюны!» – уверенно заявлял Твейтс. Будучи сыном врача, он считал себя авторитетом по всем вопросам, связанным с жизнедеятельностью человеческого организма. Он, например, мог рассказать, как на ссадине образуется струп и в какой момент его уже можно сдирать. И почему синяк синий, а кровь красная. «Бомба, – упрямо повторял он, – меняет цвет под воздействием слюны!» Но когда мы просили его объяснить про это воздействие поподробнее, он говорил: «Не буду я ничего объяснять, вы всё равно не поймёте».

У грушевых капелек был опасный вкус, и нам это страшно нравилось. Они пахли лаком для ногтей и холодили горло. Нам запрещали их покупать – и мы, естественно, покупали их при всякой возможности.

Ещё были твёрдые коричневые пастилки под названием «горлодёры». Запахом и вкусом пастилки сильно напоминали хлороформ, и мы ни капельки не сомневались, что они пропитаны насквозь этим жутким снотворным, от которого, как нам сто раз объяснял Твейтс, человек засыпает и потом несколько часов не может проснуться.

– Когда мой папа собирается отпилить человеку ногу, – сказал нам Твейтс, – он наливает хлороформ на марлю, человек дышит через неё и засыпает. И папа отпиливает ему ногу, а он даже ничего не чувствует.

– А тогда зачем его подмешивают в «горлодёры», этот хлороформ? – спросили мы.

Вы, верно, думаете, что такой вопрос озадачил Твейтса? Отнюдь. Твейтса ничто никогда не озадачивало.

– Мой папа, – сказал он, – говорит, что «горлодёры» изобрели специально для опасных преступников, которые сидят в тюрьме. Им каждый раз после еды выдают по одной «горлодёрине», и преступники делаются сонными от хлороформа и не бунтуют.

– Это понятно, – не унимались мы, – но детям-то их зачем продают?

– А затем и продают, – сказал Твейтс. – Это такой заговор взрослых против детей. Чтобы нас легче было утихомирить.

Так что кондитерская лавка в Лландаффе 1923 года была для нас центром и смыслом всего – как бар для пьяницы или церковь для епископа. Без неё нам жизнь была бы не в радость. Но у этой лавки был один серьёзнейший недостаток: хозяйка. Эта женщина была настоящим чудовищем. Мы её ненавидели и имели для этого веские основания.

Хозяйку звали миссис Пратчетт. Это была мелкая тощая старая ведьма, ехидная и зловредная. Она никогда не улыбалась, не здоровалась и за всё время не сказала нам ни одного доброго слова, а рот открывала, только чтобы нас припугнуть: «Я всё вижу! Куда тянешь ручонку, попробуй мне только стибрить хоть одну конфетку!..» Или: «Нечего тут топтаться да пялиться без толку! Гоните денежку, или кыш отсюда!»

Самое скверное, что она была ужасная неряха и грязнуля. Противно было смотреть на её серый засаленный фартук, на замызганную старую кофту, всю в чайных потёках, с налипшими крошками и присохшими комочками яичного желтка. Но противнее всего были её руки, чёрные от сажи и въевшейся грязи, – будто она с утра до вечера горстями закидывала уголь в топку. Тут важно помнить, что это были те же самые руки, которыми она лезла в стеклянные банки, чтобы достать нам на пенни ирисок, или мармеладок, или засахаренных орешков, или какого-то другого лакомства. В те времена особых требований к гигиене никто не предъявлял, и никому, а уж тем более миссис Пратчетт, не приходило в голову пользоваться совочками для сыпучих продуктов, да этих совочков тогда ещё и в помине не было. При виде того, как грязные пальцы миссис Пратчетт, с траурной каймой под ногтями, отколупывают со дна банки квадратики шоколадной помадки, думаю, даже изголодавшийся бродяга не стерпел бы и сбежал из этой лавки подобру-поздорову.

Но мы – терпели. Ради этих сластей мы ещё и не такое готовы были стерпеть. И мы просто стояли и хмуро смотрели, как мерзкая старушенция ковыряется в стеклянной банке чёрными замурзанными пальцами.

И второе, что мы больше всего ненавидели в миссис Пратчетт, была её жадность. Чтобы получить самый обычный пакет для покупок, надо было потратить все шесть пенсов сразу, в один заход. А не потратил – получай свои конфетки в кульке из обрывка газеты: специально для этого миссис Пратчетт держала на прилавке стопку старых «Дейли миррор».

В общем, как вы уже поняли, с миссис Пратчетт мы враждовали и были бы рады ей насолить, да не знали как. Идей на этот счёт появлялось много, но ни одна не работала – точнее, ни одна до того памятного дня, когда мы нашли дохлую мышь.