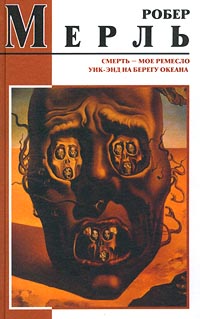

Текст книги "Смерть – мое ремесло"

Автор книги: Робер Мерль

Жанр: Зарубежная классика, Зарубежная литература

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 2 (всего у книги 18 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]

Кстати, один из американских «героев», сбросивших бомбы на японских детей и женщин по приказу баптиста Трумэна, недавно вновь вышел на сцену американской газетной рекламы и так же, как комендант Освенцима, заявил, что его никогда не мучили никакие упреки совести и спал он после этой своей операции совершенно спокойно и без дурных сновидений. А в ту минуту, когда сбрасывал бомбу, он думал больше всего отнюдь не о жертвах, но лишь о том, чтобы вывести самолет из-под взрывной волны, то есть так же «сосредоточивался на технической стороне задачи». Видимо, этот робот, так же как и Ланг, считает, что за приказ ответствен только тот, кто его отдает, а не тот, кто выполняет.

Не считая погибших в самой войне, на полях сражений, в годы второй мировой войны миллионы мирных людей, детей и женщин различных стран погибли в городах и селениях от налетов авиации, а в гитлеровских лагерях смерти погублено в общей сложности около восьми миллионов человек – евреев, русских, французов, чехов, поляков, немцев и многих других национальностей.

Хозяева империалистического мира в течение многих лет намеренно заставляют немецкий народ и другие народы Запада позабыть историю второй мировой войны и усыпляют их человеческую бдительность – бдительность матерей, бдительность самой молодежи, бдительность рабочего класса, изготовляющего орудия массовой смерти.

Книга Р. Мерля «Смерть – мое ремесло» не содержит гневных призывов не допустить войны, автор романа не произносит разоблачительных речей против фашизма. Он просто показывает обнаженную правду. Дело не в бесноватом фюрере, который был всего лишь простым лакеем промышленных монополий. Истерический «пророк» шовинизма вполне заменим. На империалистическом рынке авантюризма и шарлатанства можно всегда найти сотни пройдох на роль «фюрера», отравляющего народы ядом военной истерии, а особенно в периоды капиталистических кризисов и безработицы.

Главное – уберечь от этих фюреров души народов. Ведь целью империалистических хозяев является подчинение психики миллионных масс, убийство в них морали, уничтожение чувства ответственности за свои действия и способности критически мыслить. Они хотят убедить миллионы людей в том, что единственный долг народов заключается в слепом повиновении «вождям», на чьей ответственности лежат судьбы мира и право распоряжаться человечеством.

После выхода романа «Смерть – мое ремесло» некоторые критики упрекали автора этой книги в сгущении красок. Опубликованные позже в печати подлинные мемуары коменданта Освенцима Рудольфа Гесса подтвердили, что писатель Робер Мерль изобразил и фашистские преступления и самого эсэсовского убийцу совершенно документально, именно с предельной художественной правдивостью.

Когда эта вступительная статья была уже написана, ее автор получил письмо от автора романа Робера Мерля.

Выражая радость по поводу того, что его книга «Смерть – мое ремесло» станет доступной русскому читателю, Робер Мерль пишет, что этот роман сыграл важную роль в развитии его собственных взглядов и во всей его жизни.

«В самом деле, – пишет Р. Мерль, – когда я начал писать „Смерть – мое ремесло“, я делал это вначале единственно из побуждений нравственных и психологических. Иначе сказать – в начале этой работы я был в состоянии полнейшего политического невежества; и даже тогда, когда книга вышла в свет, я сам не сразу понял ее значение. В моей тогдашней наивности я не ожидал, что этот роман может вызвать чье-либо озлобление. И после его опубликования я был ошеломлен неистовой злобой нападок, которые я навлек на себя во Франции и еще больше – в Западной Германии. Только тогда я сам осознал политический подтекст этого романа. Но нападки, объектом которых я стал, имевшие целью возвратить меня на „путь истинный“, как раз напротив, с еще большей ясностью обнажили передо мною сущность мира, в котором я жил.

Если бы мне пришлось сегодня писать роман «Смерть – мое ремесло» заново, то я написал бы его иначе, во многом совсем по-другому. Но я никогда не смогу забыть, что этот роман, и такой, как он есть, оказал на меня, его автора, глубокое влияние и что он был моим первым шагом на пути осознания писательского долга».

Публикуя с благодарностью это авторское признание Р. Мерля, написанное им специально для включения в предисловие к русскому переводу его романа, мы должны сообщить читателям, что писатель Робер Мерль сегодня идет в рядах борцов за мир, против фашизма в любых его проявлениях.

СТЕПАН ЗЛОБИН

1913 год

Я завернул за угол Кайзер-аллеи. Порыв ветра и холодный дождь хлестнули меня по голым ногам, и я с тоской вспомнил, что сегодня суббота. Последние несколько метров, отделявшие меня от дома, я пробежал, ринулся вверх по лестнице, перескакивая через ступеньки, поднялся на пятый этаж и постучал условным стуком в дверь.

С облегчением я узнал шарканье ног толстой Марии. Дверь открылась, Мария откинула со лба прядь седых волос и посмотрела на меня добрыми голубыми глазами. Затем она склонилась ко мне и тихонько проговорила:

– Ты опоздал.

Это прозвучало так, словно сам отец вдруг вырос передо мной, худой, весь в черном, и своим резким голосом отрывисто произнес: «Немецкая добродетель – это пунктуальность, сударь!»

Я спросил:

– Где он?

Мария неслышно закрыла за мной дверь.

– В кабинете. Проверяет счета лавки. – И добавила: – Я принесла твои домашние туфли, чтобы тебе не заходить в свою комнату.

Чтобы попасть к себе, мне надо было бы пройти мимо кабинета отца. Я опустился на колено и стал расшнуровывать ботинок.

Мария стояла рядом, грузная, неподвижная. Я поднял голову и спросил:

– А портфель?

– Я отнесу его сама. Мне как раз надо натереть пол в твоей комнате. Я снял куртку, повесил ее рядом с огромным черным пальто отца и сказал:

– Спасибо, Мария.

Она покачала головой и похлопала меня по плечу. Седая прядь снова упала ей на глаза.

Я подошел к кухне, тихонько открыл дверь и закрыл ее за собой. Мама стояла у раковины и что-то стирала.

– Добрый вечер, мама.

Она обернулась, взгляд ее выцветших глаз скользнул по мне и остановился на часах, стоящих на буфете.

– Ты опоздал, – сказала она испуганно.

– У исповеди было очень много учеников. И потом меня задержал отец Талер.

Она снова повернулась к раковине, я видел только ее спину. Не глядя на меня, она сказала:

– Таз и тряпки на столе. Твои сестры уже принялись за дело. Поторопись.

– Хорошо, мама.

Я взял таз и тряпки и вышел в коридор, осторожно ступая, чтобы не расплескать воду.

Проходя мимо столовой, я увидел через открытую дверь Герду и Берту. Они стояли на стульях перед окном, спиной ко мне. Миновав гостиную, я вошел в мамину комнату. Мария устанавливала у окна стремянку. Она принесла ее для меня из чулана. Я посмотрел на нее и подумал: «Спасибо, Мария», но ничего не сказал ей. Когда мыли окна, разговаривать не разрешалось.

Через некоторое время я перенес стремянку в комнату отца, вернулся за тазом и тряпками, влез на стремянку и снова принялся тереть стекла. Раздался свисток паровоза, железнодорожное полотно передо мной заволокло дымом, все вокруг наполнилось грохотом. Я поймал себя на том, что почти высунулся из окна, чтобы все получше разглядеть, и с ужасом зашептал: «Боже милосердный, сделай так, чтобы я не смотрел на улицу. Боже, сделай так, чтобы во время мытья окон я ни в чем не провинился».

Затем я про себя прочитал молитву и стал вполголоса напевать псалом. Это немного успокоило меня.

Покончив с окнами в комнате отца, я направился в гостиную. В конце коридора я увидел Герду и Берту. Они шествовали одна за другой с тазиками в руках. Они шли мыть окна в своей комнате. Я прислонил стремянку к стене и, отвернувшись, пропустил их. Я был старше их, но меньше ростом.

Я пристроил стремянку у окна гостиной, сходил за тазиком и тряпками в комнату отца и, поставив таз в угол, закрыл за собой дверь. Сердце мое трепетно забилось, я с волнением взглянул на портреты: здесь были все три брата отца, его дядя, его отец и дед. Все – офицеры, все в парадных мундирах. Я долго и внимательно всматривался в портрет моего деда. Он был полковником, и говорили, что я похож на него.

Я открыл окно и взобрался на стремянку; в комнату ворвались дождь и ветер. Я был часовым на переднем крае – подстерегал в бурю приближение противника. Смена декораций – и я во дворе казармы. Меня наказал офицер, у него сверкающие глаза и худощавое лицо отца. Я стою перед ним навытяжку и почтительно повторяю: «Так точно, господин капитан». Мурашки бегали у меня по спине, тряпка с неумолимой равномерностью двигалась взад и вперед по стеклу, и я с наслаждением чувствовал на своих плечах и спине твердые, непреклонные взгляды офицеров моей семьи.

Я кончил, отнес стремянку в чулан, вернулся за тазом и тряпками и пошел на кухню.

Не оборачиваясь, мама сказала:

– Положи все на пол и иди мыть руки.

Я подошел к раковине. Мама вынула из таза белье, и я погрузил руки в воду. Вода была горячая. Отец не позволял нам мыться теплой водой, и я тихо сказал:

– Но ведь вода горячая!

Мама тяжело вздохнула, молча подняла таз, вылила воду в раковину и открыла кран. Я взял мыло, мама отстранилась и, продолжая держаться одной рукой за раковину, повернувшись ко мне почти спиной, не спускала глаз с часов на буфете. Рука ее слегка дрожала.

Когда я кончил мыться, она протянула мне расческу и сказала, не глядя на меня:

– Причешись.

Я подошел к маленькому зеркальцу на буфете, услышал, как мама снова поставила таз с бельем в раковину, посмотрел на себя в зеркало и подумал: похож я на дедушку или нет? Если похож, то есть надежда, что и я буду полковником.

За моей спиной мама сказала:

– Отец ждет тебя.

Я положил расческу, и меня охватила дрожь.

– Не клади расческу на буфет, – сказала мама.

Она подошла к буфету, взяла расческу, обтерла ее о передник и заперла в ящик буфета. Я с отчаянием посмотрел на нее. Взгляд ее скользнул по мне, она повернулась ко мне спиной и снова стала у раковины.

Я вышел из кухни и медленно направился к кабинету отца. В коридоре мне встретились сестры. Они исподлобья взглянули на меня, и я понял, что они догадываются, куда я иду.

Я остановился перед дверью кабинета, сделал над собой усилие, чтобы не дрожать, и постучал. Раздался голос отца: «Войдите!» Я открыл дверь, закрыл ее за собой и вытянулся в струнку.

Леденящий холод тотчас охватил меня, проник сквозь одежду, пронизал до мозга костей. Отец сидел у письменного стола лицом к открытому настежь окну, спиной ко мне. Он не шелохнулся. Я продолжал стоять навытяжку. Дождь и ветер врывались в комнату, и я заметил, что у окна образовалась лужица.

Отец отрывисто произнес:

– Иди... сядь.

Я подошел и сел на небольшой низкий стул слева от стола. Отец повернулся ко мне вместе с креслом и взглянул на меня. Глаза у него запали больше обычного, лицо было такое худое, что все мускулы на нем резко обозначились. На письменном столе горела маленькая лампочка. Я оказался в тени, и это меня обрадовало.

– Тебе холодно?

– Нет, отец.

– Надеюсь... ты... не дрожишь?

– Нет, отец.

Я заметил, что сам он едва сдерживает дрожь – лицо и руки у него посинели.

– Кончил... мыть окна?

– Да, отец.

– Разговаривал?

– Нет, отец.

Отец с отсутствующим видом склонил голову, и так как он продолжал молчать, я добавил:

– Я пел псалом.

Он поднял голову:

– Отвечай... только... когда спрашиваю.

– Да, отец.

Он возобновил допрос, но рассеянно и как бы по привычке.

– Твои сестры... разговаривали?

– Нет, отец.

– Воды... не пролил?

– Нет, отец.

– На улицу... не выглядывал?

Я замялся на мгновение:

– Нет, отец.

Он впился в меня взглядом:

– Подумай... хорошенько. Выглядывал... на улицу?

– Нет, отец.

Он опустил веки. Он и в самом деле мыслями был где-то далеко – иначе не оставил бы меня в покое так быстро.

Наступило молчание. Он повернул в кресле свое большое несгибающееся тело. В комнату ворвался дождь, и я почувствовал, что левое колено у меня мокрое. Холод пронизывал меня насквозь. Но страдал я не от холода, а от страха, как бы отец не заметил, что я дрожу.

– Рудольф... мне надо... поговорить с тобой.

– Да, отец.

Тело его сотрясалось от сухого надрывистого кашля. Потом он взглянул на окно, и мне показалось, что он сейчас встанет и закроет его. Но он спохватился и продолжал:

– Рудольф... мне надо... с тобой поговорить... о твоем будущем.

– Да, отец.

Он долго молча смотрел на окно. Руки у него посинели от холода, но он не позволил себе даже пошевелиться.

– Но сначала... помолимся.

Он поднялся, и я тотчас же вскочил. Он подошел к распятию, которое висело на стене над маленьким низким стулом, и опустился на колени – прямо на голый пол. Я тоже встал на колени, но не рядом с ним, а позади. Он перекрестился и начал читать «Отче наш» медленно, с расстановкой, отчетливо выговаривая каждый слог. Когда отец молился, его голос становился менее резким.

Я не сводил глаз с большой коленопреклоненной, неподвижно застывшей фигуры отца, и мне казалось, что это к нему, а не к богу обращаюсь я со своей молитвой.

Отен громко произнес «аминь» и поднялся с колен. Я тоже встал. Отец сел за письменный стол.

– Садись.

Я опять примостился на низеньком стуле. В висках у меня стучало.

Отец долго смотрел на меня, и – удивительное дело – мне начало казаться, что у него не хватает мужества заговорить. В это время дождь внезапно прекратился. Лицо отца просветлело, и я сразу догадался, что сейчас произойдет. Он встал и закрыл окно: сам бог приостановил наказание.

Отец снова сел, и мне показалось, что мужество вернулось к нему.

– Рудольф, – сказал он, – тебе тринадцать лет... в твоем возрасте... уже можно понять. Слава богу... ты не глуп... и благодаря мне... или, вернее, благодаря богу... он милостиво вразумил меня... как тебя воспитывать... В школе... ты хорошо учишься... потому что я научил тебя... Рудольф... научил... делать уроки... так же как и мыть окна... основательно!

Он умолк на мгновение и затем громко повторил, почти выкрикнул:

– Основательно!

Я понял, что должен что-то сказать, и пробормотал: «Да, отец». Теперь, когда окно было закрыто, в комнате, казалось, стало еще холоднее.

– Итак... вот что я решил... в отношении твоего будущего... – продолжал он, – но я хочу, чтобы ты сам понял... почему... я принял... такое решение.

Он замолчал, крепко стиснул руки, и губы у него задрожали.

– Рудольф... некогда... я совершил... тяжкий проступок.

Ошеломленный, я уставился на него.

– И чтобы ты понял... почему я принял... такое решение... необходимо сегодня... рассказать тебе... о моем проступке. Проступке... Рудольф... грехе... столь тяжком... столь ужасном... что мне нечего... я не должен даже надеяться... на прощение всевышнего... во всяком случае в этом мире.

Он закрыл глаза, губы его свела судорога, а на лице отразилось такое отчаяние, что к горлу моему подкатил комок и я перестал дрожать.

Отец с трудом разжал сомкнутые руки и положил их на колени.

– Ты, конечно, хорошо понимаешь... насколько мне... тяжело... так... унижаться... перед тобой. Но дело не в моих... страданиях... Я – ничто.

Он закрыл глаза и повторил:

– Я – ничто.

Это было его любимое выражение. И, как всегда, когда он произносил его, меня охватило чувство неловкости и какой-то вины, будто я был причиной тому, что такое почти богоподобное существо, как мой отец, – ничто.

– Рудольф... незадолго до... точнее... за несколько недель... до твоего появления... на свет божий... я вынужден был... по делам... поехать... – С отвращением он отчеканил: – ...во Францию, в Париж...

Он замолчал, снова закрыл глаза, и кровь отхлынула от его лица.

– Париж, Рудольф, – столица всех пороков!

Он вдруг выпрямился на стуле и посмотрел на меня глазами, в которых горела ненависть.

– Ты понимаешь?

Я ничего не понял, но взгляд его вселял в меня такой ужас, что я еле слышно пробормотал:

– Да, отец.

Он снова заговорил приглушенным голосом:

– Бог... в своем гневе... покарал мое тело... и душу.

Его взгляд был устремлен куда-то в пространство.

– Я заразился дурной болезнью, – продолжал он с невероятным отвращением, – я лечился и вылечился... но душа моя не исцелилась. И не должна была исцелиться! – закричал он вдруг.

Наступило долгое молчание, затем он словно спохватился, что я тут, и по привычке спросил:

– Дрожишь?

– Нет, отец.

Он снова заговорил:

– Я возвратился в Германию... признался во всем... твоей матери... и решил... что отныне... взвалю на свои плечи... помимо собственных грехов... грехи детей... жены... и буду... вымаливать прощение... у бога... за них... как за себя.

Помолчав, он продолжал, теперь уже спокойно, словно читал молитву:

– И тогда я дал пресвятой деве торжественный обет: если ребенок, которого родит жена, будет сыном, я посвящу его служению пресвятой деве.

Он взглянул мне в глаза:

– Родился сын – такова была воля пресвятой девы.

Я вдруг совершил отчаянный поступок – я встал.

– Сядь, – сказал он, не повышая голоса.

– Но, отец...

– Сядь.

Я сел.

– Когда я кончу, ты скажешь.

Я пробормотал: «Да, отец», но уже знал, что, когда он кончит, я не смогу вымолвить ни слова.

– Рудольф, с тех пор, как ты достиг возраста... когда уже совершают... проступки... я каждый раз взваливал... бремя ответственности за них... на свои плечи. Я молил у бога... прощения... как будто совершал прегрешение я... а не ты. И я буду... и впредь... так поступать... пока ты несовершеннолетний.

Он закашлялся.

– Но и тебе, Рудольф... когда ты будешь рукоположен в священники... придется... если я к тому времени... буду еще жив... принять бремя... моих грехов... на свои плечи...

Я сделал движение, и он закричал:

– Не перебивай меня!

Он снова закашлялся, и на этот раз так надрывно, что согнулся в три погибели над столом. Внезапно я подумал, что, если он умрет, мне не придется стать священником.

– Если я умру, – как бы угадав мои мысли, продолжал он, и волна стыда залила меня, – если я умру... до того, как ты будешь рукоположен... я дал распоряжение... твоему будущему опекуну... чтобы с моей смертью... ничего не изменилось. И даже после моей смерти... Рудольф... после моей смерти... твой долг... долг священника... быть ходатаем за меня... перед богом.

Казалось, он ждет, что я что-нибудь скажу. Но я не мог выдавить из себя ни слова.

– Возможно, Рудольф, – начал он снова, – тебе... иногда казалось... что я строже с тобой... чем с твоими сестрами... или с твоей матерью... Но пойми... Рудольф... пойми... ты... ты... не вправе... слышишь... не вправе... совершать... проступки!.. Как будто, – продолжал он с гневом, – как будто... недостаточно... моих собственных прегрешений... вы все... в этом доме... еще отягощаете... мое бремя... все... – он вдруг перешел на крик, – вы отягощаете его... каждый день!

Он встал и принялся расхаживать по комнате. Голос его задрожал от бешенства:

– Вот что вы делаете... со мной! Вы меня... губите! Все! Все! Вы... закапываете меня! С каждым днем... вы закапываете меня... все глубже!

Потеряв над собой власть, он стал надвигаться на меня. Я смотрел на него, словно громом пораженный, – он еще никогда не бил меня.

Когда между нами оставался какой-нибудь шаг, он остановился, глубоко вздохнул, обошел мой стул и бросился на колени перед распятием. Я автоматически поднялся.

– Сиди, где сидишь, – крикнул он через плечо, – тебя это не касается!

Он начал читать «Отче наш», выговаривая слова неторопливо и тщательно, как делал это всегда, когда молился.

Он долго молился, затем, кончив, сел на свое место за письменным столом и так пристально посмотрел на меня, что я снова начал дрожать.

– Ты хочешь что-нибудь сказать?

– Нет, отец.

– Мне показалось, что ты хотел что-то сказать.

– Нет, отец.

– Так. Тогда можешь идти.

Я встал, вытянулся в струнку и застыл. Отец жестом отпустил меня. Я четко повернулся, вышел и затворил за собой дверь.

Я прошел в свою комнату, открыл окно и закрыл ставни. Потом я зажег лампу, сел за свой рабочий столик и начал решать задачу по арифметике. Но я не мог заниматься, горло у меня болезненно сжималось.

Я встал из-за стола, вытащил из-под кровати ботинки и принялся с усердием их чистить. Они уже успели высохнуть после школы. Я слегка смазал их ваксой, потом стал тереть суконкой. Скоро ботинки заблестели. Но я тер и тер их все сильнее и все быстрее, пока у меня не заболели руки.

В половине восьмого Мария позвонила в колокольчик, зовя нас на ужин. После ужина мы прочли вечернюю молитву, и отец задал каждому обычный вопрос: не совершил ли он сегодня какого-либо проступка? Затем он удалился в свой кабинет.

В половине девятого я отправился к себе, а в девять мама зашла в мою комнату погасить свет. Я уже лежал в постели. Не произнеся ни слова, даже не взглянув на меня, она вышла, прикрыла за собой дверь – и я остался один во мраке.

Полежав так несколько минут, я вытянулся на спине и закрыл глаза. Ноги вместе, руки скрещены на груди, веки сомкнуты. Я умер. Стоя на коленях, вся семья молилась у моей постели. Мария плакала. Это продолжалось довольно долго. Наконец отец поднялся с колеи – черный, худой, вышел деревянным шагом из комнаты, заперся в своем ледяном кабинете и сел у открытого настежь окна. Он сидел и ждал, чтобы дождь прекратился и можно было закрыть окно. Но теперь это было ни к чему. Меня не стало на этом свете, я уже не мог сделаться священником и быть заступником за него перед богом.

В понедельник я встал, как обычно, в пять часов утра. В комнате было очень холодно. Открывая ставни, я заметил, что крыша вокзала покрыта снегом.

В половине шестого я позавтракал с отцом в столовой и отправился к себе в комнату. В коридоре меня поджидала Мария. Она остановила меня и, опустив свою большую красную руку на мое плечо, тихо сказала:

– Не забудь сходить туда...

Я отвернулся и ответил:

– Схожу, Мария, – но не двинулся с места.

Рука Марии сжала мое плечо, и она прошептала:

– Не надо говорить «схожу, Мария», а надо сходить. Сейчас же.

– Хорошо, Мария.

Рука ее еще сильнее сжала мое плечо.

– Ну же, Рудольф.

Мария отпустила меня, и я поплелся в уборную. На своей спине я ощущал ее тяжелый взгляд. Я вошел, прикрыл за собой дверь. Задвижки не было, лампочку отец убрал. Предутренние сумерки проникали через всегда открытое настежь оконце. В уборной было мрачно и холодно.

Я, дрожа, сел и уставился в пол. Но все равно он уже был здесь со своими рогами, с выпученными глазами, крючковатым носом и толстыми губами. Бумага немного пожелтела – прошел год, как отец прицепил его на двери против стульчака, на уровне глаз. Холодный пот выступил у меня на спине. Я старался подбодрить себя: «Это только гравюра. Неужели ты испугаешься гравюры!» Я поднял голову – дьявол смотрел на меня в упор, и его отвратительные губы кривились в усмешке. Я вскочил, подтянул штаны и выбежал в коридор.

Мария остановила меня, прижала к себе.

– Ну, все?

– Нет, Мария.

Она покачала головой и с грустью посмотрела на меня своими добрыми глазами.

– Испугался?

Я с трудом проговорил:

– Да, страшно.

– Не смотрел бы, вот и все.

Я прижался к ней и с ужасом ждал: сейчас она заставит меня пойти туда снова.

– Такой большой мальчик!

Из кабинета отца донеслись шаги, и она поспешно шепнула:

– Сходишь в школе. Не забудь только.

– Не забуду, Мария.

Она отпустила меня, и я вернулся к себе в комнату. Я застегнул штаны, надел ботинки, взял со стола портфель и, положив его на колени, сел на стул в ожидании, точно в какой-нибудь приемной.

Через некоторое время голос отца за дверью произнес:

– Десять минут седьмого, сударь.

Отец щелкал этим «сударь» словно кнутом.

На улице навалило много снега. Отец молчал, равномерно шагая своим деревянным шагом и глядя прямо перед собой. Моя голова едва доходила ему до плеча, и мне было трудно поспеть за ним.

– Иди в ногу!

Я переменил ногу и еле слышно начал отсчитывать про себя: «левой... левой...», но отец шагал так широко, что я снова сбился и снова услышал его отрывистый голос:

– Ведь я же... тебе сказал... чтобы ты шел в ногу.

Я догнал его и, наклонившись вперед, старался делать большие шаги, равняться по отцу, но напрасно. Я опять отстал и увидел над собой искривленное от ярости худое лицо отца.

Как обычно, мы пришли в церковь за десять минут до начала службы. Мы заняли свои места, опустились на колени и стали молиться. Спустя некоторое время отец поднялся, положил молитвенник на пюпитр, прикрепленный к скамеечке для коленопреклонения, сел и скрестил руки на груди. Я тоже сел.

Было холодно, снег запорошил цветные церковные окна. Я находился в бескрайней, занесенной снегом степи и отстреливался со своими людьми, прикрывая отступающую армию. Но вот степь исчезла, и я уже в девственном лесу с ружьем в руках спасаюсь от преследования хищных зверей и туземцев. Я страдаю от палящего зноя и голода. На мне белая ряса. Туземцы настигают меня, привязывают к столбу, отрезают нос, уши и половые органы... Потом я перенесся во дворец губернатора колонии... Дворец осажден неграми, рядом со мной падает сраженный солдат, я поднимаю его ружье и стреляю... стреляю... с поразительной меткостью.

Началась служба. Я встал. Все мои помыслы были сосредоточены на одном: «Боже правый, сделай хотя бы так, чтобы я стал миссионером». Отец наклонился и взял с пюпитра молитвенник. Я последовал его примеру и начал читать молитвы, следя за службой и не пропуская ни одной строчки.

После обедни мы остались в церкви еще на десять минут. Внезапно у меня перехватило горло от страшной мысли: а что, если отец окончательно принял решение сделать меня священником?

Мы вышли. Пройдя несколько шагов и подавив дрожь, которая сотрясала мое тело, я сказал:

– Позвольте, отец.

Не поворачивая головы, он произнес:

– Да?

– Пожалуйста, отец, позвольте мне сказать...

Челюсти его сжались, он с усилием разжал их и сухо, зло повторил:

– Да?

– Пожалуйста, отец, я хотел бы стать миссионером.

Он отрубил:

– Будешь тем, кем тебе прикажут.

Все. Я переменил ногу и еле слышно стал отсчитывать: «Левой... левой...» Отец внезапно остановился и посмотрел на меня.

– А почему ты хочешь стать миссионером?

Я солгал:

– Потому что это гораздо тяжелее.

– Так, значит, ты хочешь стать миссионером, потому что это тяжелее?

– Да, отец.

Он двинулся дальше, мы прошли еще шагов двадцать, он слегка повернул ко мне голову, удивленно оглядел меня и сказал:

– Увидим.

Немного погодя он снова спросил:

– Итак, ты хотел бы стать миссионером?

Я поднял глаза, он посмотрел на меня в упор, нахмурился и строго повторил:

– Увидим.

Мы подошли к углу Шлоссштрассе. Он остановился.

– До свиданья, Рудольф.

Я опустил руки по швам.

– До свиданья, отец.

Он кивнул мне, я повернулся так, как полагается по уставу, выпрямился и зашагал прочь. Выйдя на Шлоссштрассе, я оглянулся и, увидев, что отца уже нет, бросился бежать как сумасшедший. Произошло нечто совершенно невероятное: отец не сказал «нет».

На бегу я потрясал ружьем, взятым у сраженного солдата в губернаторском дворце, и стрелял в дьявола. Первым выстрелом я снес всю левую часть его рожи. Мозг брызнул на дверь уборной, левый глаз вытек, а правым он с ужасом уставился на меня. Язык в его окровавленном разорванном рту еще двигался. Я выстрелил вторично и на этот раз снес ему всю правую часть рожи. Но тут же восстановилась левая – и левый глаз в свою очередь уставился на меня с омерзительным выражением ужаса и мольбы... Я вошел в ворота школы, снял фуражку, поздоровался с привратником и перестал стрелять. Прозвучал звонок, я занял свое место в строю, и в это время появился отец Талер.

В десять часов мы вошли в класс. Ганс Вернер сел со мной рядом. Правый глаз у него почернел и затек. Я взглянул на него, и он с гордостью шепнул мне:

– Старина! Знаешь, что было!

Он продолжал шепотом:

– Я расскажу тебе на перемене.

Я отвел глаза и уткнулся в учебник. Прозвучал звонок, и мы вышли во двор, где гуляли старшеклассники. Снег стал очень скользким. Я осторожно добрался до стены часовни и стал отсчитывать шаги. От стены часовни до стены класса рисования было сто пятьдесят два шага. Если у меня получалось сто пятьдесят один или сто пятьдесят три, этот переход не считался. К концу перемены нужно было сделать сорок таких переходов. Если я успевал сделать лишь тридцать восемь, то на следующей перемене я должен был пройти, кроме положенных сорока, еще два штрафных.

Я отсчитывал: «р-раз, два, три, четыре...», когда ко мне подлетел Ганс Вернер. Рыжий, смеющийся, он подхватил меня под руку и потащил за собой, крича:

– Старина! Знаешь, что было!

Я сбился со счета, вернулся к стене часовни и начал снова: «раз... два...»

– Вот, гляди! – сказал Вернер, указывая рукой на глаз. – Это отец!

Я предпочел остановиться.

– Он тебя бил?

Вернер захохотал:

– Ха-ха! Бил!.. Это не то слово, старина! Задал мне колоссальную взбучку! А знаешь, за что? – продолжал он, хохоча как сумасшедший. – Я... ха! ха!.. я... разбил... вазу... в гостиной...

Затем он выпалил одним духом, уже не смеясь, но с удивительно радостным видом:

– Я разбил вазу в гостиной!

Я снова принялся про себя отсчитывать шаги: «три, четыре, пять...» – но вдруг остановился. Мысль, что можно радоваться, совершив такое преступление, поразила меня.

– И ты признался отцу?

– Признался? Что ты! Старик сам до всего докопался!

– Старик?

– Ну, отец!

Вот как! Он называет отца «стариком» и, что удивительней всего, в эту до невероятности неуважительную кличку он даже вкладывает какую-то нежность.

– Он, видишь ли, учинил небольшое следствие... Ну и дошлый у меня старик – все узнал!

Я смотрел на Вернера – его рыжие волосы пламенем горели в солнечных лучах, он пританцовывал на месте и, несмотря на подбитый глаз, вид у него был такой счастливый! Вдруг я спохватился, что не считаю шаги. Мне стало не по себе, и я бросился к стене часовни.

– Эй, Рудольф! Куда тебя несет? – не отставая от меня, на бегу проговорил Вернер. – Чего ты бегаешь? Сегодня так скользко, что и шею недолго свернуть.

Не отвечая, я снова стал к стене и начал отсчитывать шаги.

– Так вот, – продолжал Вернер, машинально шагая со мной в ногу, – ну и отделал же меня старик! Вначале он это вроде для смеха, но когда я лягнул его в ногу...

Я остановился, совершенно ошеломленный.

– Что? Ты ударил своего отца?

– Ну да! – сказал Вернер и засмеялся. – Посмотрел бы ты, как он обозлился! Как принялся меня дубасить! Ну и отделал же он меня, старина! Уж он дубасил, он дубасил! А под конец уложил меня нокаутом!..

Он опять разразился смехом.

– ...так уложил, что сам испугался! Стал прыскать меня водой, коньяком поил – не знал, бедняга, что и делать!

– А потом?

– Потом? Ну я надулся, конечно.

– Ты – надулся?

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?