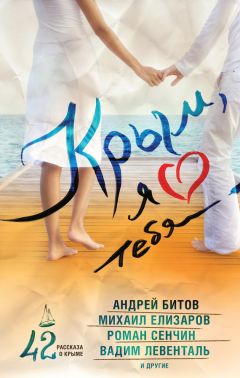

Читать книгу "Крым, я люблю тебя. 42 рассказа о Крыме (сборник)"

Автор книги: Роман Сенчин

Жанр: Современная русская литература, Современная проза

Возрастные ограничения: 16+

сообщить о неприемлемом содержимом

– Интересно, сначала был театр, а потом виноградники, или сначала – виноградники, а потом театр? – Борода лежал, прикрыв глаза.

Генка встал, и ветер сразу бросился к нему обниматься. Море кучерявилось. Вдали, на рейде севастопольской бухты, виднелись силуэты кораблей. Где-то справа, на замершей еще при Союзе стройке, печально подвывал на ветру трос башенного крана.

Когда-то здесь, ровно напротив пляжа, стояло нечто огромное, важное, а не просто очередной виноградник. Возможно, храм, но почему-то хочется верить, что театр. И виден он был издалека. И к нему стремились дороги с трех сторон. И три дочери Мнемозины – Каллиопа, Мельпомена и Талия – сидели на его ступенях, спускавшихся к морю, болтали и смеялись. И шедший с корзиной фруктов светловолосый вольноотпущенник-фракиец вдруг замирал, различив этот смех. Он останавливался, озирался, щурил свои голубые глаза, но не видел никого и понимал, что то лишь игры чернявых эллинских божеств.

Они вернулись к себе в домик, помылись по пояс в раковине, переоделись в чистое, пообедали разогретой на плитке консервированной славянской трапезой и выпили за открытие по двести граммов купленной в ларьке дешевой водки. Борода остался дожидаться Глазьева, а Генка пошел на берег. Ветер стих, но море еще било волной в камни.

Возле колонн базилики позировал перед объективом фотографа серьезный мужчина в красном пиджаке. Больше никого в заповеднике не было. Генка прошел вдоль обрыва, свернул к собору, возле которого несколько теток в платках мели двор к Пасхе. Мужик в синем халате на стремянке крепил на крыше строительного вагончика фанерные буквы «ХВ». «Х» падала, мужик зычно матерился, спускался с лестницы, цеплял букву под мышку и вновь забирался на крышу вагончика.

Собор с войны стоял разрушенным. Официально считалось, что в купол попала бомба, а потом неф при отступлении пытались уничтожить немцы. Но среди местных бытовало мнение, что, когда разминировали Херсонес, все снаряды и бомбы складировали в храме, а после разом взорвали. Что бы там ни было, а службы начались только в этом году. Борода видел попа, говорил, что молодой.

Генка обошел вдоль забора и по длинной пологой тропе спустился к Карантинной бухте.

«А ведь, сложись у родителей иначе, – подумал он, – я мог бы родиться в Севастополе».

Когда мать еще только носила Генку, отец по распределению приехал в местное отделение Академии наук. Мать готовилась отправиться следом, ждала, когда отец обустроится и вернется за ней. Вещи уже были собраны, билеты забронированы. Но мать так и не приехала: начались преждевременные схватки, и Генка родился семимесячным. Отец прилетел в Ленинград на самолете встречать жену с сыном из больницы. Генка помнил ту фотографию на ступеньках института имени Отта: отец в темных очках, с бородкой клинышком, в пиджаке и галстуке, несмотря на жаркий июль, держит в руках кулек из одеяла, перевязанный лентой, и растерянно смотрит в объектив; рядом серьезная мать с огромным букетом цветов. От роддома они поехали к себе, в коммунальную квартиру на Петроградской стороне, где жили тогда на тридцати семи квадратных метрах под самой крышей в одной комнате с родителями матери. И, конечно, был стол, были родственники, сестра матери с мужем и дочерью, двоюродная сестра матери с мужем и еще двоюродный брат матери без жены (Генкины дядья и тетки) и, разумеется, бабушка. И они сидели за столом, пока Генка спал возле пианино в купленной специально для него, с расчетом на переезд, разборной кроватке, плотно спеленатый, оранжевый от желтушки новорожденных, с припухшими веками и еще не умеющий разговаривать с миром.

А отец взахлеб рассказывал гостям о Севастополе: о том, как пахнет Приморский бульвар после дождя, как сохнет влажная плитка на набережной, как клубится над ней пар, а солнце, прищурившись сквозь ветви каштанов, чертит на нем, как на рыхлой бумаге, золотые полосы. О том, как гудят в небо Инкермана тепловозы перед воротами порта, о троллейбусе, скулящем над черными тушами танкеров. О цикадах, живущих где-то в трещинах камней причальной стенки. О том, каким простым может быть счастье. И все слушали. И Генка слушал. Он еще не умел различать слова, не знал, кто он есть сам, но уже слушал и запоминал. А потом отец рассказал, что жилье им выделили на дебаркадере, пришвартованном в Карантинной бухте. У них с матерью теперь прекрасная комната, получившаяся из двух кают. И что он сразу влюбился в эту комнату, и в этот дебаркадер, и в причал, по которому взад и вперед, похожие на заложивших за спину руки флотских пенсионеров, бродят тонконогие кулики и из путаницы сухой и ломкой, как проволока, тины выискивают какую-то им понятную живность. Утром он просыпается от клекота воды, бьющей о борт, от тявканья чаек, а солнце кидает блики на потолок каюты через окошко иллюминатора. Тогда Генкина бабушка, все это время не проронившая ни слова, поднялась со стула, хлопнула ладонями по столу так, что подпрыгнули тарелки, и сказала: «Она никуда не поедет. Не отпускаю. Хватит этих интеллигентских соплей. Не позволю ребенка в сырости держать». Это Генке потом рассказывала мать. Отец про Севастополь не вспоминал. Никогда.

Генка побродил по пляжу, высматривая среди мусора гладкие цветные стеклышки. Смеркалось. Пора было возвращаться. Генка не захватил с собой фонарик, а в темноте в заповеднике можно запросто сломать шею.

Когда Генка вошел в комнату, Глазьев сидел за столом и уныло смотрел то на миллиметровку, то в пикетажки, то на строительную синьку, на которой были помечены подземные коммуникации. Борода стоял у окна, сложив руки на груди. На лице его проступили красные пятна, как бывало всегда, когда Борода злился или сильно нервничал.

Наконец Степа отложил пикетажки, откинулся на спинку стула, грустно посмотрел сначала на Бороду, потом на Генку и начал говорить. Говорил он долго, наверное, час. Генке показалось, что целую вечность. И все, что он говорил, ни Генке, ни Бороде не нравилось. И оба пытались спорить, приводили примеры, настаивали, но все равно выходило, что кругом Генка с Бородой не правы. И что свои северстроевские принципы они должны засунуть куда подальше, иначе «ни в одном приличном месте таких болванов‑романтиков терпеть не станут». И судьба им в дальнейшем – не зарабатывать нормально, а «кормить комаров на дальних от денег болотах». И если накроется вся эта геология вместе со страной, то никакой ДеБирс и никакой Шлюмберже у себя работников, не понимающих строгость и конкретность производственной задачи, не потерпят.

– Вы поймите, чудики, мы денег получим, только если здесь ничего не найдем. Если здесь нет ничего, то и земля что-то стоит, а значит, вложения оправданны. Если же там какое дерьмо античное торчит, то придется привлекать археологов, а это целая история, огромные средства, масса времени. С точки зрения коммерции – вечность. Да и вообще, на это никто не рассчитывал, нет у заказчика на это средств. Не предусмотрены траты на такие развлечения. Наша задача – апробированным методом, без земляных работ, показать, что на участке сохраняется привычная для полуострова структура: клеры, межи, дороги, стенки чертовых виноградников. Не должно тут быть ничего, кроме этих стенок. Никто никогда и ничего не находил, ни на каких картах не отмечал ни подпоручик Строков, ни придурки из Академии наук. В фондах про то ни слова. Потому усвойте: ничего тут искать не надо. От нас открытий не ждут. Мы пришли закрывать, а не открывать. Надо показать пустоту. Усекли? Пустоту!

Генка опять начал спорить, но Степе этот разговор надоел. Он швырнул на стол блокноты.

– Значит, так: завтра все должно быть переписано так, как нужно, полностью по всем профилям. И чтобы без вашего театра, цирка и дурдома. Переписывайте, переделывайте, подгоняйте.

Глазьев ушел, а приятели еще несколько минут молчали.

– Да ну, в задницу, – вдруг выругался Борода. – Поехали по набережной погуляем, тошнит от нашей резервации.

Апрельский Севастополь, отразивший свет фонарей в отмытых к Пасхе окнах. Набережная, томящаяся любовью и желанием. Военный патруль: капитан-лейтенант и два худеньких курсантика с торчащими из-под бескозырок ушами. Девушки, гуляющие парочками под ручку. Ах, как смотрят на них курсантики: «Зачем этот чертов каплей увязался? Утопить бы его прямо тут, в фонтане». Матросик в самоволке, переодетый в гражданку, со смуглым лицом и красной шеей, окантованной аккуратной военной скобочкой. Шпана с семечками. Старики с собаками на поводках, тянущих своих хозяев на запах люля-кебаба.

Они молча прошли по набережной и обратно, сели на троллейбус и вернулись к себе в заповедник. До трех ночи писали цифры в блокнотах.

На следующий день на работу не вышли. Устроили первый за все время здесь выходной. Стирали, ездили в баню. Глазьев появился только к вечеру.

Генка протянул переписанные пикетажки. Тот кивнул и сунул во внутренний карман куртки.

– Ладно, – сказал Степа примирительно, – сегодня, так сказать, сочельник.

– Сочельник перед Рождеством, – хмуро заметил Борода.

– Какая разница, – хохотнул Степа, – вы же меня поняли? Это вот, в качестве компенсации за моральные страдания. И простите, если давеча наговорил всякого. Как-никак, а нынче праздник.

Глазьев снял с плеча рюкзак и приподнял за ручку небольшой пластмассовый бочонок с домашним пино, большим дефицитом в этих местах. Лучше него считалось только качинское каберне.

– Разговляйтесь на здоровье. Христос воскресе!

– Рано еще, – Борода потер лоб. – А впрочем… – Он взял стаканы с подоконника.

Через два часа Степа уже храпел на Генкиной кровати, а приятели переместились на крыльцо: сидели и смотрели в небо. Разговаривать не хотелось. От Владимирского собора доносились голоса певчих. Шла пасхальная служба.

Послышались шаги. Кто-то бежал по дорожке к дому. Тот же долговязый парень, что встречал их на вокзале с мотоциклом, вышел на свет из темноты. Теперь он был облачен в ярко-желтый стихарь, из-под которого виднелись кроссовки.

– Соседи, помочь надо. Сейчас крестный ход, а у нас одни бабки.

Сбиваясь и опять глотая окончания слов, рассказал, что мужики, которые должны были фонарь и хоругвь нести, перепились и не пришли. А крестный ход уже через полчаса. И нужно помочь, потому как ритуал и правила, вообще дело богоугодное и праздник. Он еще кого бы попросил, но только больше ему податься некуда, потому как «наши музейские сегодня не работают».

Генка с Бородой поднялись с крыльца и шагнули в темноту. Парень забегал вперед, оборачивался и умолял идти быстрее. Наконец, рискуя упасть в раскопы, они оказались у входа в собор, освещенного лампочкой, вкрученной в патрон, от которого шел провод к вагончику. Их спутник попросил подождать, перекрестился и скрылся за дверями храма.

– Странно, что внутрь не пригласил, – сказал Генка.

– Мы ему тоже выпить не налили, – заметил Борода.

Парень вернулся через минуту и сообщил, что мужики нашлись, спали здесь же в бытовке.

– Но помощь все равно нужна. Нужно звонить в колокол. Ну, вы знаете, который там висит, – он махнул рукой в сторону берега. – В фильме про Буратино показывали. Поле чудес. Страна дураков. Поняли? Только, мужики, в колоколе пестика нет, потому вот вам лопата! Через пять минут начинайте. И спасибо! – Парень, сунув Генке ржавую совковую лопату, вновь скрылся за дверями храма.

Приятели переглянулись, пожали плечами и поторопились на берег. Колокол темнел на фоне неба. Вокруг все было усеяно стеклами от пивных бутылок, которые гопота любила об него разбивать. Решили, что в колокол лучше бить камнем, от лопаты хорошего звука не получишь. Разбежались в разные стороны, притащили по несколько камней разных размеров из древней кладки.

В это время раздались слова тропаря, крестный ход выходил на улицу.

– Ну, помолясь! – Генка со всего маха запустил камень внутрь колокола.

Колокол ожил, рванул на себя темноту, как скатерть с небес. И в тот же миг лунный свет осветил весь древний Херсонес.

– Знаешь, Генка, а может быть, и фиг с ним, с театром?

– Может быть.

– В конце концов, это все принципы, – Борода кинул камень, и колокол отозвался каким-то вздохом, – так сказать, отвлеченные понятия, рудименты взросления. В остатке ни денег толком не получим, ни славы не приобретем.

Борода взял камень побольше и кинул его. Колокол благодарно загудел гулким и богатым звуком.

– Ведем себя, как кретины. Степу жалко, на нем лица нет. Давеча рассказывал, как никто ему аппаратуру в аренду не давал, пришлось купить. А она, гадина, дорогая.

На этих словах Борода увернулся от отскочившего Генкиного булдыгана.

– Степа квартирантов на полгода к себе пустил, сам по приятелям кантовался да в конторе ночевал на Седьмой линии. Все едино – не хватило, занимал.

Очередной камень, брошенный Генкой, заставил колокол охнуть.

Генка на мгновение остановился, выгнулся, разминая спину, и посмотрел на мигающий огонь маяка в районе северного мола.

«Христос воскресе из мертвых. Смертию смерть поправ», – доносилось со стороны храма.

– А потом, – вдруг рассмеялся Борода, наклоняясь за камнем, – ты же знаешь, как у нас строят?

Камень попал в край и высек искры. Колокол взвыл.

– Это у них теперь… – уточнил Генка, озираясь в поисках булыжника.

– А без разницы, у них – то же самое. Что бы ни построили, через пятьдесят лет рухнет, вот тогда, когда развалы расчищать будут, заодно и раскопки сделают.

Они вновь наклонялись, снова поднимали камни и бросали их внутрь колокола. И звук уже освоился в ночи, почувствовал границы пространства, найдя каждую поверхность, от которой мог отразиться. Звон, густой и черный, как неразбавленное греческое вино или как кровь скифов, потек по ступеням и смешался с морем, уже забродившим белой пеной у кромки берега.

Через пять минут, не сговариваясь, они уронили камни на землю, отерли руки о ватники и, попеременно пропуская друг друга, прошли узкой тропинкой до своего домика. На крыльце стояли стаканы и почти пустой бочонок. Борода хлопнул Генку по плечу и разлил остатки. Они подняли стаканы, посмотрели друг другу в глаза, улыбнулись и выпили.

– Христос воскресе!

– Воистину воскресе!

И какова была истина в том вине, знал лишь безвестный геометр, который единожды, по великому вдохновению, в неведении позора своего язычества, расчертил здесь все на правильные четырехугольники, ориентировав их относительно розы ветров. Сухая, кряжистая лоза, как из окопов, поднялась из канавок, прорубленных в камне, облокотилась на стенки из ракушечника, подставляя резной лист понтийскому солнцу. Лоза, столетия упирающаяся в спину Гераклейского полуострова, крепла на страже порта и города. Скифская конница проносилась по степям Тавриды пыльной бурей и рассыпалась на тонкие песчаные струйки вдоль виноградников, чтобы сгинуть под стрелами эллинских лучников, чтобы плотью своей удобрить черствую и скудную здешнюю землю, чтобы кровью своей напитать лозу, в страданиях рожавшую рубин и оникс, гранат и нефрит, черную шпинель и белый агат. Эта лоза, чье вино для евхаристий катакомбной церкви, скрытой в скалах Маячного мыса, везли покорные трудяги-ослики узкими улочками Херсонеса. Это вино пил Владимир из глиняного черепка, поднесенного бабкой своей Хельгой на первом своем причастии. И когда родился Генка, этим вином, да-да, вином, взлелеянным той же землей и камнем, напился допьяна Генкин отец и кричал что-то чайкам и плакал с ними хором почти по-фракийски.

И Генке хотелось прямо сейчас поговорить с отцом, сказать ему, что он все понимает правильно. И все у него будет хорошо. И у всех все будет хорошо. И вообще впереди – только радость. И хотелось петь.

Проходившая мимо с плошкой меда диких пчел Полигимния остановилась на миг, чтобы послушать Генкины мысли. Улыбнулась и, насвистывая, пошла дальше по лунной дорожке.

Елена Крюкова

Зодиак

Она могла лежать. И я тоже могла.

Мы обе лежать – могли.

Подолгу.

Спину грела ночная сухая земля. Она не остывала ночью. Сухая, колючая, цепкая. Тонкое старое верблюжье одеяло не спасало от ее сухих жадных когтей.

На живот и я, и она клали куртки. Зачем? От пауков, жуков, змей? Тощая ветровка не спасла бы от укуса, от мутной слюды чужих надкрылий.

Мы укрывались куртками, спасая себя от звезд.

Звезды наплывали и сыпались на нас.

Люда поводила головой. Слева от нее круглились серые мощные каменные купола мечетей. Тысячелетний ветер выдувал мертвые крики из пустых домов. Двери зияли засохшими ранами. Рана в виде креста, рана в виде полумесяца. Купол – всего лишь срез круглой дыни. Луну распилили надвое, а она так кричала.

А теперь – молчание. Оно оглушает и давит. Ушей нет. Языка нет. Есть только грохот сердца.

И эти звезды, слишком много звезд.

– Люда! Ты видишь, это Денеб!

Направо не смотреть. Там – пропасть.

Ночью она слишком черная; зрачки падают в нее слишком стремительно. За глазами рушится разум.

Люда медленно поворачивала голову ко мне. Безумие плясало в ее глазах. Толстые Людины губы крупно дрожали. «Сейчас споет арию Кармен, – думала я, – и сожжет дотла чертову тишину. Ну, Людка, пой!»

– Вижу, – выдыхала Люда, глядя на меня.

Она выдыхала воздух, как после выпитой рюмки водки.

Певцам нельзя спиртное. А пианистам? А скрипачам?

Все пьют. Все всё равно пьют. И женщины, и мужчины. Спиваются старые актрисы. Спиваются молодые парни в подворотнях. Мы хорошо живем! Гудят застолья! Гудит великим производством советская, заводская страна! Мы сами себя в космос запустили!

Вот он, твой космос. Над головой у тебя.

Зачем мы приехали в Крым? А по горам ходить с рюкзаками. У нас путевки и инструктор, вечно под хмельком. Нас тридцать человек в группе. Бахчисарай, Эски-Кермен, Чуфут-Кале. Под ногой скользит мелкий и плоский, как белая монета, камень, и едет прочь от тебя твоя нога, и ты пытаешься ее поймать, и падаешь с обрыва, и тебя ловят за ногу, за обе ноги, как игрушку Петрушку, что валится с кукольной сцены, и тебя матерят в бога-душу, и у тебя кружится голова, и тебя рвет на острые белые камни, потому что ты увидела игрушечное море с журавлиной высоты, с опасных зубцов Ай-Петри.

Люда поет. Я играю на рояле. Мы дружим. Мы решили провести лето в крымских горах. Я чуть не разбилась, Люда чуть не задохнулась – окунулась в ледяной источник в огненно-жаркий день. Она раскрыла рот, выпучила глаза и посинела. Парни вытащили ее из воды под мышки, били по щекам. Когда она застонала и задышала, парни загоготали и засвистели: «Ядреный корень, будто роды приняли!»

– Людочка!

– А?

– Видишь внизу, ниже Денеба взглядом веди, такую яркую звезду?

– Вижу.

– Врешь!

– Точно вижу.

– Это Альтаир. Альфа Орла.

– И как ты все помнишь, Дуня?

– Да вот так и помню, Люда. Просто я…

Молчание сильнее меня. Да и что говорить? И о чем говорить?

Голос человека особенно красив, когда он поет. Бывает, люди говорят скрипуче, а поют обалденно. Бывает и наоборот. Отчим бил Люду смертным боем. Они жили в Курске. Почему говорят «курский соловей»? Почему не орловский, не белгородский, не рязанский? Везде ведь соловьи поют. И люди везде поют. Люда пела особо. Ее голос можно было намазывать на хлеб и есть, дрожа и подвывая. Поставили студенческого «Евгения Онегина» на сцене Большого зала консерватории; Людочка пела няню. Зал грохотал стоя, топал ногами, кричал: «Ня-ню! Ня-ню!» Няня, в салопе и куче наверченных шалей, в чепце, надвинутом на брови и на уши, выходила кланяться, торопливо приседая. Татьяна и Онегин, кусая губы, стояли около кулис; их глаза прожигали ненавистью Людочкину нарочно ссутуленную спину.

Отчим спивался и бил ее, бил и спивался. Люда похоронила мать. Она боялась ночевать с отчимом в одной квартире. Закрывалась на ключ. Он ломился к ней, она орала и стучала соседям в стену пустой бутылкой из-под бренди. Соседи вызывали милицию – у Люды телефона не было. Отчима забирали на пятнадцать суток. Однажды, когда вот так на две недели опять забрали, Люда собрала чемодан и поехала в Москву. Слова «поступить в консерваторию» звучали для нее как «будешь жить».

Она осталась жить. И стала жить.

И стала вместе с ней жить я – соседка по комнате.

Я не курила, не пила, не водила ночами в комнату мальчиков, не шептала: «Побудь часочек в холле, книжечку почитай, курочка!» Не водила девочек, пряча за пазухой, под куртенкой, бутылку «Кюрдамира»; не разевала рот, затевая грандиозный скандал на тему открытой в мороз форточки или пошлых трусов на батарее; я никогда не занималась в комнате на пианино, похожем на избитого доской, исцарапанного кошками слоненка (я терзала рояли в подвальных репетиториях); я была дурочка и скромница. Скромница-дурочка. Умная дура; а Люда была здоровая красивая курянка, с румянцем во всю щеку и губами, пухлыми, как у мулатки.

Мне она казалась умною.

Потому что она больше молчала, чем говорила.

Я аккомпанировала ей, когда она пела, забывая себя, забывая, что поет. Вместо нее пело нечто, чему имени я не знала. И она не знала.

Мы обе не знали.

И знаменитая столичная певица, Людочка к ней в ученицы счастливо попала, сжимала перед ее носом крупные, как дыньки-колхозницы, кулаки, когда Люда пела де Фалью, когда она пела «Приют» Шуберта или «Как мне больно» Рахманинова, и вопила недуром: «Да! Да! Так! Покажи им! Раскрой рот шире варежки! Да! Да! Покажи им кузькину мать! Да-а‑а‑а!»

А я, скромный молчаливый концертмейстер, сидела за белым, роскошным певицыным роялем и держала себя ладонями за локти, поднимала плечи и ежилась, будто замерзла лютой зимой одна, на безлюдной остановке.

– Левее Денеба Вега.

– А?

– Люд, ты что, глухая?

Молчание. Оно сильнее нас.

Мы обе лежим на сухой земле и глядим на крупные звезды. Слева от нас древний пещерный город Чуфут-Кале. Он пуст. Это страшно. В пустых стенах живут духи. Мы молчим про духов, кровь сама все знает про них. Однажды в общежитской комнатенке мы гоняли блюдечко по огромному листу ватмана. Блюдечко под нашими пальцами скакало от буквы к букве. Мы вызывали духов: дух Пушкина, дух Кутузова, дух Бетховена, дух Моцарта, дух Карла Маркса, дух Томаса Манна. Зачем Томаса Манна? А он много чего знал про музыку и музыкантов. Веселее всех оказался Моцарт, он хихикал, шутил, бесился и насмехался. Он смеялся над нами и над нашим детским пьяным спиритизмом. Он прыгал и скакал по потолку над нами – тенями и сполохами жалкой дешевой парафиновой свечки, выдохами и вскриками «кварта! квинта!», отблесками рассыпанных по диванам засаленных карт, четвертями, восьмыми и шестнадцатыми, свистом безумной флейты за стеной, за картонной перегородкой.

Ветер перебирал черные, под луной синие, волосы Люды. Теплый жаркий ветер. Ласковый, как Моцарт.

Справа – пропасть.

Не упасть.

Еще успеешь туда упасть.

Еще не скоро.

– Люда!

– А?

Я вытащила из-под одеяла руку и нашарила руку Люды. Ее рука будто ждала мою.

Руки сжали друг друга. Встретились и очумели от радости. Как перед разлукой. Как будто кто-то из нас падал в пропасть, а другой подал ему руку и тянул, и тащил на себя.

Люда коконом, спеленатая одеялом, подкатилась ко мне. Рядом. Близко. Человек, его тепло. Жизнь. Чужая жизнь. Другая жизнь. Жизнь иная, не твоя. В чужом теле чья-то чужая душа. А эта чужая земля пахнет полынью. Полынью и чабрецом. Полынью и гвоздикой. Полынью и ромашкой. Полынью и…

Молчание плыло над нами, а руки говорили. Руки жили отдельно от нас. Они нам не принадлежали. Мы удивлялись, как это свободно, весело они разговаривают. Рукам становилось все вольней, а нам все страшнее.

Я хотела вымолвить слово. Не смогла. Губы еще были моими. Но руки приказали им, и они подчинились.

Мы не глядели друг на друга. Мы глядели на звезды.

Вега, Денеб, Альтаир. Сухая земля. Два тела. Лунная мечеть. Пропасть рядом.

Жизнь впереди.

Жизнь коротка.

Руки, не расцепляйтесь.

Когда мы, придет час, будем падать в пропасть, мы вспомним эти звезды, звезды.

Врешь. Ничего ты не вспомнишь. Дешевый романтизм. Ни Моцарта, ни звезды, ни чашки, ни блюдца. Ни еду, ни питье. Ни любовь, ни драку, ни слезы, ни лекарство в мензурке. И няня не склонится над тобой и не споет, дребезжа старым голосом: «Мой Ваня моложе был меня, мой свет, а было мне тринадцать лет!» Ничего. Никогда. У тебя просто не будет времени.

Люда Коровина стала солисткой Стамбульского оперного театра. Она вышла замуж за богатого турка. Родила ему шестерых детей: пять девочек и мальчика. Бросила петь. Растолстела. Присылала мне семейные фотографии. Муж стал ее истязать: хитро, осторожно, расчетливо, чтобы чужие люди не видели на теле синяков. Она забрала девочек и улетела в Россию. В Курск. Мальчик не захотел лететь. Сказал: «Я остаюсь с отцом». В Курске старик-отчим, проспиртованный насквозь, на радостях напился и в ночь приезда Люды и детей умер от внутреннего кровотечения. Люда с детьми стала жить в пахнущей перегаром квартире. Переклеила обои. Пела в церкви. В нее влюбился священник. Он приходил к ней после служб, помогал ей мыть полы и варить картошку, играл с девочками и пел им «Иже херувимы». Турок узнал, где живет Люда. Прилетел в Курск. Сначала он убил священника. Потом он убил Люду.

Девочки плакали. Они вытирали слезы шторами, полотенцами, кулаками, подолами. Отец увез их с собой. В Стамбул. Навсегда.

Пропасть, и серый купол под синей луной, страшная пустая полусфера. Пустой город Чуфут-Кале. Пещеры. Камни. Скалы. Над ними – в вечности – огни.

Голоса, голоса. Пиано, меццо-пиано, сотто воче.

Люда!

А?

Ты глухая, как Бетховен?!

Дунька! Молчи. Слушай.

Люда! Ты боишься смерти?

Нет, Дуня.

Ты такая смелая?

Нет. Я трусиха. Просто это еще очень далеко.

Да. Знаешь, это ведь и правда черт знает как далеко.

И вообще все это будет не с нами. Мы вечные.

Точно! Не с нами. Как ты догадалась?

Я не догадалась. Я пошутила.

Да я тоже пошутила. Помрем как миленькие.

Как пить дать.

А ты хочешь пить? Я бы соку выпила.

У меня во фляжке вода.

Теплая, фу. Не хочу.

Я тебе воду на костре вскипячу и заварю чай. Индийский, со слоном.

Ой! Индийский! Люблю.

Я тоже люблю.

Людка, я тебя люблю.

Я тебя тоже люблю, Дунька.

И поет, поет взахлеб в сухом колючем кусте, над колючей сухой землей, под колючими дикими звездами безумная ночная птица.