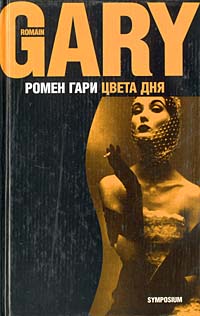

Читать книгу "Цвета дня"

В общем, он зашел по пути унижения так далеко, как только мог.

Но тщетно.

Ни один, ни другой так и не смирялись.

Энн жила в надежде, которую редкие моменты сомнений делали в глазах Вилли только очевиднее, и порой ему достаточно было прочесть во взгляде жены или в ее улыбке своего рода уверенность – ту, что жила в ней, – как он сразу же начинал задыхаться или же его тело охватывал зуд: все аллергологи Голливуда тщетно пытались определить аллерген, к которому он был столь чувствителен, и вкалывали ему все экстракты, которые только могли вообразить, начиная с кошачьей шерсти и щетины зубных щеток и кончая губной помадой, которой пользовалась Энн, или же кремом, который она употребляла для снятия грима. Он жил в постоянном страхе ее потерять. Он знал, что в любой момент от толпы может отделиться какой-нибудь мужчина и похитить ее у него, и одной из его излюбленных фобий было представлять самого себя в роли бессознательного инструмента этой встречи; быть может, ему будет достаточно сказать: пойдем-ка лучше сюда, а не туда, зайдем в это кафе, совершим эту поездку. От одной только мысли об этом у него начинался приступ астмы или крапивница. Он чувствовал себя непрерывно выставляемым напоказ и слишком уж сам привык эксплуатировать ранимость других, чтобы ждать от кого-то пощады: в личных, воображаемых отношениях каждого со своей судьбой он ощущал себя под коварным прицелом. В состоянии приступа он не решался уже ни открыть дверь, ни выбрать отель, ни забронировать места в театре среди незнакомцев.

Так что накануне их отъезда в Европу его охватила настоящая паника – и он тут же отнес ее на счет предчувствия.

Контракты были подписаны, реклама запущена, место на французских киностудиях заказано – он уже не мог пойти на попятный. Речь шла о съемках во Франции двух картин – одной по Флоберу, другой по Стендалю. Он увидел в этом единственный способ вытащить Энн из банальности ее привычных ролей: у нее росло отвращение к своему ремеслу, и Вилли опасался разрыва единственной связывающей их нити. Ибо он уже докатился до того, что начинал сам верить в байку, которую с цинизмом рассказывал стольким женщинам, будто подлинное искусство является идеальным заменителем любви. Он жалко цеплялся за эту идею. Вот почему он сам подал мысль отправиться в поездку по Европе и легко заполучил контракты. Но в последнюю минуту потерял голову. Ночь за ночью бродил он по своим гостиничным апартаментам в Нью-Йорке в великолепных пурпурных пижамах – единственный цвет, которому удавалось немного скрыть его струпья, – и в своей тревоге дошел до того, что у него начались экзема, сенная лихорадка и астма одновременно, он так задыхался и чихал, что сил чесаться всю ночь самому у него уже не было, и ему пришлось разбудить Гарантье: тот чесал его всю ночь одной из тех щеток с очень жесткой щетиной, которые были специально сделаны по его заказу. Отъезд пришлось отложить на неделю. В течение всего этого времени он тщетно пытался найти хоть какой-то законный повод, чтобы отвертеться. Он не понимал, ну совершенно не понимал, как мог он отважиться на подобное безумство. Ведь эти вещи всегда происходят именно в Европе, без устали повторял он себе. Там остались самые крупные звезды. Взять хотя бы Ингрид Бергман[7]7

Ингрид Бергман снималась в Италии в фильме Росселлини «Стромболи». Вскоре после окончания съемок она родила от Росселлини сына Роберто и развелась со своим первым мужем.

[Закрыть]. Риту Хейуорт[8]8

В мае 1948 года во время своего первого визита в Европу Р. Хейуорт познакомилась с Али-ханом – сыном имама мусульманской секты исмаилитов, одним из самых богатых людей мира. Все перипетии их бурного романа освещались прессой. В 1949 году влюбленные поженились, а два года спустя развелись.

[Закрыть]. Европа только этого и ждет, это ее ремесло, она только на это и годится. Она – сводня. Самая махровая бандерша, которая когда-либо существовала, вот что такое эта Европа. Она ждет нас, потирая руки, со свинской улыбкой, растянувшейся на старой коже. Она найдет кого-нибудь для Энн, и незамедлительно. За этим дело не станет. Да что на меня нашло тогда, ну что на меня нашло? А ведь я стреляный воробей, должен был знать, сам ведь сутенер. Он задыхался и закатывался в кашле, развалившись на диване, пунцовый и потный, в то время как Гарантье скреб ему спину, не задавая вопросов: он по-прежнему предпочитал физиологические проявления природы, пусть даже отвратительные, ее психологическим проявлениям или – верх ужасного – сентиментальным. Так что он скреб молча. За два дня до отплытия «Куин Элизабет» Вилли дотащился до своей машины и приказал отвезти себя в контору Белча. Белч, возможно, был единственным человеком, которым Вилли искренне восхищался, и рядом с ним Вилли всегда ощущал себя мальчишкой, – чувство, которое он изо всех сил скрывал, но Белч, похоже, видел его насквозь. Бывший компаньон Аль Капоне золотой эпохи большого гангстеризма, он уже пятнадцать лет как отошел от сомнительных дел и стал одним из самых уважаемых букмекеров Нью-Йорка. В глазах Вилли он был бесспорно героем, во всяком случае человеком, который сумел дисциплинировать себя, настроить свою скрипку по ноте, которую сыграл ему мир. Вдобавок он никогда не влюблялся. Если говорить о внешности, то это был маленький тощий человек с одним из тех обрюзгших и лоснящихся лиц, на которых что-нибудь обязательно свисает, в частности нос; лысый, с несколькими набриолиненными волосиками наискосок через весь череп, из-за чего тот имел, что было весьма занятно, зубчатый вид; он всегда улыбался и постоянно играл со своим носом, щипал его, почесывал, гладил, как поступает большинство людей, чтобы не сунуть палец в нос. Он встретил Вилли с нетерпением, которое всегда при нем выказывал, будто заранее зная, что ни в чем из того, что Вилли нужно было ему сказать, не содержалось и грана серьезного.

– Ну что там, Вилли, что?

– К черту, Белч, дайте мне отдышаться, у меня приступ астмы, разве не видно?

– Что ж, тогда делайте это скорее и отправляйтесь в постель. Стоило ли заявляться в таком состоянии, чтобы ничего не сказать?

Вилли сморкался, с отчаянным усилием всасывал воздух и бросал на Белча злобные взгляды.

– Вы отплываете в Европу, Вилли? Все газеты полны снимков самой счастливой в мире пары.

– Совершенно верно, – пропыхтел Вилли. – Послезавтра. Я здесь, чтобы попросить у вас кое-кого. Помните, я вам однажды уже говорил?

Белч уже было засунул палец в ноздрю, но вовремя спохватился и удовольствовался тем, что сильно почесал кончик носа.

– Я вас уже с год не видел, – сказал он, – так что.

– Видите ли, речь идет все о том же, – жалобно сказал Вилли.

– Ясно, – с сочувствием произнес Белч. – Но настанет день, когда это будут лечить, вот увидите. Они добьются своего, не отчаивайтесь.

– Я говорю не об этом, – сказал Вилли.

– Они уже нашли эту штуковину, ну знаете, антигистамины, и остальное тоже найдут. Я прочел это в «Ридерз Дайджест», и, похоже, они почти наверняка найдут. Я-то сам в этом уверен, уверен. Антигистамины уже облегчают аллергический ринит, ну а что до астмы, то это вопрос времени. Впрочем, кажется, четверть населения Соединенных Штатов страдает от аллергии. Вы представляете, сколько это потерянных рабочих часов? Но они найдут. А пока дайте-ка папочка усадит вас в машину и отправит домой. Хорошая грелка…

– Мне нужен один тип, Белч, – сказал Вилли. – Главным образом в Европе. Кто-нибудь посерьезней. Как, кстати, зовут того парня, которого упоминали в связи с вами? Сопрано?

– Полно, полно, Вилли, – сказал Белч. – Оставьте эти россказни телевизионщикам.

– Белч, мы с Энн собираемся провести какое-то время в Европе. Речь идет о двух, может, трех фильмах. Мне страшно. Европа – старая бандерша.

– Ну и что? Вы отлично поладите.

– Ладно, хватит. Мне просто нужен телохранитель.

– Я знаю, вы молоды, Вилли, но уверен, вы можете-таки научить Европу одному-двум трюкам в этом деле.

– Белч, послушайте, это серьезно. Я защищаю свои деньги, вот и все. Вы уже знаете, что всякий раз, когда наши звезды заявляются в Европу, пиши пропало. Они всегда встречают кого-нибудь, и их уже никакими силами не вернуть обратно. Взять хотя бы Ингрид Бергман. Я мог бы привести вам и другие имена. Я не хочу подвергаться такому риску, вот и все. Что-то в Европе есть такое, на что они клюют. В общем, я не знаю, как они клюют. Но они теряют из-за этого голову. А мы едем во Францию и в Италию. Именно там это главным образом и происходит. Это две сводни, и там может произойти любая гадость. Всю свою жизнь они только этим и занимались. Или одна, или другая подложат мне свинью, я это чувствую.

– Не нужно было туда ехать, – заметил Белч.

– Да, вот только теперь уже ничего не изменить. Дело сделано. Любой может совершить в своей жизни какую-нибудь глупость.

Белч лукаво пощипывал кончик носа.

– Тогда что именно вы от меня хотите? Чтобы я велел какому-нибудь парню незаметно ночью убрать Европу? Ладно. Положитесь на старину Белча.

– Я не шучу. Вы же видите, на кого я стал похож. Я ни на минуту не почувствую себя там в безопасности. И не обманывайтесь на этот счет: это вопрос денег, больших денег. Если Энн останется в Европе, мне крышка.

– Сколько вы на ней имеете?

– Шестьдесят процентов, – сказал Вилли. – Но дело не только в этом. Продюсеры терпят меня только из-за нее, иначе они бы давно уже…

Он щелкнул пальцами и втянул в себя воздух открытым ртом.

– И благодаря ей я, возможно, смогу убедить студию предоставить мне полную свободу для одного сюжета, который у меня сейчас в голове. Они все же должны мне это. Так что, видите, это еще и вопрос искусства.

– Отправляйтесь в постель, – любезно сказал Белч.

– Вы никого не знаете?

– Вы влюблены в свою жену, и это очень хорошо. Сделайте ей детей. У меня самого их пять. Это полезно. Во всяком случае, не приходите рассказывать мне сказки. Деньги и фильмы – да вам на них, в общем-то, плевать. Вы дорожите своей женой и боитесь ее потерять, и вот вы заявляетесь ко мне и устраиваете телешоу.

– Честное слово, – жалобно произнес Вилли. – Я не лгу. Студия встревожена не меньше моего. Они уже дважды обожглись с Европой. Они попросили меня не спускать глаз. Не скажу, чтобы они просили меня о большем. Но я все же имею право защищаться и иметь суждение?

– Я на дух не выношу телевидение, – сказал Белч. – Бедняга Френки Костелло, они надорвали ему сердце.

Он поднялся, подошел к Вилли и похлопал его по плечу:

– Я усажу вас в машину. Нужно будет и мне как-нибудь прокатиться в Европу после всего, что вы мне тут наговорили. Теперь, когда дети уже выросли, я тоже не прочь повстречать кого-нибудь.

– Послушайте, Белч, я все же имею право взять с собой какого-нибудь типа, разве нет? – взмолился Вилли. – Хотя бы для того, чтобы он оберегал нас от поклонников, от толпы. Мы все же люди известные, особенно в Европе. Как вы его тут назвали. Сопрано?

– Я ничего не говорил. – Белч пожал плечами. – Он был выслан на Сицилию, если уж вам так хочется знать. Варился в том же котле, что и Лаки Лучано. Высланный на родину, он наверняка похрапывает сейчас под оливковыми деревьями. Без гроша в кармане, впрочем. Женщины обобрали его подчистую.

– Вы не могли бы дать ему знать? – спросил Вилли. – Как-никак мы будем на Французской Ривьере, это в двух шагах… Нет, послушайте, Белч, вам-то что за дело, коль скоро это в пяти милях отсюда? Ему и нужно-то спокойно сидеть в отеле и ждать. Все будет полностью за мой счет. Пусть живет себе припеваючи. Ему даже не нужно будет навещать меня. От него лишь потребуется быть под рукой в течение четырех месяцев. Он может даже взять с собой старуху мать, если таковая имеется. Все расходы за мой счет. Достаточно того, что я буду знать, что он здесь, мне уже будет спокойнее. И девять шансов из десяти, что он не потребуется. Ничего не произойдет. Энн не такая, как другие, у нее есть голова на плечах.

Он уже чувствовал себя лучше. Свободно дышал и меньше чесался.

– Ничего не случится. Это просто чтобы на душе у меня было спокойно. Я бы знал, что если какой-нибудь тип покажется и в самом деле надоедливым, то стоит мне подать знак. Но если ничего не случится, ему останется лишь вернуться на Сицилию, прожив четыре месяца на Лазурном берегу за счет Энн. Это сугубо для того, чтобы в случае необходимости мне не пришлось обходиться местными ресурсами в стране, где я никого не знаю. Вот видите, я не требую ничего особенного. Обычная предосторожность, чтобы на душе было спокойней.

– Вы – как капризное дитя, – сказал Белч. – Наверно, были вундеркиндом.

– Что было, то было, – сказал Вилли с кокетством.

– Вот уж не знаю, зачем я это делаю, – сказал Белч, – но у меня всегда была слабость к шлюхам. Я говорю о вас.

– Я как вы, – сказал Вилли. – Никогда не умел противиться.

Белч нацарапал несколько слов на листке бумаги.

– Напишите ему, сославшись на меня, – сказал он, протягивая листок Вилли. – Напишите ему название банка и сумму, которую вы будете откладывать на его счет в начале каждого месяца. Он наверняка объявится, чтобы ее потратить. Положите этот листок бумаги себе в карман и больше не вспоминайте о нем. Раз уж вам так легче. А вам так легче: стоит лишь взглянуть на вас. По сути дела, вам следовало бы работать на телевидении, Вилли. У вас как раз те идеи, что требуются, – вам бы следовало повидаться с Кефауэром. Он обрадуется встрече с человеком, воспринимающим его шутку всерьез. Я не стану провожать вас до машины, вижу, что вам это уже не требуется. Вы веселы, как пташка. И возможно, я прокачусь в Европу – меня очень заинтересовало то, что вы про нее рассказали.

Вилли вышел от Белча насвистывая. Сразу по прибытии в Париж он послал письмо на Сицилию. Никакого ответа не последовало. Единственное, что он знал, – счет в банке, открытый Энн в Ницце на имя Сопрано, – он ей объяснил, что речь идет об особо выгодной коммерческой сделке, – каждый месяц регулярно уменьшается. Сам же Сопрано ни разу себя не обнаружил. Но этого оказалось достаточно, чтобы у Вилли появилась на весь срок их пребывания во Франции некоторая непринужденность в поведении с Энн, этакое отеческое и несколько ироничное превосходство. Ну а теперь ему уже нечего было бояться. Они вылетали на следующий день. Все же ему не терпелось отвезти ее назад в Голливуд, поместить в среду, которая была ей знакома достаточно, чтобы ничего от нее не ждать. А Голливуд и правда идеальное место, если ни с кем не хочешь повстречаться, подумал Вилли с благодарностью. Он неожиданно ощутил торжество и мощь и с трудом удержался от того, чтобы не постучать себя в грудь кулаками, как какая-нибудь горилла: такое чувство, что ты полностью владеешь ситуацией. Но это длилось лишь мгновение. Один взгляд на лицо Энн – и горилла превратилась в Микки Мауса и свернулась клубочком в уголке, зажав хвост между лап и теплым носом. Она была так прекрасна. Он снова почувствовал себя незащищенным со всех сторон. На ее лице не было ни следа морщин. Порой ее охватывал панический страх перед надвигающимися годами, и Вилли знал почему. Еще он знал, что об искусстве старения у нее были жесткие и в то же время наивные представления человека, который еще не чувствует, что это грозит ему самому. Ничто не казалось ему более патетичным, чем желание нравиться, когда оно читалось между морщинами, под пудрой, чьи крупинки как бы утолщались по прошествии лет; она же предпочитала этому мгновенное увядание индианок из Мексики, которые в тридцать лет уже не танцуют и которым запрещается носить маску на карнавале. Возраст требует от женщин гораздо больше изменений, чем меняет их сам, и в этот момент единственное, что имеет значение, – это стиль и сдержанность; иначе все, что когда-то было лишь свежестью, нынче выглядит уже вульгарностью. Некоторые виды голливудского хитроумного грима, который Энн наблюдала на лицах женщин, отказывавшихся сойти с дистанции, были пропитаны всем ужасом аборта. Женщины годами таскали на своих лицах это преступление, изображая улыбки, которые являлись самой тягостной формой попрошайничества. Но отношение женщин к старению, думала Энн, зачастую всего лишь отражает их отношение к мужчинам, и если последним приходится мириться с тем, что оно так оскорбительно, тем хуже для них. Ведь именно о них идет речь в этих размалеванных глазах, фальшивых ртах и улыбках, от которых трескается все лицо; если в поисках молодости доходят до такой жалкой пародии, значит, гамма наших чувств и вправду весьма однообразна. В двадцать лет Энн казалось, что она предпочитает этим ухищрениям участь старой индианки, изгнанной во двор своего дома, чтобы готовить там еду для своего вдовца, но, вероятно, это было просто проявлением юношеской тяги к абсолюту; сегодня она была уже не так уверена и более снисходительна; я старею, думала она, близится увядание, а с ним приходит и склонность к компромиссу; в сорок лет я буду убеждать себя, что мое лицо, потеряв в свежести, выиграло в таинственности, а тело, потеряв в сиянии юности, выиграло в зрелой притягательности. К сорока восьми я уже не буду даже знать, что женщины стареют, я вновь обрету смех и ужимки юной девушки; я открою для себя радость вальса, первого бала, смелого прикосновения к руке чересчур застенчивого молодого человека; в пятьдесят я наконец-то снова и в первый раз стану плакать от любви, снова примусь накладывать на щеки больше румян, чем мне бы позволила мать, снова буду вся трепетать под взглядом молодого человека, и, разменяв так пятый десяток, я превращусь в одну из тех женщин, чье слишком нежное белье само кричит о том, что его присвоили незаконно. Но особенно осторожной мне придется тогда быть со своим взглядом, нужно будет следить за ним и прятать, не позволяя ему говорить слишком много. Ее всегда волновала чрезмерная молодость некоторых женских взглядов, среди морщин, при серых и сухих чертах или же одутловатых и отечных лицах; взгляд всегда сдается последним, и это нормально: глаза были придуманы любовью. Она улыбнулась наблюдавшему за ней отцу – и Вилли ощутил себя лишним. Он поднялся, тронул Энн за плечо.

– Мы пропустим шествие, – сказал он. – Вы идете, Гарантье?

– Иду, иду.

Она сейчас грезит о любви, подумал Гарантье, пока Вилли расплачивался по счету. Или просто грезит, что одно и то же. Негоже в наше время знаменитой и независимой женщине грезить о любви на манер наших бабушек, о присутствующих говорить не будем. Наши бабушки мечтали в условиях социального неравенства, когда любовь становилась их единственным способом самовыразиться, но сегодня… Он вдруг очень ясно увидел себя облаченным в викторианский кринолин и чепчик, вздыхающим в окне при лунном свете. Лицо его скривилось. Юмор превратился у него в затасканный способ жульничать и был уже не в состоянии полностью его удовлетворить. Он вылил в рот последнюю каплю коньяка, посмаковал ее со знанием дела и посмотрел сквозь застекленную дверь на море, которое дефилировало, как толпа, неся впереди белое знамя парусника. Он с достоинством отвернулся от него. «Я принадлежу к классу, для которого зрелище природы – это вечный упрек». Волнение, которое он чувствовал при виде моря и неба, выливалось в болезненное покалывание, которое он избегал анализировать, опасаясь обнаружить в нем прежде всего ощущение какого-то отсутствия, заполнявшего горизонт; он силился разглядеть в этом всего лишь признак сумрачной и нежной чувствительности, всегда тайно влюбленной в красоту драмы и полностью безразличной к ее причинам и лекарствам, что-то вроде лебединой песни буржуазного сердца. Он уже давно изображал из себя коммуниста, но так до сих пор и не вступил в партию – вовсе не из-за недостатка убежденности, а чтобы оградить себя от контактов с реальностью. Он и в самом деле считал, что такой, каким он представал здесь, перед застекленной дверью «Негреско», – влюбленно поглаживающий бокал с коньяком, с японской прядью и неприметно серыми оттенками лица и одежды, – он работает на приближение царства народных масс, но всегда по-своему, то есть неприметно. Ему удавалось даже внушить себе таким образом, что он занят кипучей и ежеминутной деятельностью и что он ударный боец, если так можно выразиться. Для этого ему было достаточно просто находиться здесь и продолжать делать то, что он делает. Он отпил немного коньяку, и сам этот жест показался ему вкладом. По сути дела, подумал он в тот же миг, драма любви, эта пресловутая любовная трагедия, которой Запад наполнил свои книги, театр, кино, – всего лишь нежелание взглянуть в лицо подлинной трагедии, коей является борьба классов и эксплуатация пролетариата. Не хотелось бы скатываться к парадоксу – этому чисто буржуазному способу саботирования действительности, формулируя ее, – но нет никаких сомнений, что большинство этих бесчисленных избитых любовных трагедий – это ситуации, созданные из любых деталей, пристанища, куда мы стремимся убежать от социальной действительности, и ничего более. Любовники пытаются создать для себя маленькое частное предприятие – этакую лавочку на двоих, магазинчик, открытый одним индивидуумом для другого и ни для кого больше, – и забаррикадироваться там. Их торговля заключается в том, чтобы снабжать друг друга радостями и полнотой чувств, которые, казалось бы, делают бесполезным участие масс. Впрочем, экзальтированное, бредовое, болезненное место, которое отводится любви у западноевропейских племен, является счастливым знаком для сил прогресса, поскольку свидетельствует о том, что осажденное со всех сторон и неспособное произвести вылазку общество панически отступает во внутренний мир. В марксистском же обществе, напротив, любовь пары выходит наконец-то из области патологии, она уже не тот тотальный грабеж, каким является в буржуазной полусфере сердца, это уже не нагнетание жара, не космический взрыв и не ужасающее сокращение солидарности, а лишь здоровое честное распределение на уровне пары, чувство, которое триумфально скатилось со всей человеческой пирамиды, чтобы очутиться на земле: здесь уже нельзя оказаться покинутым. Я говорю о себе. Но с одиночеством кончается и юмор. Он рассеянно наблюдал за тем, как хулиганской походкой удаляется и исчезает за мысом крейсер. Нам нужно освободиться и от юмора, подумал он, от этого пассивного и трусливого способа исправить мир для себя одного. Юмор – это всегда способ отстраниться, этакая созерцательная, чисто внутренняя революция того, кто отказывается действовать. Мир преломляют в юморе, – и вот он уже держится перед вами абсолютно прямо, и вам для этого не пришлось и пальцем пошевелить. К чему прекращать эксплуатацию человека человеком: достаточно юмора. Например, я сейчас занимаюсь как раз тем, что рассматриваю марксизм именно под тем юмористическим углом зрения, который необходим, чтобы я с ним освоился, попытался приручить этого нового неумолимого и жестокого бога. Короче говоря, мы не вышли из первобытного состояния. Точно так же древние люди относились к грому. На море оставался лишь белоснежный парусник – особенно избитый штамп одиночества – или надежды. Может, мне давно уже надо было купить себе собачку. В бокале оставалась лишь капля коньяку, и он старался растянуть удовольствие. Да, нам совершенно необходимо избавиться от юмора. Уясним же себе хорошенько: речь идет о том, чтобы искажать мир до тех пор, пока он не сделается серьезным, совершенно ясным. Подобная манипуляция, естественно, исключает юмор и иронию. В этом грядущем тотальном царстве достоинства единственным возможным прибежищем смешного будет совокупление, и, таким образом, эротизм станет высшим и красноречивым моментом шутовства, единственным моментом глубокой пустячности, единственным шансом, который останется у человека, чтобы улыбнуться и подмигнуть своему уделу. Разумеется, это тоже в конечном счете будет запрещено. Смехотворное совокупление – это, не правда ли, высшее оскорбление, нанесенное человеку, – будет заменено искусственным оплодотворением во имя достоинства и серьезности. Наконец-то будет запрещено издавать эти липкие хриплые вскрики, эти влажные повизгивания от неслыханного счастья, которые для человечества то же, что для Бога – Бах.

– Иду, иду. Я за вами.

V

У английских туристов произошла революция. Старая дева, выйдя из всеобщей фригидности, царившей в том углу, внезапно встала и, схватив серпантин, запустила им в сторону гида с таким решительным видом, что было почти что слышно, как лопается по швам ее воля; серпантин угодил гиду в подбородок; тот порвал его, не отрываясь от чашки с кофе; несчастная какое-то время продолжала стоять под пристальными взглядами соотечественников, затем улыбнулась в свои вдруг запотевшие очки и села, как рухнула; затем она буквально испарилась, ее здесь уже попросту не было. Никогда больше не повторит она попытки, подумал Ренье с огромной симпатией к бедной девушке. Запрещается выставлять наружу свои чувства. Она-то хоть отважилась на жест, а вот я. Со своей физиономией искателя приключений и недостающей рукой, я остаюсь невозмутимым и высокомерным, а что до лиризма, то теперь я способен лишь на физическое мужество – последний мужской способ петь. Однако постойте. Вот погодите, я ее найду, и вы увидите, стану ли я молчать, чтобы вы меня услышали. Вы увидите, ограничусь ли я пальцами и слюной. Пусть только явится. Ей будет место. Я вырыл ей в своем сердце потрясающее место – ей и в самом деле будет куда поместиться.

Ей не будет там тесно.

От испанских бригад до Шарля де Голля, от Королевских военно-воздушных сил до малыша Деспьо, от Сталинграда до Сеула, от братства до классовой борьбы, от надежды до наших дней, от концентрационных лагерей до исправительно-трудовых колоний, от коммунизма до коммунистов, от демократии до демократов – можно назвать еще массу таких вот обреченных идей, которые растягивают ваше сердце до их собственной беспредельности и таким образом подготавливают в нем местечко для любви.

Тогда женщина может быть там принята достойно: все подготовлено.

Естественно, что без этого, без справедливости и братства, присутствующих внутри вас в виде все расширяющейся пустоты, сердце было бы слишком маленьким, слишком скрючившимся.

Его нечем было бы заполнить.

Сначала его надо открыть, расширить, наполнить воздухом и светом, заставить его задышать, сделать так, чтобы оно коснулось своими краями горизонта: после чего можно любить женщину, благо есть чем, есть все, что нужно.

Вот почему столько людей тщетно пытаются дать миру справедливость и свободу: они готовятся любить. Пытаются быть на высоте. Освобождают место для любви.

Чтобы любовь не чувствовала себя там в тесноте. Чтобы женщина могла войти к вам в сердце, выпрямившись во весь рост.

Это способ подготовиться, вот и все.

И вот почему не бывает обреченных идей.

Мы никогда не губим великую идею: мы лишь учимся дышать. И если бы я не был трусом, уже наполовину кастрированным мужской стыдливостью, я бы назвал вам здесь все места, которые дружба вырыла в моем сердце для любви. Я бы все рассказал вам про те места, которые Гуменк, Пижо, Зирнхелъд подготовили в моем сердце, чтобы, когда придет время, женщина чувствовала себя здесь как у себя дома.

Пижо.

Вам всем, конечно, известно, что полковник Пижо был сбит в Ливии. Его самолет сгорел, он сам попал в плен. Даже будучи тяжело раненным, – но я не сообщаю вам здесь ничего нового, – он сбегает из госпиталя, идет через пустыню и добирается до территории, контролируемой Королевскими военно-воздушными силами, чтобы умереть среди своих.

Так вот, он готовит это место, этот Пижо.

Еще как готовит.

Так что, когда вы затем начинаете любить женщину, вы можете не сомневаться: место для нее будет.

А Гуменк?

В 1941 году эскадрилья была в Леванте, когда один из нас – мир его праху, хотя он еще и жив, – украл один из наших самолетов, чтобы вернуться к себе в Виши. Англичане, которых тут же поставили в известность, у нас самолеты отбирают. И тогда командир Гуменк добивается, чтобы ему поручили то, что называют боевым заданием-самопожертвованием, – не спрашивайте, что это такое, речь ведь не о налогах – и погибает на Крите, искупая подлость своей смертью.

Так вот, такой, как Гуменк, готовит ваше сердце, агнцы вы мои, и нужно много любви, чтобы заполнить такую яму, как та, что образовалась с его уходом.

А Зирнхельд?

Аспирант Зирнхельд, может, помните?

Первая рота парашютистов Французских свободных сил, пал в рейде на Мерса-Матрух[9]9

25 июня 1942 года в сражении под Мерса-Матрухом итало-немецкие войска под командованием фельдмаршала Роммеля одержали победу над четырьмя английскими дивизиями генерала Окинлека.

[Закрыть]. Он еще успел написать перед отправкой на боевое задание:

Я не прошу тебя ни об отдыхе,

Ни о покое Души или тела.

Я не прошу тебя ни о богатстве,

Ни об успехе, ни даже о здоровье.

Обо всем этом тебя столько просят,

Что ты, наверное, все уже роздал.

Дай мне, Господи, то, что у тебя осталось,

Дай мне, Господи, то, чего у тебя не просят.

Я хочу опасности и тревоги,

Я хочу волнений и схваток,

И чтобы ты дал мне это, Господи,

Окончательно и бесповоротно.

Чтобы я был уверен, что это у меня будет всегда,

Ибо у меня не всегда хватит мужества

Попросить об этом тебя.

Дай мне, Господи, то, что у тебя осталось,

Дай мне то, чего не хотят другие.

Но я в очередной раз не сообщаю вам ничего нового. Уверен, что все вы читаете эту молитву перед сном.

Но вы, наверное, считаете, что все это значит требовать от женщины слишком много, знаю. Но в том и состоит все чудо, вся надежда жизни, что они на это способны.

Они вам улыбаются – и все вдруг становится так, как будто никто и не умер.

Все ваши товарищи возвращены вам в этой улыбке.

Нет, это не святотатство. Нет, потому что я неспособен на такое святотатство.

Я их слишком любил.

Так что нет обреченных идей.

Вам ничего с нами не поделать. Вы можете только очистить наши карманы. И от поражения к поражению, вплоть до вашего последнего грабежа, в нас будет не пустота, а лишь свободное место.

Вам ничего с нами не поделать, вы можете обзывать нас лирическими клоунами и борцами за обреченные идеи, швырять нам в лицо свои кремовые торты, но зарубите себе на носу, мои барашки: в конечном счете, именно в кремовых тортах найдут нетронутый отпечаток человеческого лица. Именно туда придется рано или поздно отправиться однажды на его поиски, чтобы снять с него отпечаток и воссоздать.

Вам ничего не поделать с этим человеческим лицом.

Ваше презрение и ваш цинизм, ваша наглость и ваша преступная диалектика необходимы нам: это форма, в которой навсегда отпечаталась честь быть человеком.

Мы – на дежурстве.

Для нас даже не победа – главное, важно – продолжать проигрывать в правильном направлении.

Впрочем, правое дело не проигрывают никогда, ибо речь идет не столько о том, чтобы постоянно держать человека на высоте справедливости и братства, сколько о том, чтобы сохранить для него эти вершины.

Пусть остаются над нами, но так, чтобы мы всегда могли смотреть на них.

Какой Морис Эрцог стал бы мечтать о том, чтобы провести жизнь на вершине Анапурны?

Ну а тем, кто лукаво, тем, кто ловко, тем, кто жалобно, тем, кто медленно, но верно, тем, кто монетка к монетке и мало-помалу, – вот тем мы ответим, мы, лирические клоуны, люди левых взглядов, вечно стонущие в погоне за человеческой нежностью, терпимостью и братством: о вы, пешие, что боитесь лиризма, как ваши плоские ступни боятся мелодии вальса, апостолы курчавого реализма, в ком от мужского и есть только то, чем вы писаете! то, что в очередной раз ускользнуло от нас, построило наши сердца по своей мерке. После такого уже и невозможно отказаться. Ибо мы ни от чего не отказываемся, о вы, восседающие на своих задницах, как бы желая уберечь их. Ни от терпимости, ни от чувствительности, ни от уважения к человеческой слабости, – это наши цвета, мы шагаем, устремив взгляд на них, мы следуем за ними.