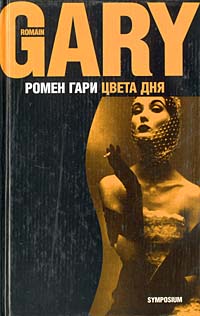

Читать книгу "Цвета дня"

Когда-то перед вылетом эскадрильи каждое утро экипажам выдавали ракетницы, из которых мы стреляли в небо, когда на горизонте показывался неизвестный самолет.

Если он отвечал нам соответствующими цветами, мы знали, с кем имеем дело. Если же у него их при себе не было, то пусть даже на нем были наши опознавательные знаки, пусть даже он был сделан у нас, пусть даже казалось, будто он летит с нашей стороны, мы не давали ему приблизиться.

Это было то, что в Королевских военно-воздушных силах называли «цветами дня»: благодаря им мы отличали друга от врага.

И в эти смутные времена, когда ничего не ясно, когда нет уверенности, когда ни одно дело не является полностью правым, когда никто не показывает своего истинного лица, когда всё – хитрость, ложь, маскарад, и когда сама искренность является уже лишь искусством, именно у этих как бы вживую присутствующих – едва различимых, зыбких, полустертых – цветов чувствительности, терпимости и свободы, оставленной каждому человеку, чтобы он мог выбрать свой собственный источник вдохновения, именно у этих поблекших цветов старого человеческого дня буду просить я на каждом шагу ответа, с кем я.

Давайте хорошенько поймем друг друга.

Я защищаю не только идеи.

Если бы терпимость и уважение к слабости, и отвращение к силе и угнетению, и эта робкая манера помещать чувствительность и сердце впереди всех метаний логики, впереди всех декретов идеомании – если бы все это было лишь доктриной, философией, очередной системой на нашем пути, то я бы скорее позволил этим цветам тысячу раз исчезнуть с моего неба, чем смотрел бы, как мои друзья – столько друзей – отдают за них свою жизнь.

Я защищаю не только идеи.

А сами цвета женственности.

Все, чем окружает вас мать в детстве и что уже нельзя отрицать, а можно только предать после того, как вы держали в объятиях женщину.

И мне всегда достаточно будет увидеть юную женскую грудь в ее неодолимой слабости, чтобы я почувствовал, как во мне растет отвращение к принуждению, и я понимаю, что такое свобода.

Мне всегда достаточно будет почувствовать щекою полет волос, увидеть, как юная девушка бежит в лучах солнца, а ее колени бьются о ткань юбки, как плененные птицы, чтобы я был готов без колебаний посвятить свою жизнь борьбе против всех тех, кто пытается диктовать мне источник вдохновения.

И вот почему я снова и снова готов пускаться в путь, и меня мало тревожит, буду ли я в очередной раз предан людьми из своего лагеря. По большому счету, со мной ничего не может случиться. Меня могут только предать. Но если бы не было предательства, не было бы и верности. Человека нельзя было бы распознать. Уж я-то не стал бы жаловаться на судьбу Сизифа: разве можно найти более спокойную радость для человека, чем беспрерывно начинать быть им снова и снова? И при каждом падении, при каждой неудаче, при каждом возвращении на исходную позицию мое сердце будет все больше разрастаться в глубину и все больше узнавать про свое ремесло, и тогда будет всегда достаточно любимой женщины и ее шеи под моими губами, чтобы дать мне то, за чем я тщетно гнался до границ горизонта.

Но он ничего не говорил, потому что ее тут не было и потому что нельзя говорить слова любви кому-то еще, помимо нее, но, быть может, также и потому, что они одержали над ним верх и засунули ему в глотку кляп мужской стыдливости и потому что на арго он не находил нужных слов, достаточно грубых и пошлых, чтобы выразить все это с элементарной пристойностью, которой от него ожидали; он ничего не говорил, и улыбался виноватой улыбкой, и ждал, чтобы быть в ладу со своим временем.

VI

По проспекту двигалось карнавальное шествие; все ринулись к окнам, и они на какое-то время оказались в спокойном дружеском кругу, держась особняком, – этакое жалкое братство, как бывает порою в баре, – им показалось, что у них есть что-то общее. Педро и Ла Марн говорили о политике, пригнув головы, глаза в глаза, как два больших рогоносца, скрестивших свои рога; девица курила посреди своих чернобурок, всем своим видом показывая, что она из другого подвида. На другом конце стойки бара Ренье заметил весьма изысканного господина – костюм для гольфа, кремовые перчатки, белая гвоздика, галстук-бабочка, серый котелок, элегантно приподнятая бровь, – который, казалось, полностью оцепенел от выпитого им спиртного – если только не из-за отсутствия любви, подумал Ренье, или из – за ответственности, которую Американская Конституция возложила на его плечи: Pursuit of Happiness.. Глаза у него были слегка навыкате, а щеки надуты, как будто он непрерывно дул, делал выдох. Но в целом он держался с достоинством, был чистюлей и выглядел как человек, отказывающийся сдавать свои позиции.

– Самый великолепный тип из всех, что я видел, – сказал Педро. – Он даже и не пьет больше. Живет своими запасами. Уже сидел здесь, на этом табурете, вчера вечером: наверно, я забыл его убрать, когда закрывался.

– О! Ну вы скажете, господин Педро… – восхищенно протянула девица. – Можно мне еще?

Педро подал ей кружку пива.

– Вы заблуждаетесь, если думаете, что в такое состоянии его вверг алкоголь, – решительно заявил Ла Марн.

Он подошел к типу, слегка покачиваясь, – он не был пьян, но ему требовался предлог, – дружески понюхал, как самый настоящий пес, его увядшую гвоздику – и все были счастливы, что он не зашел в своих действиях дальше.

– Что же тогда? – спросил Педро. – Корея?

– Мужская стыдливость, – сказал Ла Марн. – Вымученная беспристрастность. Чтобы оставаться невозмутимым, он так напрягся, что уже не может больше пошевелиться. Полностью зажат. Крайний случай дендизма, джентльменства. Он сдерживался так долго, что сломался.

– Свинья, – сказала девица.

– Этот джентльмен попытался укрыться за невозмутимостью и настолько в этом преуспел, что уже не в состоянии выйти из нее. Полностью исчез. Своей беспристрастностью он захотел возвыситься надо всем: от лагерей смерти до атомной бомбы и противостояния США-СССР, – но для этого ему пришлось стиснуть зубы и зажать все остальное так сильно, что ему теперь из себя и слова не выжать. Ему даже не разжать свои сфинктеры. Сломался. Не знает уже, кто он, что делает здесь и почему… Или же он изображает непонимание всего того, что с ним случается, и свое изумление перед этим. Полную оторопь человека перед человеческим уделом. Или же он пытается высвободиться. Выйти сухим из воды. Показать, что он тут ни при чем. Абсолютно чист. Незапятнан, безупречен: кремовые перчатки и чуть увядшая гвоздика в петлице. Решительно настроен остаться чистым. Человеком, несмотря ни на что, если вы следите за ходом моей мысли… Или же он неженка, укрывающий свою чувствительность под панцирем отсутствия… Полностью ушел в себя, чтобы избежать ударов. Замкнулся в себе. Провалился в себя, исчез. Или же убитая чувствительность, атрофировавшаяся от ежедневного столкновения с реальностью. Идеалист, убитый реальностью. Или же симулянт: особо злобный и дерзкий способ посмеяться над жизнью, показывая, что она с вами сделала. Некое тотальное и полностью пропущенное через себя осмеяние факта жизни. Изобличитель. Особо неумолимый перст, указующий на жизнь. Или же это жажда любви. Или, наконец, та самая штука.

– Штука? – спросила девица.

– Штука, – сказал Ла Марн, подмигивая ей.

– Какая штука?

– Та, что у Педро, – сказал Ла Марн.

– Грязная свинья, – возмутилась девица.

– Та, что и у Педро, – пояснил Ла Марн. – Коммунизм.

– Да ладно тебе, – сказал Педро.

– Можно быть прогрессивным и не будучи коммунистом, – добродетельно заметила шлюха.

– Вот именно, – подал голос Ла Марн. – Именно поэтому вы и находитесь в этом самом состоянии. Спросим у него, кто он?

– Он не разговаривает, – сказал Педро. – Слишком пьян.

– Может, у него имеется при себе адрес родителей, – предположил Ла Марн.

Джентльмен сидел очень прямо, бровь элегантно приподнята. Аркады делали улицу похожей на картину а-ля Джеймс Энсор[10]10

Джеймс Энсор (1860–1949) – бельгийский художник. Импрессионист, реалист и визионер, он принадлежит к ведущим мастерам XX века.

[Закрыть], и на этом фоне из конфетти, смеющихся масок, облапанных девиц и чудовищ он смотрелся очень непринужденно, словно сидел тут всю жизнь. Он не ответил Ла Марну и равнодушно дал себя обыскать.

– Ничего, – сказал Ла Марн. – Ни единого документа, полное инкогнито. Разумеется, это сделано умышленно. Должно, наверно, символизировать анонимного человека, просто человека.

– Можете засунуть себе свою метафизику знаете куда, – сказал Педро. – Все вы одурманены. Проводите время в разговорах о гуманном, гуманизме и, в конечном счете, превращаете это в пустую абстракцию. Человек в ваших руках стал болезнью.

Джентльмен по-прежнему оставался абсолютно безучастен к происходящему: пока Ла Марн обыскивал его карманы, он так и не вышел из своего отрешенного состояния.

– Так, так, так, – внезапно произнес Ла Марн.

Он держал в руке вырванный из журнала листок. Покрутил его.

– «Словарик великих влюбленных», – прочел он. – Вот оно что. Вот оно что, – повторил он, с нежностью посмотрев на загадочного персонажа. – Родственная душа. Он вырвал страницу из дамского журнала «Elle». Я этот журнал знаю, сам на него подписан. Я всегда нуждался в женском окружении. «Словарик великих влюбленных». Одно имя подчеркнуто.

Он прочел:

– «Гёльдерлин Фридрих (1770–1843). Он хотел абсолютной любви, большей, чем сама жизнь.»

Он прервался и повернулся к персонажу. Педро, Ренье и девица тоже его разглядывали. Похоже, котелок пребывал где-то далеко отсюда, хотя где именно, было трудно представить. Просто он был не здесь – со своей увядшей гвоздикой, белыми гетрами, кремовыми перчатками и приподнятой бровью. Он был не здесь, он просто оставил после себя свой гардероб. В этот момент Сопрано, подошедший перед этим к окну и со сдвинутой на затылок шляпой и кружкой пива в руке смотревший на шествие, повернулся, как бы движимый предчувствием, и увидел, что барон попал в чужие руки. Вокруг него было четверо, в том числе и уличная девка, а один из них, коротышка, с физиономией левантинца, как раз обыскивал карманы барона. Сопрано не стал бы беспокоиться сверх меры, поскольку сам каждый вечер обыскивал барона и ни разу ничего не нашел. Но он всегда боялся, как бы тот случайно от него не сбежал. Им мог завладеть любой: ведь что ни говори, а у Сопрано никаких особых прав на него не было, все же это не вещь и не собака. Предсказать реакцию барона было нельзя, в особенности потому, что ее у него никогда и не было, но он очень легко мог позволить кому – нибудь себя увести, а Сопрано совершенно не мог обходиться без человеческого присутствия у себя под боком. Так что он быстро подошел к группке, тем более что, к его удивлению, тип, шаривший в карманах барона, похоже, внезапно что-то нашел, и Сопрано был этим поражен настолько, что целую минуту стоял в оцепенении, забыв вмешаться.

– Так ты будешь читать или нет? – спросил Ренье.

– «Он хотел абсолютной любви, чистой, глубокой, великолепной, большей, чем сама жизнь… И он ее нашел. Он потерял не жизнь, а рассудок. Сюзетга Гонтард, жена банкира, который нанимает Гёльдерлина, выглядит такой же юной, как и ее дети; брюнетка с темными глазами, полными огня и нежности. Но банкир обнаруживает их страсть и выставляет поэта за дверь. Сюзетта, не вынося разлуки, умирает. И Гёльдерлин погружается в отсутствие. Он трогается рассудком, но это тихий, отсутствующий помешанный, которого просто мысленно здесь уже нет. Человек-призрак. Окаменевший ствол дерева. Он прожил так еще тридцать семь лет у столяра, который приютил его, возможно потому, что сам привык к дереву».

Ла Марн умолк и с разинутым ртом уставился на персонажа. Остальные тоже смотрели на него. Но барон, похоже, и не подозревал об этом. Он продолжал сидеть на табурете, очень прямо, бровь приподнята.

– Permesso [11]11

Позвольте (ит.).

[Закрыть], – сказал Сопрано.

Он едва не вырвал листок из рук Ла Марна.

– Come, come, barone [12]12

Идемте, идемте, барон (ит.).

[Закрыть], – сказал он и, деликатно взяв его под мышки, заставил соскользнуть с табурета. Барон не сопротивлялся. Он стоял очень прямо – безукоризненная бровь, котелок. Сопрано его поддерживал.

– Надо же, и давно он такой? – спросил Ла Марн.

– Я нэ могу вас сказат, – произнес Сопрано с сильным итальянским акцентом. – Я знаком его только уно год. Очен изысканный человек. Come, come, barone mio[13]13

Идемте, идемте, мой барон (ит.).

[Закрыть].

Он отвел его к столу, и барон сел, механически согнув колени. Сопрано отрезал кончик сигары, вставил ее ему в рот, зажег. Барон закурил, выпуская дым маленькими судорожными глотками, в такт дыханию. Он сильно напоминал механическую куклу. Ренье, Ла Марн, Педро и девица смотрели на него, не веря своим глазам. Таких, как он, наверно, оплачивает праздничный комитет, подумал Ренье. Сопрано улыбнулся им, легко встал и попрощался, коснувшись шляпы пальцем. Снаружи, под аркадами, под дождем конфетти проходили клоуны, пьеро и маски, и громкоговорители добавляли оперные арии к тому, что и так никто не рискнул бы назвать тишиной.

– Черт возьми, – сказал Ла Марн.

– Они издеваются над нами, – сказал Педро.

– Не только над нами. Нужно смотреть куда шире.

– Можете засунуть себе свою метафизику сами знаете куда, – сказал Педро.

– Как бы там ни было, сейчас карнавал, – сказала девица.

Под аркадами солдаты и маски водили хоровод вокруг бедно одетой девушки, которая, вероятно, была маленькой продавщицей спичек, подумал Ла Марн, мечтавший о феерии; в конце концов девушка поцеловала какого-то солдата, и они отпустили ее, а у Ла Марна навернулись на глаза слезы при мысли, что его-то никто не целует; какой-то уже немолодой господин зажиточного вида вошел в кафе, пританцовывая, с мешком конфетти в руках; он благословил всех разноцветными пригоршнями, поклонился, приподняв шляпу, и ушел, пританцовывая; ужасно, подумал Ла Марн, до какого состояния может довести некоторых людей страх перед войной. Он то и дело косился на барона, но очень скрытно, почти боязливо. Барон спокойно сидел, расставив колени, – до блеска начищенные туфли, изысканно приподнятая бровь, по центру сигара. Сопрано развернул отобранный у Ла Марна обрывок бумаги, пробежал его глазами и внимательно исследовал. На полях он обнаружил несколько небрежно начириканных слов. С одной стороны он прочел human rights [14]14

Права человека (англ.).

[Закрыть], с другой – human dignity.[15]15

Человеческое достоинство (англ.).

[Закрыть] Он бросил на барона подозрительный взгляд. Но сказать было нечего. Денди держался совершенно безучастно и отрешенно. Более того, он, казалось, был еще более зажат, чем обычно, щеки его еще больше надулись, а голова слегка покачивалась: казалось, он делает сверхчеловеческое усилие, чтобы сдержать что-то, но что именно – неизвестно: с одинаковым успехом это могли быть взрыв смеха, ветры или благородный порыв.

VII

Они вышли из «Негреско» на тот как бы размытый послеполуденный воздух, который бывает в Ницце зимой, когда все краски, кажется, слегка потекли, как акварель, когда все постепенно растворяется в голубовато-серой дымке; предметы и люди наконец-то оставляют вас в покое, незаметно удаляются, тянутся к горизонту и мало-помалу сливаются в братской краске сумерек; наконец-то наступает час сдержанности, думал Гарантье, час, когда деликатность торжествует над грубостью: в общем, час цивилизации. Удаляясь, мир становился все доступнее. Наконец-то появлялась возможность жить: призванные исчезнуть, вещи теряли свою агрессивность и расплывались ровно настолько, чтобы можно было чувствовать себя среди них уютно; окружающие вас краски наконец-то прекращали свою оглушительную фиесту, стук кастаньет и оставляли вас в покое. Взгляд почти застывал в стремлении удержать все, что вот так отступало, и от этого рождалось приятное чувство ностальгии; наконец-то можно было дружески общаться с пейзажем, ласкать взором не лишенную живописности группу холмов на горизонте, и вы даже испытывали некое сладострастное удовольствие от ощущения недолговечности своего наслаждения. Ощущение близящегося к концу мира всегда пробуждало в Гарантье прекрасное настроение: он открывал в себе тесную связь с ним, чувствовал себя в приятном обществе – такое впечатление, будто принадлежишь к очень хорошему клубу, – и нельзя сказать, чтобы ему было неприятно видеть себя окруженным симпатией и пониманием. В заливе Ангелов парусник продолжал свой полет бабочки. «Наверняка принадлежит какому-нибудь английскому сатрапу». Он отвернулся: море и небо внезапно вызвали у него то ощущение уродства и убогости, которое он всегда чувствовал, сталкиваясь с пространством и светом. Разумеется, он попытался дать этому более широкое толкование, что было еще одним способом уходить от одиночества. «В социальном и прочих планах мы уже не в состоянии выносить зрелище природы. А в своей привычке к самоанализу мы дошли до того, что вид горизонта начинает вызывать у нас клаустрофобию». Истина же заключалась в том, что небо и море безжалостно оставляли его наедине с самим собой, а значит, вставал вопрос об отчужденности и верности. Но по прошествии двадцати пяти лет он с трудом вспоминал лицо жены, вот почему ему ее вдвойне недоставало. В общем, это была борьба с забвением, борьба за честь. Для Гарантье самой гнусной, самой подлой фразой человеческого лексикона – а выбор тут не так уж и мал – была фраза: «И пусть время сделает свое дело». Чтобы время существовало единственно для того, чтобы сделать это дело, – вот что и ставит человека в центр осмеяния, то есть трагедии, и единственный способ с достоинством занимать это место – это до конца разыгрывать свою жизнь в ключе верности. Достоинство – это верность человека условности, которую он для себя выбрал, отказ действовать сообразно законам жанра. Гарантье больше не помнил ни лица жены, ни ее голоса, ни запаха ее волос: все, что осталось от его любви, это мерное биение сердца; оно могло означать что угодно и просто сам факт человеческой жизни, – но он оставался верен. Он защищал свою честь. Не хотел сдаваться. Не хотел склоняться перед течением времени, присоединяться к песчинкам, травинкам, осенним листьям. Порой у него мелькала мысль – и он однажды сказал это своим ученикам, – что если по прошествии стольких лет после смерти Инес де Кастро ее возлюбленный, став королем, усаживает ее выкопанный из земли скелет рядом с собой на троне и вырывает сердце у придворного, который когда-то помешал их счастью, то, возможно, он делает это не столько из-за щемящей любовной тоски, сколько чтобы публично отвергнуть общую для всех людей участь – забвение. Гарантье не располагал столь же мощными средствами, но старался как мог. Он творил глубоко личное горе из целого мира. И пусть он уже не помнил лица Долорес, но это хотя бы позволяло ему узнавать ее присутствие в том, что его окружало; в проходящих мимо женщинах – взгляд, улыбка, взмах волос – он всегда чувствовал себя в окружении ее неуловимого общества. Он повсюду видел сходство и, таким образом, встречался с ней поминутно. И речь, впрочем, шла не столько о том, чтобы жить теплом воспоминаний, сколько о том, чтобы отвергнуть сам факт забвения. Тогда жизнь приручалась, обретала ясный смысл, сосредоточиваясь вокруг того, чего ему столь явно недоставало, полностью озарялась этим столь очевидным отсутствием, которого было достаточно, чтобы все объяснить. Они добрались до Рюля, того места Английской набережной, где у всех знавших довоенную Ниццу немедленно встает перед глазами не существующее ныне «Казино Мола», разрушенное немцами. Гарантье было особенно тяжело видеть эту дыру в знакомом пейзаже. Чуть меньше тридцати лет назад он неоднократно приезжал на побережье с женой, и ему нравилось находить в нетронутом виде то, что когда-то созерцала она. Каждая деталь горизонта – плавный подъем старого города к замку, порывистость пальм, неиссякаемыми фонтанами висящих в воздухе, сад Альберта Первого, окруженный всем самым приятным, что только может предоставить для глаза дурной вкус, и даже галька на пляже, которую не успели растащить дети, – все это было возобновленной связью со взглядом Долорес. Недоставало только приземистого каркаса «Казино Мола», который некогда, как неуклюжий краб, выступал здесь из моря, и Гарантье это возмущало и раздражало, как будто это был выпад лично против него. Энн шагала одна, за ней следовал Вилли, неся ее пальто, – он держал его нежно, вдыхая его запах, как бы тайком жил дыханием ее тела. Он уже привык урывать у нее эти обрывки близости, питаться крошками с ее стола; он постоянно кружил вокруг нее, как бродяга. Он ненавидел сдержанность, которую Энн проявляла в выборе духов; это наводило на мысль о лице, уткнувшемся в ее волосы; это были духи для двоих. То, что этот аромат был едва различим, едва уловим, придавало ему еще больше таинственности и двусмысленности: вас отделяло от ее тела лишь это самое легчайшее дуновение, последнее покрывало, за которым – нагота, лишь слегка наметившийся аромат – как многообещающий шепот тела; когда же он чересчур настойчив, он говорит лишь о себе самом и вызывает в памяти лишь свое собственное имя. Вилли взял конфетку с фенерганом против астмы – их делали по его заказу – и принялся сосать ее; детская и сластолюбивая форма его губ прекрасно сочеталась с той гримаской, в которую они складывались вокруг конфеты: наверно, это и есть я, подумал он под взглядами узнававших его зевак. Он всегда старался как можно больше походить на образ Вилли Боше, который придумали себе люди: это был его способ скрытничать. Уже несколько минут он мучился от выступившей на груди крапивницы и сильного сердцебиения, которое был не в силах объяснить. «Наверное, виноваты духи. Или ткань пальто». Они шли через сад Альберта Первого в сторону площади Массена; орали громкоговорители; столпотворение здесь уже начиналось: по маршруту следования карнавальных колесниц стояли люди, повернувшись к ним спиной. Энн шла за толпой под беспорядочными и бурными облаками – этими огромными красноречивыми пассами, которые, подобно кудеснику, делало небо у нее над головой. Позднее она, наверное, так отчетливо вспоминала эти ужасные минуты, когда они еще не были знакомы и могли вообще не повстречаться, потому что ей казалось, что все, что есть в мире глупого и дурного, сотворено людьми, которые еще не встретились. Она, наверное, не раз с благодарностью думала, что счастливо отделалась, потому что в эти минуты все вокруг еще оставалось вопиющей и беспощадной несправедливостью. Однако, когда она пересекала сад и волосы ее развевались на ветру, вызывая восхищение у всех обладателей мужского взгляда, у нее не было предчувствия, но, вероятно, это объяснялось тем, что это предчувствие никогда ее и не покидало, она жила с ним – с этой постоянной тоской, увенчанной надеждой, – даже не догадываясь, что то, что позволяло ей жить, работать, улыбаться, дышать и даже следить за своим внешним видом и поддерживать в отличном состоянии цвет лица, глаз, губ, как раз и было этим ежеминутным предчувствием или надеждой. На протяжении многих лет она была уверена, что он где-то есть, и ждет, и зовет ее, ока не знала, где именно: в Сан-Франциско или в Мексике, в парижском кафе или под римскими фонтанами, – а все думали, что она питает страсть к путешествиям, внезапным набегам на другие континенты. Ее считали холодной – эпитет, которым порой столь щедро награждают женщин, интересующихся одним лишь солнцем. Она шагала по саду под пальмами, и лицо ее казалось спокойным и безразличным, возможно потому, что она никогда не теряла веры, а безразличие, которое мужчины с раздражением читали на ее лице, вероятно, было всего лишь спокойной уверенностью молодой женщины, которая не знает сомнений. Если бы только я умел преувеличивать, думал в ту самую минуту Ренье, перестав уже даже смотреть на дверь, если бы я хоть в малой степени обладал склонностью к чрезмерному, я мог бы, возможно, выразить словами, что значит не знать тебя, тщетно ждать тебя, я мог бы, к примеру, объяснить тебе, как твое отсутствие умеет проскользнуть в мессу Баха и лишить ее безмятежной ясности. Должен, однако, признаться, я очень рассчитывал на то, что музыка заменит мне тебя. Но руки артистов были беспомощны перед твоей рукой, которой тут не было, – может быть, им не хватало гениальности, а вот отсутствие любви – всегда гениально. Я ждал тебя так сильно, что порой мне начинает казаться, одни лишь глубоко верующие евреи в состоянии меня понять. Уже длительное время ничто не имеет ни формы, ни окончательных очертаний, все лишь наполовину намечено, и у самых простых предметов есть один фабричный дефект – им недостает любви. Пейзажам, краскам, идеям вечно недостает чего-то существенного, и каждый шедевр в музеях становится подделкой. И когда мне случается вот так, одному, поехать в Италию, происходит нечто необыкновенное: без тебя Италии уже не существует. Ощущается, безусловно, какое-то обещание, какое-то внешнее обрамление, порыв к чему-то, но все это не имеет завершения: отсутствие любви обладает удивительной способностью превращать пейзажи в порок одиночества, и все, что я в конечном счете ощущал, стоя перед озером Комо или фреской Джотто, это то, что здесь кого-то нет. Это отсутствие было наделено потрясающим всемогуществом, своего рода духом разрушения, ему удавалось возобладать над соборами, стереть творение веков, и случалось, под солнцем Тосканы я уже видел не десять тысяч оливковых деревьев – а лишь десять тысяч борозд одиночества. Что же говорить о Венеции, где гондолы стали уже не чем иным, как одной дуростью, глупым знаком на поверхности воды, знаком, непристойностью и навязчивостью напоминающим биде, этакую грушу с ротационным двигателем и кое-что другое, что можно порой увидеть скользящим, как они, по водной глади. Вековое искусство и история на Большом Канале были как дохлые крысы, и отсутствию удавалось даже превратить столь любимые мною итальянские голоса в германское бульканье фонтана без воды. Я пытался иногда утверждать, что ни в чем не испытываю недостатка, но ни Гварди, ни Тьеполо никогда не заблуждались на этот счет: они слишком хорошо знали, что такое шедевр, и им не удавалось выйти из состояния эскиза, а мне не оставалось ничего другого, как перебегать от одной баррикады к другой, чтобы хотя бы защитить цвета моей неуловимой любви, чтобы попытаться защитить мир, который возносил ее на вершину своей иерархической лестницы. Какое-то время они еще блуждали под розовыми аркадами площади Массена в шумной толпе, в поднимавшихся от тротуара облаках битого гипса, а затем стало и в самом деле слишком много толкотни: через бумажные трубы им мяукали в уши, пыль попадала им в глаза, а чужое дыхание касалось их лиц, – и Энн почувствовала, как ей на плечи ложатся руки Вилли.

– Нас сейчас затопчут, – произнес он. – Сюда…

Он подтолкнул ее к бару, оберегая от толпы, пытавшейся увлечь ее за собой, отворил дверь и пропустил вперед; она сделала несколько шагов – и первое, что увидела, это что у него нет одной руки и что он на нее смотрит.

Сердце ее замерло, затем забилось сильно-сильно, и какое-то время она еще пыталась уверить себя, что это из-за пыли и толкотни или из-за возмущения оттого, что он так пристально смотрит ей в глаза, и все же ей не удавалось отвести взгляда.

Они стояли неподвижно друг против друга, вокруг сновали люди, а они читали в глазах друг друга признание в глубокой тоске, которое было первой откровенностью, которой они обменялись, а затем она ему улыбнулась.

Позднее она, наверное, часто спрашивала себя, откуда у нее взялась смелость повести себя с такой спокойной и полной уверенностью, как смогла она тут же, ни секунды не поколебавшись, узнать, что человек, так моливший ее взором, не был обыкновенным завсегдатаем. Но ответ на этот вопрос был, разумеется, настолько же прост, насколько сложно для женщины с ним согласиться: это бы ничего не изменило. Будь он самым банальным искателем приключений, у нее бы не было выбора. Возможно, в любви никогда нет выбора. Может случиться, вы будете жалеть о нем всю жизнь, но вы никогда не ошибаетесь. Единственное, что можно сказать наверное, с безграничной горечью думала она позднее, это что мне повезло.

Никто не обращал на них внимания, накладные носы, приклеенные бороды, остроконечные шляпы и маски врывались в кафе, танцуя и крича, но они слышали лишь тишину, свою тишину, полную приглушенного внутреннего биения и куда более громкую, чем шум карнавала; и от окружавших их разноцветных масок в них лишь усиливалось чувство близости и обособленности и то нарождавшееся ощущение, что наконец-то они достигли настоящей земли, что они стоят на той, другой, и наконец-то человеческой планете, жить на которой можно лишь вдвоем.

А Вилли, который столько лет провел настороже, живя в страхе перед этим мгновением, ничего не замечал, ни о чем не догадывался и продолжал шутить с Гарантье, смахивая с его одежды конфетти.

Затем он повернулся к Энн и наконец-то увидел, и у него задрожали губы, а на лице отразился испуг.

Ла Марн стоял, не двигаясь, с раскрытым ртом и поднятым бокалом; он полностью покинул свою оболочку и теперь жил в этой паре, паразитом, вуайером – он просто старался не дышать, ничего не опрокинуть; лишь бы только Это состоялось, думал он, лишь бы только Это наконец-то состоялось; даже если бы Это случилось со мной, а не с Ренье, я был бы доволен; лишь бы Это случилось с кем-нибудь, пусть даже всего лишь со мной.

Ренье почувствовал, как сигарета жжет ему руку, а сердце колотится от страха и смущения, и он принялся искать слово, пытаясь сказать одну из тех фраз, которые он уже давно заготовил и повторял, предвидя этот миг, и которые начисто вылетели у него из головы, и внезапно он вспомнил обо всех своих товарищах и обо всем, к чему тщетно стремился, о справедливости и о братстве, а затем улыбнулся, и ему стало ясно, что отныне на меньшее, чем она, он не согласится.

Не стоило и пробовать ничего из того, чего не мог совершить в одиночку вкус твоих губ, вероятно, можно было жить и вне их, но – в изгнании.

Голубка моя – и как же нужно было, чтобы это слово вернулось к тебе! – наконец-то в твоих глазах я видел твердую почву; и все, что я тщетно искал в Испании, во Франции и в зыбком небе Европы, я наконец крепко держал в твоих глазах.

VIII

Если бы они только заговорили, между ними все тотчас лопнуло бы, думал Вилли, такие мгновения не выдерживают слов – стоит людям начать говорить друг с другом, как они тут же становятся чужими. Он сел за столик, оставив их одних: все что угодно, только не быть третьим. И разумеется, это я подтолкнул ее сюда, думал он, стараясь сохранить улыбку, это я открыл ей дверь: вот теперь-то я смогу говорить, что она обязана мне всем. У него начинался приступ астмы, и он положил в рот сразу две конфетки с фенерганом; он все еще старался не верить происходящему и наблюдал за сценой с позиций циничного знатока жизненных ситуаций – а также с любопытством и насмешливым безразличием человека, заранее знающего, как они заканчиваются, – как зритель, который заранее оплатил билет, чтобы присутствовать при падении Икара.

Внимание! Это не конец книги.

Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!