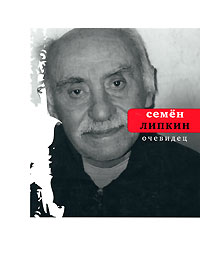

Текст книги "Очевидец: Избранные стихотворения"

Автор книги: Семен Липкин

Жанр: Поэзия, Поэзия и Драматургия

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 6 (всего у книги 23 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]

Геолог

Листья свесились дряхло

Над водой, над судьбой.

В павильоне запахло

Шашлыком и шурпой.

В тюбетейке линялой,

Без рубашки, в пальто,

Он с улыбкой усталой

Взял два раза по сто.

Свой шатёр разбивавший

Там, где смерч и буран,

Наконец отыскавший

Этот самый уран, —

Он сорвался, геолог,

У него, брат, запой…

День безветренный долог

И наполнен толпой.

Наважденье больное —

Чудо русской толпы

В сказке пыли и зноя,

Шашлыка и шурпы!

В сорок лет он так молод,

Беден, робок и прост,

Словно трепет и холод

Горных рек, нищих звёзд.

1963

Обезьянник

Когда, забыв начальных дней понятье

И разум заповедных книг,

Разбойное и ловчее занятье

Наш предок нехотя постиг,

Когда утратил право домочадца

На сонмы звёзд, на небеса,

И начали неспешно превращаться

Поля и цветники в леса, —

Неравномерным было одичанье:

Вон там не вывелся букварь,

А там из ясной речи впал в мычанье

Ещё не зверь, уже дикарь,

А там, где шёл распад всего быстрее,

Где был активнее уран,

Властители, красавцы, грамотеи

Потомством стали обезьян.

Ещё я не нуждаюсь в длинных лапах,

Но в обезьянник я вхожу,

И, чувствуя азотно-кислый запах,

Несчастным выродкам твержу:

«Пред вами – царства Божьего обломки,

Развалины блаженных лет.

Мы, более счастливые потомки,

Идем во тьму за вами вслед».

1963

Рождество

В том стандартном посёлке,

Где троллейбус кончает маршрут,

В честь рождественской ёлки

Пляшут, пьют и поют.

В доме – племя уборщиц,

Судомоек и нянь из больниц,

Матерщинниц и спорщиц,

Работяг и блудниц.

Не ленивы как будто,

Не бегут от шитья и мытья,

Но у них почему-то

Не бытуют мужья.

У красивой Васёны

Настроенье гулять и гулять.

Аппарат самогонный

Поработал на ять.

В деревенских частушках

Есть и воля, и хмель, и метель.

В разноцветных игрушках

Призадумалась ель.

Сын смеётся: «Маманя,

Ты не видишь, что рюмка пуста!»

И, глаза ей туманя,

Набегает мечта.

А на небе сыночка

В колыбели качает луна,

Словно мать-одиночка,

Ожиданья полна.

1963

Молчащие

Ты прав, конечно. Чем печаль печальней,

Тем молчаливей. Потому-то лес

Нам кажется большой исповедальней,

Чуждающейся выспренних словес.

Есть у деревьев, лиственных и хвойных,

Бесчисленные способы страдать

И нет ни одного, чтоб передать

Своё отчаянье… Мы, в наших войнах

И днях затишья, умножаем чад

Речей, ругательств, жалоб и смятений,

Живя среди чувствительных растений,

Кричим и плачем… А они молчат.

1963

Вильнюсское подворье

Ни вывесок не надо, ни фамилий.

Я всё без всяких надписей пойму.

Мне камни говорят: «Они здесь жили,

И плач о них не нужен никому».

А жили, оказалось, по соседству

С епископским готическим двором,

И даже с ключарём – святым Петром,

И были близки нищему шляхетству,

И пан Исус, в потёртом кунтуше,

Порою плакал и об их душе.

Теперь их нет. В средневековом гетто

Курчавых нет и длинноносых нет.

И лишь в подворье университета,

Под аркой, где распластан скудный свет,

Где склад конторской мебели, – нежданно

Я вижу соплеменников моих,

Недвижных, но оставшихся в живых,

Изваянных Марию, Иоанна,

Иосифа… И слышит древний двор

Наш будничный, житейский разговор.

1963

Зимнее утро

А кто мне солнце в дар принёс,

И леса тёмную дугу,

И тени чёрные берёз

На бледно-золотом снегу?

Они, быть может, без меня

Существовать могли бы врозь —

И лес, и снег, и солнце дня,

Что на опушке родилось, —

Но их мой взгляд соединил,

Мой разум дал им имена

И той всеобщностью сроднил,

Что жизнью кем-то названа.

1964

Сено

Избы чуть видны за перелеском,

Чуть слышны растений голоса,

А в траве блестит запретным блеском

С робостью звенящая коса.

Рано утром тайно косят сено

Девочка и тощий инвалид.

Их лошадка держится степенно

И, как соучастница, молчит.

Трое на меня взглянули разом,

Двое вдруг прервали разговор,

У меня же к тем житейским фразам,

Как на грех, пристрастье с давних пор.

Но вдали – железный шум дороги,

Но густеют в небе облака,

Полные бахвальства и тревоги,

Как письмо закрытое Цека.

1963

Пассажир парохода

Я один. Накопились деньжата,

И себе я позволить могу

Путешествовать, пусть небогато,

И грустить на своём берегу.

Мне подруга не машет рукою,

Мне товарищи писем не шлют,

Только время стучится порою

Влажным стуком о стены кают.

Кроме папки в столе на Лубянке,

Никому я не нужен в стране,

Лишь порой пароходные склянки

Что-то вспомнить хотят обо мне.

1963. Теплоход «Шевченко»

Правительственный приём перед концертом

Деревья Азии поникли,

Но под дождём

Водители скучать привыкли,

Не входят в дом.

Не видит и не слышит дача,

Что выпал град.

Идёт приём. Идёт раздача

Ласк и наград.

Писатель, захмелевший быстро,

Затосковал.

К стегну красавицы-министра

Льнет аксакал.

Номенклатурная окрошка

Из высших сфер.

Из хора Пятницкого крошка

Блюёт в фужер.

Речь первого: «Всему основа —

Народ-творец… »

Концерт начнётся в полвосьмого.

Потом – конец.

1964

Шелковица

Как только в городской тиши

Ко мне придёт полубессонница,

Ночная жизнь моей души,

Как поезд, постепенно тронется.

И в полусне и в полумгле

Я жду, что поезд остановится

На том дворе, на той земле,

Где у окна росла шелковица.

Себя, быть может, обелю,

Когда я объясню старением,

Что это дерево люблю

Лишь с детским, южным ударением.

Иные я узнал дворы,

Сады, и площади, и пагоды,

Но до сих пор во рту остры

И пыльно-терпки эти ягоды.

И злоба отошедших дней,

Их споры, их разноголосица,

Ещё больней, ещё родней

Ко мне – в окно моё – доносится.

Назад, к началу, к той глуши,

Где грозы будущего копятся,

Ночная жизнь моей души

Безостановочно торопится.

Мы связаны на всем пути,

Как связаны слова пословицы,

И никуда мне не уйти

От запылившейся шелковицы.

1965

Телефонная будка

В центре города, где назначаются встречи,

Где спускаются улицы к морю покато,

В серой будке звонит городской сумасшедший,

С напряжением вертит он диск автомата.

Толстым пальцем бессмысленно в дырочки тычет,

Битый час неизвестно кого вызывая,

То ли плачет он, то ли товарищей кличет,

То ли трётся о трубку щетина седая.

Я слыхал, что безумец подобен поэту…

Для чего мы друг друга сейчас повторяем?

Опустить мы с тобою забыли монету

Мы, приятель, не те номера набираем.

1965

У моря

Шумели волны под огнём маячным,

Я слушал их, и мне морской прибой

Казался однозвучным, однозначным:

Я молод был, я полон был собой.

Но вот теперь, иною сутью полный,

Опять стою у моря, и опять

Со мною разговаривают волны,

И я их начинаю понимать.

Есть волны-иволги и волны-прачки.

Есть волны-злыдни, волны-колдуны.

Заклятьями сменяются заплачки

И бранью – стон из гулкой глубины.

Есть волны белые и полукровки.

Чья робость вдруг становится дерзка,

Есть волны – круглобёдрые торговки,

Торгующие кипенью с лотка.

Одни трепещут бегло и воздушно,

Другие – туго думные умы…

Природа не бывает равнодушна,

Всегда ей нужно стать такой, как мы.

Природа – переводческая калька:

Мы подлинник, а копия она.

В былые дни была иною галька

И по-иному думала волна.

1965

Арарат

Когда с воздушного он спрыгнул корабля,

Потом обретшего название ковчега,

На почву жёсткую по имени Земля,

И стал приискивать местечко для ночлега,

Внезапно понял он, что перед ним гора.

С вечерней синевой она соприкасалась,

И так была легка, уступчива, щедра,

Что сразу облаком и воздухом казалась.

Отец троих детей, он был ещё не стар,

Ещё нездешними наполнен голосами.

Удачливый беглец с планеты бедной Ар,

На гору он смотрел печальными глазами.

Там, на планете Ар, ещё вчера, вчера

Такие ж горные вершины возвышались.

Как небожители, что жаждали добра,

Но к людям подойти вплотную не решались.

Всё уничтожено мертвящею грозой

Тотальною!.. А здесь три девки с диким взглядом

К трём сыновьям пришли с неведомой лозой:

Учёный Хам назвал растенье виноградом.

А наверху олень и две его жены,

Бестрепетно блестя ветвистыми рогами,

Смотрели на него с отвесной вышины,

Как бы союзника ища в борьбе с врагами,

Как бы в предвиденье, что глубже и живей

Мир поразят печаль, смятение и мука,

Что станет сей корабль прообразом церквей,

Что будут кланяться ему стрелки из лука…

Отцу противен был детей звериный срам,

И, словно к ангелам, невинным и крылатым,

Он взоры обратил к возвышенным холмам,

И в честь планеты Ар назвал он Араратом

Вершину чистую… А стойбище вдали

Дышало дикостью и первобытным зноем.

Три сына, повалив трёх дочерей земли,

Смеялись заодно с землёй над ним, над Ноем.

1965

Ереванская роза

Ереванская роза

Мерным слогом воркует,

Гармонически плачет навзрыд.

Ереванская проза

Мастерит, и торгует,

И кричит, некрасиво кричит.

Ереванскую розу —

Вздох и целую фразу —

Понимаешь: настолько проста.

Ереванскую прозу

Понимаешь не сразу,

Потому, что во всём разлита —

В старике, прищемившем

Левантийские чётки

Там, где брызги фонтана летят,

В малыше, устремившем

Свой пытливый и кроткий,

Умудрённый страданием взгляд.

Будто знался он с теми,

Чья душа негасима,

Кто в далёком исчез далеке,

Будто где-то в эдеме

Он встречал серафима

С ереванскою розой в руке.

1965

Чешский лес

Готический, фольклорный чешский лес,

Где чистые пристенные тропинки

Как бы ведут нас в детские картинки,

В мануфактуры сказочных чудес.

Не зелень, а зелёное убранство,

И в птичьих голосах так высока

Холодная немецкая тоска,

И свищет грусть беспечного славянства.

Мне кажется, что разрослись кусты,

О благоденствии людском заботясь,

И все листы – как тысячи гипотез

И тысячи свершений красоты.

Мальчишка в гольфах, бледненький, болезный,

И бабка в прорезиненных штанах

В своём лесу – как в четырёх стенах…

Пан доктор им сказал: «Грибы полезны».

Листву сомкнули древние стволы,

Но расступился мрак – и заблестели

Полупустые летние отели

И белые скамейки и столы.

А там, где ниже лиственные своды,

Где цепко, словно миф, живёт трава,

Мне виден памятник. На нём слова:

«От граждан украшателю природы».

Шоссе – я издали его узнал

Сквозь стены буков – смотрит в их проломы.

«Да, не тайга», – заметил мой знакомый

Из санатория «Империал».

Веками украшали мы природу

Свою – да и всего, что есть вокруг,

Но стоит с колеи упорной вдруг

Сойти десятилетью или году,

Успех моторизованной орды, —

И чудный край становится тайгою.

Травой уничтожаются глухою

Возделанные нивы и сады,

И там, где предлагали продавщицы

Пластмассовых оленей, где отель

Белел в листве, рычит как зверь метель

И спят в логах брюхатые волчицы.

1966

Пустота

Мы знаем, что судьба просеет

Живущее сквозь решето,

Но жалок тот, кто сожалеет,

Что превращается в ничто.

Не стал ничтожным ни единый,

Хотя пустеют все места:

Затем и делают кувшины,

Чтобы была в них пустота.

1966

Вожатый каравана

Подражание Саади

Звонков заливистых тревога заныла слишком рано, —

Повремени ещё немного, вожатый каравана!

Летит обугленное сердце за той, кто в паланкине,

А я кричу, и крик безумца – столп огненный в пустыне.

Из-за неё, из-за неверной, моя пылает рана, —

Останови своих верблюдов, вожатый каравана!

Ужель она не слышит зова? Не скажет мне ни слова?

А впрочем, если скажет слово, она обманет снова.

Зачем звенят звонки измены, звонки её обмана?

Останови своих верблюдов, вожатый каравана!

По-разному толкуют люди, о смерти рассуждая,

Про то, как с телом расстаётся душа, душа живая.

Мне толки слушать надоело, мой день затмился ночью:

Исход моей души из тела увидел я воочью!

Она и лживая – желанна, и разве это странно?

Останови своих верблюдов, вожатый каравана!

1966

Две ели

В лесу, где сено косят зимники,

Где ведомственный детский сад

Шумит впопад и невпопад,

Как схиму скинувшие схимники,

Две ели на холме стоят.

Одна мне кажется угрюмее

И неуверенней в себе.

В её игольчатой резьбе

Трепещет светлое безумие,

Как тихий каганец в избе.

Другая, если к ней притащатся

Лягушка или муравей,

Внезапно станет веселей.

Певунья, нянюшка, рассказчица,

Сдаётся мне, погибли в ней.

Когда же мысль сосредоточится

На главном, истинном, живом, —

Они ко мне всем существом

Потянутся, и так мне хочется

И думать, и молчать втроём.

1966

Происшествие

От надоедливой поделки

Глаза случайно оторвав,

Я встретился с глазами белки,

От зноя смуглой, как зуав.

Зачем же бронзовое тельце

Затрепетало, устрашась?

Ужель она во мне, в умельце,

Врага увидела сейчас?

Вот прыгнула, легко и ловко

Воздушный воздвигая мост.

Исчезла узкая головка

И щегольской, но бедный хвост.

Я ждал её – и я дождался,

Мы с нею свиделись опять.

В ней некий трепет утверждался,

Мешал ей жить, мешал дышать.

Как бы хотел отнять способность

Взвиваться со ствола на ствол,

И эту горькую подробность

В зрачках застывших я прочел.

Два дня со мной играла в прятки,

А утром, мимо проходя,

Сосед её увидел в кадке,

Наполненной водой дождя.

Так умереть, так неумело

Таить и обнажить следы…

И только шкурка покраснела

От ржавой дождевой воды.

1966

У магазина

Квартал на дальнем западе столицы,

Где с деревенским щебетаньем птицы

На вывеску садятся торопливо,

Заметив, что вернулись продавщицы

С обеденного перерыва.

В тени, у обувного магазина, —

Свиданье: грустный, пожилой мужчина

С букетиками ландышей в газете

И та, кто виновато и невинно

Сияет в летнем жгучем свете.

О робость красоты сорокалетней,

Тяжёлый жаркий блеск лазури летней,

И вечный торг, и скудные обновы,

О торжество над бытом и над сплетней

Прасущества, первоосновы!

1967

* * *

Ещё дыханье суеты

Тебя в то утро не коснулось,

Ещё от сна ты не очнулась,

Когда глаза открыла ты —

С таким провидящим блистаньем.

С таким забвением тревог,

Как будто замечтался Бог

Над незнакомым мирозданьем.

Склонясь, я над тобой стою

И, тем блистанием палимый,

Вопрос, ликуя, задаю: —

Какие новости в раю?

Что пели ночью серафимы?

1967

Любовь

Нас делает гончар; подобны мы сосуду…

Кабир

Из глины создал женщину гончар.

Все части оказались соразмерны.

Глядела глина карим взглядом серны,

Но этот взгляд умельца огорчал:

Был дик и тускл его звериный трепет.

И ярость охватила гончара:

Ужели и сегодня, как вчера,

Он жалкий образ, а не душу лепит?

Казалось, подтверждали мастерство

Чело и шея, руки, ноги, груди,

Но сущности не видел он в сосуде,

А только глиняное существо.

И вдунул он в растерянности чудной

Своё отчаянье в её уста,

Как бы страшась, чтоб эта пустота

Не стала пустотою обоюдной.

Тогда наполнил глину странный свет,

Но чем он был? Сиянием страданья?

Иль вспыхнувшим предвестьем увяданья,

Которому предшествует расцвет?

И гончара пронзило озаренье,

И он упал с пылающим лицом.

Не он – она была его творцом,

И душу он обрёл – её творенье.

1967

Ночи в лесу

В этом лесу запрещается рубка.

Днём тишина по-крестьянски важна.

Здесь невозможна была б душегубка.

Кажется, – здесь неизвестна война.

Но по ночам разгораются страсти.

Сбросив личину смиренного дня,

Сосны стоят, как военные части,

Ели враждуют, не зная меня.

Я же хочу в этот лес-заповедник,

Где глубока заснеженная падь,

Не как идущий в народ проповедник,

А как земляк-сотоварищ вступать.

Словно знаток всех имён я и отчеств,

Словцо живут средь соседей лесных

Гордые ночи моих одиночеств,

Робкие ночи пророчеств моих.

1967

В кафе

Оркестрик играл неумело,

Плыла папиросная мгла,

И сдавленным голосом пела,

Волнуясь и плача, пила.

Не та ли пила, что от века,

Насытившись мясом ствола,

Сближала очаг с лесосекой,

Несла откровенье тепла?

Не та ли пила, что узнала

Тайги безграничную власть,

И повести лесоповала,

И гнуса, гудящего всласть?

Да что там, нужны ли вопросы?

Остались лишь мы на земле

Да тот музыкант длинноносый,

Что водит смычком по пиле.

1967

Союз

Как дыханье тепла в январе

Иль отчаянье воли у вьючных,

Так загадочней нет в словаре

Однобуквенных слов, однозвучных.

Есть одно – и ему лишь дано

Обуздать полновластно различья.

С ночью день сочетает оно,

Мир с войной и с паденьем величье.

В нём тревоги твои и мои,

В этом И – наш союз и подспорье…

Я узнал: в азиатском заморье

Есть народ по названию И.

Ты подумай: и смерть, и зачатье,

Будни детства, надела, двора,

Неприятие лжи и понятье

Состраданья, бесстрашья, добра,

И простор, и восторг, и унылость

Человеческой нашей семьи —

Всё вместилось и мощно сроднилось

В этом маленьком племени И.

И когда в отчуждённой кумирне

Приближается мать к алтарю,

Это я – тем сильней и всемирней —

Вместе с ней о себе говорю.

Без союзов словарь онемеет,

И я знаю: сойдёт с колеи,

Человечество быть не сумеет

Без народа по имени И.

1967

Моисей

Тропою концентрационной,

Где ночь бессонна, как тюрьма,

Трубой канализационной,

Среди помоев и дерьма,

По всем немецким, и советским,

И польским, и иным путям,

По всем печам, по всем мертвецким,

По всем страстям, по всем смертям —

Я шел. И грозен и духовен

Впервые Бог открылся мне,

Пылая пламенем газовен

В неопалимой купине.

1967

Памятное место

Маляр, баварец белокурый,

В окне открытом красит рамы,

И веет от его фигуры

Отсутствием душевной драмы.

В просторном помещенье печи

Остыли прочно и сурово.

Грядущих зол они предтечи

Иль знаки мёртвого былого?

Слежу я за спокойной кистью

И воздух осени вдыхаю.

И кружатся в смятенье листья

Над бывшим лагерем Дахау

1967

Отстроенный город

На память мне пришло невольно

Блокады чёрное кольцо,

Едва в огнях открылось Кёльна

Перемещённое лицо.

Скажи, когда оно сместилось?

Очеловечилось когда?

И всё ли заживо простилось

До срока Страшного суда?

Отстроился разбитый город,

И, стыд стараясь утаить,

Он просит нас возмездья голод

Едой забвенья утолить.

Но я подумал при отъезде

С каким-то чувством молодым,

Что только жизнь и есть возмездье,

А смерть есть ужас перед ним.

1967

Зола

Я был остывшею золой

Без мысли, облика и речи,

Но вышел я на путь земной

Из чрева матери – из печи.

Ещё и жизни не поняв

И прежней смерти не оплакав,

Я шёл среди баварских трав

И обезлюдевших бараков.

Неспешно в сумерках текли

«Фольксвагены» и «мерседесы»,

А я шептал: «Меня сожгли.

Как мне добраться до Одессы?»

1967

Живой

Кто мы? Кочевники. Стойбище —

Эти надгробья вокруг.

На Троекуровском кладбище

Спит мой единственный друг.

Над ним, на зелёном просторе,

Как за городом – корпуса,

Возводятся радость и горе,

Которые, с нелюдью в споре,

Творил он из тысяч историй,

И снять не успел он леса.

Словно греховность от святости

Смертью своей отделив,

Спит он в земле русской кротости,

Сам, как земля, терпелив.

И слово, творенья основа,

Опять поднялось над листвой,

Грядущее жаждет былого,

Чтоб снова им стать, ибо снова

Живое живёт для живого,

Для смерти живёт неживой.

1967

Подражание Мильтону

Я – начало рассказа

И проказа племён.

Адским пламенем газа

Я в печи обожжён.

Я – господняя бирка

У земли на руке,

Арестантская стирка

В запредельной реке.

Я – безумного сердца

Чистота и тщета.

Я – восторг страстотерпца,

Я – молитва шута.

1967

Кочевники

Разбранил небожителей гром-богохульник,

Облака поплыли голова к голове,

А внизу одинокий, ни с кем не в родстве,

Загорелся багульник, забайкальский багульник

Синим с пурпуром пламенем вспыхнул в траве.

Говорят мне таёжные свежие травы:

«Мы, кочевников племя, пойдём сквозь года

Неизвестно когда, неизвестно куда,

Ничего нам не надо, ни богатства, ни славы,

Это мудрость – уйти, не оставив следа.

Полиняет игольчатый мех на деревьях.

Кто расскажет насельникам дикой земли,

Что и мы здесь когда-то недолго росли?

Мы – кочевников племя. Кто же вспомнит в кочевьях,

Что багульника пепел рассыпан вдали?»

1967

Урочище

Там, где жёсткая Сибирь

Очарована нирваной,

Есть буддийский монастырь

Оловянно-деревянный.

Кто живёт на том дворе,

И какие слышат клятвы

И молитвы на заре

Маленькие бодхисатвы?

Там живут среди живых

Скорбно мыслящие будды,

И сжимаются у них

Коронарные сосуды.

Что им будущего храм?

Что им пыльный хлам былого?

Жаль им только старых лам,

Растерявших мысль и слово.

И на небе мысли нет:

Там, с безумьем оробелым,

Чёрный цвет и серый цвет

Движутся на битву с белым.

Не вникают старики

В эти бренные тревоги,

И тускнеют от тоски

Металлические боги.

1967

Свирель пастуха

В горах, где под покровом снега

Сокрыты, может быть, следы

Сюда приставшего ковчега,

Что врезался в гранит гряды,

Где, может быть, таят вершины

Гнездовье допотопных птиц, —

Есть электронные машины

И ускорители частиц.

А ниже, где окаменели

Преданья, где хребты молчат,

Пастух играет на свирели,

Как много тысяч лет назад.

Познавшие законы квантов

И с новым связанные днём,

Скажи, глазами ли гигантов

Теперь на мир смотреть начнём?

Напевом нежным и горячим

Потрясены верхи громад,

И мы с пастушьей дудкой плачем,

Как много тысяч лет назад.

1967

Размышления в Сплите

Печальны одичавшие оливы,

А пальмы, как паломники, безмолвны,

И медленно свои взметают волны

Далмации корсарские заливы.

В проулочках – дыханье океана,

Туристок ошалелых мини-юбки,

И реют благовещенья голубки

Над мавзолеем Диоклетиана.

Но так же, как на площади старинной,

Видны и в небе связи временные,

И спутников мы слышим позывные

Сквозь воркованье стаи голубиной.

Давно ли в памяти живёт совместность

Костра – с открытьем, с подвигом – расстрела,

С немудрою лисой – лозы незрелой?

Давно ль со словом бьётся бессловесность?

Давно ли римлянин грустил державно?

Давно ль пришли авары и хорваты?

Мы поняли – и опытом богаты,

И горечью, – что родились недавно.

Мы чудно молоды и простодушны.

Хотя былого страсти много значат, —

День человечества едва лишь начат,

А впереди синеет путь воздушный.

1968

Размышления в Сараеве

Мечеть в Сараеве, где стрелки на часах

Магометанское показывают время,

Где птицы тюркские – в славянских голосах,

Где Бог обозначает племя,

Где ангелы грустят на разных небесах.

Улыбка юная монаха-босняка

И феска плоская печального сефарда.

Народы сдвинулись, как скалы и века,

И серафимский запах нарда

Волна Авзонии несёт издалека.

Одежда, говоры, базары и дворы

Здесь дышат нацией, повсюду вавилоны,

Столпотворения последние костры.

Иль не един разноплемённый

Сей мир, и все его двуногие миры?

На узкой улице прочёл я след ноги

Увековеченный – и понял страшный принцип

Столетья нашего, я услыхал шаги

И выстрел твой, Гаврила Принцип,

Дошедшие до нас, до тундры и тайги.

Когда в эрцгерцога ты выстрел произвёл,

Чернорубашечный поход на Рим насытил

Ты кровью собственной, раскол марксистских школ

Ты возвестил, ты предвосхитил

Рев мюнхенских пивных и сталинский глагол.

Тогда-то ожили понятие вождей,

Камлание жреца – предвиденья замена,

Я здесь, в Сараеве, почувствовал больней,

Что мы вернулись в род, в колено,

Сменили стойбищем сообщество людей…

Всегда пугает ночь, особенно в чужом,

В нерусском городе. Какая в ней тревога!

Вот милицейские машины за углом,

Их много, даже слишком много,

И крики близятся, как равномерный гром.

Студенты-бунтари нестройный режут круг

Толпы на площади, но почему-то снова

К ней возвращаются. Не силу, а недуг

Мятежное рождает слово,

И одиноко мне, и горько стало вдруг.

1968

Внимание! Это не конец книги.

Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!