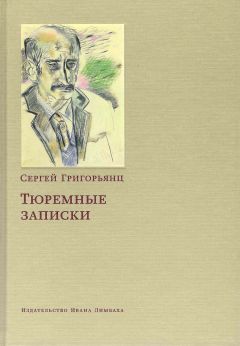

Текст книги "Тюремные записки"

Автор книги: Сергей Григорьянц

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: +18

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 3 (всего у книги 16 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]

Как это ни странно, но незадолго до суда, в один из тех дней, когда я с адвокатом Львом Юдовичем уже знакомился со своим делом, следователь Леканов попытался серьезно мне помочь, что я понял только через несколько лет. Во-первых, он, конечно, понимал, что никакого дела нет. Может быть, ему нравилось, что я ни о ком показаний не даю, не пытаюсь выбраться за чужой счет. Да и вели его на самом деле оперативники и следователи КГБ, которые изредка приходили, а Леканов чувствовал себя ширмой. Одним из «творческих» вкладов в мое дело какого-то майора КГБ был неотразимый, как ему казалось, вопрос: «А где вы взяли свою дубленку?»

Меня действительно арестовали в довольно красивой и дорогой светлой розовато-коричневой дубленке, купленной у какого-то фарцовщика. Забавно было то, что в комнату для допросов этот гэбист пришел, не сняв свою дубленку, совершенно такую же, как мою, но полученную, конечно, в распределителе КГБ, в чем он признаться не мог. А потому я, посмотрев на майора, усмехнулся и сказал: «А там же, где и вы».

Последний раз Леканов и кто-то из гэбистов предложили мне самому выбрать зону поближе, полегче, где я «хотел бы сидеть». Видимо, надеялись хоть так затеять со мной торговлю. Но я их «не услышал», да и не знал ничего о зонах.

На знакомстве с делом Леканов был один и неожиданно, видимо уже зная, какой приговор написан в КГБ, предложил мне и адвокату написать заявление о переносе слушания дела из Городского в Бабушкинский районный суд. И объяснил: там у него есть знакомый судья, инвалид войны, Герой Советского Союза, и он отнесется к вашему делу мягче, чем в Городском суде. И в этот раз Леканов говорил правду. В Бабушкинском суде действительно был такой судья, с отвращением относившийся к гэбэшным заказам и потом помогавший моей жене по искам о конфискации (у нее с двумя маленькими детьми забрали даже холодильник, не говоря уже о библиотеке).

Но у меня не было никаких оснований Леканову верить, и Юдович сказал, что дела по статье 190-1 – «распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй» – должен рассматривать Городской суд, а перенос дела может служить основанием для отмены приговора. Меня несколько удивило желание адвоката сохранить приговор в неприкосновенности, но и соглашаться с предложением (и вообще доверять) Леканову тоже не было оснований.

Никакой пользы – кроме принесенного бутерброда – от Юдовича я не получил. Перед знакомством с делом он расспросил меня о предъявленных обвинениях. К этому времени их было три. Неумеренные развлечения отпали «за отсутствием доказательств», как было написано в принесенном мне в камеру на подпись постановлении, что само по себе было довольно опасной провокацией, явно сознательной, поскольку Леканов мог мне его показать во время последнего допроса. В камере это постановление могло вызвать ненужные вопросы, но я его подписал до того, как его хоть кто-то увидел. Зато в последний перед предъявлением обвинения день в нем появилась новая статья: «спекуляция в крупных размерах». В обвинении было два эпизода – оба совершенно бессмысленные. Один – это «спекулятивный обмен» через художника и торговца произведениями искусства Володю Мороза сорока рисунков А. К. Богомазова на магнитофон «Braun». Магнитофон был хороший, профессиональный, но следователь отказывался запросить в комиссионном магазине официальную его оценку, а когда жена ее получила (а Юдович не дал следователю, чтобы она не пропала), оказалось, что она никак не покрывала суммы, заплаченной мной за рисунки вдове Богомазова. Да и вообще не было такой статьи в Уголовном кодексе: «спекулятивный обмен». Это была выдумка специально для меня. Второй эпизод был хотя бы с реальными деньгами: продажа мной еще одному торговцу, Жене Попову, двух голландских пейзажей на меди и довольно странной картины то ли Аристарха Лентулова, то ли Франца Марка (как считали в ГМИИ), то ли вообще кем-то изготовленного новодела. Но голландцев Женя кому-то продал, это скрывал, а теперь писал, что продал только ту странную картину, и цена ее оказывалась непомерно велика. Но голландцы были семейные, из кабинета моего деда, после показаний моих, моих родных и знакомых не было никаких оснований верить Жене Попову, что их не было. К тому же следователи побоялись вызывать его в суд, чтобы он чего-нибудь не рассказал – были только письменные его показания, даже без очной ставки. Но дело разваливалось, и суд сослался на них. Видимо, поэтому и обвинение по этой статье было предъявлено в последний день.

Более точными были показания Смирнова о полученных от меня книгах и показания литературоведа Храбровицкого, взявшего у меня почитать пару парижских изданий. Но и здесь не было бесспорных доказательств, что я знаком с их содержанием.

Третье обвинение было трехлетней давности – его я не отрицал: тогда, уворачиваясь на своем жигуленке от ехавшего мне в лоб грузовика, я действительно сбил шедшую по обочине Уланского переулка женщину, но никуда не сбежал, сам вызвал «скорую помощь», а женщина, открыв глаза и увидев меня, спросила:

– Вас, кажется, зовут Сережа?

Она была редактором в издательстве «Искусство» и работала в той же большой комнате, где и моя редакторша, неудачно заказавшая мне антологию современной советской поэзии.

Муж случайно сбитой мной женщины работал в Главлите, и Юра Ряшенцев, встретив меня после этого, спросил: «Ты всех цензоров убиваешь?»

Но я никого, к счастью, не убил, в этом происшествии виноват не был, и прокуратура тогда же закрыла дело. Но сейчас его опять возобновили.

Все это я рассказал Юдовичу, надеясь, что он, как человек опытный, хоть что-то мне объяснит, что-то посоветует. Сам я ничего не мог толком понять ни в своем деле, ни в свистопляске вокруг меня: слежке, запугиваниях, попыток купить, уговорить. В прочитанных мной книгах о советских судах я ничего подобного не встречал.

Но Юдович, может быть, потому, что и сам не понимал (а я ни о слежке, ни о предложении дачи и денег ему не рассказывал), только коротко сказал мне:

– Ваша позиция мне понятна.

Его защита в суде показалась мне какой-то невнятной. Потом мне сказали, что он уже собирался уехать в Израиль и не хотел создавать себе проблем перед отъездом.

Когда начался суд и меня стали возить на заседания, ко мне в «воронок» однажды подсадили еще одного человека, который должен был заинтересовать меня и убедить начать хоть какое-то сотрудничество.

Тут я должен сделать маленькое отступление о «воронках». «Воронок» развозит заключенных из тюрем на судебные заседания, при этом один «воронок» объезжает сразу несколько тюрем и судов. Поэтому на заседания обычно увозят очень рано – часов в шесть утра, часа три-четыре трясут по всей Москве и привозят в Горсуд часов в десять, а завтрак заменяется каким-нибудь сухим пайком. «Воронки» бывают разных конструкций, но самая распространенная – это большое общее отделение и маленькое, на одного человека, сбоку, со скамеечкой.

И вот запихнули меня в это маленькое отделение, выдали какую-то мерзкую полукопченую колбасу и мокрый хлеб (второй выпечки), я их съел и еду себе: вокруг все дребезжит, меня качает, колбаса была омерзительной… В какой-то момент ко мне подсадили здорового мужика, довольно интеллигентного, который тут же признался, что он сотрудник КГБ, – я подумал, какого-то немаленького чина, может быть, полковник, – якобы погоревший на том, что, досматривая книги, которые идут по почте в Советский Союз, частью воровал их и теперь его за это судят. Причем воровал и книги, предназначенные мне. (А мне действительно далеко не все доходило. Скажем, Кодрянская шесть раз посылала свою книгу о Ремизове. Оно и понятно: книжка нарядная, цветная, дорогая, хотя и совершенно безобидная.) Потом этот любитель книг стал рассказывать, с какими материалами в КГБ можно познакомиться, о подпольных антифашистских организациях, о замечательных архивах спецслужб… То есть он надеялся, что я, при своем круге занятий, заинтересуюсь хотя бы этим. Но диалога не получилось: меня начало тошнить. Он героически выдержал час в этой блевотине и не попросился, чтобы его выпустили…

Может быть, это и был старший в занимавшейся мной команде. И от банальных дачи и денег в последний момент они решили более уважительно заинтересовать меня возможностью знакомиться с довоенными архивами КГБ.

И все же странно, что они так со мной возились. Из известных мне людей только Абелю в США после ареста предлагали виллу и деньги. Но с Абелем все понятно – он советский шпион, они хотят получить от него список агентуры и, возможно, использовать его в дальнейшем. Но меня-то чего сманивать? – как через много лет сказал мне следователь по делу «Бюллетеня В» (второму моему делу и аресту). Знать я ничего не знаю, чтобы завербовать очередного осведомителя, даже слежку за ним устанавливать не надо: получилось – хорошо, не получилось – посадить за непонимание, и дело с концом. Сажать, конечно, не за что, ну так мало ли людей в СССР сидят ни за что.

Но несколько лет назад у меня появилось довольно правдоподобное (во всяком случае, возможное) объяснение устроенной вокруг меня свистопляски. На нашем курсе в одной группе с женой учился малопривлекательный парень – Альберт Козлов. Никто из нас с ним даже не разговаривал. Я, исключенный из университета, лет тридцать со своими однокурсниками практически не виделся, но вдруг меня кто-то нашел и пригласил на ежегодную встречу. Был там и Козлов, и почти сразу же другой однокурсник, отведя меня в сторону, сказал, что на самом деле Козлов по происхождению князь Барятинский и это подтверждено генетической экспертизой. В целом история выглядела так: спасаясь от погромщиков во время революции, молодые князь и княгиня Барятинские (а она была на сносях) спрятались у каких-то крестьян, где княгиня родила (не помню кого), ребенка оставили крестьянам, и Козлов – его сын. Потом по тостам, которые произносились за ужином, я понял, что он выполнял за границей какие-то доверительные поручения. Часа через два Козлов подсел ко мне, начал объяснять, что так непристойно вел себя на факультете, чтобы скрыть свое происхождение. Перечислял какие-то виллы и шале, где жил у своих родственников, просил у меня телефон Томы во Франции, но я не дал – знал, что Тома, как и я, не захочет восстанавливать с ним знакомство.

Что касается выполнявшихся Козловым – якобы Барятинским – секретных поручений КГБ, то я не думаю, что он был на них способен. Уж если в университете не мог вести себя прилично, то в сложном западном мире вряд ли у него обнаружились бы такие способности. Что касается генетической экспертизы, то подделать ее профессионалам вполне возможно. Только деревня, из которой родом был отец Козлова, вероятно, была настоящей.

В связи со всей этой историей я подумал, что подделывать генетическую экспертизу в моем случае не надо было – две вдовы двоюродного брата моего деда были живы. Я, правда, с ними не переписывался – не видел нужды брать у Ильи Зильберштейна их координаты, – так как историей театра (в том числе и А. А. Саниным) не занимался, о Чехове, которого чаще всего вспоминают в связи с Ликой Мизиновой (жившей с дочерью в Асконе), не писал и писать «здравствуйте, я ваш родственник» не собирался. Может быть, у ГБ были какие-то другие идеи, но договориться со мной, к их большому удивлению и, видимо, досаде, не удавалось.

Суд

Единственное, что для меня было важно и интересно в суде, – принесенная женой новорожденная моя дочь Анна, ей шел второй месяц. На другое заседание Тома привела почти двухлетнего Тимошу. Дети вели себя тихо – видимо, были испуганы.

По автомобильной статье меня опять довольно быстро оправдали – все свидетели подтверждали, что несчастная женщина шла по проезжей части и я не мог избежать столкновения с грузовиком. Выяснилось даже, что потерпевшая не помнила, куда она шла, – за несколько дней до этого у нее умерла мать, – и наши расхождения в показаниях благодаря единодушным показаниям свидетелей не были поставлены мне в вину. Оказалось, что незнакомые свидетели очень мне сочувствовали, с отвращением относились к суду и всячески пытались остаться, чтобы послушать все остальное, но их почти насильно выпроводили.

Меня по-прежнему обвиняли по статье 190-1. Основным доказательством были письменные показания, с которыми я уже познакомился в материалах своего дела. Смирнов повторять мне в глаза свой донос не захотел и «заболел» на все дни суда. Так же «заболел» (недавно умерший) Олег Михайлов, мой хороший знакомый, который был моим шафером на свадьбе и который мне когда-то очень помогал. Именно он привел меня и в «Литературную энциклопедию», и в журнал «Юность». Ничего особенного обо мне он не сказал и в своих письменных показаниях заявил, что не знает, распространял ли я антисоветскую литературу, но уверен в том, что я виноват. Поэтому в приговоре у меня было сказано: «Даже его близкий приятель и тот высказал твердую уверенность в его вине».

Устными в суде были только показания Храбровицкого, которому я действительно дал почитать пару книжек, и он честно и запуганно об этом рассказал.

Но для полноценного обвинения в умышленном распространении антисоветской пропаганды суду надо было, во-первых, доказать что я заранее знал, что в книгах у Смирнова и Храбровицкого содержится антисоветская пропаганда, а у следствия, кроме моей невнятной фразы о том, что я как литературовед мог предполагать, что содержится в этих книгах, не было доказательств, что я их читал. А во-вторых, нужно было доказывать умысел, то есть что я их распространял, чтобы оклеветать советскую власть. Но в деле была лишь бумага о том, что «Жизнь замечательных людей» разрывает со мной договор на книгу о В. Л. Боровиковском, но только потому, что есть книга Т. В. Алексеевой и моя им не нужна. Ни одного заключения об антисоветской направленности моей деятельности в деле не было. Напротив, я был допущен к литературе русской эмиграции, ссылался на нее в своих прошедших цензуру статьях, да и в показаниях своих или кого-то другого не говорил ни о свободе, ни о демократии или тоталитарном режиме, так что формальных оснований говорить об умысле не было. Конечно, КГБ обходился на множестве судов (в том числе на моем втором) без доказательств умысла. Но там у меня была антисоветская деятельность (редактирование «Бюллетеня В»), здесь еще ничего этого не было. Обвинение держалось на соплях, а главное, было совершенно непонятно, зачем оно вообще затеяно.

По обвинению в спекуляции в суд не были вызваны ни Володя Мороз, ни Женя Попов, были только письменные их показания. Кроме того, «спекулятивный обмен» рисунков на магнитофон был какой-то новацией для советского Уголовного кодекса, да к тому же адвокат Юдович предоставил официальную справку из магазина о том, что даже новый магнитофон «Braun» стоит меньше, чем я заплатил за рисунки. У Жени Попова тоже не было никаких подтверждений того, что он не получал от меня двух голландцев, зато мои показания о том, что я их отдал, косвенно подтверждались и моими родными, и свидетелями о том, что примерно в это время голландцы исчезли из маминой квартиры – они были семейные.

В качестве свидетелей в суд вызвали, видимо в надежде как-то их запугать и запутать, не имевших ни о том ни о другом понятия наших старых друзей коллекционеров. Самым достойным и даже удивившим меня был Николай Сергеевич Вертинский (я ведь не знал, что Марья Анатольевна, его жена, все это время деятельно помогала Томе – ее мать была урожденная Старицкая, и у нее, как у всех Старицких, был до войны богатый опыт стояния в тюремных очередях) – когда-то директор Яснополянского музея, в то время старший научный сотрудник Института мировой литературы – точно не помню его должность, но он был должностным лицом и, конечно, рисковал своим положением. Но это не помешало ему твердо говорить о том, что он абсолютно уверен в полной моей невиновности, и произносить разные замечательные слова в мой адрес.

Каким-то более подавленным и неуверенным в себе был ближайший нам с Томой друг – художник и коллекционер Игорь Николаевич Попов. Потом выяснилось, что его постоянно запугивал моими неминуемыми показаниями и разоблачениями всего коллекционного мира специально приставленный майор МВД. Но конечно, Игорь Николаевич не сказал обо мне ни одного дурного слова. Когда прокурор, желая хоть в чем-то меня обвинить и дискредитировать, спросила его, перебирая описи:

– У Григорьянца здесь и картины, и иконы, и Восток, и народное искусство. Разве так бывает у настоящих коллекционеров? Они ведь собирают что-нибудь одно. Григорьянц, конечно, только спекулировал, и у него нет никакого своего вкуса?

Игорь Николаевич встрепенулся, поднял голову и ответил:

– У Сергея Ивановича изысканный вкус.

Мне больше ничего было не нужно.

К сожалению, мой адвокат не использовал ни одну из выигрышных позиций защиты. У меня создалось впечатление, что он проявлял чрезмерную осторожность. С одной стороны, он вел дела и других политзаключенных, и я надеялся, что он мне хоть что-то подскажет, чем-то поможет. Но он этого не сделал, да я и сам защищался довольно плохо – хуже, чем общался со следователями. Я все еще не мог толком понять, что на самом деле происходит и для чего затеяно. Юдовичу сказал: Некрасова заставили уехать, Параджанова посадили, может быть, они просто чистят Киев. Юдовичу эта версия не показалась убедительной и, конечно, была неверна – мной занимался московский, а не киевский КГБ.

Приговор

Меня приговорили к пяти годам – именно этот срок запрашивала прокуратура. Учитывая, что дело было высосано из пальца, он был неоправданно жестким. Юдович, частью для самооправдания, частью от недоумения, спросил меня: «У вас что, личные счеты с судьей?» Сейчас я думаю, что это была дополнительная попытка меня запугать, а потом – договориться, что они сразу – в первой же зоне, в Ярославле, – и начали делать. Но дополнительной причиной могла быть и личная неприязнь, возникшая у судьи и прокурора (обе они были женщины, причем довольно невзрачные), к моей матери, тогда еще сохранявшей свою красоту и откровенно презиравшей тех, кто меня судил. Подтверждается эта догадка тем, что в моем приговоре есть редкая, необычная деталь: целая его страница посвящена дурному влиянию на меня матери. Но для этого не было никаких оснований. Хотя присущее ей, как многим в нашей семье, чувство непоколебимого достоинства, конечно, повлияло на всю мою жизнь.

Тут я должен сказать, что мои родные и некоторые мои знакомые очень меня поддерживали в суде – а ведь бывает по-разному. Скажем, примерно в то же время судили Толю Марченко, и когда в суд привезли до смерти запуганную ментами и гэбистами его мать, та не только заявила, что считает его виновным, но и потребовала его расстрелять.

У нас в семье все было иначе. Моя двоюродная тетка, Татьяна Константиновна Волженская, невзирая на свою должность в аппарате министра обороны и должность своего мужа, заведующего каким-то управлением Министерства обороны, и сына, который служил на подводной лодке, разыскала мою мать, с которой они не виделись пару лет, поскольку жили в разных городах, и сказала: «Я твоя сестра и всем, чем я смогу тебе помочь, я помогу», – хорошо понимая, как слушаются телефоны Министерства обороны. Но в семье Чернецких-Волженских все так себя вели последние сто лет.

В день вынесения приговора меня перевели в новую камеру – «осуждёнку», где ждут вступления приговора в законную силу те, у кого прошел суд. На следующий день мне наконец дали свидание, и мать сказала ту памятную фразу: «Ты же, вероятно, хотел, чтобы у тебя дочь родилась живой». Но я запомнил это свидание еще и по другой причине: моя мать, которая никогда не красилась – у нас даже в доме ничего такого не было, – почему-то пришла в этот день подкрашенная и в слегка нарядном платье. Я, помнится, еще подумал, что радоваться нечему, и только спустя пару месяцев понял, что это был то ли день ее рождения, то ли день ее ангела – 28 или 30 сентября.

Прежде я никогда не забывал ни дня ее именин, ни своего (день памяти Сергия Радонежского), ни других своих родственников. Видимо, несмотря на то, что внешне я сохранял полное спокойствие, в эти месяцы я испытывал незаметный для меня самого сильнейший стресс, заставивший забыть самые обычные вещи. И это тоже было уроком – понемногу я приобретал необходимый тюремный опыт.

Конечно, это был стресс, который я подавлял. Скажем, только спустя пару месяцев после приговора я вдруг с совершенной ясностью осознал: все эти предложения о сотрудничестве, о даче и деньгах, все эти предложенные мне публикации в «Литературной газете» или допуски в архивы спецслужб – это же были предложения о свободе! Для меня все это не было заманчивым, хотя за всем этим стояла возможность выйти из грязного, противного и гнусного тюремного мира, что рвется сделать, особенно в первые дни, каждый туда попавший. Но я всего этого «не слышал» и уж тем более не обдумывал эти предложения.