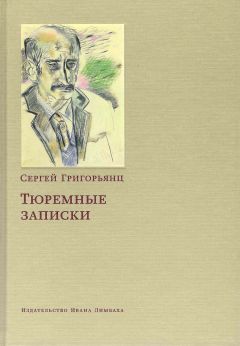

Текст книги "Тюремные записки"

Автор книги: Сергей Григорьянц

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: +18

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 5 (всего у книги 16 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]

Глава II

Юдово и стодневная голодовка

Недолгая поездка в столыпинском вагоне от Москвы до Ярославля неожиданно оказалась любопытной оттого, что в самом вагоне или на «сборке» еще на Красной Пресне со мной пару раз начинал разговаривать внешне вполне приличный человек средних лет, назвавшийся инженером чуть ли не космических систем, но как-то неожиданно быстро, видимо считая, что времени может больше не быть, задавший мне вопрос о бриллианте в 12 каратов у моих друзей Поповых. Я знал, о чем идет речь – о недоразумении, связанном с пропажей семейной драгоценности Эйснеров (подробно я рассказываю об этом в своей книге «В преддверии судьбы» в главе «Коллекционеры»). Но конечно, сделал вид, что не могу понять, о чем речь, «инженер» отполз от меня не солоно хлебавши, но мне-то его вопрос был любопытен по двум причинам. Во-первых, я знал, от кого он идет – от следователя, занимавшегося ограблением Поповых, запугивавшего Поповых моими неизбежными признаниями, отчего Игорь Николаевич и выглядел так сумрачно в суде. Но при этом этот мерзавчик еще и тайком в чем-то подозревал Игоря Николаевича, втираясь при этом к нему в друзья. Во-вторых, мне показалось интересным, что этому поганому майору мои гэбэшные следователи не дали задать такой любопытный вопрос за целый год, пока я был в Москве, сами мне его не задали, и вообще я оказался недосягаем для МВД, и пришлось даже подыскивать какого-то стукача на этапе в надежде что-то от меня услышать. Забавно, что этот «инженер» оказался со мной в одной зоне в Юдове, пару раз пытался поздороваться, но я его не замечал.

В старинной Ярославской тюрьме, где нас продержали дней десять, я внезапно приобрел небольшой производственно-лагерный опыт. Заставить вязать сетки никого из нас тюремному начальству не удалось, тем более что по закону наши приговоры еще не вступили в законную силу и мы еще не были заключенными, но зато день на третий нас выстроили в коридоре, и какой-то майор, как выяснилось – начальник одной из ближайших колоний, начал выяснять, какие у кого специальности. Тут же отобрал «себе» всех строителей, с высокими разрядами слесарей и токарей и, очень довольный, ушел. Я спросил молодого архитектора, тоже отобранного майором, для чего все это? Он грустно ответил, что строители и архитекторы нужны во всех колониях Министерства внутренних дел, и, когда их за что-нибудь судят, всегда дают более долгие сроки, чем другим.

К некоторому моему удивлению, оказалось, что и журналисты в колонии нужны, во всяком случае именно в той колонии на окраине Ярославля, в деревне Юдово, куда я попал. Начальник колонии недолго со мной поговорил, серьезно сказал, что у них образцовая зона и меня он определяет в образцовый первый отряд. Мельком спросил, правда ли, что я работал в журнале «Юность», и сказал, что мне у них будет неплохо. Сперва, правда, все пошло не совсем так, как он предполагал. Начальником моего отряда оказался смазливый юный лейтенант, который уже на второй день рассказал, что заочно учится в юридическом институте, а, кажется, на третий – попросил написать за него курсовую работу по истории партии. Я ему внятно объяснил, что и сюжет мне не подходит, и никаких курсовых работ за него и по другим темам писать я не буду. Тогда он решил, что доймет меня обвинениями в нарушении режима, попытался объявлять мне какие-то взыскания, но пока это не входило в планы лагерного начальства. Меня опять вызвал к себе начальник зоны и предложил перейти в другой, менее образцовый отряд. Одновременно определилась и моя работа – завскладом готовой продукции, где надо было целый день сидеть, но хоть какая-то работа была только в начале и в конце рабочего дня, да и для нее у меня был молодой помощник Сергей Монахов. Все остальное в зоне сперва складывалось благоприятно – вместо сапог по особому разрешению я носил привезенные из дому туфли, вместо лагерных брюк – выкрашенные в черный цвет джинсы «Wrangler», довольно быстро мне дали свидание с женой сразу на три дня, что считалось поощрением, и ради его оправдания мне вынесли в приказе пару благодарностей неизвестно за что. Более серьезной была тут же предложенная мне каким-то вольнонаемным инженером на производстве возможность получать и передавать через него письма и небольшие передачи домой. Я, конечно, не отказался, писал жене и маме успокоительные письма о своей жизни и периодически получал швейцарский шоколад и израильские растворимые бульонные кубики (очень улучшавшие вкус баланды), которые Тома получала от Солженицынского фонда.

Кроме меня, в колонии были два, очевидно, не случайно попавших сюда племянника: один – успевшего покончить с собой до войны военачальника Гамарника, другой – Вершинин – расстрелянного одного из руководителей НКВД Агранова. Впрочем, такими привилегиями, как я, они, кажется, не пользовались. А в целом это была очень большая – около полутора тысяч заключенных – давно расположенная здесь зона, многие ее охранники были местными жителями, и вновь поступающие зэки прямо на «сборке» говорили начальнику по режиму: меня – в пятый отряд, меня – в одиннадцатый, хорошо зная, чем один отряд отличается от другого и насколько там близкая к законному уголовному миру атмосфера. Колония была образцовой, «красной», но с различными вариациями. Вообще все это было характерной иллюстрацией к классическому тогда разговору двух соседок о сыновьях: «Мой в армии попал в шоферы, а как твой?» – «А мой сидит пока». Армия и лагеря были одинаково привычны для русской жизни.

Мне был остро интересен уголовный мир с его песнями, прибаутками, наколками и остатками фени (в одной из подаренных мне лагерных тетрадок со стихами и песнями я нашел утратившее авторство стихотворение поэта Анатолия Жигулина «Бурундук»).

При мне освобождали худенького, измученного, с потемневшим лицом человека, который показался мне очень странным. На вид ему было лет около сорока, но я знал, что на самом деле ему тридцать, а говорил он почти детским голосом и, главное, все его размышления о жизни в лагере и на загадочной для него воле были какими-то совершенно мальчишескими. Он был арестован по «малолетке» лет в пятнадцать. По-видимому, уже в лагере получил за что-то дополнительный срок, то есть просидел полные пятнадцать лет. И я вдруг увидел, что в лагере не взрослеют, не приобретают нормального житейского и человеческого опыта. Он с большим испугом выходил на волю, где у него никого не осталось, – поношенным измученным старичком с опытом и психологией пятнадцатилетнего мальчишки. Был очень растерян. Не хотел уходить из привычного места, где три раза в день была плохонькая еда и ночью жесткая постель. Но его с насмешками выгнали охранники.

Был популярен рассказ о другом мальчишке, который очень тяжело жил в зоне, голодал, его много били. А когда его освободили, не одного, а с парой других зэков, он на жалкие гроши, которые ему дали при освобождении, купил два килограмма крупы, где-то сварил, получился большой котел, и он ел, ел ее, пока каша вмещалась. Соседи говорили ему:

– Ну что ты делаешь – умрешь же, дура.

А он все глотал и глотал кашу и отвечал:

– Ну и пусть, зато наемся.

И действительно умер.

Менее катастрофическую историю я услышал о компании четырех здоровенных уральцев, которые «хавали» (питались) вместе. Все у них было общее, и поскольку парни были здоровые, то норму выполняли и задеть их кто-то со стороны не решался. Но однажды им показалось, что из банки, куда они ссыпали общий сахар, куда-то он понемногу девается. Друг другу они доверяли вполне, на банке стали делать отметки, осторожно караулили, не подходит ли кто-нибудь к тумбочке, где стоит их сахар, но никого поймать не могли. А по заметкам было видно, что сахар действительно куда-то уходит. Длилось это месяца два. Все подозрения были проверены, и тогда они уже не все вчетвером, а только два парня, которые знали друг друга с детства, договорились, что будут ходить к «лепиле» (врачу), жаловаться на запор и просить пурген. Насобирали почти десять таблеток и, измельчив, засыпали сахар пургеном, а на следующий день один из четырех, симпатичный и не вызывавший ни у кого никаких сомнений, казалось, надежный, мастер спорта, который вместе с ними искал «крысу» в их отряде, побежал в туалет и долго не мог оттуда вернуться. Остальные, теперь уже не двое, а трое, сперва ничего ему не сказали, но, когда он залез на свою шконку на втором ярусе, набросили ему на шею связанные полотенца, затянули их концы и привязали к стойкам. И только после этого все ему рассказали. А потом, нажав на глаза, заставили повернуться на живот и все по очереди его «опустили» за «крысятничество». Это было очень жестоко. За это обычно били, но не «опускали». Но уж слишком они были злы. Потом полотенца отвязали, шею ему освободили, но через полчаса к нему на шконку полез опять кто-то из них, кому показалось мало, но тут этот мастер спорта, оттолкнувшись руками, разбил головой окно, вылетел на двор и пошел досыпать в отряд к «опущенным». Был такой отряд в нашей зоне.

Однажды при всех моих хороших отношениях (они были мне очень интересны, я – им) в этой, в общем, безопасной (пока) зоне я попал в довольно трудное положение, которое стало полезным для меня уроком. Один из уголовников – мощный, рыжий, якобы живущий только по понятиям (воров в зоне не было), решил, что я могу быть ему полезен и даже выгоден. Пользуясь тем, что я охотно поддерживал любой разговор, а особенно с людьми от меня далекими, не вполне мне понятными и потому интересными, он все чаще стал ко мне подходить и каждый раз с агрессивным напором доказывать мне, что я не прав. Это очень древняя практика подавления человека. Еще Конфуций писал: «Бойся человека, старающегося сделать тебя неправым». Потом я с ней встретился в Верхнеуральской тюрьме, где отойти некуда – и ты постоянно находишься в камере с человеком, который старается подавить тебя непрекращающимися обвинениями. Но, во-первых, чтобы это работало, человек должен как-то слабо отбиваться, пытаясь себя оправдать, и, во-вторых, лучше, чтобы ему некуда было уйти. Но в зоне уйти можно было, да и я по причине скептического к себе отношения с какими-то обвинениями, поскольку все они в отдельности были мелочами, охотно соглашался. Именно это досаждало рыжему: «Ну почему ты соглашаешься. В результате ничего не удается набрать», – однажды в сердцах сказал он мне откровенно.

Но пока я записывал лагерные песни и прибаутки, приобретая некоторый опыт, моим кураторам из КГБ в Москве надоело ждать, когда я проникнусь ужасом лагеря и буду готов на все ради возможности вырваться, и они сами на двух черных «Волгах» приехали на территорию зоны. После чего я был вызван для «собеседования». Первый вопрос юного гэбиста по фамилии Сахаров был о Юдовиче – не слишком ли много ему заплачено за мою защиту. Видимо, он уезжал в Израиль, и для дальнейшей его покладистости собирались компрометирующие материалы. Я ответил, что никакой оплаты не было, – тогда адвокаты не брали денег у политзаключенных. Второй вопрос был о молодом киевском коллекционере Игоре Дыченко, наговорившем обо мне много дурного, но совершенно беспредметно – мы никогда с ним ничего друг другу не продавали и не обменивались. Мне напомнили о его противных показаниях и сказали, что и я могу что-то рассказать о нем. Потом выяснилось, что никакие обвинения против него не выдвигались, хоть он и продал пару рельефов Василия Ермилова Лобанову-Ростовскому. По-видимому, хотелось и его слегка запугать, а меня наконец подвигнуть на сотрудничество. Но я им ответил, что мне очень жаль, что Игорь дурно ко мне относится, я думаю, это моя вина, а я к нему отношусь очень хорошо. Потом, правда, прибавил: «Неужто вы думаете, что даже если это было иначе, я бы выяснял свои отношения с кем-то с помощью КГБ». И тут мне предложили не только освобождение, но и работу в Третьяковской галерее. Это уже были не деньги, не дача, но продолжение интеллектуальных соблазнов, как работа с архивами КГБ об эмиграции, предложенная мне по дороге в суд.

Я слегка заинтересовался: «А что, в Третьяковской галерее все работают по вашей рекомендации?» – «Ну что вы, мы просто знаем, как вам это интересно, и можем помочь».

Тут я разозлился и сказал, что и раньше-то не желал иметь с ними дело, неужто они думают, что теперь, после того как мою жену, беременную, доводили на допросах до потери сознания, я буду с ними разговаривать.

Меня вывели, и я увидел испуганные лица начальства колонии, видимо, комната, где со мной «беседовали», прослушивалась.

Но гэбисты не зря заговорили об освобождении – учитывая время следствия, прошла треть моего лагерного срока, и по закону я имел право освободиться на «химию» или на «стройки народного хозяйства», то есть на поселение. Я и хотел этого, тем более что для перевода на «химию» суд требовал характеристику из колонии, а у меня ничего, кроме благодарностей, не было.

Сейчас я думаю, что именно поэтому гэбисты и приехали в колонию. Начать сотрудничество хотя бы понемногу, по принципу: мы – вам, вы – нам. Они отпускают меня на поселение, а я (для начала, конечно) что-то рассказываю про тех, кем недоволен. Но тогда мне и в голову это не приходило. Сотрудничать с КГБ я не собирался, но то, на что имею право по закону, хотел получить.

Я написал одно заявление, потом – другое. Настаивал на освобождении не с помощью гэбистов, а по закону. Меня вызвал начальник колонии и честно сказал: «Вы же понимаете, Григорьянц, что не я это решаю». Разумных доводов я слышать не хотел, писал жалобы, администрация в ответ начала выносить выговоры, чтобы суд имел право отказать мне в освобождении. Ни одного адвоката, способного приехать ко мне в зону и имеющего допуск к политическим статьям, чтобы написать законно обоснованное требование, моя жена в Москве найти не могла. В конце концов Игорь Александрович Сац и Владимир Яковлевич Лакшин уговорили Расула Гамзатова – члена редколлегии «Нового мира», и он нашел даму, до этого работавшую с известным адвокатом Швейским и получившую допуск к политическим делам. Впрочем, ее приезд и написанная ею жалоба ничего не изменили. Как не изменило ничего осторожное вмешательство академика В. А. Котельникова – маминого детского и юношеского приятеля. Он в эти годы занимал номинальную в советской иерархии, но торжественно звучавшую должность Председателя Верховного Совета РСФСР (по моей просьбе в результате его вмешательства моему соседу Гамарнику сократили срок на два года). Моя жизнь в зоне становилась все более напряженной, и после какого-то третьего или четвертого выдуманного взыскания, чуть ли не с карцером, я объявил голодовку, требуя освобождения «на химию» и отмены сфабрикованных взысканий.

С этого началась моя настоящая тюремная жизнь. Здесь надо объяснить то, что мне стало ясно гораздо позже, но без чего останется непонятным, почему оказалась такой чудовищной предстоявшая мне голодовка. Голодовки по тем инструкциям к Исправительно-трудовому кодексу (ИТК), которые существовали тогда, были, конечно, мучительны, непредсказуемо опасны, если вспомнить гибель эстонского политзаключенного Юри Кукка или как меня во второй срок в Калуге довела до тяжелейшего сердечного приступа и «скорой помощи» просто неопытность врача. Наконец, даже с постоянным искусственным питанием (по тюремным нормативам – недостаточным) длительная голодовка (полгода) приводит к смерти. Я слышал историю о человеке, несправедливо осужденном и объявившем голодовку. К нему вполне спокойно относилась администрация колонии – приговор суда ее не касался, в положенные сроки приезжал районный прокурор, потом – областной, потом дело дошло до Верховного суда и было пересмотрено, приговор отменен, но человек, уже свободный, не оправился от длительной голодовки и, не выходя из лагеря, умер. Но не такая длительная голодовка, скажем, месяц-два, учитывая, что это единственное средство протеста в колонии или тюрьме, на которое хоть как-то реагируют (ежедневно из колонии подается сводка о происшествиях, среди которых есть «отказ от приема пищи»), да еще по тем временам в довольно жестко установленные сроки, была чаще всего тяжелой, но все же выносимой только в одном случае – если она не задевала ни личных, ни служебных интересов администрации. И моя самая первая голодовка – с протестом против ареста, и сейчас вторая (в начале) – с требованием освобождения на поселение, хотя и создавали привычные хлопоты для администрации, но напрямую их не задевали. Но через некоторое время для начальства колонии моя голодовка приобрела совсем другой смысл, а для меня – совсем другой характер.

Пока моя голодовка напрямую никого в лагере не задевала, меня очень либерально поместили в большую светлую палату медсанчасти возле большого окна, правда не торопясь начинать искусственное питание. Я лежал, понемногу слабел, теряя по полкилограмма в день (меня взвешивали). Стояла дивная теплая осень, пожелтевшие ветки деревьев почти склонялись к моему окну, а когда начинался дождь, ослабевшее и исхудавшее тело уже почти растворялось в этом иногда идиллическом, иногда беспокойном движении природы. Когда за окном шел дождь, казалось, капли проходят прямо через меня. Но моя голодовка известного в зоне человека, «журналиста», как меня называли, вызывала все больший интерес у зэков, одни приходили и расспрашивали через решетку на иногда открытом окне, из-за чего я голодаю, – отвечать становилось все труднее, другие советовали что-то тайком съесть и даже приносили мне еду. В результате моя голодовка стала слегка беспокоить колонию и меня перевели в карцер, сохраняя при этом постель и, может быть, прибавив второе одеяло – в темном карцере было, конечно, холодно, и я все больше мерз. Каждый день, как и в санчасти, приносили завтрак, обед и ужин и ставили на пол у двери. Но я выпивал только кружку того, что они называли чаем. На оправку еще ходил (точнее, меня выводили охранники) по довольно длинному, как мне казалось, коридору прямо от моей камеры. Уже давно стали заметны ясные признаки голодания. На пятый день сжался желудок и втянулся живот – началось самопоедание тела. Одновременно чувство голода стало слабее. Впали щеки, и приходилось следить за тем, чтобы не поранить, не закусить их изнутри зубами. Сами зубы стали раскачиваться в деснах, иногда становясь почти перпендикулярно, и, к счастью, я сообразил, что могу, раскачивая их, дойти до того, что они выпадут, и прекратил это развлечение.

Прошло двадцать суток голодовки, и, как и полагалось, приехал районный прокурор. Сказал, что если у меня проблемы с лагерной администрацией, то он готов меня перевести в любую другую колонию Ярославской области. Я ответил, что у меня проблемы с переводом на поселение, а не с пребыванием в той или иной колонии. Впрочем, сказал я (все-таки интерес путешественника, первооткрывателя и в зоне сохранялся), если меня переведут в обслугу психиатрической зоны в Рыбинске, на это я соглашусь. Это было довольно рискованное с моей стороны предложение. В эту зону для невменяемых заключенных, как я знал, переводили и тех, кто был вполне нормален, но становился неуправляемым для администрации в обычной зоне. Там он, как сумасшедший, терял все права и возможности (даже написать жалобу), к тому же обслуга в Рыбинске, тоже из специально отобранных зэков, зверствовала при полном попустительстве так называемых врачей и издевалась над этими не имевшими даже малейшей защиты людьми как хотела. Зато если хоть один из этих «санитаров» возвращался в обычную зону, пощады ему не было. В нашу около года назад, как мне рассказывали, вернули кого-то из обслуги в Рыбинске. Сперва его до полусмерти избивали в бараке в проходе между рядами двухъярусных шконок, потом, когда он лежал в крови в проходе, один из избивавших его надел сапоги, залез на вторую шконку и с силой прыгнул ему на грудь. Выжил ли рыбинский «санитар», я не знал, но решил, что сумею там как-то не замараться, но зато увидеть самое страшное место в советской правоохранительной системе своими глазами. Ничего подобного все понимавший прокурор показывать мне не собирался и в переводе отказал.

Но вскоре в соседнем карцере произошли трагические события, во многом изменившие и мое положение. Попал к нам в зону старый пастух, осетин. Лет сорок пас в горах овец, все как-то обходилось, но тут у них в колхозе появился новый председатель и все чаще стал требовать себе лучших овечек и чтобы старик списывал их как умерших. Старик врать не умел, не хотел, да еще требовалось писать заявления о погибших овечках, а он и писал плохо, и однажды председатель заставил его спуститься в село и попробовал запугать. Старик в сердцах схватил со стола пепельницу, запустил ее в председателя, не попал, да и не очень хотел, но был осужден на пять лет за покушение на жизнь представителя власти. Старик был несчастный, трудолюбивый, но к заводской работе в лагере совсем непривычен. И его за невыполнение нормы посадили в соседний со мной карцер. В этой сырой мрачной норе пастух перепугался, начал биться, как пойманная птица, кричал, чтобы его выпустили, – его побили, чтобы не кричал. Пастух пришел немного в себя, и опять им овладели страх и ужас. Он опять начал биться и кричать, как сокол в клетке. Его побили сильнее, для старика оказалось достаточно, он больше с пола не вставал, и, когда дня через три вызвали «скорую», пастух прямо в карете и умер.

А я к своим жалобам прибавил обвинение в убийстве старика. Написал, что умер он в «скорой помощи», но убили его в карцере, в лагере. Это уже резко меняло мои отношения с администрацией. Если моя голодовка, в общем-то, мало ее касалась – не они решали, освободить меня или нет, – то обвинение в убийстве несчастного пастуха должно было привести пусть к формальному, но расследованию. А главное, поскольку голодовку я не прекращал, мной занимались все более высокие инстанции, и обвинение переходило на все менее привычный для руководства «образцовой» колонии уровень. Теперь уже для администрации стало лично важным заставить меня замолчать и прекратить голодовку. Простейший и, как им казалось, надежный способ был – не начинать в положенные по инструкции сроки принудительное искусственное питание. Но дело в том, что я о нем не думал и на него не рассчитывал. Для меня главным было – не сдаться, не стать лакеем, не жить по чьей-то указке в этом враждебном мне мире. И все это было инстинктивным действием, а не рациональным решением.

Чувство голода не возрастало, но появились новые проблемы. Я уже не мог дойти до оправки, а поскольку ежедневно выпивал три кружки чая, мне в угол карцера поместили большой алюминиевый бак с крышкой, какие используются для перевозки молока. Более неприятной стала постоянная боль, в какой бы позе я ни лежал, – жирового слоя уже не было и кости давили на нервные окончания. Суток после тридцати ежедневно начал приходить врач, всегда старался заговорить со мной, а потом – только пошутить. Однажды сказал:

– Вы же понимаете, Григорьянц, что ничего не добьетесь. Зачем себя мучить?

И я ответил одной из тех редких у меня формул, которые не забылись и остались важными навсегда:

– Потерпеть поражение не стыдно, стыдно не делать того, что должно.

Но суток после сорока голодовки что-то изменилось. Я перестал считать дни – стало неинтересно. Помнил, что ирландские террористы без искусственного питания, но с водой, как и я, умирали в английских тюрьмах после сорока-шестидесяти дней голодовки, в зависимости от возраста и физического состояния. Террорист Майнц из группы Баадер – Майнхоф умер на пятьдесят шестой день голодовки. Я не был террористом, больше того – знал, что не хочу и не способен кого-то убить. Но я был в руках убийц и террористов, знал, что с 1917 года они не изменились, и не был согласен прямо или косвенно оказаться в их шайке. О своей смерти совершенно не думал (как не думал о свободе в Матросской Тишине), она меня не пугала, меня пугала только возможность стать лакеем у бандитов; я убедился на деле, что не боюсь смерти, что потом не раз подтверждалось.

Сколько дней длилось это безразличие – не знаю. Я перестал вставать даже к баку для оправки. Для этого была и практическая при-чина – у меня не было необходимой для оправки третьей руки: одной надо было держаться за стену, чтобы стоять, другой – держать крышку бака, иначе она захлопывалась, третьей, наконец, надо было держать свои причиндалы, иначе я и не попал бы в бак. Да мне уже и не хотелось, и, вероятно, последние дни я не пил и воды – слишком далеко была дверь, у которой стояла кружка, слишком тяжело было слезать со шконки.

Каждый день приходил врач, обычно с какой-то шуткой, и я, не отвечая, из вежливости улыбался. Но однажды, видимо, уже не открывал глаз – не помню его фигуры, – мне уже трудно было в ответ улыбнуться, и внезапно я услышал над собой его жесткий, совершенно переменившийся голос: «Пропали эмоциональные реакции».

На следующий день два охранника вынесли меня в коридор и усадили в приготовленное кресло. После чего воткнули мне в горло шланг и влили через воронку горячую смесь искусственного питания. Так начались вторые пятьдесят суток моей голодовки, гораздо более мучительные, чем первые пятьдесят дней медленного умирания.

Не знаю, кто придумал эту пытку – больше никогда о ней не слышал. Меня принесли опять в карцер, и я лежал раздираемый болью от обожженного теплой смесью кишечника, разрываемого на части, до этого сжатого в комочек желудка, а теперь наполненного, вероятно, литром, если не больше, питательной смеси. Я чувствовал в ней вкус сырых яиц, мясного бульона, какой-то – видимо, манной – каши, и оттого, что смесь была высококалорийной, внезапно заработавший желудок начал наполнять нестерпимым огнем все тело, видимо, от восстановившегося кровообращения. Я лежал, разрываемый болью буквально повсюду, весь в испарине, думая, когда же это кончится. Но к вечеру стало легче, а на следующий день меня опять потащили в коридор вливать питательную смесь. В этот день было уже немного легче. На третий, четвертый, пятый я почти к этому привык. Но на шестой день искусственного питания не было. Как не было его теперь пять дней подряд. Я заново начинал голодовку, организм, опять ничего не получая из желудка, перестраивался на самопоедание. Начались новые пять дней – самые мучительные, как правило, с самым острым чувством голода. И после этих пяти дней они опять пять дней вливали искусственное питание. Но через пять дней я вынужденно начинал голодовку снова. Я сумел понять, хотя привыкнуть к этому невозможно, их новый пыточный график. Слегка окреп, и опять сам ходил по коридору на оправку. Но их, хорошо, по-видимому, понимавших пыточный характер этого графика – впрочем, хотя бы острая боль, как после первого вливания, уже не возникала, – явно не устраивало, что я продолжаю голодовку и в этих условиях.

День на восьмидесятый или девяностый опять приехал областной прокурор. На этот раз с возбужденным против меня новым уголовным делом. Опять по статье 190-1. На этот раз антисоветской агитацией оказалось мое письмо домой, отправленное через услужливого инженера. На самом деле в письме ничего, кроме каких-то мелких лагерных деталей, не было, поскольку я хорошо понимал, откуда появился инженер. Но если очень хочется, из чего угодно можно сварганить дело. Мое письмо было вложено в новый конверт, уже не с домашним, а с каким-то другим адресом, и человек, его якобы случайно получивший, тут же понял, что все в нем – клевета, и написал в КГБ заявление.

Не боясь смерти, бояться статьи 190-1 не приходилось, и я сказал и написал прокурору все, что думал об этой липе.

Любопытным было другое. Откладывать до последнего начало искусственного питания в надежде, что я сломаюсь, еще могло быть в пределах компетенции руководства колонии, но вот возбуждение в отношении меня нового уголовного дела, да еще по политической статье, было бесспорным следствием прямого вмешательства КГБ.

Там явно были разочарованы, что не обнаружили у меня страха, и я не знаю, что было бы дальше, но тут в нашей зоне начался серьезный бунт. Подробностей его я не знаю, но несколько сот зэков, измученных «образцовой» зоной, забаррикадировались в двухэтажном каменном корпусе, кого-то из известных и многочисленных стукачей серьезно избили и ни на какие переговоры не шли. В зону были введены войска, корпус, где были восставшие, взяли штурмом. Меня очень хотели привязать к бунту, но я уже три месяца был в полной изоляции. Начальству стало не до моей голодовки, и около сотых суток – после пяти этапов насильственного кормления и начала новой голодовки – я не выдержал. Идя на оправку, в баке с мусором я увидел сильно обкусанную часть пайки, выброшенную кем-то в помойку. Вытащил ее из ведра и спрятал под куртку. Мне казалось, что никто меня не видел. Вернувшись, съел этот грязный, чем-то розовым политый кусок буханки – в эти дни шло искусственное питание, и никаких последствий от куска черного хлеба не было, желудок уже работал. Но на следующий день, опять идя в туалет, я увидел явно положенную для меня свежую буханку. Я решил, что мне оставил ее бригадир штрафного изолятора Вейцман, с которым мы внешне были в неплохих отношениях. Моральных проблем с кражей сперва объедка из мусорного бака, потом – буханки хлеба у меня не было. Голодовку я объявлял, чтобы добиться своей цели, а не умирать, и не видел нужды честно играть с жуликами и бандитами, ставя на кон свою жизнь, – еще раз напомню, что людьми я их не считал. Но, будучи в другом, менее ослабленном состоянии, я бы никогда Вейцману не поверил.

Вейцман был здоровенным мужиком, юристом, кажется из Донецка, сразу же установившим хорошие отношения с начальником колонии (они закончили один и тот же юридический институт в Саратове), а потому поставленный на привилегированную, доверенную и очень сомнительную должность – распорядителя и бригадира внутренней тюрьмы в лагере. Он очень гордился тем, что был однофамильцем первого президента Израиля. Когда я рассказывал ему о своем деле и мельком заметил, что должен же кто-то говорить правду, Вейцман поразил меня вопросом: «А зачем?»

Эту подложенную мне буханку у меня тут же в камере обнаружили, и когда я, пытаясь оправдаться, сразу написал заявление о прекращении голодовки, мне принесли постановление о строгом режиме – чтобы не выпускать в зону и продолжать держать в карцере. Теперь я ел все, что положено. Ненадолго ко мне подселили довольно странного соседа, но очень скоро все это кончилось – в зоне начались выездные суды над участниками восстания, к ним прибавили и суд надо мной за нарушение режима содержания. Голодовка тогда еще не считалась нарушением, но мне насчитали три или четыре других существенных проступка. В результате меня перевели на тюремный режим, что предусматривалось Исправительно-трудовым кодексом. Впрочем, руководство колонии не зря волновалось. Начальник нашей «образцовой» зоны был переведен в другую с понижением в должности, а «кум» отправлен в отставку. Видимо, по совокупности – и за восстание, и за убийство пастуха.

Внимание! Это не конец книги.

Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?