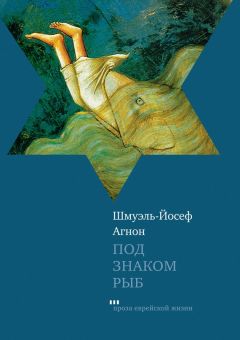

Текст книги "Под знаком Рыб (сборник)"

Автор книги: Шмуэль Агнон

Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 2 (всего у книги 15 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]

В действительности ей было хорошо с длинными волосами, нехорошо было у меня на душе. Я отодвинулся от стола, как будто он давил мне на живот, выковырял мякоть из хлеба и медленно стал ее жевать. Вот уже который день я не напоминал ей о том человеке, и надо ли говорить, что и она не напоминала мне о нем. В те дни я вообще избегал говорить с ней, а если и говорил, то без всякого раздражения.

И вдруг у меня вырвалось:

– Дина, вот что мне пришло в голову.

Она кивнула и сказала:

– Да, конечно, я тоже так думаю.

Я сказал:

– Разве ты знаешь, что таится в моем сердце? Если так, скажи что.

– Развод, – прошептала она.

И, произнеся это, подняла голову и с грустью посмотрела на меня. Сердце мое оборвалось, и я почувствовал страшную слабость. Я подумал про себя: какой же ты все-таки ничтожный человек, что так ведешь себя со своей женой и причиняешь ей такие страдания.

– Откуда ты знаешь, что у меня на сердце? – спросил я еле слышно.

– А о чем же я думаю все дни, если не о тебе, друг мой, – сказала она.

– Значит, ты согласна? – сорвалось у меня с губ.

Она посмотрела на меня и сказала:

– Ты имеешь в виду развод?

Я опустил голову и кивнул.

– Хочу я или не хочу, – сказала она, – я согласна сделать все, что ты хочешь, только бы облегчить твои муки.

– И даже ценой развода? – спросил я.

– Даже ценой развода, – сказала она.

Я понимал, какое счастье я теряю. Но слово уже было произнесено, и мне так хотелось излить весь свой гнев на себя самого, что я продолжал вести себя, как безумный. Я стиснул руки и злобно сказал:

– Ну и прекрасно!

Прошло несколько дней, и я не напоминал ей ни о разводе, ни о том человеке, который разрушил нашу жизнь. Я твердил себе: ведь уже три года прошло с тех пор, как она вышла за меня замуж, не пора ли вырвать ту историю из сердца. Ведь если бы я взял ее в жены вдовой или разведенной, разве у меня были бы претензии к ней. Так пусть мне кажется, будто я женился на вдове или разведенной.

И, придя к этому решению, я повинился перед собой за каждый до единого день, что мучил ее, и положил себе впредь относиться к ней по-хорошему. С этой минуты я словно возродился и ощутил, что во мне возрождается и та любовь, что возникла в первые дни нашего знакомства. Теперь я уже был уверен, что все зависит от самого человека и от его желания: хочет он – и наполняет сердце свое злобой, враждой и ревностью, хочет – живет в мире со всеми. А коли так, зачем нам возбуждать гнев и причинять зло самим себе, ведь мы можем творить добро и нести радость.

Но тут со мной произошла некая история, и все вернулось на круги своя.

9

А история была такая. Однажды к нам привезли больного. Я провел первый осмотр и велел сестрам помыть его и уложить в постель. Вечером я пошел по палатам. Дошел до его кровати, увидел над ней карточку с его фамилией и понял, кто передо мной.

Что я мог сделать? Я врач, и поэтому я его лечил. И заботился о нем, смело могу сказать, больше необходимого. До такой степени, что другие больные завидовали ему и называли моим любимчиком. И он действительно заслуживал этого прозвища. Я возился с ним, нужно это было или не нужно. Я говорил сестрам, что нашел у него недостаточно изученную болезнь и хочу ее исследовать. Я велел им хорошо кормить пациента и иногда даже добавлял к его рациону стакан вина, чтобы ему получше жилось в больнице. И я просил их смотреть сквозь пальцы, если он будет вести себя несколько свободней, и не требовать от него выполнения всех больничных правил.

И вот он лежит себе в палате, и ест, и пьет, и наслаждается жизнью. А я захожу к нему, и осматриваю его, и снова осматриваю его, и спрашиваю его, хорошо ли он спал и хорошо ли его кормят. И выписываю ему лекарства, и расхваливаю его тело, и говорю ему, что такое тело проживет долго, и он слушает меня, и радуется, и извивается передо мной на постели, как червяк. И я говорю ему, если вы привыкли курить, то вам разрешается, можете курить, хотя сам я не курю и если вас интересует мое мнение, то я считаю, что это плохо и вредит здоровью, но если уж вы так привыкли, то я вам не запрещаю. И я делаю ему еще некоторые поблажки, и все для того, чтобы он почувствовал ко мне благодарность. А про себя думаю, что трачу столько сил на человека, на которого не потратил бы ни единого слова, и все из-за той истории, которую тяжело вспоминать, но и забыть трудно, и мало того – я смотрю и всматриваюсь в этого человека в надежде понять, что он перенял у Дины и что она переняла у него, и даже сам, общаясь с ним, уже усвоил некоторые его манеры.

Вначале я скрывал от жены всю эту историю. Но признание вырвалось наружу и рассказалось само. Она выслушала меня и не проявила никакого интереса. Казалось, я должен был почувствовать удовлетворение. Но нет, я был недоволен. Хотя и знал, что, веди она себя иначе, я был бы недоволен еще более.

Какое-то время спустя он выздоровел, поправился и пришло время его выписывать. Я подержал его еще день, и еще, и снова наказал сестрам хорошо относиться к нему, чтобы он не торопился уходить. А времена были послевоенные, даже больных трудно было содержать, не говоря о выздоравливающих. Так что уж тут говорить о вполне здоровом! И я отдавал ему часть того, что приносили мне крестьяне. А он все лежал, и ел, и пил, и толстел, и наслаждался, и читал газеты, и гулял по парку, и играл с больными, и шутил с сестрами. Он набрал в весе и был уже здоровее тех, кто за ним ухаживал, и его уже стало невозможно более держать в больнице. Я велел дать ему прощальный обед и выписать.

После обеда он пришел попрощаться со мной. Я увидел свисающий двойной подбородок. И глаза, заплывшие жиром, как у женщины, которая отказалась от всего ради удовольствия как следует поесть и выпить. Я стоял у стола и копался в бумагах, как будто что-то искал. Потом взял пробирку, словно хотел что-то проверить. А пока я разыгрывал перед ним занятого человека, в кабинет вошли две сестры – одна спросить о чем-то, другая – попрощаться с докторским «любимчиком». Я быстро обернулся, как будто неожиданно вспомнил, что меня ждут, и издал удивленный возглас, как это делала Дина в таких случаях. Потом снова посмотрел на этого здоровяка, у которого под подбородком дрожал мешок жира, и подумал: «Ты меня не знаешь, но я-то хорошо знаю, кто ты. Ты тот, кто принес несчастье мне и разрушил жизнь моей жены». И вдруг меня охватил такой гнев, что я испугался за себя.

Он с подобострастием протянул мне руку и начал лепетать, как он мне благодарен за то, что я спас его от смерти и вернул ему жизнь. Я снисходительно и небрежно протянул ему кончики пальцев и тут же вытер их о свой халат, как будто коснулся мертвой ящерицы, потом отвернулся от него, как от чего-то мерзкого, и вышел. Я чувствовал спиной взгляды сестер, и мне показалось, без всяких на то оснований, что они понимают, почему я себя так веду.

Недолгое время спустя я вернулся к работе, но голова моя и сердце по-прежнему были не на месте. Я поднялся в помещение врачей и попросил коллегу заменить меня. Я сказал, что меня срочно вызвали в суд дать свидетельские показания по некому уголовному делу и это не терпит отлагательства. Вошла сестра и спросила, заказать ли мне такси, и я ответил, конечно, сестра, конечно, но, пока она ходила к телефону, я уже выбежал из больницы, как безумный.

По дороге мне попался бар, и я решил зайти и утопить беду в рюмке, как говорят порой отчаявшиеся люди. Я немного успокоился. Мне даже подумалось – вот, все беды приходят и уходят, значит, и моя беда должна миновать. Но душа моя успокоилась лишь на минуту, да и успокоилась для того только, чтобы снова взяться за свое. Я все шел и шел. Час или два спустя я остановился и увидел, что все это время догонял самого себя и кружил на одном и том же месте.

10

Дома я рассказал обо всем жене. Она молча выслушала меня, но ничего не сказала. И снова на меня накатило раздражение – сидит и молчит, словно ничего не случилось. Я склонил голову, как сделал это он, когда, стоя передо мной, униженно благодарил меня, вот так же склонив голову на грудь, и сказал, имитируя его интонации: «Премного вам благодарен, господин доктор, вы меня от смерти спасли, можно сказать – с того света вернули». И добавил: «Вот, это голос этого твоего, а вот его поза», – чтобы она воочию узрела свой позор, чтобы увидела, как ничтожен тот человек, которого она предпочла мне и которому отдала свою любовь, не дождавшись меня. Она смотрела на меня совершенно равнодушно, как будто все это не имело к ней никакого отношения. Потом встала, и я глянул на нее, надеясь выследить на ее лице признаки радости от того, что это ее ничтожество с моей помощью благополучно излечилось, но не увидел никаких следов этой радости, как не видел никаких следов беспокойства раньше, когда рассказывал ей о его болезни.

Через два-три дня застрявшее во мне жало притупилось и перестало меня мучить. Я занимался своими больными, много беседовал с сестрами, а сразу после работы возвращался к жене. Иногда я просил ее почитать мне какую-нибудь из ее книг, и она соглашалась и читала, а я сидел, и смотрел на нее, и говорил себе: вот лицо, при виде которого разглаживаются морщины и исчезает раздражение. И я проводил умиротворенно рукой по собственному лицу и продолжал смотреть. А иногда мы приглашали какого-нибудь приятеля на чашку кофе или на вечернюю трапезу. И говорили о том, о чем обычно говорят в этих случаях люди, и я понимал, что есть на свете и что-то другое, не только проблемы с женами. И не раз засыпал с чувством удовлетворения и даже воодушевления.

В какую-то из этих ночей тот человек явился мне во сне, и его лицо показалось мне слегка болезненным, а слегка – даже и симпатичным. Мне было стыдно, что я плохо думал о нем, и я решил на него не сердиться. Тогда он наклонился надо мной и произнес: «Чего ты от меня хочешь, почему ты желаешь мне зла, ведь это она меня изнасиловала».

На следующий день у нас ужинали двое наших знакомых, муж и жена, приятные нам обоим. Он – из-за его замечательных достоинств, она – из-за ее сияющих синих глаз под высоким лбом, который вызывал ошибочное представление о большом уме, золотых локонов, вздрагивавших на милой головке, и хрипловатого голоса – голоса женщины, которая подавляет свои желания. Мы просидели часа три и не заметили, как пролетело время. Он рассказывал о текущих делах, а она помогала ему струившимся из глаз синим сиянием.

Когда они ушли, я сказал жене:

– Я хочу рассказать тебе свой сон.

– Сон? – удивилась она, грустно посмотрела на меня и снова повторила: – Сон? – потому что не в моих привычках было рассказывать свои сны, да я, кажется, за все эти годы ни одного сна и не видел.

Я сказал:

– Да, мне приснился сон, – и когда я произнес эти слова, у меня вдруг защемило сердце.

Жена села и подняла на меня глаза. Я встал и рассказал ей свой сон. У нее начали трястись плечи и задрожало все тело. И вдруг она протянула руки, охватила мою шею и обняла меня, и я тоже обнял ее, и так мы стояли, обнявшись, в любви, и в близости, и в сострадании. И все это время тот человек стоял перед моими глазами и я слышал, как он говорит: «Почему ты желаешь мне зла, чего ты от меня хочешь, ведь это она меня изнасиловала».

Я сбросил ее руки со своей шеи, и безмерная печаль заполнила мою душу. Я лег и думал обо всем – думал тихо и покойно, пока не уснул.

Наутро мы встали и вместе позавтракали. Я смотрел на жену и видел, что лицо у нее такое же, как всегда, и был благодарен ей, что она не держит на меня обиду за вчерашнее. В эту минуту в моей памяти встали все те страдания и муки, которые я причинил ей со дня нашей свадьбы, и то, как я непрерывно точил ее душу, и обижал, и оскорблял ее, и как она молча все это переносила. Сердце мое разрывалось от любви и нежности к этой несчастной женщине, и я поклялся покончить с этим навсегда и отныне относиться к ней только по-доброму. И так оно и было – день, и второй, и третий.

11

И я уже думал, что все у нас идет на лад. А на самом деле ничего не исправилось. В тот день, когда я достиг мира с самим собой, спокойствие ушло от меня другими путями. Хотя все мои старания были только ради Дины, она начала вести себя так, будто я стал ей совершенно чужим. Какой бы бесчувственной ни была эта женщина, в конце концов она все же почувствовала.

Как-то раз она мне вдруг сказала:

– Как хорошо было бы, если б я умерла.

– Почему?

– Почему, ты спрашиваешь? – И в уголках ее рта родилось что-то вроде горькой усмешки, которая заставила мое сердце дрогнуть.

– Не болтай глупости, – грубо сказал я.

Она вздохнула.

– Увы, друг мой, я не глупа.

– Ну, тогда, значит, глуп я, – сказал я.

– И ты, ты тоже не глуп, друг мой, – сказала она.

Я крикнул:

– Так чего же ты от меня хочешь?

– Чего я хочу? – переспросила она. – Я хочу того же, чего хочешь ты.

Я досадливо махнул рукой и сказал:

– Я ничего не хочу.

Она посмотрела на меня:

– Значит, ты не хочешь ничего? В таком случае, все в порядке.

– В порядке? – спросил я с недобрым смешком.

– Не нравится мне твой смех, друг мой, – сказала она.

– А что мне еще делать?

– Сделай то, что ты хотел сделать.

– То есть?

– Зачем мне повторять то, что ты и сам знаешь.

Я сказал:

– Я не знаю, что именно я знаю. Но если ты это знаешь, так скажи мне.

– Развод, – прошептала она.

Я сказал в сердцах:

– Ты хочешь принудить меня дать тебе развод?

Она покачала головой:

– Если тебе нравится считать, что я хочу тебя принудить, я не буду возражать.

Я спросил:

– Что это значит?

– Зачем нам возвращаться к тому, что уже не требует возвращения? – сказала она. – Сделаем то, что предписано нам свыше.

Я сказал с насмешливым раздражением:

– Тебе даже небеса открыты – ты в них читаешь как по писаному. Я, знаешь ли, врач, и я не верю ничему, кроме того, что видят мои глаза. Ты же, сударыня, знаешь, что написано в небесах. Кто это научил тебя такой премудрости, уж не тот ли мерзавец?

– Замолчи, – ответила Дина, – пожалуйста, замолчи.

Я спросил:

– Почему ты сердишься, что я такого сказал?

Она встала и вышла в другую комнату, и я услышал, как она запирает дверь.

Я подошел к двери и попросил ее открыть мне, но она не отозвалась.

Я сказал:

– Хорошо, я ухожу и оставляю дом в твоем распоряжении, ты не должна запираться.

Она по-прежнему не отвечала, и я начал бояться, не взяла ли она снотворное и не хочет ли она, не дай Бог, покончить с собой. Я стал просить и умолять, но дверь не открылась. Тогда я попытался заглянуть через замочную скважину, и сердце мое при этом отбивало один глухой удар за другим, как у душегуба. Так я стоял перед закрытой дверью, пока не наступил вечер и в комнате потемнели стены.

С темнотой она вышла из своей комнаты, бледная, как смерть. Я взял ее руки в свои и почуял мертвенный холод, от которого заледенели и мои руки. Она не вырвала своих рук, как будто они уже ничего не чувствовали.

Я положил ее на кровать, дал успокоительное и не отходил от нее, пока она не заснула. Я смотрел на ее лицо, в котором не было ни изъяна, ни упрека, и говорил себе, как прекрасен тот мир, в котором пребывает сейчас эта женщина, и как тяжела та жизнь, которой мы живем. Я наклонился, чтобы поцеловать ее. Она отвернулась. Я спросил: «Ты что-то сказала?» Она ответила: «Нет». Не знаю уж, почувствовала она мое присутствие или говорила сквозь сон. Все во мне опустилось, и я больше не приближался к ней. Но всю ночь просидел рядом.

Наутро я пошел на работу и вернулся в полдень. Из благоразумия или по другой причине я не стал напоминать ей о вчерашнем. И она тоже не вспомнила. Ни в этот день, ни на следующий, ни на третий. Я надеялся, что все вернулось к прежнему состоянию. В то же время я понимал, что если сам я и хочу забыть, то она не забывает.

Спустя несколько дней ее лицо ожило, а ее привычки стали другими. Раньше она встречала меня у входа в дом, а теперь перестала. Иногда она оставляла меня и куда-то уходила, иногда я приходил и не заставал ее.

В эти дни исполнилось три года нашей помолвки. Я сказал:

– Давай отпразднуем и поедем туда, куда мы поехали тогда.

Она сказала:

– Это невозможно.

– Почему?

Оказывается, она должна идти в другое место. Я спросил:

– Извини, но куда это ты идешь?

Она сказала:

– У меня есть на попечении больная.

Я спросил:

– Что вдруг?

Она сказала:

– Не все, что человек делает, он делает вдруг. Я уже давно пришла к мысли, что должна работать и вообще что-то делать.

Я спросил:

– Разве тебе не достаточно, что я работаю и что-то делаю?

Она сказала:

– Раньше было достаточно, а теперь нет.

– Почему?

– Почему? Если ты сам не понимаешь, я не смогу тебе объяснить.

Я спросил:

– Неужели это так сложно, что ты не в состоянии мне объяснить?

Она сказала:

– Нет, объяснить не трудно, но я сомневаюсь, сумеешь ли понять.

– Почему?

– Потому что я хочу зарабатывать себе на жизнь.

Я спросил:

– Разве у тебя так мало средств дома, что ты должна искать заработок в другом месте?

Она сказала:

– Сегодня у меня есть средства, но кто знает, что будет завтра.

Я спросил:

– С чего это вдруг?

Она сказала:

– Я уже тебе сказала, что ничего не происходит вдруг.

Я сказал:

– Я не понимаю, что ты говоришь.

Она сказала:

– Ты прекрасно понимаешь, ты только говоришь, что не понимаешь.

Я в отчаянии покачал головой:

– Ладно, пусть будет так.

Она сказала:

– Но это действительно так.

Я сказал:

– Эта твоя диалектика мне чужда.

Она сказала:

– Она чужда тебе и не близка мне. И поэтому нам лучше молчать. Ты делай свое, а я буду делать свое.

Я сказал:

– Что я делаю, я знаю, а вот что хочешь делать ты, не знаю.

Она сказала:

– Если не знаешь сегодня, узнаешь завтра.

В этих своих начинаниях она, однако, не преуспела. А если преуспела, то ничего на этом не заработала. Она ухаживала за парализованной девушкой, дочерью бедной вдовы, и не брала плату за свою помощь. Напротив, она сама помогала этой вдове деньгами, а девушке покупала цветы. За время этой работы она так устала, что выглядела, как больная. Теперь она сама нуждалась в уходе, нечего было и говорить об уходе за другими. Однажды я спросил ее:

– И до каких пор ты собираешься опекать эту девушку?

Она посмотрела на меня и сказала:

– Ты спрашиваешь меня как врач?

Я спросил:

– Какая разница, как врач или как муж?

Она сказала:

– Если ты спрашиваешь как врач, то я не знаю, что ответить, а если ты спрашиваешь из других соображений, то я не вижу надобности отвечать.

Я сделал вид, будто принял это за шутку, и засмеялся. Она повернулась ко мне спиной и вышла из комнаты. Смех сразу замер на моих губах и больше уже не вернулся.

Я сказал себе: «Это она под настроение, переживем и это». И в то же время я понимал, что мои надежды тщетны. Я вспомнил, как впервые мы заговорили о разводе и как она сказала, хочет она или не хочет, но сделает все, что я захочу, только бы облегчить мои страдания, пусть даже с помощью развода. А сейчас, признал я поневоле, у нас уже нет иного выхода, кроме развода.

Едва лишь эта мысль пришла мне в голову, я стал гнать ее, как гонит человек мысль о непосильной задаче. Но права была Дина, когда говорила, что нам не миновать того, что предписано свыше. Прошло еще немного времени, и я увидел и понял то, чего не видел и не понимал раньше. Я сразу же решил освободить Дину. Детей у нас не было, потому что я всегда боялся, что они будут похожи на того человека. Я привел в порядок наши дела и дал ей развод.

И мы разошлись – так, как это обычно выглядит со стороны. Но в моем сердце, друг мой, в моем сердце по-прежнему живет та улыбка на ее губах и та темная синева в ее глазах, которую я когда-то увидел впервые. И порой по ночам я поднимаюсь на постели, как те больные, за которыми она ухаживала, и так же протягиваю к ней обе руки, и так же зову: «Ко мне, сестричка, ко мне…»

С квартиры на квартиру

Зимние дни прошли безрадостно. Не успевал я справиться с одной болезнью, как наваливалась другая. Врач стал постоянным гостем в моем доме. Каждые два-три дня он навещал меня для очередного обследования. Щупал пульс, выписывал лекарства и менял диагнозы на диагнозы и рекомендации на рекомендации. Все свое время я тратил на то, чтобы выполнять его указания, и дом мой наполнился всевозможными снадобьями, омерзительный запах которых был чуть не в шестидесятую от запаха смерти[3]3

По древнееврейским религиозным законам, доля примеси больше одной шестидесятой делает всё целое подобным этой примеси.

[Закрыть].

Я чувствовал, что силы мои на исходе. Губы потрескались, горло хрипит, язык обложен, а органы речи подчиняются не моей воле, а воле моего кашля. Я был в отчаянии. К счастью, врач мой не отчаивался и все так же энергично продолжал находить симптомы и менять названия моих болезней. Впрочем, улучшения все равно не наблюдалось.

Тем временем холодные зимние дни миновали. Солнце что ни день вставало чуть раньше и заходило чуть позже. Небо привечало землю, а земля привечала людей, выталкивая из себя бутоны и соцветия, травы и колючки. Появились овцы и разбрелись по всем полям до горизонта, и детские глаза жадно выглядывали из каждого дома и каждой хибары. Пара птиц спустилась на соседнее дерево с листиками и соломинками в клювах и принялась щебетать и прыгать с дерева на мое окно и с окна на дерево, устраивая себе летнее жилье. Свежий ветер повеял в мире, и мир начал выздоравливать от зимних болячек. Мое тело тоже расслабилось. Мне стало легче и спокойней. Даже у моего врача поднялось настроение. Его инструменты уже не были теперь такими тяжелыми, и сам он стал легким и веселым. Входя, говорил: «Ну, вот и весна пришла», – и открывал окно, одновременно извлекая из чемоданчика два-три очередных пузырька и не обращая внимания, если какие-то из них падали и разбивались. И хотя он все еще осматривал меня перед тем, как выписать лекарство, но одновременно торопился записать на бумажке очередное женское имя. Эту бумажку он потом клал в карман или закладывал на ремешок часов на левой руке. Наконец, несколько дней спустя, он разрешил мне встать, но на прощанье настоятельно посоветовал поменять место жительства и сменить воздух – к примеру, переселиться на равнину, в Тель-Авив, и наслаждаться там морским ветерком.

Когда подошли «дни продления»[4]4

«Дни продления» – во времена британского правления в Палестине (1920–1947) менять съемное жилье или продлевать его аренду разрешалось только в определенное время.

[Закрыть] и я вынужден был покинуть квартиру, которую снимал, я решил переехать на побережье. Я сказал себе: перемена места – перемена судьбы. Может быть, море действительно поможет мне вернуть здоровье.

Комната, которую мне удалось снять в Тель-Авиве, была узкой и низкой, и ее окна выходили на улицу, где было полно прохожих и множество лавочек, торговавших газировкой и мороженым. И еще одна беда была там – автобусная остановка, которая шумела весь день и не знала отдыха ночью. С пяти утра и до часу ночи приходили и уходили автобусы, а также всевозможные иные движущиеся механизмы, одни на двух, другие на четыре колесах. И даже когда сам этот рев и шум уже прекращался и все лавки мороженого и газировки закрывались тоже, из моей комнаты все еще продолжало громыхать эхо недавнего грохота словно из медного котла, – бросили в него камень, и вот его стенки всё продолжают и продолжают звенеть, хотя где уже тот брошенный камень. И всю ночь я вздрагивал во сне от бульканья газированной воды и громыханья тяжелых колес, будто все продавцы газировки собрались в стенах моей комнаты, а все автобусы города катятся по крыше моего дома. Хотя вполне возможно, что это было не эхо шума, а настоящий шум, только не от автобусов, а от уборщиков на улицах, которые, как известно, делают свое дело по ночам, когда люди спят; что же до бульканья воды, то, может быть, это мой сосед возвращался с вечеринки и открывал кран, а мне казалось, что это продавцы наливают стаканы своим покупателям.

Вот так проходила моя жизнь – ночи без сна и утра без сновидений. А если я сам, в отчаянии, отказывался от попытки заснуть и хотел просто полежать в предутренней тишине, тут же появлялись на улице продавцы рыбы и принимались громко выкрикивать свой товар, а за ними приходило солнце и превращало мою комнату в пылающий ад.

Из-за того, что я никогда не высыпался как следует, мне совсем не удавалось воспользоваться теми радостями жизни, которые приуготовлены созданиям Божьим в приморском городе. По утрам я тащился к морю и начинал там раздеваться, но по дороге уставал так, что никак не мог раздеться до конца. Снимал одну туфлю и не имел сил снять другую. А морские волны все бежали мне навстречу, то ли призывая окунуться, то ли желая прогнать меня с берега. Кончалось тем, что я возвращался домой еще более усталым, чем вышел. Друзья мои уже начали тревожиться и говорить: «Брось ты свою квартиру, иначе это добром не кончится». И в меру своего воображения рисовали мне все те ужасы, которые подстерегают человека, живущего в такой дыре. Одни говорили со мной спокойно, другие рассказывали о неприятностях, которые пережили сами. И насколько у меня еще оставалась способность соображать, я понимал, что они правы и мне следует покинуть это место. Но ведь не всякое понимание ведет к действию. Вот и я продолжал оставаться на той же квартире. Пока не пришла новая беда.

Что за беда? Ребенок был у хозяина квартиры, несчастный ребенок, в тельце которого собрались, казалось, все возможные болячки. До моего появления в этом доме он жил у своей бабки, но, когда я сюда въехал, мать забрала его домой. То ли потому, что скучала по сыну, то ли моей квартирной платы ей оказалось достаточно, чтобы самой содержать ребенка. Не знаю, хорошо ли ему жилось у бабки, но у матери ему явно хорошо не было. Она была общественная активистка, то есть занималась нуждами других людей, и для собственного сына ей не хватало времени. Каждое Божье утро она выносила его из дома, совала в руку помидор или бублик, целовала в губки, наставляла, что делать и чего не делать, и убегала по своим делам, а поскольку отец ребенка тоже был отчасти занят поисками заработка, то и у него недоставало времени для ухода за сыном. И вот ребенок лежал на пороге, и лизал грязную землю или же выколупывал известку из стен и совал ее в рот. Но ведь мать оставляла ему еду, не так ли? Верно, оставляла, однако людям с рождения свойственно искать то, чего у них нет, и несвойственно довольствоваться тем, что у них есть. И каждый раз, когда я проходил мимо, он протягивал ко мне свои худенькие ручки и цеплялся за меня и не отпускал, пока я не брал его на руки и не покачивал туда-сюда. Что побуждало его тянуться ко мне? Я ведь к нему нисколько не тянулся. С детьми я веду себя точно так же, как с их родителями. Если они мне нравятся, я сближаюсь с ними, если не нравятся – держусь от них подальше. Много лжи способно придумать человеческое сердце, и я тоже не свободен от этого, но одним могу похвалиться – детей я не обманываю.

Вот так оно днем. Еще тяжелее ночью. С той минуты, как мальчика укладывают, и до той минуты, когда его поднимают, он непрерывно кричит и плачет, прекращая плакать только для того, чтобы застонать. А когда он не плачет и не стонет, это тяжелей всего, потому что кажется, что он, не дай Бог, умер. Я говорю себе: «Встань, разбуди его родителей». Но не успеваю я встать, как снова раздается плач или стон. Как все люди, я не люблю ни плач, ни стоны, но тут я предпочитал его стоны и крики любым музыкальным звукам, потому что они убеждали меня, что он еще жив.

Короче говоря, этот ребенок привязался ко мне – быть может, потому, что отец и мать не занимались им, а он жаждал общения с людьми, а быть может, потому, что я его качал и подбрасывал на руках. Так или иначе, он не давал мне переступить через порог, пока я не брал его на руки. А когда я брал его на руки, он протягивал пальцы к моим глазам и улыбался. Весь день на его лице не было улыбки – кроме той минуты, когда он тыкал пальцами в мои глаза. Отец и мать не раз пытались остановить его, восклицая: «Бобби, нельзя так делать, Бобби, нельзя!» Но по их лицам видно было, что они радуются сообразительности своего отпрыска. Меня же, у которого не было никаких оснований радоваться его поведению, оно лишь удивляло: почему этот ребенок, который ленится поднять ручонку, чтобы прогнать мух и комаров, ползающих по ранам на его тельце, становится такими проворным, едва лишь видит мои глаза?

Попробовал и я вести себя с умом. Собираясь выйти, я начинал прежде всего проверять, где Бобби. Если он лежал на пороге, я оставался в своей комнате. Но поскольку моя комната не была приспособлена для того, чтобы в ней долго оставаться, мне приходилось в конце концов выходить. А как только я выходил, Бобби лез на меня с удвоенной страстью и не оставлял мою штанину до тех пор, пока я не поднимал его и не начинал раскачивать. И все то время, что я его раскачивал, он тыкал мне пальцы в глаза и улыбался. А стоило мне поставить его на землю, он кричал: «Дяй-дяй, дай-дай», – что, наверно, на его языке означало: «Дядя-дядя, давай-давай». Интересно, кто придумал эту рифму – он сам или воспитательница в детском саду? Скорее всего, эти бессмысленные сочетания звуков принадлежали воспитательнице. Человека отличает от животного речь, но, видимо, все, что даровал нам Господь, требует исправления, ибо наши воспитательницы только и знают, что нас поправлять. И поскольку Бобби просил еще, я снова брал его на руки и качал, а он снова тыкал мне пальцами в глаза и кричал: «Бобби, Бобби!» Он видел в моих глазах свое отражение и хотел извлечь его оттуда.

Когда на человека наваливаются страдания, он начинает проверять свои поступки. Если это человек скромный и самокритичный, он обвиняет в ошибках себя, если же он не скромный и не самокритичный, то обвиняет других. Если он деятелен, то старается преодолеть беду действием, а если он склонен к рефлексии, то ждет, пока беда пройдет сама собой. И иногда бывает так, что она действительно проходит, а иногда приходит другая и заставляет забыть первую. Я же, не достигший уровня людей скромных и лишенный активности людей деятельных, просто сидел и задавался вопросом, зачем люди делают порог у дома. Не было бы этого порога, ребенок не лежал бы там, и я бы не натыкался на него всякий раз, выходя.

Выше я уже упоминал своих друзей, но сейчас, в силу их доброго отношения ко мне, упомяну снова. Вначале они, как я уже сказал, предостерегали меня. Но когда их предостережения сбылись, они начали говорить со мной, как говорят с больным, объясняя мне, что первейшая из потребностей человека – это хорошая квартира, тем более для человека, который приехал подлечиться. Но поскольку мне трудно было менять квартиру, я пытался оправдать себя словами Талмуда: «Да не сменит человек никогда свое жилище». А мои друзья отвечали на это: Талмуд Талмудом, а мы снимем тебе другую комнату. Но сказать легче, чем сделать, не говоря уже о том, чтобы проявить настоящую дружбу, и поскольку дела обстоят именно так, я по-прежнему оставался на том же месте.

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?