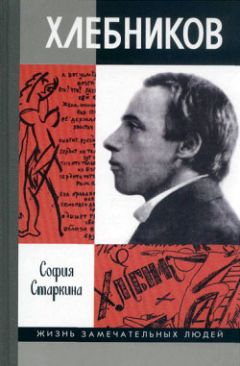

Текст книги "Велимир Хлебников"

Автор книги: София Старкина

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 5 (всего у книги 25 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]

В это же время попытку организационно оформить «левый фланг» художников предпринимает Николай Иванович Кульбин – чрезвычайно примечательная фигура тех лет. Он был приват-доцентом Военно-медицинской академии, врачом Главного штаба и в то же время художником-футуристом, организатором немалого числа «левых» выставок. Многие называли его «сумасшедшим доктором». Позднее Кульбин много сделает для Хлебникова: благодаря его содействию Хлебников получит отпуск из армии во время Первой мировой войны.

В марте 1909 года Кульбин организовал большую выставку под названием «Импрессионисты» с участием будущих членов «Союза молодежи» Михаила Матюшина и Елены Гуро. Среди экспонентов были также Борис Григорьев и Василий Каменский. Одновременно с этим в марте – апреле состоялась выставка «Венок – Стефанос», ядро которой составляли братья Владимир и Давид Бурлюки. На этой выставке с Бурлюками познакомился Василий Каменский, приобретший уже широкий круг знакомств в художественном мире. Картины, представленные на этих выставках, противоречили обывательскому здравому смыслу и хорошему вкусу, а также «аполлоновскому» пониманию красоты. Устроители, в том числе Кульбин, пытались объяснить публике свою живопись. «Мы, художники-импрессионисты, – говорил Кульбин, – даем на полотне свое впечатление, то есть импрессио. Мы видим именно так, и свое впечатление отражаем на картине, не считаясь с банальным представлением других о цвете тела. В мире все условно. Даже солнце одни видят золотым, другие – серебряным, третьи – розовым, четвертые – бесцветным. Право художника видеть как ему кажется – его полное право».[30]30

Цит по: Каменский В. Путь энтузиаста. Пермь, 1968. С. 85.

[Закрыть]

Но критики, пришедшие на выставку, негодовали.

«Чуковский, – вспоминает Каменский, – рассматривая картины, положительно веселился, выкрикивая тоненьким тенорком:

– Гениально! Восхитительно! Зеленая голая девушка с фиолетовым пупом – кто же это такая? С каких диких островов? Нельзя ли с ней познакомиться?

…Брешко-Брешковский спрашивал:

– Но почему она зеленая? С таким же успехом ее можно было сделать фиолетовой, а пуп зеленым? Вышло бы наряднее.

– Это утопленница, – тенорил Чуковский».

Василий Каменский впервые увидел на этой выставке мясистого, краснощекого Давида Бурлюка.

«<Бурлюк> смотрел в лорнет то на публику, то на картину, изображающую синего быка на фоне цветных ломаных линий вроде паутины, и зычным, сочным баритоном гремел:

– Вас приучили на мещанских выставках нюхать гиацинты и смотреть на картинки с хорошенькими, кучерявыми головками или с балкончиками на дачах. Вас приучили видеть на выставках бесплатное иллюстрированное приложение к „Ниве“.

– Кто приучил? – крикнули из кучи.

– Вас приучили, – продолжал мясистый оратор, – разные галдящие бенуа и брешки-брешковские, ничего не смыслящие в значении искусства живописи.

Брешко-Брешковского передернуло:

– Вот нахальство! Оратор горячился:

– Право нахальства остается за теми, кто в картинах видит раскрашенные фотографии уездных городов и с таким пошляцким вкусом пишет о картинах в „Биржевках“, в „Речи“, в зловонных „петербургских газетах“.

Брешко-Брешковский убежал с плевком:

– Мальчишки в коротеньких курточках! Нахалы из цирка! Маляры!

Оратор гремел:

– А мы, мастера современной живописи, открываем вам глаза на пришествие нового, настоящего искусства. Этот бык – символ нашего могущества, мы возьмем на рога этих всяких обывательских критиков, мы станем на лекциях и всюду громить мещанские вкусы и на деле докажем правоту левых течений в искусстве».[31]31

См.: Каменский В. Путь энтузиаста. С. 84–86.

[Закрыть]

С той поры Каменский стал с Бурлюком неразлучен. Хлебников же всех этих бурных событий не застал. Он вернулся в Петербург в мае 1909-го, когда сезон уже кончался. Возможно, приезд был связан с университетскими делами, но экзаменов в эту сессию он опять не держал, хотя плату за обучение внес. В этот раз ему удалось встретиться с Вячеславом Ивановым, который «весьма сочувственно», по выражению Хлебникова, отнесся к его начинаниям. Занятия в Академии стиха закончились, тем не менее отношения Хлебникова с Ивановым в этот краткий приезд развивались очень бурно. Канва событий такова: Хлебников появился на «башне» в конце мая. 3 июня Иванов посвящает ему стихотворение «Подстерегателю». 10 июня Хлебников пишет Иванову письмо, к которому прилагает только что написанный рассказ «Зверинец», и в тот же день уезжает обратно в Святошино.

«Зверинец» – удивительно сделанное произведение, стоящее на границе стиха и прозы. Читая его, вспоминаешь древние священные книги, ритмизованную прозу Ницше, произведения Уитмена. Издатели произведений Хлебникова до сих пор точно не решили, что же это – стихи или проза:

«О, Сад! Сад!

Где железо подобно отцу, напоминающему братьям, что они братья, и останавливающему кровопролитную свалку.

Где орлы сидят подобные вечности, оглавленной все еще лишенным вечера днем.

Где лебедь подобен весь зиме, а клюв – осенней роще.

Где лишь испуг и испуг олень, цветущий широким камнем.

Где военный с выхоленным лицом бросает тигру земли только потому, что тот величествен.

Где красивый синейшина роняет хвост, подобный Сибири, видимой с камня во время изморозков, когда золото пала и лиственей вделано в зеленый и синий местами бор, а на все это кинута тень бегущих туч; сам же камень подобен во всем туловищу птицы.

Где смешные рыбокрылы чистят друг друга с трогательностью старосветских помещиков.

Где в павиане странно соединены человек и собака.

Где верблюд знает сущность буддизма и затаил ужимку Китая.

Где в лице, окруженном белоснежной бородой, и с глазами почтенного мусульманина, мы чтим первого махаметанина и впиваем красоту Ислама.

Где низкая птица влачит за собой златовейный закат, которому она умеет молиться.

Где львы встают и устало смотрят на небо.

Где мы начинаем стыдиться себя и начинаем думать, что мы более ветхи, чем раньше казалось…»[32]32

Этот первоначальный вариант, посланный в письме Вяч. Иванову, был переработан В. Хлебниковым в 1910 г. Текст опубликован в сборнике «Садок судей» (1910). В 1911 г. автор вновь перерабатывает этот текст, окончательный вариант опубликован в 1940 г. в «Неизданных произведениях».

[Закрыть]

За две недели Иванов и Хлебников узнали друг друга, поняли друг друга и раскрылись друг другу так, будто близкое общение и дружба между ними продолжались по крайней мере несколько лет. Надо полагать, юный поэт высказал тогда мэтру то, что прочие посетители «башни» поняли гораздо позже. Неоднократно бывший председателем на «башенных» заседаниях философ Николай Бердяев говорил об Иванове так: «Это был самый замечательный, самый артистический позер, какого я в жизни встречал, и настоящий шармер… В. Иванов был незаменимым учителем поэзии. Он был необыкновенно внимателен к начинающим поэтам. Он вообще много возился с людьми, уделял им много внимания. Дар дружбы у него был связан с деспотизмом, с жаждой обладания душами… Его пронизывающий змеиный взгляд на многих, особенно на женщин, действовал неотразимо. Но в конце концов люди от него уходили. Его отношение к людям было деспотическое, иногда даже вампирическое, но внимательное, широкоблагожелательное».[33]33

Бердяев Н. Самопознание. М., 1991. С. 139.

[Закрыть] Эта мысль присутствует и в мемуарах Андрея Белого, и в мемуарах Анны Ахматовой. Как бы в ответ на подобные упреки Иванов говорит Хлебникову:

Нет, робкий мой подстерегатель,

Лазутчик милый! Я не бес,

Не искуситель – испытатель,

Оселок, циркуль, лот, отвес.

Измерить верно, взвесить право

Хочу сердца – и в вязкий взор

Я погружаю взор, лукаво

Стеля, как невод, разговор.

И, совопросник, соглядатай,

Ловец, промысливший улов,

Чрез миг – я целиной богатой,

Оратай, провожу волов:

Дабы в душе чужой, как в нови,

Живую взрезав борозду,

Из ясных звезд моей Любови

Посеять семенем – звезду.

Хлебников, уезжая в Святошино, пишет Иванову:

«Знаете: я пишу вам только чтобы передать, что мне отчего-то грустно, что я непонятно, через 4 ч<аса> уезжая, грущу и что мне как чего-то вещественного жаль, что мне не удалось, протянув руку, сказать „до свидания“ или „прощайте“ В<ере> К<онстантиновне> и др. членам в<ашего> кружка, знакомством с которым я так дорожу и умею ценить.

Я увлекаюсь какой-то силой по руслу, которого я не вижу и не хочу видеть, но мои взгляды – вам и вашему уюту.

Я знаю, что я умру лет через 100, но если верно, что мы умираем начиная с рождения, то я никогда так сильно не умирал, как в эти дни. Точно вихрь отмывает корни меня от рождающей и нужной почвы. Вот почему ощущение смерти не как конечного действия, а как явления, сопутствующего жизни в течение всей жизни, всегда было слабее и менее ощутимо, чем теперь».

Несмотря на эту новую дружбу, Хлебников уезжает. Из Святошина он пишет письмо В. Каменскому в Пермь, причем свое настроение в начале лета называет настроением «велей злобы» на тот мир и тот век, в который он заброшен «по милости благого провидения». Вновь, как и в предыдущем письме, он сообщает Каменскому о своих грандиозных замыслах (задумал «сложное произведение» «Поперек времен»), из написанных вещей упоминает «Внучку Малуши», которой недоволен. Шуточная поэма «Внучка Малуши» – то, что вышло из замысла, обещанного Каменскому («Жизнь нашего времени, связанная в одно с порой Владимира Красное Солнышко»). Других написанных произведений Хлебников не упоминает. Это лето не было для него плодотворным.

Из других событий лета 1909 года надо отметить его страстный отклик на обвинения Алексея Ремизова в плагиате. Начало этой травли было положено газетой «Биржевые ведомости». Газетные критики обвинили Ремизова в том, что он публикует под своим именем русские народные сказки. Ремизову пришлось объяснять газетчикам, что такое литературная обработка.

«Пусть Ал<ексей> Мих<айлович> помнит, – пишет Хлебников Каменскому, – что каждый из друзей гордо встанет у барьера защищать его честь и честь вообще русского писателя». Хлебников описывает реакцию киевской общественности на это событие: «Зная, что обвинять создателя „Посолонь“ в воровстве – значит совершать что-то неразумное, неубедительное на злостной подкладке, я отнесся к этому с отвращением и презрением. Но я был изумлен, что окружавшие меня, считавшие себя передовыми и умными людьми, слепо поверили гнусной заметке. Правда, появилась позднее заметка, но все же удар по лицу российского писателя есть. На писателя падает, как гром, обвинение грязного листка в плагиате, и писатели шарахаются, как бараны от звука бича, а писатель смиренно, чуть ли не в коленопреклоненной позе молит не бить по другой. Это же бесчестье! Это ли не бесчестье? Я не могу позволять тем, кому я дарю дружбу, безнаказанно давать себя оскорблять.

Честь должна быть смыта. Если Алексей Михайлович не хочет гордо искать удовлетворения, то он должен позволить искать удовлетворения его друзьям. Мы должны выступить защитниками чести русского писателя, этого храма, взятого на откуп, – как гайдамаки – с оружием в руках и кровию. К черту третейские суды, здесь нужны хмель и иное пламя».

Но Ремизов этой услугой не воспользовался. Отчасти ремизовская интерпретация отношений с Хлебниковым содержится в романе «Крестовые сестры», где они спроецированы на отношения Маракулина и Плотникова.

В сентябре дачный сезон заканчивается, родственники разъезжаются. Рябчевские возвращаются в Одессу, туда же едет Александр (он поступил на естественное отделение физико-математического факультета Новороссийского университета в Одессе). Родители переезжают в город Лубны Полтавской губернии, а сам Хлебников возвращается в Петербург. Хотя с естествознанием было покончено, с университетом он не порывает. Возможно, одной из причин было то, что отец (несмотря на тяжелое материальное положение семьи) продолжал присылать деньги, пока сын «учился». Владимир Алексеевич Хлебников получал пенсию сто пятьдесят шесть рублей в месяц. Для содержания семьи и обучения четверых детей этого было очень мало. Виктору высылалось не менее тридцати рублей в месяц. Плата за обучение в университете составляла пятьдесят рублей в год. Поэтому вскоре Владимиру Алексеевичу пришлось снова искать службу. Отца угнетало то, что уже выросшие дети продолжали требовать денег и жили не так, как хотели бы родители.

Александр как мог утешал отца и выгораживал брата. Он писал домой: «Судя по маминому письму, вы смотрите на настоящее положение вещей несколько трагически. Как мне кажется, – это напрасно. Материальное положение наше вовсе не плохо. А если вы огорчаетесь, смотря на Витю и на Веру, а втайне и на меня, то этому тем меньше основания. Каждый человек при данных условиях, силе и характере поступает и живет, как ему кажется, наилучшим образом, и это действительно так. Конечно, монах с сожалением смотрит на мирянина и наоборот, и оба правы. Но правда у каждого временная, частичная, только их личная. Если даже жизнь маскарад, то не все ли равно, как пройти ее – арлекином или рыцарем».

Окончательно сделав выбор в пользу литературы, Хлебников решает уйти с физико-математического факультета. 17 сентября 1909 года, сразу по приезде в Петербург, он подал заявление о переводе на факультет восточных языков по разряду санскритской словесности. Нетрудно увидеть в этом решении следствие идей «всеславянского языка» и поисков «волшебного камня превращения всех славянских слов одно в другое». Вскоре он передумал и подал прошение о переходе «с того семестра естественного отделения физико-математического факультета, на котором я числюсь, на первый семестр историко-филологического факультета славяно-русского отделения».[34]34

ЦГИА. Ф. 14. Оп. 3. Д. 53212.

[Закрыть] В октябре это прошение было удовлетворено, но никаких экзаменов он на этом факультете также не держал, его зачетная книжка не содержит даже сведений о записи на лекции. Впрочем, можно предположить, что некоторые лекции он все же посещал. На историко-филологическом факультете преподавал Лев Владимирович Щерба. В 1909 году Щерба как раз был назначен хранителем Кабинета экспериментальной фонетики. В 1912 году он издал книгу «Русские гласные в качественном и количественном отношении», которую Хлебников неоднократно упоминает в годы, когда разрабатывает «азбуку ума». Ссылаясь на экспериментальные данные Щербы, Хлебников делает вывод о том, что «языки отличаются показателями степеней числа колебаний гласной», и предполагает объединить такого рода закономерности в своем итоговом произведении «Доски судьбы». Кафедрой общего языкознания заведовал Иван Александрович Бодуэн де Куртенэ. В 1914 году Бодуэн де Куртенэ крайне неодобрительно отозвался о футуристическом движении в статьях «Слово и „слово“», «К теории „слова как такового“ и „буквы как таковой“». Однако в 1909 году Хлебников, вероятно, посещал и его лекции по сравнительному языкознанию.

Осенью 1909 года Хлебников участвовал в Пушкинском семинарии профессора С. А. Венгерова. Вместе с Хлебниковым семинарий в тот год посещали его «башенные» знакомые С. Ауслендер, Н. Гумилёв и М. Гофман, но в сборнике «Пушкинист» 1914 года, где указаны все печатные произведения участников семинария, в том числе стихи Гумилёва, работы Хлебникова не упомянуты. Сборник вышел через два года после того, как прозвучал призыв футуристов сбросить Пушкина «с парохода современности», и современники в большинстве своем не поняли смысла этого выпада «против Пушкина».

Осень и начало зимы 1909/10 года стали для Хлебникова периодом наибольшего сближения с «башенным» кругом. Из посетителей и обитателей «башни» Хлебников сошелся, кроме Вячеслава Иванова, только с молодым немецким поэтом Иоганнесом фон Гюнтером и Михаилом Кузминым, которого называет своим учителем. Вот каким предстал Хлебников перед завсегдатаями «башни» по воспоминаниям Гюнтера: «Очень стройный, довольно крупный, белокурые волосы расчесаны на пробор; высокий могучий лоб. А под ним – пустые, прозрачно-голубые глаза чудака-сумасброда. Первое впечатление – бесцветное, ибо маленький рот с бледными, девственными губами почти ничего не произносил… Его попросили почитать. Он достал из кармана какие-то смятые листки и стал тихо читать – он вообще говорил очень тихо и сильно запинался; но то, что он прочел, настолько отличалось от символистской поэзии, что мы изумленно посмотрели друг на друга. Мы – это Вяч. Иванов и Кузмин, пригласившие меня послушать. Не символы, но и не социалистическая проповедь. Здесь были птицы, которым он сам давал видовые названия, были невероятные образы, но прежде всего интенсивные упражнения над языком, казавшиеся поначалу весьма произвольными, – своего рода игра, чтобы докопаться до корней слов. Сдержанная замкнутость Хлебникова вызывала порой тревожное чувство: этот молодой человек казался иногда не вполне нормальным. Мысль о том, что перед нами природный гений, не приходила нам в голову во время этой первой встречи… Иванов, опытный ревнитель муз, стал внушать Хлебникову, что ему следует еще много и систематически заниматься вопросами поэтической формы. Однако молодого человека это совсем не интересовало. За его запинающейся немотой скрывалась несгибаемая воля, не позволявшая ему сойти с избранного им пути. Когда уже поздно ночью Хлебников ушел, нам стало ясно, что мы встретились с весьма незаурядным человеком, чей путь будет не из легких. Похоже, он мечтал о каком-то литературном будущем, да и у нас сложилось о нем впечатление как об умном и образованном человеке. В остальном же он был скромен, немного застенчив, легко смущался и краснел, словно девушка, но был приветлив и хорошо воспитан».[35]35

И. фон Гюнтер и его воспоминания // Александр Блок: Новые материалы и исследования. М., 1993. С. 352 (Лит. наследство. Т. 92. Кн. 5).

[Закрыть]

Михаил Кузмин принял участие в молодом поэте. Сам Кузмин не так давно появился в литературных кругах Петербурга, но сразу же стал признанным мэтром в поэзии. Многие современники считали Кузмина демонической личностью. Иоганнес фон Гюнтер писал о нем: «Те, кто знает его портрет, писанный К. Сомовым, представляют его себе в виде денди и модерниста; а многие помнят другую карточку, на которой Кузмин изображен в армяке, с длинной бородой. Эстет, поклонник формы в искусстве и чуть ли не учения „искусства для искусства“ – в представлении одних, для других он – приверженец и творец нравоучительной и тенденциозной литературы. Изящный стилизатор, жеманный маркиз в жизни и творчестве, он в то же время подлинный старообрядец, любитель деревенской, русской простоты». На «башне» все считали, и небезосновательно, что Хлебников – его протеже. Сам Хлебников не возражал. «Я подмастерье знаменитого Кузмина. Он мой magister», – сообщает Хлебников брату. Тогда же он посвятил Кузмину стихотворение:

…Я думал о России, которая сменой тундр, тайги, степей

Похожа на один божественно звучащий стих,

И в это время воздух освободился от цепей

И смолк, погас и стих.

И вдруг на веселой площадке,

Которая на городскую торговку цветами похожа,

Зная, как городские люди к цвету падки,

Весело предлагала цвет свой прохожим, —

Увидел я камень, камню подобный, под коим пророк

Похоронен: скошен он над плитой и увенчан чалмой.

И мощи старинной раковины, изогнуты в козлиный рог,

На камне выступали; казалось, образ бога камень увенчал мой.

Среди гольцов, на одинокой поляне,

Где дикий жертвенник дикому богу готов,

Я как бы присутствовал на моляне

Священному камню священных цветов.

Свершался предо мной таинственный обряд.

Склоняли голову цветы,

Закат был пламенем объят,

С раздумьем вечером свиты…

Какой, какой тысячекост,

Грознокрылат, полуморской,

Над морем островом подъемлет хвост,

Полунеземной объят тоской?

Нарисовав эту грандиозную картину, Хлебников обращается к своему учителю:

Так, среди «Записки кушетки» и «Нежный Иосиф»,

«Подвиги Александра» ваяете чудесными руками —

Как среди цветов колосьев

С рогом чудесным виден камень.

Хлебников упоминает прозаические произведения Кузмина «Кушетка тети Сони», «Нежный Иосиф» и «Подвиги Великого Александра».

В дневнике Кузмина есть немало записей, относящихся к Хлебникову, например такая: «…в его вещах есть что-то очень яркое и небывалое». 20 сентября Кузмин пишет, что Хлебников «читал свои вещи гениально-сумасшедшие».[36]36

Цит. по: Парнис А. Е. Хлебников в дневнике М. А. Кузмина // Михаил Кузмин и русская литература ХХ века. Л., 1990.

[Закрыть]

На «башне» в это время сильны были оккультные увлечения и интерес к антропософии Рудольфа Штайнера. Когда Хлебников появился у Иванова, он еще застал там Анну Минцлову, главную проводницу оккультных идей. После смерти Лидии Зиновьевой-Аннибал эти идеи имели сильное влияние на Вячеслава Иванова. Увлечения оккультизмом не избежал практически никто из посетителей «башни», и можно только удивляться, как это удалось сделать Хлебникову. Показавшийся посетителям «башни» сначала «ужасной размазней», Хлебников на самом деле обладал очень сильным характером и несгибаемой волей.

На «башне» происходит посвящение Хлебникова в поэты. Начало новой жизни ознаменовано было переменой имени. Здесь он берет себе в качестве литературного псевдонима южнославянское имя Велимир.[37]37

О происхождении псевдонима В. Хлебникова см. также в работе: Шишкин А. Велимир Хлебников на «башне» Вяч. Иванова // Новое лит. обозрение. 1996. № 17. Интересно, что Хлебников часто писал свой псевдоним латиницей: Velimir.

[Закрыть] Впервые именем Велимир он подписался в письме Иванову еще в мае 1909 года. Хлебников становится членом только что основанной Академии стиха, или Общества ревнителей художественного слова. Учредителями Общества зарегистрировались И. Анненский, Вяч. Иванов, С. Маковский. В правление вошли И. Анненский, А. Блок, В. Брюсов, которого не было тогда в Петербурге, Е. Зноско-Боровский, Вяч. Иванов, М. Кузмин, С. Маковский. Деятельное участие принимал Н. Гумилёв. С октября занятия Академии стали проходить в редакции «Аполлона».

Расстановку сил и характер лекций в том семестре проясняет письмо Вячеслава Иванова Валерию Брюсову от 3 января 1910 года, где он просит прочесть обещанный курс лекций по теории стиха. Иванов пишет: «„Общество ревнителей художественного слова“ ждет тебя; тобою гордится как своим. Настоящий состав совета, который ведет „Общество“, его задачи и работы: ты, Зелинский (кооптированный на место И. Ф. Анненского), Блок, Кузмин и я. Маковский – „администратор“ – ведает „тело“ „Общества“, с своим помощником (секретарем редакции „Аполлона“). Выбирает новых членов Совет-администратор. Такова организация. Отделение от „Аполлона“ полное, в смысле организации и юридическом. Я читал в этом семестре о метафоре и символе (три вечера) и потом о внутренних формах лирики, именно о „reine Lirik“ и гимне. Анненский был прерван – преждевременной, горькой – смертью! – на начале серий: „Ритмы Пушкина и их судьба в нашей позднейшей лирике“. Зелинский в этом полугодии прочтет о законе клаузулы в прозаическом периоде и о элегическом ритме (дистихи) в антике и у нас. Твоего курса ждем с огромным интересом. Членов у нас мало – часто мы, кажется, преувеличиваем осторожность – что, впрочем, отнюдь не значит, что у нас литературная elite».[38]38

Валерий Брюсов. М., 1976. С. 523 (Лит. наследство. Т. 85).

[Закрыть] Однако Брюсов своего курса так и не прочитал.

Большое впечатление на Хлебникова произвели лекции Иннокентия Анненского. (В начале семестра Анненский прочитал лекцию «О поэтических формах современной чувствительности».) Той же осенью Анненский скоропостижно скончался. «Хлебников, говорят, в отчаянье», – записал в своем дневнике Кузмин после смерти Анненского.

Дела в Академии стиха – постоянная тема писем Хлебникова домой. «Я член „Академии стиха“, – пишет он отцу, – очень поглупел, два раза читал свои стихи на вечерах. Одна моя вещь будет напечатана в февральском номере „Аполлона“, другая драма, может, будет поставлена на сцене».

24 октября вышел первый номер «Аполлона». За день до этого Хлебников сообщал брату: «Мое стихотворение в прозе будет печататься в „Аполлоне“. И я делаю вид, что очень рад, хотя равнодушен». Стихотворение его в «Аполлоне» не появилось.

Рождение «Аполлона» знаменовало собой новый этап в развитии русской литературы: конец эпохи «Весов» и «Золотого руна», глубокий кризис символизма. «Аполлон» закладывал основы для последующего «преодоления символизма», хотя в то же время некоторых его авторов можно причислить к эпигонам символизма. То новое, что отстаивали поэты «Аполлона», было для Хлебникова еще более чуждым, чем символизм. Молодая редакция, в чьи руки практически сразу перешел журнал, – Кузмин, Гумилёв, Городецкий «преодолевали» символизм иначе, чем Хлебников. Их путь лежал к «прекрасной ясности», или кларизму, с апологией которого выступил Кузмин, к акмеизму, которые защищали Городецкий и Гумилёв.

Хлебников несколько раз читал свои стихи на вечерах, но восторга публики они не вызвали. В это время Хлебников переживает новый творческий подъем: он пишет поэму «Журавль» (на «башне» он читал «Журавля» и «Зверинец»), где впервые появляется тема восстания вещей, драму «Госпожа Ленин», большое количество мелких стихотворений. Многие произведения непосредственно связаны с «Аполлоном» и «башней». Это поэма «Передо мной варился вар…» – протокольное описание одной из сред на «башне», пьесы «Чертик», «Маркиза Дэзес», «Карамора № 2». Там выведены многие знакомые Хлебникова:

Свой взор струит, как снисходительный указ,

Смотрящий сверху Вячеслав.

Он любит шалости проказ,

От мудрой сухости устав.

Фамилия «Кузмин» зашифрована при помощи анаграммы:

Амизук прилег болванчиком

На голубом диванчике.

Он в красной рубашке,

И мысли ползают по его глазам, как по стеклу букашки.

Появляется там

Младой поэт с торчащими усами,

Который в Африке

Видел изысканно пробегающих жираф к реке, —

здесь нетрудно узнать Гумилёва и его стихотворение «Жираф»:

Сегодня, я вижу, особенно грустен твой взгляд

И руки особенно тонки, колени обняв.

Послушай: далеко, далеко, на озере Чад

Изысканный бродит жираф…

Гумилёв как раз недавно вернулся из Африки, и на «башне» слушали его рассказы.

Полемика Хлебникова была направлена не столько против Николая Гумилёва, Михаила Кузмина или Вячеслава Иванова – его он до конца жизни продолжал считать своим учителем, – сколько против Сергея Маковского и Максимилиана Волошина. Их поведение, их стиль жизни были неприятны Хлебникову. Даже Гюнтер отмечает в Волошине этот нарочитый европейский лоск. При первой встрече, пишет Гюнтер, Волошин показался ему совсем не русским. «Его длинные темно-каштановые волосы, завиваясь колечками и слегка отсвечивая каким-то сальным блеском, спадали на воротник его элегантного черного сюртука на шелковой подкладке, под которым он носил жилет с пуговицами в два ряда. Над этой косматой гривой возвышался модный цилиндр. Он был крупный, широкоплечий, в нем ощущалась тучность. Он носил пенсне, у него была ухоженная борода. Он только что приехал из Парижа и по-светски непринужденно рассказывал последние сплетни и новости».

Еще более, чем Волошин, изображал из себя денди Сергей Маковский. Он даже хотел ввести правило, по которому в редакции «Аполлона» можно было появляться только в смокинге. Этот нарочитый дендизм был глубоко чужд Хлебникову, хотя, как вспоминают многие, сам он в тот период тоже очень хорошо одевался и был похож на «лондонского денди». Той же осенью Маковский, или Papa Mako, как называли его друзья, попал впросак. В редакцию «Аполлона» стали приходить письма от таинственной иностранки Черубины де Габриак. Она писала великолепные стихи, эти стихи пришлись в «Аполлоне» как нельзя кстати. Ради них изъяли даже стихи И. Анненского из первого номера. Вся редакция «Аполлона» во главе с Маковским влюбилась в загадочную незнакомку. Ее никто не видел, лишь знали ее нежный и певучий голос по телефону. Она присылала стихи на бумаге с траурным обрезом и к стихам прикладывала цветы. Каждая такая веточка, казалось, приобретала таинственное и глубокое значение.

Денди Маковский послал Черубине корзину белых роз и орхидей. «Вы совсем не умеете обращаться с нечетными числами и не знаете языка цветов!» – отвечала возмущенная Черубина. Маковский не знал, куда деваться от стыда. На самом деле «языка цветов» не знала и вымышленная Черубина. Ее создатели, поэтесса Елизавета Дмитриева и Макс Волошин, просто испугались за бюджет «Аполлона». Мистификация кончилась плачевно: в истории оказались замешаны чуть ли не все сотрудники «Аполлона». Макс Волошин вызвал на дуэль Николая Гумилёва. Соперники стрелялись по всем правилам. Хотя дуэль обошлась без кровопролития, поэты поссорились на всю жизнь. Эта дуэль (22 ноября) и скоропостижная смерть Анненского (30 ноября) резко изменили эмоциональную атмосферу в кругах «Аполлона».

Впрочем, в эту осень Хлебников с радостью окунается в жизнь богемы. В декабре он пишет домой: «Что дал мне прошлый год? Усталость, беспечность, бесшабашность. Кто-то сказал мне, что у меня есть строки гениальные, кто-то, что в моей груди Львиное сердце. Итак, я – Ричард Львиное Сердце. Меня зовут здесь Любек и Велимир… Праздники я провожу в еде, как гусь перед жертвенным ножом. В чем мой жертвенный нож, может быть, узнаете скоро. В этом полугодии я столько раз собирался драться на дуэли, сколько в нем месяцев. Я хожу в котелке. Думают, что я скрываюсь и живу под чужим именем». Дуэли Хлебникова были не такими громкими, как дуэль Волошина и Гумилёва, правда, через несколько лет он чуть было не встретился на дуэли с Осипом Мандельштамом. Эта несостоявшаяся дуэль наделала много шума в литературных кругах, но об этом позже.

Псевдоизысканная атмосфера редакции «Аполлона» на Мойке Хлебникову довольно скоро наскучила. Захотелось как-то расшевелить это общество. Его взгляды на жизнь и на искусство гораздо больше импонировали Василию Каменскому и тем поэтам и художникам, с которыми Каменский познакомился в начале 1909 года. Осенью в среде «левых» продолжалась организационная работа. Одним из центров нового искусства становится квартира художника Михаила Матюшина и его жены поэтессы Елены Гуро на Лицейской (ныне – улица Рентгена), дом 4. Еще в феврале 1909 года они основали свое издательство «Журавль» и тогда же выпустили сборник Елены Гуро «Шарманка». После участия в выставке «Импрессионисты», организованной Кульбиным, и знакомства с Каменским и Бурлюками Матюшин и Гуро делают попытку создать свой кружок. Они выражали недовольство политикой «художественного соглашательства» Кульбина и его склонностью к эклектизму и декадентству. Так в ноябре 1909 года было основано общество художников «Союз молодежи». Правда, уже в начале 1910 года произошел раскол и Матюшин с Гуро вышли из состава общества.

Весной 1909 года Каменский познакомил своих новых друзей с творчеством Хлебникова, в котором они сразу признали своего, но личное знакомство состоялось несколько позже. Елена Гуро пишет своей подруге: «До Хлебникова еще никак не могу добиться, Каменский обещал привести его к нам, но пока еще это не состоялось. Вот еще, что ведь он из крайних крайний, я совсем правая рядом с ним. Настолько он левый, что вот до сих пор даже ни в какие Весы не попал, по крайней мере, я знаю, Вячеслав Иванов его хвалил, а пока, кажись, никуда не пристроил».[39]39

Елена Гуро – поэт и художник: Каталог выставки. СПб., 1994. С. 38.

[Закрыть]

В это время Каменский ненадолго отошел от литературных дел. Он женился и в декабре уехал с женой в Пермь. Вернулся он в Петербург только в феврале 1910 года и сразу привел Хлебникова к Матюшину и Гуро. К тому времени Хлебников уже охладел к своим «башенным» друзьям, перестал бывать в Академии стиха и у Кузмина. «В Академии стиха две недели не был. Я собираюсь воскреснуть из своего пепла», – пишет он брату, как бы подводя черту под своим прошлым. И действительно, в это самое время в жизни Хлебникова происходит значительная перемена: на квартире Матюшина и Гуро он знакомится с Давидом Бурлюком. С этих пор Бурлюк становится своеобразным импресарио Хлебникова. Он перевозит его к себе на квартиру, берет на себя заботу об издании хлебниковских вещей, начинает прижизненную канонизацию Хлебникова. Вот как вспоминает о их знакомстве сам Бурлюк: