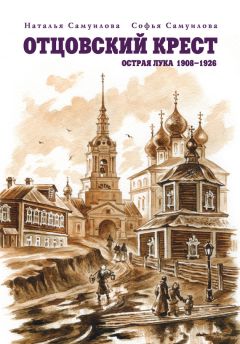

Текст книги "Отцовский крест. Острая Лука. 1908–1926"

Автор книги: Софья Самуилова

Жанр: Современная русская литература, Современная проза

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 4 (всего у книги 29 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]

Глава 7

Трудное лето

Тяжело досталось Евгении Викторовне лето 1910 года. К хлопотам, связанным с приездом многочисленных родственников, она привыкла, считала их в порядке вещей и не тяготилась ими. Но среди лета вдруг заболела Соня. У нее началось рожистое воспаление на ноге, и девочка, весной бодро путешествовавшая с отцом на пчельник, лежала как пласт на постели или сидела, положив больную ногу на подушку, крича и плача при всякой попытке вытянуть ее.

Выздоровев, она разучилась ходить и долгое время только быстро-быстро ползала на четвереньках из комнаты в сени, на кухню, на крыльцо и с удовольствием поползала бы и по двору, если бы за ней не следили и не переносили на большую кучу песка, где копался маленький Костя. В самый разгар ее болезни захворал и Костя, на шейке за ухом у него образовался большой нарыв. Мальчик плакал от боли дни и ночи, пока приехавший фельдшер не вскрыл гнойник. Истомившийся ребенок уснул, не дождавшись конца перевязки, но матери отдыхать было некогда. Даже имея нянек, нелегко справиться с тремя детьми, из которых ни один не ходит.

Слабенький, рахитичный Костя начал ходить только с двух лет, одновременно с Мишей, бывшим моложе его на тринадцать месяцев, и всю жизнь отставал от него в физическом развитии.

В таких условиях особенно обременительными являлись, если можно так выразиться, «официальные» гости, и казалось, что они приезжали особенно часто. То заедет благочинный проверить ведение приходно-расходных и метрических книг и летописи, то епархиальный наблюдатель над церковно-приходскими школами, то еще кто-нибудь. Ближе к осени в Острой Луке состоялся окружной съезд духовенства. Этот съезд назначался ежегодно, по очереди, в одном из двадцати с лишним сел округа, и как назло именно в этом году очередь пала на Острую Луку.

Не успели забыть о суете, связанной с кормлением двадцати малознакомых гостей, как почта принесла новое известие: едут миссионеры, чтобы провести в селе серию бесед.

«Еничка даже заплакала, когда услышала об этом, – писал в своем дневнике отец Сергий. – Так она измучилась за лето. Я советовал ей не хлопотать особенно, а готовить то, что обыкновенно готовится на обед, но она и слышать не хочет».

Такой разговор поднимался уже не в первый раз, и однажды, когда отец Сергий посоветовал подавать гостям то же, что и себе, – щи так щи, кашу так кашу, – одна соседняя матушка возразила с неудовольствием: «Щи и кашу мы и дома едим, а в гостях хочется чего-нибудь повкуснее». Потому-то Евгения Викторовна и волновалась. Муж посоветовал ей пригласить побольше помощников. Но и сам понимал, что все эти помощники только для черной работы, а основное в таких случаях хозяйка всегда возьмет на себя, но чем же еще он мог помочь?

Ехали новый епархиальный миссионер отец Сергий Пряхин и его помощник Лев Иваныч Донсков. Их противником должен быть известный на всю Россию беспоповский начетчик Фома Лаврыч Кулаков. Все, знавшие Пряхина и прежнего миссионера, отца Димитрия Александрова, единогласно подтверждали, что Александров имел гораздо больше знаний и, пожалуй, был красноречивее Пряхина, но его речь отличалась книжными оборотами и была суховата, а Пряхин не вдавался в большие глубины, говорил проще, живее, понятнее для своих простых слушателей; его любили слушать. Донскова мало кто знал, но говорили, что в этом отношении он идет еще дальше Пряхина. Церковь, где происходили беседы, никогда не пустовала, а в этом году она просто ломилась от желавших послушать беседы.

Как и всегда, на амвоне стоял стол для очередного оратора и скамья для духовенства; кроме хозяина и миссионеров, были еще несколько приезжих из соседних сел, все в парадном виде, в рясах, с крестами на груди. Фома Лаврыч Кулаков, человек лет сорока пяти, сугубо раскольничьего вида, с подстриженными в кружок волосами и в тончайшего сукна поддевке, сидел со своими приверженцами и помощниками на ближайшей к амвону скамье, перед которой ему был поставлен еще другой стол. Но Фома Лаврыч надеялся не столько на эти книги, сколько на свою смекалку и острый язычок. Он в совершенстве владел искусством раскольничьих начетчиков запутывать неопытных собеседников в дебрях схоластических споров. С более опытными, отмахнувшись, как от несущественного, от всех опасных вопросов, он напирал на излюбленные старообрядцами методы (Имя Христово исказили, пишут Иисус вместо Исус, «щепотью» крестятся, табак курят), ловко играл острыми и язвительными словечками. Одной из любых его фраз было: «Прежде разбойников вешали на кресты, а теперь кресты повесили на разбойников». Его сторонники поддерживали его одобрительным гулом, а то и гоготом.

На этот раз одним из основных аргументов Кулакова были две картинки, изображающие священников за совершением литургии. В этих картинках, до подробностей сходных между собой, была, однако, громадная для старообрядцев разница: один из священников служил на семи просфорах и крестился двуперстно, а другой – на пяти и складывал для крестного знамения три пальца. Соответственно с этим на первой картинке священника благословлял ангел, а на второй – сзади его стоял диавол. Вскользь ответив на положения открывавшего беседу Пряхина, Фома Лаврыч долго, со смаком демонстрировал и объяснял слушателям обе картинки и, наконец, сел, под довольное перешептывание своих сторонников. К ораторскому столику, не торопясь, подошел Лев Иваныч Донсков. В мешковатом пиджачке, со спокойными, неторопливыми движениями, он производил впечатление мужичка-вахлака и не внушал опасений противникам. Как оказалось, он, как и Кулаков, не имел намерения углубляться в старые писания.

– Фома Лаврыч, дай-ка мне картинки-то, – медленно и внятно произнес он, протягивая руку.

Как и Кулаков, он высоко поднял картинки, чтобы всем было видно, и начал не спеша разбирать их.

– Хорошие картинки, очень хорошие, – мягким певучим голосом, напирая на «о», говорил он, посматривая то на одну, то на другую. – Только не пойму я, что ты тут, Фома Лаврыч, нашел обидного для Православной Церкви. На этой вот картинке священник крестится тремя перстами. Три пальца сложил вместе в честь Святой Троицы, а два пригнул в знак двух естеств у Иисуса Христа – Божественного и человеческого. Очень хорошо! Так и мы крестимся. А на этой картинке он два перста поднял, а три пригнул – вид другой, а значение то же самое. У нас и так многие крестятся, мы никому не запрещаем, кто как привык. А у вас, Фома Лаврыч, как священник крестится? – вдруг спросил он.

Фома Лаврыч немного опустил голову и не ответил. Беспоповцы потому так и называются, что не имеют священников и, следовательно, у них не совершается и литургия.

– Теперь, на этой картинке, – продолжал Донсков, – священник совершает службу на семи просфорах, в знак чудесного насыщения четырех тысяч людей семью хлебами. И у нас так служат в единоверческих церквах. Вот отец Андрей так служит и крестится двуперстно, – указал он на отца Андрея Букашкина, единоверческого священника из соседнего села Теликовки. – А здесь – служат на пяти просфорах в честь другого чуда, когда Спаситель пятью хлебами пять тысяч мужей насытил. Тоже чудо, да еще больше. Там на четыре тысячи семь хлебов, а тут пять на пять тысяч. Поэтому мы, православные, на пяти хлебах и служим. И на той картинке ангел благословляет, – понятно! А на этой диавол, – не может к святыне приступить и трепещет. Тоже хорошо! А у вас, Фома Лаврыч, на скольких просфорах служат? Фома Лаврыч, да что же ты не отвечаешь? – Где же ты, Фома Лаврыч? Не вижу! Фо-о-ма Ла-ав-ры-ыч! (Кстати, впоследствии Кулаков перешел к беглопоповцам и разъезжал по беседам уже от их имени. Там ему не приходилось отвечать хоть на этот тяжелый вопрос.)

Беседа еще заканчивалась, когда ближайший сосед и кум отца Сергия, отец Григорий Смирнов, вышел из церкви и пошел к квартире С-х. Отец Григорий, как и полагалось по его фамилии, держался всегда ровно и спокойно, в приходе никаких новшеств не заводил, на съездах не горячился, на выборные должности не выдвигался и все-таки слыл беспокойным. Может быть, потому, что высказывался хотя редко, да едко, попадая своими острыми замечаниями кому хотел не в бровь, а в глаз. Например, года два назад, получивши, правда с большим опозданием против возможного минимального срока (три года), вторую священническую награду – скуфью, он, в присутствии благочинного, сумел так высказать свое мнение о произволе в представлениях к наградам, что благочинный обиделся и, пока служил, не представлял строптивого батюшку к следующей награде.

Все, знавшие его, особенно отец Сергий, любили рассказывать о его маленьком, но характерном столкновении с мадам Маттэрн, женой земского начальника, квартира которого находилась в том же волостном селе Березовой Луке, где служил отец Григорий. Случилось это осенью, в день начала ученья в школах. Отец Григорий, по обыкновению, ровно в восемь часов утра отслужил молебен перед началом ученья в церковной школе и пришел в земскую, попечительницей которой считалась первая дама волости, мадам Маттэрн. Там также все уже собрались, и ученики с родителями, и учителя, не было только попечительницы. Подождав с полчаса, решили послать к ней напомнить. Посланный вернулся с лаконичным ответом: спала, скоро встанет и придет. Через новые полчаса послали вторично. Ответ получился уже раздраженный: она же сказала, чтобы подождали, что она скоро будет. Подождали еще полчаса, еще лишних десять минут; ребятишки истомились, взрослые тоже, и решили начать молебен. Мадам Маттэрн явилась разряженная, со своими гостями, когда дети уже сидели на партах, ожидая начала уроков, а отец Григорий, взяв шляпу и палку, направлялся к выходу. Волостная гранд-дама недовольно поморщила носик и ядовито осведомилась, почему не потрудились подождать ее, ведь она говорила, что придет. Отец Григорий довольно спокойно возразил, что ее ждали час сорок минут, что дети устали ждать, а их родители не могли терять целый рабочий день в эту, еще горячую, рабочую пору. Мадам Маттэрн слушала его, полуотвернувшись и рассматривая в лорнет какую-то неизвестную точку на стене, потом, также вполоборота, презрительно бросила:

– Свинья останется свиньей!

– И будет заставлять ждать себя час сорок минут, – громко и раздельно отчеканил отец Григорий, подчеркивая каждый слог ударом об пол своей тяжелой палки.

Потом повернулся и вышел, не слушая раздавшегося сзади истерического визга.

Маттэрн потом грозил, что добьется неприятностей для дерзкого священника, ездил к архиерею, но дело кончилось ничем, только матушка поволновалась, а за батюшкой окончательно утвердилась репутация беспокойного.

Когда отец Григорий, войдя в прихожую С-х и сняв шляпу, расчесывал свои волнистые, слегка рыжеватые волосы, из столовой доносился звон расставляемой к ужину посуды и плачущий голосок Кости, жалующегося матери:

– Мимика, паника!

Что это у вас за шифрованные разговоры? – спросил отец Григорий, здороваясь с хозяйкой. – Что за паника? Кажется, наоборот, все очень спокойно. И причем тут мимика?

– Мимика, это значит – Мишенька, – ответила Евгения Викторовна, вытирая заплаканное личико Кости. – А паника – просто пряник. Миша, ведь я тебе дала печенье, зачем же ты отнимаешь у Кости? Отдай!

Миша недовольно засопел, но протянул ручку и покорно отдал награбленное. Отец Григорий обернулся к нему:

– Что это ты воюешь, крестник? А я думал, что ты умный, привез тебе конфетку. Не будешь больше обижать Костю?

Миша отрицательно мотнул головой и потянулся за подарком. «Дай и Косте попробовать», – сказала матушка, помогая ему снять бумажку, и Миша, засопев на этот раз от усердия, ткнул конфетку прямо в рот брата. На улице раздались голоса и шаги. Возвращались с беседы.

Ужинали с аппетитом, оживленно обсуждая различные моменты беседы. Только отец Андрей Букашкин после супа недовольно окинул взглядом разноцветные бутылки с фруктовыми водами и почти обиженно спросил:

– Что же, и по этому случаю ничего покрепче не полагается?

– Ни по этому, ни по какому другому, – отозвался отец Сергий, а Евгения Викторовна наморщила свой чистый белый лоб и слегка сдвинула темные, словно нарисованные брови.

Она слышала подобные замечания еще в детстве, при жизни отца, тоже никогда не имевшего в доме крепких напитков, но никогда не могла привыкнуть к такой бесцеремонности.

Отцу Андрею пришлось смириться. Поддерживая непомерно широкий рукав рясы, он потянулся к блюду, положил себе на тарелку кусок заливного поросенка и запил нежное, тающее во рту мясо сначала вишневкой, а потом апельсиновой водицей.

Противораскольничья миссия у вас в епархии поставлена хорошо, – говорил в это время отец Владимир Аристовский, самый дальний из гостей, приехавший за 15 верст из степного села Брыковки. – У вас есть и опыт, и люди для бесед. А нам, имеющим дело с сектантами, приходится брести ощупью, самим добывать для себя материал и вырабатывать тактику. Совершенно не у кого поучиться.

– Тактика у нас тоже у каждого своя, – ответил ему Пряхин, расправляя усы и осторожно подкладывая на тарелку новую порцию горчицы. – Сравните, как говорит Александров или вот наш новый сотрудник Лев Иваныч, или Кургаев, которого вы, наверное, тоже знаете, ведь он почти из этих мест. У каждого свое, и у каждого находятся ценители, которым его манера особенно нравится. И материал каждый подбирает сам. Правда, теперь у нас имеется книжечка Александрова, которой мы пользуемся как пособием, но ведь она просто объединяет материал его прежних бесед. Попробуйте-ка вы поработать столько, сколько он, да запишите, что было интересного в каждой беседе, и посмотрите, может быть, еще лучше получится.

Ему откликнулось сразу несколько голосов. Пряхин всегда удивительно умел одним словом зажечь людей, возбудить в них желание работать. Особенно испытывал это на себе отец Сергий, к которому, как к интересующемуся миссией, Пряхин часто приезжал проводить беседы.

– Хорошо вам говорить, – наконец ухитрился вставить слово Аристовский. – Мы-то когда еще что напишем или нет, а время идет. Отец Димитрий потому и книжечку написал, что всей душой делу отдавался, да и новые ваши, по-моему, тоже такие… хоть и не полагается в глаза хвалить, – шутливо обернулся он к Пряхину – да мне вы не начальство. А наш Михаил Маркыч, что греха таить, леноват. Все ссылается, что у нас практическая подготовка есть, в семинарии беседы с молоканами проводили. Да ведь когда проводили-то! Только при архимандрите Вениамине[6]6

Впоследствии митрополит Петроградский

[Закрыть] со слепым молоканином-начетчиком беседовали… как его… забыл…

– Это который архимандрита-то экзаменовал, сколько в Евангелии глав, – засмеялся отец Евлампий, высокий, худой батюшка с козлиной бородкой.

– Как так?

– А вот так, не знаете? А отец Сергий знает.

– Знаю, присутствовал, – улыбнулся хозяин. – Да уж рассказывайте!

Вот-вот, и я присутствовал, сам вопросы задавал, – продолжал отец Евлампий. – Все мы, семинаристы, после беседы обступили старика и задаем вопросы, один то, другой другое. И Вениамин тут же, заметит, что семинаристы что-то упустили, и сам вопрос задаст, а немного погодя еще… да еще… да все по самым слабым местам бьет. Старик его голос приметил, думал, что это тоже семинарист, хотел его осрамить, да и прицепился к нему:

– Что ты все лезешь? Много ли сам знаешь? Ну-ка, скажи, в Евангелии от Марка сколько глав?

– Шестнадцать. А от Иоанна?

– Двадцать одна.

– А от Матфея?

– Двадцать восемь.

– Ну, ладно, это-то ты знаешь.

– Дедушка! – говорим мы потом. – Ты знаешь, кого ты спрашивал? Ведь это ректор.

– Да ну? Что же вы мне тогда не сказали? Похохотали мы тогда.

– Подождите-ка, отец Владимир, – остановил отец Сергий Аристовского, заметив, что тот поднялся, собираясь уезжать. – Что это за Гавриша у вас там завелся? Наши женщины что-то о нем много толковать начали. А мне он подозрителен.

– И мне тоже, – ответил отец Владимир, снова садясь.

– И ведь он не только появился, а давно у нас, гораздо раньше меня. Я его и так и этак прощупывал, не поддается. В церковь ходит аккуратнее всех. Крест кладет, не хуже Ильи Муромца, по-писаному а поклон кладет по-ученому Посмотреть издали – самый добропорядочный прихожанин. А по кое-каким мелочам чувствую – самый настоящий хлыст. Эти хлысты ведь тем и отличаются, что все церковные обряды выполняют, чтобы их не подозревали. А не придерешься, изворотливый как жук. Собрания у него какие-то. Спрашивал я этих собиральщиков, говорят, ничего особенного, Писание им объясняет, канты поют. А как объясняет и что поют, толком рассказать не сумели. Да и то сказать – если их только завлекают, им хлысты и самим лишнего не покажут, – все это будет только «от Писания»; а если они много знают, то связаны всякими клятвами и ничего не скажут. Вы за своими хорошенько следите. Ну, прощайте, отцы! Вам хорошо – недалеко ехать, а моему Карему придется потрудиться.

Глава 8

Искушения

– Ах!

Нужно же было матушке, собираясь в гости, бросить на комоде футляр от брошки! Нужно же было черноглазой, бойкой Варе найти его и принести туда, где сидели Соня и вторая нянька Анюта! Если бы футляр не лежал на виду, много спокойнее было бы на душе у девочек в этот вечер.

Рассматриванием футляра занялись все, даже тихая Анюта не вытерпела и повертела его в руках. Осмотрели внутри и снаружи, потрогали запор, закрыли… а открыть не смогли. Старшие девочки неудачно попробовали несколько раз, потом Анюта протянула футляр Соне:

– Соня, открой!

Соне не хотелось признаться, что она не знает, как взяться за дело. Она неловко подергала крышку, просунула сначала ноготок, а потом и весь пальчик в увеличившуюся щелку в уголке.

– Сильнее! – поощрила Варя.

И вот тут-то дружное «ах!» вырвалось у всех трех: крышка открылась, и тоненькая проволочка со звоном упала на стол. Белая атласная обивка крышки некрасиво оттопырилась.

– Ах, Соня, что ты наделала!

Соня-то Соня, а все-таки у обеих старших девочек было неспокойно на душе. Им самим было ясно, что они, четырнадцатилетние, должны были бы удерживать пятилетнюю Соню, а не подбивать ее на шалость. Попытались исправить дело. Кому-то удалось вставить проволочку на старое место так, чтобы она не вываливалась сразу. Футляр осторожно отнесли на комод.

– Может быть, матушка не заметит! Но она заметила.

Утром Соня вдруг услышала давно ожидаемый и все-таки как будто неожиданный вопрос:

– Соня, ты не знаешь, кто сломал футляр от брошки?

Если бы не было вчерашних волнений и попыток скрыть «преступление», вырастивших его в Сониных глазах во что-то чудовищное и перепутавших ее маленькие нравственные понятия, она, вероятно, хоть и с тяжелым сердцем, созналась бы. Но теперь она вспыхнула, зачем-то закрутила уголок настольной клеенки и, неожиданно для себя, ответила, глядя в дальний угол:

– Варя.

Мама как-то странно посмотрела на нее и ничего не сказала. Она возобновила разговор уже после обеда, когда сидела в своем уголке у стола и штопала чулки, а Соня пристроилась около нее с рисованием. На этот раз вопрос прозвучал действительно неожиданно.

– Так кто же сломал футляр?

Случайно или намеренно мама задала этот вопрос, когда Варя мыла пол в столовой, Соня покраснела еще сильнее, чем в первый раз, и ответила чуть слышно:

– Анюта.

– Анюта? – переспросила мама. – А в прошлый раз ты сказала: Варя. Так кто же все-таки? Варя или Анюта? Или, может быть, еще кто?

Соня молчала. Мама подождала несколько времени и переспросила настойчиво:

– Ну, я жду?

Молчание продолжалось долго, так долго, что Варя, что-то очень усердно вымывавшая грязь изо всех щелочек под столом, вынуждена была кончить и уйти. И во все время мама не отрывала от девочки пытливого взгляда. Потом еще раз, еще настойчивее, повторила:

– Долго я буду ждать?

Казалось, невозможно было покраснеть больше, но теперь лицо Сони сделалось пунцовым. Она еще ниже опустила голову и прошептала:

– Варя.

– Опять Варя? А не Анюта?

– Нет, Варя. Она принесла коробочку, а Анюта…

– Что Анюта? Молчание…

– Хуже всего тут, – заговорила опять мама, и голос ее задрожал, – хуже всего, что ты обманываешь. Ведь ты прекрасно знаешь, что я не накажу тебя, если ты сознаешься в том, что сделала. А ты обманываешь, да еще сваливаешь вину на других. Хуже этого уж и придумать ничего нельзя. Я никогда бы не подумала, что ты можешь так сделать. И мне очень грустно.

И мама заплакала.

– Мамочка, прости, я больше не буду…

Стандартная фраза, которую столько раз повторяет каждый ребенок и так часто немедленно же забывает. Но сейчас в голосе девочки звучала безусловная искренность.

– Что не будешь? спросила Евгения Викторовна.

– Обманывать… и вот так говорить.

Евгения Викторовна подняла за подбородок заплаканное личико и заглянула в глаза дочурки.

– Кто же сломал коробочку? – Я…

Крупные слезы, покатившиеся из глаз Сони, заслонили весь мир, и она не видела, что у мамы слезы совершенно высохли. Нет, не высохли, ресницы были еще мокрые, но серые глаза ее уже сияли счастьем.

– Вот так и надо было сразу сказать. Ведь ты же понимаешь, что я всегда узнаю, если ты говоришь неправду. (В сознании Сони это воспринималось так, что мама все знает и от нее ничего не скроешь.) Никогда нельзя обманывать. Разве тебе было бы приятно, если бы я побранила Варю за то, что сделала ты?

– Не-ет!

– Ну, хорошо. Теперь перестань плакать, поцелуй меня и так договоримся, что ты всегда будешь говорить правду.

* * *

К сумеркам все было забыто. Евгения Викторовна сидела за работой и тихонько напевала несильным, мягким голоском:

В хижину бедную, Богом хранимую,

Скоро ль опять возвращусь.

Скоро ли мать расцелую родимую,

С добрым отцом обоймусь…

…Сколько, ко всякому горю привычная,

Мать моя слез пролила!

Если б отсюда она, горемычная,

Речь мою слышать могла.

Я б закричала, пускай не печалится,

Жизнь для меня не страшна.

Милая матушка, дочь твоя счастлива,

Крепко любима она.

Евгения Викторовна стеснялась петь при посторонних и при муже, но за работой, наедине (дети не считались) пела охотно. Некоторые вещи из своего репертуара она любила за красивую мелодию, другие за легкость исполнения, но «Хижину бедную» запевала только тогда, когда была в хорошем настроении. Последние строки, которые она повторяла два раза, звучали как выражение ее собственных чувств.

Соня сидела в уголке со своими делами и внимательно посматривала на мать. Наконец встала и, подойдя к Евгении Викторовне, облокотилась на ее колени.

– Мама, ты ведь меня простила?

– Простила, прервав пение, ответила та.

– Совсем-совсем простила?

– Ну конечно, совсем. В чем дело, лисанька?

– Расскажи стихи!

– Какие?

– Ну, всякие… и про дядюшку Якова, и про Ермила, и про этого, которого мальчик обманул.

– Про Бэду?

– Да, про него.

Соня пододвинула стул вплотную к маминому и приготовилась слушать. Евгения Викторовна заговорила:

Был вечер. В одежде, измятой ветрами,

Пустынной тропою шел Бэда слепой.

На мальчика он опирался рукой,

По камням ступая босыми ногами.

И было все глухо и дико кругом;

Одни только сосны росли вековые,

Одни только скалы торчали седые,

Косматым и влажным покрытые мхом.

Но мальчик устал: ягод свежих отведать

Иль просто слепца он хотел обмануть…

– Старик, – он сказал, – я пойду отдохнуть,

А ты, если хочешь, начни проповедать.

С вершин увидали тебя пастухи,

Какие-то старцы стоят у дороги.

Вот жены с детьми… Говори им о Боге,

О Сыне распятом за наши грехи.

И старца лицо просияло мгновенно,

Как ключ, пробивающий каменный слой,

Из уст его бледных живою волной

Высокая речь потекла вдохновенно.

Без веры таких не бывает речей,

Казалось, слепцу в славе небо являлось.

Дрожащая к небу рука поднималась,

И слезы текли из потухших очей.

Но вот уж померкла заря золотая

И месяца луч бледный в горы проник.

В ущелье повеяла сырость ночная;

И вот, проповедуя, слышит старик,

Зовет его мальчик, смеясь и толкая:

– Довольно, пойдем, никого уже нет!

Замолк грустно старец, главой поникая.

И только замолк, как от края до края

– Аминь! – ему грянули камни в ответ.

– Мама, камни его пожалели? – спросила Соня. – Мне этого старичка жалко. А мальчик плохой, зачем он его обманул?

– Да, видишь, как получается, мальчик даже и не подумал, что выйдет. Он только хотел поесть ягод, а старик ему поверил, а потом огорчился: он думал, что люди здесь правда были и ушли, не захотели его слушать. Вот как плохо обманывать!

Соня спрятала личико в шаль мамы.

– Расскажи лучше про дядюшку Якова, – дипломатично попросила она.

Едва ли кто из читателей Некрасова полагает, что «Дядюшка Яков» наводит на печальные мысли, но с Соней было так. Во-первых, она немного жалела Кузю, которому так хотелось и жаль было съесть пряничного коня, а во-вторых, грустно было слушать о сиротке Феклуше. С приближением момента, когда Феклуша грустно смотрела на жующих лакомство детей, Соня потихоньку спускалась под стол – место, где так хорошо уединяться со своими горестями. Слезинки на глазах Феклуши при виде книжек тоже побуждали ее сползать со стула, но она сдерживалась, жадно ожидая благополучного окончания.

Дело дошло и до Ермилы Гирина, когда в зале, где работал отец Сергий, послышался приятный голосок Анюты:

– Батюшка, к тебе какие-то пришли. Не нашенские.

– А кто все-таки?

– Мужики какие-то. Откуда, не сказываются, а видать, кулугуры[7]7

Старообрядцы

[Закрыть].

– Ну, зови.

Вошли три человека, уже немолодые, в которых, действительно, сразу же можно было узнать старообрядцев, притом или очень строгих, или специально приодевшихся для посещения. Они были одеты так, как большинство одевается только собираясь в моленную: синие суконные поддевки со множеством мелких сборок на талии и такие же шаровары, заправленные в сапоги. Подстриженные в кружок волосы и окладистые бороды были тщательно приглажены.

Они быстро оглядели комнату, задержав взгляд на иконах, но не перекрестились, как православные, и не подошли под благословение, а чинно и степенно поклонились в пояс.

– Доброго здоровья, Сергий Евгениевич! – сказал один из них, намеренно не называя отца Сергия батюшкой.

– Здравствуйте. Садитесь.

С той же подчеркнутой степенностью гости взяли стулья и уселись поближе к столу. На обычный вопрос: «Что скажете?» – не заговорили о деле, а начали беседу об осеннем урожае, о том, когда встала Волга, какая в поле дорога. Попутно выяснилось, что гости приехали из Федоровки, большого села на правом берегу Волги, прямо против Острой Луки. Отец Сергий с любопытством следил за посетителями: дело должно было быть серьезным и щекотливым, если начиналось с таких длинных предварительных переговоров, но деревенский этикет запрещал торопить гостя.

– А небогато вы живете, Сергий Евгениевич, – как будто мельком ввернул один из посетителей.

– Хватает, – коротко ответил отец Сергий.

– Как хватает! Хватать-то может no-разному – поддержал товарища второй.

И с хлеба на квас люди перебиваются – хватает, а другие имеют все, что душе угодно. Мы своего духовного отца не так содержим. Тут тебе и балычок первосортный, и черная икорка, и диван бархатный, и ковры. Матушка бесперечь в шелковых сарафанах ходит.

– Это какой же ваш духовный отец?

– Да вот отец Симиен был у нас в Хвалыне… По проезжающему священству мы[8]8

Беглопоповцы, или, как они себя называют, «по проезжающему священству», не имея собственных архиереев, за большие деньги и сманивали с приходов православных священников и прекрасно обеспечивали их, так как среди держащихся этого толка в Хвалынске, как и в других местах, были богатые купцы. Такой священник, разумеется, оставлял приход тайно – «бежал» и большую часть времени разъезжал по своим новым прихожанам, т. к. решающихся продать свою совесть всегда немного, и «приходы» их занимали большие территории. Отсюда и происходит оба названия.

[Закрыть].

– Недавно преставился. Разговор опять перешел на пустяки.

– Мы о вас, Сергий Евгениевич, давно наслышаны, – снова начал тот, который заметно верховодил в разговоре. – Много хорошего о вас слышали.

Что же хорошего видят старообрядцы в православном священнике?

– Как что? Службу правите не торопясь, по уставу. Не пьете, табаком не занимаетесь. Кормчую книгу дониконовскую и другие старые книги хорошо знаете.

Отец Сергий с недоумением взглянул на гостя. Что, собственно, им нужно? Не имея сейчас «духовного отца», приехали посоветоваться о допустимости какого-нибудь брака, как иногда делали соседние беспоповцы? Могли бы найти советчика поближе. Хотят предложить работу с новым начетчиком? Зачем же так долго ходить вокруг да около?

– Собрались мы, как отец Симиен преставился, – как будто без связи продолжал гость, – и поручили нам старики поездить, поискать нового духовного отца. Вот мы и приехали…

– Что-о?!

– Предложить вам…

Отец Сергий резко повернулся на стуле. Его лицо залила густая темная краска.

– Что же вы думаете, я за ваши диваны да балычки Христа продам?

– Напрасно вы такие слова говорите, Сергий Евгениевич. Христос – Он и у нас Христос. А насчет крестного знамения и насчет просфор вы сами сколько раз на беседах говорили, что можно и по-нашему молиться.

– Об этом говорил, конечно. Но и о том говорил, что вне Церкви нет спасения и что Церковь не может быть без правильно поставленного епископа. Что вы, гоняясь за мелочами, нарушили самое главное, единство церковное, отказались от послушания Церкви, забыв, что послушание паче поста и молитвы.

Теперь вступились все трое; завязался один из тех споров, которые так часто приходилось вести отцу Сергию. Только теперь острие спора было направлено на вопрос, может ли священник, не теряя благодати священства и чистоты совести, перейти в беглопоповство. А время от времени то один, то другой из спорщиков вставлял в богословский спор маленькое коварное замечание о материальных благах, которыми пользуются их «духовные отцы». Если бы не это, отец Сергий, может быть, по обыкновению увлекся бы и беседа затянулась бы надолго. Но сейчас было противно даже спорить.

– Вот что! – сказал он после одного из таких намеков. – Я, может быть, и пошел бы к вам, если бы с ума сошел или спился, но не иначе.

– Избави Бог, – сказал старообрядец и перекрестился. – Нам тоже таких не надо. Вот Андрей Петрович Букашкин из Теликовки, из благословенной церкви, вроде по обряду и ближе к нам, а мы к нему не поехали: водочкой балуется.

– А трезвые да честные к вам не пойдут!

Обе последние фразы отца Сергия были сказаны так, что всем стало ясно: разговор окончен. Посетители поднялись и стали прощаться.

– Простите, Христа ради! – сказал вожак.

Это была обычная по всей губернии, а пожалуй, чуть ли не во всей сельской России формула прощания, но отец Сергий ответил на нее по существу.

– Прощать ради Христа можно личные обиды, – сказал он, – а тем, кто ходит и соблазняет людей на отступничество, не простится ни в сем веке, ни в будущем!

Несколько времени спустя по округу распространилась поразившая всех новость: Букашкин ушел в беглые. Один из его прежних прихожан побывал даже у него на новом месте. «Матушка-то в будни в шелковом сарафане вышла, – рассказывал он. – Чудно на нее глядеть, в сарафане-то».

Шелковые сарафаны сыграли-таки свою роль.