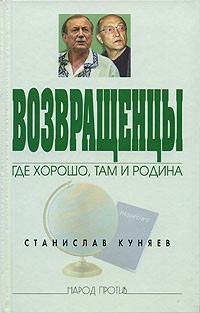

Текст книги "Возвращенцы. Где хорошо, там и родина"

Автор книги: Станислав Куняев

Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 5 (всего у книги 20 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]

– Михаил Васильевич! У рядовых писателей водка кончилась.

Официанты, проглядевшие наш маневр, бросились к Ювану, один наливал ему водку в фужер, другой разворачивал от стола, а маленький Зимянин, поглядев на меня глубоко запавшими глазками, устало сказал:

– А, это опять вы! И когда научитесь отличать евреев от сионистов?

– Я только этим и занимаюсь в последние годы, – печально отшутился я и, повернувшись, пошел за счастливым Юваном Шесталовым.

Несколько лет спустя обычно осторожный и хорошо информированный Александр Борщаговский – вечный партийный функционер еврейского лобби – на партийном собрании вспомнил о моем письме в ЦК:

Мы ведь люди с исторической памятью (мы тоже. – Ст. К.). Во вновь избранном секретариате есть по крайней мере два человека, против которых я возражал бы настойчиво и по праву, если бы состоялась партгруппа. Пока Станислав Куняев не откажется публично от грязного, печально известного письма в ЦК, пока он не откажется от враждебной интернационализму позиции, которую он, к слову сказать, подтвердил в публичной дискуссии «Классика и мы», нельзя за него голосовать как за одного из руководителей организации. Мы выбираем руководителей, и человек, не доросший до идей интернационализма, духа социализма, человек, который, не затрудняясь вытрет ноги о стихи Багрицкого, не годится в секретари Союза…»

Борщаговский не рассчитал, что время идет быстро, и дал петуха, ибо через два-три года еврейское советское писательское лобби сдаст Багрицкого, а по старости утративший политическое чутье Борщаговский чуть запоздает и лишь еще через пару лет «сольет» столь дорогой для его сердца «дух социализма» в книге «Обвиняется кровь».

Много я натерпелся от всякого рода борщаговских в те годы. Не раз мою фамилию склоняли они со всех партийно-писательских трибун. Иногда напускали на меня тяжелую артиллерию – Вениамина Каверина и Маргариту Алигер, которые должны были выступать со мной на вечере памяти Заболоцкого, но заявили цедеэловскому начальнику тех лет Михаилу Шапиро, что если, мол, Куняев придет в президиум, то они сейчас же покинут его. А бывало, что герои Советского Союза шли в атаку – два летчика Марк Галлай и Генрих Гофман.

А Константин Симонов, которого я однажды попросил по долгу службы, как рабочий секретарь Московской писательской организации, чтобы он провел вечер поэзии в Лужниках, вдруг придал своему холеному лицу надменное выражение и отчеканил:

– Я с людьми, которые топчут поэзию Багрицкого, дела иметь не хочу! – и победоносно поглядел на двух руководителей ЦДЛ – Филиппова и Шапиро, взиравших на него с благоговением, как еврейские Бобчинский и Добчинский на Хлестакова. Я за словом в карман не полез и жестко отрезал:

– Баба с возу – кобыле легче!

Пошел в кабинет, позвонил Анатолию Софронову, и мы прекрасно провели вечер в Лужниках…

Словом, и смех и слезы… А что мне было делать, если родная партия серьезно прислушивалась к тому, что говорят Борщаговский, Гофман, Симонов?

Да, тот же самый Симонов, который в марте 1953 года, вскоре после смерти Сталина написал Никите Хрущеву письмо с предложением очистить Союз писателей от бездарных еврейских литераторов, пролезших в Союз благодаря связям, ничего талантливого не создающих и живущих за счет литфондовских пособий.

…Совсем недавно, в 1998 году, в Третьяковской галерее собрались все старые работники отдела культуры ЦК – вспомнить прошлое, выпить по рюмке за своего бывшего шефа, полюбопытствовать, кто как живет в новой жизни. Среди собравшихся был мой друг, ныне мой заместитель по журналу, а в прошлом работник отдела Геннадий Михайлович Гусев… Белорус Шауро, с малолетства росший, насколько мне известно, как приемный сын в местечковой еврейской семье, в одном из залов Третьяковки внезапно отозвал Гусева для конфиденциального разговора один на один и сказал ему:

– Передайте Сергею Викулову и Станиславу Куняеву, что в борьбе, которую они вели в семидесятые годы, были правы они, а не я. Очень сожалею об этом…

Я уже писал о том, что после моего письма многие осторожные мои коллеги стали меня сторониться. Иные по причине того, чтобы держаться подальше от еврейского вопроса. Недавно мой давний товарищ критик Л. Л. показал мне страницы своего дневника за 1979 год и напомнил об одной почти комической истории, которую я позабыл и невольными участниками которой мы с ним стали. Цитирую по дневниковой записи Л. Л. от 2.06.1979 г.

Письмо Куняева я читал на заседании секции поэтов. Потом мы втроем – Жигулин, Куняев и я – вышли в фойе, чтобы поговорить о письме. В этот момент мимо проходил Вознесенский, неожиданно заулыбался и подошел к нам. Протянул руку мне и Жигулину. «А тебе, наверно, не надо подавать руки?» – «Я ее и не пожму», – ответил Станислав. Тут же состоялся обмен колкостями и прямыми обвинениями. Вознесенский попрекал «доносительством» и «карьеризмом», Станислав говорил о его «продажности» и «делячестве». Жигулин стоял вплотную к нам троим и внимательно слушал разговор. Когда же я обратился к нему: «Ну, а ты что скажешь?» – то последовал ответ: «А я глуховат и не все расслышал, о чем они говорили». Минут же за десять до этого на заседании секции Жигулин шептал мне в ухо, чтобы я голосовал против одного юмориста, и прекрасно расслышал мой ответный шепот, что я не имею права участвовать в голосовании.

И дальше из дневника того же Л. Л., у которого я вскоре побывал дома:

«Сломленный человек», – сказал о Жигулине Станислав без всякой злобы. Я понял, конечно, что за этими словами. Восемь лет ссылки не могут укрепить в человеке оптимизма и доверия к ближним. Говорили мы со Станиславом о русской интеллигенции.

Тут он говорил немало дельного. Сказал, что его письмо в ЦК – эксперимент на себе: уволят или нет. И еще, дескать, хочется избавить русских интеллигентов от пессимизма – слишком много безнадежных настроений.

И это правда. Ибо я убедился, что в памяти русских людей особенно старшего поколения с 20–30-х годов жил страх перед еврейством почти на генетическом уровне. Я помню, как в 70-е годы я приезжал к матери в Калугу. Двумя этажами выше нас жил первый секретарь обкома КПСС, член ЦК КПСС Андрей Андреевич Кандренков. Таких, как он, властных чиновников в России было чуть более сотни. И, однако, он жил в одном подъезде с учителями, врачами, работниками железной дороги, пенсионерами. У него была лишь одна льгота – его квартира состояла из двух соединенных квартир, он с женой и дочкой занимал пять комнат общей площадью не более 100 квадратных метров. (Да в такой квартире сейчас ни один уважающий себя новый русский жулик жить не будет!) Впрочем, была еще одна льгота. В подъезде постоянно стоял милиционер, что было положено каждому члену ЦК КПСС. Жители подъезда были довольны: милиционер заодно охранял их всех. Я уже был известным поэтом и Кандренков время от времени приглашал меня по вечерам погулять по Калуге, поговорить. Мы выходили из подъезда, милиционер следовал за нами. Выходили со двора на улицу, и помню, как однажды, оглядевшись по сторонам, убедившись, что вокруг нет случайных прохожих, Кандренков вдруг приказал милиционеру отстать на несколько шагов и, видимо, наслышанный о моем письме в ЦК, шепотом вдруг спросил:

– Ну, как там евреи в Москве? Лютуют? – и такой страх прозвучал в этом вопросе бывшего крестьянина, ставшего одним из крупнейших партийных чиновников страны.

Да не было у нас никакой зависти к диссидентам и никакой особой ненависти лично к Аксенову или Гладилину, к Алешковскому или Синявскому. И «еврейство» или «нееврейство» здесь ни при чем… Для меня главное – ощущает ли себя носитель той или иной крови русским человеком или, в крайнем случае, лояльно ли относится к русской натуре и русской истории.

С университетских времен я помнил замечательные слова «полукровки» Александра Герцена о русских людях: «Мы выше зоологической щепетильности и совершенно безразличны к вопросу о расовой чистоте, что не мешает нам быть вполне славянами.

Мы очень довольны, что в наших жилах есть финская и монгольская кровь; это ставит нас в родственные и братские отношения с теми расами-париями, о которых гуманная демократия Европы не может говорить иначе, как тоном оскорбительного презрения».

Наличию татарских, грузинских, армянских «примесей» в русских людях я вообще не придавал никакого значения. С еврейскими генами было сложнее. Я ощущал их особую силу и старался быть с их носителями внимательнее и осторожнее, доверяя в этих размышлениях не столько себе, сколько проницательным и честным мыслителям из самой еврейской среды:

«Они, еврейские ассимилянты, очень любят быть космополитами… они нигде и всюду дома. Они очень любят быть радикалами и самыми передовыми из передовых. Они очень любят быть нигилистами, обесценивателями и разрушителями… Они часто мутят источники чужой культуры, опошляя ее, хотя кажется, что они проникают все глубже… Поэтому – святая обязанность народов стоять на страже границ своей национальной индивидуальности. Они вредны и тому народу, в который они хотят войти для властвования над ним» (из книги Якова Клацкина «Проблемы современного еврейства», изданной в 1930 году в догитлеровской Германии).

«Для властвования над ним»… Стоит задуматься над этими словами сегодня, потому что не со слов Макашова началась вся наша русско-еврейская историческая распря, которая и впредь будет время от времени то затихать, то снова вспыхивать и разгораться. А потому, чтобы правильно действовать в этих условиях, надо правильно понимать цели и суть этой распри. Самое главное: ни в коем случае ее нельзя обсуждать в обычном плане так называемых «межнациональных отношений», «межнациональной розни», «разжигания межнациональных страстей». Президенты Шаймиев и Аушев, а также искренняя женщина Мизулина, осуждая Макашова, вписали возникший конфликт в межнациональный контекст, но это – тупиковый для понимания сути дела путь, на котором вольно или невольно затушевывается особенность рокового противостояния.

Дело в том, что:

– русско-еврейский вопрос сегодня – это не вопрос борьбы за гражданские права, чем, допустим, озабочены русские в Прибалтике или Казахстане (все евреи в России имеют равные права с русскими);

– русско-еврейский вопрос сегодня – это не вопрос суверенитета, чем озабочены татары, якуты, дагестанцы, народы Севера в своих отношениях с Москвой (евреям не нужны ни суверенитет, ни разграничение полномочий и т. д.);

– русско-еврейский вопрос – это тем более не вопрос каких-либо территориальных претензий, принадлежности нефтяных районов, пастбищ, шельфов, границ, чем, к примеру, обусловлена рознь между осетинами и ингушами, грузинами и абхазами, чеченцами и русскими Ставрополья (евреям не нужна в России ни своя территория, если только не считать за таковую Еврейскую АО, ни тем более отдельная государственность);

– русско-еврейский вопрос лежит вне споров о зашите культуры, о количестве национальных школ, о культурной автономии или ассимиляции, вне религиозных столкновений, вне борьбы за сохранение родного языка и т. д. (евреи в России обладают полной свободой – на каком языке говорить, в каких школах учиться, в какого Бога верить и т. д.).

Так в чем же суть ярости, предельного накала борьбы, готовности идти на крайние меры, что продемонстрировало еврейское лобби вкупе с подчиненными ему электронными СМИ во время психической атаки на Макашова, на компартию, на общественное мнение?

Дело в том, что еврейские ставки гораздо выше территориальных, культурных, правовых, религиозных проблем, в которых барахтаются другие национальности – русские, чеченцы, латыши, грузины или чукчи. Еврейская элита борется не за частные национальные привилегии, а за ВЛАСТЬ в самом глубоком и широком смысле слова.

Вопрос в этой борьбе стоит так: кому по главным параметрам властвовать в России – государствообразующему русскому народу или небольшой, но крепко организованной, политически и экономически мощной еврейской прослойке? Вопрос «о квотах» и «национальных представительствах» во власти только запутывает и маскирует суть дела. Поэтому русско-еврейский вопрос надо всегда выводить за скобки законопроектов о национальных отношениях, ибо такая постановка нарочито уравнивает евреев с чеченцами, татарами, якутами и лишь уводит от понимания главного – между русскими и евреями идет борьба за власть в России…

Порой и мы, как попугаи, повторяли вслед за профессиональными провокаторами «тоталитаризм!», «тоталитаризм!», не понимая того, что загоняем сами себя в ловушку.

Что такое тоталитаризм? Это мобилизация всех сил. Это подчинение личной воли – народно-государственной необходимости, это табу на все излишества, варианты, версии, эксперименты в материальной и культурной жизни. Это ограничения права во имя долга. Вообще вся русская жизнь – это не жизнь права, а жизнь долга.

Поскольку великое русское государство рождалось и жило в экстремальных исторических условиях, на тех широтах, где невозможны великие цивилизации, возникло, как «пламя в снегах», и его рождение и развитие потребовали от народа и его вождей столь нечеловеческого, тоталитарного, мобилизационного напряжения на протяжении сотен лет, а значит, такого рода постоянный «тоталитаризм» есть естественное состояние русской жизни и русской истории. И для нас сей термин не должен быть каким-то пугалом. Без «тоталитарной прививки» к нашему историческому древу мы не могли бы существовать. Отсюда и плановое хозяйство, и административная система, и власть центра со всеми их достоинствами и недостатками.

Но, как говорится, по одежке протягивай ножки, не жили богато – нечего начинать, помирать собрался, а рожь сей… Забыли мы эти народные истины. Забыли в жажде перемен, что советская власть – это не только геронтологические старцы и не только тринадцать тысяч солдат, погибших в Афганистане… Это еще и поистине подвижнический труд нескольких поколений, обеспечивших нам к середине 70-х годов пользуемые не элитой, а всем народом простые, но необходимые для него блага, – без которых невозможно скромное и надежное благополучие народа и его воспроизводство: бесплатная вода, почти бесплатный газ, копеечное электричество, почти ничего не стоившие почта, телеграф, телефон, доступный каждому самому небогатому человеку поезд и самолет… А о бесплатных медицине, образовании, спорте, детсадах и яслях и говорить нечего… А бесплатное жилье, бесплатные шесть соток земли, почти дармовые книги, почти бесплатный хлеб.

– Что еще нужно человеку, чтобы достойно встретить старость? – как говорил один из героев фильма «Белое солнце пустыни».

Да разве можно было алчной части нашей и мировой элиты мириться с тем, что все эти богатства принадлежат не им?

Помню, в ту эпоху я часто работал зимой в домах творчества – в Дубултах, в Малеевке, в Ялте…

Дома писателями не заполнялись, а потому отдыхать туда приезжали шахтеры, думаю, что в среднем они были не беднее писателей, ибо наши дома сотрясались от веселья и разгула этих денежных, крепких, умеющих работать и гулять людей…

Никогда ни один народ в истории не владел, и уже никогда не будет владеть этими простейшими и необходимейшими благами цивилизации в той степени, в какой ими владел советский народ, работавший на себя и плохо понимавший, какими богатствами он располагает…

Будучи недавно в Китае на днях русской культуры, я встретился с главным редактором журнала «Знамя», моим давнишним знакомым по 60–80-м годам, Сергеем Чуприниным.

Когда-то он писал предисловие к однотомнику моих стихов (1979 г.), вполне патриотичное и эмоциональное, потом постепенно перешел в лагерь будущих прорабов перестройки, возглавил журнал, где несколько лет подряд журналисты, писатели, политики разрушали наш Союз и наш образ жизни, и вдруг в Китае мрачно пожаловался мне, что все, мол, получилось не так, как предполагалось ему. Что журнал «Знамя» дышит на ладан, культура гибнет, писатели-демократы в отчаянье.

– На что жаловаться, Сережа, – ответил я ему. – Ваше положение хуже нашего. Мы честно боролись, но у нас не хватило сил в борьбе за Россию. Мы – побежденные, а вы – обманутые. Вам тяжелее, вас просто кинули. Как и положено на воровском рынке. Использовали и кинули…

А ведь целое десятилетие журнал «Знамя» героизировал и прославлял имена диссидентов 70–80-х годов – Галича и Аксенова, Ростроповича и Эрнста Неизвестного, Любимова и Бродского, Войновича и Алешковского. Помнится, как Майя Плисецкая, выступая по телевидению, в то время сказала о деятелях культуры третьей эмиграции:

– Они уехали потому, что им было плохо. Если бы им было хорошо, они бы не уехали. А Рубцову хорошо было жить в нищете, сидеть свои последние дни в комнатке вологодской коммуналки, петь, склонясь над гармошкой: «Я в ту ночь полюбил все тюремные песни, все запретные мысли, весь гонимый народ!»

А Шукшину легко было пробиваться со своими кровоточащими рассказами и фильмами сквозь строй чиновничьего равнодушия?

А Варламу Шаламову, отсидевшему в лагерном аду двадцать с лишним лет, легко было вспоминать Колыму и в своем убогом доме престарелых наносить на бумагу события и судьбы, от одного описания которых кровь застывает в жилах?

А покойному Владимиру Чивилихину, чью книгу «Земля в беде» рассыпала цензура, легко ли было? А Михаилу Алексееву легко ли и хорошо ли было вспоминать, писать и печатать и проволакивать сквозь цензуру первую в нашей истории книгу о голоде 30-х годов, который пережил он, крестьянский мальчик, чтобы рассказать, как обезлюдело от геноцида русское Поволжье? Барышникову, Макаровой, Нуриеву, Крамарову, Ал. Глезеру, Корчному было плохо… Почему? Их не учили танцевать? Или плохо выучили играть роли? Или не давали зарабатывать на жизнь бездарными переводами?

А зачем оставались на Западе наши дирижеры, фигуристы, виолончелисты, певицы, политики, дипломаты, летчики? Что, им тут, на родине, Бетховена играть не давали? Выступать в чемпионатах страны запрещали? Танцевать в Большом театре или в Мариинке отказывали? Петь арию Розины не дозволяли? Нет, все гораздо проще и сложнее. Проще, потому что – будем глядеть правде в глаза – эти профессионалы высокого класса ценили себя гораздо дороже, нежели общество могло им платить. Так что причины для «плохо», будем откровенны, были. Они, много поездив по миру, поглядев на образ жизни себе подобных, на машины, виллы, особняки великих артистов мира, справедливо сочтя себя не менее талантливыми и не менее заслуживающими не меньших благ, пришли к естественному выводу. Неопределенное понятие «им было плохо» отлилось в точную формулу: «Нам мало платят. Не по нашему таланту. Живя на Западе, мы можем в этом отношении стоять вровень с ними». И те, кто уехал, по-своему были справедливы в своих претензиях. Мы платили им мало. Что делать! Опять начнем скучные подсчеты: пять миллионов жертв в гражданской войне, два всенародных голода, репрессии Красного террора, геноцид, расказачивание, индустриализация, колхозы, Великая Отечественная, разруха, и снова в который раз возрождение жизни. Когда умерла моя мать – хирург высокой квалификации, всю жизнь работавшая на нескольких работах, на сберкнижке у нее были деньги лишь на похороны (правда, была уже хорошая квартира и нормальная пенсия). Как мог советский зритель, вынырнувший из этого гигантского котла, перекипевший в нем всю войну, все послевоенное лихо, живший в растяжку жил человеческих, как мог этот средний советский человек, едва-едва обросший кожей с середины 60-х годов, платить за билет в какой-нибудь Большой или Мариинский театр, или в цирк, или Консерваторию, сумму, эквивалентную сотням долларов, а именно такова стоимость билетов на концерты актеров подобного уровня на Западе, стоимость, лежащая в основе их банковских счетов, вилл, яхт, путешествий, стоимость, говорящая о том, что они едут туда обслуживать западную элиту. Да, мы были бедны, чтобы оплачивать все амбиции и запросы талантов нашего времени. Мало они получали от бедного народа. И ясно видели, что больше в ближайшее время не получат. Оттого-то, по их словам, «им было плохо». Ибо они не могли взять больше, чем мы могли им дать. А мелкие подачки государства – компенсации в виде Государственных премий, орденов, званий – уже всерьез никого к концу 60-х годов не интересовали…

Значит, надо жить там, где хорошо. Но те современные русские писатели, которым было «плохо» здесь, но кому и в голову не приходила мысль, чтобы из-за этого куда-то эмигрировать, понимали и понимают призвание писателя – гражданское, по-пушкински, а не по-диссидентски («но, клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество»).

Кто-то уехал потому, что не мог в наших условиях удовлетворить жажду политической деятельности, и это понятно. Кто-то, чтобы остаток жизни попить пиво в парижских бистро и всласть потрепаться с друзьями, наезжающими из Союза. Ей-богу, не могу осуждать за подобную слабость! Кто-то мир посмотреть, пошляться по городам. Кто-то вволю порусофобствовать… Но больше всего мне были смешны наши чиновники, ахавшие при этом: «Ну такому-то имярек чего надо было? И лауреат, в народный, и дача есть, и ордена, и почет! Чего же еще надо? Все у него было!» И не понимали своими мозгами наши администраторы, что это «все у него было» – лишь по нашим очень скромным масштабам. А там масштабы и счета другие. Вот он, идеал, тот самый, о котором как о коммунистическом будущем мечтал Евтушенко в романе «Ягодные места», когда изображал диалог сибирского лесоруба со своей женой:

– А что, Маш, не махнуть ли нам в отпуск на Гавайи? В Швейцарии мы в прошлом году были, надоела Европа, давай на Гавайи!

Вот такими картинами словоблуд со станции Зима соблазнял в те времена ныне забытых Богом и людьми сибирских лесорубов.

А что касается людей вроде Василия Белова, Валентина Распутина, Юрия Кузнецова, Дмитрия Балашова, то их несчастье (или счастье?) заключалось в том, что они были людьми такой породы, что и протоиерей отец Сергий Булгаков, который в автобиографических заметках писал:

Родина есть священная тайна каждого человека, так же как и его рождение. Теми же таинственными и неисследимыми связями, которыми соединяется он через лоно матери со своими предками и прикрепляется ко всему человеческому древу, он связан через родину и с матерью-землею и со всем Божиим творением… Моя родина, носящая для меня имя Ливны, небольшой городок Орловской губернии, я умер бы от изнеможения блаженства, если бы сейчас увидел его… Там я не только родился, но и зародился в зерне, в самом своем существе, так что дальнейшая моя, такая ломаная и сложная жизнь, есть только ряд побегов на этом корне. Все мое оттуда…

Вот где собака зарыта. Все очень просто. Там деньги и свобода. Здесь вера и любовь.

Ибо ни Бродский, ни кто-либо другой из третьей эмиграции ничего похожего тому, что сказал о себе С. Булгаков, сказать не мог. В его словах воплотилась глубинная суть русского патриотизма, запрещенного официальной идеологией уже в начале 20-х годов. Так чувствовали Бунин и Зайцев, Соколов-Микитов и Шмелев, Шаляпин и Цветаева. Такой же связью родины и души жили Николай Рубцов, Владимир Солоухин, Анатолий Передреев, ею жили и живут многие сегодняшние русские писатели – Лихоносов, Личутин, Лобанов, Крупин… У их антиподов чувства иные.

Погибла Россия или не погибла, пропадает или возрождается – это их мало интересует. Их не отягощают такие «предрассудки» сегодняшнего мироощущения, как патриотизм, ностальгия, лоно матери. Именно такой вывод можно сделать, читая книги этих писателей, изданные на Западе после «выезда».

Бунин, Куприн, Цветаева, Шаляпин, Шульгин, Рахманинов покинули Россию потому, что, по их убеждению, в те времена их Россия – погибала и погибла. Они не примерялись заранее к такой судьбе, не налаживали во время «творческих командировок» связей, не подстилали соломки, не заключали предусмотрительно ради аванса (хоть что-нибудь урвать!) договоров в советских издательствах, не давали предварительных интервью всяческого рода западным корреспондентам, не надеялись на счета в швейцарском или иных банках, заранее открытые. Наши диссиденты долго торговались с идеологическим аппаратом – уезжать или не уезжать. И на каких условиях. Их уговаривали, удерживали, покупали… Но дать всего, что они просили, даже всесильные чиновники того времени не могли.

Однажды в конце 70-х годов, разговаривая с умным и достаточно ироничным Сергеем Наровчатовым, я спросил его: «Почему наша идеологическая система, всячески заигрывая до определенного предела с деятелями культуры «западной ориентации», снимая их недовольство всяческими льготами, зарубежными поездками, тиражами, госпремиями, дачами, внеплановыми изданиями, – почему одновременно она как к чужим относится к людям патриотического склада?» (Как раз в то время громился роман Пикуля «У последней черты», партийная и литературная пресса разносила статьи и книги В. Крупина, В. Кожинова, М. Лобанова, Ю. Лощица, «Коммунист» пером комсомольско-партийного карьериста Юрия Афанасьева осуждал издание беловского «Лада» и т. д.) Сергей Наровчатов посмотрел на меня мутными, когда-то голубыми глазами и без раздумья образно сформулировал суть идеологического парадокса: «К национально-патриотическому или к национально-государственному направлению власть относится словно к верной жене: на нее и наорать можно, и не разговаривать с ней, и побить, коль под горячую руку подвернется: ей деваться некуда, куда она уйдет? Все равно в доме останется… Тут власть ничем не рискует! А вот с интеллигенцией западной ориентации, да которая еще со связями прочными за кордоном, надо вести себя деликатно. Она как молодая любовница: за ней ухаживать надо! А обидишь или наорешь – так не уследишь, как к другому в постель ляжет! Вот где, дорогой Станислав, собака зарыта!» Когда я оскорблен и унижен системой, чиновниками, идеологией, – я вспоминаю письмо Пушкина к Чаадаеву:

Я далеко не восторгаюсь всем, что вижу вокруг себя, как литератора – меня раздражает, как человек с предрассудками – я оскорблен, – но клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, какой нам Бог ее дал.

Сентиментальный Александр Сергеевич! Как вы старомодны!

А «сатирики» – не сентиментальны. Осмеять, вывернуть наизнанку, унизить – это у них получается само собой. Оно, конечно, легче, нежели мучиться, любить, страдать. Тут другой дар нужен. Да какой там дар – просто другое сердце и другая душа… Диссиденты любили козырять именем Ахматовой. А эта мужественная женщина ведь многих эмигрантов-писателей той эпохи уязвила своей сверхчеловеческой гордыней – ни строчки, начиная с двадцать третьего по 1940 год, не напечатала Анна Ахматова – черпая силу и веру в чувстве Отчизны, которое было настолько цельным, что тревожило совесть великой первой эмиграции:

В кругу кровавом день и ночь —

Долит жестокая истома.

Никто нам не хотел помочь

За то, что мы остались дома.

За то, что город свой любя,

А не крылатую свободу.

Мы сохранили для себя

Его дворцы, огонь и воду…

…Но вечно жалок мне изгнанник,

Как заключенный, как больной!

Темна твоя дорога, странник,

Полынью пахнет хлеб чужой.

А уж как выглядели рядом с этим несокрушимым чувством литературно-бизнесменские импульсы последней волны диссидентства – говорить не приходится… Ошиблась Ахматова: хлеб Ростроповича и Аксенова пахнул не полынью, а пресс-конференциями, шампанским, черной икрой…

Внимание! Это не конец книги.

Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?