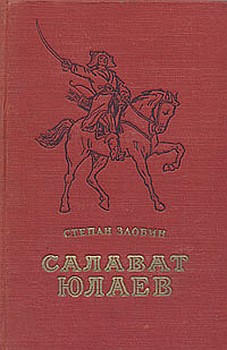

Текст книги "Салават Юлаев"

Автор книги: Степан Злобин

Жанр: Историческая литература, Современная проза

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 6 (всего у книги 31 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]

ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ

Круговой путь, совершаемый за лето кочевьями, подходил к концу. Ещё один переход – две недели кормёжки скота – и пора на зимовье. Травы желкли, все чаще лились дожди, и кошмы, не высыхая, пропахли кислым запахом прелого войлока. Кобылы начали убавлять молоко, молодые барашки повыросли и выглядели как взрослые овцы, зато выросли и молодые волчата и вместе со старыми волками врывались в табуны и в отары овец, принося опустошение. Пастухи и собаки не спали в эти тёмные осенние ночи.

Охотники с соколами и орлами тешились в редкие ясные дни удалой охотой на отлетающих уток, гусей и журавлей. Вода в реках становилась особенно глубокой, когда в ней отражалось бездонное густо-синее осеннее небо, и даже на взгляд она была холодна, а по течению её все чаще неслись золотистые и багряные листья деревьев.

На пушистых султанах сухого осеннего ковыля по утрам блестели мельчайшие капельки инея, и туман по воде расстилался долго – почти до самого полдня. Всё говорило о том, что пора на зимовье.

Настал и последний день, когда на арбы, гружённые добром, сложили войлоки кошей, согнали тысячные гурты овец и молодые жягеты с арканами на лучших конях выехали перегонять табуны на другой берег…

В пустынных улицах покинутого аула всё было знакомо и всё поросло высокой, не щипанной летом травой, все одичало… В жилищах пахло плесенью, сыростью, пылью, с крыш текло в избы, в первый раз затопленные печи дымили со всех сторон, плетни пошатнулись…

Женщины мыли, скребли, чистили, мужчины месила глину, рубили сучья, голодные в суматохе собаки дрались… Кто-то спугнул у себя во дворе лисицу. Кто-то нашёл у себя в избе гнездо воробьёв…

Старшина и Салават с тюками овечьей шерсти, с кожами и шкурами собрались выехать в русскую деревню, чтобы сменять все это добро на хлеб.

Салават уже не в первый раз ехал с отцом к русским. Каждую осень Юлай привозил к соседям свои товары и увозил два-три десятка мешков зерна, два-три ножа, топор, железные наконечники к стрелам, а иногда даже свинец и порох для старинного ружья, с которым любил он охотиться и которое прошлой зимой разорвало от выстрела.

Все эти товары были запретны для торга с башкирами. Русские, продавая их Юлаю, сами подвергались опасности быть наказанными. Один раз был наказан плетями весёлый кузнец Ванька, который делал башкирам ножи и железные наконечники стрел. В другой раз увезли в тюрьму человека, который продал башкирам дешёвую соль. Говорили, что солью торгует только сама царица.

Она представлялась тогда Салавату сидящей на возу с железным ведёрком…

На этот раз один русский знакомец обещал Юлаю новое ружьё, свинец и порох.

Салавату не терпелось взять в руки ружьё и научиться владеть им. Он поднялся раньше всех и разбудил к отъезду отца и братьев. Солнце едва взошло, когда они собрались садиться по коням, но в это время примчались из гор пастухи с вестью о том, что с перевала к деревне идут солдаты…

Весть пролетела мигом по всем дворам и всполошила аул. Все выбегали глядеть на дорогу, ведущую от перевала.

Юлай успокаивал встревоженных родичей:

– Зачем к нам солдатам идти?! Напутали что-нибудь пастухи.

Однако старшина решил обождать с выездом до выяснения дела.

И вот звук барабана, давно позабытый Юлаем, и звуки флейт и военной трубы донеслись до аула.

– Солдаты! – подтвердил озадаченный старшина. – Может, война у царицы с чужими царями, как ведь знать?

Конные и пешие солдаты по опустевшей улице дошли до площади у мечети.

Юлай приказал у себя в доме скорее варить мясо для угощения, а сам побежал к офицеру, на ходу натягивая старшинское одеяние…

Офицер приказал собрать всех мужчин старше шестнадцати лет, и вот они сходились на площадь.

Солдаты стояли вольно, приставив к ноге ружьё, но не расходясь из рядов. Конные спешились и привязали своих лошадей к коновязи возле мечети. Они курили табак, пересмеивались.

Женщины и ребятишки вслед за мужчинами тоже высыпали на улицу, возле площади жались к плетням, поглядывая на необычное зрелище. Салават пришёл было к площади, но отец подошёл к нему.

– Уходи, – повелительно сказал старшина. – Увидит тебя офицер, не поверит, что ты молодой!

Салават неохотно вошёл во двор Бурнаша, стоявший у самой площади, и выглядывал из-за рябины через плетень. Отсюда было видно всю площадь, со всем, что творится: и высокого усатого офицера с мутными глазами, в широкой шляпе, с косицей, и солдат с такими же белыми косицами, свисавшими из-под шляп.

Когда все собрались, отец суетливо подбежал к офицеру и по-солдатски сдёрнул с головы свою старшинскую шапку.

– Все сошлись? – спросил офицер старшину.

Юлай подтвердил, что все.

Тогда офицер пронзительно громко крикнул, и солдаты все разом вздёрнули головы, крепче перехватили свои ружья и в лад зашагали вокруг площади, словно вели хоровод. Офицер снова крикнул, солдаты все разом остановились, и тогда стало ясно, что площадь окружена и никто не мог бы теперь уйти из кольца солдат…

Окружённые озирались с тревогой: их было свыше полутораста человек, а солдат не больше полсотни. Но лица солдат, которые до этого пересмеивались, разговаривали между собою и что-то кричали женщинам, стали теперь суровы и угрожающи.

И Салават вдруг все понял – понял раньше, чем офицер с переводчиком-солдатом вошёл в середину круга и переводчик начал читать по-татарски указ губернатора. Он читал громко, внятно, все слова были понятны и просты, но сквозь тревожный гул крови в ушах только отдельные слова доходили до слуха Салавата.

«…Ты, старшина Юлай, написал угрозное письмо господину тайному советнику Твердышову…

…Собрав мятежное скопище на конях с сайдаками, учинили прежестокий мятежный набег на землю его превосходительства господина Твердышова…»

Так это же про его, Салавата, письмо, про его набег! Это он навлёк солдат на деревню. Что будет теперь?..

Салават не заметил и сам, как покинул своё укрытие, вышел из двора. Площадь притягивала его.

Башкиры, вначале стоявшие молча, теперь волновались, размахивали руками.

– Не писали письма…

– Какой там набег?! Ребятишки набег чинили!.. Какой мятеж?!

– Замолчать! Слушать, когда читают бумагу! – выкрикнул переводчик.

Башкиры утихли.

Салават замер. Он слушал, стараясь не пропустить ни слова.

– «…самочинно и дерзко, забыв шерть и службу её императорскому величеству всемилостивой государыне Екатерине Алексеевне… – читал переводчик. – По сему указу: чтобы впредь неповадно вам было мятежи учинять – платить вам, башкирцам, штрафных лошадей триста да триста же лошадей за убытки, в оплату господину тайному советнику Твердышову…» – продолжал переводчик.

– За что лошадей давать?! За какой убыток?! – выкрикнул старшина.

– Никто мятежа не чинил! – шумно подхватили башкиры.

– Слушать указ губернатора! – потребовал офицер. – Стоять молча!

И выкрики снова утихли.

– «…да штрафных овец три тысячи и три тысячи же взять с вас в пользу господина советника. Да денег штрафных пятьсот рублей и пятьсот же рублей…»

Крики и брань разразились над толпою башкир.

Разорение и беда нависли над всем их аулом, и все это из-за него, Салавата, из-за его затеи. «Вот тебе и батыр! Вот и лук Ш'гали-Ш'кмана!.. Малайка сопливый навлёк такую невзгоду…» – думалось Салавату. Его словно опалило огнём с головы до ног…

– Кишкерма-а! Замолчать! – кричал переводчик в толпу башкир.

– Не будем молчать! Что ты глотки нам затыкаешь?!

– Нас грабят, а нам замолчать?!

– Разбой среди белого дня!

Офицер отскочил к солдатам и крикнул какое-то непонятное слово. Солдаты перехватили ружья, направив штыками в толпу, и крики оборвались перед этой угрозой. Тогда в наступившей тиши переводчик прочёл:

– «Да всех вас, башкирцев, мужеска пола деревни Юлаевой Шиганайки с шестнадцати лет бить лозою по пятьдесят ударов и сызнова к шерти привесть!!»

Теперь уже криков отчаяния и обиды, стонов негодования и гнева было не угасить, не умерить…

Вот-вот начнётся восстание, вот-вот люди бросятся с голыми кулаками на выставленные штыки…

Но по новой команде солдаты все враз вскинули ружья на изготовку к стрельбе, и, заглушив все крики народа, ударили барабаны.

Салават увидал, как люди на площади сжались в один плотный ком, пятясь со всех сторон в середину круга от направленных ружей. Салават увидал выражение страха на лицах односельчан, за барабанным грохотом не было слышно ничьих голосов, и вдруг двое солдат грубо схватили Юлая за широкие рукава нарядного старшинского халата и вырвали его из толпы. Двое других подскочили, бесстыдно задрали со старшинской спины на голову халат и рубаху и повалили Юлая на толстый обрубок бревна, валявшийся возле мечети уже несколько лет…

Салават не помнил, как он ворвался в круг солдат, как, ринувшись на солдат, державших Юлая, отбросил их в сторону, как повалил и ещё двоих, один из которых уже замахнулся лозою над голой спиною отца, как подскочил к офицеру.

– За что бить отца?! За что бить народ? За что весь народ грабить?! – выкрикнул он. – Я писал письмо. Я сделал набег! Меня бери… Я один!..

Мутные глаза офицера выпучились, усы шевельнулись, и в глазах Салавата завертелись сверкающие круги от удара в лицо. Он пошатнулся. Ответный удар по торчащим усам офицера был таким неожиданным, что никто не успел удержать Салавата. Никто не успел опомниться, пока, ринувшись к коновязи, Салават оборвал рывком повод и взлетел на седло офицерской лошади.

– Башкиры! По коням! За мно-ой! – крикнул он.

Из солдатских рядов ударили выстрелы, но офицер закричал, поднимаясь с земли:

– Догна-ать! Не стрелять! Взять живье-ом!..

Несколько солдат вскочили на лошадей и помчались в погоню, однако Салават уже перемахнул через плетень деревни.

* * *

Глубокой ночью, в мокрой одежде, издрогший, голодный, Салават добрёл до того места, где ещё утром стояла родная деревня.

Возле пожарища выли собаки. Их вой сливался с протяжным плачем женщин, детей, с клятвами, бранью, стонами, с жалобами и тревожным блеянием одиноких уцелевших овец… Пламя пожрало все и успокоилось. Только кое-где мерцал ещё отсвет углей, освещая понурые кучки осиротелых разорённых людей, и по всей долине в осенней ночной прохладе стлался в траве дым…

Спрянув с коня и нырнув от солдатских выстрелов в стремительное и леденящее течение Юрузени, Салават обманул погоню. Солдаты подумали, что убили его, и прекратили преследование…

Пробираясь горами назад к дому, Салават встретил уходящих весёлых солдат. Они гнали с собой табуны коней, угоняли гурты овец, и с десяток башкир из родного аула, униженные, избитые, придавленные горем, сами гнали свой скот впереди «победителей».

Притаясь меж камнями, Салават видел всех. Он узнал своих несчастных односельчан, узнал солдата-переводчика, двоих солдат-палачей, которых он отшвырнул от отца, офицера со вспухшим от удара лицом…

Если бы ненависть могла убивать! Как ненавидел он и солдат, и офицера! Он ненавидел их до того, что жить на одной земле с ними было невыносимо. Он готов был выскочить из своего убежища, встать на утёс и крикнуть: «Вот я! Стреляйте!»

Но они не станут стрелять! Они схватят его и повезут в Исецкую канцелярию!

Когда они скрылись за перевалом, Салават пошёл дальше. Издалека он увидел зарево. Его сердце остановилось: он понял все – ведь он продолжал носить на груди заветный уголёк. В том зареве он разгадал беду, но хотел хоть на время себя обмануть надеждой на то, что это лишь отсвет заката… Запах дыма, летевший с ветром ему навстречу по долине родной речки, развеял обман…

И вот он стоит на пригорке, один, в стороне от всех. Он виновник позора, отчаяния, скорби и нищеты своих родичей… Да все ли там живы?.. Может быть, кто-то запорот насмерть, кто-то не вынес позора, бросился на врагов, и его закололи штыком…

Салават стоял и смотрел на картину пожарища, освещённую мутным светом луны и отблеском догоравших углей.

Он не решался выйти к народу. Он чувствовал себя проклятым всеми. Хотел быть батыром, хотел принести счастье и волю, а принёс унижение и беду. Если лук Ш'гали-Ш'кмана его обманул, то стоит ли жить!.. Горло сжимало, грудь разрывало болью. Осенний ветер пронизывал мокрую одежду, и дрожь передёрнула плечи юноши. Он одиноко побрёл по долине журчащей речки, по узкой тропе, и вдруг за кустами, почти рядом, он услыхал голос… Он замер. Встретить сейчас людей он не мог, он не смел… Как он взглянет в глаза? Что он скажет?.. Уйти одному в горы, где бродят лишь звери? Без оружия? Что же, пусть нападут волки, медведь, рысь… Стать добычей зверей – достойный конец для того, от кого родится столько несчастий!

Салават стоял неподвижно в кустах, ожидая, когда пройдут люди, но голоса не приближались, не удалялись.

– Бесстыдные души, гнилые сердца! – узнал Салават голос муллы. – Ведь как старика истерзали, собаки!

И Салават разглядел за кустами очертания коша. Верно, кое-кто успел спасти из огня свои коши. Отсвет едва тлевших углей от догоревшего костра чуть озарял лежавшего на кошме человека и возле него на коленях муллу. Мулла Сакья намазывал чем-то голую спину лежавшего.

«Значит, муллу не побили – ишь бодрый какой, как всегда!» – подумалось Салавату.

– Ну, лежи, старшина, – сказал мулла, поднимаясь.

Так, значит, тут, рядом, лежит отец… Он не ответил ни слова мулле, – может быть, он умирает… Как били его, когда Салават ускакал! Вся злоба нечистых кяфыров обрушилась на него…

«Как истерзали!» – сказал мулла… Какое же нужно сердце, чтобы стоять тут, рядом с отцом, и не пасть перед ним на колени!.. Как примет его отец? Отец скажет: «Трус! Ты напакостил и убежал. Будь ты проклят! Ты мне не сын… Ты трусливо бежал, а за тебя сожгли весь аул, за тебя засекли нас до полусмерти и разграбили дочиста!.. Изгоняю тебя навек!..»

А что ответить в своё оправдание? Нечего. Что тут скажешь, когда так и есть? Поцеловать подошву его сапога, поклониться и молча уйти в горы и там погибнуть от голода и зверей… Пусть волки растащат кости, пусть даже не будет могилы того, кто так виноват перед своим народом…

Салават шагнул из кустов.

– Атай… – произнёс он едва слышно.

Старшина, лежавший на животе, опустив лицо на руки, поднял голову.

– Кто?! – спросил он. – Салават?! Сын! Мой сын!.. Ты живой?! – воскликнул старик. Он рванулся привстать, но без сил упал на кошму и внезапно заплакал, как женщина. – Солдаты сказали, что ты… что убили… Сынок!..

– Атай! – пролепетал Салават. Он кинулся на колени, схватил руку отца, прижал её ко лбу, и слезы, как в раннем детстве, сами скатились из глаз Салавата на большую костлявую руку отца…

– Если бы ты не ударил кяфыра в его поганую рожу, всё равно они сожгли бы нашу деревню. Они все равно нашли бы, за что её сжечь. Она им мешает, сынок… Они хотят делать плотину… Купец заплатил за это, наверно, немало денег… Не зря ведь у них была с собой для поджогов просмолённая пакля, – утешал старшина сына.

Отец говорил ещё какие-то слова из Корана, но Салават их не слушал. Мать дала Салавату сухое платье. Дрожащими от радости руками она сама, как ребёнка, его раздевала, сама помогала одеться, приговаривая, как маленькому, ласковые слова:

– Вот у нас и рубашечка стала сухая, и спинка согреется, вот нам и будет тепло… И ножки обуем в сухие сапожки… И кушать будем…

– Если бы все мы кинулись за тобой на солдат, то мы их победили бы, – сказал Сулейман Салавату. – Сами мы все виноваты, что оробели.

– Дурак! У них ружья, пули! – проворчал Ракай, лежавший, как брат и отец, на животе.

Салават угрелся под одеялом из лисьего меха. Ему казалось, что он проспал бы ещё три дня, когда суровый голос отца разбудил его:

– Уходи, Салават. Уходи, пока не увидели люди, что ты жив. Ведь горе какое у всех! От горя никто ничего не рассудит по правде. Ещё кто-нибудь и начальству напишет… В Биккуловой, под Оренбурхом, знакомый татарин держит умёт. Он примет тебя. Три года пройдут, тогда возвращайся. За три года немало воды утечёт – все смоет время, и злобы людской не станет…

И Салават ушёл до восхода солнца.

ГЛАВА ПЯТАЯ

В глубине Оренбургских степей, по дороге от Оренбурга к Самаре, по тракту стояло немало одиноких умётов – заезжих дворов, в которых останавливались проезжие обозы с русскими товарами для азиатов и с азиатским товаром, идущим в Россию. Иногда приставали в умётах и караваны верблюдов, и окружённые злыми сторожевыми собаками гурты перегоняемых из степей жирнозадых овец, и тысячные табуны лошадей. В умёт заезжали чиновники, офицеры, купцы – перед всяким гостем татарин, хозяин умёта, старик, широко распахивал ворота двора; для старых знакомцев он отпирал тяжёлый замок каменной подклети, куда складывал на ночь товары, а ключ отдавал владельцу товара. Зато с огорода, через коровник, был у татарина сделан тайный лаз, ведомый лишь немногим. Через этот лаз пробирались в умёт никому не знакомые молчаливые люди. Нередко их ноги были потёрты колодками или цепями, на руках сохранялись под рукавами язвы от кандалов, а то и звенья неспиленной цепи; случалось, что заходили беглые крестьяне, бредущие по свету куда очи взглянут, подальше от родной подневольной пашни, от барских плетей… Бежали раскольники, расстриги-попы, арестанты и каторжники – и все находили приют…

Был слух, что татарин к себе принимает даже разбойников и хранит их награбленное добро, но никогда не случалось, чтобы вблизи умёта кого-нибудь грабили подорожные гуляки, не случалось и того, чтобы драгунский дозор, искавший разбойных людей, напал на их след возле умёта. У старика Салтана было всегда напасено довольно сена, для добрых коней чиновникам и офицерам всегда мог старик угодить овсом, в любой час мог зарезать овечку, старуха его, Золиха, подавала к столу и сметану, и масло, и молоко, и яички, всегда у неё припасён был мёд, а для добрых людей – и кислушечка-медовуха, и бражка, и квас…

На этот умёт и пришёл Салават в осеннюю непогоду, в слякоть и в дождь. Салтан в это время в подклети отмерял для проезжих овёс.

Убедившись, что здесь, у амбара, никто не слышит его, кроме хозяина, Салават рассказал ему о себе. Старик Салтан сокрушённо покачивал головой, слушая рассказ Салавата о его злоключениях.

– И чего молодому такому было соваться! – недоуменно сказал он. – Чего тебе надо? Отец – старшина, богат человек, у русских в почёте… Ну, поставили бы деревню на новом месте. Места, что ли, у бога под солнышком мало?!. Думаешь ты, что цыплята орла с двумя головами клевать могут? Орёл с двумя головами – ой сильная птица какая!..

Салават, потупясь, молчал.

– На божьи порядки, джигит, поднимаешь руку. На зверя охотник есть, на птицу – орёл, на бедного человека – богатый… Думаешь, ты доброе дело сделал – все рады будут? Рот ведь жёлтый ещё у тебя. Тебе бы в гнезде сидеть, а ты полетел! На дворе – сова, на земле лисица съест. Как, сказал ты, зовут тебя?

– Салават.

– Имя святое дали тебе – Салават, это имя мира и тишины, а ты вон что затеял!.. Отца твоего таскать теперь станут: где, мол, сына укрыл? Если узнают, меня тоже схватят: «Зачем беглеца на двор пускаешь?»

– Святой пророк Магометговорил… – осмелился возразить Салават.

– Ты меня не учи, что пророк говорил! – перебил хозяин. – Я Корану учился – сам знаю! Заезжий двор у меня ведь!.. Солдаты каждый день ходят, у приезжих гостей смотрят бумаги, а где у тебя бумага?!

Салават резким движением вскинул заплечный мешок.

– Прощай, Салтан-агай! Не ко двору тебе в доме держать орлёнка – возьми поросёнка! Прощай!..

По жидкой грязи, смешанной с конским навозом, Салават под дождём зашагал по двору к воротам.

– Куда ты? Горячий-то парень какой ведь попался! Постой! – забормотал, догоняя его, хозяин. – Стой, говорю! – Он схватил Салавата за полу чекменя. – Салтан-старик не таких ещё укрывает… От слова беды не случится. Ну, побранил!.. Борода-то, гляди, седая, а ты молодой. Мне что тебя не учить маленько?! Иди, оставайся. Племянником будешь моим – из-под Казани приехал, Ахметка.

Юношеская гордость толкала Салавата от старика, но он был измучен долгим путём, промок под дождём, иззяб. Гордость его боролась с желанием пожить наконец спокойно. Много дней мотался он от кочёвки к кочёвке, от умёта к умёту, от двора ко двору, где попало ночуя, голодая, пробираясь к Салтану, у которого в давние годы скрывался и сам Юлай.

– Ну, кому говорю! Ишь, упрямый племянник! Идём.

Старик взял его за руку и новел в избу, вдруг изменившимся голосом весело бормоча:

– Хе-хе! Большой ведь ты вырос, Ахметка! Большой какой стал!.. Хе-хе! На сестру похож… Ну, как в деревне дела? Как дядя Гумар торгует?

Старик провёл его в заднюю пристройку избы и подтолкнул в чулан, заваленный мешками с мукой, овсом, конской сбруей, заставленный бочками, кадками и ларями.

У двора в это время послышались голоса, конское ржание, послышался стук в ворота.

– Вишь, гости наехали. Тихо сиди. Кто увидит – Ахметом зовись… Я лучше запру тебя тут, чтобы никто не увидел.

И Салават услыхал, как он снаружи навесил и запер замок.

Салават сел на нары.

По густой грязи во дворе зачвокали конские копыта, въезжая в ворота, заскрипели колеса телег, с трудом переехавших, видимо, многие броды и смывших дёготь с осей.

«Дальние, – услыхав пронзительный визг колеса, подумал Салават, – или клажа велика, что так стёрли смазку».

Во дворе послышалось несколько голосов, говоривших по-русски, потом зашаркали сапоги о ступени, очищая налипшую грязь; наконец всё затихло.

Салтан не приходил. Салават, не раздеваясь, по-прежнему сидел на нарах. Он с завистью думал о том, что в заезжей избе за стеной, верно, пьют теперь чай.

«Небось, кто с деньгами приходит, тех кормит и поит Салтан – не так, как меня, принимает», – угрюмо думал Салават. Он почувствовал, что голод острее и острее, что он почти не может сидеть от голода. «И кобыла моя голодна, – продолжал он думать, – а старый козёл небось не накормит».

Беглец встал с лавки и прошёлся по кладовой.

В сенях возле двери заговорили тихо на русском языке; по-русски Салават знал немного и плохо понимал связную быструю речь. Замок громыхнул. Дверь отворилась, и в чулан вошёл Салтан, сопровождая какого-то высокого, широкоплечего человека с повязкой, закрывавшей его лицо.

Войдя в полутёмное помещение, гость отшатнулся от Салавата.

– Не бойся, это племянник, – успокоил его Салтан, – он даже по-русски не смыслит, первый раз дальше своей деревни гулял… Брат бедный, детей много, дома нечего есть…

Быстрые чёрные глаза гостя сверкнули.

– А ты, погляжу, всегда под замком племянников держишь. Я, знать, тоже племянник твой, дядя! И к чему ты мне брешешь, Салтанка?! Где это видано, чтобы работников из дому отпускали, когда дома нечего есть?

– Из-под Казани пришёл, звать Ахметкой, – продолжал татарин, не для того, чтобы уверить нового гостя, а чтобы самому Салавату ещё раз напомнить, как он должен теперь говорить про себя.

– Опять врёшь и сызнова брешешь. Я тебя не спрашиваю, как его звать. Ты лучше, дядя, нас обоих, племянников, угости-ка с дороги.

– Ладно, ладно, сейчас угостим! – Салтан суетливо выскользнул из двери и снаружи запер её на замок.

Неприязнь Салавата к хозяину удесятерилась. Если бы даже забыл он о клятве, данной недавно на угольке, – и тогда у него было достаточно причин для ненависти к русским. Язык, на котором человек говорит, и вера в бога его народа определяли для Салавата врагов и друзей с того дня, как он бежал из сожжённой солдатами деревни. Каждый, кто говорил по-русски, теперь представлялся ему врагом. Несмотря на свои пятнадцать лет, Салават был грамотен. Недаром он, сын старшины, дружил с сыном муллы Кинзей. Мулла хотел обучить премудрости пророка своего не по годам тяжеловесного и ленивого сына. Это было трудно, и хитрый отец облегчил себе дело тем, что вовлёк в учёбу сметливого, бойкого Салавата. Салават легко оправдал надежды муллы, перегнав в учёбе своего друга, чем огорчил муллу и доставил возможность гордиться самолюбивому старшине.

Не раз, бывало, Юлай при гостях задавал Салавату вопросы, которые требовали знания Корана, и Салават с лёгкостью и рассудительностью отвечал на вопросы, приводя в изумление одних, а других вынуждая изображать изумление.

Теперь не для других, не напоказ, а для себя самого вспоминал Салават строгие суры Корана, гласящие о неверных. Ненависть и презрение к неверным предписывало устами пророка само небо. И Салават ненавидел их всей душой. Потому и новый пришелец с повязкой на лице вызвал в нём чувство неприязни и отвращения.

Словно стыдясь своего безобразия, отвернувшись от Салавата, он развязал повязку, чтобы её поправить. Тут как раз громыхнул замок. И, в поспешности оглянувшись, пришелец выдал товарищу по неволе свой страшный вид: у него не было носа… Он поспешно закрылся платком, но одного мгновения было довольно шустрому взгляду юнца. Несмотря на сумрак помещения, Салават разглядел его облик во всех ужасных подробностях…

Салават был нечаянно озадачен и молча глядел на безносого; он знал многих башкир, искалеченных так за мятежи, но в первый раз видел русского, побывавшего в руках палача. В полумраке амбара оба добровольных узника внимательно разглядывали друг друга.

Безносый молча опустился на скамью против Салавата. Вошёл Салтан, неся под полой еду, плотно затворил за собой дверь и поставил на нары чашку с варёным мясом. С полки, тянувшейся вдоль стены, он достал каравай хлеба и положил перед гостями.

– Ахмет, псак бар-ма?[9]9

Ахмет, нож есть ли?

[Закрыть] – обратился он к Салавату.

Салават не сразу отозвался. В первый раз Салтан назвал его этим новым именем, которое – кто знает, надолго ли, – должно было заменить звучное и привычное – Салават.

Безносый усмехнулся, стрельнув пронзительными и вместе смешливыми, с издёвочкой, глазами в сторону юноши.

Салават подал Салтану нож. Татарин, с восхищением осмотрев красивый клинок, стал резать принесённое мясо и хлеб.

– А как у тебя, молочка нет ли? – спросил безносый хозяина и с усмешкой добавил: – От бешеной коровки.

– Знаю, знаю, – торопливо проговорил хозяин. – Как в чулан тащить угощение? Увидят!

Он снова вышел. Салават и безносый молча приступили к еде. Через минуту снова вошёл Салтан, принёс чарку водки и ковш квасу. Квас поставил перед Салаватом, водку – перед безносым.

– К ночи ещё зайду, – сказал он и вышел.

Салават, отвернувшись, ел молча. Безносый прервал молчание.

– Водку пьёшь, Мукамет? – спросил он по-татарски.

Салават лишь презрительно передёрнул плечом.

– Ладно, после успеешь! – успокоил безносый.

Салават не ответил. Он жадно жевал солёную конину и глотал хлеб, запивая квасом.

– Плохо тебя, Махмут, дядя твой кормит. Русский этак своих племянников не содержит, – сказал безносый, положив на плечо Салавата руку.

Салават неприязненно отодвинулся дальше.

Безносый засмеялся. Он выпил водку, доел мясо. Оба молча сидели теперь на разных концах длинной скамьи.

– Послушай-ка, Махмут, – начал опять безносый, – нам с тобой, может, месяц тут вместе прожить, неужто же ты так-то и будешь молчать? Мы оба со скуки издохнем! Расскажи, как к Салтану попал.

Салават упорно молчал.

– А то я расскажу. Я, брат, много видал, всего нюхал – вишь, от понюшки и нос весь вышел. А я говорю тебе, Махмут… Как тебя звать-то? – внезапно спросил безносый.

– Сам говоришь! – возмущённо воскликнул Салават, поняв ловушку.

Безносый весело засмеялся своей шутке.

– Вот тебе – «сам говоришь». А ты позабыл свою кличку! Так как же тебя зовут, Махмут или Ахмет? – спросил он.

– Как зовут – так зовут. А тебе-то какое дело? – огрызнулся Салават на насмешника.

– Да ты не серчай. Ахметка – и будь Ахметкой. А меня вот Хлопушейзовут – тоже кличка. И у собаки у каждой своя!.. – добродушно заметил шутник. – Так вот, Ахмет, чай, помнишь, тебе асай говорила сказки? Неужто же ты все позабыл? Ведь помнишь?.. Расскажи ты башкирскую, а я тебе расскажу нашу русскую сказку, так время у нас и пойдёт!..

Салават посмотрел на безносого с гордым презрением и отвернулся.

– Я, брат, привязчивый, я не отстану! – сказал Хлопуша.

В глазах Салавата мелькнул лукавый и злой огонёк.

– Помню одну… – неожиданно согласился он и повёл рассказ: – Жил барсук в норе под корнями, тихо жил, сладкие корешки сосал… Приходит свинья к нему, плачет: «Пусти в нору. Я в степи живу, у меня корешков нет, нору рыть не умею». Пустил барсук. Пожила день, другой, в пятницу пошла в гости к свахе. Назад идёт – сваху ведёт… – рассказывал Салават, заранее зло потешаясь тем, что придумал он рассказать русскому. – «Здравствуй, барсук! – сказал Салават, нарочно произнеся „здравствуй“ – по-русски. – Уж я так твоё житьё да и тебя самого расхвалила – и сваха к тебе жить пришла».

– Вот беда! – перебил безносый. – Не хочешь, а принимай, коли в гости пришла!

Салават неодобрительно поглядел на беспокойного слушателя и продолжал:

– На другую неделю в пятницу обе в гости пошли на старое логовище да к вечеру привели к барсуку ещё тётку свиньи. «Здравствуй, барсук! И тётка моя тебя полюбила!» Чуть не заплакал барсук, да пришлось и тётку принять. В пятницу снова пошли они все гулять на базар, а к вечеру и приводят…

– Знаю – дядю с племянницей, зятя да тёщу, свекровь да шурина, пятерых сыновей, семерых дочерей!..

– Ты как знаешь? – наивно удивился Салават, который только что сочинил свою сказку.

Безносый засмеялся.

– Я хитрый, все знаю! – сказал он. – Дальше что же?

– Как полезли все к барсуку в нору – от свиной вони выскочил он из родной норы да бежать!..

– А дальше? – спросил безносый.

– Все сказал. Про тебя сказал! – оборвал Салават и вызывающе посмотрел на безносого.

– Кто же тут я? Барсук? – лукаво спросил безносый, словно не понимал намёков.

– Нет, свинья, – дерзко глядя в глаза Хлопуши, возразил Салават и пояснил: – Барсук – башкиры, урусы – свинья…

Безносый усмехнулся в широкую бороду и без обиды сказал:

– А сказка-то ведь не вся! У барсука был двоюродный брат Бюре-батыр, по-нашему – Волк Бирюкович. Рассказал ему барсук про свою беду. Стал Бюре-батыр среди оврага и затрубил: «У-у-у! У-у-у! У-у!» – Безносый сложил ладони трубой и громко завыл волком.

Салават схватил его за руку.

– Шибко воешь, шайтан. Тихо вой! – прошептал он.

– Услыхал весь Бюре-народ, собрался, зубы и глаза засверкали, и повёл их Бюре-батыр воевать со свиным народом…

Безносый умолк.

– А дальше? – спросил Салават.

– Конец впереди. Будем живы – увидим.

– А кто в твоей сказке Бюре-батыр? – продолжал Салават, позабыв, что решил не вымолвить ни единого слова.

– Ищи – и найдёшь, – усмехнулся безносый. – Да тебе как найти! Плохой ты охотник – зверя не знаешь.

– Я?! – воскликнул запальчиво юноша.

– Ты. Лесного зверя за борова принял.

– Я медведя ножом зарезал, один! – вспыхнув, сказал Салават.

– Небось старый мерин был, не медведь! – спокойно возразил безносый.

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?