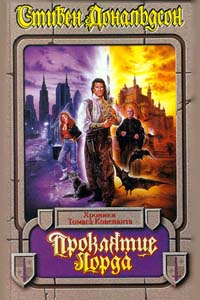

Текст книги "Проклятие лорда Фаула"

Автор книги: Стивен Дональдсон

Жанр: Зарубежное фэнтези, Зарубежная литература

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 2 (всего у книги 34 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]

Кавинант вырвался из рук доктора, бросился в коридор, и содержимое его желудка выплеснулось на чистые стены и пол, словно специально для того, чтобы образовать пятна поругания.

И тогда он решил выжить.

Томас Кавинант прожил в лепрозории более шести месяцев. Все это время он бродил по коридорам как изумленный призрак, отрабатывая навыки ВНК и других необходимых для выживания упражнений, подвергаясь обследованию во время многочасовых врачебных конференций, слушая лекции о проказе, терапии и восстановлении. Вскоре он узнал, что доктора считали, будто ключом к излечению проказы была психология пациента. Они настойчиво рекомендовали ему именно этот метод. Но он отказывался испытывать что-либо на себе самом. Глубоко внутри него крепло прочное ядро непримиримой ярости. Он заметил, что по какой-то жестокой прихоти его нервов два утраченных пальца казались его организму более живыми, чем оставшиеся. Большой палец его правой руки все время пытался дотронуться до этих ампутированных пальцев и, натыкаясь на шрам, вызывал чувство удивления и неловкости. Помощь докторов, казалось, была другим вариантом того же самого трюка. Их стерильные образы надежды вызывали у него те же чувства, что и прикосновение к воображаемым пальцам. А конференции, так же как и лекции, кончались долгими речами специалистов о проблемах, с которыми столкнулся он, Томас Кавинант.

Неделями эти речи вливались в него, до тех пор, пока он не начал бредить ими по ночам. Предостережения заполнили его опустошенный мозг. Ему чудились не страсти и не приключения, а заключительные части речей. – Проказа, – слышал он ночь за ночью, – возможно, самое необъяснимое из всех человеческих несчастий. Эта загадка такая же, каковой является тончайшая разница между живущим и бесчувственным существом. О, кое-что о ней нам известно: она не смертельна, не заразна, если говорить обо всех уже известных способах заражения, проявляется она в разрушении нервов, зачастую конечностей и роговицы; может вызывать уродство, главным образом потому, что лишает тело возможности защищать себя путем ощущений и реакции на боль; иногда ее результатом является полная нетрудоспособность, вызванная сильной деформацией лица и конечностей, а также слепота; и это необратимо, поскольку утраченные нервы восстановить невозможно. Мы также знаем, что почти во всех случаях надлежащее лечение и использование ДДС – диамино-дивенилового сульфамида, – а также некоторых новых синтетических антибиотиков может задержать распространение болезни, и, как только разрушение нервных волокон будет остановлено, нужные лекарства и терапия смогут удерживать проказу под контролем в течение всей оставшейся жизни пациента. То, что нам неизвестно, – это почему и как данная конкретная персона подхватывает болезнь. Мы вынуждены полагать, что она приходит ниоткуда и без какой-либо особой причины. А как только ты ее подцепил – можешь оставить всякую надежду на полное излечение.

Слова, которые чудились Кавинанту, не были вымышленными или преувеличенными – это могли быть дословные выдержки из любой лекции или конференции, – но их погребальный звон звучал будто поступь чего-то столь невыносимого, что их вообще никогда не следовало произносить. Безличный голос врача продолжал:

– За годы изучения болезни Хансена мы выяснили, что она ставит перед пациентом уникальные проблемы – две взаимосвязанные трудности, которые не сопутствуют никакой другой болезни, и это делает моральный аспект превращения в жертву проказы более тяжким, чем физический.

Первая проблема затрагивает взаимоотношения больного с людьми. В отличие от лейкемии в наше время или туберкулеза в прошлом веке, проказа не является и никогда не была «поэтическим» недугом, который можно романтизировать. Как раз наоборот. Даже в обществах, где своих больных ненавидят меньше, чем ненавидим их мы, американцы, пораженного проказой всегда презирали и боялись – он был парией даже среди близких из-за этой редкой болезни, появление которой никто не может предсказать или проконтролировать. Проказа не смертельна, и средний пациент может надеяться на тридцать или сорок лет жизни после заболевания. Этот факт в совокупности с прогрессирующей недееспособностью, вызванной болезнью, говорит о том, что пораженный проказой, как никто другой, отчаянно нуждается в человеческой поддержке. Но, в сущности, все общества обрекают своих прокаженных на изоляцию и отчаяние, приговаривая их, словно преступников и дегенератов, предателей и негодяев, к изгнанию из человеческого общества – и это все только потому, что наука не сумела раскрыть тайну этого несчастья. В любой стране, в любой культуре, по всему миру прокаженные считались воплощением всего того, что люди – поодиночке или коллективно – боятся и ненавидят.

Такому поведению людей есть объяснение. Во-первых, болезнь вызывает уродство и зловоние, что, безусловно, неприятно. А во-вторых, вопреки проводимым научным исследованиям, люди не верят, что нечто столь очевидно отвратительное и таинственно распространяющееся не заразно. И тот факт, что мы не можем ответить на вопросы, касающиеся способов заражения, усиливает их страх – мы не можем со стопроцентной уверенностью утверждать, что прикосновение, воздух, пища и вода, или даже просто сострадание не передает болезнь. При отсутствии какого-либо правдоподобного, доказуемого объяснения заболевания люди воспринимают его по-разному, но все – отрицательно, как доказательство преступления, разврата или извращенности, как ужасный знак какого-то психологического, духовного или морального разложения или вины. И они упорно считают, что болезнь заразна, несмотря на свидетельства того, что она воспринимается с трудом даже детьми. Поэтому многим из вас придется жить, не рассчитывая на поддержку хотя бы одного человеческого существа, на то, что кто-то разделит с вами вашу ношу.

Это одна из причин, почему мы придаем такое значение даваемым здесь рекомендациям; мы хотим помочь вам научиться мириться с одиночеством. Многие из пациентов, покидающих это заведение, не проживают столько, сколько смогли бы прожить. Шокированные своим отчуждением, они утрачивают приобретенные здесь защитные навыки; они отказываются от самолечения и становятся либо активными, либо пассивными самоубийцами; очень немногие из них вовремя возвращаются сюда. Пациенты, которым удается выжить, находят где-то кого-то, кто не отказывается помочь им сохранить стремление к жизни. Или же силу жить дальше находят где-то внутри самих себя.

Однако каким бы путем вы ни пошли, одно остается неизменным: с сего момента и до конца жизни проказа – самый главный или даже единственный факт вашего существования. Она будет держать под своим контролем каждое мгновение. С самого момента пробуждения и до момента погружения в сон вам придется отдавать все без исключения внимание всем острым углам и другим возможным угрозам вашей жизни. От этого нельзя будет уйти ни на каникулы, ни в отпуск. Вы не должны позволять себе отдыхать, погружаясь в мечты или впадая в меланхолию. Все, что наносит ушибы, толкает, жжет, царапает, скоблит, колет или натирает кожу, может стать причиной вашего увечья, уродства или даже смерти. А мысли о том образе жизни, который вам недоступен, могут привести вас к отчаянию и самоубийству. Я много раз был тому свидетелем.

Пульс Кавинанта учащался, и простыни, мокрые от пота, липли к телу.

Голос его ночного видения не изменился – он не мог пытаться напугать его, его страх не доставлял ему радости – но теперь слова стали черны как ненависть, а за ними простиралась огромная кровоточащая рана пустоты.

– Это подводит нас ко второй проблеме. На первый взгляд она не так уж сложна, но впоследствии вы убедитесь в том, что она может быть для вас разрушительной. Восприятие человеком окружающего мира основано большей частью на чувстве осязания; фактически, вся система взаимоотношения людей с окружающим миром построена на осязании. Люди могут не поверить своим глазам или ушам, но когда они к чему-то прикасаются, то знают, что это реально. И не случайно мы описываем свои глубочайшие проявления эмоций с помощью терминов чувства прикосновения. Грустные истории трогают нашу душу. Неприятные ситуации раздражают или ранят нас. Это неизбежный результат того, что мы являемся биологическими организмами. Вы должны бороться за то, чтобы для себя изменить эту ориентацию. Вы разумные существа – у каждого из вас есть мозг. Пользуйтесь. Пользуйтесь им, чтобы распознать опасность. Пользуйтесь, чтобы научить себя оставаться в живых. Потом он проснулся, один в своей постели, облитый потом, с широко раскрытыми глазами, губы напряжены от готовых прорваться сквозь сжатые зубы рыданий. И так повторялось ночь за ночью, неделя за неделей. День за днем он вынужден был доводить себя до бешенства, чтобы найти силы покинуть бесполезное убежище своей палаты.

Однако его главное решение оставалось неизменным. Он познакомился с пациентами, уже несколько раз проходившими курс лечения в лепрозории, – пойманными рецидивистами, которые не в состоянии были выполнить главное условие своего мучения – условие держаться за жизнь без всякой мысли о компенсации нынешних неудобств комфортом в будущем, которая и придавала жизни ценность. Их циклическая деградация и доказала Кавинанту, что его ночные видения содержали в себе основу для выживания. Ночь за ночью они колотили его о жестокий и непоправимый закон проказы; удар за ударом они показывали ему, что полное подчинение этому закону было его единственной защитой от нагноения, разъедающей прелости кожи и слепоты. В течение пятого и шестого месяцев лечения в лепрозории он практиковался в ВНК и других упражнениях с маниакальным усердием. Глядя на пустые антисептичные стены своей палаты, он словно бы старался загипнотизировать себя с их помощью. Привычка отсчитывать часы между приемами лекарств постепенно стала подсознательной. Если же он допускал ошибку или хоть немного нарушал свой защитный ритм – беспощадному самобичеванию потом не было конца.

На седьмой месяц врачи пришли к мнению, что его усердие – это не временная проходящая фаза. Они имели все основания полагать, что прогресс его болезни остановился. И отправили его домой.

Возвращаясь поздно вечером к себе домой на Небесную Ферму, Томас думал, что готов ко всему. Он приучил себя спокойно относиться к отсутствию каких бы то ни было вестей от Джоан и к испуганному шараханью бывших своих друзей и знакомых – хотя эти обиды все еще причиняли ему боль, вызывая время от времени головокружительные приступы ярости и отвращения к самому себе. Оставшиеся в доме вещи Джоан и Роджера и опустевшая конюшня, где Джоан держала прежде своих лошадей, терзали его измученное сердце, словно едкая кислота, – но он уже подчинил себя задаче сопротивляться таким раздражителям.

Тем не менее ко всему он все-таки не был готов. Очередной шок оказался ему не по силам. После того, как он дважды и даже трижды проверил, действительно ли Джоан ничего не писала, и после разговора по телефону с юристом, который наводил для него справки, – смущение и волнение этого человека, казалось, можно было почувствовать даже через соединяющие их телефонные провода, – Томас отправился в свою хижину-кабинет, стоящую среди леса, и занялся чтением написанного им начала второго романа. Явное скудоумие собственного сочинения ошеломило его. Назвать эти каракули смехотворно-наивными было бы для них еще комплиментом. Он едва мог поверить, что эта высокомерная чушь написана им самим.

Той же ночью он перечитал свой первый роман, бестселлер. Затем, действуя руками с величайшей осторожностью, он разжег огонь в камине и бросил туда как новый манускрипт, так и напечатанный роман.

«Огонь! – думал он. – Очищение. Если мне не суждено больше написать ни строчки, то по крайней мере я избавлю свою жизнь от этой лжи. Воображение? Как я мог быть настолько самоуверенным?!»

И, глядя, как листки превращаются в серый пепел, он вместе с ними сжигал и свои мечты о дальнейшей писательской деятельности. Впервые он ощутил, насколько верны были наставления врачей; ему надлежало подавить в себе все воображение. Он не мог позволить себе развивать воображение – способность, с помощью которой он мог представить себе Джоан, радость, здоровье. Если он будет терзать себя несбыточными желаниями, то это нанесет урон соблюдению того закона, который позволял ему выжить. Воображение было способно убить его, или соблазнить, или обманом склонить к самоубийству: мысли о недоступном повергли бы его в отчаяние.

Когда огонь потух, Томас растоптал оставшийся пепел, как бы довершая уничтожение написанного.

На следующее утро он принялся за организацию своей жизни.

Первым делом он отыскал свою старую опасную бритву. Ее длинное лезвие из нержавеющей стали сверкало в флюоресцентном свете ванной злобным плотоядным взглядом, но Томас намеренно загородил его от света, намылил лицо, боязливо облокотился о раковину и приблизил лезвие к горлу. Словно линия холодного огня пересекла его яремную вену – остро ощутимая угроза пореза, и гангрены, и обострения проказы. Если бы его лишенная половины пальцев рука соскользнула или дернулась, последствия могли бы быть самыми серьезными. Но Томас сознательно пошел на риск – для того, чтобы приучить себя к внутренней дисциплине, усилить свою бдительность при соблюдении основных правил выживания и подавить свою непокорность им. Бритье этим лезвием стало у него впоследствии личным ритуалом, ежедневной очной ставкой со своим положением.

По той же причине Томас повсюду стал таскать с собой острый перочинный нож. Как только он чувствовал, что его контроль ослабевает, что к нему возвращается воспоминание о надежде или любви, он доставал этот нож и приставлял лезвие к своему запястью.

Побрившись, он занялся домом. Сделал уборку, расставил мебель таким образом, чтобы выступающих углов было как можно меньше, сведя до минимума угрозу острых краев и невидимых препятствий; он уничтожил все, обо что можно было споткнуться, ушибиться или пораниться, так что комнаты стало безопасно обходить даже в темноте; он сделал свой дом максимально похожим на свою камеру в лепрозории. Все опасное он поместил в комнату для гостей; покончив с этим, он запер ее и запрятал ключ подальше.

После этого Томас вернулся к своей хижине и тоже запер ее, предварительно выкрутив пробки, чтобы предотвратить возможность загорания старой электропроводки.

Покончив таким образом со своим прежним образом жизни, он основательно вымыл руки. Мыл он их с мрачным и одержимым видом, и ничего не мог с собой поделать – физическое чувство нечистоты было слишком сильно.

Гадкий, грязный прокаженный!

Осень прошла в непрерывном балансировании на грани безумия.

Темная сила пульсировала в нем, словно пиратская шпага застряла между ребрами, непреднамеренно раздражая его. Он чувствовал смертельную потребность выспаться, но не мог этого сделать, потому что во сне ему теперь стали чудиться кошмары разложения; несмотря на бесчувственность своего тела, он, казалось, ощущал, как оно живет. А пробуждение ставило его лицом к лицу с ужасным непоправимым парадоксом. Не имея никакой поддержки или ободрения со стороны других людей, он начал сомневаться в том, что сможет вынести всю тяжесть своей борьбы с ужасом и смертью; тем не менее эти ужас и смерть объясняли, делали понятным, почти оправданным его отчуждение и отказ других помочь или ободрить его. Его борьба была результатом тех же страстей, что обуславливали его изгнание. Мысль о том, что с ним будет, если он откажется от борьбы, была ему ненавистной. Ненавистной была и мысль о том, что он вынужден вести безвыигрышную вечную борьбу. Но людей, которые сделали его духовное одиночество столь абсолютным, он ненавидеть не мог. Они всего лишь разделяли его собственный страх.

Единственной его опорой в этих обстоятельствах был сарказм. Он держался за свою отчаянную злобу как за якорь спасения; чтобы выжить, ему нужна была ярость – ярость, позволявшая ему держаться за жизнь, словно накинув ей на шею удавку. Бывали дни, когда ярость не покидала его от восхода солнца до заката.

Но со временем даже эта страсть начала затихать. Его оторванность от людей была частью его устава: она была необратимым фактом, столь же реальным и обязательным, как земное притяжение, напасть и бесчувственность. Если ему не удастся заставить себя подчиниться фактам, ему не удастся выжить.

Когда Томас смотрел из окна на ферму, то деревья, опоясывающие принадлежащий ему клочок земли и отгораживающие его от шоссе, казались такими далекими, что ничто не могло послужить мостом через эту пропасть. Противоречие не имело разрешения. Без страстности он не мог продолжать борьбу – однако все эмоции должны были быть отринуты им.

Прошла осень, и теперь он все реже и реже проклинал несбыточность желаний, в плену которых находился. Он бродил по лесу позади Небесной Фермы – высокий худой человек с диким взором, механической походкой и лишенной двух пальцев правой рукой. Любой острый камень, крутой уступ, заваленная тропа напоминали ему о том, что жизнь его зависит от его осторожности, что стоит ему на мгновение ослабить бдительность – и все его беды исчезнут вместе с ним, безболезненно и для всех незаметно.

Прикасаясь иногда к стволу дерева и ничего не ощущая под рукой, он становился лишь еще более грустным, предвидя при этом, какой его ожидает конец: сердце его станет таким же бесчувственным, как и тело, и тогда мир окончательно будет потерян для него.

Тем не менее, узнав о том, что кто-то заплатил за него по счету за электричество, он ощутил внезапное чувство сосредоточения, прояснения видения, словно наконец опознал своего врага. Это неожиданное благодеяние ясно показало ему, что происходит. Горожане не только избегали его, но и активно действовали с целью лишить его всякого предлога появляться в их обществе.

Когда Томас впервые осознал эту опасность, его первейшим побуждением было открыть окно и крикнуть так, чтобы его голос раскатился в зимнем воздухе:

– Так и продолжайте! Черт меня побери, если вы мне нужны!

Однако вопрос этот был не настолько прост, чтобы его можно было решить одной только бравадой. Когда зима постепенно рассеялась, превратившись в раннюю мартовскую весну, Томас пришел к выводу, что ему необходимо что-нибудь предпринять. Он был личностью, человеком, как и все остальные: и у него было сердце, живое и поддерживающее жизнь в его теле. И он не собирался покорно ждать, когда это сердце ампутируют.

Поэтому, получив очередной счет за телефон, он собрался с духом, тщательно побрился, облачился в одежду из плотной ткани, сунул ноги в крепкие ботинки на высокой шнуровке и отправился в двухмильный поход в город, чтобы лично уплатить по счету.

И вот теперь он стоял перед дверью телефонной компании, обуреваемый сомнениями, проносящимися у него в голове, словно грозовые тучи. Так прошло уже немало времени, а он все стоял перед дверью с надписью золочеными буквами, повторяя про себя: «…Это – медленное убийство», – потом он собрался с духом, распахнул дверь с силой штормового ветра и направился к девушке за стойкой с таким видом, словно она вызвала его на единоборство.

Он подошел и положил ладони на стойку, чтобы унять дрожь в руках.

На мгновение лицо его исказила свирепая гримаса. Он сказал:

– Меня зовут Томас Кавинант.

Девушка была опрятно одета и казалась довольно миловидной. Томас заставил себя посмотреть ей прямо в лицо. Он увидел ничего не выражающий, направленный мимо него взгляд. И пока он выискивал в этом взгляде испуг или отвращение, девушка направила взгляд в его сторону и сказала:

– Я вас слушаю…

– Я хочу оплатить свой счет, – ответил Томас, подумав: «Она ничего не знает, просто не слышала обо мне».

– Пожалуйста, сэр, – отозвалась девушка. – Назовите ваш номер.

Томас назвал, и она томно проплыла в соседнюю комнату, чтобы проверить по картотеке.

Неопределенность ожидания возродила его страхи, и он почувствовал, как сжалось горло. Ему нужно было как-то отвлечься, чем-то занять свое внимание. Внезапно вспомнив о встрече на улице, он сунул руку в карман и извлек из него обрывок бумаги, который передал ему мальчик.

«Вы должны это прочитать», – вспомнил Томас. Он расправил обрывок на стойке и прочел полустертый печатный текст:

«реальный человек, реальный во всех отношениях, внезапно обнаруживает, что он абстрагирован от мира и помещен в физическую ситуацию, которая не может существовать: звуки имеют запах, запахи обладают цветом и глубиной, зрительные образы осязательно ощутимы, прикосновения имеют высоту и тембр. Некий голос сообщает ему, что он был доставлен сюда как защитник своего мира. Он должен сразиться в смертельном поединке с защитником другого мира. Если он потерпит поражение, он умрет, и его мир – реальный мир – будет разрушен, поскольку окажется лишен внутренней способности к выживанию.

Человек отказывается верить в то, что все услышанное им – правда.

Он приходит к выводу, что либо спит, либо бредит, и отказывается стать частью ложной ситуации сражения насмерть, поскольку никакой «реальной» опасности не существует. Он непоколебим в своем решении не воспринимать всерьез очевидно невозможную ситуацию и не обороняется, когда его атакует защитник другого мира.

Вопрос: является такое поведение человека мужеством или трусостью?

Это – фундаментальный вопрос этики».

Этики! – фыркнул про себя Кавинант. – И кто только придумывает такую чушь?

В следующий миг вернулась девушка, на лице ее было вопросительное выражение.

– Томас Кавинант? С Небесной Фермы? Сэр, на ваш счет был сделан вклад, который покрывает несколько месяцев. Разве вы недавно не присылали нам чек на большую сумму?

Внутренне Кавинант сжался, словно от удара, причинившего ему внезапную боль, потом схватился за стойку, заваливаясь набок, словно наскочивший на рифы галеон. Бессознательно он скомкал в кулаке клочок бумаги. Голова кружилась, в ушах эхом отдавались слова:

Фактически все общества проклинают, отрекаются, отталкивают вас от себя – у тебя нет надежды.

Прилагая все силы, чтобы сдержать готовую прорваться ярость, он сосредоточил внимание на похолодевших ступнях и ноющих лодыжках.

С чрезвычайной осторожностью положив смятый клочок бумаги на стойку перед девушкой, Томас сказал, стараясь придать своему голосу выражение доверительности:

– Это, знаете ли, вовсе не заразно. Можете не беспокоиться – от меня вы ничего не подхватите. Это заразно разве только что для детей. Девушка, хлопая глазами, смотрела на него, словно удивляясь смутности своих мыслей.

Его плечи сгорбились, ярость комком застряла в горле. Он повернулся со всем достоинством, на какое был способен, и вышел на улицу, громко хлопнув дверью.

– Адское пламя! – буйствовал он про себя. – Адское пламя! Будьте вы прокляты!

Чувствуя, как от ярости кружится голова, он оглядел улицу. Отсюда ему был виден город во всем своем зловещем величии. В направлении Небесной Фермы по обеим сторонам дороги теснились маленькие торговые лавки, словно зубы готовых сомкнуться челюстей. Ослепительное солнце заставило Томаса почувствовать себя беспомощным и одиноким. Быстро осмотрев руки на предмет царапин или ссадин, он заспешил обратно. Онемевшие ноги едва держали его, словно асфальт стал скользким от отчаяния. Томасу казалось, что он проявил мужество, сдерживая желание пуститься бегом.

Через несколько минут впереди показалась громада здания суда. На тротуаре перед ним стоял старик-нищий. Он не двигался, по-прежнему глядя на солнце и что-то бессвязно бормоча. Его знак «БЕРЕГИСЬ!» был теперь бесполезен, словно предупреждение, которое пришло слишком поздно.

Когда Кавинант приблизился, его поразила отрешенность старика нищие и фанатики, святые и пророки апокалипсиса дисгармонировали с этой улицей, залитой солнцем: нахмуренный приниженный взгляд каменных колонн не допускал подобной доисторической экзальтации. А горстки пожертвованных ему монет не хватило бы даже на скудный обед. Кавинант вдруг ощутил внезапную острую боль сострадания. Почти против своей воли он остановился перед стариком.

Нищий не шевельнулся, не прервал своего созерцания солнца, однако голос его изменился, и среди невнятного бормотания раздались ясные слова: – Исполни свой долг. Этот приказ, казалось, относился непосредственно к Кавинанту.

Словно по команде, он снова опустил взгляд к чаше. Однако требование, попытка принуждения вызвали в нем новый приступ гнева.

– Я ничего тебе не должен! – тихо огрызнулся он.

Прежде чем он отошел, старик заговорил снова:

– Я тебя предупреждал.

Эти слова неожиданно подействовали на Кавинанта как внутреннее озарение, как интуитивное суммирование всех переживаний, испытанных им в прошлом году. И решение мгновенно пробилось сквозь гнев. С перекошенным лицом он стянул с пальца обручальное кольцо.

До этого Томас никогда не снимал кольца: несмотря на развод и безжалостное молчание Джоан, он продолжал носить его. Кольцо было как бы его самоутверждением. Оно напоминало ему, где он был прежде и где он теперь, о разбитых надеждах, утраченной дружбе, о беспомощности – и его исчезающей человечности.

Теперь он сорвал его с левой руки и бросил в чашу.

– Это стоит больше, чем несколько монет, – сказал он и, спотыкаясь, побрел прочь.

– Подожди.

В этом слове прозвучала такая властность, что Кавинант снова остановился. Он стоял, не шевелясь, усмиряя свою ярость, как вдруг почувствовал, что старик взял его за руку. Тогда он повернулся и посмотрел в бледно-голубые глаза, такие пустые, будто они все еще разглядывали слепящий пламень солнца. Старик буквально излучал невидимую силу. Внезапное чувство опасности, чувство близости к вещам, недоступным его пониманию, встревожило Кавинанта. Но он только отмахнулся от этого. – Не прикасайся ко мне. Я прокаженный!

Отсутствующий взгляд, казалось, даже не задевал его, словно его не было или глаза старика были незрячими; однако голос нищего был ясен и тверд:

– На тебе проклятие, сын мой.

Кавинант ответил, облизнув губы:

– Нет, старик. Это нормально – таковы уж люди. Пустышки.

И, словно ссылаясь на закон проказы, он добавил про себя:

«Тщетность – основная характеристика жизни».

Вслух же он продолжал:

– Такова жизнь. Просто я придаю меньшее значение всяким пустякам, чем большинство людей.

– Такой молодой – и уже такой несчастный!

Кавинант давно уже не встречал участия, и поэтому нечто похожее на его проявление оказало на него сильнейшее воздействие. Гнев его отступил, хотя в горле так и остался комок, делая голос сдавленным и приглушенным.

– Пойдем со мной, старик, – сказал Кавинант. – Не мы сотворили мир.

Все, что нам остается, – это жить в нем. Все мы в одной лодке, так или иначе. – Разве не мы его сотворили?

Но, не дождавшись ответа, нищий снова принялся бормотать свой таинственный напев. Он удерживал за руку Кавинанта, пока в пении не наступила пауза. Тогда в его голосе появилось нечто новое – агрессивный тон, словно бы старик воспользовался неожиданной уязвимостью Кавинанта.

– Почему ты не покончил с собой?

В груди Кавинанта возникло такое чувство, словно на нее надавили, а сердце сжало спазмом. Голубые глаза излучали какую-то необъяснимую для него опасность. Его охватила тревога. Он хотел оторвать взгляд от старческого лица, провести процедуру ВНК, чтобы убедиться, что все в порядке, но не мог этого сделать: пустой взгляд удерживал его. Наконец он сказал:

– Это слишком легко.

На этот ответ не последовало возражений, но все же его тревога росла.

По принуждению воли старика он стоял над пропастью своего будущего и смотрел вниз, на зазубренные, алчущие угрозы – вечные муки мыслились и множились там. Он узнавал разные варианты смерти прокаженных. Но эта панорама придавала ему силы. Это было подобно пробному камню дружеских отношений в фантастической ситуации; и такое чувство снова опустило его на знакомую почву. Он ощутил в себе достаточно сил, чтобы отвернуться от собственного страха и сказать:

– Послушай, могу я для тебя что-нибудь сделать? Еда? Место для ночлега? Я могу поделиться с тобой всем, что у меня есть.

Глаза старика внезапно утратили свой опасный оттенок, словно Кавинант произнес какой-то решающий пароль.

– Ты и так уже дал мне чересчур много. Такие подарки я возвращаю тем, кто их жертвует.

Он протянул чашу Кавинанту.

– Возьми кольцо обратно. Будь праведным. Ты не должен сдаваться! Повелительный тон теперь исчез. Вместо него Кавинанту слышалась мягкая просьба. Он колебался, размышляя над тем, какое отношение может иметь к нему этот старик. Но надо было что-то ответить. Он взял кольцо и снова надел его на левую руку. Потом сказал:

– Все рано или поздно сдаются. Но я собираюсь выжить – и жить так долго, сколько смогу.

Старик весь как-то осел, покосился, словно только что переложил груз пророчества или заповеди на плечи Кавинанта. Голос его звучал теперь совсем слабо:

– Может быть, так оно и будет.

Не сказав больше ни слова, он повернулся и побрел прочь, опираясь на посох, будто изможденный пророк, уставший от предсказаний. Посох ударялся о тротуар со странным звуком, как если бы дерево было тверже асфальта. Кавинант смотрел вслед развевающемуся на ветру оранжево-коричневому плащу и разметавшимся волосам до тех пор, пока старик не повернул за угол и не скрылся из виду. Потом он встряхнулся и приступил к процедуре ВНК. Но взгляд его задержался на обручальном кольце. Оно едва держалось на пальце, словно вдруг стало очень велико ему.

«Проклятье! – подумал Томас. – На мой счет поступил вклад. Я должен что-то сделать, пока они не начали устраивать против меня на улицах баррикады».

Некоторое время он еще стоял на том же месте, пытаясь выработать план действий. Машинально он поднял взгляд вверх, к каменным головам, венчающим колонны здания суда. В глазах у них было равнодушие, а на губах – судорога отвращения, изогнувшая их в вечной угрозе, непреодолимой и навеки незавершенной. И они подсказали ему идею. Молча послав им проклятие, он снова пошел вдоль улицы. Он решил встретиться со своим юристом и потребовать, чтобы эта женщина, занимавшаяся его контрактами и финансовыми делами, нашла какое-то легальное средство против этой своеобразной черной благотворительности, которая отсекала его от города. «Пусть аннулируют оплату счетов, – думал он. – Они не имеют права оплачивать мои долги без моего на то согласия».

Контора юриста находилась в здании, стоящем возле пересечения двух основных улиц городка, и Кавинанту надо было перейти на другую сторону дороги. Вскоре он уже ждал зеленого света на перекрестке возле единственного в городе светофора. Он чувствовал, что надо спешить, действовать согласно тому, что он решил, прежде чем его отвращение к юристам и всему общественному механизму в целом убедит его в том, что эта решимость была глупостью. Он с трудом подавил в себе искушение перейти дорогу на красный свет.

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?