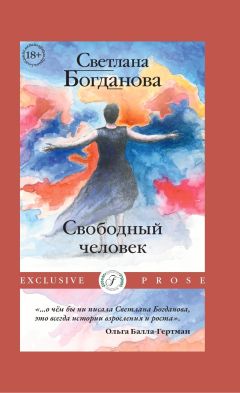

Читать книгу "Свободный человек"

Автор книги: Светлана Богданова

Жанр: Современная русская литература, Современная проза

Возрастные ограничения: 18+

сообщить о неприемлемом содержимом

Глава 2

Когда Люся поселилась у нас, мне стало легче, хотя крепкий малиновый запах ее помады был для меня невыносим, и я поначалу долго не мог заснуть, не привыкший к ее сбивчивой походке. Но мне уже было не так одиноко в нашей огромной квартире, кроме того, анфиладу снова открыли, и, хотя я больше не любил носиться на самокате, все же приятно было иногда пробежаться от северной глухой стены в детской насквозь через все комнаты до бабушкиной, где, достигнув южного окна – самого солнечного места в доме – и повернув направо, можно было встретиться взглядом с бабушкиным портретом. Там она, еще молодая, с аккуратно зачесанными назад белыми волнистыми волосами, смотрела исподлобья и улыбалась – так, словно ей еще не очень смешно, но она сейчас наконец поймет только что услышанную шутку и засмеется уже от всей души – громко и радостно.

Отныне в бабушкиной комнате жила Люся, но портрета этого она не сняла, поначалу мне даже показалось, что она не знает, кто изображен на нем. Мне же чрезвычайно нравилось разглядывать его, но делал я это тайно, так, чтобы ничем не напомнить Люсе о его существовании. Я не хотел, чтобы портрет отправился в чулан – туда, где хранились всякие никому не нужные вещи.

Неожиданно обстановка в доме стала менее строгая – под роялем в гостиной, на соломенном половичке водрузилось несколько керамических кувшинов и пара пухлых оранжевых тыкв, которые Люсина сестра прислала нам из деревни. Мне было разрешено пользоваться плотной бумагой для рисования, и я теперь без конца запечатлевал этот странный натюрморт: черный рояль, светлый половичок, кувшины и яркие тыквы.

Вслед за тыквами и кувшинами из деревни был привезен Люсин сын – рослый румяный мальчик, пятью годами меня старше. Я как раз готовился пойти в первый класс, он же – как радостно сообщила мне Люся – должен был учиться в одной со мной школе, но в шестом классе. Признаться, я не был готов к появлению еще одного ребенка в нашей семье, поэтому встретил Алешу весьма сдержанно. Он, напротив, вел себя со мной дружелюбно, протянул мне руку и ничуть не обиделся, когда я не пожал ее. Позже я и сам не мог себе объяснить, отчего я не захотел дотрагиваться до его руки – мне даже пришло в голову, что я попросту не понял его, ведь мне никогда прежде не приходилось здороваться с кем бы то ни было за руку. В любом случае, неприязни я к Алеше не питал – лишь мимолетное раздражение, какое обыкновенно чувствуют друг к другу чужие люди, вынужденные подолгу жить вместе. Иногда мне даже нравились некоторые его повадки, и я, по секрету от других, оставшись наедине с зеркалом, копировал их, наслаждаясь непривычными для меня жестами, которые выходили сперва неуклюже, а затем, после нескольких минут тренировок, весьма ловко, даже было похоже, что это – не жалкая имитация, а исконно мною придуманные движения. К примеру, меня забавляло нарочито растягивать рукава свитера – так, чтобы горловина становилась слишком просторной, а кисти рук целиком скрывала резинка, оставляя на виду лишь кончики пальцев. И вот, я поднимал почти совсем утопшую в ткани ладонь, морщил нос и легко чесал его горбинку ногтем указательного пальца, одновременно придавая лицу выражение озадаченности. Этот жест мне особенно нравится, я его повторял слишком часто, и однажды к вечеру у меня на носу появилось розовое пятно раздражения, которое Люся приняла за ушиб и старательно намазала йодом.

И все же я иногда очень злился на Алешу. В частности, я ревновал к нему свои книжки. Надо сказать, увидев в детской целых два шкафа, заполненных книгами, он, фанатик чтения, стал деловито раздвигать корешки и, наклонив набок голову, шептать названия, затем вытащил несколько книг и положил их на мой письменный стол – который отныне я должен был с ним делить. Читал он быстро, притом яростно трепля книги, никогда не пользуясь закладками, он обычно сгибал угол страницы, на которой остановился, поэтому после знакомства с ним книги приобретали вид жалкий – словно из них выжали все соки, словно чтение было не столько актом познавательным, сколько вампирическим.

Несколько раз я делал вялую попытку с ним подраться, но в дверях, как часовой, молча неизвестно откуда появлялась Люся и строго смотрела на нас, ее малиновые губы плотно сжимались – так плотно, что на месте пышного мотылька оставалась лишь прямая узкая полоска. Мне было непонятно, почему Алеша терпит, когда его защищает мать, почему он сам не врежет мне – даже тайком, раз уж он так боится взрослых, – ведь я был сильно младше него. Еще мне было совершенно неясно, почему он никогда не играл с мальчишками во дворе, никогда не катался с ними на велосипеде, – впрочем, и велосипеда-то у него никакого не было, но даже когда я не пользовался своим, Алеша не просил у меня его на время.

Однажды, правда, я видел его в компании мальчишек из нашего дома, это было как раз в первую зиму моего с ним знакомства. Люся с дедом выпроводили нас погулять, а через некоторое время заметили в окно, как Алеша и его новые друзья, поставив меня у дерева, пытались угодить мне в лицо снежками. Сам я этот случай помню смутно, осталось лишь чувство обиды и растерянности, затопившее меня в тот самый момент, когда кто-то все-таки попал мне колючим снежком прямо в нос. Спустился за нами дедушка, говорил он сдержанно, видно было, что сердится, однако в голосе его сквозила какая-то непонятная мягкость, будто он боялся обидеть Алешу.

Единственное, в чем Алеша не мог меня превзойти, было рисование. К третьему классу я уже управлялся с любыми красками.

Обращаясь к своему детству, я редко припоминаю случаи с участием дедушки или Люси, видимо, они все-таки присматривали за нами с Алешей, но мы будто этого вовсе не замечали. Нас учили, как правильно сидеть за столом, когда следует мыть руки или ложиться в постель, а когда вставать, дабы не опоздать к нужному сроку, но, таким образом нас обучая, ни Люся, ни дед не могли проникнуть глубоко, туда, где все приличия уже давно не имеют никакого смысла, где люди перестают делиться не только на детей и взрослых, но и на мужчин и женщин и где скрывается нечто, с таким трудом поддающееся вербализации. Эта сфера полной внутренней свободы, каждый человек там свободен настолько, что заключает себя по собственной воле в наистрожайший карцер, и уж если он это сделал, то и выбраться оттуда подвластно лишь ему одному. В подобных глубинах и обитают призрачные существа, заставляющие меня помещать на холсте фиолетовый и желтый вместе, почти не пользуясь льняным маслом, писать как можно более пастозно.

Я осознал бессилие слов тогда, когда открыл, что человек населяет собственное тело не целиком, что, безусловно, он в нормальном состоянии чувствует свои, например, конечности, но что если тело представить в виде архитектурного сооружения, то каждый из нас обитает лишь на верхнем его этаже, где пара глазниц играет роль двух окон. Казалось бы, рот или уши тоже вполне могли бы претендовать на органы прямой связи с миром, но нет, они не значат ничего по сравнению с глазами, и посему, чтобы воздействовать на человека наиболее сильным методом, требуется владеть неким визуальным искусством.

Уже в десять лет, утвердившись в правильности своего выбора, я почти все свободное время стал проводить за рисованием, и меня ничуть не смущали наши с Алешей споры по поводу главного вида искусства: он-то, как раз, был целиком уверен в единственно высоком, даже безупречно-элитарном положении литературы относительно всего остального. Когда я поведал ему свою теорию о глазах как о самом важном органе чувств, он заявил, что человек способен воспринимать текст и через глаза, и через уши, стало быть, текст – нечто более интересное, чем живопись. Мы с ним обсуждали это весь вечер и даже наутро, направляясь в школу, спорили, в конце концов каждый утвердился еще раз в собственной правоте, и более ничего.

К тому времени он уже не просто читал, а иногда даже выписывал цитаты из прочитанного – в небольшой, но довольно пухлый и, как всякая брошюра, побывавшая в его руках, сильно растрепанный, даже разлохмаченный, блокнот. Тогда я порывался завести дружбу с ребятами моего возраста, целые дни проводившими во дворе за игрою в футбол, однако меня каким-то мистическим образом тянуло домой, туда, где в тишине и сумеречности детской сидел Алеша, сгорбившись, почти даже плашмя улегшись на наш письменный стол и, читая очередную книжку либо отложив ее, но оставив открытой, что-то записывая мелким почерком в свой блокнот.

Позже я свел близкое знакомство с его почерком, но тогда я мог сказать о нем лишь то, что он был мелкий, и мне представлялось абсолютно невозможным разобрать хотя бы строку, написанную Алешиной рукой.

Я не могу утверждать, что любил своего сводного брата и не в состоянии был долго обходиться без него. В моем стремлении оказаться поскорее рядом с ним и заняться рисованием было скрыто какое-то тайное, очень сильное любопытство, смешанное с чувством соперничества. Я хотел видеть Алешу и быть в курсе всего, что он делает, и делать больше и лучше него.

У меня хранятся альбомы с эскизами того времени – обыкновенные школьные, с белыми плотными листами, на которых вполне сносно смотрелась бы даже акварель. Каждый лист в них испещрен многочисленными карандашными зарисовками – это своего рода мой дневник в картинках. И больше всего в этих альбомах отведено места Алеше, его сгорбленной фигуре, его сосредоточенному за чтением лицу – брови слегка сдвинуты, веки опущены, кажется, что они и вовсе смежились, однако густая тень от ресниц, лежащая уже на самой щеке – беспорядочная, скользящая, живая, говорит о том, что мой натурщик читает, а не спит. Я мечтал тогда написать Алешин портрет, мне чудилось, что, увидев своего двойника на холсте, он поверит в силу живописного искусства и его испугает его собственное лицо, слепленное из красок и ткани, которому суждено будет его пережить… Помню, как Алеша листал эти мои альбомы – насмешливо-удивленно, – иногда бормотал нечто вроде «похоже», иногда делал вид, будто совсем не понимает, что я пытался изобразить – нарочно, чтобы задеть меня. И эти его иронические замечания меня заставляли рисовать больше и больше, я от обиды, бывало, просиживал с карандашом всю ночь, только желая досадить ему, я вглядывался в его сутулую спину – когда он читал за столом или когда он, не имея сил больше так изнуряюще работать, ложился на свой узенький детский диванчик и засыпал, повернувшись лицом к стене, – я смотрел на него и погружался в извивы теней и контуры бликов, и желание плакать потихоньку отпускало меня. Иногда я мечтал подраться с ним, но тотчас в памяти моей всплывало задумчиво-строгое лицо Люси, и я чувствовал, что этого ни в коем случае нельзя делать, что здесь скрывается что-то загадочно-запретное и что, возможно, даже сам Алеша не знает об этом.

То ли потому, что моими учителями были скользкие тяжелые каталоги выставок и пожелтевшие глянцевитые репродукции, хранившиеся в книжном шкафу у деда, то ли потому, что мне никто не мог ничего посоветовать относительно рисования – во всяком случае, в моей семье, – но я вдруг почувствовал невероятную легкость и вседозволенность, я было стал рисовать натюрморты, но явность очертаний стала претить мне, я увлекся перетеканием теней и сверкающим разноцветьем поверхностей, я согласился с условностью существования любого предмета, и это дало мне возможность найти собственный стиль.

Через год Алешин портрет был готов.

Глава 3

Мы не говорили с ним все лето, и мне стало не хватать его. Я скучал по нему, вернее, не по нему как по человеку, но по траектории его мысли, его перемещения. Погрузившись в молчание, мы как бы оставили наши отношения в какой-то определенной точке, в то время как каждый из нас продолжал двигаться по своей собственной дороге. Я знал, более того, я видел, какие книги он читал, я замечал, как у него отрастали волосы и как они снова укорачивались под действием больших расшатанных ножниц, лихо клацающих в Люсиных проворных руках. Я, как никто, способен был обнаружить мельчайшие изменения в выражении Алешиных глаз и пытался угадать, что на него так повлияло: какое-то событие в нашей семье либо прочитанное прошлым вечером. Но подлинных причин этих изменений я был уже не в силах понять.

Впрочем, наша молчанка позволила мне стать еще более пристальным и скрупулезным наблюдателем. Раньше, во время беседы, мне отчего-то было трудно постоянно смотреть на него – особенно в его бледно– серые, почти белые на фоне неправдоподобного румянца щек, глаза. Я ощущал себя неловко и скованно, иногда нарочно заставляя себя выдерживать его взгляд, хотя это и было для меня трудным испытанием: от волнения даже, бывало, по спине моей пробегал какой-то болезненный озноб, и я вздрагивал, что еще больше смущало меня. Тогда, во имя собственного успокоения, я должен был все-таки отвести взгляд и приняться рассматривать какую-нибудь часть своего тела – к примеру, руки или вздувшуюся на коленях, а потому поблекшую, пожелтевшую ткань брюк, – в общем, некий предмет, слишком хорошо мне знакомый, чтобы его очертания смогли меня раздражить.

Алеша – как я думал – в такие минуты мнил себя победителем, уставшим, но торжественно-умиротворенным: уж он-то мог спокойно смотреть мне в глаза и долго меня разглядывать.

Теперь я изучал его постоянно, чаще всего он даже не поворачивал головы в мою сторону, чтобы ответить на мой столь несдержанный взгляд, который конечно же он прекрасно чувствовал. Реже он тоже поднимал глаза – обыкновенно за обеденным столом, где мы сидели как раз друг напротив друга. В такие моменты лицо его выражало что-то вроде иронического любопытства, иногда он даже как-то особенно прищуривался, лихо и озорно, что вообще-то не очень подходило его характеру, замкнуто-рассудительному и скептическому. Обнаружив, что он смотрит на меня, я старался быстро моргнуть, одновременно переводя взгляд на что-то другое, чаще ниже опуская голову и якобы самозабвенно пытаясь расковырять вилкой содержимое своей тарелки. Я знал, что поступаю, как дезертир и что он видит мою слабость, но не осуждает ее, делая ее еще более явной и безграничной, я знал это, но ничего с собой поделать не мог. Более того, постепенно я смирился со своим извечным поражением настолько, что почитал его даже за победу, словно моя честь пострадала бы в тот роковой раз, когда я выдержал бы его такой тяжелый взгляд.

Но подобные молчаливые битвы происходили достаточно редко для того, чтобы все остальное время я мог спокойно наблюдать за Алешей. Его безразличие ко мне было настолько сильно, что он даже позволял делать бесконечные зарисовки и эскизы, служа против воли моим натурщиком. Он знал, что я неотрывно изучаю его фигуру и черты лица, он слышал шелест грифеля по шероховатым, грубой фактуры листам, которые я каждую неделю покупал в писчебумажном магазине за два квартала от нашей школы.

Деньги давал мне дед, вдруг смирившийся с моей страстью к рисованию и явно ставший поклонником моего таланта – после того, как взглянул на этот злосчастный портрет. Он, как обычно, не хвалил меня и ни о чем не спрашивал, лишь пожал худыми плечами и поинтересовался немного напряженным тоном, каким-то будто не своим голосом, словно его мучила жажда и он не был уверен, в состоянии ли вообще произнести хоть звук:

– Ну, а может, ты и меня как-нибудь изобразишь?

Вообще, писчебумажный магазин, как это принято писать в мемуарах, занимал особое место в моей жизни. Каждый мой визит туда становился для меня важным событием. Намного важнее тщедушных разговоров с одноклассниками, или ужинов в компании Алеши, Люси и деда, или даже пугавших меня своей неизбежностью и излишней откровенностью родительских собраний, каждую четверть устраиваемых школьной администрацией. Этот удивительный магазин был своего рода волшебным поездом, соединяющим две станции моего существования, ведь именно здесь мне приходилось высовываться из своего панциря и дотрагиваться нежными щупальцами художника до стопок грунтованного картона и тонированной бумаги и, раздвигая корешки крепких пухлых блокнотов, похожих на сшитые вместе свежие капустные листы, даже скрипящие и гуттаперчиво прохладные от своей свежести, выбирать себе тот, что потуже и потолще. Я заходил в этот магазин, и мне в нос ударял запах клея, и древесной влаги, и новеньких, таких желанных листов, благоухавших, словно мягкий бисквит, пропитанный сладкой липкой тушью – слегка, так, чтобы было совсем не противно, но забавно: кто-то забыл вытереть со стола темную густую лужицу, прежде чем пить чай со сладостями, принесенными хромой Люсей с работы.

Еще там продавались карандаши – оточенные, сиявшие розоватыми конусами оконечностей, с серебристым бликом на остром грифеле, и новые, запечатанные в целлофан, с одинаково тупыми, точно обрубленными, шестигранными концами.

Признаться, иногда я нисходил до того, чтобы на последние монеты купить пару синих шариковых стержней для Алеши, никаких чувств они во мне не вызывали, но и отвращения к их слегка скрученным тощим полиэтиленовым тельцам я не испытывал. Я был к ним совершенно равнодушен, они представляли собой именно ту мелочь, которую я покупал на сдачу.

Алеша брал их, однако не пытаясь поблагодарить меня, и я знал, что за неделю клейкое, вязкое содержимое стержней закончится и очередная моя покупка придется ему очень кстати.

Так молчаливо я выполнял его мелкие просьбы, которые он никогда не произносил вслух.

Вот опять сбиваюсь я на Алешу и на наши с ним отношения, ведь вся моя тогдашняя жизнь была посвящена ему, теперь я осознаю это, но, если бы мне в то время кто-нибудь сказал нечто подобное, я наверняка бы сильно разозлился и вообще бы отказался говорить на столь трудную тему. А если бы похожая мысль все– таки пришла мне в голову, я умер бы со стыда.

Самое странное, что я до сих пор уверен: никто из домашних не догадывался о наших с Алешей отношениях. Думаю, и Люся, и дед были слишком заняты для того, чтобы еще разбираться в том, что происходило у нас, в детской. Оба они каждое утро уходили на работу, а вечером, возвратившись домой, были, по– видимому, слишком утомлены даже для того, чтобы разговаривать друг с другом. Они молча ужинали, поглощенные своей по-родственному теплой немотой, и не замечали нашего настороженно-холодного безмолвия. Мы сидели вчетвером в абсолютной тишине, лишь изредка Люся задавала короткий вопрос либо дедушка что-то бормотал, и тогда слышался взвизг скользящих по лаку паркета ножек отодвигаемого стула, а затем сбивчивые, синкоппированные шаги, удалявшиеся вглубь анфилады, в густой жар кухни (за маленькой серебряной солонкой либо за фарфоровой овальной пепельницей для деда), и возвращавшиеся обратно, уже менее быстро, словно путь назад для Люси был более мучителен и тяжел.

Между прочим, присутствие в доме Алеши навсегда излечило меня от идиотской беготни сквозь распахнутые двери комнат, я вообще стал как-то меньше двигаться и мог часами сидеть, застыв в одной позе, и читать либо рисовать.

Именно в то время, почти перестав шевелиться, я вдруг начал сильно полнеть и вскоре превратился в пухлого бледного мальчика. Подходя к зеркалу, я старался не задерживаться возле него, мне не хотелось вспоминать о себе, и поскольку, не видя собственного отражения, я как бы терял представление о своем теле, то для меня легче всего было ощущать себя, как и раньше, лишь неким зданием с двумя окнами-глазами в верхнем этаже, а не эдакой сдобной белой булочкой, на каковую я тогда отчаянно был похож. К тому же моя легкая рыжеватость одаривала меня, начиная с марта и заканчивая октябрем, комичными веснушками, высыпавшими по всему лицу, что, естественно, меня не красило.

Ни в школе, ни во дворе друзей у меня не было, но не потому, что я вел себя странно – во всяком случае, мне и сейчас кажется, что причины на то были иные. Я был слишком внимателен к мелочам и слишком небрежен в общении, кроме того, мне и самому вовсе не было нужды в близости с кем-либо.

Кроме Алеши.

Глава 4

С тех пор как у бабушкиной комнаты появилась другая хозяйка, хромая Люся, вторая жена моего деда, я старался не заходить туда. И не потому, что испытывал к Люсе какое-то недоброе чувство – нет. Просто она, как это было ни странно, ничуть не изменила прежней обстановки, все здесь осталось на своих местах, и позже я не раз удивлялся, что она не только не принялась за ремонт, но и ни разу не пробовала ничего переставить – с тех пор, как последняя комната анфилады перешла в ее владение. То ли из деликатности.

То ли не нуждаясь в этом, словно ревность или любовь к чистоте для нее вообще не существовали.

Кода мне приходилось зайти в эту комнату, я всегда поражался тому настроению, которое стало присуще ее интерьеру с приходом Люси. Нельзя сказать, чтобы вся мебель там теперь смотрелась как-то угрюмо, нет, она словно бы затихла на своих местах, затаилась, но не зло, не хитро, а как-то равнодушно, будто ей овладело странное оцепенение, так выглядят нижние ветви дерева, вмерзшие на зиму в лед, неправдоподобно неподвижные по сравнению с верхними, колышимыми ветром.

Напротив же, кабинет деда и гостиная постоянно менялись, хотя кабинет зачастую пустовал, так как его владелец чаще всего отсутствовал, а гостиная служила лишь местом приема пищи. Однако каждые полгода там что-то переставлялось и перевешивалось, и я не мог уже теперь вспомнить, как там было раньше и где, к примеру, стоял старинный диванчик из курительной, который подвигался к обеденному столу лишь в очень редких случаях, когда у нас бывали гости. Впрочем, несколько лет нас никто не посещал, поэтому я сразу заметил подобострастное подползание диванчика к столу, когда однажды вернулся домой из своего любимого магазина, нагруженный свертками ватмана и большой папкой с рыхлыми листами для акварели. В прихожей, на калошнице, около зеркала, неопрятной грудой кое-как были навалены чьи-то чужие пальто, казалось, что там заснул в неловкой позе сторукий пьяница: разной длины, ширины и окраски рукава свисали почти до самого пола, безвольно и апатично. На полу застыли ботинки и сапоги, неизвестно кому принадлежавшие.

Я разделся и вошел в гостиную, впервые за много месяцев воспользовавшись светлым коридором, чтобы, минуя детскую с вечно читающим в ней Алешей, сразу увидеть большое количество гостей, обещанное мне горой одежды в прихожей. Однако в гостиной, на том самом диванчике, я вдруг обнаружил Люсину сестру, приехавшую, видимо, из деревни только что: щеки ее были сильно красны с мороза, впрочем, и глаза у нее как-то болезненно блестели, словно она плакала. Она сидела и молча прихлебывала из большой кружки чай, при том, что на столе не стояло более ничего, кроме этой чашки, на удивление – ни хлеба, ни сахара, ни привычных карамелек или печенья, в обилии приносимых Люсей с работы. Я поздоровался, она ответила мне, но скорбным тоном, и сказала, чтобы я не ходил пока в детскую, потому что у Алеши врач и мешать не следует. Я было хотел спросить, в чем дело, но в этот самый момент распахнулась дверь, и в гостиную ворвался толстый низенький мужчина в белом халате и белой докторской шапочке на завязках, а за ним – еще два санитара, медсестра и Люся. Я понял: случилось что-то очень неприятное, даже страшное, поскольку Люсино лицо, обыкновенно румяное, круглое, вдруг осунулось и потеряло свой цвет, оно было ровного серого оттенка, и на этом фоне забавно-бутафорски смотрелись ярко-малиновые, как всегда, ярко накрашенные губы. Она явно не поспевала за стремительно бегущим к входной двери врачом, тараторящим при этом несусветную медицинскую абракадабру, и казалось, что она не может понять уже больше ни слова из того, что он пытался объяснить ей суетливо-скучающим тоном, теперь, после того, как осознала самое главное, касающееся Алеши.

Алеша между тем остался в комнате один, и я влетел к нему и страшно хлопнул дверью, чтобы резко отгородиться от тех людей и тех событий, что пытались нахлынуть в детскую, как слепые волны цунами, и непоправимо разрушить нечто сокровенное и хрупкое, спрятанное там, у нас. За окнами пошел снег, и в серебристой сумеречности я увидел его, лежащего на кровати, лицо его блестело, точно от пота, а щеки приобрели фарфоровую белизну. Глаза были закрыты, а рот, напротив, зиял узкой черной щелью, через него вырывалось неестественно-хриплое дыхание. Я позвал его, он мгновенно разомкнул веки и даже попробовал приподняться на локтях, словно для того, чтобы лучше рассмотреть меня или же показать мне свое плачевно бессильное состояние. Я поставил рулон ватмана и папку с бумагой в угол за дверью и подошел к нему, протягивая пару всегдашних синих шариковых стержней. Он кивнул и вдруг сказал:

– Положи на стол.

Я положил. Мне стало жутко. Он произнес мое имя. Я снова обернулся к нему, и, видимо, лицо у меня было настолько искажено этим непонятным ужасом, что он снова прикрыл глаза и внезапно умиротворенно улыбнулся. Я давно не видел его улыбки, но и сейчас это была не его улыбка, а чья-то чужая, еще более пугающая меня, и внезапно мне почудилось, что это вовсе не Алеша передо мной, а кто-то другой, некий таинственный демон, забравшийся в Алешино тело и действовавший за него. Еще более меня в той мысли утверждал тот факт, что он стал говорить со мной, чего не делал уже около полугода.

Пока он так лежал, я собрался с силами и, пройдя несколько шагов, неожиданно гулко прозвучавших, как могут звучать только шаги человека, оказавшегося в одиночку в огромной пустой квартире, сел к нему на кровать. Он по-прежнему хранил эту слабую улыбку на белом лице, не открывая глаз. Я огляделся. В детской царила необычная пустота, все было по-новому прибрано, мне представилось, как Люся, хромая, старалась разложить обычно валявшиеся кое-как книги и бумагу по полкам, пол был недавно вымыт, в некоторых местах еще сохранились блестящие следы, оставленные мокрой тряпкой, воздух дышал влагой. Мне показалось, что я попал в больничную палату, так было вокруг голо и стерильно.

В этот момент Алеша снова меня позвал. Я настолько был поглощен изучением обстановки, что будто бы и вовсе забыл, что сижу на его кровати. Повернув голову, я увидел, как он спокойно глядит на меня, его, как всегда, светлые глаза теперь казались черными бусинами, застывшими на белом бархате лица. Он шевельнул бледными губами и прошептал:

– Знаешь, я очень устал.

ЕДА ДЛЯ ЗРЕНИЯ

«Человек словно для того и рождается и живет на свете, чтобы из него тянули соки».

Высказывание, приписываемое Франциско Гойе

Еда как насыщение, еда как наслаждение, еда как казнь. Гурман расправляется со своим соперником, закормив его до смерти. Умирающая в безвестности старуха внезапно приходит к выводу, что жизнь ее напоминала собой яйцо. Еда как символ. Молодой человек, выпускник школы, трагически влюблен в сыр, а посему копошится ночами в почти несуществующем холодильнике, утомленный страстью и поисками. Уродливый карлик оказывается самым искусным поваром.

Я мог бы продолжить переплетать известные случаи и мои собственные жалкие воспоминания.

Именно за столом я становлюсь таким, каким желают меня видеть другие люди. Даже если я несколько дней не выхожу из дома, даже если мне долгое время не приходится говорить с кем-либо, все равно, садясь за стол, я беру в левую руку вилку, а в правую – нож и, не спеша, жую, не размыкая губ, и глотаю, и – в конце концов – промакиваю случайные остатки салфеткой. Поглощение пищи – как плотская любовь или испражнения – то, что делают все и на что у каждого народа есть собственный закон, но как раз строгость ограничений дает возможность бесконечно варьировать и совершать самые неожиданные и самые неоригинальные открытия.

Соприкасаясь с едой, человек ощущает себя либо гением, либо ничтожеством. Именно за столом он начинает видеть себя чужими глазами, именно вставая из-за стола, он вновь превращается в себя самого. Лишь за ужином вы услышите самые нелепые и самые важные разговоры, лишь там вы почувствуете сложную сладость слов, когда ваш рот будет набит, а всевозможные дрожащие и шипящие проникнут в полупрожеванный кусочек трески и, обильно смочив его, точно экзотический соус, чуть было не ославят вас, стремясь брызнуть в подобном гетерогенном виде на крахмальную манишку соседа. Еда диктует вам ваши речи, еда пытается уверить вас в безупречности вашей внешности, в то время предательски уродуя вас – при помощи маленького белого червячка макарон, повисшего на почти нечувствительном подбородке, – еда придает вам собственный запах, который не смоет ни одно мыло на свете, еда, когда-то послужившая вам строительным материалом, разрушает вас. И вот уже ваше жилище похоже на помойку, комнаты завалены прогнившими отбросами, стены измазаны прогорклым жиром, выйдя на лестницу, вы поскальзываетесь на овощных очистках и летите вниз – в гору размоченного какой-то отвратительной кислятиной заплесневелого хлеба.

Мой дальний родственник, узнав, что у него рак, перестал есть и через две недели умер, убив вместе с собою свою опухоль. Я представляю себе его перед смертью – пустое готическое здание с прохладными лабиринтами коридоров и острыми ступенями, ведущими неизменно в высь. Когда бы были у меня силы, и я превратился в зияющую пустотой и свежестью арку, уводящую меня прочь из моего несовершенного тела. И все же я маленький ребенок, доживший только случайно до своего возраста, надеющийся каким-то чудным образом продлить свое существование, ведь бывают люди, ни разу не сломавшие себе ничего, ни разу не подравшиеся, ни разу не упавшие во время гололеда…

Я пишу эти строки, и чувствую на себе взгляд. Это Глаз. Он слишком внимателен, чтобы я ненавидел его, он слишком пристрастен, чтобы я мог судить его. И он слишком талантлив, чтобы я был не рядом. Он младше меня, и это дает ему права на все. Кроме того, он здоров. Что позволяет ему быть Глазом. Я разрешаю ему изучать меня, даже более того, он еще не догадывается, что я препарирую себя для его же блага – вернее сказать, интереса. Я превращаюсь, медленно превращаюсь в его еду, только ему пока рано знать это, я раскрываюсь перед ним, точно глупый моллюск, вообразивший, что находится в своей стихии, на морском дне, в то время как он оказался на сверкающем зеленью стекле гигантского микроскопа.

Когда-то и я питался своей матерью. Однако, узнав о собственной неизлечимости, я отпустил ее – покалеченную, но по-прежнему живую, способную действовать, но уже почти неспособную мыслить. Теперь я жру бумагу, и, рано или поздно, она забьет мой кишечник, желудок и пищевод расплывающимися в чернильных пятнах ватными обрывками, и я задохнусь в колючей тесноте чуждых мне знаков. Я как тот старик, что утром, днем и вечером проглатывал яичницу из пятнадцати яиц и отправился на тот свет, потому что превратился в улитку, вывернутую наизнанку: мягкое склизкое тело его снаружи окутывало твердую витую раковину, покоящуюся внутри. Я стану жертвой еды, и я умру, пожрав мой собственный дом.

Внимание! Это не конец книги.

Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!