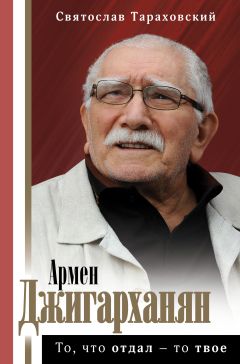

Текст книги "Армен Джигарханян: То, что отдал – то твое"

Автор книги: Святослав Тараховский

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: +18

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 11 (всего у книги 36 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]

34

Увидев ее, просветлел, раскинул руки.

– Заходи, золото, заходи! Знаю, слышал, одобряю. Здравствуй, новый завмуз, музыка – великое дело… Сегодня приказом проведу и… садись к столу, коллега Виктория.

«Полным именем впервые назвал, – отметила она. – Викторией. А откуда знает, что я завмуз, откуда слышал? Ах, да, конечно, сам же!.. Я – полное ку-ку! Круто!»

– Здравствуйте, Армен Борисович, – ответила она, заметив, что рубашка на нем новая, и галстук новый, и весь прикид на нем какой-то парадный.

Он отодвинул в сторону бумаги. Достал сигареты, поиграл пачкой, но закуривать при ней не стал.

– Дел по горло, Романюк, – сказал он. – Надо старое все переслушать, освежить, к «Фугасу» музыку придумать, и тут тебе карты в руки… – говорил одно, думал, глядя на нее, молодую и прекрасную, совсем о другом… – Ты вот что… Давай так. А не приехать ли мне сегодня к тебе в гости? Примешь старого артиста?

Куда он приедет? Зачем? Могли бы и здесь обо всем поговорить – могла бы она сообразить, но сообразить не успела, только кивнула и сказала «да», а про себя подумала, что пусть он хоть приедет, приползет, прилетит или пусть его привезут – она все равно будет его ждать.

Это было объяснение в любви. Они так долго ходили вокруг да около, оба хотели и не решались. Теперь решились. Он решился.

– Завмузом – буду, – сказала она, словно принимая его предложение выйти замуж. – Но с условием, – добавила вдруг она, сама не понимая откуда взялась в ней такая наглость, – что со сцены тоже не уйду. Так можно?

– В России все можно, – сказал он и подумал о том, что уважает девушек, которые ставят мужчинам условия. Характеры такие уважает.

Додумать не успел – зачирикали часы, означавшие наступление священного времени икс, времени приема таблеток.

– Извини, – сказал он.

Придавил, заставил умолкнуть, тревожную кнопку на часах, склонился, отсчитывая таблетки над голубой пластмассовой коробочкой, снова разогнулся ей навстречу – она уже протягивала ему наполненный водой стакан.

Когда успела, как?

Он отметил не скорость ее и не шустрость – ее готовность помочь. Он был тронут, но вслух ничего не сказал, только кивнул и запил таблетки водой.

– Я пойду? – Спросила с надеждой, что не разрешит, не отпустит, задержит…

Угадала. Так и получилось.

– Завмуза без музыки – не отпущу.

Она улыбнулась.

– Шопена?

– Его негодяя…

Шопен звучал сегодня особенно проникновенно. Цеплял, тащил за живое.

Музыка пошла сразу.

Каждый знает, как меняется пианист во время концерта. Даже все дурное становится в нем красивым, красивое – прекрасным.

Высветилось, утончилось, отлетело к небу и ее красивое лицо, ему словно добавили надчеловеческой нездешней краски.

Виртуозно работали руки и пальцы, подгоняемые высоким душевным напряжением.

Расстроенный инструмент, вникнув в душевную суть момента, старался и звучал как отлаженный оркестр.

Заряженный на предательство Осинов приблизился к кабинету, но был в лоб остановлен великими звуками.

Он не был силен в музыке, но что такое Шопен знал даже он. Занят музыкой, приземленно подумал завлит, входить опасно; он сразу сообразил кто смог занять худрука. «Опять опередила, блин», – подумал Осинов. Этот автор Козлов, артистка, экс-жена и завмуз, оказался не только мастером на все руки. Сейчас, чувствовал завлит, она откроет рот, расскажет обо всем шефу и всю вину, естественно, свалит на него и Саустина – допустить такое невозможно, ждать смерти подобно. Но и вламываться к шефу, пока он предается музыке, тоже смерти подобно. Значит, сдался завлит, надо идти на смерть. Спасения нет.

На одном глубоком смертном вдохе он, словно идущий на подвиг, вошел с ходу, но тотчас был пригвожден к полу мановением руки Армена, гримасой на его лице. Еще шаг – убью, прочел завлит гримасу и прочел верно. Завлит скорбно сдался и кивнул, что, мол, понял, замру на месте, не помешаю, дождусь пока великие звуки истают.

Где вошел, там и остался.

Ни уличные шумы, ни шумы театра не долетали сюда в святилище худрука, сейчас и здесь властвовал Шопен. Звуки ласкающие, прыгающие, наскакивающие, нервирующие вас – такова была эта нечеловеческая музыка.

«Бесконечный Шопен», – думал завлит. Вашу мать.

Он ждал и, наконец, дождался. Звуки отлетели.

Армен, порывисто приблизившись к завмузу, поцеловал ей руку.

– Спасибо, – сказал он. И обернулся к завлиту. – Что у тебя, Иосич?

«Скажи! – толкал его лукавый под локоть. Момент удачный. Выложи правду. Заложи Саустина и сверхзадачу „Фугаса“ прямо сейчас, при Козлове, она, скорее всего, смолчит, или станет на твою сторону, она ушла от Саустина, она с ним на ножах, значит, объективно она ему враг, а тебе союзник. Скажи! Не медли! Вспомни Шекспира, вспомни, как роскошно предают у него герои!»

– Да я так, Армен Борисович, – смалодушничал Осинов, запнулся и отступился от Шекспира. – По текущим делам. Ничего срочного.

– Ты пока вот что, – сказал худрук. – Мы с завмузом закончим, ты пока пива попей. Потом, потом заглянешь. Давай.

Осинов кивнул. Кивнул не потому что не понял распоряжения, а потому что почувствовал другое: был он в театре вторым, после худрука, человеком, стал третьим. Похоже, правильно, кстати, почувствовал, обиделся и закипел кровью.

Человеком, повторим, он был нерядовым. Природа-мать по отношению к нему поскупилась, не обогатила умом и талантом, но зато упорства-упрямства отвесила ему сверх меры. Всего, чего Юрий Иосифович добился в жизни, он добился с помощью настойчивости и наглого напора; даже в безнадежных для него спорах, когда он сам понимал, что неправ, он твердил свое, поражений не признавал, не сдавался и чаще выигрывал, чем проигравшим покидал поле боя. Потому он упрямо направился не в буфет за пивом, как нормальный человек, а снова в зрительный зал, где Саустин мучил «Фугасом» Башникову и других людей театра.

Извиняясь, пролез по туфлям, ногам и коленям и занял свое обычное место в середине пятого ряда партера. И механически, еще оставаясь в мыслях с обидой, нанесенной ему худруком, стал следить за творившемся на сцене большим искусством Саустина.

– Подкрадись к ней, потихоньку, но нарочито, чтоб народ в зале прочувствовал намерение, – разводил мизансцену Шевченко и Башниковой Саустин. – Вот так, хорошо. Подкрадись, сыграй любовь, да, да, вот так, мычанием… кривлянием… касанием… – отлично, а теперь, внимание – дайте ему пустой пакет! Вот, хорошо… подползи к ней, лучше сзади, чтоб не видела, не знала, не чуяла – вот, вот, надуй пакет и – вот, у твоей любимой, над ухом, как знак большой любви… Ну-ка, взорви, фугасни… ну… Вот!!

Пакет грохнул, лопнул над ухом. Башникова завизжала.

– Совсем омудел? – заорала она на Шевченко, зажав ладонью ухо. – Я не буду это играть!

– Это было отлично, Башникова! Высокохудожественно! – крикнул Саустин. – Народ ляжет! Кассу снесут!

Чем долее наблюдал завлит за творившим безобразие Саустиным, тем все более понимал, что вернуть расположение худрука он сможет самым простым и естественным образом. Волшебница жизнь, понимал Осинов, повернулась таким смешным анфасом, что принесение дружка в жертву, сразу решит для него, завлита несколько проблем. Худрук оценит, простит, – даже если Романюк его вдруг опередила – снова приблизит, доверится, как прежде, а то еще и зарплату повысит, он добрый… Завлит рассуждал так, фигура предательства все более укоренялась в его голове и уже не казалась чем-то невероятным. Разумный выход из положения, не более того.

В любом случае время пошло, решил Осинов.

«Ты не хотел нейтрализовывать Викторию, друг, – думал Осинов, наблюдая за Саустиным, – придется нейтрализовать тебя. Извини, таков закон. Не забиваешь ты, забивают тебе. Таков закон и Шекспир. Любая жизнь – состязание. С возрастом, здоровьем, бедностью и глупостью. Любая жизнь – состязание, как минимум, двух жизней. Моей и твоей. Я обязан выиграть, ты – проиграть. Извини, друг».

И еще одна мысль периодически, но властно возникала в его шекспироподобной лысеющей голове и заставляла поглядывать на часы. Как они там в кабинете? Поладили? О чем договорились? Ушла ли она? А если ушла, значит пора зайти ему? Пора ли?

Он знал, что дневная репетиция обычно кончается в театре в два. Артисты бегут в буфет, выскакивают на улицу курнуть, разбредаются по этажам, кто-то невзначай может ткнуться к худруку и ему, завлиту помешать. Сам же Саустин, отобедав, начнет искать его, Осинова, чтобы обсудить новости и продолжить святое дело переворота. Новостей на самом деле было две: соскок Козлова со спектакля и ее завмузжество и вторая, о которой Саустин не ведал, но которую готов сегодня заложить под Саустина он, Осинов. «Готов? – еще раз спросил он себя. – Да, приходится, готов», – таков был ответ его и союзника его, Шекспира.

Завлит снова взглянул на часы. Без двадцати два.

Многое он дал бы за то, чтобы узнать о чем говорили худрук и Виктория, о чем договорились и как теперь переменится воздух в театре. Завлит понимал, что узнать об этом невозможно и, понимая это, задавал себе вопросы и отвечал на них себе самым успокоительным образом. Поживем – увидим, отвечал он себе фразой, ласкающей нервную систему. «Чем больше все меняется, тем больше все остается по-прежнему» – присовокуплял он к своим размышлениям парадоксальную английскую пословицу, в верность которой, если откровенно, сам верил не очень.

Снова взглянул на часы. Пора.

Саустин еще кипятился на сцене последние четверть часа перед обедом, когда Осинов – снова по туфлям и коленям всмятку – выбрался из ряда и поспешил к худруку.

Слава богу, он был один.

Курил сладкую, пребывал в духовной тишине и расслабленных мечтах; только что отзвучала великая музыка, только что невесомо и легко ушла неземная она. И теперь первое и второе, слившись воедино, делали его сегодняшнее пребывание на земле счастливым и обещали счастье бесконечно длить. Вот он, небывалый кайф, данный богом человеку, сделал глубокое открытие артист, музыка и любовь одновременно, в одном пакете – никому кроме человека такое не дано…

35

Явление завлита спугнуло кайф и расстроило Армена в самых лучших чувствах.

– Что тебе, Иосич? – огорчился Армен Борисович. – Опять жеребятину про театр принес?

– Я сяду? – спросил Осинов. Мысли замелькали в его голове. Заготовленные рецепты отпали, а выйти сразу на главную тему шекспироману было трудно. Промежуточный вопрос был необходим как переходная ступенька, как приспособление, пристройка к трудной роли, потому что к предательству и подлости, понял завлит, как и к смерти, порядочному человеку стоит готовиться постепенно. Он никогда раньше не предавал, много раз был на грани, чувствовал, что надо бы того утопить, надо бы этого подставить, но не решался. А тут заставила жизнь, успокоил себя Осинов, а перечить жизни, всем понятно, – бессмысленно, ей следует подчиняться. Он успокоился, но ноги держали плохо.

– Сядь, – кивнул худрук. – Не нервничай, Иосич. Что с тобой? Трясешься словно отравить меня пришел.

Осинов сел. Приземлился, приводнился, почувствовал опору под пятой точкой – простой стул не был троном, но стало чуть легче, на величину собственного веса.

– Ну? – услышал он скрипучий вопрос и понял, что, отвечая, на худрука лучше не смотреть.

– Я только что с репетиции, – сказал Осинов.

– Скажи, – приказал Армен.

– Премьеры не будет, Армен Борисович. Спектакль надо снимать. Спектакля нет. Все очень плохо.

Последовала пауза, понятно, мхатовская.

В одном пакете, крутилось в голове у худрука. Счастье и беда – в одном пакете. Чем слаще счастье, тем горше беда. Проклятый дуализм жизни. Когда жизнь горше проклятых прописанных врачами пожизненных таблеток.

– Премьера через неделю. Все уже приглашены. Все, Иосич! И деньги, и власть! Въехал, Иосич?! Все! – худрук передохнул, хмуро продолжил… – А что так? Ты же расхваливал пьесу!

– Да пьеса-то ничего…

– Саустин не потянул?

«Потянул!» – хотелось крикнуть Осинову. Потянул, но в другую сторону! Чтоб погубить вас и театр, хотелось крикнуть Осинову. Но благоразумие сдержало его. Сначала подумай, потом помолчи, вспомнил он старинную мудрость. Завлит невнятно пожал плечами и промолчал.

– Сам посмотрю, – сказал худрук. – А, что теперь смотреть – поздно, обосрались. Предатели, педерасты – как я от вас устал… – худрук налил себе виски, выпил. – Предатели, – снова повторил он и заговорил словно сам с собой. – А ведь я следил за процессом по трансляции – все было вроде ничего, лихо, даже радовало… – Он вперил взгляд в залита. – А ты куда смотрел? Почему только сейчас, за неделю до?.. Ты не мог не знать этого раньше! Ты профи, ты херовый, но все-таки профи, Иосич!

– Я Саутину верил. Он ведь был мне другом. Многое обещал. А его, извините, надо бы давно того…

Сказал так и почувствовал, как это часто бывает с предателями, что и не предает он вовсе, а делает благое, нужное, общественно-полезное дело. Может, так и было?

Сказал так и почувствовал, что стал бы справедливым и мудрым судьей, или, по меньшей мере, дорогущим и уважаемым адвокатом, если б не занялся этой глупостью – театром. Фаллические игры, вашу мать, некстати вспомнил он историю возникновения театра в Древней Греции, идиоты древние греки таскали мраморные фаллосы на праздниках и радовались жизни – тьфу, в истоке мерзость…

– Саустина? Лучшего артиста театра? А ты мне другого такого же найди! – худрук хмыкнул. – Силен ты казнить, Иосич! Сразу видно, сам под топором не был. А вот я не его – тебя уволю. Ты позор театра. Позор, балласт, большое говно.

– Я?

Армен Борисович с наслаждением палача неторопливо влил в себя еще одну порцию виски, зажевал спиртное орехом, вглянул на завлита. Жевал с шумом и ненавистью, глаз с завлита не сводил.

– Ты, ты! Сдавай дела, Иосич! Давно яйца не несешь! Чуть что, ковыряешься в русской классике – все! За год ни одной пьесы театру не нарыл. Кроме долбаного «Фугаса» какого-то долбаного Козлова. Открытие, блин! Открытие оно же закрытие! И я вместе с вами в одной компании… Что тебе Саустин обещал, Иосич? За что купил, за какие коврижки?

Кровь в голову и одышка разом накрыли Осинова. Люди, хотелось ему крикнуть, будьте свидетелями, я открываю ему глаза, а он мне… «балласт, позор, говно»? Любопытно однако, что «большое говно» и «позор» не так оскорбили Осинова как обиднейшее и назаслуженное «балласт».

Благоразумно промолчать не удалось. Осинов сорвался.

Он набрал в себя максимум воздуха – до того много, что разъехалась пуговица на воротнике и поджались в кучку толстые пальцы.

Он выдохнул и вместе с выдохом выложил худруку все, что до сих пор скрывал. Про идею переворота Саустина, про изгнание худрука и саустинский захват власти в театре, про хреновую пьесу «Фугас» в лаковой упаковке, на провальной премьере которой должен был принародно и приначальственно подорваться и исчезнуть с позором Армен Борисович, а также про все-все-все, что еще предлагал и двигал в жизнь Саустин, но и про то упомянул, как он, Осинов, после недолгих размышлений не смог предать благодетеля и учителя Армена Борисовича и как он, Осинов, бросил Саустина и пришел с повинной к нему, худруку Армену Борисовичу, чтобы спасти его честь и лицо театра. Саустин, Саустин – чаще всего звучало в его признании, он во всем виноват…

Выдохнул воздух, дыхание кончилось, он умолк.

Худрук молча налил ему и себе виски.

Пауза была не пустой, не наигранной, не актерской, пауза была настоящей жизнью. Требовалось осмысление.

Тяжелые мрачные мысли как большие камни ворочались в его голове и самой тяжелой и самой страшной среди них была одна, самая простая.

Вот она, последняя его обсера. Предательство. Грязное и подлое, другим не бывает. «Впрочем, все то, что случается с другими людьми, рано или поздно случится с тобой, – подумал худрук. – А может они правы? – догнал он второй главной мыслью первую. – Может стоит мне уйти?» Не доводить до переворота, разборок, увольнений со страстями и судами. Просто взять и тихо закрыть за собой дверь. «Акела промахнулся». «Акела промахнулся», – повторил он еще раз цитату из любимого Маугли и понял, что промахнулся не старый волк Акела, а он, старый-старый артист, он же бывший Нерон, Сократ или Стэнли Ковальский из великих спектаклей Гончарова. «Чему тебя научила сцена, старый артист? – спросил он себя. – Абсолютно ничему. Ты промахнулся с пьесой, Козловым, Саустиным, с этим несчастным Иосичем, промахнулся с театром, и второй попытки не будет». Мысли такие в последнее время все чаще посещали Армена Борисовича, но, наперекор им, всегда являлась мама и твердо ему объясняла, что ее сын не имеет права сдаваться и покидать театр, что из театра его вынесут не иначе как вперед ногами и под аплодисменты, и другого ему не дано. С мамой Армен Борисович спорить не мог, мама всегда оказывалась права, она видела дальше, вернее.

– Что будем делать, Иосич?

– С Саустиным решать вам, – лукаво подсказал Осинов, заранее зная, что кроме увольнения другого решения у худрука не бывает… – А премьеру надо бы отменить.

«Где мой Нерон? – тоскливо думал Армен. – Где мой великий император, владевший половиной мира? Я играл его пятнадцать лет, я знал, каков он, на каком боку предпочитает спать, какими болячками страдает, что любит на завтрак и на ночь, я был Нероном! Я знал, как властвовать половиной подлунного мира – теперь не могу навести порядок даже в собственном театре. Мама, куда все ушло, мама?»

Но мама неожиданно и совершенно непонятно почему на этот раз смолчала. Пришлось вернуться к завлиту.

– С ума ты сошел, Иосич! Запомни, пока я жив. Отменять премьеру за неделю до события – много хуже, чем сыграть плохую премьеру. Не поймут, не простят, заподозрят, затопчут в сетях. А это конец. Мне конец, театру конец, тебе конец окончательный.

Завлит съежился внутри, но виду не подал.

– Тогда я не знаю, – почти прошептал он.

Худрук, как положено, помолчал, пожевал губы, а потом задал завлиту вопрос, который давно его мучил и вертелся на языке, который по значимости не уступал сейчас для него возможному провалу премьеры.

– Скажи, завлит, – спросил он нарочито индифферентно, – а что, Романюк, ну эта бывшая жена Саустина, тоже принимала участие в перевороте?

И наивный до глупости Осинов, обрадовавшийся возможности, что возникает еще один субъект, с которым можно разделить и, тем самым, уменьшить собственную долю вины, с радостью заложил Викторию, не забыв присовокупить, что именно она и есть Козлов и что именно она предложила заговорщикам план долгого изящного детектива. Короче, заложил с охотой, талантливо и воодушевился на новую жизнь.

Худрук сдержал удар. В долгой паузе он пересилил сильную боль в сердце; уже потом вернулась способность анализировать.

«Ошибся с Саустиным, пьесой, театром, ошибся с прежней женой Татьяной, но больнее всего ошибся с последней надеждой Викторией», – подумал он. Потерял чутье и хватку. Нормально. Что есть жизнь старика? Нарастание собственных ошибок… У каждого старого человека есть два пути: смириться и уйти или постараться победить ошибки и жить дальше – но он знает, какой путь выбрала бы мама, и это – его путь.

– Ты не знаешь, что делать? – переспросил художественный руководитель театра. – Я знаю.

Он грубо, через край плеснул себе виски, не дрогнувшей рукой махнул порцию и заговорил новым голосом. Не худрук Армен Борисович сидел сейчас перед завлитом – жестокий и мстительный римский император с кулаками наготове.

– Заваривай премьеру, Иосич, ничего не отменяется! Саустину ни слова – возьмем тепленьким. Или он нас возьмет. Это будет, драчка, Иосич, в которой мы можем погибнуть. Но можем и победить! Это будет честная охота, Иосич! Ты, прощенный завлит, ты со мной?..

Слезы, чистые и крутые, навернулись на наивные глаза Осинова. Ничего он в общем и целом не понял, да и не надо было ему ничего понимать. Услышал главное, что прощен, что премьера будет, и понял, что пойдет за Арменом безотчетно и теперь уже до конца.

Худрук протянул ему салфетку и отвернулся от мокрого зрелища. Слабаков он не уважал. «Человек велик и жалок одновременно, – подумал худрук. – Чаще – жалок», – добавил он, снова посмотрев на Осинова.

36

Он обещал приехать, и она его ждала.

Слушала музыку и все время смотрела на часы, прикидывая, где он, что делает, с кем общается и когда, скорее всего, подъедет. Репетиции закончены, знала она, вечернего спектакля сегодня в театре нет, значит, раз не едет, принимает артистов или завтруппой, может, художника или звуковиков, инженера, хозяйственников, бухгалтерию – да мало ли кого, все в этом театре висит на худруке, хотя и числится он только художественным руководителем.

Чтоб разогнать мысли, занялась дачей, хотя, прежними ее стараниями, дача и без того пребывала в чистоте и порядке. Все равно сменила скатерть и, накинув на себя дутик, по хрупкому говорящему снегу сбегала в ближние лавки, которые уже вызнала, и накупила того, что смогла купить по ее деньгам. Пива, водки или вина покупать не стала, знала, дребедень он не пьет, в хороших напитках Вика не разбиралась, да и вообще, подумала она, предлагать такому человеку на такой встрече выпивку было бы верхом безвкусицы. Зато тортик с голубой розочкой на плешке, колбасу и сыр с рокфорной прозеленью выставила на стол сразу – в окружении чайника, расписных фарфоровых чашек и блюдец, присовокупив к ним цветочный букетик в старинной резной вазочке – получилось, отметила она, вроде бы неплохо, даже можно сказать, миленько.

Опять посмотрела на часы и подумала: вот-вот.

Закончила с дачей и столом, снова навалились мысли.

Спохватилась: а сама?

Побежала в ванную, поправила прикид, прическу, глаза, губы – покончила и с этим и снова подумала: вот-вот…

Женское в ней чувствовало, он приедет не просто так, не для того, чтоб поговорить о музыке, он приедет на главный их разговор, после которого ее судьба может перемениться. Его судьба, кстати, тоже.

И так она хочет, чтоб он приехал, так она его ждет, торопит, любит. Он приедет к ней на любовное свидание. Да, она так хочет. Она хочет только хорошего. Себе и ему. Ему, ему, ему.

Пробило семь, потом восемь, темнота за окном стала черным плотным занавесом.

Но вот кто-то легко постучал в дверь. Вздрогнула. Встрепенулась. Зам. председателя? А может?.. Слава богу!

– Иду!

Последний взгляд по ходу в зеркало и выскочила в прихожую.

Распахнула дверь.

Никого. Шутит?

Выглянула, выступила наружу. Направо. Налево. Холод прошел по ногам. Теплым паром пыхнуло из дома на улицу. Никого.

Бывает, сказала себе и матюгнулась по-театральному, тяжко. С ума только не сходи. Жди и не дергайся, сказала она себе. Вернулась в комнату и что-то поправила на столе.

После девяти действительно стала волноваться. Вот он, смартфон, возьми, позвони, все выясни подсказывала ситуация и здравый смысл. Но звонить не решалась. Что-то мешало. Субординация? Бесконечное уважение, нежелание прослыть наглой и навязчивой? Или старомодная воспитанность, привитая мамой в Белгороде: первым в паре всегда должен звонить мужчина. В какой паре? Разве они уже пара? Глупость, сказала себе Вика, чушь и колеса, сказала она себе, но звонить не решилась.

Зато не зря вспомнила маму, занятие у нее появилось, потому что ждать попусту, без дела было ей в лом. Мигом наладила в планшете скайп и чудо: мама оказалась в доступе.

Дочь и мать общнулись от души, но спешка и нервы все равно присутствовали: Вика то и дело поглядывала на часы. Информация полетела косяком из Москвы в Белгород, из Белгорода обратно в Москву. Обсудили, обговорили все темы и новости жизни, здоровье, погоду и родню, кроме, понятно, одной, для Вики самой важной темы, запретной даже для мамы. Вика себя знала. Потом, если что-то случится, она все ей расскажет и раскрасит рассказ красками, если не случится – не расскажет никому и никогда. Такое в ней было устройство.

Новостной обмен, наконец, выдохся, утомил и пора было бы прощаться, но Вика по простой причине все никак не могла закруглить, все задавала, иногда повторяясь, вопросы.

– Дочь, ты в порядке? – удивилась мама. – Мы об этом только что говорили.

– Да, разве? Извини – удивилась Вика, – отвлеклась…

Страшно не хотелось оставаться одной, но пришлось с мамой проститься.

А он все не шел.

В десять поразила простая мысль: вдруг ему плохо? Вдруг таблетки забыл принять? Вдруг вообще в больницу попал?

Мысль о больнице пересилила предрассудки, Вика схватила смартфон.

Ответил сразу. Сентиментов и приятных обертонов не было в этом ответе, и Вика сразу почувствовала: что-то не то. Что-то случилось. Что?

– Да, – обычным трескучим басом сказал он. Услышал ее голос и добавил, – Я очень занят, Романюк. Давай до завтра.

Романюк? Без имени? Без «талантище», без «золото мое»? Одно «до завтра»?

Труба дала отбой; она все держала смартфон у уха, пыталась хоть что-то понять, связать, восстановить. Холодный и чистый талант – на что ты обиделся?

Не придет. Главного разговора сегодня не будет. Не так, поправила она себя. Главный разговор уже состоялся… «Но почему? Почему?» – спрашивала она себя и не знала ответа. Впрочем, ответ уже не имел смысла. Главный разговор состоялся, и судьба не переменилась. Нормально, сказала она себе. Везет тому, кто везет, вспомнила почему-то расхожую рекламу такси. Почему везет? Куда везет? Кто кого везет?

Впадать в панику и безнадегу – это было ее.

В половине одиннадцатого от тоски съела кусок торта. В одиннадцать ровно весь торт был доеден, а голод все равно не унимался, сосал и крутил нутро. Доела почти все, что было на столе за исключением последнего куска колбасы – почему-то подумала о завтрашнем утре и спасла его в холодильнике.

Рухнула на кровать, заснула беспамятно, как мертвая, на восемь часов подряд.

От внезапно отпустивших нервов заснула.

Или от того ли, что в космосе и вкруг дома густо и безнадежно повалил снег, и спустя час-два поселок и дом будто превратились в крохотные, покрытые ватой игрушки для исполинской елки. Где бы такую взять – вот было бы чудо! Где бы?..

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?