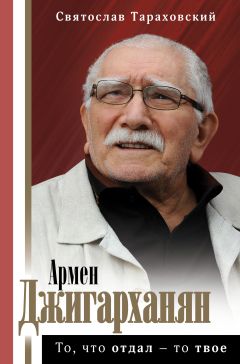

Читать книгу "Армен Джигарханян: То, что отдал – то твое"

Автор книги: Святослав Тараховский

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: 18+

сообщить о неприемлемом содержимом

28

Дружки сошлись в стекляшке «Мака», занимавшей первый этаж модернового дома.

Заняли столик вдвоем, растопырили локти – посторонние не допускались, и Саустин шепотком поведал утреннюю историю. Рассказывая о Козлове-Романюк, Саустин иронично улыбался, иногда срывался на смешок, но улыбка была ненастоящей, походила на кривую маску, которую сорви, а под ней обида, горечь, жажда мести.

Осинов не мог этого не заметить. Другу он сочувствовал, но был суров. Мировая драматургия подсказывала ему, что дело дрянь. Если Романюк заложит, а скорее всего так и будет, поскольку женщина по природе своей не способна долго хранить тайну, им – вилы. «Вилы» в этом смысле обозначали образное выражение процесса протыкания шеи острыми кончиками сельскохозяйственного инструмента, что было совсем не смешно.

Его ответ Саустину сорвался с губ как спринтер.

Как деятель, имеющий отношение к Шекспиру и почти художник слова, коротышка Осинов живописно расписал Олегу веселую картину последствий провала и разоблачения, в котором изгнание из театра и запрет на профессию были не на центральном месте. А на центральном, главном месте Осинов изобразил уголовку, точнее, уголовное преследование за склонение артистов к мятежу и перемене власти в государственном учреждении неподалеку от Кремля.

«Ой!» Саустину захотелось курить, но курение в «Маке» не поощрялось.

– Ой, – повторил он Осинову, – пойдем выйдем.

Вышли, отошли на положенных пятнадцать, закурили как звери, и Олег потно ощутил страх.

– Что делать, Иосич? – спросил Саустин.

Осинов брезгливо отбросил окурок в урну, помрачнел.

– Надо с ней помириться и снова вовлечь в общее дело, – сказал он.

– Исключено, – сказал Саустин. – Я ее знаю. Она не поворачивает.

– А припугнуть?

– Бесполезно.

– Тогда не знаю, – сказал Осинов. – Выход один.

– Говори!

– Нейтрализовать.

Саустин снова вздрогнул от страха. Вздрогнул всем режиссерским нутром своим, которое в данном случае совпало с еканьем в собственном животе, вздрогнул и ощутил погибельный смысл этого выражения, которое часто встречал в сми и смысл которого хорошо знал. «Кто будет нейтрализовывать?» – спросил он себя. Он, Олег Саустин, муж и режиссер, в чьих руках совсем недавно билась ее пылкая худоба? Исключено. Тогда кто? Завлит? Этот толстенький лысак-коротышка, повернутый на Шекспире? Стрелять ее будет, душить артистку короткими толстыми пальцами-сардельками, топить, вешать, морить голодом? У него хватит решимости, воли? Бред!

– Ты серьезно?

– Вполне.

– Нейтрализовать как? Ты идиот? Как ты себе это представляешь?

– Пока не знаю.

– Я против, Иосич! Категорически. Как каждый нормальный человек. А ты, похоже, поехал, ту-ту, Иосич, полный вперед…

«Поехал ты! – захотелось заорать Осинову. – Ты, блин, художник, придумал фуйню с переворотом и захватом власти, ты втянул меня, просветил и втянул в дело неплохую артистку Романюк, которая оказалась Козловым и подсунула мне фуфло. Все ты, художник! Теперь, когда она соскочила и наверняка заложит, ты, художник, вроде как ни при чем? чччеловек! Тебя выбросят из театра, хотелось ему заорать, это дело твое, но я быть выброшенным не хочу. Театр у деда не особо почетный, но у меня здесь теплое место, я к нему привык и ко мне привыкли, я здесь живу, хочу дальше жить здесь. Вопрос для меня – жизни и смерти, Олежек! Нейтрализовывать, значит нейтрализовывать, Олежек! Мне все равно! Шла бы речь о тебе, дорогая моя растущая личность, я бы, поверь, тоже не колебался – вот такой я открытый человек!..»

Так он орал. Про себя. На деле натянул поглубже шапку, раскурил подмерзшими пальцами еще одну сигарету и вместе с дымком выкашлял из себя простые слова:

– У нас нет другого выхода. Сам к этому придешь.

– Иосич, я этого не слышал. Никогда и ни от кого, от тебя тоже не слышал. Ты понял?..

– Понял. Что ты дурак. Но скоро ты поумнеешь.

29

В театре с утра могильно, тихо, тускло.

Машет шваброй по полу уборщица Сара. Она из Баку, но без театра жить не может.

Редкие звуки отзываются эхом.

Экономный дежурный свет лишь неярким пятном освещает безлюдную сцену и зловещий зал, они величественны, но лишены энергии, они романтичные мертвецы.

Искусство театра не живет без людей.

Без артистов театр пуст, холоден, не нужен.

Они, звуки и живая энергия приходят на репетицию к одиннадцати, иногда, когда готовый спектакль идет к премьере и на выпуск – еще раньше, к десяти.

Без них в одиночестве и покое благоденствует разлегшийся на батарее театральный кот Зуй.

Без них скучают, развлекаясь планшетом, охранники на вахте. Иногда проскочит меж ними анекдот, смешок, новость, можно им, втихаря от пожарника, вскипятить и выпить чайку, а можно и покемарить, поскольку в театре с утра посторонних глаз нет.

Но вот хлопнула входная дверь.

И, обтираясь с улицы, зашаркали по половому коврику аккуратные ботинки.

Первым по старой театральной привычке вошел в театр худрук. Пятьдесят лет подряд приходил он к этому времени в любимый и единственный другой свой театр, им. Маяковского, еще при Гончарове. Но вот уже и Гончарова давно нет, и театр у Армена свой, а привычка приходить раньше всех осталась и не вытравить ее временем и пространством из великого артиста.

Охранники вытягиваются, приветствуют старшего по званию, вручают ему корреспонденцию. Худрук кивает, здоровается с подчиненными и скрывается на лестнице, ведущей в кабинет наверху.

– Совсем каску сорвало, – шепчет охраннику Геннадию охранник Василий. – Скоро по ночам приходить будет.

Капитан на судне – жизнь начинается.

В кабинете, как глазные веки, медленно ползут вверх жалюзи. Уборщица Сара готовит худруку кофе: кипяток, две ложки кофейных гранул на турку. Армен извлекает из кармана сверток. Три холостяцких бутерброда. Не густо, думает он, ничего, с утра сойдет. Он пьет кофе и просматривает утреннюю почту и новости: сперва газеты, потом гуглит на клаве. Более он в интернете ничего не умеет.

Вторым человеком, ступившим через четверть часа в театр, стала она. Знала, что он уже в театре, уверена была, что застанет и не ошиблась.

Нервничала.

Чтобы втащить за собой сумку, пришлось распахнуть дверь шире – холод шуганул охранников по ногам, они бросили планшеты, обратили внимание, но помочь не успели.

– Здравствуйте, мальчики, – сказала Вика. – У себя?

– Здравствуйте, – кивнули охранники Геннадий и Василий. – У себя.

Театр. Дом. Не опостылевшая, пополам с Саустиным, квартира – ее настоящий дом. Пристанище, обитель, кров. Ковчег. Стало легче. Высветился день за окном, сразу отпустили нервы.

Вика скинула на стул шубку, оставила охранникам сумку – предупредив, что на время – и пошла наверх в прямом и переносном смысле – к нему.

Репетировала речь, готовила слова. Их должно было быть немного, но очень точными они должны были быть и честными. Вспомнила идею свою с Юдифь, сперва отвергла ее, потом решила, что торопиться не стоит, тем более, что посоветоваться было не с кем, Саустин уже сплыл. Юдифь, подумала она, должна, пожалуй, остаться, но акценты и последствия должны стать другими. Соблазнять худрука было бы занятием слишком циничным, несправедливым и ненужным. Операция Юдифь – тут она усмехнулась – вывернулась наизнанку, поскольку первой соблазнилась она сама; сейчас шла по лестнице, вспоминала мятый его воротничок, его мягкие руки, его голос, и сердце ее колотилось. «Господи, господи, – думала она, – да влюбиться в него после Саустина это… это все равно как на сотый этаж без лифта влететь! Теперь дело за ним», – думала она и тотчас пресекла свою мысль простыми вопросами: какое дело? Зачем? Что он должен делать, если она сама, все сама… «Юдифь, двадцать первый век, – подумала она, – и неясно кто кого должен убить…»

Так ничего и не решив, перечеркнула в себе любовные глупости и твердо приказала себе, что идет к нему за помощью, советом и более не за чем. Твердо и категорично. Вздохнула перед дверью, безотчетно поправила волосы и постучала: сперва чуть слышно, потом сильнее.

– Да! – услышала она из-за двери. – Заходите, любимые!

Любимые? Это он кому? Мне?

Но вспомнила, он отзывается так на любой стук в дверь своего кабинета. Потому что, кто бы ни вошел, он действительно любил весь театральный люд: и охранников, и уборщиц, и рабочих сцены, и радистов, и художников, и, конечно, артистов. Любит их всех, потому что любит Его величество, театр.

Толкнула дверь.

Он допивал кофе, дожевывал бутерброд – увидев ее, прервал и первое, и второе.

– Доброе утро, – на автомате произнесла Вика.

Он был великим артистом и заслуженным деятелем театра, но прежде всего он был настоящим армянином, человеком Востока, правильно воспитанным мамой. Гостеприимство сработало в нем раньше сознания.

– Пожалуйста, прошу, – сказал он и пододвинул в сторону Вики последний бутерброд и турку с оставшимся кофе. Вика вспыхнула от счастья. Позавтракать, по его приглашению, с самим Арменом она и мечтать о таком не могла, но… разделить трапезу с самим… было бы, по ее пониманию, слишком большой наглостью, она себе, конечно, это запретила, она тоже была неплохо воспитанной девочкой.

– Извините, – сказала она, – я потом, после, – развернулась и шагнула к двери.

– Стой, Романюк! – вдруг крикнул он в спину, и она остановилась. – А зачем приходила? Шопен? Милости прошу!

И тут она включилась. Щелчок в голове, и включилась молниеносно, как и подобает настоящей артистке.

– Бетховен, – сказала она, очаровательно улыбнулась, и где он, страх и зажим? Их больше не было.

А он уже откидывал крышку пианино и, дожевывая бутерброд, заранее аплодировал.

Одного не могла она потом понять: почему сказала «Бетховен»? Ведь не знала ничегошеньки о его музыкальных пристрастиях. Но, оказалось, попала в точку.

Стыл кофе, сох бутерброд, но разве, слушая Бетховена, кому-нибудь до еды?

Она играла «Лунную сонату». Не только ту ее привычную для уха, заезженную медленную часть, размененную в сотне фильмов и концертов, но и часть быструю, исполняемую редко, ту, где маэстро Бетховена перехлестывает темперамент, где его музыка, как живая вода, бьется в тесных нотных берегах, перехлестывает их и выплескивается на слушателя накатом, ревущим валом. Играла здорово и столько вкладывала в музыку чувства, что сам великий немец наверняка одобрил бы ее исполнение.

Усох бутерброд и остыл кофе. Не мог он после Бетховена снова приняться за завтрак. И никто бы не смог. Ни один нормальный не смог бы жевать в присутствии бога музыки.

Когда музыка стихла, и бог ушел, быстро подошел к Вике и поцеловал ей руку. Получилось естественно, просто, неподготовленно. И так же естественно она ему ответила: «Спасибо» и не знала, что делать дальше, потому что его поцелуй был как взрыв в мозгу, и она забыла, для чего пришла.

Он стоял рядом, теплый, близкий, она чувствовала его мягкие руки, видела его растянутый свитер, привычно мятый воротничок. Ей даже не потребовалось смотреть ему в лицо – господи, подумала она, я его обожаю. Нет, быстро поправила она себя, наверное, это не любовь, а просто хочется все время быть рядом с ним и что-нибудь хорошее для него делать, наверное, это то, чему еще не придумано точное название, но все равно, это не любовь. Клавиатура рябила белым и черным, она смотрела на пестрые клавиши и не могла сообразить, что делать дальше с собственными руками и вообще.

Он все еще стоял рядом, и он ей помог.

– Говори честно, Романюк, – сказал он, – зачем пришла?

Такой толчок был услышан организмом. Она механически закрыла крышку инструмента и вернулась в себя. Метод физических действий, подумала, вот он каков.

– Армен Борисович, мне общежитие нужно.

– И все? – Слегка разочарованно переспросил он.

– Все.

– Тебе?

– Мне.

Он выдохнул, лицо уехало набок, посмотрел на нее с недоумением. Вернулся к своему столу, сел, занял обычную позу театрального мудреца, вершителя актерских судеб и, пока шел, думал и услышанную новость перепроверял в себе. Отличие от обычного было одно: к ней он изначально относился с преимуществом.

– У тебя квартира есть.

– Я ушла от Саустина.

Новость, подумал он. Интересная новость. Очень даже интересная.

– Помиритесь, Вика, – сказал он. – Это театр.

– Нет. Квартиру мы разделим, но пока надо где-то жить.

Он хмыкнул. Посмотрел на нее доверительно, и она это отметила. Пальцы худрука заплясали по столу «Танец с саблями» Хачатуряна. «Значит, задумался», – отметила она.

– Понимаешь в чем дело, – он сделал паузу – в неудачное время разводишься, Вика… Общежитие идет на ремонт, расселять будем людей, что-нибудь для каждого подбирать… С тобой вопрос, конечно, решим – как и когда пока не знаю. Общежитие – это вам не пьеса Бетховена или Шопена, общежитие – пьеса гораздо сложней…

Он снова задумался.

«Господи, – подумала она, – кроме спектаклей, творчества и театра он еще вынужден думать об общежитии». Несчастная должность худрука, собачья должность…

– Извините, – сказала она и в этом ее «извините» было сочувствие.

Он думал. Смотрел в окно на город, машины, дома, суетящихся двуногих и думал.

– О чем он думает? – спросила она себя. – Обо мне?

Вопрос исчерпан, поняла она. Хочет помочь и не может, поняла она. Почувствовала, что пора уходить, и поднялась.

– Извините, Армен Борисович, – снова сказала она, – что вот так с утра вас озадачила, просто, как говорится, клюнуло в одно место…

– Клюнуло – это хорошо, – сказал он, – это очень, Романюк, хорошо, когда чувствуешь, что клюнуло… – Теперь он смотрел во все глаза на нее и говорил совсем не то, что было у него на уме… – Ты, Романюк, иди, репетируй, а я подумаю. Крепко подумаю… Кстати, как репетиции, как «Фугас»?

Дернулась, рванулась в ней попытка сказать ему правду. Не смогла.

– Нормально, – сказала она и сразу, против воли, покраснела. – Приходите на репетицию, Армен Борисович, сами все увидите.

Краснеет быстро, отметил худрук – значит, врет. Актерский натренированный аппарат не может подавить в ней проявление органики, естества – значит, аппарат недостаточно тренирован. Честная она, честная, блин, от рождения, отметил худрук и подумал о том, что не знает, что лучше для артиста: быть честным или уметь, когда надо, легко и непринужденно лгать? Перекинул вопрос на себя и понял, что умение мастерски – чтоб поверили! – лгать и перевоплощаться на сцене есть все-таки неоценимое его актерское богатство. Природа его таланта.

– Я приду, – сказал он. – Приду, когда Саустин позовет. Сам не полезу. Потому что, знаешь что, «дуракам полработы не показывают». Верная поговорка. Согласна?

Снова дернулось в ней желание рассказать ему все как есть. И снова не смогла.

– Наверное, – сказала она и сделала шаг назад.

Дверь за ней бесшумно притворилась, а он все еще продолжал размышлять о различиях между простым смертным и артистом. Однако, факт, она все же врет, сказал он себе в заключение. «И нечего ждать, пока Саустин на репетицию позовет. Обнулиться надо, долой бронзу, – усмехнулся он про себя, вспомнив предложение Осинова. – Надо будет нагрянуть. Налететь долбаным тайфуном, накрыть, разобраться в шедевре самому… А что делать с Романюк? Куда ее поселить?»

Спросил себя и вдруг сам себе легко ответил, схватился за телефон, чтоб сообщить, но сам себя тормознул. Ответ оказался столь неожиданным и рисковым, что торопиться с ним никак было нельзя, надо было еще раз все обдумать. И потом – согласится ли она? Согласится, он уговорит. Не уговорит – ей же хуже. Ему, кстати, тоже, подумалось напоследок.

30

Спустилась в гардероб, молча оделась, кивнула охранникам, погладила Зуя, вышла в город и свет.

Мысли вихрились, сшибались в голове, одна хуже другой.

Не помог, не выручил, не спас. Царь и бог. Отец родной, мятый воротничок, любовь всей жизни. Ноль!.. Не помог, значит, не может. Хочет помочь, вижу, но не может. Куда идти? В гостиницу? А потом? Снимать квартиру – денег нет, звонить за помощью маме она не станет. Артист театра – без съемок, телевидения и кино – почти люмпен и почти бомж, зарплата ничего не весит и плохо рассматривается даже в микроскоп… Если ее утвердят в сериал к режиссеру Крыжовникову, деньги появятся, но пока-то их нет. Послать бы их всех к черту и свалить домой, в Белгород, в тепло, к маме. Послать к черту театр? Ну уж нет. Саустина послать – пожалуйста, театр – никогда. Кстати, придется ковылять к Саустину – то-то он обрадуется, то-то ручки под одеялом потирать начнет, да еще и полезет ночью рыжей харей своей – тьфу. А делать нечего, госпожа Козлова, поворачивай к Саустину, формальное право на крышу над головой ты еще имеешь, жалко, что ключ ему отдала. Ничего, пустит, он хоть и зверь, и отстой, но все же не настоящий зверь и когтей у него пока нет.

С такими мыслями и тяжеленной сумкой все-таки сообразила, что возвращаться домой смысла никакого не имеет: сейчас около десяти, на одиннадцать назначена репетиция и, значит, времени у нее в обрез – пересидеть бы где-нибудь в кафе за чашкой кофе было бы самое оно. Взглянула пред собой по улице дальше и заметила «Мак», тот самый «Мак», где совсем недавно добрые ее друзья ставили вопрос о ее нейтрализации.

Друзей за стеклянной стеной она не застала, зато в кафе было тепло, нешумно и уютно – чтобы комфортно прикончить час жизни и обдумать ее продолжение, лучшего места было не найти.

Конечно, взяла американо и, конечно, фиш ролл. Едва достала деньги, чтоб расплатиться в кассе, как в руке у нее заелозил телефон. Как всегда, вовремя, подумала она, не хотела отвечать, но увидела на дисплее незнакомый телефон, и сердце екнуло: он? Знала, что позвонит, ждала, надеялась и вот…

– Алло! – сказала она, протягивая деньги за еду мак-девушке.

– Романюк, солнце мое, ты где? Если недалеко – плыви заново сюда, будем вопрос с жильем решать…

Кофе-кипяток глотнула, ожглась и, едва не пролив, отринула в сторону, куснула и отставила фиш ролл, если б не сумка, птицей бы вылетела из «Мака» – пришлось подчиниться сумке и, скривившись набок, вывернуться из кафе.

Он, он! – звучало в ней. Она знала, он объявится, она не ошиблась.

Обратный путь до театра проделала быстрее, не помешала даже сумка. Катнула ее охранникам, победоносно поднялась наверх. И Геннадий, и Василий оценили пантомиму, но сыграли в молчанку.

Постучала, одновременно со стуком, вошла.

Он курил сладкую, смотрел на нее. Предложил сесть, она села. Прямо напротив него, и – глаза в глаза.

Он о многом передумал, пока ее не было. О музыке, о театре, о старости, о добре. О «Фугасе», Саустине, вечности и снова о добре. А также о том, что в его годы есть любовь. В том, что она в нем поселилась, он уже не сомневался, глядел на Романюк и понимал, что прекрасное и подлое чувство, над которым он прилюдно смеялся, уже подставило ему ножку, уже присутствует в нем и, как всегда, будет мучить и дарить счастье. Когда-то об этом предупреждала его мама, он спорил с ней, не соглашался, только спустя много лет понял, что она, как всегда, была права. «Ты будешь мучиться и сопротивляться, – говорила ему мама, – но справиться с любовью ты не сможешь, потому что ты мой сын и ты мужчина. Не важно сколько лет тебе будет, сынок, мужчина остается мужчиной и до конца дней своих ищет чудо и любовь».

– Послушай, Романюк, – прервав паузу, сказал он, – знаешь, чем отличаются настоящие артисты от обычных людей?

– Не думала об этом никогда, – ответила Вика и подумала про себя: «К чему такой заход?»

– У настоящих артистов, комплексов совсем нет. Кого хочешь, где хочешь – настоящий артист сыграть может. Надо будет – разденется догола, надо – сыграет любовь к кровавому убийце, надо будет, сыграет королеву или, если надо, ее же и убьет. Главное, поверить в обстоятельства роли, в то, что называется, магическое «если бы», поверить и натянуть роль на себя, на свою психофизику. Понятно объясняю?

– Понятно, – сказала Вика. – Как на первом курсе.

Смотрел на нее, не отрываясь. Лицо каменное. Ничего, казалось, не выражали его глаза.

«Но… люблю дерзких, – кипело и радовалось у него внутри. – Сам таким был, всегда буду, так мама хотела. И, если нравится она тебе, чего замолчал? Говори дальше! Вдруг уговоришь».

– Я к чему это все – как ты сказала, как на первом курсе… – продолжил он после паузы, – есть выход насчет жилья. Есть дача в Новой Москве. Там будешь пока жить.

– Как это? – переспросила она, не поняв до конца, о чем речь.

– Слушай, Романюк, все просто, – сказал он. – Поживешь там, пока общежитие не отремонтируют. Согласна? Жены нет, дом на ходу, все удобства. Много не возьму: рубль в месяц, чтоб формальность соблюсти, могу вообще ничего не брать, плевать на формальности. Честно скажу, дача мне не нужна, я в Москве обитаю. Согласна?

«Ничего не понимаю, – замелькало у нее в голове. – Ничего не понимаю. Что это, как это, зачем? Значит, я у него снимаю жилье? Жены нет – это хорошо, а что в театре скажут? Что я у худрука подживаю? Что я с ним сплю? А Саустин что скажет? Да пофиг мне Саустин, но все равно страшно как-то, необычно… Но, главное, этого хочет он сам. Хочет, хочет, посмотри, как он на тебя смотрит. Он хочет со мною спать? Дикость какая-то старческая, мятый воротничок. А ты этого хочешь?»

– Нет, – сказала она и замотала головой, и снова вспомнила о методе физических действий. – Я не согласна. Не волнуйтесь, Армен Борисович, я что-нибудь найду.

– Там на даче… – он поднял вверх знаменитый кривоватый палец, – тоже пианино есть. И магазин рядом. Газ, и тепло… – о выдержал актерскую паузу и… – Договорились. Вот тебе ключи, живи, пока общагу не доделают либо пока к Саустину не вернешься.

– Нет, – испугалась она. – Что вы, не надо.

– Надо, – сказал он.

Движением безжалостным он набросал адрес на квадратном листке для справок, метнул на стол блестящие ключи и взялся за виски. Она могла сказать спасибо, встать и уйти, но она почему-то не ушла. Ей ничего не оставалось, кроме как проследить за листком, ключами и за фужером, она видела, как бархатные струйки взметнулись и замерли на дне стекла рядом с листком и ключами. Но страх все равно не исчез.

– Нет, – сказала она. – Я хозяйка плохая, что-нибудь обязательно сломаю, скручу, испорчу.

– Я такой же. – он засмеялся. – Но не буду я приезжать и специально ломать, дел много. Живи, Романюк. На втором этаже в спальне найдешь все, что надо для сна: одеяло, белье, подушки. Бери ключи.

– Нет… – отодвинула от себя ключи… – Я готовить не умею, я… да я… я пожар могу по ходу устроить!

– Не верю, – сказал он. – Честно скажу, не надо готовить. Рядом столовка есть, очень неплохая… Иногда, когда грустно станет, сядешь за инструмент, и Шопен придет тебе в помощь. Завидую, Романюк…

Завидую, завидую тебе, Романюк, хотелось ему продолжить, твоей красоте, твоей дерзости, но главное – молодости твоей бесшабашной, в которой, поверь старику, любая проблема – это нуль…

Говорил так, приближался шажками, протягивал ей листок и ключи, и бокал, на дне которого переливалось золото.

– Нет, – сказала она. – Все равно: нет.

Они могли бы спорить и препираться довольно долго, но уже было ясно: он уговорит и она поддастся.

– Нет так нет, – сказал он. – Ты ключи-то возьми, Романюк, и не горячись. Выпей с художественным руководителем.

Приняла бокал, и, странно, пальцы ее не дрожали. Он был совсем рядом. Он и его мятый воротничок. И листок с адресом и ключи. Ключи от другой жизни, которой она боялась. О которой мечтала, в которую, как оказалось, так просто было войти.

– Я выпью – сказала она. – Только мне кажется, что когда-нибудь вы пожалеете о том, что сейчас мне предлагаете. Не сейчас – когда-нибудь.

– Это вряд ли, – сказал он. – Я музыку очень люблю. Пей.

– Любая хорошая музыка, – не сдавалась она, – все равно надоедает. Не сейчас – когда-нибудь.

– Когда-нибудь нас не станет, – заключил он, – и что с того?.. Все, Романюк, не канючь, пей, бери ключи, адрес и исчезни.

После этих слов отказываться далее было нельзя, и она это почувствовала.

Горячие пальцы ощутили холод металла. Ключи оказались на ладони и какое-то время она рассматривала их.

Потом медленно выпила виски и взяла листок. «Яд, яд! Что ты наделала?!» – вскричали в ней слова из какой-то пошлой пьесы, но было поздно.

«Спасибо», – сказала она, быстро отвернулась, чтоб, после принятого решения, избежать лишних слов и вышла, ощущая на спине его неравнодушный, его хищный взгляд.

Дверь за ней закрылась, но он еще долго смотрел на немую деревянную плоскость, отделившую его от той, что творила музыку. «Как она хороша, – думал он – и какое счастье, что она, так же, как я, любит музыку. Любить музыку и животных – два признака, – думал он, – по которым я отделяю своих людей от всех прочих. Слава богу, она моя. Моя группа крови. И если я, старый козлик, сумею дать ей немного радости, я буду счастлив и теперь уж от себя не отпущу».

Он был доволен собою, днем и жизнью. Такое согласование добрых чувств возникало в нем редко.

«Могу поспорить, – думал он, – она поедет туда немедленно. Я дал ей ключи от дома, пусть в моем доме живет хороший человек. Что сказала бы мама? Я знаю. Мама бы сказала, что я молодец».

Внимание! Это не конец книги.

Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!