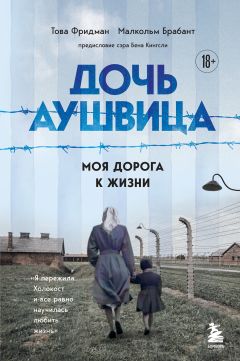

Текст книги "Дочь Аушвица. Моя дорога к жизни. «Я пережила Холокост и всё равно научилась любить жизнь»"

Автор книги: Това Фридман

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: +18

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 3 (всего у книги 18 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]

Старейшины семьи Пинкусевич считали театр мероприятием легкомысленным. Они были убеждены, что человек должен изучать Священные Писания и религиозные вопросы. По их мнению, люди, которые пели светские песни на сцене, особой скромностью не отличались. Еще меньше, чем театр, они признавали кино, в котором лицедейство было представлено крупным планом и, будучи спроецированным на экран, даже превосходило саму жизнь по размеру.

В 1936 году папа получил небольшую роль в фильме «Юдел играет на скрипке», где он снялся вместе с бывшей звездой немого кино Молли Пикон. Этот фильм признан критиками одним из величайших фильмов на идише за всю историю кинематографа. По правде говоря, он был всего лишь статистом и участвовал в танцевальной сцене. Фильм был снят под Варшавой, в еврейских поселениях в польской сельской местности. Молли снялась в роли Юдел, женщины, которая по сюжету переодевается мужчиной, чтобы получить место скрипачки в бродячей группе, исполняющей клезмерскую музыку, популярный в то время музыкальный жанр на идише. Жизнь ее становится сложной и комичной, когда она влюбляется в одного из своих коллег-музыкантов.

Полные энергичных песен и танцев кадры этого роуд-муви показывают зрителям подлинную жизнь еврейской общины в Польше до Холокоста. Во времена фашизма и повсеместного антисемитизма фильм помог еврейским общинам Центральной Европы сохранить чувство идентичности и солидарности. Теперь, собирая пыль в киноархивах и институтах, «Юдел играет на скрипке» остается эпитафией самобытной еврейской культуре, которую пытались искоренить нацисты.

Мой отец проделал долгий путь в Варшаву только для того, чтобы побыть в присутствии Молли. Моргнувший в один прекрасный момент зритель наверняка пропустит эпизод с его участием. Тем не менее, хотя у него и была всего лишь небольшая третьестепенная роль, я горжусь тем, что он поучаствовал в создании этой исторической киноработы.

Уважая нелестное о себе мнение семьи Пинкусевич, папа старался держаться от мамы подальше. К счастью для него, влечение было взаимным, при том что она тоже колебалась, прежде чем сделать первый шаг. Барьер был окончательно преодолен, когда мама вместе с несколькими своими подругами вступила в сионистскую организацию. Машел и Рейзел начали понемногу беседовать, а затем и тайно встречаться. Они совершали долгие прогулки, избегая знакомых улиц и людей.

У папы был прекрасный тенор, и, когда он ухаживал за моей мамой, он пел ей серенаду из популярной песни на идише под названием «Рейзел». Она была написана Мордехаем Гебиртигом, влиятельным поэтом межвоенного периода, музыкантом-самоучкой, который выстукивал композиции на пианино одним пальцем. Гебиртиг был застрелен немцами в Краковском гетто в 1942 году.

На улице,

На чердаке маленького домика

Живет моя дорогая Рейзел.

Каждый вечер я прохожу под ее окном, свистом зову ее,

Рейзел, выходи, выходи, выходи.

Текст песни Гебиртига почти в точности отражал характер отношений моих родителей, даже недовольство моих бабушки и дедушки. В песне Рейзел отвечает:

Я прошу тебя,

Не свисти больше.

– Ты слышишь – он снова свистит, – говорит мама.

Она набожна, и это ее расстраивает.

Приличные еврейские мальчики не свистят.

Просто подай знак на идише.

Раз, два, три.

Летом 2021 года, рассматривая старые фотографии и книги, чтобы напомнить себе о прошлом, я слушала эту песню впервые, может быть, за пятьдесят лет. На YouTube выложена очаровательная запись этой композиции, сделанная в прямом эфире. Я сидела дома в Хайленд-Парке и плакала. Я больше не та малышка, которой с трудом давались даже слезы.

Я никогда не слышала, чтобы мой отец пел моей матери. Вечная тьма, окутавшая нашу квартиру в гетто, не предусматривала даже самых простых развлечений. Петь такие легкомысленные популярные песенки было бы в те страшные времена чуть ли не аморально. Следовательно, для моего отца музыка тоже погибла во время Холокоста.

В ортодоксальной семье моей мамы Рейзел не было принято, чтобы девушка, достигшая брачного возраста, сама выбирала себе партнера. В кругу Пинкусевичей это было неслыханно. В их мире браки организовывала шадханит, или сваха, – женщина, которая знала семейное происхождение обеих сторон и всю необходимую информацию о них. Идея таких браков заключалась в том, что, если пара хорошо подобрана, они научатся любить друг друга. Рейзел, однако, не была готова мириться с такой анахроничной тиранией и совершенно ясно дала понять, что предпочла бы остаться старой девой, чем выйти замуж по договоренности.

Если бы ее отец был жив, возможно, он смог бы запретить свадьбу. Но мама пренебрегла мнением своей овдовевшей матери и вышла замуж по любви. Свадьба моих родителей состоялась 23 августа 1936 года. Поскольку обе семьи располагали ограниченными средствами, мероприятие прошло скромно. И несмотря на первоначальные возражения, после свадьбы моего отца приняли в семью Пинкусевичей с распростертыми объятиями.

Шесть месяцев спустя молодожены немало шокировали обе семьи своим решением переехать на 500 миль севернее, из Томашув-Мазовецки в Данциг. В те времена люди никогда намеренно не оставляли семьи и друзей. Но папина решимость вернуться в полюбившийся город не ослабла. Он хотел открыть свой собственный магазин одежды, а также лелеял мечту присоединиться к еврейскому национальному театру, который тогда зарождался в Данциге.

Всегда отличавшаяся независимым духом мама восстала против ортодоксального еврейского обычая, согласно которому замужняя женщина должна носить парик в знак скромности. Мама знала, что ее отказ следовать ортодоксальным принципам, возможно, расстроил и поверг в стыд некоторых родственников. Таким образом, хотя после свадьбы Машела приняли неплохо, желание мамы предпочесть любовь вере своей семьи создало линию разлома, за которую она чувствовала себя полностью ответственной. Переезд в Данциг усугубил ситуацию. Семена вины были посеяны и начали расти.

Первые месяцы семейной жизни моих родителей в Данциге были сложными и противоречивыми. Молодая пара была вне себя от радости, находясь в обществе друг друга. Папа был талантливым портным, и его магазин одежды процветал. Но поскольку местная власть находилась в руках нацистской партии, антисемитизм в Данциге свирепствовал. В 1937 году в Данциге проживали около 12 000 тысяч евреев. В течение года половина решила, что оставаться там слишком опасно, и покинула город после погрома в октябре 1937 года, в ходе которого антисемитские головорезы повредили шестьдесят еврейских домов и предприятий. Их воспламенила речь Альберта Форстера, нацистского вождя города-государства, который назвал евреев недочеловеками.

В 1938 году Форстер закрутил гайки репрессий. Были захвачены многие еврейские предприятия, а документы переданы неевреям. Евреям также было запрещено посещать кинотеатры и театры, общественные бани и плавательные бассейны, им также было отказано в праве получать образование в сфере юриспруденции, медицины или любой другой профессиональной области.

Национальное преследование достигло своего апогея в Хрустальную ночь (Ночь разбитых витрин), 9 ноября 1938 года, мне тогда было всего два месяца. Страшное событие получило свое название по количеству осколков стекла, которыми были усеяны улицы Германии, Австрии и некоторых районов Чехословакии после того, как нацисты устроили беспорядки и разрушили синагоги, еврейские предприятия, дома, школы и кладбища. Официальное число погибших в ту ночь евреев было зарегистрировано как девяносто один, однако истинное число жертв достигло нескольких сотен.

Хрустальная ночь стала поворотным моментом в грандиозном плане Гитлера по уничтожению евреев. Молчаливое согласие немецкого населения в целом и отсутствие каких-либо существенных возражений придали нацистам уверенности в том, что они успешно укрепят антисемитизм и институционализируют его в качестве политики правительства Германии.

Самыми серьезными разрушениями в Хрустальную ночь печально прославились Берлин и Вена. Нацисты в Данциге тоже пришли в неистовство. Они намеревались сжечь и Главную синагогу, но здание отстояли еврейские ветераны Первой мировой войны, которые сражались на немецкой стороне.

Теперь быть евреем в Данциге было крайне опасно, но мои родители продолжали терпеть все лишения. Затем, в конце августа 1939 года, когда приближался мой первый день рождения, мама решила вернуться в Томашув-Мазовецки, чтобы отметить это событие. Папины родители, Эмануэль и Перл, не видели меня с момента моего рождения. Как и семья мамы. Она хотела показать меня родным и попытаться залечить раны, нейтрализовать разногласия. Мама все время уговаривала папу уехать, и они постоянно спорили.

– Кто будет присматривать за магазином, пока нас не будет? – жаловался папа.

Мама настаивала, исполненная предчувствий: что-то подсказывало ей, что мы должны немедленно уехать. Ее доводы были настолько убедительны, что папа смягчился. Его младший брат, чье имя я не могу вспомнить, тоже переехал в Гдыню, и папа уговорил его присмотреть за магазином на время нашего отсутствия.

1 сентября 1939 года началась знаменитая операция блицкриг, и Данциг, крупный порт, стал ключевой стратегической целью гитлеровских вооруженных сил. Эскадрильи пикирующих бомбардировщиков «Stuka» атаковали флотилию польских военных кораблей в Данцигской бухте. Самолеты с ревом пронеслись над набережной Гдыни, один из снарядов попал прямо в папин магазин одежды. Мой бедный дядя был убит, став одной из первых жертв среди гражданского населения во время Второй мировой войны. На его месте просто чудом не оказались мы сами.

Немецкая армия, Вермахт, пронеслась по Польше с такой скоростью, что достигла Томашув-Мазовецки уже к 6 сентября 1939 года, всего спустя три дня после того, как конфликт перерос в мировую войну. Родной город моих родителей подвергся нападению одновременно с земли и с неба. В то время мы жили с семьей моей мамы.

Танки двух немецких танковых подразделений обстреляли легковооруженную польскую пехотную дивизию, в то время как самолеты «Stuka» терроризировали мирных жителей. Эти пикирующие бомбардировщики были оснащены сиренами под названием «Иерихонские трубы», они страшно завывали, когда самолеты заходили на вертикальное погружение. Вой сирен усиливался по мере того, как самолеты набирали скорость, и окончательно вгонял в панику тех, кто находился на линии огня. Точно так же, как в битве за ветхозаветный Иерихон, трубы разрушали психологическую защиту своих жертв. Тогда бомбы упали рядом с домом моих бабушки и дедушки, несколько человек погибли, но мы все чудом избежали ранений.

Битва за Томашув-Мазовецки оказалась короткой и односторонней. Польские защитники сражались мужественно, уничтожив двадцать один немецкий танк и сотню вражеских солдат, но силы были слишком неравными. После того как 770 человек были убиты и более 1000 ранены, польская дивизия отступила, бросив мирных жителей Томашув-Мазовецки на произвол судьбы.

Первое, что потребовали немцы от лидеров еврейской общины, это миллион злотых наличными из местного банка – сумму, эквивалентную на сегодняшний день 5 миллионам долларов. Такие огромные деньги не смогли собрать вовремя, и группу мужчин расстреляли.

В течение недели после оккупации Томашува немцы нанесли еще один удар по надеждам на спасение. Сначала солдаты издевались над евреями, отрезая бороды набожным людям, часто вырывая волосы с корнем, нанося увечья. С помощью ножей или штыков они отрезали пейсы, которые в традиционных мужских прическах свисают перед ушами. Таким образом они пытались разрушить основы нашей общины, унижая и оскорбляя самых почитаемых его членов.

Незаметно к немецким солдатам примкнули и местные: группы поляков-арийцев с одобрением наблюдали за унижениями евреев. Придя к власти в Германии, нацисты узаконили силу толпы, апеллировали к менталитету бандитов. Сразу же после вторжения в Польшу они по той же схеме начали поощрять самые низменные инстинкты поляков-антисемитов.

Обычные поляки понаблюдали за происходящим и пришли к выводу, что принятие немецких убеждений увеличивает их шансы на выживание в расширяющихся границах гитлеровского Третьего рейха. И они подключились к их зверствам.

Через семь дней после получения контроля над Томашувом немцы отобрали и убили 1000 жителей, 300 из которых были евреями. Фашисты выбрали представителей интеллигенции и высококлассных специалистов: раввинов, юристов, учителей, врачей – краеугольный камень любого цивилизованного общества. Они нейтрализовали самые яркие умы, которые, конечно, как никто иной, представляли угрозу враждебному режиму. Уничтожение лучших людей города можно назвать своего рода обезглавливанием, ведь отрезав голову и избавившись от мозга, узурпаторы сводят к нулю шансы на восстание порабощенного сообщества. Гитлеровцы считали, что евреи имеют право на жизнь только с единственным условием – остаются те, у кого были навыки или физические силы, чтобы работать на нацистскую военную машину. Они готовили нас к рабскому труду.

Девяносто евреев были заключены в лагерь Бухенвальд рядом с Веймаром, в 274 километрах к юго-западу от Берлина. Бухенвальд стал одним из первых концентрационных лагерей Германии и испытательным полигоном для «Окончательной резолюции Гитлера». Из 300 евреев, арестованных в Томашув-Мазовецки в тот день, 13 сентября 1939 года, только 13 пережили Холокост.

А ведь это было только начало. Месяц спустя, 16 октября, они сожгли в Томашув-Мазовецки Великую синагогу. Затем, еще через месяц, они сравняли с землей две оставшиеся в городе религиозные святыни. Всем еврейским предприятиям и торговым площадкам было приказано вывесить на входе звезду Давида. Многие семьи были выселены из своих домов, чтобы освободить место для немцев, которые назначались править нами.

Первые дни оккупации задали тон моему детству. События 1939 года повлияли на мою жизнь, как и на жизнь каждого еврея на Земле. Тот же эффект возымела последующая ликвидация еврейского гетто. Я не утверждаю, что мой опыт – худший из того, что люди пережили во времена Второй мировой войны. Но сцены, невольным свидетелем которых я стала, были одними из самых унизительных в истории человечества. Поскольку я была ребенком и это было так давно, я не помню конкретных дат или деталей всего, что происходило у меня на глазах. Имена из прошлого, которые когда-то были мне знакомы, стерлись из моей памяти – в отличие от лиц.

Тем не менее все, что я как взрослый человек делаю сегодня, каждое решение, которое я принимаю, обусловлено силами, которые окружали меня в годы моего становления. Я верю в Бога. Согласно нашей Торе, Священным Писаниям, которые руководят нами, Бог научил человечество разнице между добром и злом. Мы верим, что Бог дал всем нам свободную волю. Одним из последствий свободы воли является то, что люди склонны выбирать темный путь.

Ни один ребенок не должен видеть того, что видела я. Ни один ребенок не должен подвергаться голоду, пыткам или обращению с ним, как с недочеловеком. Мое детство было украдено у меня, едва я научилась общаться. Возможно, только врожденная невинность юных лет позволила мне прожить полноценную и относительно счастливую жизнь. Но я всегда пользовалась своим опытом как топливом для движения вперед. Дети во всем мире, как правило, жизнерадостны и при попутном ветре могут оправиться от самых жутких потрясений.

Взрослым повезло меньше. Они страдают гораздо больше, потому что больше понимают. Я знаю это на примере того, что случилось с моей прекрасной, замечательной умницей-мамой, чей свет столь преждевременно погас. По сей день я бережно храню память о ней, не в последнюю очередь восхищаясь ее мужеством и мудростью, которыми она всегда делилась с окружающими. Я потеряла свою детскую непосредственность в еврейском гетто в Томашув-Мазовецки, в тот момент, когда я выглянула из-за скатерти.

На протяжении первых лет моего детства зло стояло у меня за спиной на каждом шагу. Я убеждена, что распространенное послевоенное немецкое оправдание «Я просто выполнял приказы» не имеет под собой никаких оснований. Просто большинство выбрало тогда сторону зла. Надеюсь, что, если мои читатели что-то и возьмут из моей истории, так это неизменное стремление к свету.

Глава 3. А потом они пришли за мной

Еврейское гетто, Томашув-Мазовецки, оккупированная немцами Центральная Польша

1942 ГОД / МНЕ 4 ГОДА

Согласно основополагающим принципам организованного проведения Холокоста, первыми нужно было избавиться от интеллектуалов. Причем немцы продолжали регулярно возвращаться за ними, на случай если кого-то пропустили. Эсэсовцы не торопились подходить к входной двери одного из умнейших людей в моей семье. Однако весной 1942 года так же неизбежно, как сама смерть, они все-таки появились и забрали дядю Джеймса (того самого с кустистыми бровями), женатого на моей замечательной тете Хелене, сестре моего отца.

Дядя Джеймс, немецкий еврей, был юристом, обладал тонким умом, и я просто боготворила его. Сидеть у него на коленях и играть с его бровями – одно из моих самых ярких ранних воспоминаний. Так вот, дядя Джеймс опрометчиво понадеялся, что он может быть полезен нашим тюремщикам.

Он надеялся, что его знание языка и работа переводчиком могут спасти его и семью. Бедный дядя Джеймс. Как и многие евреи, он был введен в заблуждение. Для нацистов все евреи были расходным биоматериалом. Им не нужны были переводчики. Они не вели разговоров, которые требовали бы перевода на польский, идиш или иврит. Они отдавали приказы на языке, понятном каждой расе на земле: насилие.

Даже сейчас, восемьдесят лет спустя, я не знаю точно, как оборвалась жизнь дяди Джеймса, но, изучив различные исторические источники, я подозреваю, что его застрелили возле своего же дома. Я только надеюсь, что его смерть была мгновенной и безболезненной. Я знаю, что его жены Хелены в то время там не было. Она была моложе его, у нее было очаровательное эльфийское лицо и красивая улыбка. Хелене было около восемнадцати лет, и, как и все остальные в ее возрасте, она была подневольной работницей, скорее всего, на текстильной фабрике, обслуживающей военные нужды Германии. Можно только порадоваться тому, что Хелены не оказалось дома, когда они пришли за ее мужем. Она сделала бы все для своей семьи. Ее могли убить прямо там, но ее время наступило позже: Хелене суждено будет погибнуть не таким образом и не в этом месте.

Я помню, как мой отец вернулся и сказал мне, стараясь смягчить весь ужас новостей: «Боюсь, ты больше не увидишь дядю Джеймса. Он ушел и больше не вернется».

Я очень расстроилась, ведь я так любила дядю Джеймса. Он был таким красивым мужчиной. Его убийство стало основой моего образования, полученного в гетто. В возрасте всего трех с половиной лет мне уже объяснили, что люди могут просто исчезать без следа. К этому приходилось привыкать, как и к оцепенению, сопровождавшему чувство полной беспомощности.

Убийство дяди Джеймса совпало с серией рейдов немецкой Полиции безопасности, произошедших 27 и 28 апреля 1942 года. Они провели Акцию по ликвидации представителей интеллигенции, в ходе которой собрали юристов, врачей, служащих еврейской полиции и Юденрата, еврейского совета, своего рода администрации, номинально управлявшей гетто, которым пришлось согласиться с требованиями Германии. Многие из жертв были расстреляны за «попытку к бегству», поскольку формально они считались арестованными. В течение только этих двух дней были убиты 200 человек.

Мама не плакала, когда убили дядю Джеймса, как всегда спрятав свои слезы за невидимой вуалью. С каждым новым убийством мемориальный камень на могиле ее духа только укреплялся. Тело дяди Джеймса было похоронено рядом с телом ее матери и дяди. Кенотаф, возводимый в ее сознании, рос с каждым днем. Это тяготило ее. Она медленно тонула.

Когда весна 1942 года сменилась летом, немцы снова закрутили гайки в гетто Томашув-Мазовецки. Я знаю это, потому что у каждой европейской еврейской общины, уничтоженной во время Шоа, есть Изкор, книга памяти. Книги Изкор с фотографиями погибших, написанные в основном на идише и иврите, были послевоенной попыткой выживших отдать погибшим последнюю дань уважения, восстановить и почтить историю, которую немцы пытались стереть с лица земли. В них вошли описания отдельных трагедий, актов героизма и разоблачения имен мучителей и преступников.

С тех пор как я живу в Хайленд-Парке, в моей коллекции есть такая книга Изкор в черном кожаном переплете, привезенная из Томашув-Мазовецки. Десятилетиями она стояла нетронутой в моем книжном шкафу, пока летом 2021 года я снова не взяла ее с полки и не собралась с духом, чтобы погрузиться в эти воспоминания.

Идиш был языком моего детства. Я перестала говорить на нем, когда умер мой отец, но в последнее время я снова изучаю этот язык. Я обнаружила, что могу с легкостью прочитать книгу Изкор, словно заново прожить свои ранние годы, и это было завораживающе. Мой отец написал семнадцать страниц этой книги. В них он описывает разрушение гетто и сопровождающую этот процесс резню. Описания настолько наглядны, что его вклад в книгу Изкор можно объективно назвать основой всей истории гетто Томашув-Мазовецки.

Мой отец знал, что происходит, потому что он был членом Ordnungsdienst, подразделения по соблюдению порядка полицейского отдела. В конце 1940 года немцы приказали Юденрату создать такие специальные полицейские отряды. Их роль заключалась в поддержании порядка, охране внутренней границы гетто и предотвращении побега евреев. Частью нацистской стратегии являлся раскол среди самого еврейского населения. Барух Шоепс, первый председатель Юденрата, был забит до смерти в гестапо за отказ сотрудничать с немцами. Его преемник Лейбуш Варсагер решил, что разумнее будет подчиниться.

В гетто по всей Польше еврейские советы неохотно пришли к выводу, что, если они согласятся с определенными требованиями Германии, у них будет больше шансов спасти свой народ. Советникам, возможно, удалось бы сохранить несколько жизней, хотя, как печально показывает история, все, что им удалось сделать, это лишь отсрочить неизбежный геноцид. Нацисты не собирались отвечать милосердием на уступки Юденрата. Но на тот момент никто не мог и представить себе, что граждане такой культурной, современной, высокоразвитой страны, как Германия, планируют на корню уничтожить другую расу. Германия, родина композитора Иоганна Себастьяна Баха, писателя Иоганна Вольфганга фон Гёте! Это было просто немыслимо.

Члены Юденрата городка Томашув-Мазовецки были очень избирательны в отношении тех, кого нанимали на роль надзирателей. Некоторые члены совета отправили туда своих сыновей, другие подбирали представителей «приличных» семей. Юденрат сделал все возможное, чтобы исключить тех, кто склонен к насилию или взяткам. Согласно бухгалтерскому журналу заработной платы Юденрата, обнаруженной архивистами в Томашув-Мазовецки, моему отцу платили 25 польских злотых в месяц. Зарплата фактически не представляла в то время никакого дохода, ведь продукты питания и другие необходимые товары было трудно найти – немцы контролировали все поставки.

На польском черном рынке приходилось платить 15 злотых за буханку хлеба весом в килограмм. Но в еврейских гетто курс черного рынка превышал польский более чем вдвое, таким образом, хлеб стоил 32 злотых. Нельзя забывать, что в рамках нацистской кампании по уничтожению евреев мы получали только треть от тех пайков, которые получали поляки, неудивительно, что и цены на черном рынке для евреев были в два раза выше.

Как следует из бухгалтерского отчета, во вступлении в ряды надзирателей не было никакого финансового смысла – единственной реальной мотивацией для евреев было получение информации. В гетто своевременно полученная информация была вопросом жизни и смерти. Мама рассказывала, что Юденрат, предположительно, доверял моему отцу получать разведданные, которые могли бы помочь спасти его друзей и соседей, и что на него можно было положиться в попытках смягчить немецкие приказы. Скорее всего, когда 1 февраля 1942 года папа вместе со своим другом Аароном Гринспеном и несколькими другими членами общины пошел в надзиратели, он, должно быть, надеялся защитить таким образом маму и меня в условиях все более опасной жизни в гетто. Я уверена, что мой отец был героем.

Долгое время существовало распространенное заблуждение, что евреи шли на бойню, как овцы, что они были пассивны и не пытались сопротивляться. Такое мнение примитивно и неверно. Евреи, конечно, были подавлены, но дух сопротивления царил по всей оккупированной Европе, особенно в Польше, Литве, Беларуси и на Украине. Подпольные движения возникали по всей нацистской империи того времени. Крупные восстания имели место быть в ста еврейских гетто, иными словами, в каждом четвертом.

Повстанцы не были настолько наивны, чтобы верить, что смогут полноценно освободиться от немецких угнетателей, но там, где они могли оказать сопротивление, они были неустрашимы.

Смягчая по возможности безаппеляционность нацистских приказов, проявляя доброту и гуманность перед лицом невероятного садизма и собирая информацию, которая, по его мнению, могла помочь спасти некоторых людей, мой отец по-своему незаметно помогал общему делу неповиновения. К такому выводу я пришла после повторного изучения его вклада в книгу Изкор: «Летом 1942 года прошел поток слухов о том, что в городах и соседних поселках происходят странные вещи». Он продолжал:

«Никто не знал, что все это значит. Мы не могли обмениваться информацией, всякая связь с этим районом отсутствовала. Мы были отрезаны от внешнего мира. Любые поездки в близлежащие города или деревни были строго запрещены. Почта, любая корреспонденция и отправка телеграмм прекратились сразу же после закрытия ворот гетто в 1941 году. Единственными людьми, которые могли выезжать за пределы города, в деревни и близлежащие поселки, были обладатели “зеленой повязки”. Ими были сборщики тряпья и торговцы кожей, которые покупали эти материалы у местных крестьян и поставляли их на фабрики, захваченные немцами. Эти “зеленые повязки” приносили новости о депортациях, выселении евреев из многих городков, которые теперь объединялись термином Юденрайн – “очищены от евреев”, и непрерывных перевозках депортированных евреев.

Но куда?

Этого не знал никто. Ходили слухи, что депортированных отправляли в трудовые лагеря в Германии. Появилось на слуху слово “концентрационные лагеря”. Если кто-то осмеливался предположить, что евреев везут на смерть, окружающие не только предпочитали не слышать эту версию, но и клеймили тех, как сумасшедших.

Возможно ли, чтобы молодых и здоровых людей без увечий отправляли на верную смерть?

Во время молитв в синагогах, в период Великих Святых дней, царило ощущение, что вот-вот произойдет что-то ужасное. Что-то, по сравнению с чем голодное выживание в гетто казалось детской забавой».

Конечно же, нечто ужасное действительно случилось; на тот момент мне было около четырех лет. Я могу с точностью определить момент времени, потому что стол на улице Кшижова, 24 все еще был моей точкой отсчета. Когда мне было четыре года, мои плечи доставали до столешницы и мне больше не нужно было вставать на цыпочки, чтобы увидеть, что на ней.

Дверь квартиры открылась. Вошел мой отец и тяжело опустился на стул. Слезы текли по его щекам. Я помню эту сцену так, как будто она имела место сегодня. Я помню, где я стояла и где сидел мой отец, и где была моя мать. Мама была слева от меня, а папа – справа.

– Я отвел их к грузовику. Мне пришлось помочь им взобраться наверх, – сказал он. – Грузовик был полон. Полно стариков. Они сидели прямо в кузове, рядом с задней дверью. – Мой отец говорил о своих родителях, Эмануэле и Перл. – Мы просто смотрели друг на друга. Я видел выражение их глаз. Они знали, куда их повезут. Я не смог их спасти. Я ничего не мог поделать.

Немцы, должно быть, получали особенное садистское удовольствие, заставляя еврейских надзирателей вести своих собственных родителей на смерть. Двумя или тремя днями ранее моему отцу и другим мужчинам его возраста было приказано вырыть братскую могилу для своих родителей. Папа знал, что им всем предстоит, и был бессилен предотвратить это. Неоднократно размышляя об этом преступлении на протяжении многих лет, я пыталась утешить себя хотя бы тем, что, в конце концов, он смог им немного помочь, просто находясь рядом.

Но каким грузом, должно быть, стало для моего отца осознание того, что он не смог их спасти? Если бы он попытался помешать немцам, он, несомненно, был бы убит, и мы с мамой оказались бы еще более беззащитны, чем тогда были. Он оказался между молотом и наковальней. Что бы он ни сделал, выйти с честью из такой ситуации было невозможно. Каждый день ставил его перед новыми неразрешимыми моральными дилеммами.

В гетто и лагерях многие другие евреи так же, как и мой отец, были вынуждены делать нечеловеческий выбор по нескольку раз в день, каждый час, каждую неделю, каждый месяц, каждый год. Для евреев в оккупированной Европе не существовало правильных решений – были только плохие и еще худшие. Все, что они могли сделать, это принять чуть менее плохое решение. Один неверный выбор, и смерть обеспечена – им и их семье. Любой, кто когда-либо сталкивался с неотвратимым уничтожением, знает, что выжить можно только одним способом: делать то, что должно.

Я убеждена, что у моего отца не было выбора, когда он принимал решение пойти в надзиратели. Завербованным не давали никаких гарантий безопасности. Немцы регулярно убивали служащих этого подразделения, и Юденрат был вынужден пополнять их численность. Похоже, его выбрали в качестве офицера на замену погибшего. Я не думаю, что он добровольно вызвался бы служить там. Он согласился бы только в том случае, если об этом попросили лидеры еврейской общины, которые стремились поддерживать наилучшие стандарты в самых невозможных обстоятельствах. Это была должность, которую он ненавидел, потому что, несмотря на все благие намерения, от него требовали выполнения отвратительных обязанностей. Надзиратели из числа евреев должны были досконально выполнять приказы своих нацистских контролеров или подвергать риску себя и свои семьи. Это был чистой воды шантаж.

Честные полицейские, такие как мой отец, старались, где это было возможно, смягчать приговоры или посылать людям осторожные предупреждения, которые давали им шанс спасти свои жизни или, по крайней мере, выбрать наименее плохой вариант. Я считаю, что он сделал все возможное, чтобы облегчить страдания евреев Томашув-Мазовецки. Мама была его совестью, и она помогала ему ориентироваться в этом ужасном моральном лабиринте.